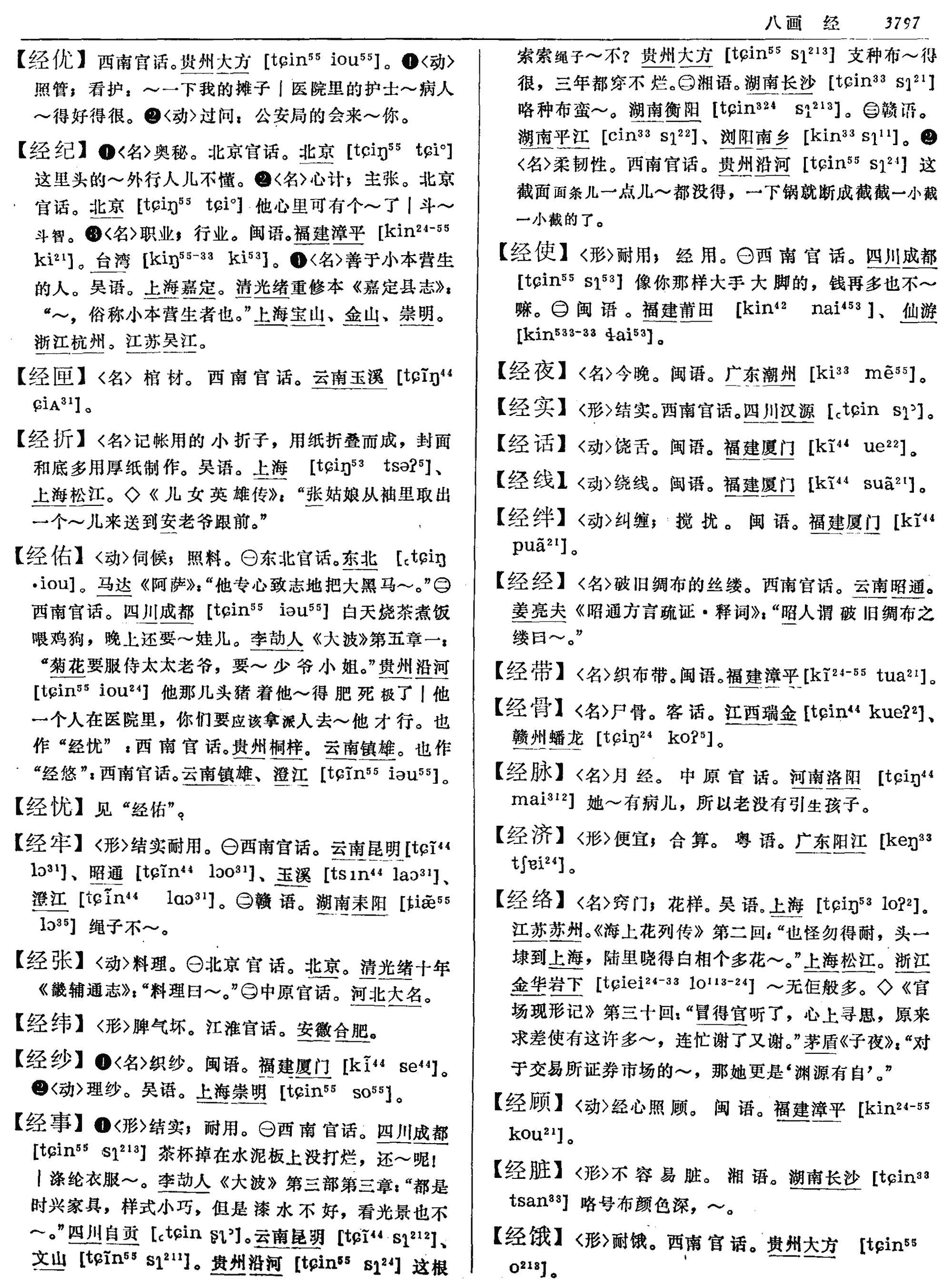

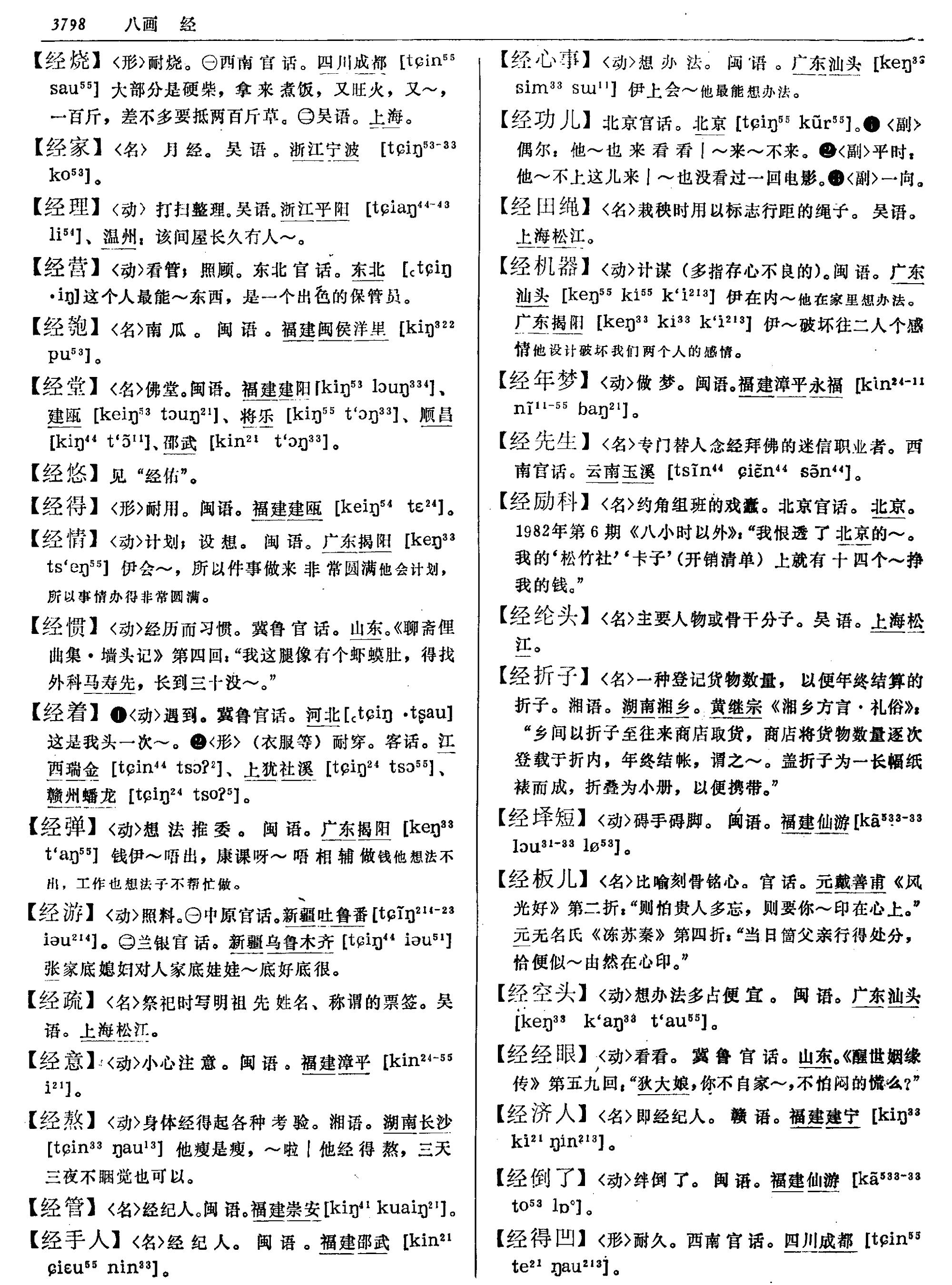

经络

中医指沟通人全身上下、内脏与体表,使气血运行的系统。

〗。

〗。 〗。

〗。

经络

太极拳重要理论概念。是人体独特的能量网络。通过一些穴位及穴位所构成的连线,把人体分为不同的功能结构。这些结构之间互为感应,互相贯通,形成一个整体,进行内部循环代谢及与外界的物质能量交换。经络又分经脉和络脉,包括十二经脉、奇经八脉、十二经别、十五络脉、十二经筋、十二皮部等。

经络

经络是内属脏腑、外络肢节、沟通内外、贯穿上下、运行气血、营养肌体的通道。它由经脉和络脉组成。经脉是纵行的主干,分布部位较深;络脉是横行的分支,分布部位较浅。它包括十二经脉、奇经八脉、十二经别、十二经筋、十二皮部、十五络脉等。

經脈與絡脈之總稱。其直行之幹綫爲經脈,由經脈分出網絡全身各部位之分支爲絡脈。其爲氣血運行的通道,聯係人體臟腑、肢節的紐帶。具体又分爲十二經脈、奇經八脈、十二經别、十二經筋、十二皮部、十五絡脈等。其名秦漢典籍已載,沿稱至今。《靈樞經·經脈》:“經脈十二者,伏行分肉之間,深而不見;其常見者,足太陰通于外踝之上,無所隱故也。諸脈之浮而常見者,皆絡脈也。”《靈樞經·口問》:“經絡厥絶,脈道不通。”楊上善注:“經絡主運行血氣,分布全身内外,是形體之根本。”

交错

错(错迕;错互;互错;相错) 交(交叉;交加;交过;交经;交舛;交参;交罗;相交) 舛(舛互;舛错;舛驰) 叉 互(舛互;参互)迕 横 轇(轇轕;轇輵;轇葛) 旁午 旁迕 驳跞 穿插 华离 花插着

连结交错:连络 结络

连贯交错:贯络

勾连交错:钩错

参差交错:参错

相互参错:相参

连绵交错:连错 附错

穿插交错:搀错

竖横交错:贯午 交午 错落 错综 错绮 综错 交查 交织 交衡 交横 横织 横竖 纬经 邪交 狼戾(涕泪~) 胶轕 盘根错节 根牙磐错 纵横交错 根牙盘错 根株结盘 蟠根错节 槃根错节 根盘节错 根蟠节错

交叉错综:交互

如牙齿上下交错:齿错

如犬牙交错:犬牙

纠缠交错:纠错

杂乱交错:相纷

间杂交错:鏙错

纷杂交错:纷薄 旁合

变乱交错:憣校

回环交错:回互

迂回交错:纡错

盘曲交错:盘错

密集交错:攒错

如燕尾般交错:搀燕

交错的样子:纵横 综纬 经络 横顺

纵横交错的样子:籍籍

纠缠交错的样子:纠缠

(交叉,错杂:交错)

另见:混杂 杂乱

循环器官

心脏:心(心腑;~房;~室;~肌;~包;~尖) 火宫 火脏 黄中

道家称心:上玄 丹元 玄丹 血海

血管:脉(脉管;血脉;动~)

静脉:筋(筋脉)

皮肤下面可见的静脉:青筋(~突起)

流通的血管:贯脉

人体内气血运行的通道:经(经络;经脉)

经络jīng luò

人体的脉络。《素问·三部九侯论》:“治其~~。”

经络meridian

动物体内运行气血,传递信息,联络全身脏腑肢节,沟通上下内外,调节体内各部分功能的系统,是经脉和络脉的总称。“经”有路径的意思,是经络系统的主干,又称经脉;“络”有网络的意思,是经脉的分支,又称络脉,犹如网络一样,遍布全身,无处不至。它们内联脏腑,外络肢节,有规律地循行和错综复杂地交会,形成一个纵横交错的经络系统,从而把动物体的五脏六腑、四肢百骸、五官九窍、皮肉筋脉等组织器官都紧密地联系起来,形成一个统一的有机整体。经络一词最早见于《黄帝内经》等书。《黄帝内经·素问》“皮部论”:“凡十二经络脉者,皮之部也。”《汉书·艺文志》:“医经者,原人血脉、经(络)〔落〕、骨髓、阴阳、表里,以起百病之本,死生之分。”《司牧安骥集》中绘有“六阴六阳之图”,图中有十二经脉的名称,并且每一经脉都记载有一个代表穴位,如带脉太阴脾之经、鹘脉太阴肺之经等。

经络学说的起源 经络学说是在长期医疗实践中逐步形成和发展起来的。《黄帝内经》中对经络学说已有较详细的记叙,以后历代医学文献不断地有所补充和发挥,但对其起源没有详细记载。经后人研究,主要有三个方面。一是穴位主治性能的总结。随着针灸实践的积累和穴位主治性能知识的丰富,人们发现主治性能基本相同的穴位往往成行地分布在一些部位上,这样由“点”的认识发展到“线”的概念,从而产生了经络理论。二是体表反应点和针灸感应路线的归纳。内脏有病时按压体表某个部位的反应点后,病痛会随即缓解。同时针灸人体一定部位时,会出现酸胀麻重的感觉,并向着一定的路线放散,称为针灸的感应路线,也称感传现象。这种感传现象并不只是一种主观感觉,还可以通过客观方法在人和动物的体表显示它的轨迹,人们将这种感传现象加以归纳总结,于是形成了经络系统。三是解剖,生理和病理知识的综合。古人有关的解剖知识是经络“内属于府藏,外络于肢节”的部分依据;经络的生理作用,可以从“经脉者,所以行血气而营阴阳,满筋骨,利关节者也”等叙述中得到证明;同时,《黄帝内经·灵枢》“经脉篇”中对十二经脉循行的描述,均记有各经脉的病证。这些都说明,经络学说的形成与解剖、生理和病理知识是分不开的。此外,有人还认为该学说的形成与总结了气功行气现象有关。

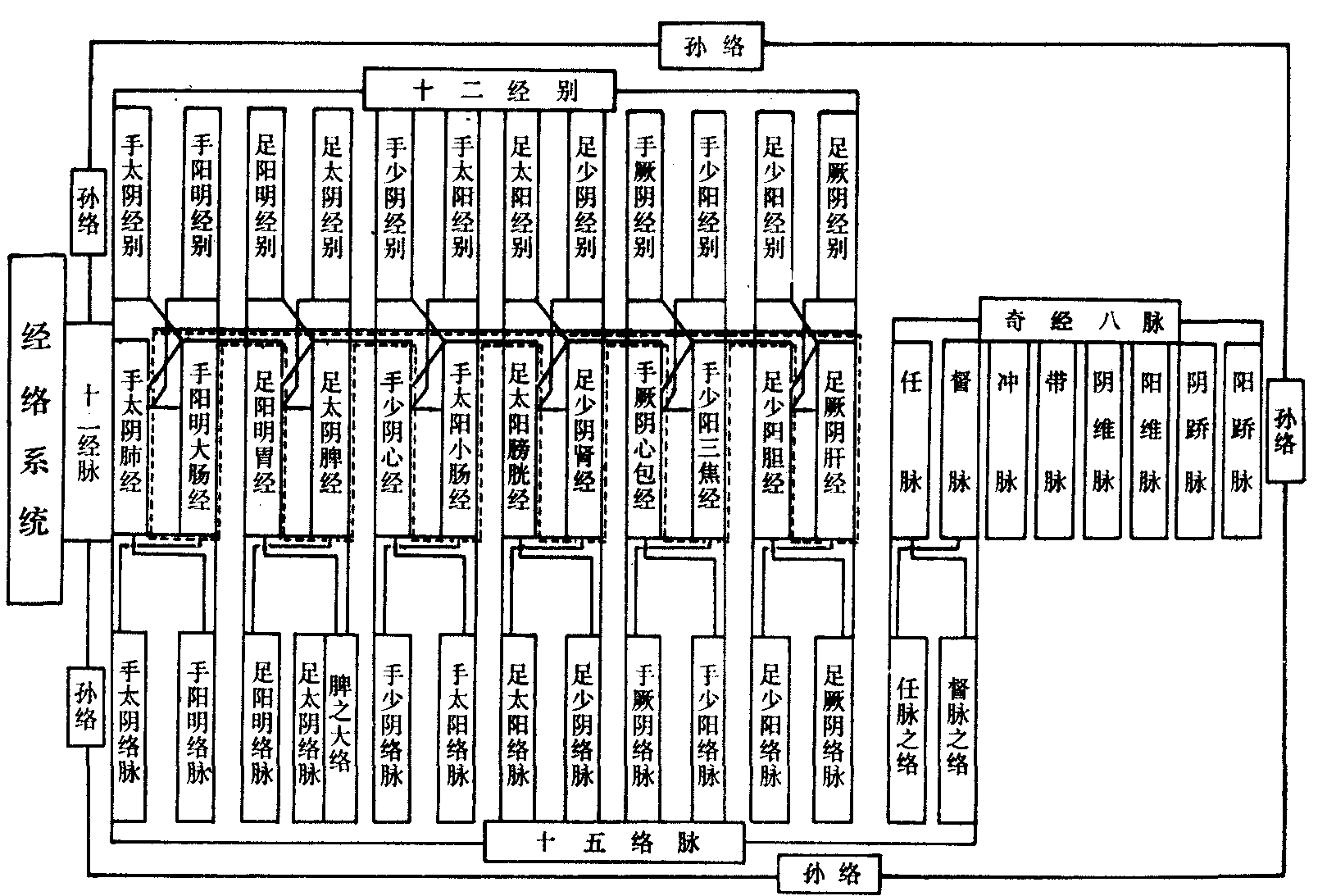

经络的组成 经络由经脉和络脉组成。其中经脉分为正经和奇经两大类,为经络系统的主要部分。正经有十二, 前后肢三阴经和前后肢三阳经,合称“十二经脉”。奇经有八, 即督、任、冲、带、阴跷、阳跷、阴维、阳维, 合称“奇经八脉”。络脉有别络、浮络、孙络之别。别络较大,共有十五。其中十二经脉与任、督二脉各有一支别络, 再加上脾之大络, 合为 “十五别络”。别络有本经别走邻经之意,其功能是加强表里阴阳两经的联系与调节作用。络脉之浮行于浅表部位的称为“浮络”。络脉最细小的分支称为“孙络”。此外,还有十二经别、十二经筋和十二皮部。十二经别是十二经脉别出的正经, 也属于经脉范围, 它的作用, 除了加强表里两经联系之外, 还能通达某些正经未能行经的器官与形体部位, 以补正经之不足。十二经筋, 是十二经脉循行部位上分布的筋肉系统的总称, 有联缀百骸、维络周身和主司关节运动的作用。十二皮部,是十二经脉在体表一定皮肤部位的反应区。

经络的作用 经络作为动物体内的一个系统, 在生理功能、病理变化以及临床治疗等方面, 都起着重要作用。

生理方面 ❶经络是全身气血津液运行的通路。动物体每个组织器官维持生命活动所必需的营养物质,必须通过经络的传注 (这种传注的动力称为 “经络之气”,简称“经气”)才能输送到全身。经络的这一作用,是以十二经脉为主进行的, 而奇经八脉则起着溢蓄调节十二经脉气血的作用。

❷经络是平衡协调各组织器官功能的枢纽。动物各组织器官都具有各自不同的生理功能, 在正常情况下进行有机的整体活动, 动物体上下内外保持着协调统一。各组织器官之间这种有机配合, 主要靠经络进行密切联系。

❸经络是动物体各组成部分之间的信息传导网。动物体作为一个自动调节系统, 在生命的每一瞬间有成千上万的信息变换过程发生。无论这些信息变换过程多么复杂, 而信息的传递总是在经络中进行的。经络凭借四通八达的信息传导网, 可以把整体的信息传递到每一局部去, 从而使每一局部成为整体的缩形。这便是中兽医诊断学中口色、脉象等诊察手段的理论依据。

❹经络是调节防卫机能的要塞, 经络在运行气血的同时, 卫气伴行脉外, 卫气能温煦脏腑、腠理、皮毛, 开合汗孔, 使动物体对外界自然环境的变化具有一定的适应能力, 六淫之邪不易侵袭。

病理方面 ❶经络是传导病邪的途径。动物患病时, 病邪由表入里或患病脏腑之间的互相影响, 都是通过经络传导的。病邪由表入里的传导规律是:“邪之客于形也, 必先舍于皮毛, 留而不去,入舍于孙脉,留而不去, 入舍于络脉, 留而不去, 入舍于经脉, 内连五藏, 散于肠胃, 阴阳俱感, 五藏乃伤。”

❷经络是反映病变的途径。脏腑的病变通过经络反映于外, 或表现于相应的官窍, 或表现于体表某一部位。临证时便可应用经络的这种作用, 通过体表、官窍, 洞察脏腑的病理变化, 作为辨证分析、诊断疾病的依据。

治疗方面 ❶经络是针灸疗法的重要理论基础。针灸疗法, 主要是按照循经取穴的原则, 对特定的腧穴给予轻重不同的刺激, 调理气血或振奋、抑制脏腑功能, 使各器官组织趋于平衡而达到治疗的目的。当前广泛应用的针刺麻醉, 以及耳针、电针、穴位埋植等治疗方法, 都是在经络学说指导下进行的, 并使经络学说得以进一步发展。

❷经络可作为辨证用药的参考。南宋张洁古首先提出了药物归经问题,《元亨疗马集》中也作了部分引录。归经就是指药物对机体某脏腑具有选择性的作用。借此指导临证选药,以提高疗效。此外某些药物不但本身能入某经, 而且可以作为其他药物入经的向导——引经药。这些用药规律都是以经络为基础的。

现代研究 临证实践证明, 经络是人畜体内客观存在的结构, 是有物质基础的。近年来各国学者运用现代科学的知识和方法,对经络实质作了大量研究,并取得了很大进展。但是目前还存在着不同的见解。

经络与神经、血管、淋巴管相关 从形态与机能方面观察,认为周围神经是经络在外周的物质基础。穴位下面或其附近有神经干或较大的神经分支通过。穴下各层组织具有丰富的神经末梢、神经丛或神经束。很多经脉, 尤其是分布在四肢部分的经脉, 往往与一根或数根神经干或其主要分支的走行一致。从电针麻醉针刺穴位和直接刺激相应神经干的镇痛效果看, 用电极直接刺激手术暴露的神经干, 可达到和穴位电针同样的镇痛效果, 甚至更好的效果。如果用局部麻醉药或用手术切断神经干, 再在阻断或切断处的外周端刺激神经, 即使刺激强度达到正常所需的10倍时, 仍不能产生镇痛效果, 说明经络与周围神经的关系非常密切。穴位附近有动、静脉干, 或有动、静脉较大分支通过者达40%以上。《元亨疗马集》“伯乐明堂论”中有“经脉者, 血筒也”的说法, 中兽医常用血针治疗动物的某些疾病, 疗效很好。说明经络穴位与血管的关系也很密切。也有人对比了淋巴管与经络路线的关系,提出经络即淋巴管。但持此种论点者较少。西欧和日本的学者用扫描和透视电子显微镜、光学显微镜等对标志经穴良导点与非良导点的人体和动物标本所作的组织形态学研究结果表明, 在光学显微镜下看到经穴良导点处均有血管网和神经束; 在扫描电子显微镜下穴位上有像肾小球样血管网和胆硷能无髓神经纤维多层包围起来的网状物, 明确显示血管和神经是经穴良导点必备的条件。

经络与神经节段相关 从经络与神经的分布来看,经络所表示的主要是纵行分布,而神经是横行分布。特别是在躯干部分, 这种差异性更为显著。不少研究者从经络所属的穴位进行分析, 认为穴位主治性能的分区情况符合神经节段的划分, 并由此说明经络与神经节段的一致性。这种分节的重要性, 在于说明针刺的某一部位虽然与要治的脏器可以距离很远, 但却同属一个体节。

经络与中枢神经机能相关 有人认为, 经络是中枢神经系统内特殊机能排列在机体局部的投射。其主要根据是幻肢感。他们在截肢患者身上用针刺激发感传后,截肢患者仍然感到感传直到已被截去的肢体,意味此过程是在大脑皮层中产生的。因此一些学者设想,循经感传是由于刺激部位在中枢神经系统, 特别是大脑皮层体躯感觉代表区内产生的兴奋, 沿某种特定的空间构型, 进行定向扩散的结果, 这种特定的空间构型可能就是经络。有人在猴子身上进行皮层体躯感觉区空间构型的研究, 结果表明猴的体躯感觉Ⅰ区、Ⅱ区体表投射点的空间构型模式与古人描绘的手少阳三焦经、足少阳胆经等经络循行路线非常相似。还有人试图用条件反射的循经泛化现象证明经络活动存在于中枢。例如针刺狗后三里穴建立食物性条件反射后,在胃经其他穴位捻针, 大多数也出现条件反射性唾液分泌, 而在膀胱经或胆经穴位捻针则不出现或出现较少分泌。

经络与神经—体液调节机能相关 比较多的意见认为, 经络的实质是神经一体液的综合调节功能。神经除了是经络现象的通路之外, 还要把体液调节的因素考虑在内, 因为有时针刺效应的潜伏期比较长, 效应也往往比较持久。实验证明, 针刺能促进垂体前叶分泌卵泡刺激素的黄体生成素, 影响排卵等。同时有人用实验动物采取交叉循环方法实验证明, 针刺供血者, 可使受血动物的痛阈提高。近来有人指出, 针刺体穴产生的传入信号进入中枢后, 可在中枢段水平压抑和干扰痛觉传入信号, 主要是激活了有关一些结构与5-HT(5-羟色胺)系统, 从而产生镇痛效应。有的资料表明, 针刺麻醉引起痛阈提高, 是由于引起脑内释放一种类似吗啡的生物化合物即内啡肽起的作用。

经络与生物电相关 根据皮肤电阻与皮肤电位的研究, 发现当器官活动增强时, 相应经络原穴位电位增高; 摘除器官或经络经过的地方的组织被破坏, 则相应经络原穴电位降低, 甚至降到零。因此认为, 原穴的电位变化是依据脏器存在和活动情况以及经络通信而决定的, 并提示经络实质是体内电的通路。有人用两种低频脉冲皮肤阻抗测试仪, 在大鼠体表相当于人类的胃经和膀胱经测出了循经低阻抗线; 还在麻醉和失血前后的家兔身上观察到: 家兔同样存在和人类相似的循经低阻抗线, 并且皮肤表面的循经低阻线特性并不依赖于神经和血液循环系统的完整性。

第三平衡系统假说 从中国传统医学的理论与实践看,经络系统就是调节体表内脏之间的一个系统。结合现代生理学中已知的体内平衡机构, 按反应速度排列,机体存在四种调节平衡系统, 即第一平衡系统(骨骼神经)主快速姿势平衡;第二平衡系统(植物神经)主内脏活动平衡; 第三平衡系统(经络)主体表内脏间平衡; 第四平衡系统(内分泌)主全身慢平衡。近年来通过经络感传路线的测定观察, 初步明确人体经络有14条主线, 它们在躯干部行走的方向是多途径的, 所有经络感传上通头部, 而且背部膀胱经都与其他十一经相通, 耳部感传也与十二经相通。这种全身感受器的相互沟通趋势, 属于整体区域全息性质, 符合整体平衡调整的要求。经络的活动主要是外周与内脏间的作用, 这种活动很像神经或植物神经, 但它的速度远比植物神经慢, 因此考虑它是第三种结构, 即第三平衡系统。它的组织结构, 可能是APUD系统(胺的前体摄取和脱羧系统)。

经络与体表冷光相关 中国科学工作者严智强研究证实: 人体时刻都在主动发光。他首创一种具有高灵敏度的生物物理探测技术, 经数十万次测量, 发现不具有发光组织,也没有与发光细菌共生的人或生物,时刻都在主动地发出一种与温度变化无关的、肉眼看不见的超微弱冷光。这种冷光的亮度,只有200公里以外一只手电筒的光那么微弱。严氏等人的深入研究进一步探明: 不同机体的发光强度不同; 同一机体的不同部位发光强度不同; 同一机体处于不同生命活动状态时其发光强度也不一样; 机体死亡, 发光消失。他们在158人的四肢、躯干的14条经络线观察1万多点次, 并用计算机分析, 发现经络线的发光强度比线外两侧高得多; 这14条高发光线与中国古典经络线明显重合。揭示经络具有高发光的生物物理特性, 证明经络系统是客观存在的独立体系。大量实验结果证实,在针刺穴位与非穴位后, 机体发光信息有差异, 客观地反映了腧穴在人体生命活动中的特殊作用。通过对300多人、4万穴次冷光变化的测试, 发现不同疾病组体表经穴的发光强度左右不对称, 而针刺穴位后, 通过经络对机体的调整作用而达到了平衡。他们还发现, 针刺后机体发生的一系列超微弱冷光信息的变化, 与神经系统密切相关。

经络

人体运行气血的通道。包括经脉和络脉两部分,其中纵行的干线称为经脉,由经脉分出网络全身各个部位的分支称为络脉。《灵枢·经脉》: “经脉十二者,伏行分肉之间,深而不见……诸脉之浮而常见者,皆络脉也。”经络的主要内容有: 十二经脉、十二经别、奇经八脉、十五络脉、十二经筋、十二皮部等。其中属于经脉方面的,以十二经脉为主,属于络脉方面的,以十五络脉为主。它们纵横交贯,遍布全身,将人体内外、脏腑、肢节联成为一个有机的整体。

经络

是中医理论的重要组成部分。其具体内容,至今尚未研究清楚,众说纷云。但近年来经络人的发现,为其提供了可靠的形态学基础。经是人体纵形的经脉,络是由经脉分出的横行的小分支。经络是全身气血运行的通路。它内连脏腑,外达肢节,灌注周身,无处不到。经络学说贯穿于祖国医学的生理、病理、诊断、治疗各个方面,既是针灸疗法的基础,也是指导临床各科的重要理论依据。经络现象是客观存在的,其功能与血管、神经、体液、内分泌均有一定联系。

经络jingluo

中医学术语之一,是经脉和络脉的总称,有路径和网络的含义。经脉沿一定的循行路径分布于身体的较深部,是经络中直行的主干,与各脏腑密切联系。经脉的分枝称为络脉,横行于身体较浅表部,没有一定的循行路径。络脉上细小的分枝为孙络。经脉主要包括十二经脉(又称十二正经)和奇经八脉。十二经脉与奇经八脉中的督、任二脉合称十四经;每一经脉均有分枝的络脉。错纵复杂的经络内联五脏六腑,外络皮肉筋骨,贯通上下,遍布全身,使人体成为一个完整的统一体。中医理论认为经络既是运行气血,内属脏腑、外络肢节,发挥营卫之气防御作用的通道;又是外邪入侵的途径,所以当人体生病时,经络便是疾病进犯机体和把内脏病变表现于体表的途径。经络学说不仅和阴阳、五行一样是中医基础理论体系的重要组成部分,而且对临床诊治、用药、针炙等均有实际指导意义。在中医典籍《医学入门》中“医者不明经络,犹人夜行无烛”的说法,充分体现了经络在中医学中的重要地位。近年应用先进的技术手段对经络进行的多方面研究,肯定了经络的存在,但对其实质尚无统一的、完善的解释。

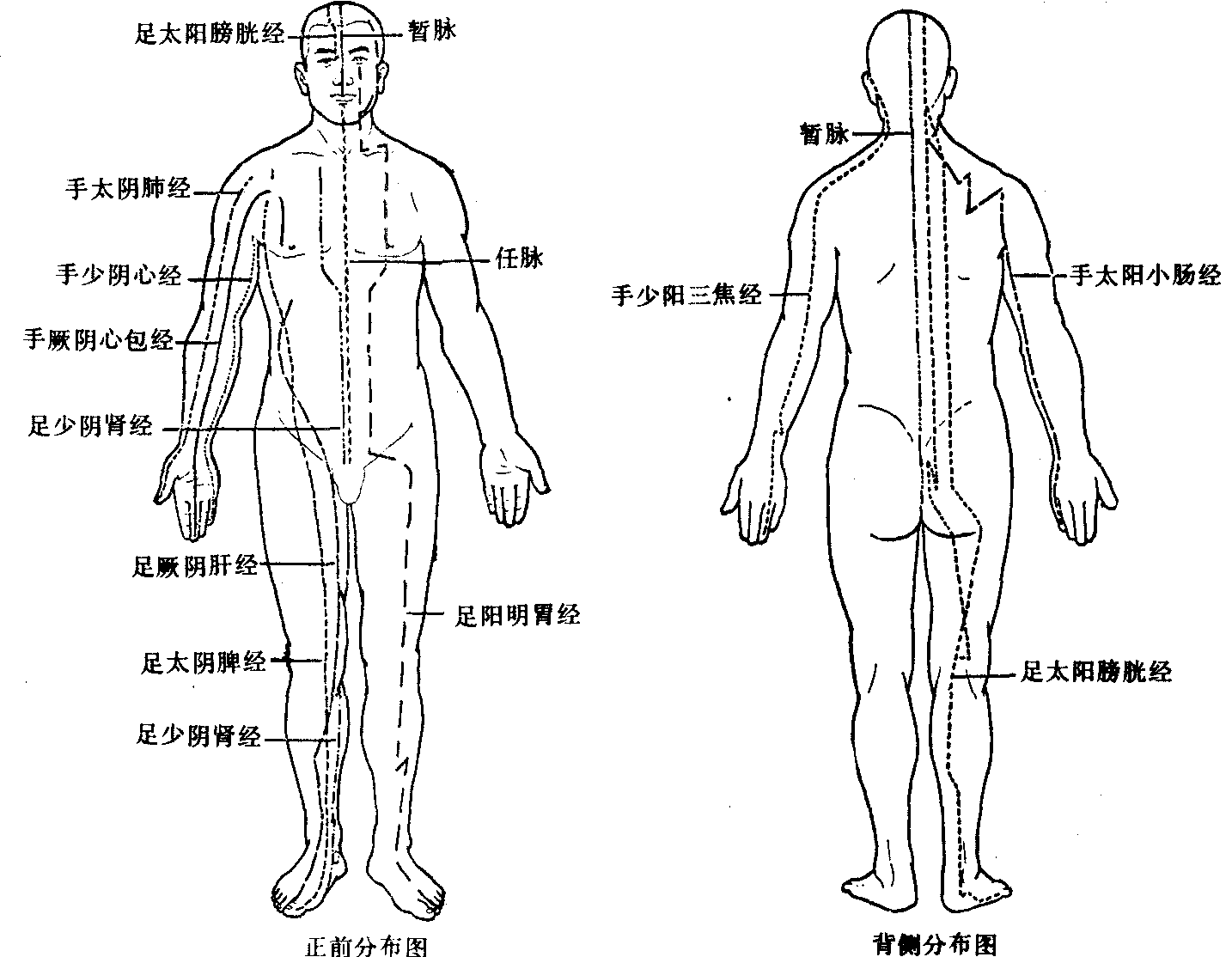

图505 人体十四经络分布示意图

经络

在气功和传统武术理论中,指人体气血运行的通道。主干称为经脉,分支称为络脉,合称为经络。其纵横交错地联系各组织和器官,而沟通内外,使人体构成有机的整体。经络包括:十二经脉、奇经八脉、十二经别、十五络脉、孙络、浮络以及十二经筋、十二皮部。练功中常用的经络为:(1)十二经脉(与各脏或腑相连的主干)。分为手、足三阴经和手、足三阳经。每条经脉的阴阳属性与其所属脏腑一致。阴经行于四肢内侧,属脏络腑。阳经行于四肢外侧,属腑络脏。其总的走行和交接规律为:手三阴经由胸内发出至手;手三阳经由手至头;足三阳经由头至足;足三阴经由足入腹。依次循环。其每条经中气血相互流注的次序为:手太阴肺经→手阳明大肠经→足阳明胃经→足太阴脾经→手少阴心经→手太阳小肠经→足太阳膀胱经→足少阴肾经→手厥阴心包经→手少阳三焦经→足少阳胆经→足厥阴肝经→再入肺形成循环。(2)奇经八脉。为十二经脉之外的主要经脉,对十二经脉的气血起贮备和调节的作用,为气血在经与络中传注的“转换站”。八脉为:

❶督脉——与手、足三阳经相交汇,对全身阳经之气有统帅、督促的作用。

❷任脉——与手、足三阴经相交汇,对全身阴经之气有调节的作用。

❸冲脉——调节全身经脉之气。

❹带脉——横行于腰间,统束全身直行的经脉。另外,还有阴、阳跷脉和阴、阳维脉。

在教学中应明确:

❶经络虽无解剖结构,但历代中医和练功实践、现代科学多方面的实验均证明其是客观存在的。

❷了解经络的知识,可明确功法、功理中一些术语的含义,理解和处理练功中出现的反应。

经络

中医针灸名词。是人体气血运行的通路。是经脉和络脉的总称。经是经脉,有路径的意思,贯通上下,沟通内外,是经络系统中的主干。络是络脉,有网罗的意思,较经脉细小,纵横交错,遍布全身,是经络系统中的分支。经与络的循行分布紧密联系,彼此衔接,如环无端,将人体各部的组织器官联系成为一个有机的整体。并发挥着运行气血,营养全身的作用,使人体的机能保持正常的生理活动。经络与疾病的发生和转变有着密切的关系,当外邪侵犯人体时,如果经气卫外功能失常,病邪就可沿着经络通路内传脏腑。而人体内部一旦有病,还可通过经络来诊断病情。这往往是在经络循行的路线上或经气聚结的某些穴位上,出现压痛或异常现象如“结节”、“条索状物”等。而针灸治疗正是通过经络这一通路的传导功能,来疏通经气,恢复脏腑机能,从而达到治病的目的。经络系统由十二经脉、奇经八脉、十五络和十二经别、十二经筋、十二皮部以及许多孙络、浮络等组成。

经 络

经络Channels and collaterals

系经脉和络脉的总称。凡直行的主干为经脉,由经脉分出来的支脉叫络脉。系祖国医学的基本基础理论学说,认为经络是有别于神经、血管、淋巴而外独立存在的网络系统,它内起于脏腑,外络于肢体,把人体内部的脏腑与体表的各组织器官联结为一个统一整体,从而使人体各部功能活动保持相对的协调与平衡。经络主要内容包括十二经脉、奇经八脉和十五络脉,各为其循行经路和脏腑相间关系。经络在诊断、治疗疾病上占有统辖主导地位。

经络

是运行全身气血,联络脏腑肢节,沟通上下内外的通路。包括经脉和络脉两部分。其中纵行的干线称为经脉,由经脉分出网络全身各个部位的分支称为络脉。经络的主要内容有十二经脉、奇经八脉、十二经别、十五络脉、十二经筋、十二皮部等。

经络經絡jīng luò

人体气血运行的通道。包括经脉和络脉两部分,其中直行干线称为经脉,由经脉分出网络全身各个部位的分支称为络脉。《证治准绳》:“麻者,气之虚也,真气弱,不能流通,填塞经络,四肢俱虚,故生麻木不仁。”

经络jīnɡluò

人体气血运行的通道。包括经脉和络脉两部分, 其中直行干线称为经脉,由经脉分出网络全身各个部位的分支称为络脉。《灵枢·经脉》: “经脉十二者, 伏行分肉之间, 深而不见……诸脉之浮而常见者,皆络脉也。” 通过经络系统的联系, 人体内外、脏腑、肢节联为一个有机的整体。

经络

经络是人体气血运行的通路。它内属脏腑,外连肢节,沟通表里,贯串上下,像网络一样地分布全身,构成一个庞大的系统,渗灌濡养周身,并将人体各部分联系成统一的、协调而稳定的有机整体。

经络由经脉和络脉组成。直行者为经,支而横者为络。经脉犹如路径,为上下纵行的主干,分为十二经脉、十二经别与奇经八脉。络脉恰似网络,指横斜交错的分支。络脉中较大者有十五络脉;进而分出的细支为孙络;孙络中浮现于皮表者为浮络。络脉也来往于经脉和脏腑之间,既有贯通连接,又有交叉、交会、分离和会合等。经络可深入体腔连属脏腑,也可浅出体表联系十二经筋、十二皮部和三百六十五节,构成极其复杂的通路。如此形成了遍及全身的经络系统。

气和血是构成人体的基本要素,是维持生命代谢、平衡、自我稳定的动力和物质。其周流循行并输布弥散于全身,要靠经络和经络之气。十二经脉走行有上下顺逆之分,相互衔接连贯,其中气血的流注如环无端。气血流注的速度一般是“呼吸定息,气行六寸”(《灵枢·五十营》),相当于每秒钟行4.1厘米。这和近代观察到的循经感传速度相接近,通常为每秒数厘米至10厘米左右。不同的是,针灸等穴位刺激诱发的循经感传多呈双向性的。

经络系统图

肢节的屈伸运动,是由筋、骨、肌肉和关节等的正常活动完成的,其中就有经络的参与。皮肤的感受寒温和司痛痒的功能,也是和经络活动分不开的。人体各部组织、器官和脏腑之间有着不可分割的紧密联系,依靠的也还是经络活动。它内发于脏腑,外连于五官、九窍、四肢、百骸,将它们联合为一体,从而保证机体各部活动的协调一致,保证个体同环境间的平衡统一。因此,整个机体的所属各部分能够维持正常生理机能状态,无不和经络系统的活动直接相关。

当机体遭到病邪侵袭时,是通过经络系统动员全身正气同病邪作斗争的。病邪在机体各部分之间的传播蔓延,是通过经络途径的。如病邪从体表传向脏腑,或从脏腑传向体表,或脏腑之间传播,或其它部位之间传播等。脏腑有病之所以能够在体表上有所反映,也是通过经络的特殊联系,不同性质和不同程度的病变,则以不同形式表现。病邪也可以直接累及经络,或外邪侵袭以及内脏气机失调等亦可间接影响经络运行气血的功能,使之发生障碍,甚至阻塞不通。给体表腧穴以治疗性刺激,如针或灸等,能够影响脏腑疾病,也还是通过经络途径实现的。经络作为机体的一个系统,不仅在空间分布上是极其广泛的,在生理功能上也是极其复杂的,包括营养代谢、信息传递、防卫免疫和协调平衡等,是一个多功能系统。经络的片断发现,自然属于远古。然而它构成系统并较完整地被描绘出来,阐明其作用,从现存资料看应首推《黄帝内经》。经络的形态,最初似指血管之类管形带状组织。这一点和当时解剖学的发展有关。由于历史条件限制,古人往往将其在活体上观察到的现象(如循经感传现象等) 同在尸体解剖中看到的索状管状结构联想到一起,其实古代经络图和血管分布并不一致。从马王堆汉墓帛书中揭示的十一脉材料到近年来在循经感传现象的研究上所积累的资料都支持这种观点。古代体育疗法如按蹻、导引和气功等,也往往会出现脉气运行、扩散或沿着一定经络传导的感觉。先人们就是这样,在无数次医疗实践中逐渐发现和认识到人体内有多种复杂的联系通路。

由于经络功能相当广泛和经络现象极其复杂,使后代人们觉察到仅仅用血管去解释,是远远不够的。于是有人提出神经作为补充,认为先人描述的经络主要是指血管和神经说的;血管运行血液,神经传导信息。以至后来又有人提出了神经体液说,把淋巴系统和内分泌系统也包括在内。可是越来越多的经络现象,特别是大量的循经感传现象和循经性皮肤病等的发现,同现代神经体液知识不完全吻合。这就不能不迫使人们从更多方面去考虑,分析和探索,不但要在已知结构的未知功能上去下功夫,还应去寻找未知的新结构。“第三平衡论”就是在这一历史条件下产生的一个学说,认为经络可能是独立于神经和体液之外的新的平衡系统,是新的组织结构系统。

经络jing luo

【医学】main and collateral channels,regarded as a network of passages,through which vital energy circulates and along which the acupuncture points are distributed

经络

jingluo;channel and collateral;meridian

经络jīng luò

meridians and collaterals;channels and collaterals

- B000407 日常生活是什么意思

- B000408 法兰克福学派研究是什么意思

- B000409 用马克思主义评析西方思潮是什么意思

- B000410 实践哲学是什么意思

- B000411 “新马克思主义”传记辞典是什么意思

- B000412 三余札记是什么意思

- B000413 飘向天国的驼铃是什么意思

- B000414 现代西方哲学思潮批判是什么意思

- B000415 科学与怀疑论是什么意思

- B000416 当代西方哲学方法论与社会科学是什么意思

- B000417 死亡哲学是什么意思

- B000418 科学哲学导论是什么意思

- B000419 西方哲学名著菁华是什么意思

- B000421 神学的语言与逻辑是什么意思

- B000422 “新马克思主义”是什么意思

- B000423 西方“马克思学”是什么意思

- B000424 实用主义思潮的演变——从皮尔士到蒯因是什么意思

- B000425 当代西方法哲学主要流派是什么意思

- B000426 哲学史讲演录是什么意思

- B000427 西方著名哲学家评传是什么意思

- B000428 哲学史方法论研究是什么意思

- B000429 西方哲学范畴史是什么意思

- B000430 中西哲学简史是什么意思

- B000431 欧洲哲学明星思想录是什么意思

- B000433 李泽厚集是什么意思

- B000437 西方著名哲学家——从古希腊到近代是什么意思

- B000438 西方哲学是什么意思

- B000439 世界哲学家辞典是什么意思

- B000441 世纪之交的抉择——论中西哲学的会通与融合是什么意思

- B000442 简明东西方哲学史概略是什么意思

- B000444 东西方文明之调和是什么意思

- B000446 现代西方哲学述评是什么意思

- B000447 现代外国哲学思潮评论讲座是什么意思

- B000448 当代哲学主流是什么意思

- B000449 现代西方哲学论集是什么意思

- B000450 发展是什么意思

- B000451 理智梦是什么意思

- B000452 哲学主要趋向是什么意思

- B000453 现代西方哲学辞典是什么意思

- B000454 现代世界哲学是什么意思

- B000455 现代西方哲学中的真理观是什么意思

- B000456 资本主义的文化矛盾与危机是什么意思

- B000457 现代西方哲学探究文集是什么意思

- B000460 马克思主义哲学史是什么意思

- B000461 国外马克思主义哲学流派是什么意思

- B000462 西方马克思主义论是什么意思

- B000463 著名马克思主义哲学家评传是什么意思

- B000464 马克思主义哲学史辞典是什么意思

- B000465 中国古代思想学说史是什么意思

- B000466 中国传统思想总批判是什么意思

- B000467 中国传统思想总批判补编是什么意思

- B000468 中国思想通史是什么意思

- B000469 中国唯物主义思想简史是什么意思

- B000470 中国哲学史略是什么意思

- B000471 便桥集是什么意思

- B000473 杜国庠文集是什么意思

- B000474 简明中国思想史是什么意思

- B000475 中国哲学史是什么意思

- B000476 中国哲学史新编是什么意思

- B000477 中国思想史纲是什么意思