细菌的致病作用

细菌能引起疾病的性能称为致病性或病原性,这是质的概念。细菌的致病性是对宿主而言,有的仅对人有致病性,有的仅对某些动物有致病性,有的兼而有之。不同的病原菌对宿主机体可引起不同的病理过程。如伤寒杆菌对人引起伤寒,而结核杆菌则引起结核病,从这个意义上讲,致病性是细菌种的特征。病原菌的致病作用与其毒力、侵入机体的数量以及是否侵入到机体的适当部位,有着密切的关系。病原菌致病力的强弱程度称为毒力,即病原性的程度,是量的概念。各种病原菌的毒力常不一致,并可因宿主(动物种类、人)及环境条件不同而发生改变。同种细菌也可因型或株的不同而毒力有差异。毒力常用半数致死量(LD50)或半数感染量(IDε0)表示,即在一定时间内,通过一定途径,能使一定体重的某种动物半数死亡或感染需要的最小细菌数或毒素量。但由于应用的是实验动物,感染途径也非自然途径,仅能作为毒力强弱的参考。构成毒力的物质基础是侵袭力与毒素,但有些病原菌的致病物质基础尚未阐明。

侵袭力 是指病原菌突破机体的某些防御功能和增强保护细菌本身的作用,从而获得在机体内立足并生长繁殖、扩散、蔓延的能力。

(1) 侵袭性酶: 本身一般不具有毒性,但在引起传染过程中可协助细菌抗吞噬或有利于细菌在体内扩散。多种病原菌能产生增强细菌侵袭性的酶,属胞外酶类。如溶血性链球菌能产生链激酶和透明质酸酶(即扩散因子)等,有利于细菌扩散蔓延。因前者能激活溶纤维蛋白酶原成为溶纤维蛋白酶,促使纤维蛋白凝块溶解; 后者能水解结缔组织基质透明质酸,使结缔组织疏松,通透性增加。此外,溶血性链球菌尚能产生脱氧核糖核酸酶,水解组织细胞坏死时释放的DNA,使粘稠性脓汁变稀,亦有利于细菌扩散。故链球菌感染多为扩散型。又如致病性葡萄球菌能产生血浆凝固酶,促使纤维蛋白原变为纤维蛋白,沉积在菌体表面及病灶周围,保护细菌不易被吞噬细胞及体液抗菌物质所消灭,有利于细菌在局部繁殖。

(2) 菌体表面结构: 主要包括荚膜和其他表面物质。肺炎球菌、炭疽杆菌、鼠疫杆菌、流感杆菌等在一定环境下均能形成荚膜,它具有抵抗吞噬细胞的吞噬及体液中杀菌物质的作用,使病原菌在体内迅速繁殖,引起病变。例如将无荚膜的肺炎球菌注射到易感动物体内,细菌易被吞噬而消除; 而有荚膜菌株注入体内后,可大量繁殖,引起病变。有些细菌表面有类似荚膜的物质,但不如荚膜厚而明显。如链球菌表面的M蛋白、伤寒及丙型副伤寒杆菌表面的Vi抗原和某些大肠杆菌的K抗原等,不仅具有抗吞噬作用,且有抵抗抗体和补体的作用。

(3) 菌毛: 具有菌毛的细菌容易粘附于宿主的粘膜上皮细胞,可有助于细菌侵入细胞。如痢疾杆菌可借菌毛而附着于结肠粘膜上皮细胞。

毒素 按其来源、性质和毒性作用的不同,可分外毒素和内毒素两种。

(1) 外毒素: 是某些细菌在生长繁殖过程中分泌到菌体外的一种代谢产物,主要成分为蛋白质。许多革兰阳性菌及部分革兰阴性菌(如志贺志贺杆菌、霍乱弧菌等)均能产主外毒素。毒性作用强,尤以纯化肉毒杆菌的外毒素作用最强,1mg能杀死2千万只小白鼠。不同种细菌产生的外毒素,对机体的毒性作用有明显的不同,选择性地作用于某些组织器官,引起特殊病变。如肉毒杆菌的毒素,能阻断胆碱能神经末梢释放乙酰胆碱,使眼及咽肌等麻痹,引起眼睑下垂、复视、斜视、吞咽困难等; 严重者可因呼吸困难而致死。又如白喉杆菌外毒素对外周神经末梢、心肌等有亲和性,通过抑制易感细胞蛋白质的合成而引起外周神经麻痹和心肌炎等(表1)。多数外毒素不耐热,如白喉外毒素在58~60℃时作用1~2小时,破伤风毒素在60℃作用20分钟即可被破坏。但有的外毒素能耐热,如葡萄球菌的肠毒素能耐受100℃30分钟。外毒素不仅有毒性,且有抗原性,在0.4%甲醛液作用下,经过一定时间,可以脱毒,但仍保留抗原性,称为类毒素。类毒素注入机体后可刺激机体产生具有中和外毒素作用的抗体,称为抗毒素。这两者在防治工作中均有实用意义,类毒素可用于人工自动免疫。抗毒素常用于治疗和紧急预防。但需注意,抗毒素中和外毒素的作用与毒素已作用于易感细胞的时间因素有关。当外毒素尚未与易感细胞结合或发生毒性作用前,需要中和外毒素的抗毒素量远少于毒素已作用于易感细胞的量。如果时间过迟,毒素的作用已成为不可逆,即使应用抗毒素则亦无中和作用。故临床治疗应强调需早期足量使用抗毒素。近年来,从分子水平研究外毒素的结构与功能,发现多数外毒素均由两个亚单位组成,一个为无毒的亚单位肽链,对机体组织细胞膜受体有选择亲和作用,使毒素与敏感细胞结合。另一亚单位肽链为毒素的活性中心,它决定毒素的致病特点及作用方式。各亚单位单独对机体或完整细胞均无致病作用,毒素结构的完整性是致病的必备条件。无毒亚单位的抗原性强,与抗毒素结合后,即失去与膜受体结合的能力。提纯的无毒亚单位既可作为良好的亚单位疫苗,又可与细胞膜受体结合,阻止毒素与敏感细胞结合,预防疾病。按外毒素对细胞的亲和性及作用方式不同,可分为细胞毒(如白喉外毒素)、神经毒(如破伤风痉挛毒素)和肠毒素(如霍乱肠毒素)三大类。

(2) 内毒素: 是许多革兰阴性菌(如沙门菌、志贺菌、脑膜炎球菌等) 的细胞壁结构成分,生活状态时不释放到外环境中,只有当菌体死亡破裂或用人工方法裂解细菌才释放,故称为内毒素。各种细菌的内毒素成分基本相同,但可能有量或质的微量差别。其化学成分是磷脂-多糖-蛋白质复合物,主要成分为脂多糖,位于细胞壁的最外层,覆盖于细胞壁的粘肽上,应用酚-水法提取,内毒素可分为O特异多糖、非特异的核心多糖和类脂A三个部分(图)。类脂A具有主要毒性。内毒素较耐热,可经100℃作用数小时而不变性。不能用甲醛脱毒,将内毒素注入机体可产生针对其中多糖成分的特异抗体,但此抗体无中和内毒素的毒性作用。各种细菌的内毒素对机体的毒性作用大致相似,主要表现为:

❶致热作用:极少量的内毒素(0.001μg)注入人体,即可引起发热。内毒素能直接作用于体温调节中枢,使体温调节功能紊乱,引起发热; 也可作用于中性粒细胞及巨噬细胞等,使之释放一种内源性热原质,作用于体温调节中枢,间接引起发热反应。

❷对白细胞的作用: 内毒素进入血流数小时后,能使外周血液的白细胞总数显著增多,这是由于内毒素刺激骨髓,使大量白细胞进入血循环。但也有例外,如伤寒杆菌内毒素,可使外周血中的白细胞总数减少,机理不明。

❸微循环障碍与内毒素休克: 多见于脑膜炎双球菌引起的暴发性脑膜炎、痢疾杆菌引起的中毒性菌痢以及其他革兰阴性杆菌引起的败血症等。

❹弥散性血管内凝血: 如脑膜炎球菌严重感染者,皮肤粘膜上的瘀点和瘀斑以及内脏的出血,多为播散性血管内凝血所致(表2)。

表1 重要的细菌外毒素

| 细菌 | 毒素 | 作用机理 | 体内效应 |

| 肉毒杆菌 | 毒素 | 阻断乙酰胆碱 释放 | 神经中毒症状、麻 痹 |

| 葡萄球菌 白喉杆菌 | 肠毒素 毒素 | 作用呕吐中枢 抑制易感细胞 蛋白质合成 | 恶心、呕吐、腹泻 心肌损伤、外周神 经麻痹 |

| 溶血性链球菌 霍乱弧菌 | 红斑毒素 肠毒素 | 血管扩张 激活腺苷环化 酶,使细胞 内cAMP量 上升 | 引起猩红热皮疹 作用肠上皮细胞, 使水分和电解质 丢失 |

| 志贺志贺杆菌 | 神经毒素 | 使结肠上皮细 胞死亡,使 体液从肠道 丢失,脑血 管内皮损伤 | 下痢、神经紊乱 |

| 产气荚膜杆菌 | α毒素 (卵磷脂酶) | 作用细胞膜 | 细胞坏死、溶 血 |

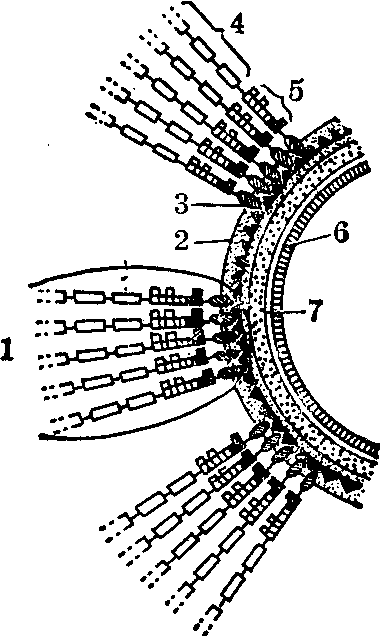

细胞壁模式图(沙门菌)

1. 内毒素复合物 2. 蛋白质/类脂 3. 类脂A 4. 重复的O特异单位 5. R特异核心6. 细胞膜 7. 胞壁肽

正常机体对病原菌有一定的抵抗力,故具有毒力的病原菌侵入机体后,尚需有足够的数量才能致病。尤为毒力较弱的病原菌,需要较大的数量才有可能致病;毒力强的烈性传染病的病原菌,如鼠疫杆菌等,少量即可引起传染病。此外,病原菌必须侵入机体的适当部位。如伤寒杆菌、痢疾杆菌经消化道传染,脑膜炎球菌经呼吸道传染; 破伤风杆菌进入深部创伤,可能发生破伤风,而经口吞入,则不引起疾病。但有些病原菌的侵入门户不止一个,如结核杆菌和炭疽杆菌经呼吸道、消化道及皮肤创伤都能引起感染。

表2 外毒素与内毒素的主要区别

| 外毒素 | 内毒素 | |

| 存在部位 | 活菌的代谢产物,分 泌到菌细胞外 | 细菌细胞壁成分,菌 体裂解后释出 |

| 产生的细菌种类 化学成分 | 以革兰阳性菌多见 蛋白质 | 以革兰阴性菌多见 磷脂-多糖-蛋白质复 合物(毒性物质为 类脂A) |

| 毒性作用 | 强。各种细菌的外毒 素对人体组织器官 有选择性的毒害作 用,引起特殊临床 表现 | 较弱。各种细菌内毒 素的毒性作用大致 相同,引起发热、 微循环障碍、内毒 素休克、播散性血 管内凝血等 |

| 稳定性 抗原性 | 不稳定,不耐热 强。可刺激机体产生 抗毒素。经甲醛处 理可脱毒成类毒素 | 稳定,耐热 弱。刺激机体多糖成 分产生抗体,无中 和作用。不形成抗 毒素,经甲醛处理 后不能成为类毒素 |

- 金钟传是什么意思

- 金钟儿是什么意思

- 金钟儿蟋是什么意思

- 金钟公路是什么意思

- 金钟大镛是什么意思

- 金钟寺的传说是什么意思

- 金钟山是什么意思

- 金钟柏是什么意思

- 金钟桥是什么意思

- 金钟桥大街是什么意思

- 金钟河是什么意思

- 金钟河东街是什么意思

- 金钟河大桥是什么意思

- 金钟河大街是什么意思

- 金钟河战斗是什么意思

- 金钟河防潮闸是什么意思

- 金钟电影院是什么意思

- 金钟的故事是什么意思

- 金钟罩是什么意思

- 金钟花是什么意思

- 金钟茵陈是什么意思

- 金钟蔬菜批发市场是什么意思

- 金钟路是什么意思

- 金钟鸣是什么意思

- 金钢是什么意思

- 金钢公园是什么意思

- 金钢坚是什么意思

- 金钢桥是什么意思

- 金钢槌是什么意思

- 金钢石是什么意思

- 金钢砂是什么意思

- 金钢箍是什么意思

- 金钢腿是什么意思

- 金钢钻是什么意思

- 金钢钻倒小,可捻瓷器是什么意思

- 金钢钻小,能钻瓷器是什么意思

- 金钢钻报是什么意思

- 金钢钻月刊是什么意思

- 金钣是什么意思

- 金钥是什么意思

- 金钥匙是什么意思

- 金钥匙盲童教育计划是什么意思

- 金钥匙盲童计划是什么意思

- 金钦是什么意思

- 金钩是什么意思

- 金钩丸子是什么意思

- 金钩倒挂是什么意思

- 金钩儿钓鲤鱼是什么意思

- 金钩子是什么意思

- 金钩挂玉瓶是什么意思

- 金钩挂银条是什么意思

- 金钩散是什么意思

- 金钩木是什么意思

- 金钩李胡子是什么意思

- 金钩毛儿细是什么意思

- 金钩炖排骨是什么意思

- 金钩萝卜饼是什么意思

- 金钩藤是什么意思

- 金钮头是什么意思

- 金钮扣是什么意思