各科的病

内科病名:疳 痞 痃 疸

感冒:外感 流感 伤风 着凉 受凉鼽嚏 霜露之病 霜露之疾

哮喘病:齁(~得慌) 哮(哮喘) 喘

外科病名:瘘(~管) 疝(疝气) 痔 疣 痈 疽

溃烂:疡(溃疡) 溃(~脓)

嘴唇溃疡:胗

疮溃不收口的病:漏(痔~)

中医妇科病名:带(白~) 崩漏

传染病名:痘(面~;水~) 疟(疟疾;齐后~) 疹(疹子;风~) 疽(痈~) 痢 麻(麻疯) 癞 花(天花~;面~;出~) 痁 痎 面豆

结核病名:痨(痨病;肺~) 劳(童子~) 瘵

急性传染病名:瘟(瘟疫) 疫(疫气;疫病;沴~;时~) 瘥(沴瘥) 瘴(~气) 大札 时气 沴疠 佐疾 天行病 天行证候

急性肠道传染病:霍(霍乱)

痢疾:痢 泄利

瘟疫与灾荒:札荒

害人的疫病:烈假

运动系统病名:痿(痿症;下~) 癃

瘫痪:疯(~瘫) 瘫(面~) 俳(足~) 痪 枯

偏瘫:痱 偏枯 半枯 偏废 半身不遂 半身不随 半身不摄

风湿病:痹(痹症;痹痼;寒~)

四肢的病:末疾

足部的病:足疾

白内障:翳(白翳) 瞖

皮肤病名:疥(~瘙) 疔 疖 痄(~腮) 痱 痘(~疮) 痆 瘃 疱(面~) 疡 痏 瘊 痒 疣 痣痂 痤 苛(~痒) 疮(疮疾;疮疡;疮痏;疮痍;疮疖;疮疠;疮肿) 疯(白癜~) 癜(紫~) 疠(疥~) 瘢(紫~;白~) 癣 瘭(~疽) 瘙(骚) 疽 疤 痈(~疽) 瘩(~背) 瘘(鼠~) 臃 癀 癍 粟 鬎鬁 瘌痢 疙瘩 扢秃 斑秃 愠羝 蚧搔 狐臭 腋气 癞痢 雀班 鬼剃头

痣和疣:志赘

紫癜

病名。即以皮肤黏膜出现紫黯色癍块为主要表现的出血性疾患。

紫癜purpura

皮下或粘膜下出血,外观呈紫色叫紫癜。紫癜病变与皮肤面平或微隆起,边界清楚,压之不退色,呈点状或片状,触之不痛或轻痛;紫癜发生部位不一,数目多少不等,大小与深浅不同。发生的原因较多:外伤性,见于多种损伤;感染性,可由多种感染引起,如暴发型流脑、中毒性痢疾、败血症等;过敏性,过敏性紫癜等;营养缺乏性,缺少维生素K、C等;造血机能障碍性,原发性血小板减少性紫癜、白血病等;中毒性,某些化学物质中毒、细菌毒素中毒等亦可发生。对紫癜应详细查找原因,并针对病因治疗。

紫癜purpura

为皮肤粘膜的出血征,指范围在3~5mm者。新出现的紫癜呈红色或暗红色,加压后不退色;陈旧后变为褐绿色,继而又转为黄色,然后消退。见于造血系统疾病、重症感染、某些血管损害疾病,以及工业毒物或药物中毒等。

紫癜zǐdiàn

病名。以皮肤黏膜出现紫黯色斑块为主要表现的出血性疾患。

紫癜

紫癜是指一组由于皮肤及粘膜出血而呈现有出血斑点的综合征。

紫癜可因小血管壁本身有缺陷; 血小板数量太少或功能不正常影响血管壁的功能而发生的。其缺陷可以是遗传性或获得性。

紫癜的临床表现主要为出血倾向。皮肤及粘膜上出现瘀斑或瘀点常成批出现,多少不一,呈紫色或紫红色,压之不褪色。在口腔粘膜上可出现紫血泡。可有鼻衄。皮肤小伤后常引起长时间流血。拔牙后出血多,但经局部处理后易于止血。重者可有胃肠道、泌尿生殖道及神经系统出血。关节腔出血罕见。

紫癜

紫癜系指血液渗出血管外,在皮下、粘膜下出血的总称。病因复杂,一般可归纳为血管系统病变和凝血机制障碍两大类。前者主要系血管壁受损或其渗透性、脆性增高所致。如过敏性紫癜、自体红细胞敏感症、非过敏所致之瘙痒性紫癜、淤积性紫癜、感染并发的紫癜、维生素缺乏所致的紫癜,以及由细菌毒素、化学毒品与体内代谢产物潴留所致之中毒性紫癜。此外,高血压、动脉硬化、各种血管炎等血管性疾病,以及毛细管外支持组织缺损或萎缩所致的老年性紫癜、恶液质性紫癜与皮质激素性紫癜等。后者由各种原因引起的血小板质或量的异常、凝血活酶、凝血酶生成障碍、凝血酶原减少,纤维蛋白原疾病、抗凝机制障碍与采用过多抗凝药物如肝素、双香豆素所致。但是,紫癜的发生往往是多种因素共同作用的结果。如中毒性紫癜可为血小板减少性,也可由于变应性血管炎引起; 感染性疾病的紫癜可为血管性、也可为血小板性或凝血缺陷性。

皮肤、粘膜出现紫癜时,呈紫色,压之不退,与肤面平或稍隆起。其色随发病的迟早和部位深浅而变化。如真皮深部出血为青色,在皮肤上由于受外渗红细胞之血色素变化的影响,可依次产生红、褐、绿、黄或棕色,最后消退。皮损形态依其大小有瘀点、瘀斑和血肿之分。损害易发生于身体的下垂部位、受压处或易受损伤之处,如下肢、背和臀部等。

一般将紫癜分为血小板减少性与血管性两大类。皮肤科以血管性紫癜为常见。

过敏性紫癜 又称Schonlein-Henoch综合征,为系统性血管炎所引起,红细胞和血浆外渗至皮下,粘膜下和浆膜下,使皮肤出现瘀点、瘀斑,并有关节与腹部症状及肾脏损害等。病因尚不清楚。不少患者(儿童约50~90%、成人约30%) 发病前常有发热,咽痛等上呼吸道感染史,故溶血性链球菌可能为重要致病原,其它细菌、病毒、食物(牛奶、蛋、鱼、虾等)、药物(如水杨酸、青霉素、链霉素、氯霉素、抗癫痫药等)亦可致病。发病与感染性变态反应有关,抗原抗体反应损伤血管,导致毛细管、小血管壁及其周围产生炎症,血管壁通透性增高。

症状不一。皮肤、关节、胃肠道及肾脏是最常受累的器官。根据主要表现,本病分为单纯型、关节型、胃肠型和肾型四类:

(1) 单纯性紫癜: 又称皮肤型紫癜。损害局限于皮肤。儿童多见。起病突然,为针尖至黄豆大的瘀点或瘀斑,对称分布于两下肢,尤以小腿伸侧为多,有时发生于臀部及前臂,在儿童中也常发生于颈部及躯干。分批陆续出现,经2~3周后消退,易复发。少数患者伴疲乏,低热及头痛不适。

(2) 关节型紫癜: 多见于20~30岁男性。发病前常有发热、咽痛、乏力等全身不适,皮疹除紫癜外,还可有风团、水肿性红斑、水疱、血疱,坏死和溃疡亦不少见。患处可有痛感。皮损亦可发生于粘膜或局限于关节附近。本型关节疼痛显著,其中膝关节最易受累,其次为肘,踝及腕关节等,呈固定性或游走性,尤以皮疹发展时为重,以致关节变形、功能受严重影响。常伴小腿下1/3肿胀。损害多在数周内消失,也有持续2~3年或更长者。

(3) 胃肠型紫癜: 以儿童及青年人为多。腹痛为本病最常见的症状,位于脐周或下腹部,隐痛或疼痛,可伴胃纳差, 心呕吐、呕血、便血、 便秘或腹泻。 严重者因肠蠕动亢进或麻痹而发生肠套叠,或因肠壁出血导致肠穿孔。约1/10病例仅有腹痛而无皮疹,易误诊为阑尾炎、肠套叠等而施手术。皮疹同关节型。亦可伴发关节症状及不规则发热。一般数周内全愈,可复发。

(4) 肾型紫癜: 占12~49%。特点是皮损与肾脏病变同时或先后发生。儿童多见。血尿有时肉眼可见,蛋白尿、管型尿以致肾功能不全皆可发生。后者随年龄而增加,故成人有肾脏损害者预后较差。紫癜性肾病分三类:

❶局灶性肾炎型,最常见;

❷急性弥漫性肾小球肾炎型,少见,病情重;

❸慢性肾小球肾炎型,以慢性反复发作为特征。

实验室检查: 示凝血时间正常。血小板计数、形态与功能正常。白细胞正常或偏高,分类中性及嗜酸粒细胞增高。血沉增快。束臂试验可阳性。重症者有贫血。

组织病理特征是细动脉的白细胞破碎性血管炎。肾脏病变轻重不一。肾小球病变多为局限性,病变可仅累及肾小球微血管丛的一部分或全部小叶,甚至全部肾小球。有时肾小球与肾小囊粘连形成新月型病变,或毛细管内有血栓形成。病变肾小球所属肾小管和间质亦有改变:上皮细胞肿胀,空泡形成,管腔阻塞、上皮细胞萎缩、坏死,间质纤维化和小圆细胞浸润。肠道和滑膜等亦可有血管炎和局灶性坏死。

根据分批反复发作的、出血性丘疹或瘀斑,伴发胃肠道或关节等症状,血小板计数正常等,诊断不难。需与血小板减少性紫癜、坏血病、自体红细胞敏感症和色素性紫癜性皮肤病鉴别。

防治要点是寻找及去除可能的致病因素,如避免可疑药物、治疗感染、警惕肠梗阻或胃肠出血。药物治疗可应用抗组织胺药物、维生素C、E、K,路丁与钙剂等,以非特异性抗过敏与降低毛细管壁的通透性和脆性。病情较重者可服皮质激素。但激素不能预防紫癜,亦不能治疗与顶防肾炎以及改善其预后。免疫抑制剂适用于肾型。

老年性紫癜 系指老年人皮肤和皮下组织内血管脆性增加引起的一种退行性紫癜损害。衰老引起皮肤松弛和皮肤、皮下组织萎缩,使血管既失去支持又缺乏弹性,以至轻微外伤就可造成血管破裂、红细胞外渗。加上组织中吞噬细胞之吞噬能力减弱,遂在红细胞外渗处遗留含铁血黄素沉着。发生在易受外伤的暴露部位如手背、前额、小腿、上胸以及前臂伸面,偶也发生于面部,特别是鼻背与眼镜架接触压迫处。紫癜形状不规则,从帽针头至掌大。由于缺乏炎症反应,紫癜的色泽很少变化,常呈暗紫色。境界鲜明。持续数周或更长,紫癜退后遗留长条形色素沉着。病程慢性,反复发作。患者应注意保护皮肤,避免外伤以防止新损害。

瘀积性紫癜 系由于静脉淤滞而出现的下肢紫癜性损害。病因未明。常伴有静脉回流阻滞因素,如静脉曲张和心力衰竭等,致使静脉压力增大,红细胞外渗。男性多见。损害为瘀点,可融合成1~几个cm大小,不规则的瘀斑。可为毛囊性。黄至褐色,此乃含铁血黄素及其分解产物沉着所致。表皮正常或有轻度湿疹性改变。可伴有水肿、溃疡、硬化和其他静脉功能不全体征。好发于下肢,可蔓延至足背、脚趾。病程慢性,可持续几月至几年。防治应针对静脉郁积的原因。抬高下肢,使用弹力绷带等有助于减轻病变。

中毒性紫癜 系指因某些化学物质经各种途径进入体内而产生紫癜性损害为主的中毒性表现。大多由于药物引起,称为药物性紫癜。许多化学品及药物进入体内后,或由于其毒性作用引起血小板减少或对骨髓的直接抑制; 或由于毛细管的损伤; 凝血缺陷或变应性机制而引起。

通过毛细管损伤引起紫癜的常见致病药物有: 砷剂、金盐、奎宁、非那西丁、异菸肼、阿托品、普鲁卡因青霉素、氯霉素、对氨水杨酸、乙烯雌酚、氯丙嗪、苯巴比妥、水杨酸等。其紫癜大小与轻重不一,可从少数瘀点至广泛瘀斑,并可累及重要脏器。药物引起的免疫性血小板减少性紫癜,发病迅速而严重。损害初为瘀点、瘀斑,或为大片大疱性出血性坏死和口腔粘膜出血性大疱,6~12小时后可有胃肠道和泌尿道出血。亦可伴发溶血性贫血和多种神经及精神症状。一般停药后症状逐渐消失。二乙基溴化乙酰脲(Carbromal)是引起特殊类型紫癜的少数药物之一,损害为伴有红斑的广泛性毛细管渗出的紫癜,临床上类似瘙痒性紫癜和进行性色素性紫癜性皮肤病。

若去除致病因素,避免再用致病药物,不再接触有害物质,本病不会再发。病情危重者,应用皮质激素。骨髓抑制时,可用雄激素,或定期输给血小板和新鲜血液。

暴发性紫癜 又称坏死性紫癜、坏疽性紫癜。是以突然发生对称的大面积触痛性瘀斑为特征,病情险恶,形成一种综合征。病因未明。儿童常继发于猩红热、流行性脑膜炎、麻疹、传染性肝炎、亚急性细菌性心内膜炎,败血症、粟粒性结核与斑疹伤寒等。但也可没有前驱疾病,甚至可发生于成人。发病乃由高热、微小梗死性血栓、脓毒性栓塞、血管内皮细胞损伤和弥漫性血管内凝血。后者又可导致血小板、纤维蛋白原、凝血酶原与其他凝血因子耗竭,以致发生弥漫性瘀斑。患者以小儿为主,常在感染后5~10天发生。起病突然,发展迅速,病情危重。损害常对称发生于下肢、臀部,躯干及面部偶可累及,为大片触痛性瘀斑,倾向融合,在瘀斑上可出现出血性大疱和严重坏死,亦可造成肢端缺血性坏疽。患者常伴高热、寒战、痉挛、呕吐、腹泻等严重中毒症状,以致2~3天内迅速进入休克状态,常因循环衰竭或脑出血而死亡。此外,肾、肠、肺等也可同时受累。尸解时发现肾上腺出血、坏死而作为华-佛(Waterhouse-Friederichen)综合征的一个症状。产后意外并发的去纤维蛋白综合征和某些蛇毒能引起相似的临床表现。

血小板大多正常。常见贫血、白细胞增多,凝血时间延长,凝血酶、凝血酶元、凝血激酶等各种凝血因子消耗,鱼精蛋白副凝固试验阳性。

组织病理示表皮和部分真皮广泛坏死,大疱部位的表皮与真皮分离,坏死区附近真皮血管栓塞,栓子由血小板、纤维蛋白、细菌等组成。血管内无炎症反应,真皮内有大量出血。

根据暴发性、泛发性、触痛性大片瘀斑,进展迅速,病情险恶等特点,若在感染后发生,诊断较易确立。治疗是针对各种病因,积极治疗原发病。重视支持疗法。应用肝素等抗凝剂或合用皮质激素。亦可用低分子右旋糖酐。有报告高压氧对促进皮损消退有一定效果。必要时应及时切除坏死处。

高球蛋白血症性紫癜 本病以血清中球蛋白异常高值及紫癜性损害为特点。病因未明,可能与血小板减少,血管壁异常,特别是与纤维蛋白原转变为纤维蛋白障碍有关。本病主要见于妇女。好发于小腿以及易受压迫处。发病前患处先有轻度肿胀感,继而出现不规则分布之瘀点,消退后留色素沉着。由于反复发作而遗留显著色素斑。一般情况良好。偶可侵犯唾液腺、泪腺等而出现眼,口腔异常干燥。部分病例淋巴结和肝,脾肿大。有时伴发癌肿、淋巴瘤、骨髓增殖综合征及慢性感染等。实验室检查以血清球蛋白(M球蛋白、即副蛋白)异常高值而白蛋白不减少为特征。贫血、血沉增快。骨髓中浆细胞可轻度增多,一般不超过5%。束臂试验常强阳性。本病尚无较好疗法。可试服中药,治则为活血通络或服维生素E、C与路丁。亦可酌用免疫抑制剂。应经常观察病情,以便及时发现其他变化。

紫癜

紫癜是皮肤、粘膜小血管血液渗入皮肤、粘膜组织间隙的表现,是出血性疾病的常见症状之一,通常由血管壁病变、血小板异常及凝血障碍引起。出血范围的大小和广泛程度视病因和病情而异。<2mm者称瘀点(出血点),>2mm者称瘀斑(紫癜),可高出或不高出皮肤、粘膜表面,压之不褪色。新鲜的紫癜呈鲜红色,继之变暗红色,最终变棕黄色而吸收消散。

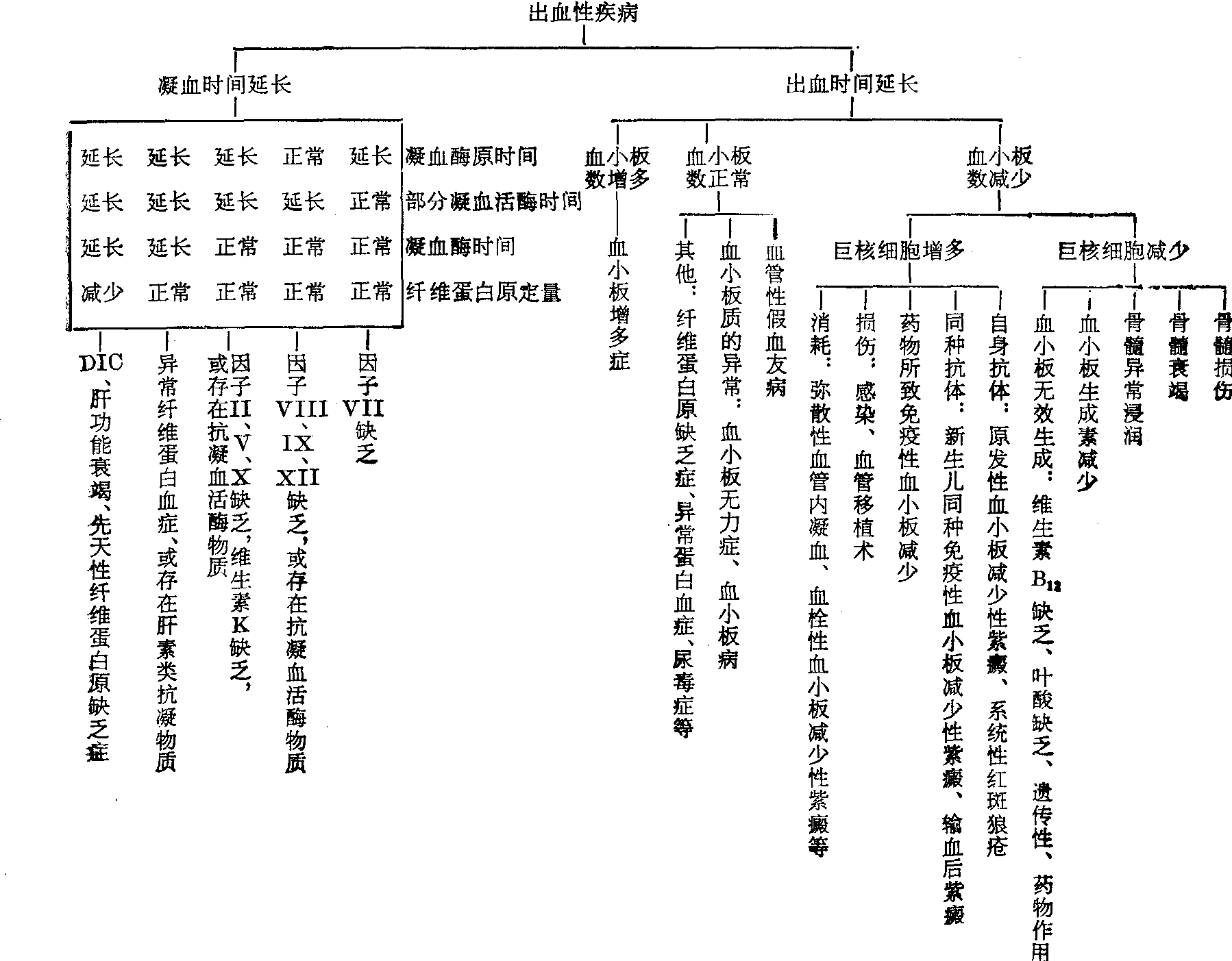

病因 根据止血和凝血机理异常,可将出血性疾病归类为血管异常、血小板异常和凝血障碍三大类(见表1)。但有的疾病可同时有两种或两种以上因素的异常,如血管性假血友病可兼有因子Ⅷ含量减少、血管异常和血小板功能异常等。

诊断步骤 出血性疾病必须结合病史、体征和实验室检查才能明确诊断,其步骤是:

(1) 判断是否有出血倾向: 对出血患者首先要判断是否有出血倾向还是其他原因所致的出血。出血倾向常具有以下特点:

❶自发性广泛性(全身各部)或局限性(皮肤、粘膜、关节、肌肉等)出血。

❷轻度外伤或手术后出血难止,如拔牙后出血超过24小时或3~4天后再发生新鲜出血者;手术或小割伤后超量出血,或手术3天后再发生出血者;轻度挫伤后皮肤青紫>6cm直径者;多个注射部位发生血肿或皮肤青紫者。

❸出血反复发作,且持续时间较长。

❹一般止血措施疗效较差,但在输入新鲜全血、血浆或特殊血液制剂后可有显著疗效。

❺遗传性出血性疾病患者常自幼有易出血史或同一家族中有同样的出血患者。

(2) 确定出血的性质和病因: 对疑有出血倾向的患者,应进一步确定其性质和病因。病史和体征是判断出血性疾病病因的重要资料,有时据此即可作出较为准确的初步诊断。

发病年龄、性别和家族史往往可提示出血性疾病的性质和病因,如自幼即有出血史,应考虑为遗传性出血性疾病,因获得性出血性疾病发病较晚。甲、乙型血友病均为女性传递男性得病,母系家族中男性成员可有类似出血史。而遗传性出血性毛细血管扩张症、原发性血小板病,血管性假血友病和丙型血友病则男女均可罹患,同一家族成员中往往有同样的疾病和出血倾向。

表1 出血性疾病的病因分类

| 血管异常 过敏性紫癜 非过敏性紫癜 单纯性紫癜、机械性紫癜、直立性紫癜、老年性 紫癜、肾上腺皮质功能亢进、遗传性结缔组织疾病(如Ehlers- Danlos综合征、弹性假黄瘤)、坏血病、异常血红蛋白血症合并 紫癜、感染合并紫癜(如流行性脑脊髓膜炎、败血症、感染性心 内膜炎) 自身红细胞敏感 脱氧核糖核酸敏感 遗传性出血性毛细血管扩张症 血小板异常 血小扳数的异常 血小板减少 血小板数的产生减少或缺乏 先天性 如体质性全血细胞减少症(Fanconi综合征)、无 巨核细胞性血小板减少伴先天畸形、血小板生成素缺乏等 获得性 如再生障碍性贫血、骨髓异常浸润、周期性血小板 减少、营养缺乏(维生素B12或叶酸缺乏)、病毒感染(如麻疹、 传染性单核细胞增多症等)、阵发性睡眠性血红蛋白尿 血小板破坏增加 先天性 非免疫性(如胎儿有核红细胞增多症、早产儿、感染和 血管瘤血小板减少综合征) 免疫性(如新生儿同种免疫性血小板减少性紫癜、母 亲患原发性血小板减少性紫癜的新生儿以及药物过敏 等) 获得性 非免疫性(如感染、弥散性血管内凝血、血管移植术、血 栓性血小板减少性紫癜、溶血性尿毒症综合征以及药物 作用等) 免疫性(如原发性血小板减少性紫癜、输血后紫癜、药 物所致免疫性血小板减少等)。 血小板被扣押增加:如脾功能亢进 血小板丧失过多:如大出血、体外循环 血小板增多 原发性 原发性出血性血小板增多症、骨髓增殖综合症 | 获得性 脾切除术后、失血、外伤、肿瘤、慢性粒细胞型白血 病、缺铁性贫血、结缔组织病 血小板质的异常 先天性 血小板无力症 原发性血小板病 贮藏池病,轻型血小板病 胶原无效性血小板病 Hermansky-Pudlak综合征 Bernard-Soulier综合征 Wiskott-Aldrich综合征 May-Hegglin异常 Murphy-Oski-Garclner综合征 获得性 如尿毒症、骨髓增殖综合征、异常蛋白血症、肝病、坏血病、 药物作用(阿司匹林、潘生丁、右旋糖酐、前列腺素E等) 凝血障碍 先天性凝血障碍 特异性凝血因子合成缺乏 先天性纤维蛋白原缺乏症、先天 性凝血酶原缺乏症、先天性因子Ⅴ缺乏症、先天性因子Ⅷ缺 乏症(甲型血友病)、先天性因子Ⅸ缺乏症(乙型血友病)、先天 性因子Ⅹ缺乏症、先天性因子Ⅺ缺乏症(丙型血友病)、先天性 因子Ⅻ缺乏症、先天性因子ⅩⅢ缺乏症 合成的凝血因子有免疫学反应,但无功能活性 先天性凝血 酶原以及因子Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ的功能缺陷 合成功能异常的凝血因子 先天性异常纤维蛋白原血症、先 天性异常凝血酶原血症、先天性因子Ⅸ、Ⅹ异常 获得性凝血障碍 维生素K缺乏症 肝病 淀粉样变性 肾病 Gaucher病 系统性红斑狼疮 循环血中有抗凝物质 弥散性血管内凝血和纤维蛋白溶解症 |

出血的部位和形态观察亦常可获得重要的诊断依据。过敏性紫癜好发于双下肢和臀部,大小不等,常成批出现,呈对称性分布。血小板减少性紫癜常呈点状出血,全身散在性分布。面部、口腔、鼻咽部和上肢皮肤呈簇状的毛细血管扩张,多呈聚合的红斑状、蜘蛛样或血管瘤样改变者,为遗传性出血性毛细血管扩张症的特征。于皮肤毛囊周围出血和牙龈肿胀者为坏血病的表现。反复在固定部位点状出血为血管性假血友病的特征。关节或深部肌肉血肿是血友病的特点。

出血的诱因以及伴发症状等亦常有助于诊断,如病理产科、休克、严重感染和大手术等引起的全身广泛性出血提示为弥散性血管内凝血(DIC),手术中或创伤后即时出血或渗血,持续时间一般不超过48小时,局部压迫等止血方法止血较持久,多提示为血管异常或血小板异常所致出血;但如手术中或创伤后即时出血不多,而手术后或创伤后延期出血,出血严重,持续时间较长,几小时至几天,甚至几周,局部止血措施暂时可能有效,但不持久,则提示凝血障碍所致出血。出血伴有周围血中全血细胞减少者提示再生障碍性贫血。出血伴有贫血、感染、肝脾淋巴结肿大提示骨髓病性贫血。出血伴黄疸、肝脾肿大者须注意肝脏疾病或脾功能亢进症。药物及理化因素接触史、营养不良和偏食习惯,以及肝肾疾病、系统性红斑狼疮、急性或慢性感染等病史均有助于出血性疾病的病因学诊断。

实验室检查对大多数出血性疾病的诊断有决定性意义。一般先用较简单易行的初步筛选试验(见表2),如仍未能确定诊断,可根据需要有针对性地选用某些特殊检查进行诊断(见表3)。

表2 出血性疾病初步筛选试验示意图

表3 出血性疾病的特殊检查

| 出血性疾病 | 特殊检查方法 |

| 遗传性出血性毛细血管扩张症 血管性假血友病 过敏性紫癜 坏血病 血小板无力症 血小板病 因子Ⅶ缺乏 因子Ⅷ、Ⅸ、Ⅺ、Ⅻ缺乏,或 血中有抗凝血活酶物质 因子Ⅱ、Ⅴ、Ⅹ缺乏,维生素K缺乏, 或血中有抗凝血酶原物质 异常纤维蛋白原血症或血中有肝素 类物质 DIC 因子ⅩⅢ缺乏 | 甲皱毛细血管镜检查 阿司匹林耐量试验、毛细血管镜检查、血小板粘附试验 甲皱毛细血管镜检查、毛细血管脆性(束臂)试验 血清维生素C定量测定 血小板凝聚试验、血小板粘附试验、血小板第三因子活性测定 血小板第三因子活性测定、血小板粘附试验、血小板凝聚试验 凝血酶原时间纠正试验、*蝰毒时间、因子活性测定 简易凝血活酶生成纠正试验、凝血活酶生成试验、凝血因子活性测定;如部分凝血 活酶时间延长不能为正常血浆所纠正,即提示血中有抗凝血活酶物质存在 凝血酶原时间纠正试验、蛇毒时间、因子活性测定;如凝血酶原时间延长不能为正 常血浆所纠正,即提示血中有抗凝血酶原物质存在 疑异常纤维蛋白原血症时,可作圆盘电泳、高压电泳、纤维蛋白聚合反应、氨基酸分 析等;如疑为血中有肝素类物质可检查游离肝素时间 血块溶解试验、优球蛋白溶解试验、纤维蛋白降解产物测定(如3P试验) 纤维蛋白凝块+5克分子尿素溶液,如1~24小时凝块溶解,则为因子ⅩⅢ缺乏 |

* 蛇毒时间在Ⅶ因子缺乏时正常,但在X因子缺乏时延长

紫癜

紫癜是以皮肤、粘膜、内脏出血为特征的出血性疾病。因常见皮下瘀点、瘀斑,压之不褪色,故名为紫癜。为儿科较常见的病证之一。本证的形成,虽有不同的病因病机,但总不外乎实证和虚证两大类。实证不离血热,治宜清热解毒,凉血止血为主;虚证又分阴虚火旺与气不摄血两种,治宜滋阴降火或补气摄血为法。临床亦有虚实夹杂者,又当虚实兼顾。具体可分为外感风热、血热妄行、阴虚火旺、气不摄血等证。

风热紫癜: 由于小儿形体柔弱,脏腑娇嫩,气血未充,经脉未盛,卫外不固,一旦感受风热之邪,与气血相搏,灼伤脉络,血渗于脉外,留于肌肤,则出现紫癜。一般起病较急,紫癜发于四肢,颜色较鲜红,大小形态不一,反复发作,可有轻微搔痒,常呈对称性,并可伴有发热,全身不适,关节肿痛,食欲不振,恶心呕吐,腹痛,便血,尿血,舌红苔薄,脉象浮数,指纹深红显露等症。治宜疏风清热,凉血止血。用连翘败毒散加减。如风热夹湿者,纳呆,呕恶,面部微肿,可酌加清热利湿之品,如赤小豆、薏苡仁、木通、车前子、地肤子等。如关节肿痛较甚者,可加防己、牛膝、茜草、炙乳没等。如便血较甚者,可加地榆炭、槐花、蒲黄炭、侧柏炭等。如尿血较甚者,可加鲜生地、鲜茅根、藕节炭、旱莲草等。

血热紫癜: 外感邪热,入于血分或湿热内伏,化火动血,迫血妄行,血不循经,逼于肌表,遂成紫癜。发病多急骤,皮肤瘀点或瘀斑融合成片。血色鲜红或深紫,常伴有壮热,烦渴,鼻衄,齿衄,尿血,便血,小便黄赤,舌质红绛苔黄,脉象滑数,指纹深红或紫黯等症。治宜清热解毒,凉血止血。用犀角地黄汤加味。热毒较甚者可选加银花、连翘、生石膏、知母、黄芩、黄连、黑山栀等药。衄血较甚者,可加鲜茅根、焦山栀、侧柏炭等。

阴虚紫癜: 热病后期或久病阴虚,虚火内扰,血随火动,离经妄行,亦可发为紫癜。症见皮肤紫癜,下肢尤甚,时发时止,伴有低热或潮热,手足心热,头晕,耳鸣,颧红,盗汗,咽干口燥,舌质红绛,少苔而干或呈褐色,脉象细数,指纹淡紫或深红等症。治宜滋阴降火,凉血止血。用茜根散或大补阴丸加味。盗汗多者,可加牡蛎、红枣等。低热不退者,可加银柴胡、青蒿、地骨皮、胡黄连等。口干较甚者,可加天冬、麦冬、鲜茅根、石斛等。

气虚紫癜: 小儿禀赋不足或后天喂养失调,或因慢性疾患导致心脾气虚,气不摄血,则血溢于脉外而成紫癜。其症皮肤紫癜反复发作,颜色淡紫,病程较长,可伴有鼻衄、齿衄,头晕目眩,面色无华,神疲乏力,心悸气短,语音低怯,少动懒言,食欲不振,自汗便溏,舌淡脉弱,指纹淡红等。治宜健脾养心,益气摄血。用归脾汤加减。可选加一、二味止血药,如艾叶炭、藕节炭、阿胶、血余炭等。

以上四证,必须灵活掌握,注意它们之间的先后转化和虚实错杂情况。如开始为热毒内盛,血热妄行,反复出血以后,则可导致阴血亏虚,虚火内生,甚至因出血量多,血去气伤而转为气虚不能摄血。故疾病急性期出血属热属实者为多,慢性期出血属气虚、阴虚者为多。本病出血后,又往往导致不同程度的瘀血内阻,需视具体情况,酌加活血化瘀之品。如延胡索、参三七粉、云南白药、炙乳没等,瘀血较重者,也可加桃仁、红花、丹参之类。

紫癜purpura

为皮肤或黏膜下出血,压之不退色。直径在2mm以下者常称出血点。在5mm以上者常称为瘀斑。紫癜见于各种血液病、维生素C或K缺乏、重症感染、弥漫性血管内凝血等。

紫癜

purpura

紫癜

purpura

紫癜zǐ diàn

purpura

- 白狗子是什么意思

- 白狗肺汤是什么意思

- 白狮丹是什么意思

- 白狼是什么意思

- 白狼是什么意思

- 白狼是什么意思

- 白狼毒是什么意思

- 白狼毒是什么意思

- 白狼毒是什么意思

- 白狼毒是什么意思

- 白狼王歌是什么意思

- 白狼衔衣是什么意思

- 白猫是什么意思

- 白猫黑猫是什么意思

- 白猿是什么意思

- 白猿传是什么意思

- 白猿传是什么意思

- 白猿公是什么意思

- 白猿剑术(猿公)是什么意思

- 白猿学剑是什么意思

- 白猿拖刀势是什么意思

- 白獐(zhāng)是什么意思

- 白獭传是什么意思

- 白獭髓是什么意思

- 白玄是什么意思

- 白玉是什么意思

- 白玉丸是什么意思

- 白玉丸是什么意思

- 白玉丸是什么意思

- 白玉丹是什么意思

- 白玉丹是什么意思

- 白玉佛群是什么意思

- 白玉兰宾馆是什么意思

- 白玉台是什么意思

- 白玉堂是什么意思

- 白玉堂(1)是什么意思

- 白玉堂之死是什么意思

- 白玉夹纸膏是什么意思

- 白玉娘(1)是什么意思

- 白玉娘(2)是什么意思

- 白玉寺是什么意思

- 白玉散是什么意思

- 白玉散是什么意思

- 白玉无瑕是什么意思

- 白玉昆是什么意思

- 白玉楼是什么意思

- 白玉楼成是什么意思

- 白玉比目磬是什么意思

- 白玉汤是什么意思

- 白玉环是什么意思

- 白玉珍是什么意思

- 白玉珍是什么意思

- 白玉琼是什么意思

- 白玉砌寒苔自碧,真珠帘断月无光是什么意思

- 白玉神膏是什么意思

- 白玉神膏是什么意思

- 白玉膏是什么意思

- 白玉膏是什么意思

- 白玉膏是什么意思

- 白玉膏是什么意思