紙紙(纸)Zhǐ

现行较罕见姓氏。今辽宁之沈阳、山西之太原有分布。《郑通志·氏族略》亦收载。其源不一:

❶《姓氏考略》注称: “禹后改为纸氏。”未道其详。禹乃姒姓,故此“纸”当系出姒姓。

❷郑樵注引 《魏书·官氏志》 云: “渴侯氏改为纸氏。”

紙

“纸”的繁体字。

〗。

〗。

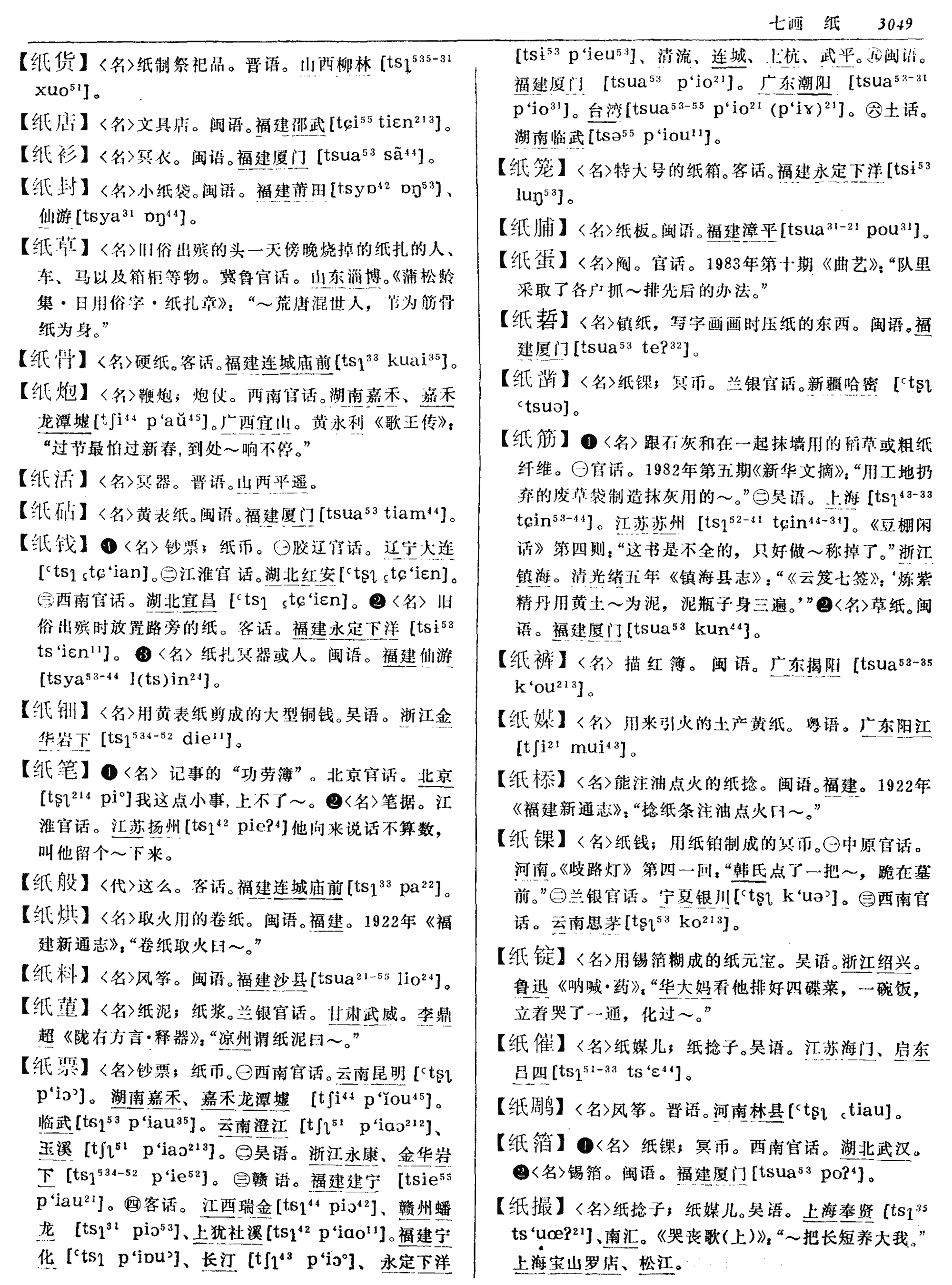

書寫、繪畫、印刷等所用之工具。本指書寫所用之縑帛,西漢時始以麻類纖維造紙,1957年於西安漢武帝時墓穴出土之“灞橋紙”可證。至東漢,蔡倫改革造紙術,始以樹皮、麻頭、破布、魚網等爲原料。晉代,江浙地區始以藤造紙。唐末,竹紙出現。明、清時,草類纖維亦用以造紙。魏晉南北朝時,已發明了施膠技術、表面塗布技術及入潢技術。唐、宋時裝飾技術始得到廣泛運用,至明、清時,手工造紙技術已臻完善。《後漢書·宦者列傳·蔡倫》:“自古書契多編以竹簡,其用縑帛者謂之爲紙。縑貴而簡重,並不便於人。倫乃造意,用樹膚、麻頭及敝布、魚網以爲紙。元興元年奏上之,帝善其能,自是莫不從用焉,故天下咸稱‘蔡侯紙’。”

用於書寫、繪畫、印刷和其他雜用的薄片狀纖維製品。其本義爲表面平滑。《釋名·釋書契》:“紙,砥也,謂平滑如砥石也。”後指在水中打擊棉絮時薦存在竹席上的片狀絲渣。《說文·糸部》:“紙,絮一𥮒也。從系,氏声。”段玉裁注:“𥮒,敝絮,簀也。”又“敝,于水中擊絮也。”由此又轉而指可以書寫繪畫的縑帛。《後漢書·蔡倫傳》:“自古書契多編以竹簡,其用縑帛者,謂之紙。”植物纖維紙發明以後,又别造“帋”字,“紙”與“帋”二字行至宋,“紙”代“帋”成爲植物纖維紙的通稱。

紙

紙製法 “簾入料蕩”見《天工開物》

异體字為 “帋”。主要書寫材料。在紙未發明以前,世人以略經加工之自然材料書寫,貴而重,不便于人。原始人劃壁作紋,古拙粗獷。開創文字後,世行以石作碑,鎸刻頌德之文。殷商刻字于龜甲、獸骨,或鏤鑄于銅器。迨東周,始以縑絹、竹簡、木牘作書,時有“竹帛”之目。“帛”者,縑絹也。後用竹帛指書册、史乘。迄漢,有以原絮製紙者,廉而輕薄,頗便揮灑,誠書寫材料之一大進步矣!絮自繭抽出,屬糸類。起初,揭絮為糊狀,繼鋪成薄片,乾即可書,仍稱為絮,而形態既變。爾後,製造術益進步,其形、質已類似今紙。自發明搗布而成之紙後,别造 “帋”字,從巾,諸氏切。

[紙之起源] 紙之起源有西漢、東漢兩說。持西漢說者不多,而東漢說亦無確據。《後漢書》曰:“自古書契多編以竹簡,其用縑帛者謂之為 ‘紙’。縑貴而簡重,并不便于人。倫(蔡倫)乃造意,用樹膚、麻頭及敝布、魚網以為紙。元興元年 (105) 奏上之,帝 (劉肇) 善其能,自是莫不從用焉。故天下咸稱 ‘蔡侯紙’。”但今人考謂,蔡倫以前已有紙行世,乃經蔡氏改良,而奠今紙之基礎。

[紙之種類] 紙之種類殊多。依製者命名則有: 蔡侯紙、子邑紙、談箋、澄心堂紙、謝公箋、薛濤箋等;依産地命者則有: 宣紙、蜀紙、剡藤紙、廣都紙等,大别為 “南紙”、“北紙”; 依材料命名則有: 竹紙、苔紙、剡藤紙、蠶繭紙、桑皮紙、密香紙、毛邊紙;依用途命名則有:藏經紙、宣紙等; 就加工手段而言,大别為 “生紙”與“熟紙”,名品有: 姑蘇紙、硬黄紙、匱紙、羅紋箋、百韵箋、雨雪箋、五色花箋等。日本加工紙較鮮。→見【生熟紙】

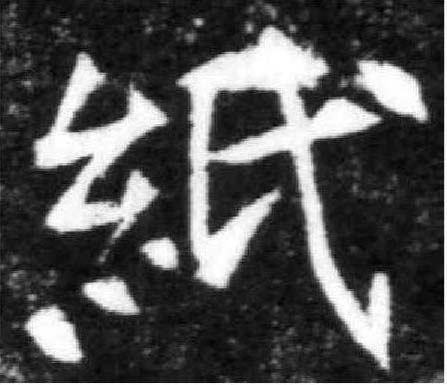

紙( )

)

元欽墓誌,北魏

筆下雲飛,紙上風起。

按: 聲符“氏”加裝飾點。

崔倚墓誌,唐

臨紙悲慟,不復備辝。

陳君妻楊氏墓誌,唐

太尉表邦楨之訟,尚書奮落紙之功。

按: 从糸从巾,氏聲。

《説文》: “紙,絮一苫也。从糸氏聲。”

- 中共天水市委宣传部是什么意思

- 中共天水市委政法委员会是什么意思

- 中共天水市委直属机关工委是什么意思

- 中共天水市委研究室是什么意思

- 中共天水市委纪律检查委员会是什么意思

- 中共天水市委组织部是什么意思

- 中共天水市委统战部是什么意思

- 中共天水市委老干部工作局是什么意思

- 中共天水市第一次代表大会是什么意思

- 中共天水市第七次代表大会是什么意思

- 中共天水市第三次代表大会是什么意思

- 中共天水市第二次代表大会是什么意思

- 中共天水市第五次代表大会是什么意思

- 中共天水市第六次代表大会是什么意思

- 中共天水市第四次代表大会是什么意思

- 中共天津党建史研究是什么意思

- 中共天津地委是什么意思

- 中共天津市人民武装委员会是什么意思

- 中共天津市公安局委员会党校是什么意思

- 中共天津市北辰区委是什么意思

- 中共天津市南开区委员会是什么意思

- 中共天津市大港区委员会是什么意思

- 中共天津市委党校图书馆是什么意思

- 中共天津市河北区委党校是什么意思

- 中共天津市河北区委员会是什么意思

- 中共天津市河北区纪律检查委员会是什么意思

- 中共天津市纪委检查委员会信访处是什么意思

- 中共宁县县委及工委是什么意思

- 中共宁县工作委员会是什么意思

- 中共宁县支部执行委员会是什么意思

- 中共宁夏党史大事记是什么意思

- 中共宁夏历史大事记是什么意思

- 中共宁河县委党校是什么意思

- 中共宁河县委员会是什么意思

- 中共宁河县纪律检查委员会是什么意思

- 中共安徽省委员会是什么意思

- 中共安徽省第一届委员会是什么意思

- 中共安徽省第三届委员会是什么意思

- 中共安徽省第二届委员会是什么意思

- 中共安徽省第五届委员会是什么意思

- 中共安徽省第四届委员会是什么意思

- 中共安阳党史人物是什么意思

- 中共宝坻县委员会是什么意思

- 中共对政协会议的评价是什么意思

- 中共导河特别支部是什么意思

- 中共山东分局旧址是什么意思

- 中共山东省委秘书处旧址是什么意思

- 中共山西省长治县历史大事记述是什么意思

- 中共川陕省委是什么意思

- 中共左江地委是什么意思

- 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会是什么意思

- 中共平东工作委员会是什么意思

- 中共平东工委是什么意思

- 中共平凉市委是什么意思

- 中共平凉特别支部是什么意思

- 中共平江县委旧址是什么意思

- 中共平泾工委是什么意思

- 中共平津战役总前委是什么意思

- 中共平顺历史大事记述是什么意思

- 中共广州党史大事记是什么意思