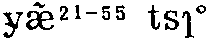

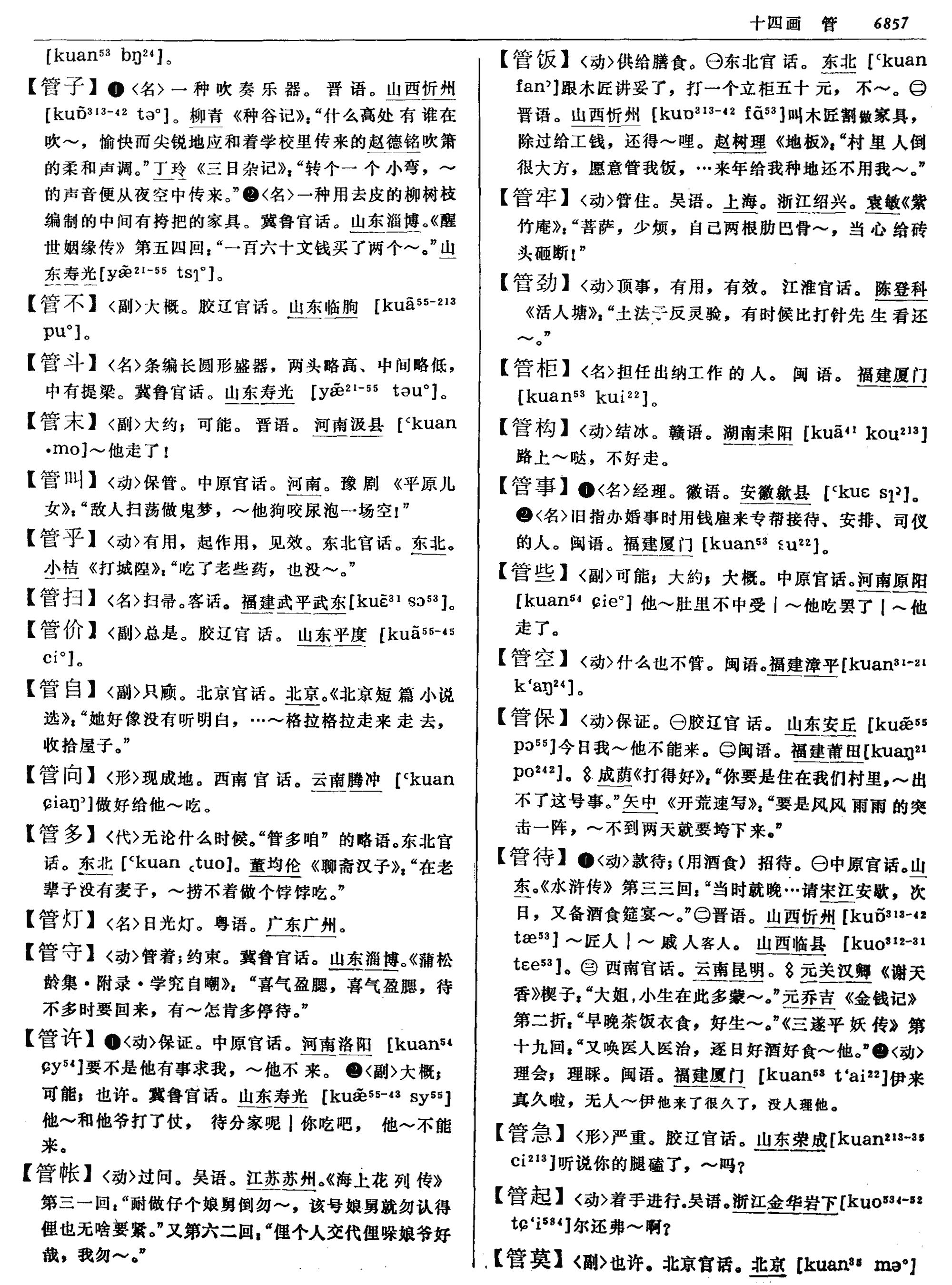

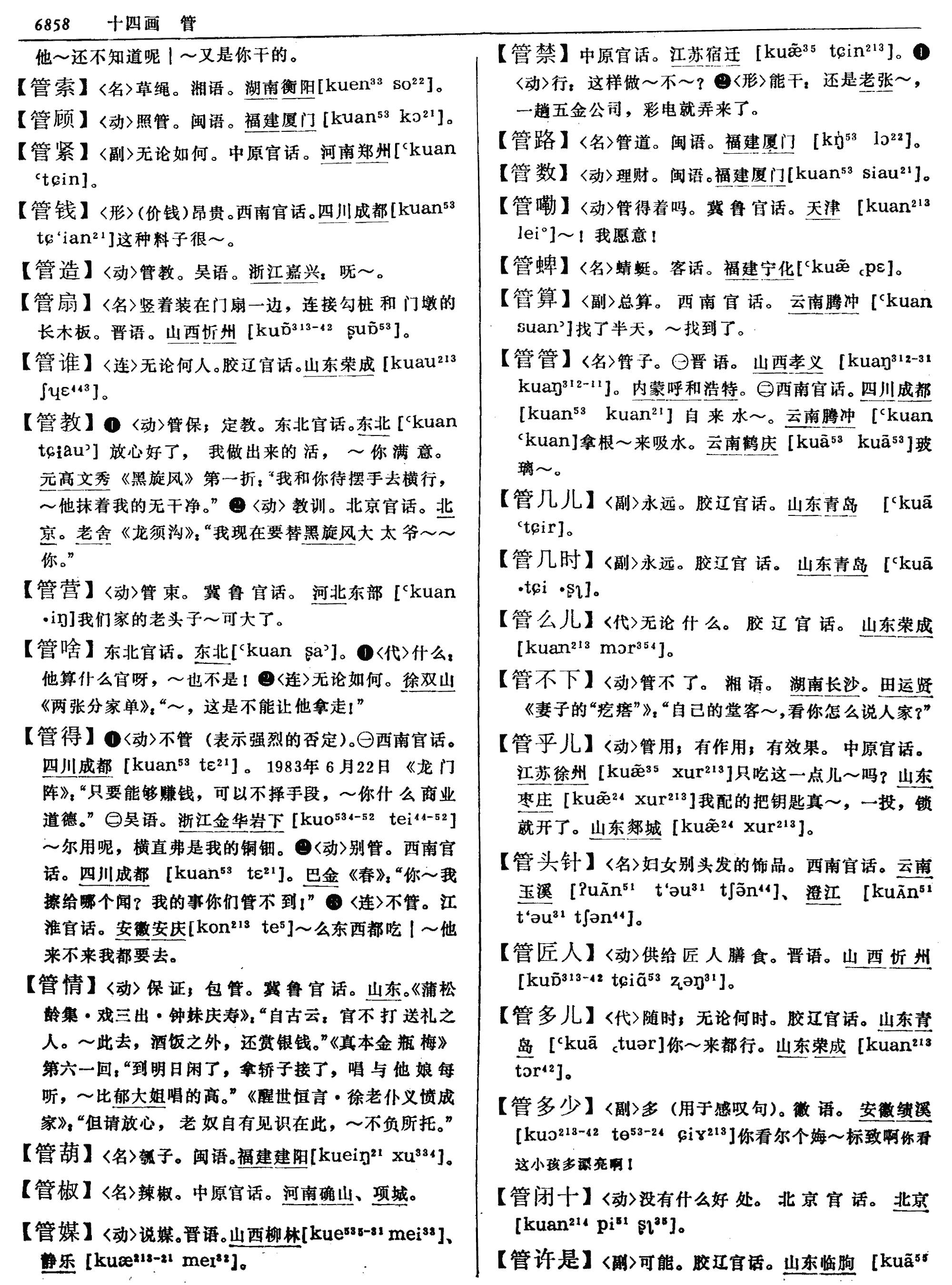

管子

书名。管仲,春秋时齐国颖上人,名夷吾,字仲,谥敬,故亦称敬仲。汉斑固《汉书·艺文志》著录《管子》八十六篇,今存七十六篇。此书不是管仲所作,而是出于战国至秦汉时多人之手。其中保存着有管仲治齐的若干文献资料和传说故事。

管子

《管子》乃汉朝刘向序录,原本共有八十六篇,迭经变乱,亡失了十一篇,所以今本只存有七十五篇而已。

传说“管子”一书,“经言”部分是管仲亲撰,“外言”以下俱为其门生所纂。但细察其内容,可以知道并不是一人所为,更不是一时所成。因为书里所包括的有墨子的兼爱说,杨朱的利己说,其中还交杂着许多各家流派的名言。并且还涉及政治、经济、道德以及法律等各方面。但我们可以由它体会到,管子与韩非子等都是法学大家。综观此书,虽然错误漏落的地方很多,但仍不失为一部值得一读,再读,三读的好书。

管子

管仲,名夷吾,字仲,谥敬,故又称管敬仲。生年不详,卒于周襄王七年(前645年)。颍上(今安徽颍县)人。官至齐相。早年贫困,后经鲍叔牙多次举荐,于周庄王十二年(前685年)相齐桓公。任齐相四十年,完成齐国各方面的封建改革,又以“尊王攘夷”为号召,使齐桓公“九合诸侯,一匡天下”,成为春秋时第一位霸主。

今存《管子》七十六篇,分为八类: 《经言》九篇,《外言》八篇,《内言》七篇,《短语》十七篇,《区言》五篇,《杂篇》十篇,《管子解》四篇,《管子轻重》十六篇。学术界一般认为,《牧民》、《形势》、《权修》、《乘马》等篇是管仲思想的记录,保存了管子遗说。《大匡》、《中匡》、《小匡》等篇是关于管仲遗事的记录。

《管子》全书内容分述如下:

《牧民》:注意天时,重农贮粮;禁止君主挥霍无度;禁止奢靡;敬鬼神;敬法祖;敬亲友。不这样做国家就会灭亡。礼、义、廉、耻称为四维,缺一,国不稳;缺二存国危;缺三国颠覆;缺四国灭亡。顺应民心、使人们安居乐业是治国根本法则,靠刑罚、杀戮不能平民心。要把权力交给有道德的人。顺民心,尽民之所长,度量民力,不强迫、不欺骗,赏、罚分明、信实。按不同的层次要求,采用不同的方法来治理,如乡、国、天下等。君主应开诚布公、不擅改法度、不掩蔽过错。量才用人,通晓天时的,用做官长,无私心者,用做官吏,能理财、用人之人,才能为君主。

《形势》讲到,只有认真行德的君主,才能获得治国之功效。要想让人们拥护自己,一定要时时、处处行德。失“道”者民不投,得“道”者民不离,顺应天道,国保持强盛,顺乎民心,能安危存亡。万事之本,内容不同但同归一理。顺天道行,就会得到天的帮助,反“道”而行,天就违背他。

《权修》讲述开辟土地、珍惜民力、重农轻商、治理国家和选拔人才的重要性。作者认为,土地的物产受时令所限,人们的劳动受体力所限,而君主的欲望却毫无止境。人民与君主的怨恨就是由此而产生的,即所谓:“地之生才有时,民之用力有倦,而人君之欲无穷。以有时与有倦,养无穷之君,而度量不生于其间,则上下相疾也”。关于培养人的重要性,作者认为:“一年之计,莫如树谷;十年之计,莫如树木;终身之计,莫如树人。一树一获者,谷也,一树十获者,木也;一树百获者,人也。”

《立正》讲,治理国家有“三本”:品德与地位是否相符;功劳与俸禄是否合理;能力与官职是否相称。安定国家有“四固”:口是心非之人,不受其权;不荐贤的人,不能受予尊位;刑而避亲之人,不能统帅军队。不重生产、巧立名目课取赋税之人,不能做都邑之官。富国必须做五件事情:山林防火;修通沟渠;发展农业、种植桑麻;发展家庭蔬菜、瓜果种植;反对工匠刻木镂金、反对女子修饰打扮。该篇还论述了各级官吏的职责、官吏的等级及生活标准,总结九种错误议论可能导致的恶果,称为“九败”。

《乘马》篇论述立都位置选择、“无为而治”成大业、管理土地、爵位安排、市场管理、士、农、工、商之关系等内容。后者篇幅较长,其中有土地分封、民力分配、劳役制度等,并强调,非真商人不得经商,非真工匠不得做工,非真正的农民不得务农,非名符其实之士人不许在朝中为官。《七法》讲到,规律、形象、规范、教化、决塞、心术、计数,分别是立法、量才用人、治理人民、移风易俗、驱使和调遣人民、发布命令、办好实事不可缺少的重要条件。英明的君主,令贵于宝、社稷重于亲戚、爱法高于爱人、威信重于爵禄。还论述了为兵之数和选阵问题。

《版法》论述君主的正心问题,不因情绪而赏罚,严于律己,法律公正,不违天时,这是治国之大法。《幼官》主要讲两个内容,一是月令与方物,论述不同的时节中,君主的衣、食、修养、所用之旗帜、兵器、刑物。二是政论与兵法,主讲治国、用兵之道,包括军事、政治两方面。《幼官图》以前篇同。《五辅》论德之“六兴”、义之“七体”、礼之“八经”、法之“五务”、权之“三度”。从人的思想、社会和实际利益出发,给人们以实惠,惩恶扬善,治理好社会。《宙合》篇内容有:以五音比君道,以五味比臣道,各守其道,重在协调。以准、绳之类的物体比喻国家法度,掌握法度,备以国需。看人看事应从大处着眼,“苟大意得,不以小缺为伤”。

《枢言》内容也较多。论述有君主之尊卑、轻重在于举贤、置官、务地。王主积于民,霸主积于兵,衰主积于贵人,亡主积于美色。列先王之德,戒后世之主。先王在荣辱,荣辱在个人所为。天下没有无原无故之爱憎,为善者有福,不善者有祸。而祸福在为。明赏不费,明刑不暴。《八观》是从八个方面对一国进行研究:一、城墙建筑;二、农业生产;三、副业、林业生产;四、生活水准;五、服兵役人数、财政开支;六、民俗与文化教育及思想归属;七、了解百官之所好;八、了解君主立法出令。从这八个方面进行观察和研究,就可以了解这个国家的虚实。

《法禁》阐述立法以行禁的重要性和实例,共十八禁。《重令》主要讲法令的重要性,阐述治国依靠法令的“重令”观念。《法法》强调:“不法法则事毋常,法不法则令不行”。后法为“法度”,前法为手段。表示用法的手段而行法,实际指强制行法。作者强调,只有用禁律约束君主自身,则命令才能够行于民众之中。

《兵法》主论治兵用兵之法,如怎样做到打起仗来而保证国家不贫;做好战前准备的重要性。并认为“三官”无误,“五教”不乱,“九章”著明是处于不败之地的基本保证。文中具体讲述了“三官”、“五教”和“九章”之内容,还介绍了战略战术问题。

《大匡》、《中匡》、《小匡》之内容主要叙述管仲辅相桓公的历史,记述了许多管仲处理国事之方法与谈话,表现出管仲治国处事之才能。《霸形》篇实际讲述的是管仲对桓公陈述霸王之业的言论。在该篇中,管仲给桓公讲述了许多成其霸王之道,如轻征赋税、宽缓刑政、劳役适度、制定对诸侯国之间的政策等。《霸言》篇实际论述的是王霸之业的规模及形势。认为,霸业、王业的形势,是因为德义、智谋、兵战、地形动作都处于优势的结果。

《问》主讲社会调查。全篇提出了诸如“资源”、“国家制度的执行情况”、“农业”、“手工业”等六十多项调查内容,是一部古代社会调查的提纲。《戒》记述管仲对桓公的劝戒,对他的一言一行谈出自己的看法约束桓公的行动。《地图》论述军用地图在行军作战中的重要作用。《参患》篇首论“处于强、弱之间为无患”,然后论述军事的重要性、用兵计划等内容。《制分》为控制天下之纲领。《君臣》有上下两篇,主要讲述君道和臣道及其相互之关系,用以分清各自之职责。《小称》告诫人们应勇于承认错误和改正错误,并劝诫桓公远离易牙、竖刁、堂巫、公子开方等人,认为他们是无情无义之人,对国对君有害无益。《四称》阐述有道之君、无道之君、有道之臣、无道之臣四者的具体表现形式。《侈靡》篇则主张多生产、高消费,认为这样可改善人们的生活水平,安定民心。《心术》上下两篇,着重论述心的功能和活动原则,也探讨了君主的治之法。“心”即思想,“心术”实际就是“政策”和“策略”问题。《白心》篇主张修身养性,扫除欲念。认为“道”是一切运动的“外力”。

《水地》篇提出了“水”为万物本原的思想,然后从多方面论证这一点。如水无处不在;水为地的“血气”;人因水而生长发育。胚胎由水而形成;人的精神面貌、社会道德风俗也由水而决定,即所谓“水秀人美”、“山恶人凶”。《四时》篇论述政治与四时的关系问题,认为君主政令因遵守四时之特点,并与之相应,合于四时则福,否则为祸。《五行》篇与《四时》篇文意相通。

《势》论军事上的规律性。《正》篇提出用刑、政、法、德,道规正国人。“正”即纠正、修正之意。《九变》讲九种思慕之事。《任法》、《明法》、《版法解》、《明法解》继续对“法”治理论进行阐述。《治国》论发展农业对治国的重要作用。《内业》篇提出“气”的理论。用“气”来解释生命和意识的起源,以及人的精神活动。认为人体的强弱、人的精神、智慧等都是由“气”或“道”构成的。文中着重论述了精气的修养方法和精气的作用及治心的原则。《七臣七主》分别列举七种类型的君、臣,分述他们的功过是非。另有法制、经济、阴阳等问题。《禁藏》论述君主的自我克制问题。《入国》记述“九惠之教”的内容。《九守》讲述君主应遵守的九种准则。

《度地》论述治地、治水问题。《地员》讲述种植业的“因地治宜”。《弟子职》举出了弟子承师的规则与纪律。《臣乘马》、《乘马数》论述理财之道和经济和算问题。《事语》、《国蓄》、《地数》、《国准》等篇论述国家储蓄的重要性和途径。《海王》讲就地取材问题,依山取铁,靠海出盐。《山国轨》兼论统计和理财之术。《山权数》论述怎样通过权术来利用天时、地才及人才。“山”财之意。《地数》论述山、水、陆自然资源之分布及控制、管理方法。《揆度》论述轻重之术及筹划国家大事问题。《轻重》篇共十九篇,仅存十六篇,是古代关于调节商品、货币流通和控制物价之理论。该篇对商品的流通过程作了理论概括。主张通过号令控制货币、农产品以调节物价。打击大商人增加财政收入。

综上所述可知,《管子》所阐述的主要有政治思想、军事思想,法制思想和哲学思想。哲学思想主要集中于《水地》、《心术》上下,《白心》、《内业》、《宙合》、《四时》、《五行》等篇中。论点主要有以下几点:水为万物之本原思想;吸收“道”的概念,明确指出“道”即“精气”的论点。他认为,天上之星辰,地上之五谷,不可见之鬼神,圣人之智慧,均是由“精气”构成的。“虚而无形谓之道,化育成物谓之德”。又反对《老子》否定知识、排斥与外物接触而只讲求内心直观的观点,主张“名”与“实”相符合。强调遵循“静因之道”进行认识活动。要想用“因”的方法认识客观事物,就必须加强认识主体修养。而“心”在人身中处于主宰地位。所以修养主体主要就是对“心”的修养。修养心灵,必须达到“虚”、“静”、“一”的程度。

现学术界认为,《管子》非管仲亲著,亦非一人一时之作,而是战国时管仲学派的著作总汇,也有管仲遗说和管仲言行的记述。另有人认为是齐国稷下学者著作总集,包含战国时各家各派的著作。

该书版本及注解本都是唐代以后的,以清本和民国时期本为最多。其有《二十二子》本;《诸子集成》本;广西人民出版社一九八七年出版的《管子注释》上下册为最近版本。该书由赵守正撰。有原文,有注释、有今译。卷前有撰写说明和一九八一年千家驹所做之序。

管子

卷第二

七法第六

言是而不能立,言非而不能废,有功而不能赏,有罪而不能诛若是而能治民者,未之有也。是必立,非必废,有功必赏,有罪必诛,若是安治矣,未也。是何也,曰形势器械未具犹之不治也。形势器械具,四者备治矣。不能治其民,而能疆其兵者,未之有也。能治其民矣,而不明于为兵之数,犹之不可。不能疆其兵,而能必胜敌国者,未之有也能疆其兵,而不明于胜敌国之理,犹之不胜也。兵不必胜敌国,而能正天下者,未之有也。兵必胜敌国矣,而不明正天下之分,犹之不可。故曰: 治民有器,为兵有数,胜敌国有理,正天下有分。则、象、法、化、决、塞、心术、计数。根天地之气,寒暑之和,水土之性,人民鸟兽草木之生,物虽不甚多,皆均有焉,而未尝变也,谓之则。义也、名也、时也、似也、类也、比也、状也,谓之象。尺寸也、绳墨也、规矩也、衡石也、斗斛也、角量也,谓之法。渐也、顺也、靡也、久也、服也、习也,谓之化。子夺也、险易也、利害也、难易也、开闭也、杀生也,谓之决塞。实也、诚也、厚也、施也、度也、恕也,谓之心术。刚柔也、轻重也、大小也、实虚也、远近也、多少也,谓之计数。不明于则而欲出号令,犹立朝夕于运均之上,檐竿而欲定其末。不明于象,而欲论材审用,犹绝长以为短,续短以为长。不明于法,而欲治民一众,犹左书而右息之。不明于化,而欲变俗易教,犹朝揉轮而夕欲乘车。不明于决塞,而欲驱众移民,犹使水逆流。不明于心术,而欲行令于人,犹倍招而必拘之。不明于计数,而欲举大事,犹无舟楫而欲经于水险也。故曰,错仪书制,不知则不可。论村审用,不知象不可。和民一众,不知法不可。变俗易教,不知化不可。驱众移民,不知决塞不可。布令必行,不知心术不可。举事必成,不知计数不可。

为兵之数,存乎聚财,而财无敌。存乎论工,而工无敌。存乎制器,而器无敌。存乎选士,而士无故。存乎政教,而政教无敌。存乎服习,而服习无敝。存乎遍知天下,而遍知天下无敌。存乎明于机数,而明於机数无故。故兵未出境,而无敌者: 是以欲正天下,财不盖天下,不能正天下。财盖天下,而工不盖天下,不能正天下。工盖天下,而器不盖天下,不能正天下。器盖天下,而士不盖天下,不能正天下。士盖天下,而教不盖天下,不能正天下。教盖天下,而习不盖天下,不能正天下。习盖天下,而不遍知天下,不能正天下。遍知天下,而不明于机数,不能正天下。故明于机数者,用兵之势也。大者时也,小者计也。王道非发也,而天下莫敢窥者,王者之正也。衡库者,天子之礼也。是故器成卒选,则士知胜矣。遍知天下,审御机数,则独行而无敌矣。所爱之国,而独利之,所恶之国,而独害之。则令行禁止,是以圣王贵之。胜一而服百则天下畏之矣,立少而观多金则天下怀之矣,罚有罪赏有功则天下徒之矣。故聚天下之精财,论百工之锐器,春秋角试以练,精锐为右。成器不课不用,不试不藏。收天下之豪杰,有天下之骏雄。故举之如飞鸟,动之如雷电,发之如风雨,莫当其前,莫害其后,独出独入,莫敢禁圉。成功立事。必顺于礼义。故不礼不胜天下,不义不胜人。故贤知之君,必立于胜地。故正天下而莫之敢御也。

若夫曲制时举,不失天时,毋圹地利,其数多少,其要必出于计数。故凡攻伐之为道也,计必先定于内,然后兵出乎境。计未定于内而兵出乎境,是则战之自胜,攻之自毁也。是故张军而不能战,围邑而不能攻,得地而不能实,三者见一焉,则可破毁也。故不明于敌人之政,不能加也。不明于敌人之情,不可约也。不明于敌人之将,不先军也。不明于敌人之士,不先陈也。是故以众击寡,以治击乱,以富击贫,以能击不能,以教卒练士击驱众白徒。故十战十胜,百战百胜。故事无备,兵无主,则不早知。野不辟,地无吏,则无蓄积。官无常,下怨上,而器械不功。朝无政,则赏罚不明。赏罚不明,则民幸生。故早知敌人如独行,有蓄积则久而不匮,器械功则伐而不费,赏罚明则人不幸,人不幸则勇士劝之。故兵也者,审于地图,谋十官。日量蓄积,齐勇士,遍知天下,审御机数,兵主之事也。故有风雨之行,故能不远道里矣。有飞鸟之举,故能不险山河矣。有雷电之战,故能独行而无敌矣。有水旱之功,故能攻国救邑。有金城之守,故能定宗庙,育男女矣。有一体之治,故能出号令,明宪法矣。风雨之行者,速也。飞鸟之举者,轻也。雷电之战者,士不齐也。水旱之功者,野不收耕不获也。金城之守者,用货财,设耳目也。一体之治者,去奇说,禁雕俗也。不远道里,故能威绝域之民。不险山河,故能服恃固之国。独行无敌,故令行而禁止。故功国救邑,不恃权与之国,故所指必听。定宗庙,育男女,天下莫之能伤,然后可以有国。制仪法,出号令,莫不响应,然后可以治民一众矣。

卷第六

兵法第十七

明一者皇,察道者帝,通德者王,谋得兵胜者霸。故夫兵,虽非倘道至德也,然而所以辅王成霸。今代之用兵者不然,不知兵权者也。故举兵之日而境内贫,战不必胜,胜则多死,得地而国败。此四者,用兵之祸者也。四祸其国而无不危矣。大度之书曰,举兵之日而境内不贫,战而必胜,胜而不死,得地而国不败。为此四者若何。举兵之日而境内不贫者,计数得也。战而必胜者,法度审也。胜而不死者,教器备利,而敌不敢校也。得地而国不败者,因其民也。因其民,则号制有发也。教器备利,则有制也。法度审,则有守也。计数得,则有明也。治众有数,胜敌有理。察数而知理,审器而识胜,明理而胜敌。定宗庙,遂男女,官四分,则可以定威德,制法仪,出号令,然后可以一众治民。兵无主,则不蚤知敌。野无吏,则无蓄积。官无常,则下怨上。器械不巧,则朝无定。赏罚不明,则民轻其产。故曰:早知敌,则独行,有蓄稷,则久而不匮。器械巧,则伐而不费,赏罚明,则勇士劝也。三官不缪,五教不乱,九章著明,则危危而无害,穷穷而无难。故能致远以数,纵疆以制。三官,一日鼓,鼓所以任也,所以起也,所以进也。二日金,金所以坐也,所以退也,所以免也。三日旗,旗所以立兵也,所以利兵也,所以偃兵也。此之谓三官。有三令,而兵法治也。五教,一日,教其目以形色之旗。二日,教其身以号令之数。三日,教其足以进退之度。四日,教其手以长短之利。五日,教其心以赏罚之诚。五教各习,而士负以勇矣。九章,一日,举日章则书行。二日,举月章则夜行。三日,举龙章则行水。四日,举虎章则行林。五日,举鸟章则行陂。六日,举蛇章则行泽。七日,举鹊章则行陆。八日,举狼章则行山。九日,举韫章则战食而驾。九章既定,而动静不过,三官五教九章,始乎无端,卒乎无穷。始乎无端者,道也。卒乎无穷者,德也。道不可量,德不可数也,故不可量则从疆不能图,不可数则为诈不敢响。两者备施,则动静有功,径乎不知,发乎不意,径乎不知,故莫之能御也。故莫之能应也。故钱胜而无害。因便而教,准利而行,教无常,行无常。两者备施,动乃有功。器成教施,追逐遁若飘风,击刺若雷电,绝地不守。恃固不拔,中处而无敌,令行而不留。器成教施,散之无方,聚之不可计,教器备利,进退若雷电,而无所疑匮。一气专定,则备通而不疑。厉士利械,则涉难而不匮。进无所疑,退无所匮。敌乃为用。凌山坑,不待钩梯。历水谷,不须舟楫。径於绝地,攻于恃固,独出独入而莫之能止。实不独入,故莫之能止。实不独见,故莫之能敛。无名之至书。书而不意,故不能疑神。畜之以道,则民和。养之以德,则民合。和合故能诺,谐故能辑,谐辑以悉,莫之能伤。定一至,行二要,纵三权,施四教,发五机,设六行,论七数,守八应,审九器,章十号。故能全胜大胜。无守也,故能守胜。数战则士罢,数胜则君骄。夫以骄君使罢民,则国安得无危,故至善不战。其次一之,破大胜疆,一之至也。乱之不以变,乘之不以诡,胜之不以诈。一之实也。近则用实,远则施号。力不可量,疆不可度,气不可极,德不可测,一之原也。众若时雨,寡若飘风,一之终也。利适,器之至也。用敌,教之尽也。不能致器者,不能利适。不能尽教者,不能用敌。不能用敌者穷,不能致器者困。远用兵则可以必胜。出入异涂,则伤其敌。深入危之,则士自修。士自修则同心同力,善者之为兵也。使敌若抚虚。若搏景,无设无形焉,无不可以成也。无形无为焉,无不可以化也。此之谓道矣。若亡而存,若后而先,威不足以命之。

卷第十

地图第二十七

凡兵主者,必先审知地图。辕辕之险,滥车之水,名山通谷经川陵陆雪阜之所在,苴草林木蒲苇之所茂,道里之远近,城郭之大小,名邑废邑困殖之地,必尽知之。地形之出入相错者,尽藏之。然后可以行军袭邑,举错知先后,不失地利,此地图之常也。人之众寡,士之精粗,器之功苦,尽知之,此乃知形者也。知形不如知能,知能不如知意,故主兵必参具者也。主明相知将能之谓参具。故将出令发士,期有日数矣,宿定所征伐之国。使群臣大吏父兄便辟左右不能议成败,人主之任也。论功劳,行赏罚,不敢蔽贤有私。行用货财,供给军之求索,使百吏肃静,不敢解怠行邪。以待君之令,相室之任也。缮器械,选练士,为教服,连什伍。遍知天下,审御机数,此兵主之事也。

参患第二十八

凡人主者,猛毅则伐,懦弱则杀,猛毅者何也,轻诛杀人之谓猛毅。懦弱者何也,重诛杀人之谓懦弱。此皆有失彼此。凡轻诛者杀不辜,而重诛者失有辜,故上杀不辜,则道正者不安。上失有辜,则行邪者不变。道正者不安,则才能之人去亡。行邪者不变,则群臣朋当。才能之人去亡,则必有外难。群臣朋当,则必有内乱,故曰猛毅者伐,懦弱者杀也。君之所以卑尊,国之所以安危者,莫要于兵。故诛暴国必以兵,禁辟民必以刑。然则兵者外以诛暴,内以禁邪,故兵者尊主安国之经也。不可废也。若天世主则不然。外不以兵,而欲诛暴,则地必亏矣。内不以刑而欲禁邪则国必乱矣,故凡用兵之计,三惊当一至,三至当一军,三军当一战。故一期之师,十年之蓄积殚。一战之费,累代之功尽。今交刃接兵而后利之,则战之自胜者也。攻城围邑,主人易子而食之,析骸而餐之,则功之自拔者也。是以圣人小征而大匡,不失天时,不空地利,用日维梦,其数不出于计。故计必先定而兵出于竟。计未定而兵出于竟,则战之自败,功之自毁者也。得众而不得其心,则与独行者同实。兵不完利,与无操者同实。甲不坚密,与伐者同实。弩不可以及远,与短兵同实。射而不能中,与无矢者同实。中而不能入,与无镞者同实。将徒人,与伐者同实。短兵待远矢,与坐而待死者同实。故凡兵有大论,必先论其器、论其士、论其将、论其主。故曰,器临恶不利者,以其士子人也。士不可用者,以其将予人也。将不知兵者,以其主子人也。主不积务于兵者,以其国子人也。故一器成,往夫具,而天下无战心。二器成,惊夫具,而天下无守城。三器成,游夫具,而天下无聚众。所谓无战心者,知战必不胜,故曰无战心。所谓无守城者,知城必拔,故曰无守城。所谓无聚众者,知众必散,故曰无聚众。

制分第二十九

凡兵之所以先争,圣人贤士不为爱尊爵,道术知能不为爱官职,巧伎勇力不为爱重禄,聪耳明目不为爱金财。故伯夷叔齐非于死之日而后有名也,其前行多修矣。武王非于甲子之朝而后胜也,其前政多善矣。故小征,千里遍知之。筑堵之墙,十人之聚,日五间之。大征,遍知天下。日一间之,散金财用聪明也。故善用兵者,无沟垒而有耳目。兵不呼敌,不苟聚,不行,不强进。呼儆则敌人戒,苟聚则众不用,行则群卒困,强进则锐士挫。故凡用兵者,攻坚则韧,乘瑕则神。攻坚则瑕者坚,乘瑕则坚者瑕。故坚其坚者,瑕其瑕者。屠牛坦朝解九牛,而刀可以莫铁,则刃游间也。故天道不行,屈不足徒人事荒乱,以十破百。器备不行,以半击倍。故军争者不行于完城池,有道者不行于无君,故莫知其将至也。至而不可图。莫知其将去也。去而不可止,敌人虽众,不能止待。治者所道富也,治而未必富也,必知富之事,然后能富。富者所道强也,而富未必强也,必知强知数,然后能强。强者所道胜也,而强未必胜也,必知胜之理,然后能胜。胜者所道制也,而胜未必制也,必知制之分,然后能制。是故治国有器,富国有事,强国有数,胜国有理,制天下有分。

卷第十五

九变第四十四

凡民之所以守战至久而不德其上者,有数以至焉。曰: 大者亲戚坟墓之所在也。田宅富厚足居也。不然,则州县乡当与宗族足怀乐也。不然,则上之教训习俗。慈爱之于民也厚,无所往而得之。不然,则山林泽谷之利足生也。不然,则地形险阻,易守而难攻也。不然,则罚严而可畏也。不然,则赏明而足劝也。不然,则有深怨于敌人也。不然,则有厚功于上也。此民之所以守战至久而不德其上者也。今恃不信之人,而求以智,用不守之民,而欲以固,将不战之卒,而幸以胜,此兵之三闇也。

卷第十六

小问第五十一

桓公问管子曰: 治而不乱,明而不蔽,若何。管子对曰: 明分任职,则治而不乱,明而不蔽矣。公曰:请问富国奈何?管子对曰: 力地而动于时,则国必富矣。公又问曰:吾欲行广仁大义。以利天下。奚为而可?管子对曰:诛暴禁非,存亡继绝,而赦无罪,则仁广而义大矣。公曰: 吾闻之也,夫诛暴禁非,而赦无罪者,必有战胜之器,攻取之数,而后能诛暴禁非,而赦无罪。公曰:请问战胜之器?管子对曰: 选天下之豪杰,致天下之精材,来天下之良工,则有战胜之器矣。公曰: 攻取之数何如?管子对曰: 毁共备,散其积,夺之食,则无固城矣。公曰: 然则取之若何?管子对曰:假而礼之,厚而勿欺,则天下之士至矣。公曰: 致天下之精材若何?管子对曰: 五而六之,九而十之,不可为数。公曰: 来工若何?管子对曰: 三倍,不远千里。桓公曰: 吾已知战胜之器,攻取之数矣。请问行军袭邑。举错而知先后,不失地利若何?管子对曰: 用貨察图。公曰: 野战心胜若何?管子对曰: 以奇。公曰: 吾欲遍知天下若何?管子对曰: 小以吾不识,则天下不足识也。公曰: 守战远见。有患。夫民不必久,则不可兴出乎守战之难。不必信,则不可恃而外知。夫恃不久之民而求以守战,恃不信之人而求以外知,此兵之三 也。使民必久必信若何?管子对曰: 明三本。公曰:何谓三本?管子对曰:三本者。一曰固、二曰尊、三曰质。公曰: 何谓也?管子对曰: 故国父母坟墓之所在,固也。田宅爵禄,尊也。妻子,质也。三者备,然后大其威,厉其意,则民必久而不我欺也。桓公问治民于管子。管子对曰: 凡牧民者,必知其疾,而忧之以德,勿惧以罪,勿止以力。慎此四者,足以治民也。桓公曰: 寡人睹其善也。何为其寡也?管仲对曰: 夫寡非有国者之患也。昔者天子中立,地方千里,四言者该焉,何为其寡也。夫牧民不知其疾则民疾,不忧以德则民多怨,惧之以罪则民多诈,止之以力则往者不反,来者距。故圣王之牧民也,不在其多也。桓公曰: 善。勿已。如是又何以行之?管子对曰: 质信极忠,严以有礼,慎此四者,所以行之也。桓公曰:请问其说。管仲对曰: 信也者,民信之,忠也者,民怀之严也者,民畏之。礼也者,民美之。语曰: 泽命不渝,信也。非其所欲,勿施于人,仁也。坚中外正,严也。质信以让,礼也。桓公曰:善哉。牧民何先?管子对曰: 有时先事,有时先政,有时先德,有时先恕。飘风暴雨不为人害,涸旱不为民患,百川道。年谷熟,百货贱,禽兽与人聚食民食,民不疾疫,当此时也,民富且骄,牧民者厚收善岁以充仓廪,禁数泽,此谓先之以事。随之以刑,敬之以礼乐以振其淫,此谓先之以政,飘风暴雨为民害,涸旱为民患年谷不熟,岁饥量货贫,民疾疫,当此时也,民贫且罢,牧民者发仓廪山林数泽以共其财,后之以事,先之以恕,以振其罢,此谓先之以德。其收之也,不夺民财,其施之也。不失有德,富上而足下,此圣王之至事也。桓公曰:善。

卷第十七

禁藏第五十三

禁藏於胸肋之内,而祸避于万里之外,能以此制彼者,唯能以已知人者也。夫冬日之不滥,非爱冰也。夏日之不炀,非爱火也,为不适于身便于体也。夫明王不美宫室,非喜小也,不听钟鼓,非恶乐也,为其伤于本事而妨于教也。故先慎于已而后彼,官亦慎内而后外,民亦务本而去末,居民於其所乐,事之于其所利,赏之于其所善,罚之于其所恶,信之于其所余财,功之于其所无诛。于下无诛者,必诛者也。有诛者,不必诛者也。以有刑至无刑者,其法易而民全。以无刑至有刑者,其刑烦而奸多。夫先易者后难,先难而后易。万物尽然。明王知其然,故必诛而不赦,必赏而不达者,非喜事而乐其杀也,所以为人致利除害也。于以养老长弱,完活万民,莫明焉。夫不法法则治。法者天下之仪也。所以决疑而明是非也,百姓所县命也,故明王慎之。不为亲戚故贸易其法,吏不敢以长官威严危其命,民不以珠玉重实犯其禁。故主上视法严于亲戚,吏之举令敬于师长,民之承教重于神赏。故法立而不用,刑设而不行也。夫施功而不钧,位虽高为用者少。赦罪而不一,德虽厚不誉者多。举事而不时,力虽尽其功不成。刑赏不当,断斩虽多其暴不禁。夫公之所加,罪虽重下无怨气,私之所加,赏虽多士不为欢。行法不道,众民不能顺,举错不当,众民不能成。不攻不备,当个为愚人。故圣人之制事也,能节宫室适车与以宝藏。则国必富位必尊。能适衣服去玩好以奉本,而用必赠身必安矣。能移无益之事无补之费,通币行礼,而当必多交必亲矣。夫众人者,多营于物,而苦其力劳其心,故困而不赠。大者以失其国,小者以危其身。凡人之情,得所欲则乐,逢所恶则爱,此贸贱之所同有也。近之不能勿欲,远之不能勿忘,人情皆然。而好恶不同,各行所欲,而安危异焉。然后贤不肖之形见也。夫物有多寡,而情不能等。事有成败,而意不能同。行有进退,而力不能雨也。故立身于中,养有节,宫室足以避燥淫,食欲足以和血气,衣服足以适寒温,礼仪足以别贸贱,游虞足以发欢欣,棺木足以朽骨,衣衾足以朽肉,坟墓足以道记,不作无补之功,不为无益之事,故意定而不营气情。气情不营,则耳目谷,衣食足。耳目谷,衣食足。则侵争不生,怨怒无有,上下相亲,兵刃不用矣。故适身行义,俭约恭敬,其唯无福,祸亦不来矣。骄傲侈泰,离度绝理,其唯无祸,福亦不至矣。是故君子上观绝理者以自恐也,下观不及者以自隐也。故曰。举不虚出,而患不独生,福不择家,祸不索人,此之谓也。能以所闻瞻察,则事必明矣,故凡治乱之情,皆道上始。故善者圉之以害,牵之以利。能利害者。财多而过寡矣。夫凡人之情,见利莫能勿就,见害莫能勿避。其商人通贾,倍道兼行,夜以继日,千里而不远者,利在前也。渔人之入海,海深万仞,就彼逆流,乘危百里,宿夜不出者,利在水也。故利之所在,虽千仞之山无所不上,深源之下,无所不入焉。故善者势利之在,而民自美安。不推而往不引而来,不烦不扰,而民自富。如鸟之覆卵,无形无声,而唯见其成。夫为国之本,得天之时而为经。得人之心而为纪,法令为维纲,吏为纲苦,什伍以为行列,赏珠为文武,缮农具当器械,耕农当攻战,推引铫耨以当枪戟,被蓑以当铠襦,菹笠以当盾橹。故耕器具则战器备,农事习则功战巧矣。

卷第二十三

轻重甲第八十

桓公曰:轻重有数乎?管子对曰: 轻重无数,物发而应之,闻声而乘之。故为国不能来天下之财,致天下之民,则国不可成。桓公曰:何谓来天下之财?管子对曰: 昔者桀之时,女乐三万人,端燥晨闻于三卫,是无不服文绣衣裳者。伊尹以薄之游女工文绣纂组,一纯得粟百钟于桀之国。夫桀之国者,天子之国也,桀无天下忧,饰妇女钟鼓之乐,故伊尹得其粟而夺之流,此之谓来天下之财。桓公曰:何谓致天下之民?管子对曰: 请使州有一掌,里有积五。窌民无以与正籍者予之长假,久而不来者。子之长度。饥者得食,寒者得衣,久者得来,不资者得振,则天下之归我者若流水,此之谓致天下之民。故圣人善用非其有,使非其人,动言摇辞,万民可得而亲。桓公曰:善。

桓公问管子曰: 夫汤以七十里之薄,兼桀之天下,其故何也?管子对曰: 桀者冬不为杠,夏不束附,以观冻溺。弛牝虎充市,以观其惊骇。至汤而不然。夷竞而积粟,饥者食之,寒者衣之,不资者振之,天下归汤若流水,此桀之所以失其天下也。桓公曰: 桀使汤得为是,其故何也?管子曰: 女华者,桀之所爱也,汤事之以千金。曲逆者,桀之所善也,汤事之以千金。内则有女华之阴,外则有曲逆之阳,阴阳之议合,而得成其天子,此汤之阴谋也。

桓公曰: 轻重之数,国准之分,吾已得而闻之矣。请问用兵奈何?管子对曰: 五战而至于兵。桓公曰: 此若言何谓也?管子对曰。请战衡、战准、战流、战权、战势。此所谓五战而至于兵者也。桓公曰: 善。

[鉴赏]

《管子》是我国著名的古代典籍之一,其内容丰富而庞杂,涉及到军事、政治、经济、哲学和自然科学等各个领域,汇集了儒、道、法、兵、农、纵横、阴阳等各家思想。据史学家考证,它托名管仲所撰,实际上是一部战国到秦汉的文集而不是一人一时之作。经西汉末年刘向整理,定为86篇。现存76篇。《管子》虽非管仲所著,但它仍保有了一些有关管仲的政治、经济、军事思想和管仲相齐的历史资料。战国以后那些尊崇管仲的学者,继承了管仲的思想,记述管仲言行,不断丰富和发展管仲的理论,阐发自己的主张,前后相传,积累而成此书。

管仲(?-公元前645年)即管敬仲。春秋时政治家。名夷吾,字仲,颍上(今安微颍上县)人,由鲍叔牙推荐,被齐桓公任命为卿,尊称“仲父”。他在齐进行改革,分国都为十五士乡和六工商乡,并以士乡的乡里组织为军事编制,更设有选拔人才制度,士经三次审选,可选为“上卿之赞”。用官府力量发展盐铁业,调剂物价,辅佐齐桓公“九合诸侯,一匡天下”,无论在政治、经济、军事诸多领域,都有卓越的建树。在古代中国具有深远的影响。

《管子》中《七法》、《兵法》、《地图》、《参患》、《制分》、《九变》、《小问》、《禁藏》、《轻重甲》等篇,主要是讲军事的。它所体现的“治民为治军之本”的建军思想,“以实击虚,乘敌之隙”,“灵活机动,示形误敌”的战略战术,以及“兵者,尊王安国之经,不可废也”的战争观,是很有见地,值得研究的。

一、《管子》的战争观

《管子》认为:“君之所以尊卑,国之所以安危者,莫要于兵。故诛暴国必以兵。”“兵者,尊王安国之经也,不可废也。”就是说,君主的尊卑,国家的安危都需要有强大的军事力量来保证,保持有强大的军队才能够“尊王安国”。《管子》对军备高度重视,提出军备“不可废”的主张,与同时代孔子的“去兵”,墨子的“弱兵”形成了鲜明的对比,反映了当时新兴的地主阶级要求以军事手段来建立新的生产关系的愿望。

《管子》认为,“夫兵事者,诡物也。不时而胜,不义而得,未为福也。失谋而攻,国之危也,慎谋乃保国。”(《兵法》)也就是说,战争是件不可思议的事情,“不时”、“不义”的战争尽管可能取得胜利,进而也可能会得到一些好处,但这一些并不意味着就是好事。没有认真的谋划,就妄然发动战争,国家就危险了。为此《管子》强调:“成功立事,必须于义,故不理不胜天下,不义不胜人。”(《七法》)《管子》这里所说的“理“,可以认为就是事物变化的规律,历史发展的必然趋势;所谓“义”,即为“正义”。就是说,进行战争必须顺乎事物发展的规律并要合乎民心,才能取得胜利。同时,《管子》还要求统治者不要轻易动众用兵,或是动辄兵戎相寻,干戈是务。“若夫地虽大,而不并兼,不让夺,……兵虽强,不轻侮诸侯,动众用兵,必为天下政治。”它警告统治者要“不竞于兵”,“不贪于土”。对战争的危害要时刻“禁藏于胸肋之内,而祸避于千里之外,能以此制彼者;唯能以己知人者也。”(《禁藏》)。

二、《管子》的治军思想

《管子》认为“治民为治军之本”。《管子·七法》中说:“不能治其民而能强其兵者,未之有也。”由此看出《管子》已充分认识到国家经济实力的强弱对战争的胜负负有决定的意义,看到了军事对经济的依赖关系,认为发展生产是富国强兵的根本途径。只有粮多财厚,国用充足,军队才能强大,才能保证国家的安全。否则,“国贫用不足,则兵弱士不厉;兵弱士不厉,则战不胜而守不固;战不胜而守不固,则国不安也。”(《七法》) 由于社会生产力发展水平的限制,《管子》认为“国富多粟生于农”,(《治国》)把农业看成是富国强兵的基础,认为衡量一个国家“众民、强兵、广地、富国”的标志就是看农业发展的如何,即“务本饬未则富”(《幼官》)。《管子》的这一思想在《治国》中另有更充分的表述:“国富者兵强,兵强者战胜,战胜者地广。是以先王知众民、强兵、广地、富国之必生于粟也。故禁未作,上奇巧而利农事。”《管子》为了保证农业生产的顺利发展,提出了一系列有利于生产的措施,重要的有“作内政以寄军令”。这就是把地方组织与军队编制结合起来,寓兵于农,平战结合。把“耕器具则战器备,农事习则攻战巧。”(《禁藏》)作为备战习武的重要方式,在富国的前提下加强军事力量,以此来缓解战争的负担。

《管子》特别重视以法治军。它认为审章明纪,赏罚严明是培养军人威武不屈的坚强意志与良好的道德品质的重要途径。“明名章则士死节”、“执务明本则士不偷”。(《幼官图》)“赏罚明则人不幸生,人不幸生则勇士劝矣。”(《七法》)否则,“民不劝勉,不行制,不死节,则战不胜而守不固。”(《七法》)由此可以看出《管子》非常看重人的精神状态的作用,把它看成是战胜守固的重要因素,也是衡量军队战斗力的重要标准。因此《管子》说:“论功计劳,未尝失法律也。便辟左右大族尊贵大臣,不得增其功焉,疏远、卑贱、隐不知之人,不忘其劳。故有罪者不怨上,受赏者无贪心,则列阵之士皆轻其死而安难。以要上事,本兵之极。”(《七法》)要使自己“必立于胜地”,就必须“制仪法,出号令”,“远近一心,众寡同力”、“有一体之治”。(《重令》)要求“将帅威严,民心专一,阵士死制,卒士轻敌,赏罚有信。”否则,“将帅不严威,民心不专一,阵士不死制,卒士不轻敌,而求兵之必胜,不可得也。”(《重令》)

《管子》十分注意“选士”与“利械”两个方面,“选士利械则霸。”《管子》认为“为兵之教,存乎聚财而财无敌,存乎论工而工无敌,存乎制器而器无敌,存乎选士而士无敌,存乎篇知天下而篇知天下无敌,存乎明于机教而明于机教无敌。”“选士”,指的是经过严格选拔,严格训练的士卒,即训练有素的军队。“利械”,是指精工制造的兵器和械具,即《七法》所述:“聚天下之精材,论百工之锐器,春秋角试,以练精锐。”这样,才能“器戍教守,则不远道里;号审教施,则不险山河。”(《幼官》)重视人和武器在战争中的作用,强调选拔勇士,精制兵器,加强军队管理和教育训练,又是《管子》治军思想的一大特色。

三、《管子》的战略战术思想

《管子》在军事活动中尤其看重谋略的重要作用。《管子》在《七法》中谈到:“战凡攻伐之道,计必先定于内,然后兵出乎境。计未定于内,而兵出乎境,是则战之自败,攻之自毁也。”在《参患》中更进一步强调:“小征而大匡,不失于天时,不空于地,用日维梦,其敉必出于计。”《管子》在《七法》中把“计数”解释为:“刚柔也,轻重也、大小也、实虚也、远近也、多少也,谓之计数。”就是说,在军事活动中所采取的刚柔相济、避重就轻,因大制小,避实击虚,远近一心,众寡同力,多则能分之,少则能战之,这些作战原则就叫“计数”。因此“计数”这一过程可以看作战争指导者在军事活动中对敌我双方的客观情况进行全面的分析、比较、计划谋算,从而形成符合实际的战争指导原则,指导战争的进程。

《管子》认为作战首先必须充分了解敌情与地形特点。《管子》说:“不明于敌人之政,不能加也;不明于敌人之情,不可约也;不明于敌人之将,不先军也;不明于敌人之士,不先阵也。”(《七法》)意思是不了解敌人的政治,不可以加之以兵;不了解敌情,不可以约士约誓;不明于敌人的将领,不可以先发动形动;不明于敌人的士卒,不可以先列阵。对作战地域的地理、天候、气象、水文等,都要有所掌握。《管子.地图》更强调:“凡兵主者,必先审知地图,”对作战区域地图情况论述如此详尽,这在其它兵书中是不多见的。

《管子》强调作战要以实击虚、乘敌之隙。它说:“以众击寡,以治击乱,以富击贫,以能击不能,以数卒练击驱众自徒。故十战十胜,百战百胜。”(《七法》)就是说,以兵力众多的打击兵力少的,以纪律严明的打击散乱的,以装备精良的打击装备简陋的,以训练有素的打击乌合之众,因此能够十战十胜,百战百胜。《管子》又说:“凡用兵者,攻坚则韧,乘瑕则神,攻坚则瑕者坚,攻瑕则坚者瑕。故坚其坚者,瑕其瑕者。”(《制分》)意思是,凡是用兵的人,攻击敌人的强处,就会受阻,向敌人的弱点进攻才能取得效果。如果攻击敌人的强处,即使是弱敌也会变成强敌。反之,向敌人的弱点进攻,那怕是强敌也会变弱。因此,要以强卒攻坚,以弱卒攻隙,也就是要求战争指导者要在充分了解敌我双方情况的基础上,选敌弱点,以实击虚,方可立于不败之地。

《管子》要求作战中要灵活机动,示形误敌。《管子·兵法》中讲:善战者之为兵也,使敌若据虚,若搏景。无没无形焉,无不可以成;无形无为焉,无不可以化也。比之谓道矣。若亡而存,若后而先,威不足以命之。”意思是,善于用兵的人总是使敌人好象处于虚无飘渺的境地中,好象是在同影子搏斗。没有一定的方位,没有固定的形式,就没有不成功的道理。没有固定的形式,又好象没有作为的样子,就可以变化莫测了。这就是用兵的原则。好象是消亡了而实际存在着,好象在后而实际在前。这样,任何强大的敌人也无法消灭它。这就是要求战争指导者在作战中要灵活机动,隐真示假,从而造成敌人的错觉,以便发起出其不意的攻击,即要以作战中的不确实性给予敌人,而给自己以尽可能多的确实性,有效地陷敌于判断失误和行动错误的困境,因而丧失其优势与主动,用以争取我之优势和主动,夺取我之胜利。

《管子》是我国封建社会早期的著作,其军事思想反映了新兴的地主阶级的军事思想,明显地反映出是为封建统治者服务的目的,也不可避免地存在着有轻视人民群众作用的历史局限性。但它仍不失为我们这一文明古国所孕育出来的极为珍贵的精神遗产,它所包含的基本指导思想、军事原则,对于今天的军队建设和作战方针的制定,还有一定的意义。

管子馆子ɡuàn·zi

管孔中所见,喻见识短浅。例:你再嫑胡言(rán)~咧,这事与他无关。

❍ 不要争了,胡言面~,你们说的都不对!

《晋书·陆云传》:“苟有管见,敢不尽规。”

管子ku 213 tsl

213 tsl

❶圆而细长中空的东西: 水~,汽~。

❷比喻内在的东西:不懂~别乱说。

〗。

〗。 〗。

〗。

馆子;管子

◉ 馆子ɡuǎn·zi 名 餐饮店铺。〈例〉开~/ 下~/ 吃~/ 今天咱们一道去~吃饭。〈近〉餐馆/ 饭馆/ 饭店。

◉ 管子ɡuǎn·zi 名 圆而细长中空的东西。〈例〉不锈钢~/ 自来水~/ 天然气~/ 由一名管道工负责安装~。

管子guǎn·zi

旧时东北地区江湖土匪谓枪。语见曹保明《土匪》。

管子guǎn zǐ

〖名词〗

即管仲。春秋初期齐国政治家(1)。《货殖列传序》:其后齐中衰,管子修之。——后来齐国中途衰败,管仲整顿它。

317.管子(p2361.1)

释文有云: “旧题唐·房玄龄注, 《晁氏读书志》认为唐·尹知章作,明·刘绩又作《补注》,清·戴望又有校正,对旧注多所订证。”

按:释文中书名称谓不确。《晁氏读书志》,称谓草率,无此书名也, 当确题作: 宋·晁公武《郡斋读书志》(《四库全书》本、《养和斋丛书》本)。或题作:宋·晁公武《昭德先生郡斋读书志》(《四部丛刊·三编·史部》本、《续古逸丛书》本)。

《管子》

托名管仲的一部论文集,不是一人一时之作,也不是一家一派之言,其内容比较庞杂,涉及政治、经济、法律、军事、哲学、伦理等各个方面,融先秦诸子学说于一书,但以法家、道家、儒家为主。《管子》的写作年代,大抵始于战国中期至秦汉,有些观点源自管仲,有关法家的篇章,主要出自战国中后期的齐国法家,今本《管子》为西汉刘向所校定,著录八十六篇,现存七十六篇。就法律思想的特点而言,《管子》对法律和法治的论述比较精辟,具有综合前期法家法、术、势三派,杂揉道,儒的特色。主要内容包括: (1)关于法的一些基本观点。《管子》给法下的定义有:“法者,天下之程式,万事之代表也”。(《管子·明法解》),“尺寸也,绳墨也,规矩也,衡石也,斗斛也、角量也、谓之法”。(《管子·七法》)“法者,天下之仪也,所以决疑而明是非也,百姓之所悬命也”。(《管子·禁藏》);法律的作用在于用来劝善止暴,确定人们的权利义务,保护私有财产,役使民众和维护统治秩序;法律从起源上看,是适应着“为民兴利除害”的需要而产生的;(2)法治理论:《管子·明法》首先在中国法理学史上提出了“以法治国”的口号,认为只要国君集中权力,实行法治,就可以轻而易举地治理好国家,其原因在于,按照客观公正的法进行赏罚,合乎人的“好利恶害”的自然本性。同时《管子》并不否认伦理道德和教化的作用。《管子·任法》曾提出一个比较完整的“法治”定义:“有生法,有守法、有法于法。夫生法者君也,守法者臣也,法于法者民也,君臣上下贵贱皆从法,此之谓大治”。这是典型的中国封建法治概念。为了达到“法治”,《管子》要求:君主立法必须“量民力”,“顺民心”,“因人情”,“合民俗”,同时立法必须统一,严肃和相对稳定,执法时要公布成文法,做到信赏必罚,反对“释法行私”。《管子》对“势”、“术”也倍加推崇,认为“法、术、势”并用,才能“以法治国”。

管子

书名。战国时齐国稷下学者著作总集。托名管仲所作。其中也有汉代加进的成分。内容庞杂,涉及政治、经济、法律、军事、哲学、伦理道德等方面,而且冶先秦诸子于一炉,但以法家、道家为主。关于法律和法治的论述,自成体系,并具有综合前期法家法、术、势三派,杂揉道、儒的特色,是研究先秦法律思想的重要著作。今本《管子》为西汉刘向所校定,著录86篇,《汉书·艺文志》列入道家类,《隋书·经藉志》改列法家类,现存76篇。注释有唐尹知章注、清戴望《管子校正》和郭沫若等《管子集校》等。

管子

文集,旧题战国时代管仲(?—前645)撰,二十四卷。仲名夷吾,齐桓公时任为卿,尊称“仲父”。书非一人之笔,亦非一时之作,实为春秋、战国时期齐国历史、思想资料汇编。以法家思想为主,兼采儒、道、名、兵、农、阴阳诸家之说,唯对墨家“兼爱”主张极力排斥。内容广泛,富国强兵、君道臣职,修身养性,无所不包,但有侧重。其中有关哲学、经济学资料尤为宝贵。论说文居多,各篇均独立成章;间有前经后传,或后篇为前篇作解者。所论较为严密,为极成熟之政论文章。《大匡》、《中匡》、《小匡》等篇记叙管仲佐齐桓公称霸始末,文字生动,内容颇为详尽,可与《国语·齐语》相互发明。《汉书·艺文志》载八十六篇,今佚十篇。有《四部丛刊》本、《二十二子》本。古注有唐尹知章注。清戴望校正本及近人郭沫若等集校可参考。

管子约前725——前645

(一)春秋时期政治家、思想家。姓管,名夷吾,字仲。颖上(今安徽颍上县)人。早年贫寒,曾经商。后为齐国贵族公子纠家臣。因受其友鲍叔牙推荐,相齐桓公,在齐国推行新政。辅助齐桓公成为各诸侯国的霸主, “九合诸侯,一匡天下”(《史记·管晏列传》)。在经济上推行“相地而衰征”(《国语·齐语》);在政治上划国为二十一乡,主张“赋禄以粟”和“察能授官”;在军事上提出“卒伍整于里,军旅整于郊”。在道德思想上提出“仓廪实则知礼节,衣食足则知荣辱”(《管子·牧民》)。认为道德上的礼、义、廉、耻是社会生活乃至一个国家得以存在的基础,“四维不张,国乃灭亡”(同上书)。主张以克己奉公的人来担任国家公职,“无私者可置以为政”(同上书)。其说保存在战国时托名之作《管子》中。死后谥“敬”,史称“管敬仲”。管子的思想对儒家的德政理论和法家的法治理论都有一定影响。(二)书名。战国时期托名管仲而作的著作文集。一说为战国时齐国稷下学宫的学者所作。西汉刘向编定。存目86篇,今存76篇。分为8类,包括《经言》9篇,《外言》8篇,《内言》7篇,《短语》17篇,《区言》5篇,《杂篇》10篇,《管子解》4篇,《管子轻重》16篇。全书内容涉及政治、经济、军事、农学、哲学、道德等理论。其中《白心》、《内业》提出“气”的学说,主张清虚自治,“以靖(静)为宗”,“圣人之治也,静身以待之”。《牧民》提出“仓廪实则知礼节,衣食足则知荣辱”,“礼义廉耻国之四维。四维不张,国乃灭亡”,《任法》提出“任公不任私”等,主要注疏本有唐尹知章《管子注》、清戴望《管子校正》,近人郭沫若、闻一多、许维遹《管子集校》等。是研究管子和战国时齐法家中管仲学派的重要史料。

《管子》

战国时期齐国“稷下学宫”学者的各家学派论文汇集,相传为管仲所著,西汉刘向编定。原书为86篇,现存76篇,24卷。内容包括管仲遗说和儒道、名法、阴阳等学派的学术思想以及天文、历数、舆地、农业、经济等方面的知识。其中可分为8类:《经言》9篇,《外言》8篇,《内言》7篇,《短语》17篇,《区言》5篇,《杂篇》10篇,《管子解》4篇,以及《管子轻重》16篇。该书是研究先秦哲学及思想的重要史料。

234 管子

托名管仲所作。大约成书于战国中后期。非一人一时之作。其中《轻重》诸篇成书于西汉时期。西汉刘向校定群书时,将《管子》书389篇及其他有关管子篇文175篇,删选定著为86篇,后散佚10篇,今存76篇。该书专论经济问题的有20多篇,尤其《轻重》诸篇,是关于商品货币流通问题的专著。另外很多篇亦涉及生产、分配、交换、消费和财政等各个方面。它是中国古代内容最为丰富的经济论著之一。郭沫若等所著《管子集校》一书是研究《管子》的重要参考书。

171 管子

先秦重要著作,托名管仲的一部文集。大抵成书于战国中期至秦汉。今本《管子》为西汉刘向所校定,著录86篇,《汉书·艺文志》列入道家类,《隋书·经籍志》改列入法家类,现存76篇。其内容涉及政治、经济、法律、军事、哲学、伦理道德等方面。在政治上,以道家、法家为主,融合先秦诸子主张,发展了管仲的思想。认为国家的产生乃因“智者假众力以禁强暴”,国家之主要目的在为民兴利除害,欲达此目的,必须实行“法治”。在此基础上提出了系统的富国强兵、图王称霸的政治理论,包括富民,教民,实行“法治”等内容。本书传世版本甚多。

174 管子

战国时期托名管仲的论文集。有关法律的部分主要反映了战国时期齐国法家的思想,对法律与“法治”的论述精辟深邃,具有综合前期法家法、术、势三派的观点,杂糅道、儒的特色,使法治主义更加理论化、系统化,是了解战国时代法家思想的重要材料。

032 管子

书中 《地员》、《地数》、《度地》、《地图》等篇总结了当时的地理知识,反映出部门地理学的兴起和发展,为早期珍贵的地学文献。《地员》篇是先秦土壤分类的地学代表作和最早有关生态地植物学的论述。《地数》篇包括一些地理数据、陆地和水体、矿产等说明。《度地》篇是关于水文特征、流水作用等的论述。《地图》篇是对军事地图要素和作用的论述。

管子

战国时齐国稷下学者著作总集。托名管仲所作。管仲(?—前645),名夷吾,字仲,谥号敬,故又称管敬仲。颍上(今安徽颍上)人。春秋时期齐国政治家、思想家。早年贫困,曾经商,后由鲍叔牙多次推荐,于周庄王十二年(前685)相齐桓公。僖公九年(前651),助桓公召集诸侯于葵丘(在今河南考县境),订立盟约,使齐国威大振。在齐国任相四十年,帮助桓公实行改革,在齐国推行“相地而衰征”(《国语·齐语》),视土地之肥瘠定征赋的政策。主张设盐官、铁官,发展煮盐业、铸造业。提出“仓廪实则知礼节,衣食足则知荣辱”。把“礼、义、廉、耻”视为治国之四维,强调“四维不张,国乃灭亡”。以“尊王攘夷”为号召,助桓公“九合诸侯,一匡天下”,对齐国称霸诸侯起了重要作用。

《管子》大约成书于战国时代。刘向编定此书时共八十六篇,今本实存七十六篇,其余十篇仅存目录。

《管子》七十六篇,分为八类:《经言》九篇,《外言》八篇,《内言》七篇,《短语》十七篇,《区言》五篇,《杂篇》十篇,《管子解》四篇,《管子轻重》十六篇。内容庞杂,包含有法、道、名等家思想以及天文、历数、舆地、农业和经济等知识。其中《牧民》、《形势》、《权修》、《乘马》等篇,学术界认为是管仲遗说。《立政》、《幼宫》、《枢言》、《大匡》、《中匡》、《小匡》、《水地》等篇,学术界认为是记述管仲言行的著述。《心术》上下、《白心》、《内业》等篇另成体系,当是管仲学派、齐法家对管仲思想的发挥和发展,学术界也有人认为是宋鈃、尹文的遗著。

《管子》一书的特点,是法家和黄老之学的合流。在天道观、人道观和认识论等方面都反映出这种特点。

《管子》以虚无、无为来形容道,把道说成是天地万物的总原理,把德说成是具体事物所以然的原理,这些和《老子》是一致的。但《管子》对于《老子》超时空的绝对精神的道,作了唯物主义的改造。《管子》所谓的道,是指气和它的运动规律,道和气往往通用,道和气没有什么区别。《心术》(上、下)、《白心》、《内业》中,提出了精气为万物本原的朴素唯物主义精气说,认为万物、人都产生于精气;精气是一种精细的气。“凡物之精,此则为生,下生五谷,上为列星,流于天地之间,谓之鬼神。藏于胸中,谓之圣人,是故名气。”(《内业》)认为物的精气相互结合,便产生出天地间的种种东西,包括所谓的鬼神和圣人。这是唯物主义的观点,即把物质性的气看作是第一性的,思想、认识等精神现象看作是第二性的。

《管子》认为规律是和物质性的气联系在一起的。《七法》中说:“根天地之气,寒暑之和,水土之性,人民鸟兽草木之生,物虽甚多,皆均有焉,而未尝变也,谓之则。”规律(则)依存于物质性的气,是天时、水土、植物、动物以及人类等各种各类事物中共同的稳固不变的东西。《形势》中提出:“顺天者,有其功;逆天者,怀其凶。”认为人们必须遵循自然规律才会成功,否则就要失败。这是在唯物主义方向上朴素地解决了物质和精神的关系。但《管子》强调的是顺应自然,而不是改造自然,这又有着《老子》“无为”思想的痕迹。

《管子》在认识论上,反对《老子》否定知识,绝对排斥与外物接触的内心直观法的神秘主义认识论。认为认识要有认识对象(“所知”)和认识主体(“所以知”)。认识主体是重要的,仅有对象没有主体是无所谓认识的。“人皆欲知,而莫索其所以知。其所知,彼也;其所以知,此也。不修之此,焉能知彼?”(《心术上》)在这里强调了主体的修养对认识的重要性,但并不是主张主观主义的认识论。《管子》反对主观主义的认识论,认为“上圣之人,口无虚习也,手无虚指也,物至而命之”(《白心》)。即认为人不能口说无凭,手指无实,而必须等事物到来才给以称呼。因此,它指出,认识必须与客体相符合。这就是所谓“名当”,或“名实不伤(‘爽’——过的意思)”。《管子》认为“名”不是纯粹主观的东西,而是客观事物本身就具有的特点的反映。“凡物载名而来,圣人因而财(裁)之。”(《心术下》)“名”是反映客观事物本身固有的特点,人只是根据事物固有的不同属性,加以分类,给予名称。

在认识过程中,《管子》主张主体要舍弃主观臆断,以外物为认识根据,要反映外物的真实情况。它称这种认识方法为“静因之道”,说:“是故有道之君,其处也若无知,其应物也若偶之,静因之道也。”这里的“因”就是根据事物的本来面目的意思,“因也者,舍己而以物为法者也”(《心术上》)。“因”是《管子》认识论的一个根本原则。而要做到用“因”的原则去认识事物,必须保持“心”的“虚”、“一”、“静”。“静”,就是不要在事物到来之前就急躁妄动,而要“无为”、“寡欲”,安静地等待外物自己来,然后与物相感应。这就是“毋先物动者”(《心术上》)和“静身以待之,物至而名之”(《白心》)。这在认识论上属于唯物主义。

《管子》的精气论在中国唯物主义宇宙观发展史上有重要意义,对中国唯物主义的发展产生过深远影响。后来的唯物主义哲学家如王充、柳宗元等,都受过它的影响。它的唯物主义认识论也对后来的荀况和韩非等唯物主义认识论产生很大影响。

传播最广的版本是唐尹知章注解的宋杨忱刻本《管子》二十四卷,与宋初同时辽人刘绩的补注本(《管子补注》二十四卷),明赵用贤刻《管韩合刻》本,清戴望撰《管子校正》二十四卷,最新最佳的校本和注解为郭沫若、闻一多、许维遹的《管子集校》,这部书包括了以前所有的注解,它的《序录》对于《管子》书以前的版本作了考证。

管子Guanzi

中国吹奏乐器。古称筚篥(或称觱篥)。古代在西域龟兹(今新疆库车一带)流行,约在东晋武帝(公元373—396年)时传入中原,隋唐时已成为普遍流行而受到重视的乐器。现代管子的管身用木制圆柱形管筒,上开八个按指孔(前七后一),在吹口一端插入一个芦苇质双簧哨嘴,管子的哨嘴比唢呐的哨嘴较长而宽,演奏时,含哨的深浅对发出的音高有甚大影响。管子是十一度超吹乐器,因而其指法较唢呐复杂。现常用的传统管子有:高音管,音域a1—d4;次高音管,音域e1—a3;中音管,音域自a—d3。经改革后的加键管可方便的演奏所有的半音,但音质不如传统管子,故尚未普遍采用,尚待进一步改进。管子低音区的音色深沉、饱满,中高音区的音色柔和,擅于演奏深情或悲愤的旋律,也能演奏欢快、热烈的乐曲,是民间吹打音乐中的主要乐器之一,民间艺人也常用管子来模仿戏曲唱腔。管子的变种甚多,在北方地区流行一种双管,演奏时将两支管子并在一起,演奏时口含二个哨嘴,演奏技巧较难。在广东一带流行的喉管用竹制筒身,筒身前端加装金属喇叭碗,但音域较窄(只能奏出一个八度),常作为南方几省戏曲伴奏及民间器乐合奏之用,近年来在综合性民族管弦乐队中也有用经过改良的喉管作低音乐器的。

管子

春秋初期伦理思想家。认为人们的道德观念与所占有的物质生活资料的状况相联系,“仓禀实则知礼节,衣食足则知荣辱”。(《管子·牧民》)人的本性为“贵贱之所同”,都是趋利避害。首次将礼义廉耻并列为四大道德纲纪,即“四维”。参见“历史”中的“管子”。

管子guǎn zǐ

《本草纲目》序例第1卷引据古今经史百家书目(16)。书名。相传春秋时期齐国管仲撰,实系后人托名他的著作。共二十四卷。原本八十六篇,今存七十六篇。内容庞杂,包含有道、名、法等家有思想以及天文、历数、地理、经济和农业等知识。

管子

二四十卷。周管仲 (? ——前645)撰。管仲,名夷吾,字仲,颍上 (今河南许昌市西)人。管仲年轻时曾与鲍叔牙一起经商。齐襄公时政令无常,鲍叔牙、管仲分别保护公子小白、公子纠逃出齐国。齐襄公死后,公子争立,公子小白登上君位,做了齐国国君,是为齐桓公。经鲍叔牙举荐,齐桓公任命管仲为相,尊称为 “仲父”。管仲在齐国推行了一系列改革措施。加强对官吏和百姓的管理,注重选拔人才。调整土地征税,减轻力役,严禁掠夺家畜。倡导官方发展盐铁业、铸造并管理货币等。对待原有法令,管仲指出,“修旧法,择其善者而业用之,遂滋民,与无财,而敬百姓,则国安矣。”(《国语·齐语》)认为,选择并创造性地运用原有法令中好的部分,解决好民众的生活需要,尊重并依靠贵族,就可以使国家安定。经过管仲的努力,齐国国力明显增强。管仲又协助齐桓公在“尊王攘夷”的口号下,扩大齐国在各国中的影响,发展齐国的势力,终于使齐桓公成为春秋时期的第一位霸主。后人因管仲死谥敬,又称他为管敬仲。《管子》一书,相传为管仲所撰,其中也不乏管仲的思想,但大部分内容为后人伪托,现在已成为公认。《管子》早在先秦时期就已成书流传,《汉书·艺文志》 著录了西汉刘向编辑的《管子》。据刘向称,《管子》原有五百六十四篇,内容驳杂重复。刘向在重新整理编辑时删去重复部分,剩下八十六篇。现存本子虽然目录上仍为八十六篇,但其中十篇已有目无文,实际上只有七十六篇。《管子》汇集了以法家思想为主的,包括道家、阴阳家、儒家、杂家等多种思想在内的不同思潮的作品,在阐述思想的同时,还向人们介绍了有关天文、历数、舆地、农业、经济等多方面的知识。这就使得《管子》一书不仅思想深邃,而且内容丰富,展示了当时的社会风貌。《管子》强调法治,认为“夫法者,所以兴功惧暴也;律者,所以定分止争也;令者,所以令人知事也。法律政令者,吏民规距绳墨也。”(《七臣七主》)“法者,天下之仪也,所以决疑而明是非也,百姓所悬命也。”(《禁藏》)在理论上将法律的权威放到了至高无上的位置上。《管子》提出的法具有等级性,但在遵法上却强调平等性。《七臣七主》 中说: “法令者,君臣所共守也。”《君臣上》中说:“君据法而出令,有司奉命而行事。百姓顺上而成俗。”《法法》中又说:“法者,民之父母也。”排斥了官吏为民之父母的说法,突出了遵法的平等性。《管子》还强调实行法令的严肃性,严决反对违反或背离法令的思想学说的存在。认为只要“倨傲易令、错仪画制作仪者,尽诛。”“强者折,锐者挫,坚者破。引之以绳墨,绳之以诛僇。”(《法法》)就能够使“民毋敢立私议自贵者”,“万民之心皆服而从上”(《法法》),主张杀出一个思想统一来。《管子》强调加强君权,主张尚法主势,贵公去私,以法任人。《管子》还强调经济对政治的决定作用,主张重本抑末等等。《管子》除了对具体政策加以阐述外,也极为热衷对法治理论、政治理论的研究和探讨。由于《管子》非一人一时所作,因此各篇的观点也不尽相同,甚至有矛盾之处,流露出其它学说的思想倾向。这就使得《管子》的内容更加丰富多彩,不仅成为研究先秦法家思想的宝贵资料,而且也为研究其它学说提供了可供参据的材料。《管子》一书,在唐代初年已有所散佚。明代梅士享曾刊行《管子》,但已屡经点窜,面目全非。现存本有明万历壬年 (1582年) 赵用贤所刊本。又有《四库全书》本、《四部丛刊》本、《摛藻堂四库全书荟要》本、《四部备要》本。明代刘绩有《管子补注》、清代有戴望《管子校正》、当代郭沫若有《管子集校》。1979年中华书局出版马非百所著的《管子轻重篇新诠》,1980年江西人民出版社出版中国人民大学、北京经济学院《管子》经济思想研究组编写的《管子经济篇文注释》,1982年广西人民出版社出版赵守正所撰《管子注译》,1989年上海古籍出版社出版 《管子》。

《管子》

书名。相传春秋时期齐国管仲所撰,实系后人托名于他的著作。战国时齐国稷下学者著作总集。共二十卷,原八十六篇,今存七十六篇。论文的作者和写成时间不详。内容宠杂,包含有道、名、法等家的思想以及天文、历数、舆地、经济和农业等知识。其中有关经济问题的论述,涉及生产、交换、分配、消费等各个方面。内容丰富,又具有理论性,在中国封建社会中是一部有重要影响的著作。注释有唐房玄龄注 (今皆认为尹知章注)、清戴望《管子校正》和郭沫若等《管子集校》等。

管子

战国时齐国稷下学宫诸学者之著作总集。托名管仲所作。西汉刘向编定。今存76篇。内容庞杂,包含先秦各家思想以及哲学、天文、历数、舆地、农业和经济等知识。有一些篇章保存了道家关于“气” 的学说,有一些篇章提出以 “水”为万物本原的思想。主张保留一部分宗法制,又主张采用君主集权制,代表了介乎鲁国儒家学派与三晋法家学派之间的齐国管仲学派的政治倾向。注本有近人郭沫若、闻一多、许维遹的《管子集校》等。

管子

❶即“管仲”。

❷书名。战国时期齐国稷下学者的著作总集。此书托名管仲,其具体作者已不可详考。西汉刘向编定为86篇,后逸10篇,今存76篇。计分八类:《经言》九篇,《外言》八篇,《内言》七篇,《短语》十七篇,《区言》五篇,《杂篇》十篇,《管子解》四篇,《管子轻重》十六篇。内容涉及于哲学、政治、经济、阴阳五行、兵学、农学等,其中《牧民》《修权》《立政》《君臣》等篇政治学说,《心术》《白心》《内业》等篇的哲学思想,《轻重》等篇的经济思想,对后世影响很大。注释有唐尹知章注,清戴望《管子校正》,近人郭沫若等《管子集校》。最近有赵守正《管子注译》问世。

管子

吹奏乐器。分单管、双管两种。又有大、中、小之分。流传于山东省大部份地区。其前身为隋、唐以来盛行的筚篥(又名头管或笳管),早在北魏时开凿的云岗石窟第二期雕塑中已有大量吹管的形象。管中多为木制,上开8个按音孔(前7后1),管口插一苇制扁形哨片,哨片有大有小,吹奏时常用更换哨子的方法调节音高。大管长约33厘米,中管长约24.5厘米,小管长约18厘米。是民间鼓吹乐的主奏乐器之一。经过改革的管,音域扩展为两个8度又6度音,加键管能演奏12个半音。被广泛运用于民族乐队的合奏、伴奏和独奏中。

《管子》

托名于管仲的一部论文集。西汉时刘向校定, 原为86篇,今存76篇。各篇写成年代不一, 大致自春秋末、战国初, 至西汉文景时代, 其中以写成于战国中后期的作品为多。内容涉及经济、政治、军事、哲学、自然科学、历史资料等方面, 以经济为主。是我国古代经济著作中内容最丰富的一部。《轻重》诸篇以商品货币关系为中心, 对生产、分配、交换、消费和财政等领域都有论述。《度地》专论水利工程。《地员》综述土地品类与植被的关系等。在经济思想的论述中, 该书有许多卓越的见解, 如强调劳动对创造财富的作用, 指出 “谷非地不生, 地非民不动, 民非作力毋以致财。” “力地而动于时, 则国必富矣”。认为商品流通“可以知多寡, 而不能为多寡” , 即不能创造财富。《管子》重视以物质利益调动农民生产积极性, 提出用“均地分力” , “与民分货” 的办法, 使“民尽力” 。主张赋税要有节制, 国家可通过专利和商业等经济手段敛财, 做到 “见予之形, 不见夺之理”,使国富而不扰民。在流通领域,主张限制商人和高利贷的掠夺, 由国家经营盐铁、粮食、布帛等重要物资, 以控制市场物价。它关于市场和商品货币的理论, 包括市场决定价格, 金属货币的流通和储藏功能, 谷币和万物三者的价格关系以及国际贸易等, 构成其“轻重理论” 。在消费方面, 除主张 “尚俭” 外, 在《侈靡篇》中提出了统治阶级的奢侈浪费,能扩大就业,有利于巩固统治的主张、《管子》文字误讹错简极多,历经校勘注释, 已可通读。郭沫若等著《管子集校》是一部重要的参考书。

《管子》

书名。相传春秋时齐国管仲所著,实为管仲继承者托名于他的论集,而非一人一时所作。有对管仲思想的复述,有继承发挥,亦有相当程度的创新。全书24卷,西汉刘向定著为86篇,后佚散10篇,今存76篇。有唐房玄龄 (一说尹知章) 注本,清戴望 《管子校正》、现代郭沫若等 《管子集校》注释本等。内容驳杂,上迄春秋末和战国初期,下至西汉文景时期,大多写于战国中后期,含天文、历数、舆地、经济等知识。管仲所在的齐国在威、宣时即以富强著称,《管子》作者托名于他的目的,即在于富国强兵,巩固和发展新兴封建国家的政治经济制度。管仲把物质生产和物质生活看作政治、伦理观念的基础,明确指出“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱”(《史记·管晏列传》)。《管子》作者继承了管仲的这一杰出思想,坚持“富民”政治,将国家安危和政治良窳均归结为能否充实人民的物质经济生活这一点上。《管子》 开篇即说:“凡有地牧民者,务在四时,守在仓廪。国多财则远者来,地辟举则民留时”,《管子·五辅篇》也称:“善为政者,田畴垦而国邑实,朝廷用而官府治,公法行而私曲止,仓廪实而囹圄空”。《管子》将“强本事”看作“富国”“富民”的基础,因此特别重视发展农业生产。《管子》虽以谷物为财富的主要代表,但也很重视金玉等商品的货币作用。对于财富的来源,《管子》认为根源于劳动与土地,“力地而动于时,则国必富矣”(《小问篇》),“彼民非谷不食,谷非地不生,地非民不动,民非作力毋以致财”(《八观篇》)。《管子》 已认识到土地不仅是一项重要的生产资料,而且是封建政治统治的最根本的东西,“地者政之本也”(《乘马篇》),因而对土地的生产性利用非常重视; 从“地非民不动”及“天下之所生,生于用力”(《八观篇》) 的认识出发,《管子》又将劳动看作财富生产的决定因素,并提出在物质生产过程中需按一定比例关系安排土地与劳动力,认为“地大而不为,命曰土满; 人众而不理,命曰人满”(《霸言篇》),在中国历史上首次表达了相对“人满”的概念。基于“地者政之本”的观点,《管子》进一步指出“地可以正政”,“地不平均和调,则政不可正也。政不正,则事不可理也”(《乘马篇》)。为了“正地”,发挥管仲“相地而衰征”的思想,提出“地均”说,即主张根据土地高下、肥瘠、荒熟等不同情况,把不同土地折算成标准耕地面积,并强调“均地分力”,以鼓励农业生产的发展。《管子》将自利看作人的天性,认为“得所欲则乐,逢所恶则忧,此贵贱之所同有也”(《禁藏篇》)。既然人情是欲利而避害,为政者就应该顺民以欲。不过因为人们“好恶不同,各行所欲,而安危异焉”,而且“物有多寡,而情不能等,事有成败,而意不能同” (同上),故必须以政治权力加以指导,使其避害而趋利,达到“财多而过寡”(同上)。除了依靠国家政权的行政手段,《管子》要求发挥商品货币关系和流通领域的作用,由国家掌握货币和谷物来调节万物的轻重或价格变化。关于轻重问题,是《管子》中讨论最多的内容,也是最体现其经济思想特色的部分。《管子》对货币执行流通手段的职能有较明确的认识,如《轻重乙篇》说:“黄金刀布者,民之通货也”。并意识到流通中须有必要的货币量,如《山国轨篇》说:“万乘之国,不可以无万金之蓄余,千乘之国,不可以无千金之蓄余”。从维护统治阶级的长远利益出发,《管子》反对重税,主张“取于民有度”(《权修篇》),认为强求征籍将妨碍生产并造成人民财产的重大损失,从而引起人民的反抗。在消费观上,《管子》认为不适当的俭或奢均有害于生产。在一般情况下,《管子》赞成俭而不主张奢,认为“国侈则用费,用费则民贫”(《八观篇》),指出“审度量,节衣服,俭财用,禁侈泰,为国之急也” (同上),要求对“刻镂”、“文巧”和“游食之民”加以抑制; 但又提出“莫善于侈靡”的主张,即主张在灾荒之年用修造宫室台榭的消费办法增加贫民就业的机会,促进生产的振兴。《管子》论述经济问题的主要观点,如轻重理论,对后世经济思想的发展有重大影响,在中国经济思想史上占有重要地位。(参见“轻重论”、“侈靡论”、“官山海”、“开阖”、“敛散”等)

管子

tube

管子

书名。共二十四卷。旧题为春秋齐管仲撰,实际为战国时齐稷下学者托名管仲所作,其中也有汉代附益部分。西汉刘向校定为八十六篇,今存七十六篇。其内容庞杂,分为八类,包含有道、名、法、墨、农、纵横、阴阳各家思想,以及天文、历数、舆地、经济和农业方面的知识,今人郭沫若有《管子集校》。

管子

书名。本书记录了管仲相齐的若干政治措施和齐国的一些政治故事,而更多的是稷下学宫的各家学说,包括法家、农家、儒家、道家、阴阳家、兵家等。其中大部分是战国时期的作品,有些部分反映春秋时期的思想,有些部分晚到汉代才写定。它是研究先秦历史和思想文化的重要资料。《汉书·艺文志》著录《管子》八十六篇,现存七十五篇。 《管子》文辞艰涩,错字很多,向称难读。近人郭沫若等的《管子集校》把前人研究《管子》的成果收集在一起,甚便学者。(参考图155)

- hadda是什么意思

- haddi是什么意思

- haddington是什么意思

- haddock是什么意思

- hade是什么意思

- hades是什么意思

- hades(或pluto)是什么意思

- hadewijch是什么意思

- hadhramaut是什么意思

- hadith是什么意思

- hadj是什么意思

- hadley是什么意思

- hadley cell是什么意思

- hadramaout 哈德拉毛是什么意思

- hadrian是什么意思

- hadrian's wall是什么意思

- hadrian ⅳ是什么意思

- hadrien ou adrien 哈德良是什么意思

- hadron是什么意思

- hadès 哈得斯是什么意思

- haecceity是什么意思

- haeckel是什么意思

- haeckel,ernst heinrich是什么意思

- haedens kléber是什么意思

- haedrich marcel是什么意思

- haema是什么意思

- haematite(或hematite)是什么意思

- haematology是什么意思

- haemoglobin是什么意思

- haemophilia是什么意思

- haemorrhage是什么意思

- haemorrhoids是什么意思

- haendel ou händel georg friedrich 韩德尔是什么意思

- hafiz是什么意思

- hafiz 哈菲兹是什么意思

- hafiz,shams al-din muhammad是什么意思

- hafnium是什么意思

- hafsids是什么意思

- hag是什么意思

- haganah是什么意思

- hagar是什么意思

- hagar's offspring:是什么意思

- hagen是什么意思

- hagen,walter charles是什么意思

- hagfish是什么意思

- haggadah(或aggadah)是什么意思

- haggai是什么意思

- haggard是什么意思

- haggard,sir henry rider是什么意思

- haggis是什么意思

- haggle是什么意思

- hagia sophia(或santa sophia)是什么意思

- hagiographa是什么意思

- hagiography是什么意思

- hago是什么意思

- hague是什么意思

- hague agreement是什么意思

- hague la 阿格角是什么意思

- haguenau 阿格诺是什么意思

- hague(peace)conference是什么意思