竽Yú

现行罕见姓氏。今山西之运城有分布。《山西人口姓氏大全》收载,未详其源。(按:竽,古代一种簧管乐器,形似笙而略大,疑或以此物为姓。)

竽yú

古簧管樂器。形似笙而較大,管數亦較多。應劭《風俗通·聲音·竽》:“管三十六簧也。長四尺二寸。今二十三管。”1972年長沙馬王堆一號漢墓出土的隨葬器物中有竽,二十二管,分前後兩排。張衡《七辯》:“竽籟應律,金石合奏。”

竽

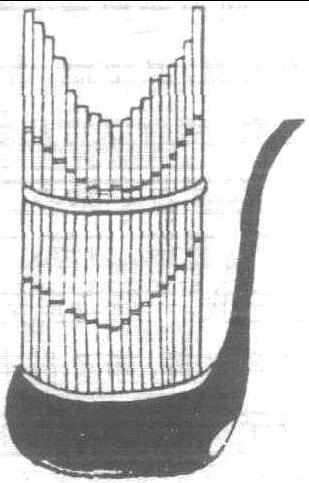

古代吹奏乐器。形制与笙相似而较大,管数也较多, “管三十六簧也” (许慎《说文解字》)。后管数略有减少。由汉墓中出土的竽的明器可见,竽斗、竽咀为木制,二十二根竹制竽管,前后两排呈弧形排列,插在竽斗上。汉代前曾广泛流行。《周礼·春官·笙师》载:“掌教吹竽、笙。”汉代陶俑中常见吹竽形象。宋代即失传。

竽

古代吹奏乐器。竽即大笙,最早见于商代。战国至汉代的古籍中记载了竽和笙两种同类乐器,有时相提并论,有时以笙为其代表。竽和笙的区别是音位排列和簧片数目不同,笙小而簧少; 竽大而簧多。东汉《说文解字》、《风俗通》等史籍记载,竽的形制为三十六管,后减至二十三管,笙为十三——十九簧管。长沙马王堆一号汉墓出土竽的明器为竹制二十二管(无簧),三号墓出土竽为二十六管。西周、战国时,竽和瑟常同时演奏,有“竽瑟之乐”之称。如屈原的《招魂》:“竽瑟狂会,搷呜鼓些。”春秋战国至汉以前,笙竽并存,竽尤被重用。《韩非子》:“竽也者,五声之长者也。故竽先则钟瑟皆随,竽唱则诸乐皆和”。竽一度在宫廷、贵族和民间广为流行。《韩非子·内储说》:“齐宣王(前342—前324在位)使人吹竽,必三百人”。汉唐时期,竽的地位下降,只用于宫廷雅乐和云韵乐中,在隋唐燕乐中已没有地位,宋以后失传。

竽

读音·ü(ˊ),为ü韵目,属u—ü韵部。羽俱切,平,虞韵。

❶管乐器名;公元1972年长沙马王堆一号汉墓出土文物中有竽,二十二管前后二排。

竽yú

古代簧管乐器,像笙而稍大

△ 滥~充数。

竽

古乐器,形状像现在的笙而略大:滥~充数。

竽yú

古代的一种乐器,形状像现在的笙,但比笙稍大。

竽

(3次) 古代的一种簧管乐器。笙类。多为36簧,亦有22簧者。其管分两行排列。陈~瑟兮浩倡《歌·一》 鸣䶵兮吹~《歌·东》~瑟狂会《魂》

另见[鳴竽]

竽yú

古代簧管乐器,形似笙而略大,有三十六簧。《东皇太一》:“陈竽瑟兮浩倡。”

竽

樂器名。《周禮·春官·笙師》: “笙師掌教龡竽、笙、塤、籥、簫、篪、𥴦、管、舂牘、應、雅,以教祴樂。” 鄭玄注:“鄭司農云: 竽三十六簧。” 陸德明《經典釋文》: “竽,音於。”鄭玄《三禮圖》:“竽長四尺二寸,雅竽簧上下各六。” (《玉函山房輯佚書》)

亦作“𥫡”。古代簧管樂器之一種,似笙而略大,先秦初制三十六簧。漢代有减至二十三簧者,宋元有减至十九簧者。殷周時已有,春秋戰國至漢代,廣爲流行,達於宋元,後失傳。出土之漢代百戲陶俑與漢石刻畫像中多有其圖像。公元1972年湖南長沙馬王堆一號漢墓出土明器有竽一件,通高七十八厘米,椭圓形竽斗與吹嘴均爲木製,竽管則爲竹製,共二十二根,呈雙弧形分列於前後兩排。《周禮·春官·笙師》:“笙師掌教龡竽、笙、塤、籥、簫、箎、篴、管。”鄭玄注引鄭司農云:“竽,三十六簧;笙,十三簧。”賈公彦疏:“竽,長四尺二寸。”《韓非子·解老》:“竽也者,五聲之長者也,故竽先則鍾瑟皆隨,竽唱則諸樂皆和。”《楚辭·九歌·東皇太一》:“疏緩節兮安歌,陳竽瑟兮浩倡。”漢·應劭《風俗通·聲音·竽》:“管三十六簧也,長四尺二寸。今二十三管。”唐·段成式《酉陽雜俎·樂》:“咸陽宫中有鑄銅人十二枚,坐皆三五尺,列在一筵上,琴、筑、笙、竽,各有所執。”宋·宋庠《歲晏出沐感事内訟一首》詩:“吹竽昔已濫,在梁今可尤。”《集韻·虞韻》:“竽,或作𥫡”。《正字通·竹部》:“竽,本作𥫡,隸作竽。”《續文獻通考·樂十》引《律吕精義》曰:“按《元史·樂志》云:‘竽與巢笙皆十九簧,惟指法各異。’……十九簧竽上下相生(倍多正少,是名小竽)。”

竽

《周 文物大全圖》

竽yú

竹制管乐器,形似笙而稍大。《韩非子·内储说上》:“齐宣王使人吹~,必三百人。”

竽*yu

F3C4

古代的一种簧管乐器。形状像现在的笙而较大,管也较多:滥~充数。

管乐器

管(管乐;风管;箫管;笙管;铜~;金~;黑~) 簜 玉律 笙箫 细乐

美称管乐器:凤管 玉吹

以银作字表示音调高低的管乐器:银管

以管发声的乐器及其所奏的音乐:管乐

管乐与歌喉:竹肉

管乐器与弦乐器:管弦 桐竹 琴竽 丝竹 丝簧 弦吹 弦笛 弦管 弦筦 筦弦 弦丝

古管乐器:簌 箎 笳(胡笳;边~;悲~) 龠 籥 埙 壎 箛 竽 琯 竖篴 筚篥 悲栗 尺八 比竹 昭华 云箫 羌笛 陇笛 觱篥

胡笳的美称:金笳

竹管乐器:竹 簧 贞筠

雕花的竹管:镂管

簧管乐器:唢呐 锁呐 锁哪 金口角

我国苗、侗等族的一种簧管乐器:芦笙(葫芦笙)

箫和笛一类管乐器:横笛短箫

用竹或铁制的横吹管乐器:笛(笛子;笛牀;横笛;竹笛;银笛;龙笛;短~;牧~;羌~;渔~;朔~;梆~;清~;雅~) 玉骨 横玉 横管 横吹 龙篴 龙管 象管 促管 脆管 九漏 竹牀 茵于 轻圆 霜竹 孤竹 嶰竹 横竹 龙钟管

笛的美称:龙管 龙筦 凤笛 玉笛 玉龙 琼管

鼓吹中的横笛:铙管

铁制的笛管:铁笛 铁管管乐器中发音的薄片;簧

其他吹奏乐器:号(号角;筒~;军~;马~;步~;洋~;铜~;小~)角(铜~;画~;鼓~) 喇叭

号角的美称:金角

军中所用的号角:军号 军角 警角

边塞地区戍卒吹的号角:霜角

装饰华美的管乐器:玉箫金管

装饰精美的管弦乐器:金丝玉管 银筝玉柱 钿筝瑶管 锦瑟瑶笙 朱弦翠管 琼箫瑶瑟

有云状纹饰的管乐器:云管 云篪

别离时所吹奏的管乐器:离管

竽yú

羽俱切,平虞。一种竹制的乐器。《韩非子·解老》:“~先则钟瑟皆随,~唱则诸乐皆和。”

〖竽〗 粵 jyu4〔餘〕普 yú

古代的一種像笙的吹樂器,有成語「濫〜充數」。許慎《說文解字》:「〜,管三十六簧也。」韓非《韓非子.內儲說上》:「齊宣王使人吹〜,必三百人。」竽

中国古代吹奏乐器。古有八音,竽为其一,属于匏类。其体与笙相似,只是簧比笙多。古竽为三十六簧,管长四尺二寸。先奏时期盛行于齐地。汉以后则通行二十三管之竽,兼四清二变之音。到宋代,又改其制,竽与巢笙、和笙皆减为十七管,用以演奏大乐。元代复皆增为十九管,以兼十二律及七音,只是吹奏指法不同。后世又新创 “埒竽”,形似小钟,没有吹嘴,以手埒之则鸣。竽之发声,较重浊,多与巢笙相合乐,宫廷演奏时,通常列于堂下之部。

竽

战国至汉代在中原地区广泛流行的吹奏乐器。宋代失传。在古代是主要旋律乐器,也常作其他乐器的“定音器”。屈原在《九歌》 中写有“陈竽瑟兮浩倡” 的诗句,《战国策·齐策》称齐民甚富而实,“其民无不吹竽鼓瑟”。但竽的形制,近古以来未见有实物。1972年长沙马王堆一号汉墓出土的竽,第一次向人们展示了竽的面貌: 竹木结构,由竽斗、竽嘴 (以上木制) 和22根14厘米至78厘米长短不一的竽管(竹制)组成,竽管插入竽斗内。此件为明器,但马王堆三号汉墓出土了一件实用器 (已破残),已见“点簧” (调整簧片发音音调的技术),是目前世界上最早的乐器簧片实物。

竽yú

{音} (古乐器) an ancient wind instrument

竽yu

【音乐】 ancient Chinese windpipe

竽

fife

竽

匏类吹奏乐器。《九歌·东君》:“鸣箎兮吹竽,思灵保兮贤姱。”《招魂》:“竿瑟狂会,搷鸣鼓些。”可见竽是春秋战国时期广泛流行于楚地的乐器。楚墓出土的一类乐器,由匏斗、匏(或木)嘴及竹质音管三部分构成,或即竽的实物。湖南长沙马王堆1号汉墓出土22管竽的明器1件,其通高78厘米,斗与吹嘴均为木质,竹质竽管22根分两排呈双弧状列插在竽斗中。

竽yú

❷ 滥

❶

❷ 茶

❸ 不留

❹ 绰绰有

△竽yú

9画 竹部 古代的一种簧(huáng)管乐器,形状像现在的笙而略大: 滥~充数。

竽( )

)

甲骨文合集22912,殷

辛酉卜, 出, 貞其𣥈新竽陟告于祖乙。

甲骨文合集24216,殷

□□卜,出,貞……王正……竽……

包山楚簡·文書157,戰國

竽![]() 倌、 竽倌之

倌、 竽倌之![]() 貣解。

貣解。

天水放馬灘秦簡·日書乙種334,戰國至秦

閒事鼓竽。

馬王堆漢墓帛書·戰國縱横家書,西漢

箸之盤竽(盂)。

金魏墓誌,唐

所以北里吹竽,南宫畫象,朱輪咽於流水,紫紱爛於桃源。

執失善光墓誌,唐

掩抑笙竽,非唯北里; 鏗鏘鍾鼎,豈獨南隣。

《説文》: “竽,管三十六簧也。从竹亏聲。”

竽.jpg) 篆

篆.jpg) 隶yú

隶yú

【析形】形声字。古文字形从竹,于声。从竹,与乐器有关。

【释义】《说文》:“管三十六簧也。”本义是一种古代簧管乐器,形似笙而略大,战国时盛行于民间。古代竽在器乐合奏中既是主要的旋律乐器,又是诸乐的定音标准。[滥竽充数]比喻没有真才实学的人,有时也表示自谦。

【shape analysis】It is the pictophonetic character.In ancient character the meaningful part is竹(zhú,bamboo).The phonetic component is于(yú).It relates to the instrument.

【original meaning】A kind of reed pipes.It looks like a reed pipe wind instrument.It was very popular in the folks in the Warring States.

- 悟过改更是什么意思

- 悟迟老人是什么意思

- 悟迷三道是什么意思

- 悟透是什么意思

- 悟過是什么意思

- 悟道是什么意思

- 悟道成佛是什么意思

- 悟道精深是什么意思

- 悟道而笑是什么意思

- 悟道诗是什么意思

- 悟道诗 - 宋·女尼是什么意思

- 悟量是什么意思

- 悟门是什么意思

- 悟霈是什么意思

- 悟静轩是什么意思

- 悟颖塔是什么意思

- 悟香楼是什么意思

- 悟香集是什么意思

- 悟黄粱是什么意思

- 悟(无)能之背(辈)是什么意思

- 悠是什么意思

- 悠是什么意思

- 悠久是什么意思

- 悠久“鲤城” 著名侨乡是什么意思

- 悠久漫长的时间是什么意思

- 悠久的信誉是什么意思

- 悠久的古代寓言是什么意思

- 悠久的年代是什么意思

- 悠乐客是什么意思

- 悠二荡一是什么意思

- 悠倒是什么意思

- 悠倒点是什么意思

- 悠停是什么意思

- 悠停着是什么意思

- 悠儿悠儿的去是什么意思

- 悠千是什么意思

- 悠千儿是什么意思

- 悠县麻鸭是什么意思

- 悠古旷阔高山魂:高山族音乐是什么意思

- 悠哉是什么意思

- 悠哉典属国,驱羊老一生。是什么意思

- 悠哉悠哉是什么意思

- 悠哉游哉是什么意思

- 悠夐是什么意思

- 悠婉是什么意思

- 悠客是什么意思

- 悠尔是什么意思

- 悠当着是什么意思

- 悠往是什么意思

- 悠徐是什么意思

- 悠得紧是什么意思

- 悠忧是什么意思

- 悠忽是什么意思

- 悠悠是什么意思

- 悠悠[i

]是什么意思

]是什么意思 - 悠悠万世功,矻矻当年苦。鱼自入深渊,人自居平土。红日又西沉,白浪长东去。不是望金山,我自思量禹。是什么意思

- 悠悠万古,茫茫天宇,是什么意思

- 悠悠不趁梅花到,匆匆枉带柳花飞。是什么意思

- 悠悠且且是什么意思

- 悠悠之谈是什么意思