突触synapse

神经元之间相互联系的接触部位。它是神经元之间传递信息和实现神经调节功能的关键位点。广义的突触还包括神经元与肌细胞或腺细胞的接触部位。

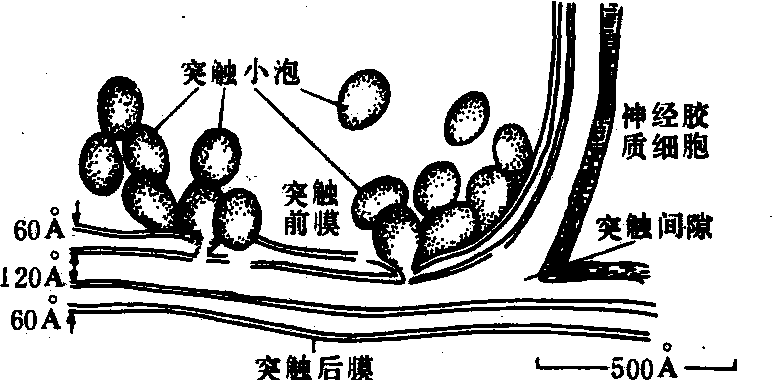

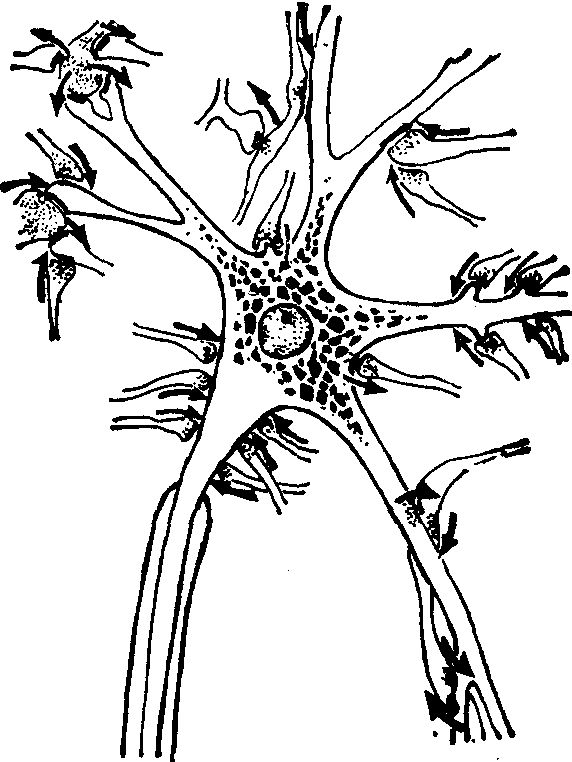

研究证明,神经元之间能以胞体、树突或轴突形成彼此间的突触联系,因而可形成轴-树型、轴-体型和轴-轴型等各种类型的突触。一个神经元轴突分支的终末部分,一般可形成环状或扣状的膨大结构称之为终末扣结或膨体,并以这种结构与另一个神经元的胞体、轴突或树突的表面构成突触。终末扣结末端的膜,称为突触前膜; 它所接触的另一神经元的胞体、轴突或树突的膜,称为突触后膜; 两膜之间的空隙,称为突触间隙。一个突触就是由这种突触前膜、突触后膜和突触间隙三部分所组成(见图)。在终末扣结的轴浆内含有线粒体和大量内含递质的突触小泡。不同的突触小泡大小和形状不同,所含的递质也不同。突触前膜和后膜上都存在受体。一个神经元的轴突末梢一般都反复分支,并各与许多后继神经元形成突触联系,而在该神经元的树突和胞体上又可以同时接纳来自多个不同神经元的终末扣结。因此,对某一单个突触而言,神经元有突触前神经元和突触后神经元之分,但是对某一神经元而言,它可能既是突触前神经元又是突触后神经元。由于轴突、树突分支多,有时一个神经元的突触联系可多达几十万个。神经元之间就是以这种相互联结的突触结构,形成极其复杂的神经网络。

突 触 结 构 图

神经系统突触传递的方式有化学性和电性传递两种,哺乳动物的突触传递绝大多数是化学性传递。化学性传递是以化学递质为中介,当动作电位传至突触前末梢时,Ca2+从细胞外进入末梢内,促使突触小泡向突触前膜移近,小泡与前膜接触,继而融合并破裂,于是小泡内的化学介质释出至突触间隙,这一过程称为胞裂外排。释出的递质穿过突触间隙与突触后膜上的受体结合,引起受体蛋白分子构型的变化,并激活一系列酶系统,使突触后膜的离子通透性发生改变,从而产生突触后电位。若兴奋性递质与受体结合,提高了膜对Na+、K+和Cl-的通透性,特别是Na+通透性增加,使Na+从膜外进入膜内,膜呈现局部去极化,以电紧张形式向周围传播,膜电位变化到一定程度,触发突触后神经元产生动作电位,兴奋从突触前神经元传至突触后神经元从而完成信息传递,突触后膜的这种电位变化称兴奋性突触后电位(EPSP); 若抑制性递质与相应受体结合,则使膜对K+、Cl-通透性增大,特别是Cl-从膜外进入膜内,引起膜内负电位增大,膜呈现超极化,并以电紧张形式迅速向周围传布一定范围,使突触后神经元膜兴奋性降低,信息传递受到抑制,突触后膜的这种电位变化称抑制性突触后电位(IPSP)。当动作电位经过化学性突触时,只能从突触前神经末梢传向突触后神经元; 突触传递需经递质释放、扩散以及与突触后膜受体结合等一系列过程,耗时0.5~2毫秒,所形成的后电位是一种局部电位,没有不应期,可以进行时间总和和空间总和,而且易受内环境变化的影响。缺氧或二氧化碳增加以及酸碱度改变均可以影响突触部分兴奋传递,还对某些药物有高度的选择性。

电性传递是通过局部电流作用。突触前膜与后膜间的间隙很窄,阻抗很低,而且突触前末梢的动作电位能直接跨越间隙作用于突触后膜,引起突触后神经元兴奋,其传递速度很快,延搁时间短,并呈双向传递。

突触synapse

动物神经元间相互接触部形成的特化结构。神经元彼此任何部位都可组成突触,但以轴突末端贴附另一神经元胞体或树突表面居多。突触的组成、形态及所含神经递质不一。按传递冲动是否借助神经递质及结构特点,分为需化学物质(神经递质)传递冲动的化学性突触和不需递质的电突触。通常前者结构由三部分组成:突触前部,即轴突终末,含许多膜包小泡即突触小泡,是神经递质的主要贮存场所;突触间隙,宽10~50 nm,存在横跨间隙的细丝和中等电子致密物,与冲动传导有关;突触后部,为细胞体或轴突在接触点的局部区域。间隙两侧质膜称突触前膜和突触后膜,结构都特化。神经冲动传至突触前部,使突触小泡以胞吐方式释放神经递质于突触间隙,突触后膜上受体与递质结合,引起生理效应,从而传递冲动。神经元以此相互联系,使冲动定向传导。最早期称接触点为突触,随着研究深入,而今该词涵义较广,亦指运动神经末梢与效应细胞接触部及感觉神经末梢与感觉细胞接触部所形成的特化结构(见“电突触”、“胞吐作用”)。

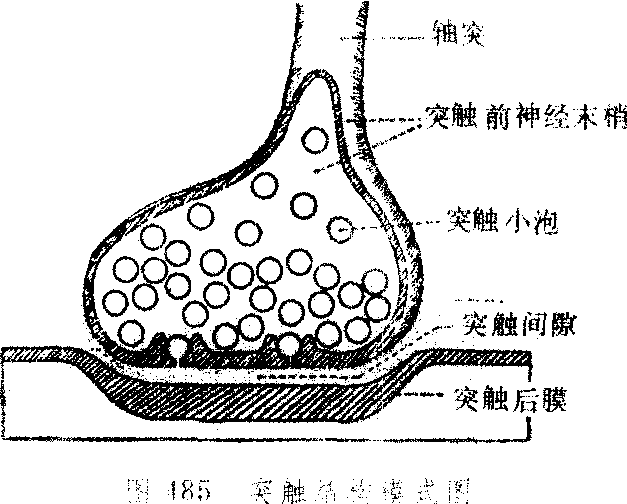

突触tuchu

一个神经元与另一个神经元相接触的部位叫做突触。在光学显微镜下观察,可以看到一个神经元的轴突末梢经过多次分支,最后每 一小支的末端膨大呈杯状或球状,叫做突触小体。这些突触小体可以与多个神经元的细胞体或树突相接触,形成突触。从电 子显微镜下观察,可以看到,这种突触是由突触前膜、突触间隙和突触后膜3部分构成 (如图),突触间隙是两个神经元之间很狭小的空隙。这就是说,这两个神经元之间仅仅是互相接触,它们的细胞质并没有连通。神经元之间神经冲动的传导是单方向的,即244神经冲动只能由一个神经元的轴突传导给另一个神经元的细胞体或树突,而不能向相反的方向传导。当神经冲动通过轴突传导到突触小体时,突触小体中的突触小泡就释放化学递质到突触间隙中,这些化学递质起携带信息的作用,它能把前一个神经元的冲动传导到下一个神经元上,使下一个神经元发生兴奋或抑制。突触有多种,根据功能和结构的不同特征,可以作不同的分类。如按传递效果分,有兴奋性突触和抑制性突触;按传递机制分,有化学突触和电突触。最大多数是化学突触。还可因所利用的不同化学递质而细分为:胆碱类递质突触、单胺类递质突触(含去甲肾上腺素、多巴胺、5羟色胺)、氨基酸类递质突触等。

突触tuchu

一个神经原和另一个神经原特化的相接触部位。由于两神经原之间相互接触的部位不同,突触的组成分为三类:轴突——胞体型,即一个神经原的轴突末梢与另一个神经原的胞体之间的接触;轴突——树突型,即轴突末梢与另一个神经原树突之间的接触;轴突——轴突型,即轴突末梢与另一个神经原轴突末梢相接触。神经原轴突末梢膨大成小球状,称为突触小体,与突触后神经原的胞体或突起相接触。在电子显微镜下可观察到,突触的接触处各有膜隔开,轴突末梢的轴突膜称为突触前膜,与突触前膜相对的胞体膜或树、轴突膜称为突触后膜,两膜之间为突触间隙。一个突触即由突触前膜,突触后膜和突触间隙三部分组成。突触的主要功能是将神经冲动由一个神经原传至另一个神经原。有的神经原的轴突末梢,可以分出许多突触小体,并且可与多个神经原的胞体或树突形成突触,因此,一个神经原可以影响多个神经原活动。同时,一个神经原的胞体和树突可以与多个神经原轴突的突触小体形成突触,因此,一个神经原又可接受许多不同神经原的影响。据估算,一个前角运动神经原表面约有1800个突触。

突触synapse

神经元之间或神经元与肌细胞或腺细胞之间相互连接并能传递兴奋与抑制的结构叫突触。突触分电突触和化学突触2类:电突触为神经元之间的缝管连接;化学突触借化学物质传递,能释放化学递质的膜状结构叫突触前膜,有受体能接受化学递质的膜状结构叫突触后膜,2者之间的缝隙叫突触间隙。突触前膜侧的胞质含有化学递质的突触小泡、微丝和线粒体;突触后膜上有各种特异性的蛋白质受体。人类神经系统的神经元极其繁多,神经元间接触形式亦不一致,故突触种类亦多样:1个神经元轴突与另1神经元树突接触,叫轴树突突触;1个神经元轴突与另1神经元胞体接触,叫轴体突触;1个神经元轴突与另1神经元轴突接触,叫轴轴突触。此外神经元间联系的数目亦不同:有的1个神经元与1个相联系;有的1个与多个联系;有的多个与1个联系,如小脑浦肯野细胞树突上的突触可多达10万个。

突触

神经元之间相互接触产生机能联系的部位。常见的是轴树突触、轴体突触。神经元的轴突终末与肌细胞或腺细胞的连接处,也称突触,如神经肌肉接头也称神经肌肉突触。突触有不同的分类。如按传递效果分,有兴奋性和抑制性突触;按传递机制分,有化学性突触和电突触等。

突触

神经元的轴突末梢与其他神经元的细胞体或突起相接触的部位。一个突触由突触前膜、突触间隙和突触后膜构成。分轴突与细胞体相接触,轴突与树突相接触,轴突与轴突相接触三类。

突触

指一个神经元的轴突末梢与其它神经元的细胞体或突起相接触的部位。突触可分为三类:

❶轴突与细胞体相接触;

❷轴突与树突相接触;

❸轴突与轴突相接触。突触有特殊的结构。一个神经元的轴突末梢首先分成许多小枝,每个小枝的末梢部分膨大呈球状、称为突触小体,贴附在下一个神经元的细胞体或突起表面。相接触的表面由膜隔开,轴突膜称为突触前膜,与突触前膜相对应的细胞体膜或突起膜则称为突触后膜,两膜之间为突触间隙。一个突触即由突触前膜,突触后膜和突触间隙三部分组成。在突触小体的轴浆内含有较多的线粒体和大量囊泡(突触小泡),突触小泡内含有高浓度的递质。当突触前神经元的神经冲动传至轴突末梢时,引起突触小泡释放递质,递质与突触后膜受体结合后,提高了后膜对Na+、K+、Cl-的通透性,尤其是Na+的通透性,使突触后膜产生局部去极化,这种局部电位变化叫做兴奋性突触后电位。局部电位不能产生可传导的动作电位,只有这种电变化总和起来达到阈电位水平时,才能引起突触后神经元产生动作电位,并沿神经纤维传导,突触后神经元兴奋。所以突触的作用主要是起传递兴奋的作用。

突触

神经纤维末端通常以终纽等形式告终,接触到另一神经元表面,这个接触点称为突触(见图)。这一名词也常扩展包括神经肌接头。一般在末梢纤维上还带有较多膨大的小结,亦具有终纽结构,平行贴靠另外神经元的树突和胞体,称为沿程扣结。树突分支上的小棘与穿行的纤维之间相接,亦属突触。少数神经纤维的终端成为巨大的末梢,如蜗神经核和斜方体核中的终球和花托。一个神经元轴突的全部末梢可与多数神经元形成突触; 一个神经元表面的突触也来自多数不同来源的末梢,因而构成了神经元之间的广泛联系。一个突触包括突触前膜(或突触前终末)、突触间隙和突触后膜。在突触前膜内面的胞质内,有杆形、球形的线粒体和含高浓度神经递质的突触小泡。突触小泡圆扁、大小不等,但每种小泡并非在各型末梢中兼有。直径约40nm的清亮小泡大概含乙酰胆碱;直径约50nm有致密颗粒核心者含儿茶酚胺,特别是去甲肾上腺素。在突触前膜的内面有栅栏状的致密区。突触后膜的胞浆面下亦具有致密带。突触前、后膜之间是10~20nm宽的间隙,神经递质跨过此隙以影响突触后膜上的特殊受体。常见的突触形式是轴突—树突和轴突—胞体。轴突—轴突 (包括轴突与轴突末梢和轴突起始段) 的较少。近来更发现两个神经元之间的各部位相接触能形成突触的地点,远比过去所知的形式要多,如树突—树突和胞体—胞体突触等。也有人依据突触组合形

突触模式图

箭头示冲动传导的方向

突触

Sherrington(1897)提出,神经元不互相连接成网,它们通过彼此间的接触点传递信息,他称这些接触点为突触(参见“神经元学说”条)。早年光镜研究,见突触是由神经元轴突末端分枝膨大的小球或小结,贴附于别的神经元胞体或树突表面构成,这些小球或小结称突触小结。但未能见突触的结构细节。电镜研究,对突触的微细结构及其与信息传递机理的关系,提供了丰富的知识。已知许多突触传递神经冲动,须借助于释放特殊化学物质起居间作用,这些物质称神经递质。这类突触称化学性突触。近年研究发现,有些突触能直接传递电信号,不借助神经递质的作用,这类突触称电突触。运动神经末梢与效应细胞接触部位的微细结构和信息传递机理与化学性突触基本相同,也常称它们为突触。近年也常称感觉神经末梢与感觉细胞的接触部位为突触。故现今的突触一词的涵义较广。突触的样式不一。最多见的为轴突末端分成多个细枝,每个细支末端膨大呈小球或小结,止于另一个神经元的表面,这样的轴突末梢称终结或终足。有的小结相当大,可包围另一神经元胞体的大部分。有些轴突细支全长有间隔的或连续的许多膨大部,与神经细胞或效应细胞接触,这样的轴突末梢称通结。神经元上的突触数目差别很大。脑神经节和脊神经节的感觉神经元没有突触,小脑颗粒细胞只有几个,脊髓前角的大运动神经元约近2000个,小脑Purkinje细胞的树突上可有数十万个。

突触的结构 突触是神经元彼此间的功能接触点,神经元通过此点传递神经冲动。突触的组成有多种类型,神经元彼此的任何部位几乎都能组成突触,但以轴突细枝末端所成的突触小结贴附于另一神经元胞体或树突表面所成的居多。根据突触传递神经冲动是否借助于神经递质以及突触的结构特点,可将突触分为化学性突触和电突触。对化学性突触的研究很多并较深入,它们具有相当复杂而多样的结构特点。对电突触的基本结构已较了解,但其细节尚所知较少。

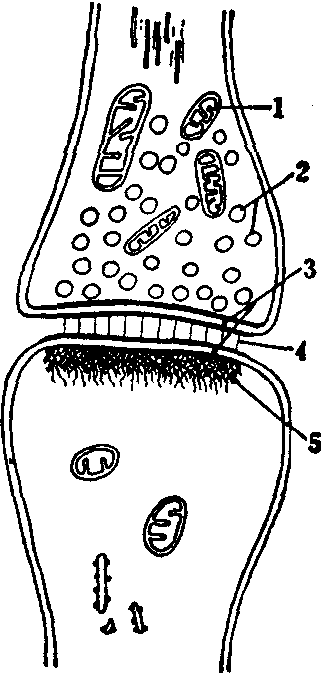

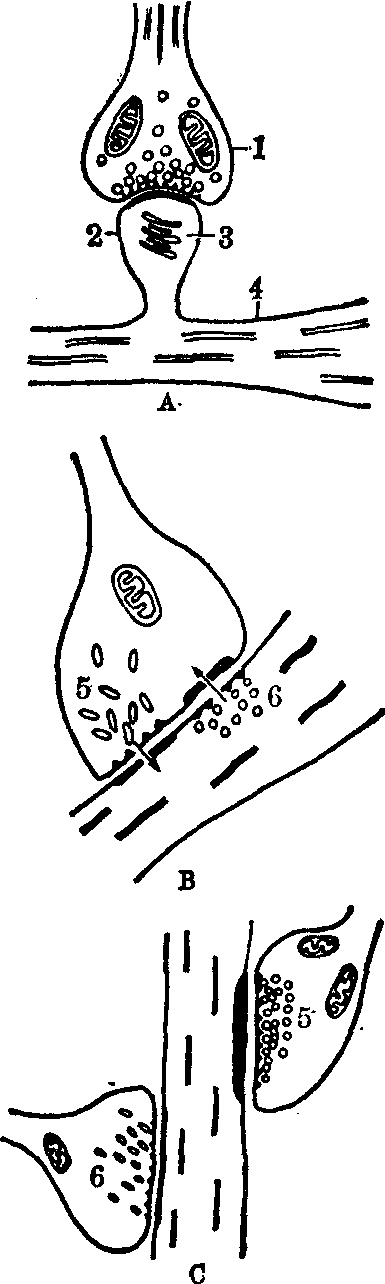

化学性突触 典型的化学性突触由突触前成分,突触间隙和突触后成分组成(图1)。突触前成分即轴突末梢的突触小结,突触后成分是另一个神经元的胞体或树突与突触前成分相接触的局部区域。突触前成分的膜称突触前膜,突触后成分的膜称突触后膜。两膜的结构呈现特化,胞质面各附着有厚度不等的致密物质和特殊结构。两膜之间有宽10~20nm的间隙,称突触间隙或突触缝。间隙内含中等密度的物质和连接两膜的细丝,它们大概是蛋白质和粘多糖,除牢固粘着突触前膜和后膜外,大概还有别的作用(图1)。脑组织匀浆离心分离所取得的突触小体,是突触前成分和与它粘着的突触后膜。这些小体详细的化学分析,为探讨突触化学组成和信息传递机理提供了颇有价值的知识。

图1 化学性突触的电镜模式图

1.线粒体 2.突触小泡 3.突触前膜和突触后膜 4.突触间隙中的细丝 5.突触后膜内的细丝网图上半部是突触前成分,下半部是突触后成分

(1)突触前成分: 光镜观察银浸染法的标本,见它常呈小结或小球形,染棕或黑色,直径1~2μm。能见其内含神经原纤维和线粒体,但未见更多的结构细节。电镜下见其内含线粒体、滑面内质网的小囊和小管、成束的神经丝和微管。此部的一个重要特点是含许多有膜包裹的小泡,称突触小泡,是神经递质的主要贮存所在(图1)。各突触中突触小泡的大小、形状和内容物的密度不一。有的小泡内容物密度很小,呈清明小泡。有的小泡内容物密度大,呈较大的颗粒,为致密颗粒小泡或致密核心小泡。清明小泡呈圆形、扁形或不规形。直径40~50nm的圆形清明小泡见于骨胳肌的运动终板、交感神经节前纤维末梢和副交感神经节后纤维末梢,并见于中枢神经系的许多突触。这种小泡大多含乙酰胆碱,有些含γ-氨基丁酸。扁形清明小泡见于中枢神经系,已知有些含甘氨酸。致密颗粒小泡大小不一。有的小泡直径为40~60nm,内有15~25nm的颗粒。这种小泡大多含儿茶酚胺,尤其是去甲肾上腺素,见于交感神经节后纤维末梢。脑内有些突触含直径80~90nm的小泡,颗粒直径50nm;也有的突触含80~150nm的小泡,颗粒直径50~70nm;这些小泡大多含5-羟色胺和多巴胺,有些含肽。

已知的神经递质和拟神经递质有数十种,可分四类:

❶胆碱类:如乙酰胆碱;

❷单胺类:如去甲肾上腺素、多巴胺和5-羟色胺;

❸氨基酸类:如γ-氨基丁酸、甘氨酸和谷氨酸等;

❹肽类: 神经细胞中含多种肽;有些细胞内的脑啡肽、内啡肽和P物质可能是神经递质;有些细胞含已知为激素的肽(参见“APUD细胞系统”条),这些肽的作用所知还不多,有些或许是神经调制质,起增强或减弱神经递质效应的作用。传统的见解认为,每个神经元只合成和释放一种神经递质,但现知肽和单胺同时存在于某些神经元中,其中一种是神经递质,另一种可能是神经调制质。目前应用免疫组织化学法研究,对多种肽在神经元的定位已取得丰富的资料。

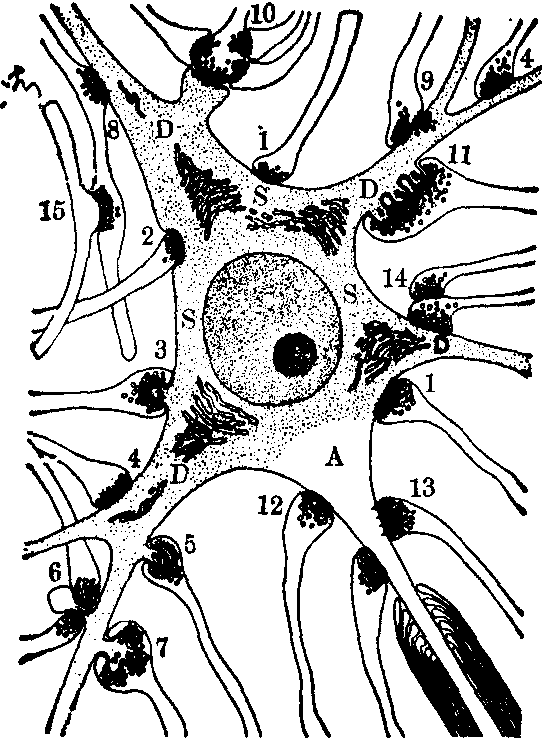

图2 多种突触的形态

S.胞体 D.树突 A.轴突

1.轴体突触 2.轴体突触 3.轴体突触 4.轴树突触 5.轴棘突触 6.嵴突触 7.轴棘突触 8.中途突触 9.轴树突触(交互突触) 10.突触小球 11.轴棘突触 12.轴轴突触 13.轴轴突触 14.系列突触 15.中途突触

神经元含合成有关神经递质的前体和酶系。乙酰胆碱一般在轴突末梢中由胆碱乙酰化酶作用于胆碱和乙酰辅酶A生成。去甲肾上腺素和多巴胺的前体是酪氨酸。酪氨酸被细胞吸收后,由胞体和轴突末梢的酪氨酸羟化酶羟化为3,4-二羟苯丙氨酸(简称多巴),后者被多巴脱羧酶脱羧成为多巴胺。多巴胺还可被胞质、高尔基复合体、内质网和突触小泡膜的多巴胺-β-羟化酶转化成去甲肾上腺素。肽类主要在胞体内由粗面内质网和高尔基复合体合成,其步骤与蛋白质的合成基本相同(参见“内分泌腺”条)。初合成的肽分子较大,再经切酶的作用,切去多余的片段,成为有活性的分子贮存于突触小泡中。

神经递质主要存在于突触小泡内。一个轴突末梢内的突触小泡可多达数千个。每个小泡含1万~20万个递质分子。神经冲动传到轴突末梢时,触发突触前膜的钙通道开放,大量钙离子进入,使突触小泡与突触前膜融合,以胞吐方式释放神经递质到突触间隙。释放的递质只有一部分与突触后膜的受体结合,产生生理效应。乙酰胆碱和单胺的多余部分可被轴突末梢摄入,肽类释放后似不能回收。多余的乙酰胆碱也可被突触间隙中的乙酰胆碱酯酶分解。去甲肾上腺素则为突触间隙和突触后膜的儿茶酚-氧位-甲基转位酶降解,或由线粒体的单胺氧化酶分解,分解的产物可供末梢再用于合成递质。

(2) 突触后成分:此部胞质常有线粒体聚集。突触后膜胞质面附有较厚的致密物质,Ⅰ型突触的更厚。有些树突棘的胞质中有棘器(图2、图3)。棘器由几个平行叠置的扁囊和位于扁囊间的板状致密物组成。类似棘器的结构也见于树突和轴突。此器的意义还不了解,有人推测它可能与学习和记忆有关。突触后膜有特殊的蛋白,分别起受体、离子通道和泵的作用。受体与通道或腺苷酸环化酶偶联,并能与特定的神经递质结合,使突触后膜发生兴奋(去极化)或抑制(超极化)。受体与递质分子结合时,使通道启动,膜内、外离子浓度发生改变,引起膜电位的迅速变化。受体也可激活腺苷酸环化酶,使细胞合成环腺苷酸。后者作为第二信使,激活细胞内的蛋白激酶,调节膜蛋白或酸性核蛋白的磷酸化,调节膜受体、泵和通道蛋白的生成和分解,进而影响受体与递质的结合,或影响膜对离子的通透性,使突触后膜出现慢而长时效的兴奋或抑制。已知神经细胞结合某种神经递质的受体不止一种,有的受体为兴奋性,有的为抑制性,故一种神经递质在不同的突触起不同的效应。

电突触 生理学的研究发现神经元之间有电偶联,神经元可借此种方式传递神经冲动。电镜的研究表明,它们的结构是缝隙连接。神经细胞间的缝隙连接与别的细胞间的结构基本相同(参见“细胞连接”条),尚未知它是否另有特点。电突触传递信息不借助神经递质,是细胞间的低电阻通道。它的传导大概是双向的,由神经通路中神经元的关系决定其传导方向。近年见混合性突触,即突触的接触面分二部分,一部分是化学性突触,另一部分是电突触。神经冲动可能先传过电突触,使突触后膜接近于刺激阈值,易于接受化学性传递; 也可能电突触同化学性突触的传递方向相反,在化学性传递之后反向传到轴突,起增强或减弱化学性传递的效应。

突触的分类 突触的组成、形态和所含神经递质不一,并有不含神经递质的突触,故可按不同的标准进行分类和命名。一个突触可有不同的名称。按神经元组成突触的部位划分,有轴-树和轴-体突触,即轴突末梢与树突或胞体接触。轴突末梢止于树突棘的称轴-棘突触。这二种突触最多见。也常见轴-轴突触,即轴突末梢止于别的轴突的起始段或末梢(图2)。大概起突触前抑制的作用。近年还发现树-树、树-轴和树-体突触及体-体、体-树和体-轴突触。这些突触的信息传导方向与经典的神经元学说似不相符,其意义所知甚少,或许在信息传导的局部环路中起整合作用。

按突触的配布和接触方式分:

❶中途突触: 轴突或其分支的全长有间隔的或连串的许多膨大部。这些膨大部含突触小泡,与别的神经细胞或效应细胞形成突触(图2),如小脑攀缘纤维与梨形细胞的突触,交感节后神经纤维与平滑肌的突触;

❷系列突触:由二个以上的突触顺次组合所成(图2),常见的为轴-轴-树和轴-轴-体突触,其意义所知甚少;

❸交互突触:它的接触面分为二半,两半的突触前部和后部及传导方向相反(图3),见于脑某些区域的树-树突触。它可能是精细的局部环路,也许起侧抑制的作用;

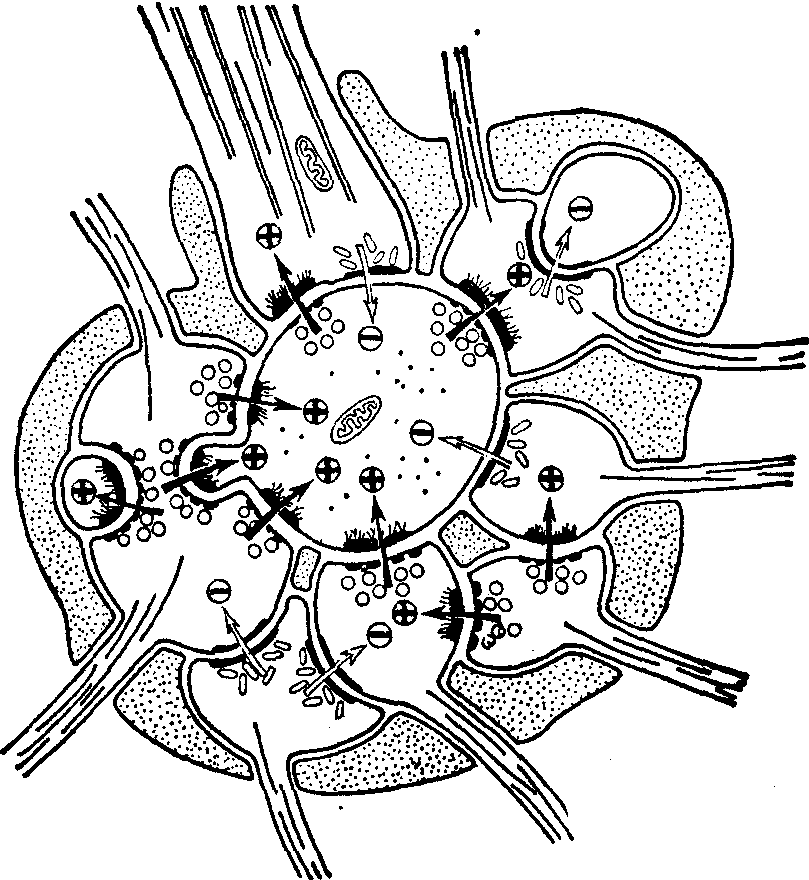

❹突触小球:为几个神经细胞突起细枝组成的小球。电镜下,它是几个神经细胞突起组成的突触集合体,周围有神经胶质细胞包被(图4)。小球的几个突触间的信息传递关系较复杂,其意义尚不清楚。

按突触间隙的宽度及突触前膜和后膜的厚度,Gray(1959)见大脑皮质中有I型和II型两型突触。I型突触的突触间隙宽30nm,突触后膜附有较厚的致密物,比突触前膜厚很多(图3)。因此型突触的前膜和厚膜厚度相差很大,故又称不对称性突触。II型突触的突触间隙宽20nm,突触前膜和后膜厚度相近,故也称对称性突触。但这二型并不能包括脑的所有突触,还有许多介于这二型之间。

图3 几种突触超微结构模式图

A.轴棘突触 B.交互突触C.I型突触(右上)和II型突触(左下)

1.突触小结 2.树突棘 3.棘器 4.树突 5.圆形突触小泡 6.扁形突触小泡

根据突触前成分所含突触小泡的大小、形状和内容物的密度可将突触分为数种。有的突触中的小泡内容物密度小,为清明小泡。这种小泡可为圆形或扁形。有的突触的圆形小泡内有致密颗粒,小泡和其内的致密颗粒的大小不一。有些研究意图探讨突触小泡的形态特点同所含神经递质的关系,寻求能反映所含递质的突触小泡的形态特点和分类。这种分类虽有一定的用处,但不能作为判断所含神经递质的可靠依据。Uchizono(1965)提出按突触传递的效应和突触小泡的形状将突触分为兴奋性和抑制性二类。兴奋性突触含圆形清明小泡,抑制性突触含扁形清明小泡(图3)。另知I型突触多为兴奋性,常含圆形小泡; II型突触常为抑制性,常含扁形小泡。有些研究者常根据突触小泡的这些形状特点推测突触的功能。但已知抑制性突触并不都含扁形小泡,故此种分类虽有一定的价值,但也不确实。另外。在脑、视网膜和内耳的感受器有特殊形态的突触,它们的突触前成分或突触后成分呈特殊的形状,突触后成分含特殊形状的致密物。这些突触各有特定的名称,但其意义还不了解。另有些突触不含神经递质,其基本结构是缝隙连接,称电突触。电突触是否可分多种类型,还不了解,因对它们的研究尚不深入和细致。

图4 突触小球超微结构模式图

各种连接形式的突触围绕位于中心的一个树突。 示兴奋性突触;(一)示抑制性突触; 箭头示信息传导方向(黑箭头表示兴奋,空心箭头表示抑制)。突触小球周围有神经胶质细胞包裹

示兴奋性突触;(一)示抑制性突触; 箭头示信息传导方向(黑箭头表示兴奋,空心箭头表示抑制)。突触小球周围有神经胶质细胞包裹

突触

神经元是神经系统内各自独立分离的结构单位,它们彼此间相互联系的接触点称为突触。在神经系统内,信息通过突触从一个神经元传至另一个神经元。所以突触是控制信息传递的关键部位,决定着信息在神经系统内传递的范围、方向和作用。

突触有其特殊的细微结构。在显微镜下,一般可见到一个神经元轴突分支的终末,形成环状或扣状膨大,称终末扣结(或在终末的全长形成串珠状的膨大,称膨体),依附在另一个神经元的胞体或树突的表面,构成突触。在终末扣结的末端,其膜增厚,电子密度高,称突触前膜;其依附处的胞体或树突的膜亦增厚,电子密度也高,称突触后膜; 两膜之间有一宽约200~500的间隙, 称突触间隙。一个突触即由突触前膜、突触间隙和突触后膜三部分组成。在终末扣结的轴浆内含有线粒体和大量内含递质的突触小泡。突触前膜及后膜上都有受体存在。一个神经元的轴突末梢一般都反复分支,与许多后继神经元形成突触性联系。而在一个神经元的树突及胞体上又可以同时接纳来自多个不同神经元的终末扣结,构成很多突触。不同神经元上的突触数目不同,从几个至几十万个不等。脊髓的前角运动神经元可能有2,000个突触,人类大脑皮质的神经元平均有3万个突触。所有突触绝大部分分布在树突和胞体上,以树突上为多。

突触可按其传递过程及功能特点加以分类。如按其传递过程可分为电性突触和化学性突触; 按其对突触后神经元的作用可分为兴奋性突触与抑制性突触; 按突触的前后神经元接触的形式,可分为包围性突触和依傍性突触。

突触

synapse

突触

synapse

突触synapse

神经元在结构上彼此之间没有原生质相连,每一神经元的轴突末梢只与其他神经元的细胞体或突起相接触,此相接的部位称突触。主要的突触组成可分为三类:(1)轴突与细胞体相接触。(2)轴突与树突相接触。(3)轴突与轴突相接触。突触有特殊的微细结构,一个神经元的轴突末梢首先分为许多小支,每个小支的末梢部膨大呈球状,称突触小体,贴附于下一个神经元的胞体或树突表面。一个神经元的轴突末梢一般都反复分支而形成许多突触子体,与其后的神经元的树突或胞体构成突触,所以一个神经元可以通过突触传递而对许多其他神经元产生作用。另外,一个神经元的树突或胞体也可以接受许多神经元的突触子体构成突触,而接受许多不同种类和性质的神经元的影响。

突触synapse

神经元之间赖以传递神经冲动,进行通信联络的特殊连接装置。突触常在一个神经元的轴突末梢与另一个神经元的树突或细胞体之间形成。但两个神经元的轴突与轴突,树突与树突以及细胞体与细胞体之间也都可以有突触存在。突触这个名词的应用,也不限于神经元与神经元之间,例如神经肌肉接头也称为神经肌肉突触。通过突触的冲动传递,有方向性,总是由突触前细胞传向突触后细胞。突触有多种,根据功能和结构的不同特征,可以作不同的分类。

突触

神经系统的组成单位即神经元之间赖以传递神经冲动,进行通信联络的特殊联接装置。突触常在一个神经元的轴突末梢与另一个神经元的树突或细胞体之间形成。但两个神经元的轴突与轴突,树突与树突以及细胞体与细胞体之间也都可以有突触存在。突触这个名词的应用,也不限于神经元与神经元之间,例如神经肌肉接头也称为神经肌肉突触。通过突触的冲动传递是有方向性的,总是由突触前细胞传向突触后细胞。突触有多种,根据功能和结构的不同特征,可以作不同的分类。

- 显着性水平是什么意思

- 显着性水平是什么意思

- 显着量是什么意思

- 显着量是什么意思

- 显示偏好理论是什么意思

- 显示偏好理论是什么意思

- 显示偏好理论是什么意思

- 显示器是什么意思

- 显色原理是什么意思

- 晁补之是什么意思

- 晁错的贵粟论是什么意思

- 晁错的贵粟论是什么意思

- 晃板(huàng—)是什么意思

- 晋三临辟雍碑是什么意思

- 晋中市是什么意思

- 晋元帝(276—323)是什么意思

- 晋冀鲁豫根据地土地使用立法是什么意思

- 晋剧是什么意思

- 晋剧是什么意思

- 晋升职级要注重业务能力和实际贡献是什么意思

- 晋国史研究是什么意思

- 晋城是什么意思

- 晋城市是什么意思

- 晋城矿区陷落柱反射波地震法探测是什么意思

- 晋宁县是什么意思

- 晋宁石寨山古墓群是什么意思

- 晋察冀根据地减租减息立法是什么意思

- 晋察冀根据地租佃债息立法是什么意思

- 晋察冀边币是什么意思

- 晋察冀革命根据地史是什么意思

- 晋州市是什么意思

- 晋武帝(236—290)是什么意思

- 晋江市是什么意思

- 晋祠是什么意思

- 晋西北根据地减租交租立法是什么意思

- 晋西北根据地减租减息立法是什么意思

- 晋西北根据地荒地开垦立法是什么意思

- 晏婴的消费观是什么意思

- 晏婴的消费观是什么意思

- 晒前润湿剂是什么意思

- 晒后润湿剂是什么意思

- 晒图纸光敏涂料是什么意思

- 晒红烟是什么意思

- 晒黄烟是什么意思

- 晒黑加速剂是什么意思

- 晒黑油是什么意思

- 晓出净慈寺送林子方(1)(其二)是什么意思

- 晓出净慈寺送林子方(其一)是什么意思

- 晓出黄山寺是什么意思

- 晓步是什么意思

- 晓霁(1)是什么意思

- 晕动症是什么意思

- 晕厥是什么意思

- 晕厥是什么意思

- 晕厥是什么意思

- 晕厥的诊断与治疗是什么意思

- 晕可平糖浆(冲剂)是什么意思

- 晚报与都市报现象是什么意思

- 晚报新闻学是什么意思

- 晚晴是什么意思