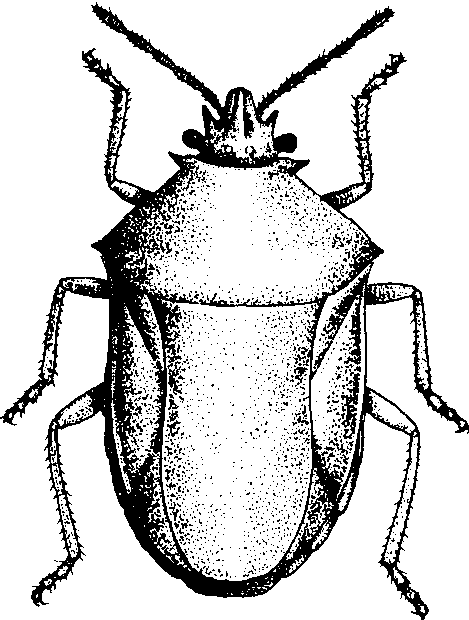

稻黑蝽rice black stink bug

刺吸水稻等作物的害虫。学名Scotinophara lurida (Bur-meister)。半翅目,蝽科。分布于东亚、东南亚地区和印度、斯里兰卡。中国分布北限为河北南部,山东和江苏北部偶见,长江以南各省区比较普遍。主害水稻,也为害小麦、粟、玉米、甘蔗、豆类、马铃薯及柑橘等。成虫和若虫刺吸稻茎、叶及穗部汁液,被害处呈黄斑,严重时影响分蘖和发育,甚至造成全株枯死。20世纪50年代以前,在中国一直是害稻蝽类的优势种。1929年曾在江苏宝山、浙江嘉兴等县成灾。1950年江西南部亦因此虫为害减产;60年代以后,虫口密度显著下降。为害水稻的黑蝽,除本种外,近似种还有弯刺黑蝽及短刺黑蝽。成虫体长8.5~10毫米,宽4.5~5毫米。长椭圆形,黑褐至黑色,头中叶与侧叶等长,复眼突出。喙可达后足基节间。前胸背板前角刺向侧方平伸。小盾片舌形,末端平截或稍内凹,几乎长达腹末,两侧缘在中部稍前处内弯。卵长约0.9毫米,宽0.8毫米,近短桶形,红褐色; 假卵盖圆突,周缘具有40~50枚小齿状的呼吸一精孔突; 卵壳网状,具有小点刻,被白粉。1 龄若虫体长约1.3毫米,头胸褐色,腹部黄褐或紫红,节缝红色,腹背有红褐斑; 3龄体长约3.3毫米,暗褐或灰褐色,腹部散生红褐小点,前翅芽微露; 5龄体长7.5~8.5毫米,头、胸淡黑,腹部稍带绿色,腹背臭腺孔区黑色,后翅芽显见(见图)。

稻黑蝽

江苏、浙江年生1代,江西2代,广东2~3代。以成虫在石块下、向阳的土缝内、田边杂草根际、稻桩间和树皮裂缝处越冬。初夏出蛰,群集稻田为害。成虫和若虫晴日白天多潜伏在稻丛基部近水面处,阴天及傍晚以后上行到穗部和叶片吸食。卵聚产于稻株离水面6~9厘米的叶鞘上,每块多为14枚,排成2列。每雌虫一生产卵75粒左右。早插生长旺盛,叶色浓绿的稻田及丘陵、山区垅田,往往发生较重。天敌有寄生卵的稻蝽黑卵蜂,寄生成虫的白僵菌。捕食成虫和若虫的有猎蝽、蜘蛛、青蛙和椋鸟等。利用成虫在接近水面的稻茎上产卵和卵在水中浸泡24小时即不能孵化的习性,水源方便的地区,在产卵期适当排水,降低产卵部位,然后灌水10~13厘米,浸泡一昼夜,每隔3~4天排灌一次,连续3~5次,可杀死大量卵块。防治稻绿蝽可兼治此虫。

稻黑蝽black rice bug

Scotinophara lurida Burmeis-ter,昆虫纲,半翅目,蝽科。分布于华东、华中、西南、华南及河北;日本、印度、斯里兰卡、马来半岛也有分布。寄主有水稻、小麦、粟、甘蔗、玉米、豆、马铃薯、柑橘。成虫体长8.5~10 mm,长椭圆形,黑褐至黑色,前胸背板前侧角有一横伸的小刺,小盾片舌形,几达腹末。末龄若虫体长7.5~8.5 mm,暗褐色,腹背4~6节有3条横椭圆形黑皱纹。一年发生1~2代,广东有部分3代,以成虫越冬。若虫和成虫畏阳光,白天多潜伏在稻丛基部近水面处,傍晚后上行取食,卵产在稻株离水面6~9 cm的叶鞘上,聚生,10~14粒单层排成2~3列。分蘖期为害引起黄苗、枯心或死蘖,穗期被害则导致白穗和秕谷。防治方法见“稻绿蝽”。

稻黑蝽

- 湖南省立农民教育馆是什么意思

- 湖南省立沅陵民众教育馆是什么意思

- 湖南省立第一师范学校是什么意思

- 湖南省立第四民众教育馆是什么意思

- 湖南省立通俗教育馆是什么意思

- 湖南省第一师范学校是什么意思

- 湖南省第三师范学校是什么意思

- 湖南省第二轻工业学校是什么意思

- 湖南省粮食学校是什么意思

- 湖南省纺织工业学校是什么意思

- 湖南省纺织高等专科学校是什么意思

- 湖南省经济地图集是什么意思

- 湖南省经济科技社会发展规划(1989—2000年)是什么意思

- 湖南省美术家协会是什么意思

- 湖南省老干部大学是什么意思

- 湖南省艺术学校是什么意思

- 湖南省艺术研究所是什么意思

- 湖南省花鼓戏剧院是什么意思

- 湖南省苏维埃政府是什么意思

- 湖南省财会学校是什么意思

- 湖南省轻工业学校是什么意思

- 湖南省银行是什么意思

- 湖南省长岭石油化工学校是什么意思

- 湖南省防军是什么意思

- 湖南省音乐家协会是什么意思

- 湖南省食品工业科技发展战略研究是什么意思

- 湖南省首次教育督导工作会议是什么意思

- 湖南督练公所是什么意思

- 湖南短篇小说选是什么意思

- 湖南社会主义青年团是什么意思

- 湖南祁剧团是什么意思

- 湖南科技大学是什么意思

- 湖南科技职业学院是什么意思

- 湖南税务高等专科学校是什么意思

- 湖南第一师范一附属小学是什么意思

- 湖南第一师范校史(1903-1949)是什么意思

- 湖南第一纺织厂是什么意思

- 湖南等地的农村革命是什么意思

- 湖南纺织职工大学是什么意思

- 湖南经济管理干部学院是什么意思

- 湖南经济结构研究是什么意思

- 湖南统计年鉴是什么意思

- 湖南群治法政专门学校是什么意思

- 湖南老年是什么意思

- 湖南考古略是什么意思

- 湖南职业中学教育是什么意思

- 湖南职工体育运动技术学院是什么意思

- 湖南职工教育是什么意思

- 湖南自修大学是什么意思

- 湖南自修大学是什么意思

- 湖南自修大学是什么意思

- 湖南自修大学是什么意思

- 湖南自修大学是什么意思

- 湖南自修大学是什么意思

- 湖南自修大学创立是什么意思

- 湖南自治运动是什么意思

- 湖南自治运动是什么意思

- 湖南自治运动史上编是什么意思

- 湖南自然灾害年表是什么意思

- 湖南航空救国会是什么意思