程序学习

程序学习

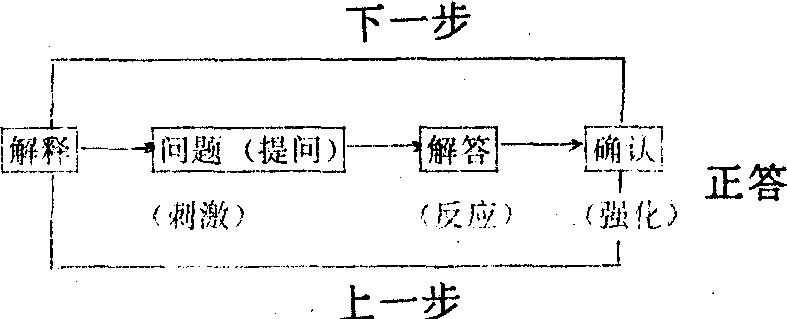

以操作条件作用的理论为基础、使用程序教材的一种自动的学习方法。一般作法是把学习材料分成许多小的步子,按一定顺序排列成便于学习的程序。学习者对每一步所提出的问题作出反心,确认反应正确后再进入下一步。通过一步步的累积而达到目标。学习程序可由程序课本或教学机器来提供,其基本过程如图示:

程序教学开始于美国教育心理学家普莱西Pressey, S.L.,1888—?1924年设计的第一台自动化教学机器。50年代,美国新行为主义心理学家斯金纳根据操作条件反射的原理提出学习材料程序化的思想,完善了程序教学的理论。60年代在许多国家推行并形成一场运动。学习程序的编制一般遵循下列原则:(1)小步子原则;(2)即时确认原则;(3)积极反应原则;(4)自定步调原则。较典型的有斯金纳的直线式程序和克劳德的分支式程序。前者要求学习者对程序作出构答反应(如填充或写答案)。后者则要求学习者作出每项选择反应,根据学习者的反应在分支上作下一步的提示。程序学习是掌握确定知识内容的有一定成效的方法,但不利于培养思维的独立性和创造性。同时它强调自学,对培育良好人际关系有不利影响。现在这种学习方法已很少在教学中使用,但程序化的思想在某种程度上已被运用于教育实践。如远距离教育的大部分教材都显示出对程序学习的借鉴。它还对教育技术学的发展作出了重要贡献。

☚ 学习联结说 范例教学 ☛

- 商标使用的管理是什么意思

- 商标使用的管理是什么意思

- 商标使用管理是什么意思

- 商标使用管理是什么意思

- 商标使用管理是什么意思

- 商标使用许可是什么意思

- 商标使用许可是什么意思

- 商标使用许可合同是什么意思

- 商标使用许可合同是什么意思

- 商标使用许可合同是什么意思

- 商标侵权是什么意思

- 商标侵权是什么意思

- 商标侵权是什么意思

- 商标侵权是什么意思

- 商标侵权行为是什么意思

- 商标侵权行政处罚是什么意思

- 商标保护期是什么意思

- 商标保护法规是什么意思

- 商标信用是什么意思

- 商标假冒是什么意思

- 商标全面注册原则是什么意思

- 商标公告是什么意思

- 商标公告是什么意思

- 商标公告是什么意思

- 商标公证是什么意思

- 商标印制管理是什么意思

- 商标印制管理暂行办法是什么意思

- 商标变更是什么意思

- 商标变更注册是什么意思

- 商标国外注册是什么意思

- 商标国际注册是什么意思

- 商标国际注册是什么意思

- 商标国际注册是什么意思

- 商标国际注册马德里协定是什么意思

- 商标国际注册马德里协定是什么意思

- 商标国际注册马德里协定是什么意思

- 商标国际注册马德里协定是什么意思

- 商标国际注册马德里协定是什么意思

- 商标国际注册马德里协定是什么意思

- 商标国际注册马德里协定(1)是什么意思

- 商标国际注册马德里协定有关议定书是什么意思

- 商标国际注册马德里协定联盟是什么意思

- 商标图形国际分类协定是什么意思

- 商标图样是什么意思

- 商标地区注册是什么意思

- 商标学是什么意思

- 商标异议是什么意思

- 商标异议是什么意思

- 商标异议是什么意思

- 商标异议是什么意思

- 商标异议书是什么意思

- 商标异议复审是什么意思

- 商标忠实性是什么意思

- 商标提示是什么意思

- 商标有效期限是什么意思

- 商标权是什么意思

- 商标权是什么意思

- 商标权是什么意思

- 商标权是什么意思

- 商标权是什么意思