神经阻滞与交感神经节阻滞

将局部麻醉药注入躯体神经干,使其所支配的区域产生神经阻滞作用,从而达到麻醉、治疗或诊断的目的即为神经阻滞。交感神经节阻滞是用低浓度的局部麻醉药阻滞交感神经节,使其所支配的血管或内脏起止痛、机能调整等作用,借以作某些疾病的诊断或治疗,还可配合麻醉作手术。阻滞操作要求穿刺确切,穿刺针尖能命中所需阻滞的神经区。阻滞麻醉仅适用于某神经支配范围内操作简单的手术,但用作治疗,则不受此限制。

神经阻滞

操作要求

❶确定界标: 神经的解剖位置附近可能存在骨质突起,血管搏动点,或其它恒定易认明的组织,以便定出神经的所在位置或其走向,确定界标,了解其位置关系。

❷引出异感:穿刺成功的标志之一是有电击、发麻等异感出现,表明针尖直接触及神经。异感引出后,即须固定穿刺针,不使移动,回吸后注药。但有些神经阻滞如颈丛阻滞,不一定非要出现异感才注药。

❸接近阻滞法:神经或界标的正常变异,或因病变、外伤等原因的影响,若按正常阻滞方法定位,可能不易引出异感;这时,仍可在穿刺处的神经附近注入局麻药,利用局麻药的弥散作用,使神经受到浸润。

❹重视针向及针深:重要的阻滞部位如颅神经,胸腹等处,针刺偏向或过深,易误伤其他组织,引起并发症。有时穿刺针须先探明深浅,再行深入或浅出。

❺测试阻滞效果: 手术前必须先测试麻醉效果及其麻醉范围,待符合要求始可手术。

局麻药选择 随阻滞神经而异,以最低有效浓度及剂量为准,用药浓度成人与小儿不同(见表)。交感阻滞所

局麻药常用浓度

| 药 名 | 成 人 | 小 儿 |

| 普鲁卡因 氯普鲁卡因 利多卡因 卡波卡因 布比卡因 丁卡因 | 2% 2% 1~1.5% 1~2% 0.5% 0.2% | 1~1.5% 1~2% 1~1.25%(新生儿0.75%) 1~1.25% 0.3% 0.1~0.15% |

病人的准备 根据病情适量应用巴比妥类药物,可提高局麻药的中毒阈。对不合作及极度紧张的病人,应考虑用辅助麻醉或基础麻醉。手术较大,范围较广,单纯作神经阻滞可能不能满足手术要求,术前须有衡量。应主动向病人说明神经阻滞特点(如异感的引出,其它感觉的存在等),以取得合作。交感神经节阻滞或神经阻滞都有可能引起麻醉的不良反应或合并症。应事先备好急救用具及用药。

常用神经阻滞方法 以颈丛、臂丛神经阻滞为例,说明其操作要点:

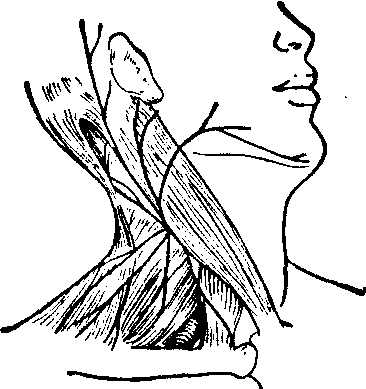

(1) 颈丛神经阻滞:由颈脊神经1~4的前支组成,颈丛位于胸锁乳突肌与肩胛提肌及中斜角肌之间,于胸锁乳突肌后缘中点分支为耳大、枕小、颈前及外、中、内锁骨上神经。这些颈脊神经(图1)

图1 颈浅神经丛解剖

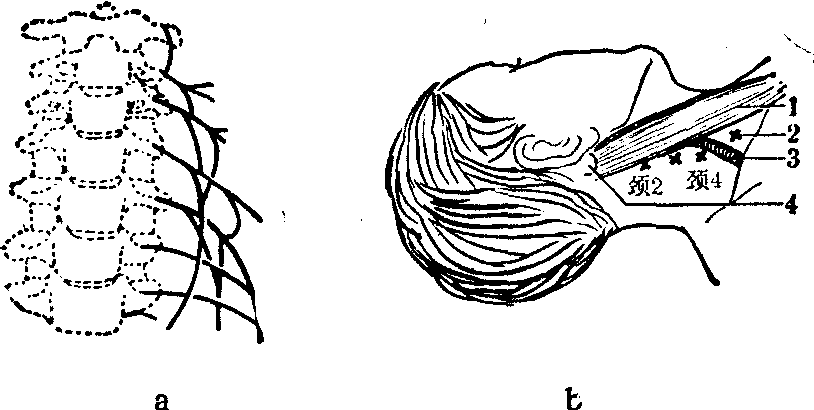

图2 颈深神经丛阻滞

a.颈深神经丛解剖 b.阻滞穿刺点

1. 胸锁乳突肌 2. 第6颈椎横突 3. 颈外静脉4. 乳突

泡,与皮面垂直进针,遇第2横突而止。回吸后,注药5~10ml(留1~3ml于退针时边退边注)。再在此连线上,距第一皮泡约1.3~1.5cm处,即为第3横突所在,同样作皮泡、进针、注药。第3皮泡位于连线上距第2皮泡下1.2~1.5cm,同样操作(图2b)。然后作颈浅丛阻滞,以22G4cm长的穿刺针,在胸锁乳突肌后缘中点处作皮泡,沿胸锁乳突肌后缘向上,向下(两者相距不超过4cm),针深不超过该肌厚度的范围内,总共注药约10ml。现今有单针法的改进,即把穿刺针直接刺及第4颈椎横突前方,注药15~25ml,麻药注入颈深筋膜椎前层,任其向上下扩散,助手于锁骨上用手指压迫,以防药液向下扩散过多。常用1~2%普鲁卡因或0.5~1.0%利多卡因,也可用0.15~0.2%丁卡因。部分病人注药后可引起并发症,严重的如麻药误注入蛛网膜下腔引起的膈肌麻痹,或出现Horner征。

(2) 臂丛神经阻滞:臂丛神经由颈5~8及胸1的脊神经前支所组成(国人解剖统计占70%以上),部分人有颈4或胸2,甚或胸3的小分支加入。在解剖上,臂丛神经有两个特点:一是脊神经根出横突后,行经前、中斜角肌之间,入颈外侧区的颈根部,越过第一肋及锁骨中点,最后进入腋窝。在其行经途中,发出几条短支,并重新组合成干、成股、成束。但各束的长支集中一起,过腋窝后始散开;多数位置浅表,界标明确。其次在颈部有前、中斜角肌筋膜构成的肌间沟,臂丛神经即位于其间。越过第一肋的内、中1/3交界处后,与动静脉一起,被喙锁胸筋膜锁骨下肌、胸大、小肌及肩胛下肌等筋膜包裹,行至腋窝,又为腋筋膜(即腋鞘,鞘内容量随年龄而异,小儿6~16ml,成人可达34~40ml)所围裹达数厘米而止。阻滞成功须刺中神经,引出异感或进入间隙、鞘内。

常用的臂丛神经阻滞方法有三种:

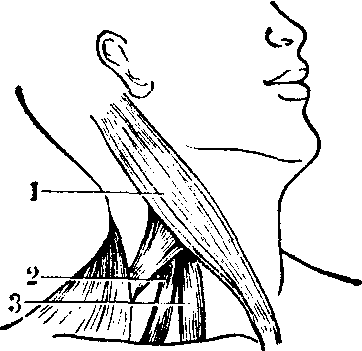

❶肌间沟进路法:病人仰卧,去枕,头转向健侧,用22G长3cm的穿刺针,在前、中斜角肌之间的三角形

图3 肌间沟臂丛神经

阻滞穿刺点

1. 胸锁乳突肌 2. 中斜角肌 3. 前斜角肌

❷锁骨上进路法:双肩下垫一薄枕,使肩尽量向后。以22G 4cm长穿刺针,于锁骨中点上缘上方约1cm处,紧靠锁骨下动脉搏动点外侧作皮泡,并进针,针尖正好在前斜角肌的外侧缘。进针后,针尖对向第3胸椎方向;另指按住搏动点,并稍向内移。针尖触及第一肋,紧靠锁骨下动脉,然后顺肋骨向外侧寻找异感。出现异感后,固定针身,回吸注药。锁骨上法麻醉范围包括肩关节及整个上肢。易有气胸,误使膈神经、迷走神经及星状神经节麻痹,或误入蛛网膜下腔。

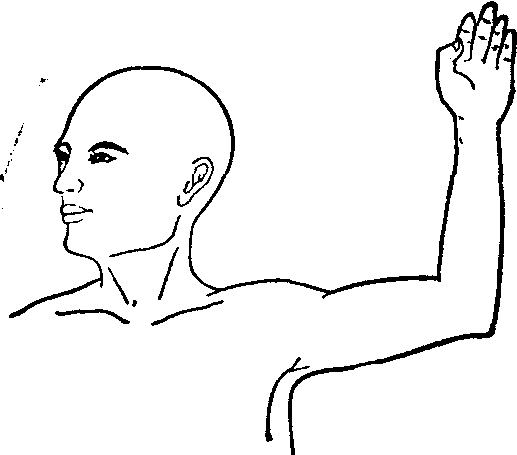

❸腋窝进路法: 患侧肩外展90°,肘屈曲成直角或作行军礼状(图4)。以22G3cm长的穿刺针对向腋动脉的最高搏动点作皮泡穿刺,遇鞘膜突破感,并见到穿刺针随动脉搏动而摆动,即可回吸注药。一般在腋动脉两侧,各作穿刺注药。退针至皮下,再作皮下浸润。腋窝法麻醉只有上肢上1/3以下的范围,有时桡神经阻滞不全。本法可能误穿或误注动静脉造成血肿、动静脉瘘或局麻药中毒,但无气胸、误穿入蛛网膜下腔,膈神经麻痹等意外。局麻药可选用2%普鲁卡因,或1.5%利多卡因,也可用普鲁卡因-丁卡因,或用利多卡因-丁卡因合剂。成人单侧每次用量20~30ml,可加适量肾上腺素。小儿及腋窝内进路法又需双侧同时阻滞时用量都应酌减。

图4 腋窝臂丛神经阻滞时体位

其他神经阻滞方法: (1) 桡神经肘部阻滞: 伸直肘关节,掌心向上。在肱骨外上髁上方4横指处,垂直刺入,至肱骨外侧,针深至1.3cm左右,边退针边注药,针仍从原穿刺点向肱骨上方2.5cm及下方2.5cm的范围内,作多处同样的阻滞,使肱骨外侧上、下方充满麻药。用1~2%普鲁卡因或1~1.5%利多卡因,首次注药2~3ml,以后重复注药共约20ml。

(2) 尺神经肘部阻滞:屈肘,前臂外旋,找出上述部位的麻木不适感,穿刺针身和神经相平行地徐缓进入,约深入0.6~1.3cm(不超过2.5cm),引出异感,注射1~2%普鲁卡因或1~1.5%利多卡因5~10ml。

(3) 正中神经肘部阻滞:伸肘,掌心向上。在肱骨内上髁与外上髁之间画连线,在连线上摸出肱动脉搏动点,在其内方约0.6cm处用22G针,与皮面约成20度角穿入浅层的肱二头肌腱膜,将针压低,使针身与皮面成10度,与肱动脉平行地深入2.5cm左右,遇异感即注射1~2%普鲁卡因或1~1.5%利多卡因5~10ml。

(4) 尺神经腕部阻滞: 屈腕握拳,找出尺侧屈腕肌腱,在其靠拇指的一侧,找出尺动脉搏动点,以一指按住,用25G针垂直刺入,出现小指触电感注药。然后沿尺骨茎突的环线向手背作皮内及皮下浸润,注射1~2%普鲁卡因或1%利多卡因5~10ml。

(5) 正中神经腕部阻滞:屈腕握拳,找出掌长肌腱及桡侧屈腕肌腱,两腱中点与阻滞桡神经时的茎突环线相交点即为穿刺点,垂直刺入,缓慢进针,出现异感即注射1~2%普鲁卡因或1%利多卡因5~10ml。

(6) 肋间神经阻滞:病人俯卧或侧卧。侧卧时,两臂尽量前伸、屈肘放在头前,使肩胛骨转向外下。也可仰卧,这种体位,只用于在腋后线或腋前线处作肋间阻滞。在阻滞侧,旁开脊柱中线6.5~7.5cm的肋骨下缘处,作穿刺点(也可在腋后线或腋前线的肋骨下缘作穿刺点)用25G 2cm长的针往头侧拉动,移至肋骨上方,右手将针头斜向头的方向刺入,遇骨而止。松开左手,皮泡恢复原位,此时针尖即在肋缘下,稍稍再深入约0.3cm,回吸无气无血,注药5ml。上腹部手术阻滞胸5以上的肋间神经,中腹部手术阻滞胸4~10,下腹部阻滞胸8~12。

(7) 阴部神经阻滞:取截石位,找出两侧坐骨结节,在结节下内边缘,左手食指插入肛门,右手持22G8~10cm长的穿刺针,与皮面成垂直穿刺。先麻醉阴部下神经,针尖缓缓进入,边进边注入少量局麻药,至2.5~4cm左右,到达坐骨结节的外侧及其前方(左手食指始终在肛内作导引),注药5~10ml。其次麻醉阴部神经分支,稍回拔穿刺针,使针尖进入坐骨结节内侧,注药5~6ml,并边退针边注药4~5ml。然后注药于坐骨神经直肠窝内,针头深入2.5cm,越过坐骨结节,注药10ml。然后阻滞阴部神经,针尖向后到达坐骨棘,突破骶棘韧带,再深入0.6cm,注药5~10ml。一侧阻滞毕,换无菌手套,再阻滞另侧,最后阻滞髂腹下、髂腹股沟及生殖股神经。自两侧大阴唇中部靠外侧开始各作一条宽约1.3cm左右的浸润带,向上至耻骨联合处会合。用1%普鲁卡因或0.5%丁卡因,或0.5%利多卡因。适用于直肠、女性外生殖器、大腿外侧等手术的麻醉。

(8) 坐骨神经阻滞:侧卧,微向前伏,阻滞侧在上。其髋关节屈曲成135°,非阻滞侧的下肢直伸。先找出患侧髂后上棘及大转子的各最高点连线,并画其垂直平分线。在垂直线上距中点3cm处即为穿刺点,自穿刺点与皮面垂直刺入,至出现异感(异感多沿坐骨神经走向扩散),即固定针头,回吸注药。如遇骨(即髂骨后壁)稍退针,针头微向内再穿。用2%普鲁卡因,或1%利多卡因15~20ml(单侧量)。单独阻滞:可作踝关节止痛或麻醉;与股神经一并阻滞,可进行下肢静脉曲张手术;与“三合一”同时阻滞,可作下肢麻醉或止痛之用。

(9) 股外侧皮神经、股神经及闭孔神经“三合一”阻滞:病人仰卧,麻醉者站在病人非阻滞一边。在腹股沟韧带下方,找出股动脉搏动点,紧靠外侧缘,以左手第二、三两指将其向内轻拉,用22G针紧靠股动脉外侧缘进针,针尖斜向上,遇异感则针尖进入股鞘。左手可以放松,将针尾固定不动,并以一指压住穿刺针下方之股鞘,防止局麻药向下流散。右手回吸无血注药。注药毕拔针。但按压股鞘的手指仍不移开,另手在注药处向上按摩,使药液向上扩散。药物可用1%利多卡因,2%普鲁卡因或0.2%丁卡因20~25ml(单侧)。加坐骨神经阻滞可作下肢止痛或手术麻醉; 单独阻滞可用作髋关节、大腿及阔筋膜的止痛,或用作内收肌痉挛的解痉之用。

交感神经节阻滞 (1)腹腔神经丛阻滞:多采用椎旁阻滞法。病人侧卧,穿刺侧在上,腰部垫枕,使脊柱成水平位。先找出第一腰椎棘突,再找出第12肋,在第一腰椎棘突的全长范围内,于距脊柱中线5~7cm与肋骨相交于一点,在其正对的肋缘下即为穿刺点,用长穿刺针,自穿刺点针尖向内45°并略向上,缓慢深入,遇第1腰椎椎体而止。将针作部分回拔,使针尖稍向外再进针,使针尖越过椎体,再深入约1cm。回吸无血或液体,注射0.5%普鲁卡因或0.25~0.5%利多卡因20~40ml (不加肾上腺素)。适用于急性胰腺炎的止痛,上腹内脏疼痛,麻痹性肠梗阻的鉴别诊断及治疗,局麻胃手术的胃牵引痛的制止。

(2) 腰交感神经节阻滞:病人侧卧,阻滞侧在上,曲腿屈腰。找出拟阻滞的腰椎棘突,在此棘突上缘旁开约3.5cm处即为穿刺点,用长穿刺针穿一灭菌小橡皮片,与皮面垂直刺入,遇横突而止,将皮片放至距皮面4~5cm处。退针至皮下,针尾向外45°,待针尖深至触及椎体再退针,并减小与矢状面所成角度,待越过椎体,继续深入至橡皮片标记处而止。回吸无液或血,注射1%普鲁卡因或0.5%利多卡因,或0.1%丁卡因10~20ml (下肢血管痉挛等情况时,不加肾上腺素),一般作腰2~4交感神经节阻滞,多用于下肢动脉血管病变,下肢溃疡,下肢创伤后疼痛。

(3) 星状神经节阻滞: 由颈下交感神经节与第一胸交感神经节或第二胸交感神经节融合组成 (有少数不融合)。是一个1.5~2.5×0.5~0.75cm大,呈星形放射的交感神经节,在第7颈椎横突基部及第一肋骨颈之间。其具体位置在颈8神经前,颈长肌外侧缘和颈动脉鞘之后,外侧有最上的肋间动静脉,其前为锁骨下动脉的第一段,椎动脉的起始部及肺尖。它接受胸脊神经1(或2)的白交通支,发出灰交通支至颈8脊神经及胸1脊神经 (有时至颈7及胸2脊神经,个别至颈6之间),并有交通支至膈神经,迷走神经及喉返神经 (后两者可远及心脏、食管及喉)。阻滞后可使头、颈、上肢的血管扩张,降低眼内压,抑制上述部位出汗、唾液及支气管粘膜分泌以及制止心脏疼痛及上肢灼痛。一般采用高位侧入法,病人仰卧,头转向非阻滞侧。以甲状软骨平齐的颈椎横突 (相当于第六颈椎的横突),接近斜方肌前缘高处为穿刺点。作皮泡,以22G3.5cm长的穿刺针,上穿无菌橡皮片,与皮面垂直刺入,遇第六颈椎横突止。将橡皮片自皮面上移1cm,退针至皮下,针尖对向第7颈椎方向(相当于胸锁关节上方3cm),成45度角倾斜,深入至橡皮片处而止。回吸无血,注药10ml。前直入法穿刺点定位于锁骨上二横指与颈中线外二横指交叉点,相当于第六颈椎横突,操作者一手将颈动脉鞘向外方牵开,另一手持穿刺针经皮肤垂直刺及骨质,稍退即回吸注药。药物选用1%普鲁卡因、利多卡因或0.15%丁卡因。阻滞有效时,注药后5~10分钟,出现Horner征,或上臂有温暖感。并发症有气胸,血气胸,麻药误注入蛛网膜下腔和血管; 血管或胸导管损伤,喉返神经暂时麻痹,冠状血管痉挛 (交感神经节被刺激),气栓及臂丛神经损伤等。

并发症 (1)局部并发症:

❶局部水肿:多因局部注药过多引起,若误穿血管,可致血肿,轻轻揉动或作理疗能自行消散。

❷感染及脓肿: 是无菌操作不严所致。

❸缺血及坏死:多发生在肢体或末梢部位,往往因肾上腺素浓度过高或使用止血带过久造成。

❹断针事故: 多为事前检查不仔细或穿刺操作手法过重引起。一般不将全针完全刺入组织,留出少许一段在皮外,即可避免事故的发生。断针应作手术取出。

❺麻药误入蛛网膜下腔: 如肋间神经阻滞、颈丛神经阻滞、星状或腰交感神经节阻滞等均可发生。

❻膈肌麻痹:见于颈丛神经阻滞。

❼神经损伤。

(2) 全身并发症: 局麻药过量或误入血管可导致药物毒性反应;锁骨上臂丛神经阻滞可引起气胸;星状神经节阻滞时能造成血气胸和气栓。

- 睡铺是什么意思

- 睡鞋是什么意思

- 睡魔是什么意思

- 睢是什么意思

- 督是什么意思

- 督促是什么意思

- 督军是什么意思

- 督办是什么意思

- 督学是什么意思

- 督察是什么意思

- 督察警是什么意思

- 督导是什么意思

- 督工是什么意思

- 督帅是什么意思

- 督师是什么意思

- 督战是什么意思

- 督抚是什么意思

- 督率是什么意思

- 督责是什么意思

- 督造是什么意思

- 督阵是什么意思

- 督饬是什么意思

- 睥是什么意思

- 睥睨一世是什么意思

- 睥睨一切是什么意思

- 睥睨物表是什么意思

- 睦是什么意思

- 睦邻是什么意思

- 睨是什么意思

- 睨视是什么意思

- 睫是什么意思

- 睫毛是什么意思

- 睬是什么意思

- 睹是什么意思

- 睹物伤情是什么意思

- 睹物思人是什么意思

- 睽是什么意思

- 睾是什么意思

- 睾丸是什么意思

- 睾丸酮是什么意思

- 睿是什么意思

- 睿哲是什么意思

- 睿思是什么意思

- 睿智是什么意思

- 瞀是什么意思

- 瞄是什么意思

- 瞄准是什么意思

- 瞅是什么意思

- 瞅准是什么意思

- 瞅空是什么意思

- 瞅见是什么意思

- 瞆是什么意思

- 瞋是什么意思

- 瞌是什么意思

- 瞌睡是什么意思

- 瞌睡虫是什么意思

- 瞍是什么意思

- 瞎是什么意思

- 瞎信是什么意思

- 瞎吹是什么意思