神经系统毒理学

神经系统毒理学(简称神经毒理学)是研究各种毒物对神经系统各部分所引起的结构性和功能性损害,损害的类型和特点,损害的机理及主要临床表现,为中毒防治提供依据的一门学科。

神经系统能接受和综合来自生物体内外环境的各种信息,调节全身的生理功能,以适应环境的变化。神经系统的正常功能需依靠复杂的生物化学成分的高度稳定性来维持,因此它对血液中出现的即使是极细微的化学成分变化也都非常敏感。在急性和慢性中毒时,常由于毒物的原发性或继发性毒作用,出现不同表现。

神经系统各部分对化学物具有不同敏感性,因此各种毒物常对中枢神经系统不同区域的神经元具有选择毒性。如二硫化碳主要损害尾核,DDT损害小脑,链霉素则损害前庭神经核。甚至同一个神经细胞的不同部分对毒物的敏感性也不相同,神经元以核周体和细胞核最为敏感,最易发生退变和坏死,胞突则较不敏感。但有的毒物则易损害神经纤维和髓鞘,引起周围神经病,而细胞体的病变不明显。造成上述选择性损害的原因是:

❶神经系统各类细胞各有独特的生物化学特性,因而对于化学物及其所引起的细胞内外化学成分的改变,反应亦各有不同。如感觉神经元对缺氧远较运动神经元敏感,三种神经胶质细胞各自对许多毒物的反应也不一样。

❷脑中各部分的供血程度不同,例如灰质中毛细血管网较白质中密集,因此中毒时前者的损害常较后者为重。

❸血脑屏障功能也存在局部差异,例如海马正中隆起和第四脑室底的最后区的毛细血管无星形细胞胞突覆盖,化学物容易经此处到达神经元。

不少毒物和药物从血中进入脑中要比进入其他软组织和器官困难得多,这是由于脑组织和毛细血管之间存在着血脑屏障。血脑屏障是一种可使脑内代谢所需要的物质自由透过而能防止某些外源性和内源性物质直接作用于中枢神经系统的功能性屏障。在通透性方面,血脑屏障也具有一般生物膜的共性。凡未同血浆蛋白结合的非极性脂溶性化合物均容易透过血脑屏障。电解质和高极性水溶性化合物则难以透过。绝大多数麻醉剂、止痛剂、安定剂和一些亲神经的毒物都属于容易透过的物质。血脑屏障在人和动物出生时尚未完全形成,故小儿中枢神经系统对某些药物或毒物远较成人敏感。例如无机铅化合物容易在儿童中枢神经系统蓄积并引起中毒性脑病,而在成人则主要引起周围神经病,重症时亦可引起脑病。

神经系统结构性损害 除亲神经系统的毒物外,有许多对其他组织和器官具有明显毒性的毒物,以及治疗非神经系统疾病的药物,也能直接或间接地引起神经系统器质性损害。根据对神经系统毒作用的方式,可分为缺氧性损害和毒物选择性损害两大类。

缺氧性损害 中枢神经系统对缺氧最为敏感,很多毒物系通过引起脑组织缺氧而导致脑的器质性损害。主要有以下四种类型。

(1) 单纯性缺氧: 指脑中血流量充足而供氧不足。见于吸入高浓度的二氧化碳、氮、甲烷等气体; 神经肌肉阻断剂如氯化管箭毒碱可引起呼吸麻痹;一氧化碳、亚硝酸盐、苯的氨基和硝基化合物等亲血红蛋白性毒物可使血液失去携带氧的能力。这类缺氧不会产生中枢神经系统后遗症。但如缺氧较久 (数小时),易使海马H1区的神经元发生不可逆的损害。

(2) 细胞毒性缺氧: 指供氧、供血充足而细胞能量代谢过程受干扰所致的缺氧,亦称内窒息。见于代谢阻断剂如氰化物、迭氮化物、二硝基苯酚、丙二腈等中毒。这类缺氧易产生纹状体及锥体外束病变,新皮质、小脑皮质、海马H1区、丘脑亦易受损害。严重中毒易引起运动功能亢进后遗症。

(3) 缺血性缺氧: 指脑中供血不足和血液滞留而导致的缺氧。可伴有葡萄糖等营养物质供给不足和代谢产物的蓄积。常见于毒物引起心脏停跳或急性中毒合并心力衰竭时。一氧化碳中毒过久亦可发生脑中血液滞留。易在苍白球、丘脑底部核、齿状回、海马H2区等发生病变。

DDT作用于神经膜上受体的模式(外圈表示受体范围)(4) 长时间严重缺氧: 一氧化碳中毒长时间昏迷恢复以后,偶有经过数天至数周无症状的潜伏期而突然发生迟发性脑病。表现为发热、神志不清、共济失调、感觉和运动障碍;症状逐步加重,最后导致死亡。白质广泛脱髓鞘和硬化,神经元和神经纤维本身的损害不明显,因此又称之为脑白质病。这是由于长时间严重缺氧、缺血而破坏血脑屏障,导致白质中某种蛋白质成分作为自身抗原吸收入血,引起自身免疫反应所致。动物实验用氰化物等代谢抑制剂反复引起缺氧、缺血状态,可以复制此种病理改变。

成人中枢神经系统中对缺氧最敏感的细胞为大脑皮质、小脑皮质和海马中的神经元。严重缺氧几分钟,神经元就开始发生形态改变。尤以大脑皮质第四层感觉神经元、小脑皮质中的浦肯野细胞和海马回H1的锥体细胞最为敏感。大脑皮质第五层的小神经细胞也较敏感,大椎体细胞(运动神经元)则较能耐受缺氧。现认为星形细胞因缺氧较久而发生肿胀,可能是引起脑水肿的重要因素。

缺氧时,神经元的破坏过程可分为两个阶段。第一阶段是胞浆内容物的肿胀,先是溶酶体,然后是线粒体肿胀和高尔基复合体碎裂。第二阶段是胞浆皱缩,虎斑小体消失,核固缩和核仁模糊。神经元开始肿胀时,细胞内伴有偏酸性的pH改变。如神经元得以从缺氧中恢复,则pH又从酸性转变为碱性。这可说明缺氧性变化的第一阶段,细胞内进行无氧糖酵解而发生乳酸和其他中间代谢产物的蓄积;解除缺氧后,细胞内恢复氧化代谢过程而使pH重新接近7.4。

中毒引起的缺氧经及时抢救,预后良好,可不致发生不可逆的病变。如缺氧较久,可引起急性中毒性脑病或后遗症。

毒物选择性损害 这类毒物的毒作用复杂,中毒机理各异。其中多数可引起中枢神经系统和周围神经系统的混合型病变,如有机汞、异烟肼等。根据神经系统器质性变化的类型,这类化学性损害大体可分为以下四种。

(1) 损害白质为主: 具有脱髓鞘毒性的物质,可直接破坏少突胶质细胞,引起中毒性脑病;或破坏鞘细胞,引起多神经炎。异烟肼对人主要引起周围神经炎,开始为轴突退变,继而鞘细胞破坏,运动神经较易受累;其中枢病变为神经胶质细胞中空泡形成,致小脑白质发生海绵样变性。维生素B6可抑制周围神经病变而不能抑制中枢病变。三乙基锡对神经胶质细胞有高度毒性,主要使少突胶质细胞内形成大量含液空泡,导致白质海绵样变性和严重的脑水肿,也可引起周围神经炎。以大剂量六氯酚喂饲大鼠,可引起同样的中枢病变。

(2) 损害周围神经纤维: 这类毒物主要引起多神经炎,而对中枢神经系统的损害不明显。丙烯酰胺可引起多神经炎,先有手指刺痛和麻木感,继而四肢无力、肌肉疼痛、深感觉减退和步态蹒跚。病变在感觉和运动神经元的远端轴突。原发损害在薄束核、脊髓前角细胞、脊神经节细胞。长春新碱和长春花碱可引起多神经炎,有感觉异常、运动障碍和肌肉萎缩。病变在脑干、脊髓、后根神经节的神经元中,核周体的胞浆中发生嗜银神经微丝聚集,而轴突中神经微丝变化较少。

某些有机磷化合物所引起的迟发性神经毒作用也属这类损害,一般在急性中毒症状消失后10天左右发生。如三邻甲苯磷酸酯、丙氟磷、丙胺氟膦等具有较强的迟发性亲周围神经毒作用。敌百虫、对硫磷、马拉硫磷等偶亦引起周围神经炎症状,表现为双侧下肢最早出现远端感觉障碍和肌肉无力,逐渐向上扩展并加重,上肢也可出现同样症状。常伴有步态不稳及四肢弛缓性麻痹,亦可发展为痉挛性麻痹。上述症状恢复甚缓慢。病变为周围神经、脊髓、小脑中的脱髓鞘,长轴突从远端开始发生退行性变,继而髓鞘退变,并朝神经元方向发展。感觉神经纤维常较运动神经纤维更易受累。其发病机理尚未完全弄清。有机磷化合物的迟发性神经毒性可能与其对胆碱酯酶的抑制能力无关。人和鸡对迟发性神经毒作用最为敏感。有迟发性神经毒作用的有机磷化合物,其代谢产物可使鸡脑中某些特殊的酯酶磷酰化,而使酶活性长期受抑制。这类酶又称“神经毒性酯酶”。对于新的有机磷农药,其毒性评价应包括迟发性神经毒作用的检验。

(3) 损害周围和中枢神经系统: 这类毒物除引起多神经炎外,还伴有对中枢神经系统的全面影响,引起智能和行为异常。这类周围和中枢混合型神经中毒症常是慢性的,并易致残废。二硫化碳中毒病人以多神经炎最为常见,也可引起精神失常和震颤。长期接触可发生下肢无力和感觉异常,与硫胺素缺乏相似,用硫胺素治疗有效。中枢病变在纹状体,引起锥体外系体征、舞蹈症、手足徐动症。精神失常表现为无克制能力、易激动等。无机铅化合物能引起神经炎和脑病。在成人主要引起鞘膜细胞的节段性损坏,轴突退变。在儿童易发生铅毒性脑病,病变为脑水肿、小脑髓板坏死、脱髓鞘。无机汞化合物慢性中毒引起情绪改变、震颤和植物神经功能紊乱 (如流涎),但中枢神经系统未见明显病变。有机汞化合物如甲基汞较易进入脑中,能引起皮质局灶性坏死,出现感觉异常、震颤、共济失调和语言困难,但不引起情绪变化及流涎。感觉神经常易受损,而运动神经很少累及。

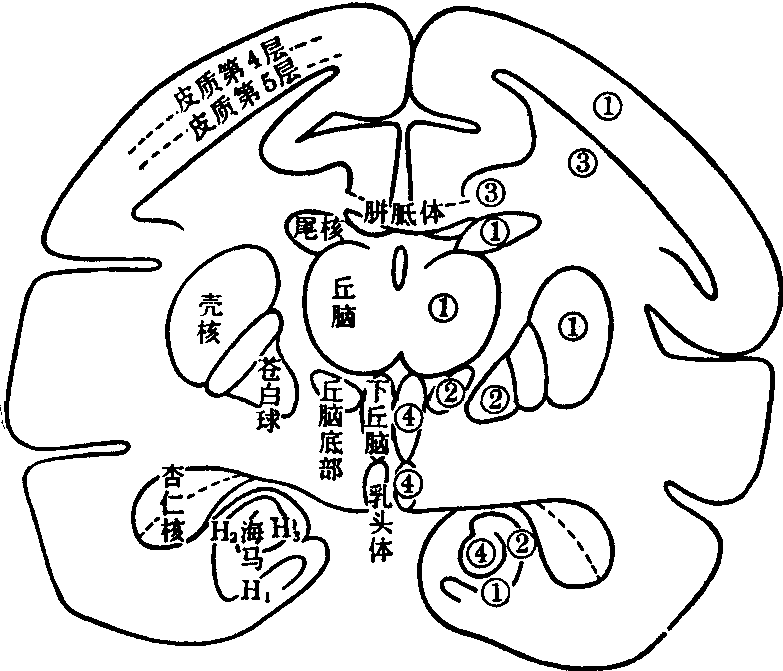

毒物对脑区的选择性损害(据Norton S)

❶ 细胞毒性缺氧(纹状体型病变)

❷ 缺血性缺氧(苍白球型病变)

❸ 长时间严重缺氧(脑白质病)

❹ 特异性毒作用(局限性病变)

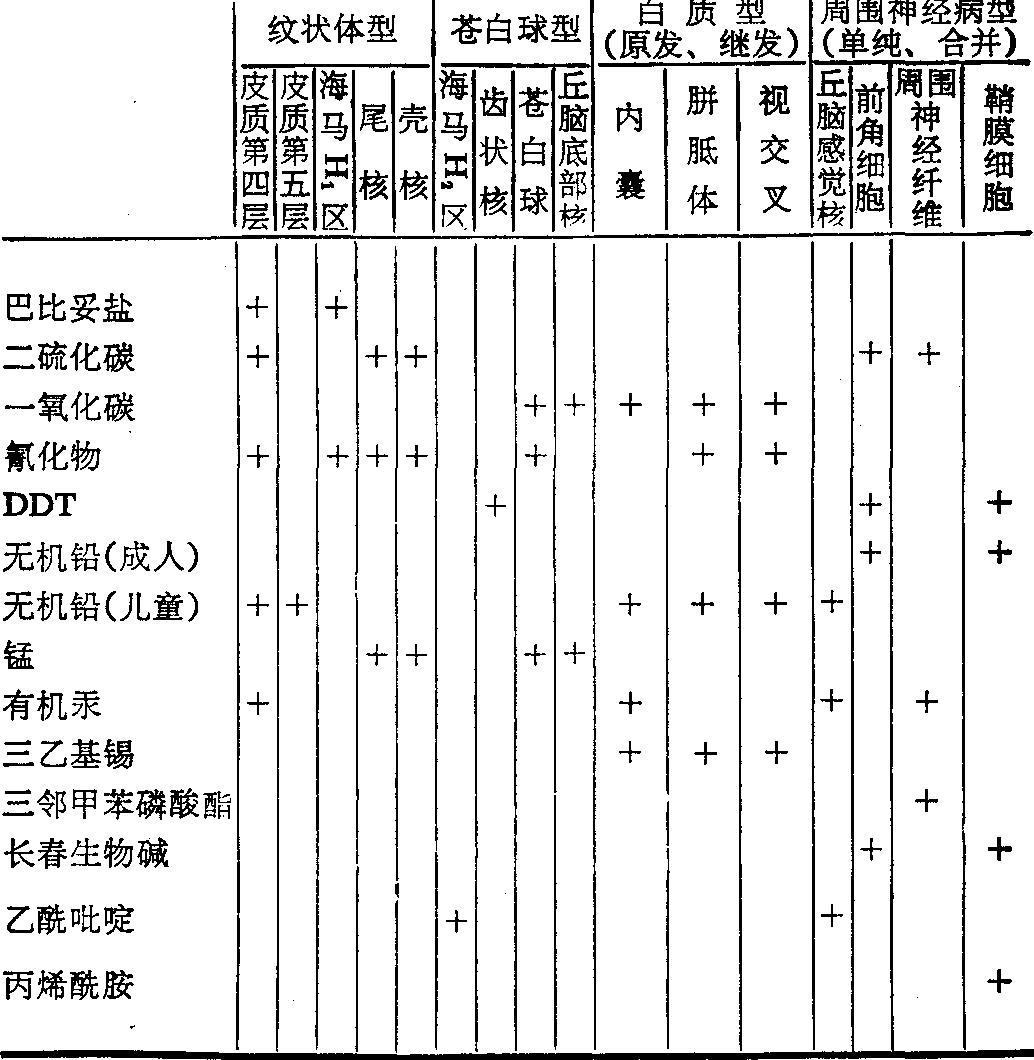

一些常见毒物对神经系统的选择性损害部位

(4) 引起局限性中枢神经系统病变: 这类毒物对中枢神经系统的毒性各不相同,只是引起的各种病变范围都是局限性的。乙酰吡啶是烟酸同类物,并有抗烟酸代谢作用,能使小鼠和鼠猴的海马H2、H3区细胞发生高度选择性损害。该局部组织具有含锌量高的特点。锰可使慢性接触者发生类似帕金森综合征(震颤麻痹)的症状、体征,实验性中毒发现猴的苍白球、丘脑底部核、尾核、壳核和小脑有神经元退变。

凡是非致死性的神经系统中毒性变化,通常在功能方面都可有不同程度的恢复。一般认为,完全缺氧、缺血8~10分钟以上,将导致神经元发生不可逆的改变。神经元的死亡虽是不可逆的器质性变化,然而中毒患者的中枢神经系统即使已发生相当明显的病变,仍有可能恢复正常功能。因为在特定脑区中的神经元群体功能具有代偿性和可塑性。当其中一部分细胞死亡后,可由原已具有相同功能的或新建立这种功能的剩余细胞来维持正常功能。如果某一专门化的细胞群或者某一神经核受到广泛的破坏,上述代偿过程就无法实现,某种程度的功能丧失就难以避免。至于未导致细胞死亡的毒性反应,一俟毒物被代谢或排泄后,或细胞中被改变的生化成分再生后,反应随即终止,细胞也就恢复正常功能。总之,毒物的神经毒性和作用于神经系统的药物效应 (包括各类药物的中枢神经系统副作用),绝大多数都是可逆的。

许多可逆的神经元中毒性变化的产生机理,可能与一些作用于精神活动功能的药物的作用机理相类似。例如改变神经元的传递作用。这包括:

❶阻断正常神经递质,使不能作用于突触后膜的递质受体部位。

❷起假递质的作用。

❸影响递质的合成、贮存、释放、再摄取等过程或使有关的酶失活,从而改变了递质的正常浓度。据推测,这类效应系发生在由特异性递质起正常生理作用的中枢神经系统的特定部位。在正常情况下这些脑区含有高浓度的某些内源性胺,如5-羟色胺、去甲肾上腺素、多巴胺、乙酰胆碱等。能影响神经递质作用的常见药物有单胺氧化酶抑制剂、胆碱酯酶抑制剂、利血平、吩噻嗪类、左旋多巴等。另一类可逆的中枢神经系统药物效应见于全身麻醉剂,可能因影响神经元细胞膜的电兴奋性而起作用。不少毒物的神经毒作用具有与此种药物效应同样的机理,两者之间只是程度上的差别,一般不至于引起神经细胞的永久性器质性改变。

神经系统功能性损害 毒物通过对神经系统细胞的结构及生物化学改变而引起功能紊乱。中毒性功能紊乱可分为感觉功能、运动功能和中枢神经系统综合功能(精神活动功能)三个方面。

感觉功能紊乱 感觉功能的失常,可由于感受器至皮质的整个径路上任何一处被破坏而引起。毒物引起的中枢性脱髓鞘或者周围神经病变,都可导致各种感觉丧失或感觉异常。例如儿童的铅毒性脑病和有机汞重度中毒,都可引起皮质感觉区域的神经元萎缩,虽感觉径路的其余部分完整无损,仍可发生失明、耳聋及其他感觉损害。

感觉性周围神经病常伴有麻木、刺痛和触觉过敏。有机汞只对感觉神经纤维有选择毒性,而无机铅和有机磷化合物(如三邻甲苯磷酸酯等)则能引起感觉和运动功能的合并损害。有时感觉功能的破坏能导致运动功能的改变,例如肌肉深部感觉丧失时,虽运动神经纤维完好,也会发生步态不稳。

运动功能紊乱 运动功能不良同样可由中枢病变或者周围病变引起。有的毒物可引起运动和感觉神经纤维的混合型病变。有的化学物如异烟肼等主要引起周围神经运动纤维脱髓鞘。脑干以上神经元的病变可单纯破坏运动功能。破坏锥体束外运动系统的毒物(如锰)能引起类似帕金森综合征的症状。小脑中浦肯野细胞的破坏 (如一氧化碳中毒后)也引起步态不稳。

综合功能紊乱 中枢神经系统的综合功能,即信息处理功能,包括脑的各种精神活动能力,如抽象思维、记忆与学习、情绪表现、觉醒作用、感觉的感受能力(又称知觉)、注意力等,很容易在毒物影响下发生改变,从而出现各种精神障碍,或称行为缺陷。但是,在观察毒物对综合功能的效应时,如不结合感觉与运动功能的改变,常难以作出判断。毒物对这些综合功能的影响,可从毒物对皮质下网状结构、基底节、边缘系统,以及对大脑皮质等四个部分的结构性损害来考虑。

(1) 网状结构: 现知网状上行激动系统的首要功能是维持觉醒状态。例如只需以较低浓度的麻醉剂作用于此处就能引起意识丧失,而大剂量时引起的昏迷乃是麻醉剂对中枢一切神经元的全面影响所致。其次,动物实验发现网状结构过度兴奋可引起惊厥发作。但边缘系统的某些部分如海马的兴奋更易产生癫痫性冲动,故毒物引起的全身抽搐,可能是对网状结构以及其他脑区域的兴奋作用所致。谵妄可能是对网状结构毒作用的第三种表现,但发生谵妄时的病变则不限于此,而是皮质下白质的广泛损害。

(2) 基底节: 对白质的损害,尤其是累及接受邻近基底节投射的部位时,易引起语言困难、吞咽困难和呼吸不规则。锰中毒损害基底节,除出现语言、吞咽、步态等一些运动障碍外,还有哭笑无常等性格改变。动物实验还发现,中毒性脑病一旦使猴的基底节产生相似的严重病变时,即使没有毒物继续作用,病变仍会自动地发展下去。

(3)边缘系统: 缺氧性脑病和铅毒性脑病损害边缘系统皮质的神经元时,可出现精神障碍,如缺乏克制力、情绪易变等。其次,引起全身抽搐的毒物,可能是作用于边缘系统(主要为海马)所致。此外,海马乳头体系统病变与记忆的缺失有关。

(4) 大脑皮质: 一般认为,精神障碍即行为缺陷的程度,与大脑皮质病变的范围以及组织破坏的程度成正比。但毒物对中枢神经系统的破坏,不可能只限于大脑皮质,因此精神障碍也不应排除皮质下结构破坏这一因素的作用。

上述三方面的中毒性功能紊乱,需通过神经系统临床检查、电生理检查(包括脑电图、感觉神经与运动神经传导速度、肌电图等),以及定量的医学行为学的各种检查来发现(参见“行为毒理学”)。

中毒的临床类型 由于毒物对神经系统所引起的结构性和功能性改变的性质和程度不同,在临床表现上也有很大差异。常见临床类型如下:

中毒性神经衰弱综合征 绝大多数毒物的全身性慢性作用所引起的早期症状是神经衰弱综合征。这是中枢神经系统对毒物作用的一种非特异性反应,在接触亲神经毒物时更易发生。主要表现为精神活动功能轻度紊乱,但自觉症状有很大的个体差异。由于产生神经衰弱症状的因素较多,单凭此种临床表现难以诊断为慢性中毒。

原有神经官能症者,接触毒物后这方面的症状往往更加明显,脱离接触后亦不易迅速恢复。因此在就业前体格检查时应注意发现和除外这类人员。

急性中毒性脑病 常发生于重金属有机化合物 (有机锡)、一氧化碳、二硫化碳、溴甲烷、三氯乙烯、有机氯农药等急性中毒后。神经和精神症状较严重。病情发展迅速,由于脑内出现弥漫性病变和脑水肿所致。应早期积极治疗,以控制脑水肿的发生与发展。

慢性中毒性脑病 引起本病的常见毒物有锰、汞、有机汞、四乙铅等。一般为长期接触毒物引起。病程较长,病情逐渐加重。脑内病变广泛,出现明显的精神障碍和运动障碍。本病的疗效不理想。

中毒性多神经病 对周围神经系统具有选择毒性作用的常见化合物为二硫化碳、氯代烃类、溴甲烷、丙烯酰胺、某些有机磷化合物、2,4-D、铊、砷、铅等。本病可发生于慢性或急性中毒后。感觉和运动障碍常同时存在,多数情况下合并有中枢神经系统症状。本病经过合理治疗一般可以恢复。

- 荷苞花是什么意思

- 荷苞花根是什么意思

- 荷茎入泥的白色部分是什么意思

- 荷荇 凫鹭是什么意思

- 荷荷是什么意思

- 荷荷儿是什么意思

- 荷荷子是什么意思

- 荷荷洛洛是什么意思

- 荷莱女神像是什么意思

- 荷菜是什么意思

- 荷華是什么意思

- 荷葉是什么意思

- 荷葉巾是什么意思

- 荷葉杯是什么意思

- 荷葉燈是什么意思

- 荷葉盃是什么意思

- 荷葉蒂是什么意思

- 荷葡西非之战是什么意思

- 荷葩是什么意思

- 荷蒂是什么意思

- 荷蒉是什么意思

- 荷蒉过山前。是什么意思

- 荷蒙是什么意思

- 荷蓋是什么意思

- 荷蓧丈人 子路 孔子是什么意思

- 荷蕖是什么意思

- 荷薪义是什么意思

- 荷蟹汉砖砚是什么意思

- 荷衣是什么意思

- 荷衣菊佩寻常事,分付两山容与。是什么意思

- 荷衣蕙带是什么意思

- 荷补是什么意思

- 荷表是什么意思

- 荷袂是什么意思

- 荷裙是什么意思

- 荷裯是什么意思

- 荷裳是什么意思

- 荷裳惠带是什么意思

- 荷裳惠带蕙带荷衣是什么意思

- 荷裳蕙带是什么意思

- 荷襁是什么意思

- 荷西冲突是什么意思

- 荷西战争是什么意思

- 荷訾是什么意思

- 荷诗是什么意思

- 荷负是什么意思

- 荷赖是什么意思

- 荷轩是什么意思

- 荷载是什么意思

- 荷载组合是什么意思

- 荷里活广场是什么意思

- 荷重是什么意思

- 荷重使用定额是什么意思

- 荷重技术定额是什么意思

- 荷鉏是什么意思

- 荷錢是什么意思

- 荷钱是什么意思

- 荷钱欲出鸣蛙出,柳絮才飞乳燕飞。是什么意思

- 荷钱癣是什么意思

- 荷锄是什么意思