礼lǐ

即理。《张协状元》戏文:“我有道~,你只说道改日娘自讨与你做老婆,它便担去。”又:“〔丑〕请!请!我自有道~,〔末〕领钧旨,请!请!”道礼,即道理也。《西厢》二之三:“救了咱全家祸,殷勤呵,正~,钦敬呵!当合。”正礼,即正理也。《刘弘嫁婢》剧一:“婆婆!你省的这个~么?则这一张白纸,我便见出那人的心事来。”言你懂得这其中的理否。《儿女团圆》剧一:“这个老弟子孩儿无~,心肝儿般知重他哩!”无礼,即无理也。知重,犹云看重。《博望烧屯》剧四:“颇奈诸葛亮无~,将夏侯惇十万雄兵,尽皆折损。”《昊天塔》剧四:“叵奈杨六儿无~,将他令公骨殖偷盗去了。”《玉壶春》剧三:“这穷厮无~,你虽然先在他家走,怎比的我三十车羊绒潞,可知现世生苗哩!”现世生苗,犹云当场出彩。《碧桃花》剧二:“怎么的问着呵越不应,道着呵越不~。”此理睬之理。《竹叶舟》剧一:“这秀才不~我,去看《华夷图》,待我就这图上题诗一首与他看波!”《杀狗劝夫》剧楔子:“你把共乳同胞亲兄弟孙二不~,却信着这两个光棍。”凡云不礼,即不理睬也。《举案齐眉》剧三:“这样人,~他则甚!”言理睬他则甚也。今皮黄剧《六月雪》,当窦娥向禁妈妈行礼时云:“妈妈有礼。”禁妈妈答云:“你有理我倒没有理!”亦即利用此礼与理之音同义通而成为滑稽之美。

礼

与理同。《张协状元》:“我有道礼,你只说道改日娘自讨与你做老婆,它便担去。”道礼即道理。

礼

《论语·为政》:“齐之以礼。”朱熹注说: “礼,为制度品节也。”礼是中国古代伦理学的一个基本概念,指贵族等级制度的社会规范和道德规范。因此,《礼记·曲礼上》有“礼不下庶人,刑不上大夫”的规定。《荀子·修身》:“人无礼则不生,事无礼则不成,国家无礼则不宁。”是把礼作为社会性标准对待的。《论语·颜渊》:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”则是一种个人的行为准则。今天所说的“礼”,则多指生活中的礼节、礼貌。

(章)

礼lǐ

我国奴隶社会和封建社会的等级制度和道德规范。《礼记·礼运》:“孔子曰:“夫礼,先王以承天之道,以治人之情,故失之者死,得之者生。是故夫礼,必本于天,肴于地,列于鬼神,达于丧祭射御冠昏朝聘。故圣人以礼示之,故天下国家可得而正也。”《鄘风·相鼠》三章: “人而无礼,胡不遄死。” 毛《传》:“遄,速也。”王先谦《集疏》:“谓无礼之人胡有不遄死者。言其必死,正忧其速死也。”《小雅·十月之交》五章:“曰予不戕,礼则然矣。”郑《笺》:“戕,残也。言皇父不自知不是,反云我不残败女田业。礼,下供上役,其道当然。”朱熹《集传》:“戕,害也。又曰:非我戕汝,乃下供上役之常礼耳。”

礼

读音l·i(ˇ),为i韵目,属i—er韵部。卢启切,上,荠韵。

❶敬礼。

❷礼物;献礼。

❸礼貌;规定社会行为的规范。

❹姓。

礼

〔li〕 lis.

礼拜 〔li bai〕 lis banb: ~三lis banb sand.

礼节 〔li jie〕 lis; ghob ralghob lis.

礼貌 〔li mao〕 ghob ralghob lis.

礼堂 〔li tang〕 lis tangl.

礼禮《广韵》盧啟·薺;lě‖lǐ

见下。

〗。

〗。

礼

〈隐〉清末以来绸缎业指数目九。参“夏、料、推、钱、文、头、病、花、礼、痨”。

礼禮lǐ

❶为表示敬意、庆祝或纪念而举行的仪式

△ 典~|祭祖~仪。

❷我国古代制定的行为准则和道德规范

△ ~教|~法。

❸表示尊敬的态度或言行

△ 敬~|~节。

❹礼物

△ 献~|~包。

❺姓。

礼禮

❶隆重仪式:~花丨~炮丨观~丨襄~丨典~丨婚~丨葬~丨丧(sang)~丨祭~丨洗~。

❷表示尊敬或客气的语言或动作:~貌丨~节丨~仪丨~法丨~教丨~俗丨~数丨~服丨~帽丨~遇丨~聘丨~让丨~拜丨军~丨行~丨施~丨敬~丨见~丨顶~丨还~丨答~丨回~丨赔~丨少(shao)~丨失~丨非~丨拘~丨~尚往来丨~贤下士丨先~后兵丨顶~膜拜丨分庭抗~丨彬(bin)彬有~。

❸礼物:~品丨~金丨献~丨赠~丨送~丨受~丨回~丨贺~丨寿~丨聘~丨彩~丨财~丨祭~丨厚~丨菲~丨卑词厚~丨千里送鹅毛,~轻情意重。

礼lǐ

❶ 礼仪:婚礼│礼仪之邦。

❷ 表示敬意的话语或动作:礼节│敬礼。

❸ 礼物:送礼│献礼。

❹ 姓。

礼lǐ

礼仪;礼法。《离骚》:“虽信美而无礼兮。”朱熹集注:“言宓妃骄傲淫游,虽美而不循礼法,故弃去而改求也。”刘梦鹏《屈子章句》:“无礼,谓骄傲淫游,放于礼法也。”姜亮夫通故:“信美无礼,按《天问》:‘帝降夷羿,革孽夏民,胡射夫河伯,而妻彼雒嫔?’雒嫔即伏妃,则古说伏妃,曾与有穷后羿通淫,故曰无礼。上解言夕宿穷石,穷石为羿所迁地,即指此事言也。”游国恩纂义:“无礼,骄傲淫游言。”金开诚校注:“言她(宓妃)虽然确实美丽然而不讲礼法。”

礼lǐ

银两计算单位,九十六两为一礼。如:我跟他借了一~半的银子。

礼li

礼拜 礼兵 礼宾 礼成 礼单 礼法 礼佛 礼服 礼花 礼教 礼节 礼金 礼帽 礼貌 礼炮 礼品 礼聘 礼券 礼让 礼数礼俗 礼堂 礼物 礼仪 礼遇 礼赞 薄礼 财礼 彩礼 答礼 典礼 顶礼 定礼1 队礼 非礼 浮礼 贡礼 观礼 过礼2 贺礼 厚礼 还礼 回礼 婚礼 祭礼 见礼 节礼 敬礼 拘礼 军礼 免礼赔礼 聘礼 丧(sang)礼 少(shao)礼 失礼 施礼 寿礼 受礼 送礼 无礼 洗礼 献礼 谢礼 行(xing)礼 虚礼 巡礼 有礼 赞礼葬礼 赠礼 瞻礼 执礼 礼拜寺 礼拜堂 礼拜天 礼宾司 礼服呢礼品书 厂礼拜 大礼服 做礼拜 奠基礼 见面礼 注目礼 礼宾小姐 礼貌用语 礼品商店 礼尚往来 礼士亲贤3 礼贤下士 礼仪电报 礼仪广告 礼仪小姐 礼仪信函 礼仪学校 礼义廉耻 先礼后兵彬彬有礼 怠慢失礼 繁文缛礼 分庭抗礼 花红彩礼 熟不拘礼 虚文浮礼 礼轻情意重

礼lǐ

❶礼貌;礼节:这来者系谁,这样放诞无~? (三·56)我只以~待他,他敢怎么样! (六五·1589)

❷礼仪:然后赖大等带领,众人从仪门直跪至大厅上,磕头~毕,又是众家下媳妇。(七一·1737)贾珍遂以孙女之~殓殡(瑞珠),一并停灵于会芳园中之登仙阁。(十三·275)

❸礼品: 临安伯老太太生日的~已经打点了,派谁送去呢? (七·162)往年不拘谁作生日,都是各自送各自的~。(四三·982)

礼lǐ

礼lǐ

旧时绸缎业谓数目九。参“夏、料、推、钱、文、头、病、花、礼、痨”条。

礼

礼

荀况

[原文]

“爰有大物,非丝非帛,文理成章;非日非月,为天下明。生者以寿,死者以葬。城郭以固,三军以强。粹而王,驳而伯,无一焉而亡。臣愚不识,敢请之王。”

王曰:“此夫文而不采者与?简然易知而致有理者与?君子所敬而小人所不者与?性不得而若禽兽,性得之则甚雅似者与?匹夫隆之则为圣人,诸侯隆之则一四海者与?致明而约,甚顺而体,请归之礼。”——《礼》。

[译文]

“有一种东西,不是丝也不是帛,但是它的花纹却组成鲜明的色彩;不是太阳也不是月亮,却能为天下人照亮。活着的人因此而得以长寿,死去的人因此而得以安葬。城墙因此而坚固,三军因此而强大。把这种东西实行得纯粹就能称王,实行得驳杂不纯只能称霸,一点也不实行就要灭亡。我愚昧不认识这种东西,冒昧地请教大王。”

大王说:“这是那种有文理而没有色彩的东西吧?是那种简单明了而有深刻道理的东西吧?是那种君子所崇敬而小人所不愿实行的东西吧?是那种人的本性不能获得它就像禽兽一样,而获得它就会特别端正庄重的东西吧?是那种庶民尊崇它就会成为圣人,而诸侯尊崇它就会统一天下的东西吧?这是极明确而简约的,很顺利地就能领悟,请把它归到礼中。”——本篇篇名是《礼》。

〔评介〕

刘勰在《文心雕龙·诠赋》中将荀子列为十大辞赋家之首。这首先是因为把赋作为一种文体而在篇名中标出者,荀子是第一人。其次,荀赋已经具备了主客问答,体物写志的特点。在赋的发展史上,荀子的赋有开创意义,值得特别重视。荀赋一共五篇,依次是《礼》、《知》、《云》、《蚕》、《箴》。每篇都是臣问王答。问话从各个方面描绘一个谜面,然后由王根据谜面进行分析,最后揭出谜底,表明作者的一种主张和理想。刘勰概括荀子这一特点是:“荀结隐语,事义自怀”,“遁辞以隐意,谲譬以指事”。

荀子主张“礼治”,主张用礼来规范人们的行为,维护社会的安定。《荀子·礼论》中说:“人生而有欲,欲而不得,则不能无求,求而无度量分界,则不能不争。争则乱,乱则穷。先王恶其乱也,故制礼义以分之,以养人之欲,给人之求。”用礼义“治乱”,这就是荀子的主张。本文首先运用比衬的手法,对他所极力推崇的礼加以描述:“非丝非帛,文理成章。

非日非月,为天下明。”这种东西比丝帛色彩鲜明,比日月的光还亮,突出了它的超然独处的地位。然后,又用铺陈的手法,从各个方面暗示这种东西的重大社会作用:“生者以寿,死者以葬。城郭以固,三军以强。粹而王,驳而伯,无一焉而亡。”这种东西可以养人民,强国家,王天下,它的重要性不言而喻。臣的提问围绕礼而不点明是礼,这就造成一种悬念,使人急于知道这种东西究竟是什么。最后由王来点明这种东西就是可以使匹夫成为圣人,使诸侯统一天下的礼,从而达到申明作者政治主张的目的。

荀子的赋,每篇的篇名均在最后。本文最后一个“礼”字,即是本篇的标题。

礼lǐ

〖动词〗

以礼相待,拜访(5)。《与于襄阳书》:虽遇其人,未暇礼焉。——即使遇到后进之士,也没有空闲以礼相待。《送温处士赴河阳军序》:缙绅之东西行过是都者,无所礼于其庐。——官员们东来西往经过这个都市,也没有到他们的住所去拜访的机会。《相州昼锦堂记》:季子不礼于其嫂,买臣见弃于其妻。——苏秦不被他的嫂子以礼相待,朱买臣被他的妻子抛弃。

礼lǐ

〖名词〗

一、礼节,礼仪(19)。《范雎说秦王》:秦王庭迎范雎,敬执宾主之礼。——秦王在宫庭迎接范雎,恭敬地行宾主的礼节。《鲁仲连义不帝秦》:夷维子曰:子安取礼而来待吾君? ——夷维子说:你们怎么拿这种礼节来款待我们的国君?《孔子世家赞》:诸生以时习礼其家。——许多儒生在他家里按时演习礼仪。

二、指奴隶社会或封建社会等级制的社会规范和道德规范(32)。《周郑交质》:行之以礼,又焉用质? ——按礼行事,又哪里要用人质?《郑庄公戒饬守臣》:礼,经国家,定社稷,序人民,利后嗣者也。——礼,是治理国家,安定社稷,使人民有秩序,使后代有利的。《驳复仇议》:臣闻礼之大本,以防乱也。——我听说礼的根本,是用来防乱的。

三、儒家经典。先秦儒家六经中有《仪礼》,唐立九经,中有“三礼”即《周礼》、《仪礼》、《礼记》。宋代立十三经,也有“三礼”(8)。《滑稽列传》:《礼》以节人,《乐》以发和。——《礼》用来节制人的行为,《乐》用来抒发平和的感情。《太史公自序》:《礼》经纪人伦,故长于行。——《礼》确定人伦关系,所以长于指导行动。《尊经阁记》:以言其条理节文之著,则谓之《礼》。——拿这种观点讲制度品节的规定的,就叫做《礼》。

四、礼物(1)。《送石处士序》:先生不告于妻子,不谋于朋友,冠带出见客,拜受书礼于门内。——石先生不告诉妻子,也不跟朋友商量,就整束冠带出来会见客人,在家门内恭敬地接受了聘书和礼物。

礼禮lǐ

❶ 敬神,祭神以求福。《仪礼·觐礼》:“~山川丘陵于西门外。”班固《东都赋》:“~神祇,怀百灵。”

❷ 古代社会的法则、礼仪。《论语·先进》:“为国以~,其言不让,是故哂之。”(哂shěn:微笑,笑。)《鸿门宴》:“大行不顾细谨,大~不辞小让。”

❸ 以礼相待,尊敬。《韩非子·五蠹》:“儒以文乱法,侠以武犯禁,而人主兼~之。”苏洵《六国论》:“以事秦之心,~天下之奇才。”

❹ 礼物,物品。《礼记·表记》:“无~,不相见也。”《晋书·陆纳传》:“及受~,唯酒一斗,鹿肉一柈。”

❺ 儒家经典名。《周礼》《仪礼》《礼记》统称“三礼”。《孟子·滕文公下》:“《~》曰:‘诸侯助耕以供粢盛。’”此指《礼记》。《庄子·天地》:“孔子谓老聃曰:‘丘治《诗》《书》《~》《乐》《易》《春秋》六经。’”柳宗元《答韦中立论师道书》:“本之《~》以求其宜。”

礼*禮li

C0F1

❶社会生活中由道德观念和风俗习惯而形成的大家共同遵行的仪式:典~/婚~。

❷表示尊敬的态度、言语或动作:~节/~貌/敬~/~让/~尚往来。

❸礼物,为了表示敬意或庆贺而赠献的东西:国庆献~/送~/寿~/~金。

❹以礼待人,尊敬:~贤下士。

❺〈文〉指儒家经典:~经/三~。

❻姓。

礼待

礼(加礼;齿礼) 体貌 貌执

礼待贤者:悬榻

以客礼对待:客 宾(宾待)

以上宾之礼相待:宾礼

礼待新来的人:礼新

以平等的礼节相待:抗礼 亢礼 钧礼 等礼相亢

一方以礼相待,另一方不能不以礼回报:礼无不答

以师礼相待:师事

以礼法对待:刑于(刑于之化)

以隆重的礼相待:隆礼

(以礼相待:礼待)

仪式

仪(仪适;奠~) 节文 科范

礼仪形式:仪文

规章仪式:规仪

典礼仪式:典仪 典式

按照仪式:如仪(行礼~)

一定的仪式:彝仪

表示尊敬或畏服的礼式:膜拜

隆重的仪式:盛仪 典礼

盛大的典仪:鸿仪

过分繁琐的仪式或礼节:繁文缛节 繁文缛礼 繁文末节 末节繁文 烦文典礼 烦文缛礼

仪式的秩序:仪序

仪式规定的等级:仪数

社会生活中沿袭共用的仪式:礼(~花;~炮;典~;朝~;观~)

吉庆的礼式:庆礼

君主即位的仪式:加冕

古代官员出外时的一种仪式:诃殿

古时盟会中的一种仪式:歃(歃血) 啑血

把旗帜拉到旗杆顶端的隆重仪式:升旗

烦琐的仪式与法规:烦文

仪式结束:礼成

帝王祭祀、封禅之礼告毕:庆成

(举行典礼的程序、形式:仪式)

另见:结婚 祭礼 举行 典礼 礼仪 隆重 礼节 庆祝

礼遇

礼(礼接;待之以~) 遇(谨遇;委遇;齿遇)

礼遇和赏赐:礼赐 宾献

给予礼遇:给脸

礼遇宾客:降榻

礼遇贤能的人:素丝白马

优待礼遇贤者:优贤

亲近礼遇:爱遇

爱重礼遇:眷礼

优待礼遇:优礼

我国古代对人极为尊重、虔敬的一种礼遇:三熏三沐 三沐三熏 三沐三薰 三薰三沐 三薰三浴 三熏三浴 三衅三浴 三衅三沐 三浴三熏 三浴三薰

帝王对臣属或贤者所给予的优厚礼遇:安车蒲轮 蒲轮软车 安车软轮

古代帝王任命将帅时的隆重礼遇:捧毂推轮 推轮捧毂 推轮推毂

破格的礼遇:不次之遇

特殊的礼遇:重遇 礼异

天子对臣子的特殊礼遇:金莲(金莲炬;金莲华炬;金莲花炬)

帝王给予大臣的特殊礼遇:赞拜不名

特别的礼遇:殊礼 异待

深受宠爱礼遇:一日三接

(尊敬有礼的待遇:礼遇)

礼物

礼(礼品;~金;聘~;年~) 仪(贺~;谢~) 人情(行~) 筐篚 赏私 彩物 币爵

礼物的代称:手帕

敬称别人的礼物:惠赠

赠送的礼品:人事

谦称赠人的礼物:微芹

赠送的微薄礼物:秀才人情

谦称送人的礼物意义不大 于事无补:野人献曝 野人奏曝 野人献日

礼品菲薄:礼轻 打水不浑

谦称赠人的礼物菲薄:一芹(~之微) 献芹(野人献芹;野老献芹) 效芹芹献 芹敬 茶仪 小意思 野人芹 野人之芹

礼物虽然微薄,却含有深厚的情谊:千里送鹅毛

礼物轻薄而情意深厚:礼轻情重 礼轻义重 礼轻意重

虽然礼物很轻,但包含在其中的情意却十分深厚:物薄情厚

另见:感谢 送礼 礼节 行贿

礼

封建时代维持社会、政治秩序、巩固等级制度,调整人与人之间的各种社会关系和权利义务的规范和准则。礼是中国封建法律的渊源之一,也是封建法律的重要组成部分。孔子说,殷因于夏礼,而有所损益,周因于殷礼,而有所损益。由此可知夏、殷时代已有礼。礼是儒家学说的核心。儒家鼓吹的理想封建社会秩序是贵贱、尊卑、长幼、亲疏有别,要求人们的生活方式和行为符合他们在家族内的身份和社会、政治地位,不同的身份有不同的行为规范,礼具有鲜明的阶级性和差别性,这也就是礼的本质。礼的内容繁多,范围广泛,涉及人类各种行为和国家各种活动。《礼记》说: “以之居处有礼故长幼辨也,以之闺门之内有礼故三族和也,以之朝廷有礼故官爵序也,以之田猎有礼故戎事闲也,以之军旅有礼故武功成也,是故宫室得其度,……鬼神得其飨,丧纪得其哀,辨说得其党,官得其体,政事得其施”。儒家认为,人人遵守符合其身份和地位的行为规范,便“礼达而分定”,达到孔子所说的“君君臣臣父父子子” 的境地,贵贱、尊卑、长幼、亲疏有别的理想社会秩序便可以维持,国家便可以长治久安了。儒家主张礼治,以礼入法,是中国法律发展史上一件大事,礼成为法律的重要组成部分,形成了法律为礼教所支配的局面。古人所谓“明刑弼教”,实质上即以法律制裁的力量来维持礼,加强礼的合法性和强制性。

礼

中国古代重要的道德概念。指社会政治、经济、道德制度和行为礼仪规范的总和。源于夏商二朝,完备于周朝。礼最初有二义。一指宗教礼法制度。《尚书·皋陶谟》:“天秩有礼。”《礼记·礼器》:“礼也者,合于天时,设于地财,顺于鬼神,合于人心,理万物者也。”(二)指社会政治、道德制度,用以确定人的社会等级关系。《左传》僖公22年:“为礼卒于无别,无别不可谓礼。”《管子·五辅》:“夫人必知礼然后恭敬,恭敬然后尊让,尊让然后少长贵贱不相逾越,少长贵贱不相逾越,故乱不生而患不作。”《礼记·曲礼》:“夫礼者,所以定亲疏,决嫌疑,别同异,明是非也。”春秋时人还分别了礼与仪的区别,认为仪是“礼之文”。赵简子问子大叔“揖让周旋之礼”,对曰:“是仪也,非礼也。”(《左传》昭公25年)《礼记·乐记》将“升降上下,周旋裼袭”的动作,称为“礼之文”;“簠簋俎豆,制度文章”的陈设,称为“礼之器”,它们均为“礼之末节”。孔子将礼改造为人的道德行为规范,认为实行礼即为仁。他说:“克己复礼为仁。”(《论语·颜渊》)其细目就是“非礼”勿视、勿听、勿言、勿动。他认为,有修养的人必有礼,“人而不仁,如礼何?”(《论语·八佾》)又提出礼是人的成熟的标志,“不学礼,无以立。”孟子认为礼是人本心固有的,“辞让之心,礼之端也”(《孟子·公孙丑上》)。主张礼是修饰事亲、从兄的,“仁之实,事亲是也;义之实,从兄是也;……礼之实,节文斯二者是也。”(《孟子·离娄上》)荀子认为礼的本质是“群分”,“先王恶其乱也,故制礼义以分之,使有贫富贵贱之等。”(《荀子·王制》)礼是个人行为的道德规范,修身由礼。他说:“礼者所以正身也。……无礼何以正身?”(《荀子·修身》)礼又是社会关系的普遍准则,认为“好恶以节,喜怒以当,以为下则顺,以为上则明,……礼岂不至矣哉!立隆以为极。”(《荀子·礼论》)法家以仪、以等级为礼。《管子·心术上》:“登降揖让,贵贱有等,亲疏之体谓之礼。”认为礼即“有理”,出于“义”的规定。指出:“礼者,因人之情,缘义之理,而为之节文者也。故礼者,谓有理也;理也者,明分以喻义之意也。故礼出乎义,义出于理,理因乎宜者也。”(同上)道家反对实行礼制,《老子》38章说:“夫礼者,忠信之薄,而乱之首。”庄子认为,礼是人们之间相互伪饰的手段。他说:“礼,相伪也。”“礼者,道之华而乱之首也。”(《庄子·知北游》)不主张复礼,而主张去礼。宋儒周敦颐认为礼即理,他说:“礼,理也。……君君、臣臣、父父、子子、兄兄、弟弟、夫夫、妇妇,万物各得其理。”(《通书·礼乐》)张载探讨礼与性、礼与理的关系,他说:“礼所以持性,盖本出于性。持性,反本也。凡未成性,须礼以持之,能守礼已不畔道矣。”(《经学理窟·礼乐》);“知理则能制礼,然则礼出于理之后”(《张子语录》下)。晚清康有为认为,“礼因人道而设。”(《礼运注》)其本质是“礼为众设”,“礼之义在养人而已。”礼的观念和典章制度对古代中国人的社会生活有很大影响,乃至有“礼仪之邦”之称。

021 礼

古代伦理思想基本概念之一。泛指奴隶社会和封建社会的典章制度和道德规范,为维护贵族等级秩序的基础。源于原始习俗,“夫礼之初,始诸饮食,其燔黍捭豚,汙尊而杯饮,蒉桴而士鼓,犹若可以致其敬于鬼神” (《礼记·礼运》)。子产提出把礼作为社会规范,“夫礼,天之经也,地之义也,民之行也”(《左传·昭公二十五年》)。礼的范围广,“夫礼始于冠,本与婚,重于丧祭,尊于朝聘,和于射乡,此礼之大体也”(《礼记》);礼的分类有“五礼”、“六礼”、“九礼”、本(礼的精神和原则)和文(仪节)等;礼的作用,“礼,经国家、定社稷,序民人,利后嗣者也”(《左传·隐公十一年》)。孔子及其弟子的礼指周礼、礼节、仪式、谦虚、恭敬、有礼貌和人们的道德规范。“不学礼,无以立” (《论语·季氏》),提出克己复礼的命题,认为礼必包含仁,仁是礼的实质。主张礼有正名、和为贵、绘事后素含义,提倡“君使臣以礼”,“事君尽礼”(《论语·八佾》),齐之以礼,强调“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”(《论语·颜渊》)。荀子《修身》:“人无礼则不生,事无礼则不成,国家无礼则不宁。”礼在周代作为学校教育的 “六艺”之首。

礼

谥号。君主与大臣之美谥。苏洵《谥法》曰: “奉义顺则曰礼,恭俭庄敬曰礼。”郑樵《通志·谥略》把 “礼”列为上谥。

礼

规定人们社会行为的法则、规范、仪式的总称。广义的礼还指一个时代的典章制度。礼的中心内容和基本原则是承认社会各阶层人们之间存在着亲疏、尊卑、长幼的差异。这就是 《礼记》 上说的“礼辨异,乐统同”。由于差异的存在,“礼” 就把人与人之间的宗法等级差别规范化、伦理化、制度化。为了使礼付诸实施,自然必须按照礼的要求来规范人,规范人性,而且必须落实到社会、家庭的每一个成员。要使贵贱有等,长幼有差,男女有别,以及君君臣臣父父子子这一套,成为家庭、社会每一成员的行为规范和生活准则。尽管礼的规定繁复多样,但人们只能按照自己的家庭、社会地位去选择相应的礼仪。君、臣、父、子、兄、弟、夫、妇等都有自己特定的行为规范。礼对任何人都适用,并不是管束某些人,放任某些人。《礼记·礼运篇》对各种人的行为加以规范,它要求 “父慈、子孝; 兄良、弟悌; 夫义、妇听; 长惠、幼顺; 君仁、臣忠”。有了这些规定,礼就不再是抽象的教条,而是具体的行动指南。礼还有许多具体的细则,集中体现在 《周礼》、《仪礼》、《礼记》三部儒家经典著作中。这些细则规定人们在各种场合应该如何行动,如何讲话。对服饰冠冕、坐立姿态、陈设用具、饮食起居等等细节都有具体的规定,礼是人类在与自然和社会的斗争中,在人类互相依赖又互相制约的群体生活中,逐步积累和自然约定而形成的。最初的礼所规范的对象是群体,除了自然的差异——男女老少——之外,没有其他人为的差异。进入阶级社会,社会结构呈现为等级排列,礼的本质也随之发生变化。它规范人类行为的目的,已经不再是为了维护群体的利益,而是为了维护统治阶级的利益。礼的起源,与原始人类认为鬼神、祖先能对人类生活进行干预这一宗教观念有关。由于这一观念,无论是自我限制或者自我鼓励,都以神灵为无上的命令。因此,一切仪节也就都与祭祀鬼神、祖先有联系。随着人类对自然与社会各种关系的认识逐步深入提高,仅以祭祀鬼神、祖先为礼的内容,已经不能满足人类日益发展的精神需要和无法调节日益复杂的关系。于是,仪节的范围和内容就从各种神事扩大到人事,形成符合当时社会价值标准的行为程式。

礼Li

中国古代社会的典章制度、礼节仪式和道德行为规范的总称。“礼”起源于人类早期的敬神祭祀活动,甲骨文中即有关于礼的记载,中国历史上曾有夏礼、商礼、周礼之说。到了春秋战国时期, 关于“礼”的认识研究已十分活跃,诸子百家都提出了各自关于 “礼”的看法与态度,其中儒家的 “礼”占主导地位。“礼”包含着十分广泛和丰富的内容。“礼”首先是用来规定宗法等级名份的: “夫礼者,所以定亲疏、决嫌疑、别同异、明是非也。”) 《礼记·典礼上》) “夫人必知礼然后恭敬,恭敬然后尊让,尊让然后少长贵贱不相逾越, 少长贵贱不相逾越, 故乱不生而患不作。”(《管子·五辅》)“礼”曾被当做论证等级制度合理性的工具。《尚书·皋陶谟》: “天秩有礼”。(《礼记·礼器》): “礼也者, 合于天时, 设于地财, 顺于鬼神, 合于人心,理万物者也。”“礼”还是立身为人的重要标准。孔子认为, 只有言行合于 “礼” 的要求, 才能达到“仁” 的道德境界; 孟子把 “礼” 视为践行 “仁”、“义”的具体规则,指出若能完全符合“礼”的要求,就是 “盛德之至”。( 《孟子 ·尽心下》) “礼”也是封建统治者实行专制统治所必不可少的一种手段: “上好礼,则民易使也。”(《论语 ·宪问》)“上好礼,则民莫敢不敬。”( 《论语·字路》)由于礼具有以上众多的作用,历代的封建统治者及其思想家, 为巩固和维护其私家天下,都十分重视“礼”的建设。他们扩充了 “礼”的范围,建立了庞大繁杂的 “礼”, 内容涉及君臣上下、父子兄弟、宦学事师、班朝治军、莅官行法、供给鬼神、丧葬嫁娶等一切生活领域;并赋予“礼”重要的政治和道德地位。使“礼”完全成为了维护等级秩序和特权统治的工具。

礼

中国古代伦理学范畴。指维护奴隶社会和封建社会贵族等级制度的道德规范和行为准则。详“哲学”中的“礼”。

礼lǐ

❶由于风俗习惯而形成的大家共同遵守的仪式。如:婚礼,开学典礼。

❷表示尊敬的语言和动作。如:敬礼,礼节,礼貌,礼遇。

❸礼物。如:礼金,厚礼,礼品。

礼

儒家思想学说的基本范畴之一。泛指殷周以来中国奴隶社会、封建社会的等级制度、道德规范及具体的礼节仪式等。孔子说:“殷因於夏礼,所损益,可知也;周因於殷礼,所损益,可知也。”(《论语·为政》)又说:“夏礼吾能言之,杞不足徵也;殷礼吾能言之,宋不足徵也;文献不足故也。”(《论语·八佾》)故礼之起始,乃在于夏,夏、商、周三代相传,至孔子时,夏、殷已无可徵言,只有“周监于二代,郁郁乎文哉”,故“吾从周。”(同上)周代之礼,相传为周公所制:“周之官政未次序,于是周公作《周官》。”(《史记·鲁周公世家》)内容为政治、经济制度,各掌邦治、邦教、邦礼、邦政、邦刑及百工之事。相传《士礼》亦始于周公,其中全面规定了周代贵族之冠、婚、丧、祭、饮、射、朝、聘等各项生活礼节。“礼也者,理也。”(《礼记·仲尼燕居》)“礼也者,理之不可易者也。”(《礼记·乐记》)这些具体规定,就是封建时代不可移易的天理。“礼,经国家,定社稷,序民人,利后嗣者也。”(《左传·隐公十一年》)“夫礼,所以整民也。”(《左传·庄公二十三年》)明确要求各个等级的人都要严守当时社会的秩序。礼之大者,乃“三纲五常”,君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲;“君君、臣臣、父父、子子”;一切社会成员都要在“仁义礼智信”五种规范中生活。孔子要求人们“克己复礼”,做到“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”(《论语·颜渊》),从而“天下归仁”;孟子以“礼”为“仁义”之节文,也要“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信”(《滕文公上》);荀子提出:“礼者,法之大分,类之纲纪也”(《荀子·劝学》),主张隆礼、重法,“人无礼则不生,事无礼则不成,国家无礼则不宁。”(《荀子·修身》)后世儒家亦极重礼,北宋李觏认为:“夫礼,人道之准,世教之主也”;仁、义、智、信,皆“礼之别名也”。(《直讲先生文集·礼论第一》)南宋朱熹以“礼”为“天理之节文”。(《朱子语类》卷四十二)而近代新文化,特别是“五四”反封建斗争的兴起,被作为封建意识形态及其全部上层建筑之代表的,亦以“封建礼教”而名之。此亦足以表明“礼”在传统思想文化、特别是儒学中的重要地位。

礼(禮)lǐ

❶ (仪式) ceremonial observances in general; ceremony; rite: 婚 ~ wedding; 葬 ~ burial rites; funeral; 典 ~ formal ceremony

❷ (表示尊敬的言语或动作) courtesy; etiquette; manners: 敬 ~ salutation; give a salute; 失 ~ discourtesy

❸ (礼物) gift; present: 寿 ~ birthday presents; 贺 ~ gift as a token of congratulation; 送 ~ give a present; send a gift

❹ (姓氏) a surname: ~ 至 Li Zhi

◆礼拜 {宗} religious service; [口] week; [口] day of the week; Sunday; 礼宾司 the Department of Protocol; the Protocol; 礼部 the Ministry of Rites in feudal China; 礼单 list of presents; 礼法 law and discipline rite; 礼服 ceremonial robe or dress; full dress; formal attire; 礼花 fireworks display; 礼记 The Book of Rites; 礼教 feudal code of ethics; feudal ethical code; feudal ethics and rites; 礼节 courtesy; etiquette; protocol; ceremony; 礼金 cash gift; 礼帽 a hat that goes with formal dress; 礼貌 courtesy; politeness; manners; 礼炮 salvo; (gun) salute; 礼品 gift; present; 礼品包装 gift package; 礼聘 cordially invite the service of sb.; 礼器 sacrificial vessel; 礼轻人[情]意重 The gift is trifling but the feeling is profound.; It's nothing much, but it's the thought that counts.; Every gift, though it may be small, is in reality great if given with affection.; The thoughtfulness is worth far more than the gift itself.; 礼让 give precedence to sb. out of courtesy or thoughtfulness; comity; 礼尚往来 Courtesy requires a return of visits received.; As the call, so the echo.; Courtesy demands reciprocity.; deal with sb. as he deals with you; 礼数 [口] courtesy; etiquette; 礼俗 etiquette and custom; 礼所当然 Etiquette requires it.; 礼堂 assembly hall; auditorium; 礼物 gift; present; 礼贤下士 be courteous to the wise and condescending to scholars; be considerate and kind to mon of talent; go out of one's way to enlist the services of the talented and the learned; hon ̄our men of letters; treat worthy men with courtesy; 礼仪 etiquette; rite; protocol; 礼仪小姐 the ritual girl; 礼义廉耻 sense of propriety, justice, honesty and honour; propriety, righteousness, honesty and the sense of shame; politeness, decorum, integrity and the sense of shame; 礼义之邦 a state of ceremonies; a land of propriety and righteousness; 礼遇 courteous reception

礼li

rite,ceremony

礼

古代社会的行为规范、仪式的总称。《左传》隐公十一年:“礼,经国家,定社稷,序民人,利后嗣者也。”礼以等级制为核心,《国语·楚语上》:“教之礼,使知上下之则。”又:“明等级以导之礼。”《荀子·富国》:“礼者,贵贱有等,长幼有差,贫富轻重皆有称者也。”礼是社会发展到一定历史阶段的产物,是与情、欲相对立的范畴。一切与礼有关的具体制度都是“礼”的表现形式,包括尊卑等级制度,朝聘制度,刑罚制度,音乐制度,饮食、车马、服饰、宫室建置、婚嫁、丧葬制度,以及所有的祭祀礼仪等。《左传》昭公五年,楚薳启强论礼:“是以圣王务行礼,不求耻人。朝聘有圭,享覜有璋,小有述职,大有巡功。设机而不倚,爵盈而不饮,宴有好货,飨有陪鼎,入有郊劳,出有赠贿,礼之至也。”《荀子·礼论》:“凡礼,事生,饰欢也;送死,饰哀也;祭祀,饰敬也;师旅,饰威也。是百王之所同,古今之所一也,未有知其所由来者也。”当时人们对于礼的理解是极为宽泛的。

礼

即《仪礼》,亦称《礼经》或称《士礼》。儒家经典之一。

礼lǐ

❶

❷ 卑

❸ 敬贤

❹ 卑辞厚

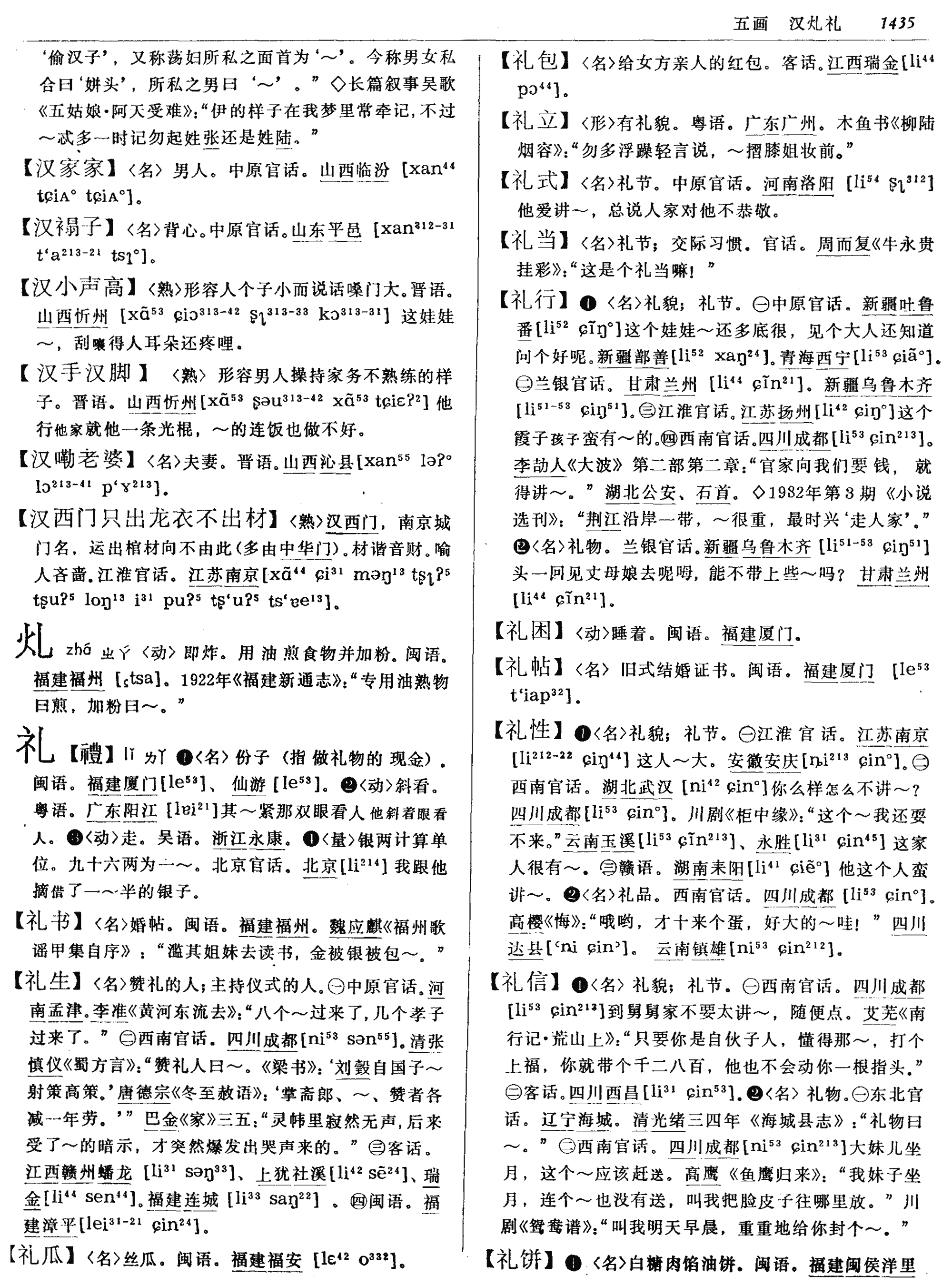

礼禮lǐ

(5画)![]()

![]()

【提示】礻,

旧字形作。

*礼(禮)lǐ

5画 示部

(1) 为表敬意或庆祝、纪念某些重大事情而举行的仪式: ~服|典~|婚~|丧~|祭~。

(2) 我国奴隶社会、封建社会的等级制度及其行为准则和道德规范: ~治|封建~教|克己复~。

(3) 表示尊敬的动作、言语或态度: ~节|~貌|~遇|敬~|~尚往来。

(4) 表示敬意、友好、感谢或庆贺的赠品: ~物|~金|聘~|送~。

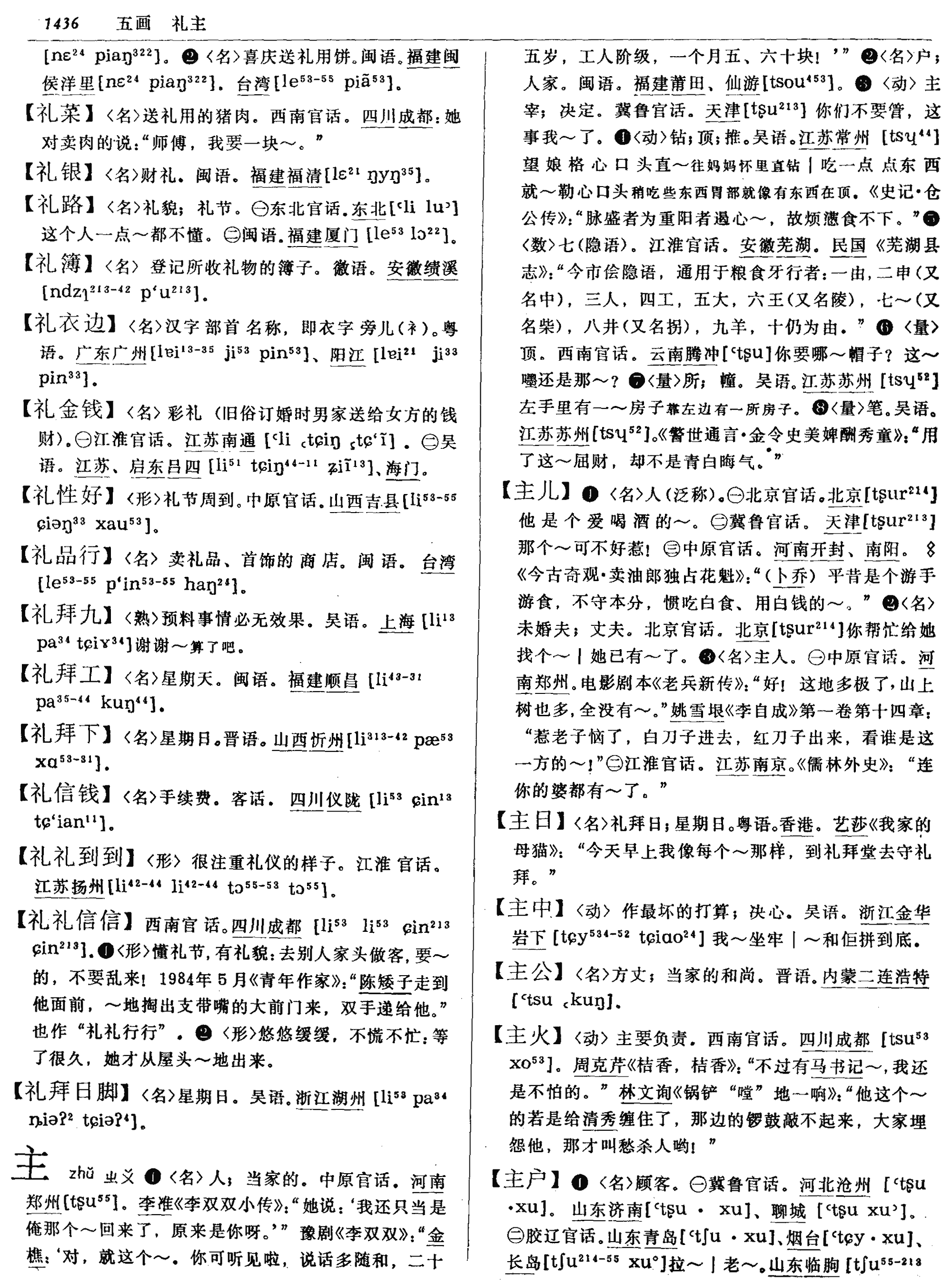

礼禮lǐ

甲骨文西周至战国金文作“豊”。下从豆,食器;上从花饰,两串玉。表示有礼。本指敬神,祭神以致福。战国时小篆和隶楷作禮,增示旁。现以为繁体字。战国时六国文字作礼。“乚”不表音义,就是符号字。现以为规范字。见《总表》。指一定阶级的道德观念和风俗习惯形成的仪节。如:典礼|婚礼。引申为表示尊敬的态度或动作。如:敬礼|有礼。又指具体的事物、礼物,用来表示庆贺或敬意。如:国庆节献礼|一份厚礼。

礼禮★繁◎常★常◎异

lǐ禮,形声,从示,豊(lǐ)声,本义为祭神以求福,引申为行为准则或道德规范、尊敬、表示尊敬的态度或动作、礼物等。《说文》古文隶定为“礼”,音符改为乚(或“乙”)。《手头字》、《简体字表》、《简化字表》把“禮”简作“礼”,采用古字。

礼 禮;

禮;.jpg) 甲

甲.jpg) 金

金.jpg) 篆

篆.jpg) 隶lǐ

隶lǐ

【析形】形声字。甲骨文、金文字形从壴(鼓),从二玉,会击鼓奉玉以事神致福之意,隶定即豊。小篆字形加意符“示”,与“豊”分化。

【释义】《说文》:“履也,所以事神致福也。”本义是敬神,古代有以玉祭祀的习俗。祭祀活动有严格的程序和等级规矩,故引申指社会生活中由于风俗习惯而形成的行为准则、道德规范和各种礼节。《左传·隐公十一年》:“礼,经国家,定社稷,序民人,利后嗣者也。”由此引申为以礼待人,礼貌,礼品等义。[礼尚往来]指在礼节上注重有来有往,借指用对方礼待自己的态度和方式去礼待对方。[礼贤下士]指降低身份去敬重、结交身份比自己低而有才识的人。

中国古代社会中作为伦理道德的“礼”含义广泛,具体内容包括孝、慈、恭、顺、敬、和、仁、义等等。

【shape analysis】It is the pictophonetic character.In Oracle and Bronze Inscriptions,the character was formed by 壴(zhù,drum)on and two 玉(yù,jade),meaning beating a drum and presenting jade to gods for blessings.In Official script,the character was developed into 豊(lǐ)while in Small Seal script it was added 示(shì,offering sacrifices to gods).

【original meaning】Offering sacrifices to gods.There was a custom of offering jade to gods in ancient times.

- 陀满胡土门是什么意思

- 陀立克是什么意思

- 陀罗尼杂集是什么意思

- 陀罗尼神咒经幢是什么意思

- 陀罗尼经咒图是什么意思

- 陀罗经是什么意思

- 陀罗霍夫是什么意思

- 陀螺仪是什么意思

- 陀螺仪原理及应用是什么意思

- 陀螺仪器原理是什么意思

- 陀螺仪器结构与设计是什么意思

- 陀螺仪实用理论是什么意思

- 陀螺仪漂移测试基础是什么意思

- 陀螺仪理论和应用是什么意思

- 陀螺仪表与自动驾驶仪是什么意思

- 陀螺力学是什么意思

- 陀螺力学是什么意思

- 陀螺地平仪是什么意思

- 陀螺理论与应用是什么意思

- 陀螺系统是什么意思

- 陀螺系统仪表误差的自动补偿是什么意思

- 陀螺系统力学是什么意思

- 陀螺系统转子的动平衡是什么意思

- 陀螺经纬仪基本原理、结构与定向是什么意思

- 陀螺罗经是什么意思

- 陀螺罗经是什么意思

- 陀陵土知县是什么意思

- 陂是什么意思

- 陂孝北县苏维埃政府是什么意思

- 陂安南县兵工厂是什么意思

- 陂安南县苏维埃政府是什么意思

- 陂搪几曲深浅水,桃李一溪红白花。是什么意思

- 陂石类星悬,屿木似烟浮。是什么意思

- 陂陀(pō—)是什么意思

- 陂麦连云惨淡黄,绿阴门巷不多凉。是什么意思

- 附是什么意思

- 附是什么意思

- 附是什么意思

- 附是什么意思

- (附)一、[马肃拟:]对中国交通部要求汉粤川铁路续借款的回信是什么意思

- 附丽是什么意思

- (附)二、美英法三国银行团提出的湖广铁路续借款的十个条件是什么意思

- 附件是什么意思

- 附件是什么意思

- 附件(1):道胜银行呈交通部函(第一号)是什么意思

- 附件(1):道胜银行呈交通部函(第二号)是什么意思

- 附件一是什么意思

- 附件一是什么意思

- 附件一是什么意思

- 附件一是什么意思

- 附件一 改订吉长铁路合同第一次会议案(康诰笔记)是什么意思

- 附件一澳门特别行政区行政长官的产生办法是什么意思

- 附件三是什么意思

- 附件三是什么意思

- 附件三 改订吉长铁路借款合同草案是什么意思

- 附件三在澳门特别行政区实施的全国性法律是什么意思

- 附件二是什么意思

- 附件二是什么意思

- 附件二是什么意思

- 附件二是什么意思