破伤风

破伤风杆菌引起的急性传染病。死亡率极高。例第六十七回: “……不想他儿子到家迟了半月,破伤风身死。”

破伤风tetanus

疫疠之气经畜体伤口侵入,引起病畜以肌肉持续的强直性痉挛为特征的病证,又称“强直症”。其病原现代兽医学认为是破伤风梭菌。始见于《安骥集药方》。在《元亨疗马集》中对本病的症状和治疗已有系统记载。多因阉割,断尾、剪毛、脐带感染等情况下,广泛存在于施肥土壤、腐臭淤泥及街道尘土中的破伤风梭菌侵入,由皮肤而传腠理,腠理传于内,营卫被扰而不得宣通,邪犯其内,引动肝风。

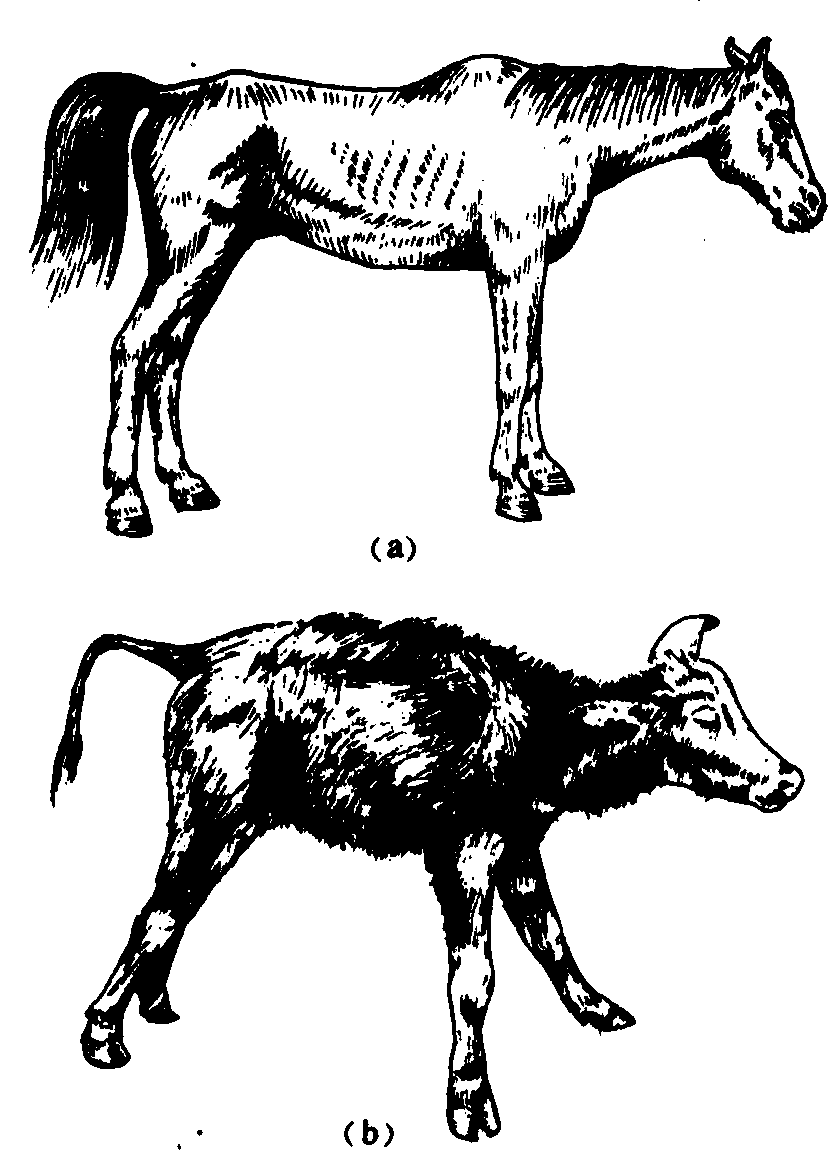

本病的潜伏期,短者伤后24小时即可发病,长者可达数月,一般为7~14天。由于病邪侵入的部位不同,临证表现也有差异。初期邪在腠理,表现轻度皮紧肉硬,头颈转动不灵活,运步稍紧张,咀嚼缓慢,牙关略紧,眼神紧张,若猛令患畜抬头时,则见瞬膜外露。口色偏红,脉浮而有力;中期邪已内犯,闭塞经脉,筋脉失养,则见浑身拘急,四肢僵硬, 口禁涎生,耳紧尾揭, 口色深红,脉弦数有力;病至后期邪毒已传遍经络,津液大伤,引动肝风,则见牙关紧闭,水草难进,头颈伸直,尾根高举,腰部下陷,行走困难,状如木马(图)。牛和羊常发生瘤胃臌胀。猪则满嘴白沫,叫声尖细。病情继续发展,导致全身衰竭,卧地难起, 口色青紫,脉细数无力或出现结代脉象。最后多因过度衰竭,呼吸困难,窒息而死,或继发唾液涎沫入肺而死。治宜初期祛风解毒, 镇惊止痉, 并结合扩创烧烙,以清除毒源; 中期祛风镇惊,解毒止痉, 和血通络, 以祛毒邪; 后期清热熄风, 除痰镇痉, 益气养阴,以扶正祛邪。治疗贵在早期用药配合精心护理。凡马患破伤风,口松涎少者可治;口紧涎多者难医; 脊腰僵硬者, 亦难治。选用千金散、五虎追风散、祛风镇痉汤或乌蛇全虫散(《全国中兽医经验选编》: 乌蛇、全虫、蝉蜕、金银花、白菊花、防风、酒当归、南星、川羌活、酒大黄、栀子、生黄芪、桂枝、地龙、荆芥、甘草、麻根、黄酒250克为引)加减。伤在头部,加白芷、薄荷; 口涎多者, 去黄芪、麻根, 加白芍药、干姜、姜半夏; 腰背强直严重者, 加炒僵蚕、酒川断、血竭; 四肢强直严重者, 加独活、茯苓、红花、木瓜; 粪便干燥便秘者, 加大黄、芒硝、郁李仁; 尿不通畅者, 加车前子、茯苓。根据患畜体质和膘情的不同, 可用针灸疗法。病初放鹘脉血 (放血量马牛为800~1500毫升), 并针大风门、风门、伏兔、百会、开关、锁口等穴。鼻内吹入疗风解沫的朱砂散(《元亨疗马集》:朱砂、雄黄、麝香、皂角、芸薹子)。宜将患畜拴系于光线弱的安静而又空气流通的厩舍内, 耳内填塞棉花以防过强音的刺激。在患畜肘后和膝前的下腹, 各系一结实而柔软的绳索以防倒地。供给充足的清洁饮水, 患畜尚能咀嚼者, 经常给予少量干硬饲料(如玉米粒)或稻草谷节, 以减缓咀嚼肌肉的痉挛。

破伤风

(a) 马 (b) 犊牛

平时经常检查鞍轿、毡屉、鞦皮和肚带的完整性,以防损伤畜体。一旦发现创伤立即消毒伤口和处理创伤。

破伤风

病名。见《仙授理伤续断秘方》。又名伤痉、金疮痉、金疮中风痉。多因风邪侵入破伤或疮口所致。初起四肢无力、头痛、两腮酸痛、口噤、颈部转动不灵、发热发冷,进而面肌痉挛,呈苦笑面容,牙关紧闭,舌强口噤,流涎,甚则全身肌紧张,角弓反张,频频发作,最后语言、吞咽、呼吸均困难,甚或窒息而死。治法初宜祛风定痉,服玉真散或五虎追风散,或脱凡散(蝉衣30g,研极细末)热黄酒送下,取微汗。外治宜清创、扩创及敷玉真散。后期当祛风、解毒、镇痉,用木萸散加减,并配合针灸。或注射破伤风抗毒素。

破伤风

是由破伤风杆菌引起的急性传染病。儿童多由手足刺伤而受感染。新生儿破伤风则由于脐部感染所致。症状表现:潜伏期一般为4—14天。患儿多于发病48小时内出现典型症状:烦躁不安,吮乳或咀嚼与吞咽困难,终致牙关紧闭,年长儿诉头痛或肢痛。继而发生全身肌痉挛,呈角弓反张。口角缩向下外方,上唇紧贴牙齿呈苦笑面容。这种痉挛可因微小的刺激如噪声、光照、饮水、轻触等所激发。本病的预后依患者年龄大小和病情轻重而差别很大。及时抢救治疗和细致护理是降低病死率的关键。伤口较深,污染严重者;潜伏期短于7天者预后较差。预防:

❶对小伤、浅伤受伤后用清水及时冲洗伤口然后用清洁敷料包好;创口较深,污染严重的应到医院进行清洁处理及消毒包扎。

❷推广新法接生。

❸儿童活动频繁,受伤的机会较多,自婴儿时期起应进行人工自动免疫。通过注射破伤风类毒素作为抗原,使人体产生抗体。一般用百日咳菌苗、白喉与破伤风类毒素的三联制剂,每次1毫升,注射3次,每次间隔期为4—6周。初程注射1年后,应皮下注射破伤风类毒素1毫升,作为“强化注射”,以后每隔5年重复“强化注射”1毫升,这样就能使人体保持足够的免疫力。凡接受过此种全程注射者,一旦受伤,只需再注射类毒素1毫升,即可于3—7日内产生强有力的免疫抗体。

破伤风tetanus

又称强直症。破伤风梭菌经伤口感染后引起的急性、中毒性人畜共患传染病。各种家畜均有易感性,其中马、骡、驴等单蹄兽最易感,猪、羊、牛次之,幼年家畜较老年更为易感。人也很易感。病菌以芽胞形式广泛存在于土壤和牛、羊、鸡等动物及部分人的粪便中,经创伤感染易感动物,在厌氧条件下大量增殖,产生毒素,侵害中枢神经系统,使肌肉痉挛,对刺激反射兴奋性增高,四肢僵硬,呼吸和吞咽困难,常因窒息而死。根据特征性症状和创伤病史,结合细菌检查,可以确诊。宜进行免疫接种,防止外伤感染。发病较多地区,每年定期给家畜接种破伤风类毒素。病畜应及时发现及时治疗,早期较大剂量地注射破伤风抗毒素,并结合对症治疗和进行创伤处理。

破伤风

病名。见《仙授理伤续断秘方》,又名伤痉、金疮痉。与西医“破伤风”同名,为破伤风杆菌引起。风邪乘皮肤破损之虚而入,使营卫虚弱,经脉失养而发病。产生以痉挛抽搐为特点的症状,多在外伤后4~14天发病。初起有口紧、项强、不安、失眠等。继而,面肌痉挛,呈苦笑面容,颈项强直、张口困难、四肢强直、角弓反张,并有阵发性的全身强烈抽搐。抽搐时,呼吸困难,全身大汗,高热,咽下障碍。但神志清楚,每为声光、机械刺激等诱发。严重者可在抽搐时出现窒息。

破伤风poshangfeng

由 一种厌氧细菌— —破伤风梭菌( )侵入伤口后引起的严重感染。这种细菌广泛地存在于泥土中,因此,被带有泥土的锈钉或木片等刺伤后易患破伤风。侵入伤口的细菌在缺氧的环境中生长繁殖并产生外毒素而引起症状。一般发病多在伤后4~14天左右,初始常感乏力、头痛及不适等,继之出现面部肌肉痉挛而开口困难,并逐渐出现颈背肌和全身肌肉的阵发性抽搐,同时大汗林漓及呼吸窘迫,但神志清醒。此症仍有较高的死亡率。因此,对伤后出现上述症状或可疑者应及时送医院救治。当然,搞好预防可减少破伤风发生的机会或降低其严重性。最简便有效的措施是早期正确地处理伤口,并酌情注射破伤风抗毒素(应先作过敏试验)。其次是进行主动免疫,即按规定分期注射破伤风类毒素,则可获得有效的免疫能力。如果注射人抗破伤风免疫球蛋白效果更好,但价格昂贵且稀少。

)侵入伤口后引起的严重感染。这种细菌广泛地存在于泥土中,因此,被带有泥土的锈钉或木片等刺伤后易患破伤风。侵入伤口的细菌在缺氧的环境中生长繁殖并产生外毒素而引起症状。一般发病多在伤后4~14天左右,初始常感乏力、头痛及不适等,继之出现面部肌肉痉挛而开口困难,并逐渐出现颈背肌和全身肌肉的阵发性抽搐,同时大汗林漓及呼吸窘迫,但神志清醒。此症仍有较高的死亡率。因此,对伤后出现上述症状或可疑者应及时送医院救治。当然,搞好预防可减少破伤风发生的机会或降低其严重性。最简便有效的措施是早期正确地处理伤口,并酌情注射破伤风抗毒素(应先作过敏试验)。其次是进行主动免疫,即按规定分期注射破伤风类毒素,则可获得有效的免疫能力。如果注射人抗破伤风免疫球蛋白效果更好,但价格昂贵且稀少。

破伤风

中医病名。又名伤痉、金疮痉。是指皮肤破伤处受外邪侵袭,导致抽风的一种病症。临床表现为颜面肌肉痉挛,呈苦笑面容,角弓反张,牙关紧闭,呼吸困难,甚则窒息。治疗以祛风定痉为主。

破伤风poshangfeng

是由破伤风杆菌引起的急性传染病。儿童多因手足刺伤而受感染。新生儿破伤风则由于脐部感染所致。症状表现:潜伏期一般为4~14天。患儿多于发病48小时内出现典型症状:烦躁不安,吮乳、咀嚼与吞咽困难,终致牙关紧闭。年长儿诉头痛或肢痛。继而发生全身肌痉挛,呈角弓反张。口角缩向下外方,上唇紧贴牙齿呈苦笑面容。这种痉挛可因微小的刺激如噪声、光照、饮水、轻触等所激发。本病的预后因患者年龄大小和病情轻重而差别很大。及时抢救治疗和细致护理是降低病死率的关键。伤口较深,污染严重者及潜伏期短于7天者预后较差。预防:

❶对小伤、浅伤受伤后用清水及时冲洗伤口;然后用清洁敷料包好。创口较深,污染严重的应到医院进行清洁处理及消毒包扎。

❷推广新法接生。

❸儿童活动频繁,受伤的机会较多,自婴幼儿时期起应进行人工自动免疫。通过注射破伤风类毒素作为抗原,使人体产生抗体。一般用百日咳菌苗、白喉与破伤风类毒素的三联制剂,每次1毫升,注射3次,每次间隔期为4~6周。初程注射后,再按时进行加强注射。

破伤风tetanus

系由破伤风杆菌引起的一种急性传染病。破伤风杆菌为专性厌氧菌,多存在于腐物垃圾、下水道及腐质物多的阴暗湿潮处,但由其能形成芽胞、故亦广布于自然界环境中。多因意外事故有深部组织创伤并有污染侵入时发生感染。破伤风杆菌能产生痉挛毒素和溶血毒素等外毒素。病人主要表现为全身或局部性肌痉挛与紧张性收缩,如牙关紧闭、张口困难、痉笑面容、项颈强直、角弓反张、肢体强硬等。防治:推广科学接生,发生创伤后立即注射破伤风类毒素;感染后应用青霉素;给解痉药、镇静药;注射破伤风抗毒血清;注意隔离、加强护理等。

破伤风

破伤风杆菌侵入人体伤口,生长繁殖,产生毒素而引起的一种急性特异性感染。表现为苦笑面容、牙关紧闭、颈项强直、角弓反张,阵发性肌肉痉挛。新生儿破伤风一般在断脐带后7天左右发病,故俗称“七日风”或 “ 风”。潜伏期越长,症状越轻,预后好。治疗要认真处理伤口。使用破伤风抗毒素来中和游离的毒素,控制和解除痉挛,并重视并发症的防治。

风”。潜伏期越长,症状越轻,预后好。治疗要认真处理伤口。使用破伤风抗毒素来中和游离的毒素,控制和解除痉挛,并重视并发症的防治。

破伤风

病名。因皮肉破伤,风毒之邪乘虚侵入而发痉,故名。创伤所致者又称“金创痉”,产后发生者又称“产后痉”,新生儿断脐所致者称“脐风撮口”。症见颈项强直,牙关紧闭,面肌痉挛呈苦笑状,继而角弓反张,全身抽搐,呼吸困难,面色青紫,甚则窒息死亡。治宜熄风镇痉解毒。并彻底清创,或中西医结合治疗。

破伤风

因破伤风杆菌侵入人体伤口,生长繁殖,分泌毒素,引起的创伤感染。

破伤风pò shāng fēng

《本草纲目》序例第2卷小儿惊搐(61)。病名。又名伤痉、金疮痉,见《仙授理伤续断秘方》。多因外伤而中风邪,或伤愈或未愈而即发寒发热,颜面肌肉痉挛,呈苦笑面容,牙关紧闭,舌强口噤,流涎;继则角弓反张,频频发作;后期说话、吞咽、呼吸俱感困难,甚则窒息。初期宜祛风定痉,服玉真散或五虎追风散,或脱凡散蝉衣30克,研极细末热黄酒送服,取微汗。外治宜清疮、扩疮及服玉真散。后期当祛风、解毒、镇痉。用木萸散加减,并配合针灸。初起当注射破伤风抗毒素。

破伤风

多因外伤或伤口消毒不严而致。症见初起畏寒发热、咽痛,继而面部肌肉痉挛,呈苦笑面容,牙关紧闭,舌强流涎,角弓反张,喜暗畏光,反复发作。重者危及生命。治疗:❶针刺或药线点灸承山、阳池、阳陵泉、外关、天井等穴。

❷乌梅、虫蜕、红花地桃花、钩藤、水菖蒲,水煎服。

❸鲜红蓖麻根,水煎服。

破伤风tetanus

是由于破伤风杆菌自伤口侵入,在体内繁殖,产生毒素引起的一种急性特异性感染。破伤风杆菌产生的外毒素为痉挛毒素和溶血毒素。前者对神经有特别亲和力,能引起肌肉痉挛;后者可引起组织坏死和心肌损害。潜伏期平均为6~10天。主要症状有张口困难、苦笑面容、角弓反张等。正确及时处理伤口和注射破伤风类毒素或抗毒素,可预防其发生。

破伤风pòshānɡfēnɡ

病名。见《仙授理伤续断秘方》。又名伤痉、金疮痉。多因外伤而中风邪, 或伤愈或未愈即发寒发热, 颜面肌肉痉挛, 呈苦笑面容, 牙关紧闭, 舌强口噤, 流涎; 继则角弓反张, 频频发作; 后期说话、吞咽、呼吸俱感困难, 甚则窒息。初期宜祛风定痉, 服玉真散或五虎追风散, 或脱凡散(蝉衣30 克, 研极细末), 热黄酒送服, 取微汗。外治宜清创、扩创及敷玉真散。后期当祛风、解毒、镇痉。用木萸散加减, 并配合针灸。

破伤风

破伤风是由破伤风杆菌经伤口侵入人体后产生外毒素所引起的一种严重感染。主要临床特征为牙关紧闭,局部或全身肌肉呈强直性与阵发性痉挛。喉痉挛窒息、严重肺部感染及全身衰竭为常见的致死原因。

病原学 破伤风梭状芽胞杆菌为厌氧革兰阳性杆菌,长2~3μm,宽0.3~0.8μm。有繁殖体和芽胞两种形态,繁殖体四周有鞭毛,能运动,无荚膜,极易死亡。在普通培养基上亦能生长,在血平板上有溶血圈。多半不凝固牛乳,肉渣培养基中产生气体,有臭味。不分解糖类。芽胞鼓槌样,抵抗力强,普通消毒剂对繁殖体有杀灭作用,但对芽胞则无效。破伤风杆菌可产生三种外毒素,即痉挛毒素、溶血毒素及溶纤维素。

流行病学 破伤风杆菌于自然界中分布极广,存在于人及家畜如牛、马、羊等肠道中,随粪便排出体外而污染土壤,因此,用人或畜粪作肥料可使细菌播散。细菌繁殖体在不利的环境下即形成芽胞,芽胞可经皮肤或粘膜的创伤如拔牙、中耳炎、痔漏手术等侵入人体。新生儿通过脐带伤口染菌,产妇由于消毒不严的人工流产或分娩而受感染。此外,手术器械或敷料消毒不严;以泥土、尘灰、柴灰、香灰等敷伤口均可导致破伤风。

本病遍布全球,各年龄均可患病,青少年、工人、农民等发生外伤机会较多,易患本病。

发病机理与病理 破伤风的发病需要一定条件,如病原菌侵入需有厌氧环境的各种伤口。破伤风芽胞仅能在缺氧情况下转变成繁殖体,并产生外毒素。伤口中的血供受阻,杂有坏死组织或异物,伴有需氧菌感染等均有利于破伤风杆菌的生长。如环境不利,则芽胞不繁殖,待创伤造成缺氧环境时,才繁殖致病。病原菌仅在入侵部位繁殖而不进入血循环,但其所产生的外毒素被吸收后,则可经血循环到达中枢神经系统; 或外毒素先侵袭神经末梢运动板,继沿神经轴传至脊髓的前角细胞,然后循运动神经束进入中枢神经引起临床症状。外毒素与中枢神经系统组织结合后,不易为抗毒素所中和。

病理变化不多。局部伤口有炎变及坏死,通常系杂菌感染所致。脑及脊髓充血及出血,严重患者可有脑水肿。脊髓与延髓运动神经细胞有水肿、核肿大及染色质溶解现象。其他各脏器如心、肝、肾和胃肠道等可有不同程度的充血及出血。

临床表现 潜伏期一般为7~14天,最短1~2天,最长达数月或2年以上。曾接受抗毒素预防者,潜伏期一般较长。

常见早期症状为咀嚼肌及面肌痉挛,有张口困难、牙关紧闭、呈苦笑面容。随后,颈、背、躯干及四肢肌肉迅速阵发强直痉挛,呈角弓反张状态,腹肌硬如“木板”等。在痉挛间歇期,全身肌肉仍紧张强直。肌肉痉挛呈阵发性,可自发,亦可因外界刺激如声响、吹气、强光或触动等所诱发。痉挛发作时常伴相当剧烈的疼痛,持续时间数秒至数分钟,间隔时间长短不一,发作后大量出汗,以后发作渐频繁,发作持续时间亦逐渐延长,疼痛加剧,患者十分痛苦和惊恐,呈体力衰竭,呼吸、谈话及吞咽等障碍,常因喉痉挛窒息或肺炎而死亡。除重症外,患者神志大都始终清醒,体温正常,但由于继发感染或局部创伤炎症,可有体温升高及昏迷等。

根据病情可分为轻、中、重3型:

(1)轻型: 潜伏期一般在10天以上,症状于4~7天内逐渐发展,每天仅偶有肌肉小痉挛发作,牙关紧闭及颈项强直均较轻,无吞咽困难。

(2) 中型: 潜伏期7~10天,症状于3~6天内迅速发展,有明显牙关紧闭、吞咽困难、角弓反张,但无呼吸困难,有轻度发绀而无窒息。肌肉痉挛一般于发病24~48小时后出现,初期较轻而持续较短,逐渐频繁而剧烈。

(3)重型: 潜伏期多在7天以内,于发病后24~48小时内即出现各种症状,并有高热,常因咽喉肌痉挛致呼吸困难、窒息死亡。

除上述典型表现外,尚有特殊类型,如曾受抗毒素预防注射者可表现为局部破伤风,发作较轻;因分娩或人工流产、断脐消毒不严密可致产妇破伤风,新生儿破伤风。

血白细胞总数正常或稍增加,中性粒细胞增高。脑脊液正常。伤口分泌物培养有时可分离出破伤风杆菌。

病死率平均为15%左右。重型、产妇及新生儿破伤风的病死率较高。

诊断 如出现典型临床表现诊断并不困难。症状不明显时,应详细询问产妇是否经不洁人工流产,新生儿是否旧法接生或断脐时消毒不严,最近有否各种创伤史、特别是深刺伤,受伤后曾否用过尘灰、泥土或不洁纸布等敷伤口等均有重要参考价值。创伤组织或脓液厌氧培养分离出破伤风杆菌,可肯定诊断。破伤风应与马钱子碱中毒、手足搐搦症、狂犬病等鉴别。

治疗 患者最好住单人病室和专人护理。病室要保持安静和温暖。保持患者气道通畅,注意口腔卫生,预防肺炎。必须在患者清醒时喂给高热量流质饮食,不足时辅以静脉补液。

痉挛时间较长,抽搐时发绀,痉挛发作频繁或合并呼吸肌痉挛,有严重肺部感染或气管分泌物较多而咳出有困难,或咳嗽反射、吞咽反射消失均需考虑作紧急气管切开术。有缺氧,发绀者吸氧。

根据病情调整镇静剂剂量及用药时间。一般选用氯丙嗪、水合氯醛、巴比妥类镇静药等交替应用,约4~6~8小时一次。肌肉松弛剂可选用中枢性肌肉松弛剂如安定、利眠宁和眠尔通。镇静剂和肌肉松弛剂的适宜剂量因人而异,必须随时按情况加以调整,务使患者保持安静的轻度睡眠状态,呼吸不受抑制,而又不致发生严重痉挛为度。

破伤风抗毒素或人体抗破伤风免疫球蛋白,对已与神经组织结合的毒素无中和作用,但对游离毒素和伤口中细菌繁殖所形成的毒素仍起中和作用,故一般主张在发病后仍应使用。根据病情轻重,皮试后应立即给予破伤风抗毒素1万~2万u,肌注或部分静脉滴注,以后视需要再肌注或静注1万~2万u。

人体抗破伤风免疫球蛋白的剂量为3000u,分3等分肌肉注入3个不同部位。本品应用后血中抗毒素效价迅速升高,于注射后48~72小时到达高峰。

局部伤口应在充分镇静剂及抗毒素注射后1小时进行处理。伤口深者,应先在伤口周围用1万u抗毒素浸润后再行清创。扩创力求彻底,术后用氧化剂如过氧化氢作局部湿敷,伤口不宜缝合或包扎。

视创口情况和并发症的有无,应用青霉素、链霉素或四环素。气管切开后,应酌加其他抗生素如庆大霉素、氯霉素或卡那霉素等。肾上腺皮质激素可用于伴有高热或昏迷的重型患者。

预防 加强劳动防护,避免工伤事故以预防感染。受伤后用清洁水洗涤伤口,除去异物,必要时扩创,用2.5%碘酒消毒。坚持新法接生,严格执行无菌操作。普遍推广破伤风类毒素的自动免疫。国内采用磷酸铝吸附精制类毒素,成人初次接种皮下或肌注两次(相隔4~6周),每次均为0.5ml。6月至1年后加强注射一次。以后每10年或受伤时给予加强量1次。儿童一般采用百日咳菌苗、白喉类毒素和破伤风类毒素的三联制剂1ml,皮下或肌注共3次,间隔期均为4~6周。次年及以后每4~5年加强注射1次,每次均为1ml。

被动免疫,国内多采用破伤风抗毒素,先作皮肤试验阴性后,一次肌注抗毒素1500~3000u;对严重污染或开放性创伤者,抗毒素剂量应增加为6000~12000u。国外主张以人体抗破伤风免疫球蛋白代替破伤风抗毒素,认为保护效果较好,且可避免因异种血清引起的血清反应。剂量为1次肌注250u,应用后仍有5%发病,但病情一般较轻。

破伤风

破伤风是破伤风杆菌引起的急性厌氧性感染。当皮肤或粘膜破损时,如新生儿脐带伤口、儿童手足刺伤(尤其是被泥土或粪便污染的深伤口)及中耳炎等,病菌易侵入人体而感染。潜伏期通常4~14天,新生儿4~7天,亦可短至1~2天或长达数月之久。

早期症状为烦躁不安、多汗、头痛等;逐渐出现肌肉痉挛和抽搐,表现为张口、吮乳或咀嚼、吞咽困难;接着因强直性痉挛而牙关紧闭,面肌痉挛而呈苦笑面容,以后背肌痉挛,头颈后仰,躯干呈角弓反张状态。呼吸肌和喉肌痉挛,则引起呼吸困难,甚至窒息。同时尚有发作性全身肌肉抽搐,表情痛苦,持续几秒钟到几分钟。任何轻微刺激和噪声、光照等都可引起发作。病情加剧时发作频繁,每次发作时间加长。此外,可有全身症状,如体温升高,呼吸、脉搏增快等。从最初症状开始至全身肌肉痉挛、抽搐出现称起病时间,与预后有关,短于24小时者预后恶劣。抽搐引起的窒息、劳累、衰竭、心肌损害是死亡的原因。

治疗原则是正确处理伤口、扩大引流;尽早应用破伤风抗毒素中和血流中的游离毒素; 合理选用镇静剂和肌肉松弛剂控制和解除痉挛;呼吸困难时行气管切开术;应用抗生素,防止并发症。中药化痰、解痉、镇静亦有一定疗效。

婴幼儿时期起,应接受破伤风自动免疫,一般用百日咳菌苗、白喉与破伤风类毒素三联预防制剂,注射后可使体内产生效力持久的抗体。以后一旦发生创伤,仅需再注射1~2ml类毒素,即可获得良好预防效果。对组织破坏较广、较深的外伤病儿,应作被动免疫预防,肌肉注射破伤风抗毒素1500新国际单位。或人抗破伤风免疫球 蛋白200单位。

破伤风

破伤风是因破伤风杆菌侵入伤口而引起的一种严重厌氧性感染。近年来由于破伤风主动和被动免疫法的推广,已使发病率大为降低。破伤风杆菌为革兰阳性梭状芽胞杆菌,广泛地存在于土壤中,当皮肤或粘膜破损时即能侵入。刺伤、挫伤,阴道、子宫、脐带,甚至手术伤口均可成为破伤风杆菌侵入的门户。破伤风杆菌侵入机体后,由于不产生破坏组织的酶,它不会侵入伤口周围的正常组织,只有在缺氧的条件下才能繁殖和产生外毒素。泥土的成分中含有氯化钙,能促使组织坏死而有利于厌氧菌的繁殖,故带有泥土的锈钉和烂木片等刺伤,最易产生破伤风。

破伤风杆菌在局部的小伤口中繁殖和产生外毒素——痉挛毒素和溶血毒素,引起全身症状。前者对神经有特殊亲和力,并通过神经系统而作用于肌肉,引起局部或全身性痉挛或抽搐。

本病潜伏期一般为4~14天,也有短于24小时或长达数月或数年者。潜伏期越短,预后越坏。短于十天者,死亡率可超过50%以上。在出现典型的症状以前,常有乏力、头痛、失眠、全身不适、烦躁不安等前驱症状。继之伤口区肌肉强直,颜面肌和嚼肌痉挛引起苦笑面容和牙关紧闭,以致发生饮食困难。颈背部肌肉痉挛导致颈项强直,头向后仰。全身肌肉痉挛时就呈现角弓反张。膈肌和肋间肌痉挛产生呼吸困难。膀胱肌痉挛则出现排尿障碍。食管肌痉挛则产生吞咽困难,严重病例,全身肌肉出现阵发性抽搐,即使很轻微的声光等刺激也能诱发抽搐。发作时呼吸窘迫,面色青紫,大汗淋漓,但神智始终清醒,每次发作持续数分钟至数十分钟。从最初的症状至全身性抽搐出现这一段时间称为起病时间。其长短也与预后有关。起病时间在24小时以内者,预后恶劣。抽搐所引起的窒息,常为死亡的主要原因。

根据病史和牙关紧闭、颈项强直和全身性抽搐等临床表现,通常诊断并无困难。当创伤病人出现张口困难时首先应考虑破伤风,才能获得早期诊断。但需与扁桃体周围脓肿,牙周炎、腮腺炎、颞颌关节炎等鉴别。四肢抽搐时须与癔病鉴别,后者以往常有类似发作史,且无全身性肌肉强直。细菌学检查对诊断有帮助,但临床应用较少。伤口直接涂片检查有时不可能或找不到破伤风杆菌,必要时可切除整个伤口组织,作厌氧菌培养。

破伤风一旦发生,虽经及时治疗,仍有相当高的死亡率,因此,预防措施极为重要。它包括下列四方面:

❶正确处理伤口是预防的关键 (参见 “伤口处理”条)。锈钉和木片、竹刺等引起的戳伤,由于伤口小而深,最有利于厌氧菌的生长和繁殖,须予切开或切除。新法接生和正确处理脐带可预防产褥期和新生儿破伤风。

❷主动免疫,效果确切。方法是肌注破伤风类毒素0.5ml。4~6周后注射第二针。6~12月后注射第三针,就能获得完全的主动免疫。以后每隔5~10年或在受伤时再注射一针类毒素,就能使体内抗体浓度迅速上升。但是仅接受类毒素注射一次者并无主动免疫能力。妊娠妇女接受类毒素预防注射,不仅能使母亲避免产褥期破伤风的危险,而且可使婴儿获得免疫保护。异种抗毒血清,不论是马或是牛抗毒血清的预防和治疗,会使接受者以后再次注射此种异种血清时,发生危险极大的过敏反应,或在因病需要注射抗毒血清时使效价迅速消失。因此,凡因各种原因需接受异种血清治疗,以及有过敏史者,也均为破伤风主动免疫的对象。注射抗毒血清和类毒素的针管必须分开,并须在不同的部位分别注射,以防抗毒血清干扰主动免疫的产生。

❸抗生素。破伤风杆菌对青霉素高度敏感,在扩创不彻底时可辅以青霉素注射以预防破伤风。青霉素注射应在受伤后6小时以内就开始,持续至少5天。

❹被动免疫。破伤风的被动免疫法已推广多年,效果也较肯定,但异种抗毒血清有发生血清反应的危险性。故除注射前需常规作皮肤过敏试验外,注射后还须密切观察半至一小时。比较安全可靠的方法是,先皮下注射试验剂量0.1ml,观察半至一小时,如果不发生过敏反应方可注射其余的剂量。马抗毒血清的预防用剂量为1500u。

人抗破伤风免疫球蛋白的效价较异种抗毒血清高100倍,抗体的消失速度较慢,且无血清反应的危险性。预防用剂量为成人肌注250~500u,儿童肌注200u,疗效至少可持续14天。

治疗的关键是迅速消除毒素和控制痉挛。病人体内的毒素须依靠注射抗毒血清或免疫球蛋白将其消除。成人可肌注人免疫球蛋白3000~6000u,最好注射于受伤肢体的近侧或伤口附近,如用马抗血清肌注或静滴,则1万u就足以中和血和组织中游离的毒素。但两者均不能中和已和中枢神经组织结合的毒素。

若一时未备有抗毒血清,则可输入同血型的已获得完全性自动免疫者的全血200~400ml也可有一定的治疗作用。

伤口的及时和彻底的处理是消除毒素继续产生的根本措施,但须在注射抗毒血清或人免疫球蛋白后进行。伤口必须敞开,用3%过氧化氢溶液充分洗涤,伤口周围可注射青霉素或头孢菌素。

阵发性痉挛不仅严重地消耗体力,降低病人的抵抗力,而且可引起呼吸困难和窒息,故须有效地加以控制。一般可应用苯巴比妥钠、安定、氯丙嗪或水合氯醛; 有时痉挛持续不停,难以控制,则缓慢静注2.5%硫贲妥钠20ml,至痉挛缓解时即停止。也可用冬眠合剂或东莨菪碱。在痉挛期间须保持呼吸道的通畅,必要时可作气管切开术。痉挛持续较严重且有呼吸窘迫者,应采用呼吸机作辅助呼吸。

其它的治疗措施,包括一般护理、感染的预防、营养和水电解质平衡的维持。病人应置于安静和弱光的隔离病室内,尽量减少声、光、震动等外界刺激;进行特别护理,密切观察病情。注射青霉素以防感染的发生。由于强烈的肌肉痉挛,消耗了大量的蛋白质和其它营养物,必要时用留置鼻饲管喂高能流质食物,或用静脉内高营养法来维持和补充病人的营养。对于施行气管切开或静脉内高营养疗法的病人,必须严格遵守无菌操作规则,防止感染。

破伤风

破伤风是破伤风杆菌进入开放性创伤后产生外毒素,导致以横纹肌痉挛及阵发性抽搐为特征的中枢神经系统中毒性疾病。第一次世界大战初期,战伤破伤风发生率曾高达1~3.8%。其后,由于推行破伤风抗毒血清被动免疫法预防,发生率下降至0.04~0.14%。自第二次世界大战后,在进行自动免疫的军队中,战伤后破伤风发生率又进一步下降。

病因 破伤风病原菌是芽胞杆菌属的破伤风杆菌。伤口内单有此菌并不产生破伤风症状,当伤口内处于厌氧状态,有失活组织或异物,局部循环不良,组织供氧不足等,可使此菌生长繁殖产生外毒素而致病。破伤风杆菌生长繁殖时,产生两种外毒素:破伤风痉挛素和破伤风溶血素。前者是致病的主要因素,后者作用不清。破伤风痉挛素如何到达主要靶细胞——脊髓及脑干运动细胞,现有两种见解:其一认为毒素沿神经行径到达;另一种认为毒素由血液传送。毒素到达后,与中枢神经中灰质的突触小体膜上神经节苷脂结合,使脊髓抑制性突触不能释放抑制递质,导致运动系统及交感神经失去抑制而发生全身骨胳肌痉挛、抽搐及交感神经活动亢进。

诊断 诊断破伤风主要靠临床表现。早期,全身肌肉紧张性收缩,面部痉笑。外界轻微刺激可引起全身强烈的阵发性抽搐,抽搐时可出现角弓反张或其他扭屈姿态。抽搐出现时间及间隔长短不定。发作时,伤员神志清醒,极为痛苦。肺部感染或重毒血症时体温升高。死亡可由抽搐时呼吸骤停、吸入性肺炎、毒血症、心力衰竭等导致。重型破伤风患者可有交感神经系统功能紊乱表现,如阵发性高血压、大汗、心动过速、严重心律不齐,全身血管阻力增加等。

破伤风的潜伏期长短差异很大,短者一天,长者可达60天或更长,多为1~2周。一般认为潜伏期短者,破伤风感染灶靠近颅脑。抽搐出现早而频繁,有高热和肺部并发症者预后不佳。破伤风死亡率报道差异甚大,低者10%,高者达78%,一般介于30%与60%之间。

预防 预防破伤风最重要的措施是伤后6~8小时以内进行清创,彻底清除伤口内失活坏死组织、异物、凝血块,进行止血,充分冲洗伤腔,敞开伤口,通畅引流,不作初期缝合,包扎松紧适宜,以不阻碍血液循环为度,肢体制动等。自动免疫用吸附破伤风类毒素0.5ml,肌内注射三次,间隔4~8周。一年后再肌内注射0.5ml。此后,每5~10年肌内注射0. 5ml。从未接受破伤风类毒素自动免疫全程注射或免疫史不明者,战伤后肌内注射精制破伤风抗毒素(马或牛血清)1500~3000u作被动免疫,注射前须作皮肤血清敏感试验。如有人体破伤风免疫球蛋白,可用以代替抗毒血清,肌注量为250u;伤口污染严重,发生破伤风的可能性大者,可给予500u进行被动免疫注射,并同时开始自动免疫全程注射。

治疗 目前破伤风尚无特效疗法。治疗首先要控制肌痉挛,中和游离毒素,清除毒素来源,加强护理及支持疗法等。症状较轻者,可用镇静剂降低患者对外来刺激的敏感度。常用药物如苯巴比妥与戊巴比妥交替使用,亦可用副醛稀释后作保留灌肠。痉挛发作较重者,可静脉滴注0.1%硫喷妥钠溶液直至患者浅睡。若滴注一定量后仍有抽搐,可用2.5%硫喷妥钠溶液静脉缓慢注射,直至发作停止。安定为目前常用药,用量较大,每日10~20mg/kg作静脉滴注,亦可与硫喷妥钠或苯巴比妥合用。用时注意呼吸,必要时给予机械通气。安宁(眠尔通)亦可取代安定。在血容量正常而无休克威胁时,亦可选用冬眠药物,用药期间严密注意呼吸、血压变化。抽搐发作严重而不易控制者可用神经肌肉阻滞剂如箭毒类药物。此类药物可使呼吸肌麻痹,用前须作人工控制呼吸的准备。

治疗破伤风时,应用抗毒素与否,应用剂量及方法,见解不一。下述为应用抗毒素方法之一: 肌内注射人体破伤风免疫球蛋白3000~6000u。此制剂不可作静脉注射。若无此制剂,可用精制破伤风抗毒素10~20万u肌内注射,部分血清可注射于伤部周围。用前必须作血清敏感试验。一般使用的破伤风抗毒素,因含有苯环物质作为稳定剂,不可作鞘内注射,注射后可引起惊厥或持久的神经损害。

处理伤口应在注射足量破伤风抗毒血清或人体破伤风免疫球蛋白至少一小时后进行,以利于中和手术操作中自感染灶释放入血液循环的毒素。术前应给予有效镇静药物。术时应清除异物、血凝块及坏死组织等,敞开伤口,充分引流。伤口深部可用过氧化氢液冲洗。不宜作复杂或广泛的手术。如伤口已愈合,不必再手术。

患者有吞咽困难,阵发性痉挛发作频繁时,应行气管切开,防止呼吸道误吸引起肺部感染和窒息。术后隔离在单人暗室内,防止声、光等外来刺激,尽可能减少在患者身上操作,经常有人看护,密切注意病情变化,以备及时处理。口腔或咽部积聚的唾液应及时吸出,注意预防褥疮,解除尿潴留及便秘。及时补充足量的水、电解质及高能量高营养物质,给予途径须依病情决定,能经胃肠道补充营养者为最好,必要时可用静脉高价营养。若因交感神经系统活动过度而出现某些心血管系统症状,可结合病情,选用加深中枢神经抑制药物或肾上腺素能阻滞药物。控制伤口或肺部感染,可根据细菌敏感试验选用抗生素。

破伤风

皮肉破伤,风毒之邪乘虚侵入而发痉者,称为破伤风。见于《太平圣惠方》,谓:“……损伤之处,中于风邪,故名破伤风也”。外伤所致者又称金创痉,产后发生者谓产后痉,新生儿断脐所致者谓脐风撮口。历代医家对本病的诊治有较详细的记载,如《医宗金鉴》对破伤风的证治载有16方之多,其中玉真散一直沿用至今。

本病多因创伤之后,感受风毒之邪,侵入肌腠经脉,营卫不得宣通,以致筋脉拘急,甚则内传脏腑,毒气攻心,引起严重症状,使病情迅速恶化。临床上辨证可分为:

(1)轻证: 邪在肌腠经脉,一般先从头面开始,进而扩展到躯干和四肢。先感牙关紧急,或头痛、恶寒发热,烦躁不安;继则出现肌肉痉挛,面呈苦笑,项背强急,四肢抽搐,但发作间隔时间较长,舌苔薄黄,脉弦或弦数等症,治宜熄风镇痉,选用玉真散、五虎追风散加减。

(2) 重证: 风邪入里,以致抽搐频频,甚则呈角弓反张,任何轻微的刺激,如声、光、震动等,可诱发强烈的阵发性抽搐。常致吞咽困难、癃闭、甚至窒息而死亡。当风从火化,则有高热大汗,阴液耗损;热结脏腑,热毒传肺,则喘咳痰鸣;热结阳明,则腑实便秘,脘腹胀满; 湿热下注,则小便短赤或尿闭。伴有舌质红或干绛,苔黄浊,脉弦数或洪数等,治宜清热解毒、熄风镇痉为主,用存命汤加减,痉挛频发加地龙、红蓖麻根; 高热酌加银花、连翘、石膏、知母、黄芩、黄连、山栀子; 喘咳痰鸣酌加杏仁、贝母、天竺黄、竹沥汁等;便秘腹胀者,合大承气汤,或用大承气汤煎水低压灌肠;尿少酌加车前草、白茅根等。

(3) 恢复期: 一般证见口干津少,肌肉拘紧,关节不利。治宜益胃养津、疏通经络,用沙参麦冬汤加葛根、木瓜、银花藤、丝瓜络、牛膝等; 若气血虚弱,脾阳不振,治宜补气血、健脾胃,选用四君子汤、补中益气汤、八珍汤加减。亦可选用下列经验方作辅助治疗,以加强镇痉定惊的作用。

❶蝉退30克,炒焦研末,黄酒冲服。

❷鲜红蓖麻根125~250克,加水1500毫升,煎至200毫升,分次口服,每日一剂,儿童酌减。

❸桑木油10毫升,每日三次,服后出汗。(桑木油制法: 取鲜嫩桑枝,直径约3厘米,长100厘米,架空,中间用火烤,两端的滴出液,即为桑木油。)外治: 有伤口者,在局麻下将坏死组织切除,并开放创口,使引流通畅,玉真散外敷; 至创口出脓后,改用七三丹、生肌玉红膏;脓尽新生,用生肌散或生肌白玉膏。同时,加强护理,这是减少并发症、降低死亡率的重要措施之一。尽可能选择单人暗室,保持安静,专人护理,密切观察,保持呼吸道和大小便通畅。此外,平时要及时而正确地处理各种伤口,对未作过主动免疫注射而又有可能感染破伤风的患者,应在24小时内作被动免疫注射。

破伤风

破伤风,是指发作性全身痉挛,角弓反张,四肢抽搐为特征的一种病。因皮肉破伤,风毒从伤口侵入,毒气随血,上冲脑所致。症见神昏不语,牙关紧闭,苦笑,口吐涎沫,颈项强直,角弓反张,全身抽搐,腹肌板硬,遇有声音、光线、振动等刺激就发作痉挛。治宜熄风镇痉解毒。太阴人用三黄散;少阴人用如神汤;少阳人用轻粉乳香没药丸。通用单方:蛴螬10个煎汤服或研末顿服,又把蛴螬捣泥贴伤口。

破伤风

lockjaw;tetanus

破伤风

tetanus

破伤风pò shāng fēng

tetanus; lockjaw

- 张梦豹是什么意思

- 张梧桐是什么意思

- 张梨(大谷梨)是什么意思

- 张棐〔fěi〕是什么意思

- 张棣华是什么意思

- 张棣昌是什么意思

- 张棣赓是什么意思

- 张森是什么意思

- 张森是什么意思

- 张森富是什么意思

- 张森文是什么意思

- 张森楷是什么意思

- 张植珊是什么意思

- 张植鉴是什么意思

- 张椿年是什么意思

- 张楚南是什么意思

- 张楚卿是什么意思

- 张楚宝是什么意思

- 张楚材是什么意思

- 张楚琨是什么意思

- 张楚琨是什么意思

- 张楚英是什么意思

- 张楚金审案是什么意思

- 张楧是什么意思

- 张楷是什么意思

- 张楷作雾是什么意思

- 张榕是什么意思

- 张榕是什么意思

- 张榕是什么意思

- 张榕是什么意思

- 张榕是什么意思

- 张榕是什么意思

- 张榕轩是什么意思

- 张榘是什么意思

- 张横是什么意思

- 张次溪是什么意思

- 张次溪是什么意思

- 张次郎是什么意思

- 张欣是什么意思

- 张歆海是什么意思

- 张歌伟是什么意思

- 张止戈是什么意思

- 张正是什么意思

- 张正坤是什么意思

- 张正坤是什么意思

- 张正坤是什么意思

- 张正坤是什么意思

- 张正宇是什么意思

- 张正宇是什么意思

- 张正宇是什么意思

- 张正富是什么意思

- 张正常是什么意思

- 张正平是什么意思

- 张正期是什么意思

- 张正见是什么意思

- 张步云是什么意思

- 张步山水画集是什么意思

- 张步画集是什么意思

- 张步青是什么意思

- 张步青是什么意思