皴法

国画表现技法之一。古代画家在艺术实践中,根据各种山石的不同地质结构和树木表皮状态,加以概括而创造出来的表现山石树木的脉络纹路和凹凸向背的程式。种类很多,一般有披麻皴、乱麻皴、芝麻皴、大斧劈皴、小斧劈皴、卷云皴、雨点皴、弹涡皴、荷叶皴、矾头皴、骷髅皴、鬼皮皴、解索皴、乱柴皴、牛毛皴、马牙皴、斫垛皴、点错皴、豆瓣皴、刺梨皴、破网皴、折带皴、泥里拔针皴、拖泥带水皴、金碧皴、没骨皴、直擦皴、横擦皴等。

皴法

国画的一种画法。先钩出山石树木的轮廓,为显示其纹理和阴阳面,用淡干墨侧笔而画。其有大斧劈、小斧劈、披麻、卷云、雨点、荷点、解索、折带等名称。唐李思训创小斧劈皴,被称为北宗; 唐王维创雨点皴,称为南宗。

皴法

中国画技法名。用来表现山石和树皮的纹理。于10世纪初开始使用山水皴法。表现山石的主要皴法有20余种,其中最典型的有披麻皴、斧劈皴、雨点皴3种。表现树皮的皴法主要有鳞皴、绳皴、横皴、交叉麻皮皴、点擦皴5种。

皴法

中国画表现山石树木的一种技法。始创于唐,盛于宋,完备于元。李思训用点攒簇而成皴,下笔首重尾轻,形似丁头,为小斧劈皴。王维亦用点攒簇而成皴,下笔均直,形似稻谷,为雨雪皴,或为雨点皴。五代董源用王维渲淡法,下笔均直,以点纵长,变为披麻皴。巨然继之。三种皴法为以后山水皴法的变化奠定了基础。关仝、范宽用丁头皴,李唐创刮铁皴,均源于李思训。李成、郭熙、王诜用卷云皴,系由披麻皴演变而来。马远、夏圭一变直笔皴法,用侧笔皴,以至用卧笔带水搜,谓之带水斧劈。元赵孟頫画山分脉似荷叶筋;王蒙喜用长皴,皴山峦准头,用笔多弯曲似解索;皆为披麻之变体。倪瓒画山,喜用侧锋直拉横拖,似折带,为斧劈之变体。明清山水皴法无大变化。石涛专有论述皴法的文字流传,按他的意思,皴“必因峰之体异,峰之面生,峰与皴合,皴自峰生。峰不能变皴之体用,皴却能资峰之形势。不得其峰何以变?不得其皴何以现?峰之变与不变,在于皴之现与不现。”

皴法

用笔表现山石树木纹理及虚写景物的画法。随着绘画技法的演进,皴法形式越来越多,还在不断发展。基本上可分三大类:

❶线型皴法。以披麻皴为代表,其他如:荷叶皴、解索皴、折带皴、乱麻皴、矾头皴、牛毛皴、拖泥带水皴、鳞皴、绳斧等。

❷面型皴法。以小斧劈皴为代表,其他如大斧劈皴、长斧劈皴、带水斧劈皴、皴垛皴等。

❸点型皴。以雨点皴为代表,

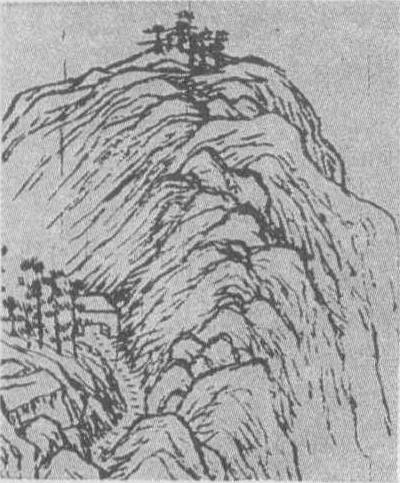

《荠子园画传》 第一集

其他如芝麻皴、豆瓣皴、马牙皴、刺梨皴、米点皴亦称落茄皴等。各种皴法皆相形而名。大体南方山水多用披麻皴、表现北方裸露岩石宜用斧劈皴。皴法样式很多,亦因画家师承及风格不同,各擅一法,或兼数法。具体运用时又不宜从程式概念出发。

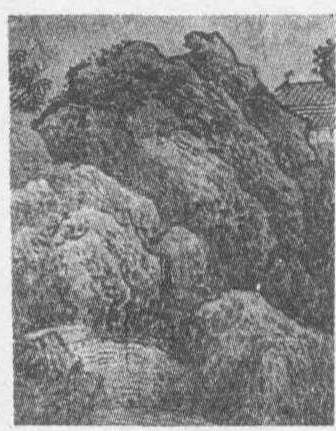

《芥子园画传》第一集

仿范宽溪山行旅图卷(局部)

皴法Cunfa

用以表现山石树木纹理及虚写景物的画法。清代郑绩《梦幻居画学简明》:“古人写山水皴分十六家,曰披麻、曰云头、曰芝麻、曰乱麻、曰折带、曰马牙、曰斧劈、曰雨点、曰弹涡、曰骷髅、曰矾头、曰荷叶、曰牛毛、曰解索、曰鬼皮、曰乱柴。此十六家皴法即十六样山石名目,并非杜撰。至每家皴法中,又有湿笔焦墨,或繁或简,或皴或擦之分,不可固执成法必定如是也。神而明之,存乎其人。”除此之外,山石画法尚有多种皴法名目,仅斧劈皴就有:大斧劈、小斧劈、长斧劈、带水斧劈等。表现树皮的皴法亦有鳞皴(松树)、绳皴(柏树)、横皴(梧桐树)、交叉麻皮皴(柳树)等等。总之可归为三大类型:

❶线型皴,以披麻皴为代表。

❷面型皴,以斧劈皴为代表。

❸点型皴,以雨点皴为代表。各种皴法皆相形而名。大体表现土山多用披麻皴,表现石山多用斧劈皴。或各擅一法或兼数法,宜灵活运用,不必从程式概念出发。

皴法cun fa

【美术】light-ink stroke

皴法

wrinkling style (/method)

- 34. 奖金要不要“封顶”是什么意思

- 34. 如何看待发展中民族主义国家对发达资本主义国家的依附是什么意思

- 34年是什么意思

- 34. 怎样利用地区差价调节农业级差收益是什么意思

- 34.甘肃省农垦总公司是什么意思

- 3/4碰撞责任条款是什么意思

- 3.4 离婚是什么意思

- 34. 积累率的高低与国民经济发展速度的关系是什么意思

- 34. 资产阶级生活方式的基本特征是什么意思

- 3.4 青春期卫生是什么意思

- 3.4 饮食是什么意思

- 3500常用字十用词典是什么意思

- 3500常用字字典是什么意思

- 3500常用字学习手册是什么意思

- 3500常用字正音手册是什么意思

- 3500常用字表解字典是什么意思

- 350年是什么意思

- 3511【人尽其才】是什么意思

- 3513【杀鸡取卵】是什么意思

- 3515【千难万难】是什么意思

- 351b【坐观成败】是什么意思

- 351k【千刀万剐】是什么意思

- 351s【向隅而泣】是什么意思

- 351t【负隅顽抗】是什么意思

- 351w【白璧无瑕】是什么意思

- 351年是什么意思

- 3521【外强中干】是什么意思

- 3522【外柔中刚】是什么意思

- 3523【向壁虚造】是什么意思

- 352s【饮水思源】是什么意思

- 352年是什么意思

- 3531【贪小失大】是什么意思

- 3533【爱屋及乌】是什么意思

- 3534【煞费周章】是什么意思

- 3535【矮子看戏】是什么意思

- 353c【先难后获】是什么意思

- 353m【用尽心机】是什么意思

- 353x【顺水人情】是什么意思

- 353z【延颈企踵】是什么意思

- 353年是什么意思

- 3542【欲加之罪,何患无辞】是什么意思

- 3543【舍己为人】是什么意思

- 3544【刎颈之交】是什么意思

- 354b【心力交瘁】是什么意思

- 354x【短小精悍】是什么意思

- 354年是什么意思

- 3553【智勇双全】是什么意思

- 355c【鸟尽弓藏】是什么意思

- 355r【牝鸡司晨】是什么意思

- 355y【牛刀小试】是什么意思

- 355年是什么意思

- 356是什么意思

- 3561【智尽能索】是什么意思

- 356t【全力以赴】是什么意思

- 356年是什么意思

- 357年是什么意思

- 35910是什么意思

- 359258是什么意思

- 359年是什么意思

- 35c3【煞费苦心】是什么意思