皇史宬

中国古建筑。位于北京市南池子南口。是明清两代的皇家档案库,明嘉靖十三年(1534)兴建,占地8400 m2,建筑面积2000 m2。院内正中为正殿,坐于高142 cm的石基上,为砖石拱券结构,正殿东西9楹,正中券门5座,东西山墙各有1石窗,正殿内是1条筒形长券,东西宽42.1 m,南北深10.8 m,殿内筑有142 cm高的石台,上面陈放着镀金铜片樟木柜152个,即所谓金匮,柜高1.31 m,宽1.34 m,厚0.71 m。主殿两旁为东、西配殿。

皇史宬

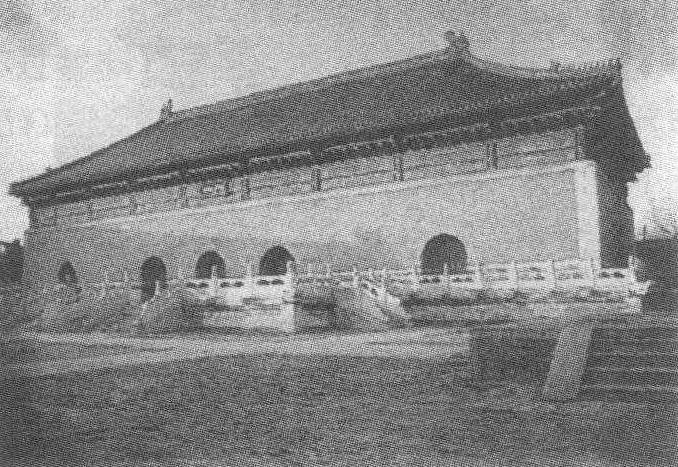

又名表章库。位于北京市东城区南池子大街南口路东。是专门保管明、清两代的“实录”、“圣训”、“玉牒”等皇家史册的地方,亦即皇家档案库。明成祖时编辑的《永乐大典》副本也曾珍藏在这里。皇史宬始建于明嘉靖十三年(公元1534年)。明隆庆二年(公元1568年)和清嘉庆十二年(公元1807年),虽屡经修葺,却仍然保留着初建时的建筑原貌。其坐北面南,由皇史宬门、主殿、东西配殿和御碑亭等组成,面积2000余平方米。皇史宬门为庑殿顶、黄琉璃瓦大脊,门前后有汉白玉石栏,中间铺御道,门额分书汉、满两种文字的“皇史宬”三字。主殿建在高约二米的石台基上,是砖石仿木结构建筑,面阔九间,单檐黄琉璃瓦庑殿顶,墙体厚达5米,由磨砖砌成,墙上的额枋、斗拱及门窗全部为汉白玉石雕琢而成。额枋上还绘有描金旋子彩画。殿正面开券门五孔,分两层,外层为实踏大门,内层为朱红隔扇门。殿内为拱券式、无梁柱,地面铺设的浮雕海水游龙汉白玉须弥座,高达1.2米,宽大与屋同。其上置放着152个雕饰着云龙图案的金铜皮樟木柜。每柜高1.31米,宽1.34米,厚0.71米。这些制作考究的木箱,就是贮放皇家各种档案图籍用的。为使空气能够流通,山墙的窗户南北对开。东西配殿均面阔五间,进深三间,南北山墙设有石砌方窗。室内雕琢精美的大木柜内,贮存着明、清两代有关的皇家档案。位于主殿东侧的御碑亭,为重檐四角方形,面阔三间,其内竖着清嘉庆十二年(公元1807年)御制重修皇史宬碑一通。碑文记述了皇史宬的历史,功用以及重修原因等。皇史宬这座黄瓦朱墙环围的建筑,具有防火、防潮、通风、防虫蛀、防鼠咬等特点。它既是一座集艺术性、科学性、实用性于一体的优秀之作,又是研究我国古代“石室金匮”的文物资料。1982年,皇史宬被国务院列为全国重点文物保护单位。我国古代一向重视历朝典籍的保管。根据文献记载,汉初的大臣萧何曾修“石渠阁”以收贮入关后所得秦国图书典籍。唐代保存图籍,不但建有专库、制定有相应的库籍管理制度,而且还有专门负责保管图籍的官吏。到了宋代,由于档案文书繁杂,为了查阅方便,就逐渐变为柜、筐贮存,使档案管理更为合理实用。明清两代,随着档案存量的日益浩繁,档案管理制度也随之发生变化,开始变综合保管为分类保管。这表现在:在南京建“黄册库”以贮全国户口图籍与府厅州县的赋税图籍;建“大本堂”专门保存从元代官府和其他地方搜集到的档案、图书;建“内阁大库”以保存皇帝从事政务活动和日常生活的档案文书;在北京修建“皇史宬”,专门保存“实录”,“圣训”,“玉牒”等皇家档案等,因为历代档案保管较为妥当,才使上自商周时代的甲骨、金文,秦汉时代的竹简,以及纸帛书写的各种文字档案,能够代代留传,成为举世无双的文化瑰宝。

皇史宬

又名表章库,是明清两朝保存皇室史册的档案库。位于北京市南池子大街南口,建于明嘉靖十三年(1534年)。这一建筑坐北朝南,由宬门、主殿、东西配殿和御碑亭四部分组成,总面积达八千四百六十三平方米,四周围以红墙,自成一独立院落。宬门门额分书满汉两种文字的“皇史宬”三字。主殿面阔九间,总面积为二千多平方米,全用砖石砌成,不用木料,故“皇史宬”也叫无梁殿。正面开有五个券门。殿内放置一高大的汉白玉须弥座,置放铜皮镀金樟木大柜一百五十二个。皇室的圣训、玉牒、实录等文献档案即存于柜内。东西配殿,形制相同,面阔五间,进深三间,正面辟三个券门,上安棋盘大门,封护檐下有石雕金钱气孔二十四个,南北山墙各设有石砌方窗。室内现存放着一些雕琢精美的大木柜,内贮明清两代有关皇家档案。御碑亭位于皇史宬主殿东侧,重檐四角方形,面阔三间,亭内中央竖清嘉庆十二年 (1807年) 御制重修皇史宬碑一通,碑文记述皇史宬的兴建历史、功用以及重修原因等。皇史宬建筑的砖石结构,便于防火,高台基、厚墙、对开窗、双层门等又便于保持殿内恒温、防潮和通风,是一座科学性、艺术性、实用性三者兼具的建筑体,其建筑形式不但反映了我国古代劳动人民杰出的聪明才智,而且还是研究我国古代“石室金匮”的实物资料。

皇史宬

皇史宬

又名表章库,明清时期的皇家档案库。在东城区南池子大街南口,始建于明嘉靖十三年(1534)。隆庆二年 (1568) 和清嘉庆十一年 (1806)均有修缮,是我国现存最完整的皇家档案库。我国早在秦汉时期就有 “金匮石室” 之制,《汉书·高帝纪下》: “与功臣剖符作誓,丹书铁契,金匮石室,藏之宗庙。”后历代档案库均因袭秦汉旧制而有所发展,皇史宬亦体现此特点,其建筑全为砖石结构,具有防火、防潮和避免虫咬鼠伤的优点,将艺术性、科学性、实用性融为一体,是体现古代 “金匮石室”制度的典型建筑。明代这里除储存各朝的“实录”、“圣训”、“玉牒” 之外,还收藏《永乐大典》副本和其他重要档案; 清代除收藏“实录” 之类外,《大清会典》、《朔汉方略》 内阁副本以至将军印信也都曾入藏,使大量皇家重要档案资料得以保存下来。

皇史宬

全国重点文物保护单位。位于南池子南口路东,是我国保存最完整的皇家档案库,又名表章库。始建于明嘉靖十三年(1534),仿照古代“金匮石室”制度设立,明清两代均有修葺。用于保管实录、圣训、玉牒等皇家史册。也曾藏有明成祖时编纂的《永乐大典》副本,清代《大清会典》内阁副本,以及明清其他主要档案。原为故宫外围组成部分。占地2000余平方米,由皇史宬门、正殿、东西配殿和御碑亭组成。外围红色高墙。正殿坐北朝南,建于2米高的汉白玉须弥座台基上,南面台阶中间有双龙戏珠的御路。殿宇面阔九间,庑殿顶、黄琉璃筒瓦,墙身以特制磨砖砌造,为拱券式无梁建筑,部分仿木结构如额枋、斗栱及门窗,全以汉白玉雕琢而成,额枋上绘有描金旋子彩画。殿墙厚达6米多,殿内东西长42米,南北深10米,地面设置高1.2米的汉白玉须弥座,饰有海水游龙图案浮雕,四周留有空隙。座上分置152只樟木柜,各高1.31米,宽1.34米,厚0.71米,柜外包有雕饰云龙图案的镀金铜皮,存放的档案就收藏在柜内。东西对开通风窗。这种纯砖石结构建筑和金属包裹的柜子,即史书所载之“石室金匮”,具有防火、防潮、防虫蛀鼠咬等功能,融实用性、科学性、艺术性为一体。

皇史宬

明清时皇家档案库。明嘉靖十三年(1534年)建于北京。明统治者为保藏皇族的玉牒、历代皇帝的实录、圣训等重要档案而建造的专用库房。建筑物为宫殿形式,全部采用砖石结构,正殿面积达2000多平方米,内列雕龙鎏金铜皮大木柜,以存档案,意取中国古代“石室金匮”之制。清代明后,仍以皇史宬收贮皇家重要档案。新中国成立后,人民政府曾多次修缮,并列为全国重点文物保护单位。

皇史宬

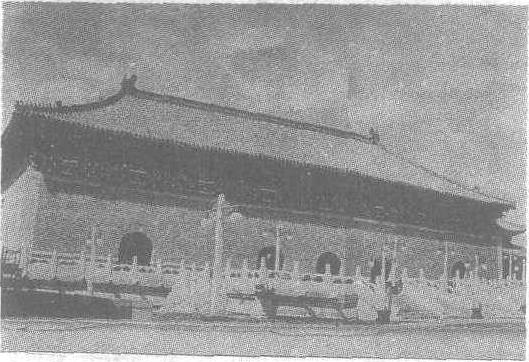

又名表章库,明清两代保存皇室史册的档案库。位于北京南池子南口。建于明嘉靖十三年(1534)。大殿为砖石无梁殿,内有铜皮镀金大樟木柜152个,放置皇室圣训、玉牒、实录等文献档案。全国重点文物保护单位。(参考图521)

- 胆囊收缩素是什么意思

- 胆囊炎是什么意思

- 胆囊炎、胆石症是什么意思

- 胆囊管残留综合征是什么意思

- 胆囊结石是什么意思

- 胆囊造口术是什么意思

- 胆囊造瘘术是什么意思

- 胆固醇是什么意思

- 胆固醇是什么意思

- 胆固醇是什么意思

- 胆固醇是什么意思

- 胆固醇性心包炎是什么意思

- 胆固醇逆向转运是什么意思

- 胆固醇酯是什么意思

- 胆固醇酯转移蛋白是什么意思

- 胆固醇[台]是什么意思

- 胆大于天是什么意思

- 胆大包天是什么意思

- 胆大包天是什么意思

- 胆大如斗是什么意思

- 胆大如斗是什么意思

- 胆大如斗是什么意思

- 胆大如斗,心细如发是什么意思

- 胆大妄为是什么意思

- 胆大妄为是什么意思

- 胆大妄为是什么意思

- 胆大心细是什么意思

- 胆大心细是什么意思

- 胆大心细是什么意思

- 胆大心雄是什么意思

- 胆宁片是什么意思

- 胆寒发竖是什么意思

- 胆小是什么意思

- 胆小如豆是什么意思

- 胆小如鼠是什么意思

- 胆小如鼠是什么意思

- 胆小如鼠是什么意思

- 胆小如鼠是什么意思

- 胆小怕事是什么意思

- 胆小管是什么意思

- 胆巴是什么意思

- 胆巴是什么意思

- 胆巴碑是什么意思

- 胆影米钙是什么意思

- 胆影葡胺是什么意思

- 胆影葡胺是什么意思

- 胆影葡胺是什么意思

- 胆影酸钠是什么意思

- 胆影酸[典]是什么意思

- 胆怯是什么意思

- 胆怯是什么意思

- 胆怯是什么意思

- 胆怯 畏怯 畏葸是什么意思

- 胆总管空肠Y型吻合术是什么意思

- 胆总管造口术是什么意思

- 胆战心寒是什么意思

- 胆战心惊是什么意思

- 胆战心惊是什么意思

- 胆战心惊是什么意思

- 胆战心惊是什么意思