白鹿洞书院

白鹿洞书院

〔古诗文赏析〕 游白鹿洞歌

这首诗的石刻,现嵌在白鹿洞书院碑廊壁上,至今无大损缺。落款云: “辛已三月,紫霞真人宿此洞,编蒲为书。”《白鹿洞志》言:“万历辛已,有道人至白鹿洞,索笔墨于洞中,诸生吝不与,遂拾蒲书屏,墨色灿然。”紫霞真人为谁,有人说是罗洪先的化名。罗洪先于嘉靖己丑(1529年)中状元,下距万历辛已五十二年。罗氏少时习禅,后皈于孔孟之学。这首《游白鹿洞歌》带有浓厚的道教游仙诗色彩,而了无禅意,更与罗氏晚年思想大异其趣。因此,罗氏化名之说并不可信。《庐山志》把它定为道人所作,是符合事实的。

这首没有留下作者真实姓名的诗,可说是明代诗歌中的罕见奇作,其风格极近李白。诗的开头便很奇。本来白鹿洞正傍五老峰,是无须道说的简单事实,可是诗人在其前冠以“何年”二字,读来便不禁有天外飞来之感,而产生追溯远古洪荒开辟的联想。接着写五老峰的高峻,它不在正面多费笔墨,而以“俯窥人世烟云重”来反衬,更显现出一种超尘绝俗的神姿。回看人类历史,只是重重幻影。“我欲揽秀色”二句,虽用李白“庐山东南五老峰,青天削出金芙蓉。九江秀色可揽结,吾将此地巢云松”诗意,可它并非硬搬。李白以“金芙蓉”喻五峰,这里易“金”字为“青”字,更显现出五峰的青苍本色。忽然笔锋一转,从五峰写到白鹿洞。“石扇”指洞门,“石扇开半掩”只是实物的静态,但诗人在其前加上“举手”二字,便变静态为动态,使人产生神奇之感,由此而引出“绿鬟玉女如相逢”句。“玉女”本仙女,疑与玉女相逢,绿影迷离,恍入仙境,用笔至为奇妙。再由洞内写到洞旁。万壑众流,泻入巨涧,风湍交响,隐隐如雷,而洞内钟声仍泠然可闻。复由涧泉写到古松。巨干森立,高可参天,横枝盘折交错,有如夭矫的神龙。游者读了“百丈松”二句,无不叹其状物之妙。诗至此,就像一个接一个的快速镜头,把洞内洞外的主要景物全部摄入。于是诗人再肆笔驰骋想象,并用虚写手法加以综括,从而引发“何人肯入空山宿”的感叹。最后便顺势以直落之笔作结,干净利落,使人读后有戛然而止之感。《黄庭》乃道教经典,“一卷《黄庭》石上读”,正好点明诗人的道人身份。诗人对李渤兄弟隐居之事及宋以后书院活动只字不提,这也透露了诗人为道教信徒的信息。

全诗杂用三、五、七言,显得错落有致,富于变化,读起来节奏感特别强。

(宗远崖)

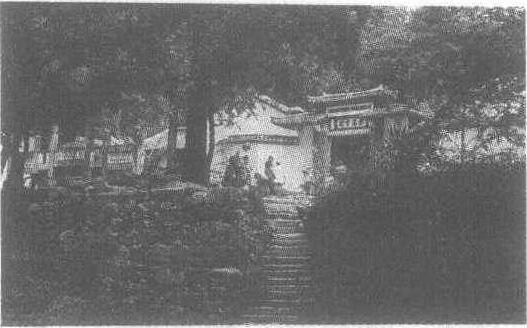

〔现代散文〕 从九江——星子公路30公里处,向西南的翠微走去,一踏上被誉为“绿色隧道”的林间幽径,一种不知何来的空灵之气,便伴着清爽的松风迎面拂来,渐渐地,沁透你的肌肤,涤尽你的尘浊,于是,你便飘飘欲仙了。

豁然开朗处,一群错落有致,古朴典雅的亭台殿阁映现在列嶂环抱的谷地里。这,便是千百年来木铎远播,蜚声海内外的白鹿洞书院了。

果然是五老峰下别一天!

时序深秋,尽管龙鳞虬枝的古松仍在淡青色的岚气里严肃地思索那千古难解的哲理,年青的阔叶树群却早卷起那青青一色的教义,争先恐后地举起迷人的斑斓。更有几株娉娉婷婷的香栎,一身炫目的红装,正对着秋水顾影自怜。时不时还会有几只彩翼从你面前轻盈地飞过,让你猜不透那是飘飞的花,还是缤纷的梦……

白鹿的秋,是一幅画,一幅绚丽多彩的图画。

步入书院的外院,是一条洁净的、由花岗石和河卵石拼成规则图案的林荫路,路右便是临山的小溪,潺潺的溪水,象一位妙曼的仙子,从五老峰款款走来,一路抚琴轻歌。溪边林间,时时啭起时鸟的嘉音,婉转、清丽、悠扬。这些悠闲自在的生灵,不经意间便用她们独有的丝弦,织出一个令人心往神弛的幽境。清澈的溪水中,游鱼往来翕忽,如果你懂得水族的语言,一定也能听到一曲清音。而从溪中巨石和溪边青崖上历代文人留下的“清如许”“琴意”等诸多石刻丹书中,谁会听不到他们的吟哦咏叹呢!

白鹿的秋,是一支歌,一支清新悠远的歌。

往前走,跨过石拱桥,向右,是古木浓荫下的独立亭。你不妨在亭中石凳上小憩,细细品味白鹿洞秋韵。如果你幸运,会有一群憨厚的竹鸡飞落在你跟前,悠悠踱步,斜着眼睛打量你,甚至唧唧咕咕地同你攀谈。

亭下是百尺深涧,鬼斧神工的造化,在夹岸石壁间创作了一道道飞瀑,素湍碧潭,飞珠溅玉,令你联想到古代哲人那迸涌不竭的才思。

瀑流之上,溪水阻石,回转成潭,当年朱子和他的学子们,暇日每每环潭石而坐,引觞浩歌,让回旋的溪流为他们传送酒杯。那情那景,真是其乐何极!

一阵山风骤起,四面便涌起浩瀚的松涛。不知从这澎湃的涛声里,你是否能听到久远的年代那莘莘学子的书声?但你一定能辨出,从内院,从朱子手植丹桂处,越过世纪的层峦飘来的幽香。这时,你定会感到,白鹿的秋,是一樽酒,一樽清醇明净的酒,酿着山水灵气,酿着历史文化的芬芳,令你心醉。

我醉了,醉在白鹿的秋风里。

(沈家溪)

〔民间文学〕 唐代著名学者李渤,从小时候起就胸有大志,很爱读书学习。长大成年后,为了能静心学到更多的东西,他到处寻找有利于学习的环境,最后,终于找到了一个非常好的地方。这地方就在庐山东南五老峰下的一个山凹里。这里周围山峰环抱,里面一片郁郁葱葱的古木丛林,一条山溪汨汨流过,真好似一个神仙洞府。李渤非常乐意,于是就在这里住下来一心攻读。

有一天,李渤清早起来,坐在石上攻读,读着读着,感到有些疲倦,竟不知不觉伏在石上睡着了。

就在他熟睡的时候,猛然间,五老峰上传来“轰隆隆”一声巨响,一只白鹿从峰顶跃出,驾着彩云腾空飞下,落在枕流桥上。

李渤被响声惊醒,睁眼一看,哟!一只好漂亮的白鹿!毛色雪白松软,双眼亮晶晶的,显得非常温顺。李渤高兴极了,用手招一招,奇怪的是,那白鹿竟一蹦一跳,径直来到李渤身边,摆摆头,摇摇尾,然后盘腿而坐,靠在李渤的怀里,微微闭着双眼,象睡着了一样,真比对自已的主人还要亲热。李渤乐得抚摸着它身上软绒绒的白毛,说:“白鹿呀白鹿!你真逗人喜爱呀!从今以后,你就跟我作伴吧。”

打这以后,溪畔的眠羊石,就成了李渤的“养鹿场”,这只可爱的白鹿,也成了李渤形影不离的伴侣。早上,它陪伴着李渤在溪边的石上读书;中午,它跟着李渤在林边的小路上散步;傍晚,它温顺地让李渤给它洗澡。李渤和白鹿结下了不解之缘。后来,人们便称李渤为“白鹿先生”。

据说,这只鹿能通人性。它常常跋涉20多里路,到鄱阳湖畔的星子镇去帮李渤买东西、投递书简。李渤需要购买读书用品,只要写上一个纸条,把钱放在一竹篮里,挂在白鹿的角上,白鹿就能往返于星子镇,如数买回,从没误过事。

李渤住的地方至星子镇中间,有个三岔路口,白鹿每次来往时,都要在这里歇息一会。开初,这里的人以为是一只野鹿,想把它捉住,可是一赶它,它立刻就不见了。过了几天,它又出现在这里。后来人们才知道,这是白鹿先生的神鹿,每当它在这里歇脚的时候,人们都拿好吃的食物来喂给它吃。有一回,这三岔路口同时来了好几只白鹿,人们可分不清楚哪一只是神鹿了,就围起来追赶。这时只见其中的一只鹿鸣叫一声,其它的鹿都吓得风快往山林里逃跑了。从此,这里的人就知道了分别神鹿和野鹿的办法,于是就在这地方钉了一块“分鹿牌”。这就是如今星子县的白鹿乡。

神鹿不仅每天陪伴李渤读书,有时还显出神通来保护李渤。有一次,李渤躺在眠羊石上读书,时间长了,竟掩着书睡熟了。这时,天空升起了乌云,山雨欲来,神鹿当即鸣叫一声,刹时,从五老峰上飞来了鹿群,簇拥在一起,为李渤遮风挡雨。

李渤有了神鹿相助,更加专心学习,奋发向上,后来赴京赶考,果然名挂金榜。李渤成名后,白鹿就插翅升天,不见踪影。人们为了纪念这只神鹿,就把李渤住的这个地方称为“白鹿洞”。

李渤和神鹿的故事传开以后,就有不少读书人纷纷来到白鹿洞,仿效李渤读书的精神。到了北宋时期,到这里读书的越来越多,便正式办成了一个大书院。

(熊侣琴 肖士泰整理)

亦稱“廬山國學”、“白鹿國庠”。十國時書院位於江西星子縣北廬山五老峰下。唐貞元元年(公元785年)李渤及其兄涉隱此讀書,渤養一白鹿自隨,人稱“白鹿先生”。寳曆元年(公元825年),李渤任江州剌史時,於此建築臺榭,名曰白鹿洞。南唐昇元中就此建學館,置田産,李善道爲洞主,掌教授,學生百餘,時稱“廬山國學”。宋太平興國二年(公元977年),周述知江州,以求學者日多,請賜國子監印本九經,詔從之,且驛送白鹿洞。時稱白鹿國庠。因建書院,明起爲洞主,學生數十百。真宗咸平五年(公元1002年),重加修繕,并塑孔子及十大弟子像。皇祐五年(公元1053年),孫琛就白鹿洞故址建學館十餘間,稱爲白鹿洞之書堂。書院之盛,甲於天下。南宋淳熙六年(公元1179年),朱熹任南康軍太守,重修白鹿洞書院,聘楊日新爲堂長。朱熹親訂洞規,親自執教,且開書院講會制度之先河。元末書院燬於戰火。明正統元年(公元1436年),南康太守翟溥福倡導衆人修復。成化年間,胡居仁曾主講於此。其後蔡清、李夢陽等相繼擴修。萬曆十七年(公元1589年)與四十五年(公元1617年),章潢與舒曰敬先後受聘主持洞事。崇禎十四年(公元1641年),李明睿主洞事。清時朝廷賜有匾額並相繼重修。參閱宋·朱熹《申修白鹿洞書院狀》、宋·陳舜俞《廬山記·敍山南》、《嘉慶一統志·南康府·學校》。

白鹿洞書院

白鹿洞书院

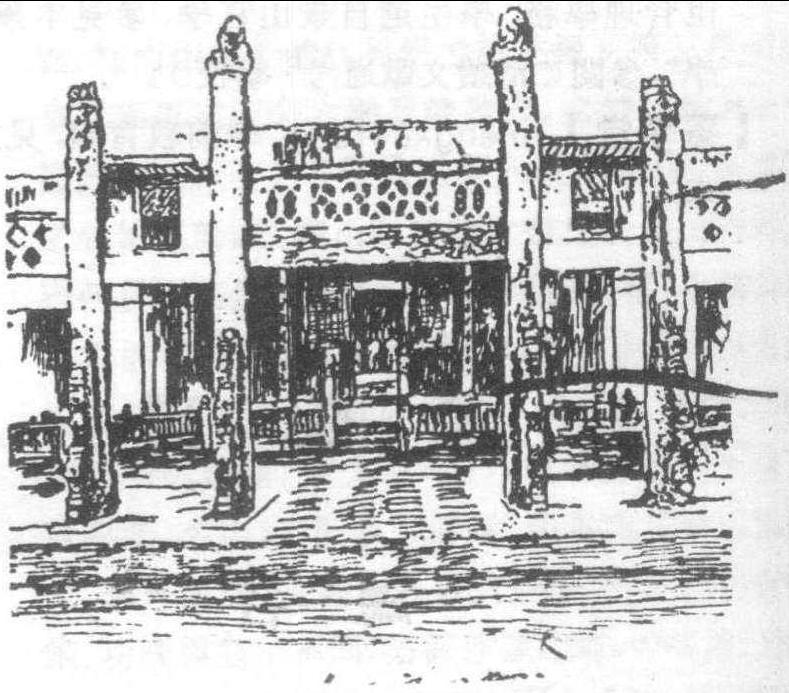

中国古建筑。位于江西省庐山五老峰下,原为唐代李渤、李涉兄弟读书处,是中国宋初天下四大书院之一。李渤养一白鹿,人称白鹿先生,故曰白鹿洞。五代南唐升元四年(940)建庐山国学,宋开宝九年(976)改为书院,宋淳熙六年(1179)朱熹修复白鹿洞书院,自任洞主,后历代屡有兴废,办学延绵不断。全院山地面积200 hm2,建筑面积3800 m2,书院遗留的古建筑不多,现在的建筑为20世纪80年代重建或修葺,书院由5个院落并列组成,主体建筑有棂星门、礼圣门和礼圣殿、先贤书院,还有御书阁、明伦堂、白鹿洞、恩贤台等。

白鹿洞书院

位于江西省九江市南庐山五老峰南约10公里处的后屏山南麓,是宋代著名的四大书院(岳麓、睢阳、石鼓)之一。初为唐贞元年间(公元785—805年)江州刺史李渤及其兄李涉隐居读书之处。相传因李渤曾养白鹿伴读,故人称其白鹿先生,读书处称为白鹿洞。五代南唐昇元年间(公元937—942年),在此建立“庐山国学”。宋初扩建为书院,并正式定名为“白鹿洞书院”。北宋末年,书院毁于兵火。到南宋淳熙六年(公元1179年),理学家朱熹出任南康(今星子县)太守,重建书院,并奏请皇上赐额及御书,亲临讲学,使得书院名声大振。南宋的哲学家、教育家陆九渊,明代的哲学家、教育家王守仁等都曾在此讲过学。书院几经兴废,现存建筑有棂星门、礼圣门、礼圣殿、朱子祠、白鹿祠、御书阁等均为清道光年间所建。朱子祠是为纪念朱熹而建。其东厢的碑廊内,嵌着宋至明清古碑120余块。这些碑刻是白鹿洞最珍贵的历史文物。“御书阁”是清康熙帝赐匾额及古书后,由南康知府周灿请建的。书院门外还有枕流桥、独对亭、华盖松、钓台等胜景及古人石刻书法多块。白鹿洞书院是我国历史上第一所完备的书院。1988年,它被国务院公布为第三批全国重点文物保护单位。

104 白鹿洞书院

原址在江西庐山五老峰下。唐贞元间人李渤偕其弟李涉在此读书,养一白鹿自娱,渤任江州刺史后,于读书处建台榭,名之曰白鹿洞。南唐升元四年(940)建学馆于此,以李善道为洞主,教授生徒,学者大集,号曰庐山国学。宋太平兴国二年(977),江州知州周述以来白鹿洞之学者多达千人为由,请赐《九经》肄习,诏从其请。咸平五年(1002)重加修缮,并塑孔子及其十大弟子像。淳熙六年(1179)朱熹为南康军太守,申请重修,手订《白鹿洞书院揭示》,明五教之目,为学之序及修身、处事、接物之要,为后来书院学规的范本。

白鹿洞书院

古代著名书院之一。原址位于江西庐山五老峰东南。唐贞元 (785~805年) 间,李渤与其兄李涉曾在此隐居读书。李渤养一白鹿自随,人称“白鹿先生”,白鹿洞由此得名。五代南唐升元四年 (940年),朝廷在此建庐山国学。宋开宝九年(976年),于此建书院。太平兴国二年 (977年),赐国子监印本九经。仁宗后逐渐废弛。南宋淳熙六年(1179年),朱熹知南康军,重建书院,聚书、招徒,自兼洞主,亲自执教,亲定《白鹿洞书院学规》。吕祖谦撰《白鹿洞书院记》。陆九渊等曾于此讲学。元至正十一年 (1351年)毁于兵火。明正统三年 (1438年) 重建。李梦阳、王守仁、薛应旂等先后执教于此。清康熙二十六年(1687年),御赐“学达性天”匾额及典籍。乾隆九年(1744年),赐 “洙泗心学” 匾额。清末改为 “江西林业学堂”。现为国家重点文物保护单位。

白鹿洞书院

白鹿洞书院

全国重点文物保护单位。位于庐山五老峰南麓山谷中。其地四山回合,一水中流,如天然洞府。相传唐贞元(785—804)年间,洛阳李渤与兄李涉隐居读书于此。渤性喜娱鹿,所驯白鹿,出入相随,人称白鹿先生。宝历元年(825),渤为江州(治今九江市)刺史,于故处建台榭,引流植花,名曰“白鹿洞”。唐末兵乱,清雅之士亦或来此避乱读书。颜翊率弟子三十余人在此授经达三十余年。南唐升元(937—942)年间,于此建“庐山国学”。宋太平兴国二年(977),赐国子监印本《九经》,称“白鹿国学”。咸平五年(1002),重加修缮,并塑孔子及其十弟子像,改称“白鹿洞书院”,与石鼓、岳麓、应天并称四大书院(王应麟《玉海》列有嵩阳而无石鼓)。南宋淳熙六年(1179),朱熹知南康军,访求遗址重建,奏请“白鹿洞书院”敕额和监本《九经》,亲自授课,确定方针,创建制度,置田建屋,充实图书,延请名师陆九渊等来书院讲学,学生日众,规模不断扩大,成为全国书院楷模,对后世书院乃至封建社会教育发展都有深远影响。宋代以后,书院历经兴废,今存建筑系清道光年间所修。有礼圣殿、御书阁、思贤台、彝伦堂、朱子祠等。礼圣殿中悬唐吴道子所绘孔子像,旁为七十二贤人像。殿前白莲池,传为朱熹种莲处。殿后有半月形岩洞,系明正德(1506—1521)初南康太守王溱开凿。后知府何浚凿石鹿置洞中,始有“白鹿洞”之实。今洞中白鹿乃清光绪九年(1883)复制。殿侧碑廊,有朱熹《四时读书乐诗碑》、明人湛甘泉“海阔天空”等历代碑刻百余块。其中最为珍贵的是明万历九年(1581)紫霞道人所作《白鹿洞歌》,传以蒲作笔书写,诗意清美,书法挺秀,咸丰七年(1857)刻立碑石。碑廊前有丹桂,传为朱熹所植,旁有“紫阳手植丹桂”碑。书院门前贯道溪边岩石有朱熹所书“枕流”二字,传朱熹任洞主时曾枕此石而卧于流中,以消炎暑。旁有枕流桥、濯缨桥、钓台、独对亭、华盖松等。历来多有纪游白鹿书院诗文。清魏源诗云:“水复山重得洞名,白云深处读书声。参天峰下参天树,谁称松涛万壑清。”(诗后自注:“白鹿洞本无洞,以四山环合得名,在五老峰下,山后有长松数里。”)

白鹿洞书院

唐宋时著名书院。原址在江西庐山五老峰下。初为唐李渤与其兄涉隐居读书之所。渤曾养白鹿以自娱,人称渤为白鹿先生。又依洞兴建台榭,以白鹿名洞。南唐升元年间始建“白鹿洞国庠”,李善道主掌教授,聚徒讲学。宋初改称白鹿洞书院,渐为兴盛。南宋朱熹曾为之修茸,广招学子,邀集硕儒讲学。又订立学规《白鹿洞书院揭示》,以明教目、学序、修身、处世、接物之要。对后世书院制度产生很大影响。

白鹿洞书院

中国著名书院之一。唐时称庐山国学,宋初改称白鹿洞书院,原址在庐山五老峰东南。1179年朱熹复建书院,并制订 《白鹿洞书院学规》,指明办学方向、过程及修身、处事、接物等要目。陆九渊来此讲学留有 《白鹿洞书堂讲义》、王守仁曾将其 《大学古本》 刻石,置于院中。至清末改为江西林业学堂。1988年定为全国重点文物保护单位。

白鹿洞书院

中国著名书院之一。唐时称庐山国学,宋初改称白鹿洞书院,原址在庐山五老峰东南。1179年朱熹复建书院,并制订《白鹿洞书院学规》,指明办学方向、过程及修身、处事、接物等要目。陆九渊来此讲学留有 《白鹿洞书堂讲义》,王守仁曾将其 《大学古本》刻石,置于院中。至清末改为江西林业学堂。1988年定为全国重点文物保护单位。

白鹿洞书院

在江西省庐山五老峰南约10公里处的后屏山。唐时李渤在此隐居读书,养鹿自娱,故名。五代南唐升元年间,在此建立“庐山国学”,宋初扩建为书院,并正式定名为“白鹿洞书院”。院宇几经兴废,现存建筑为清道光年间所修,有棂星门、泮池、礼圣门、礼圣殿、朱子祠、白鹿洞、御书阁等主要建筑。朱子祠是为纪念朱熹而建。朱子祠东厢,设有碑廊,内嵌宋至明清古碑120余块。白鹿洞书院是我国历史上第一所完备的书院。1988年公布为全国重点文物保护单位。

白鹿洞书院bai lu dong shu yuan

the White Deer Hollow Academy

白鹿洞书院bai lu dong shu yuan

White Deer Hollow Academy (an old time college founded in the Tang Dynasty)

白鹿洞书院

书院名。在江州(今江西九江)庐山下,为宋代著名的四书院之一。始于南唐升元四年创建的白鹿洞国庠(后改称庐山国子监)。北宋初,于旧址建白鹿洞学馆,学徒常有数十人或上百人。皇祐五年称“白鹿洞书堂”。南宋淳熙六年知南康军朱熹重建,以“白鹿洞书院”为称(《通考·职官》17《教授》、《东莱文集》卷6《白鹿洞书院记》、《玉海》卷167《白鹿洞书院》)。

- iupac农药化学委员会是什么意思

- iupsys是什么意思

- ivanovo是什么意思

- ivanovo 伊万诺沃是什么意思

- ivanov,lev是什么意思

- ivanov,vicho是什么意思

- ivan ([ˈaivən])ⅰ是什么意思

- ivan(ⅲ) the great是什么意思

- ivan ⅳ dit le terrible 伊凡四世是什么意思

- ivan(ⅳ) the terrible是什么意思

- ivan ⅴ是什么意思

- ivan ⅵ是什么意思

- ivara是什么意思

- ivemark综合征是什么意思

- ivery是什么意思

- ives,charles是什么意思

- ivory是什么意思

- ivory-billed woodpecker是什么意思

- ivory coast,republic of是什么意思

- ivre是什么意思

- ivry-sur-seine 伊夫里是什么意思

- ivy是什么意思

- ivy arum是什么意思

- ivy league是什么意思

- iwaki(或taira)是什么意思

- iwbni是什么意思

- iwis是什么意思

- iwo是什么意思

- iwo jima是什么意思

- iwo jima,battle of是什么意思

- ixolyte是什么意思

- ixtacalco是什么意思

- ixtacihuatl(或iztaccihuatl)是什么意思

- ixtapalapa是什么意思

- iyam是什么意思

- iyer是什么意思

- izanagi and izanami是什么意思

- izhevsk(或izevsk)是什么意思

- izmir是什么意思

- izmir 伊兹密尔是什么意思

- izmit是什么意思

- iznik是什么意思

- iztaccibuatl是什么意思

- izvestia是什么意思

- izvolsky,aleksandr petrovich是什么意思

- izzard是什么意思

- izzat是什么意思

- i·费雪的交易说货币数量论是什么意思

- i·费雪的借贷资金利率论是什么意思

- i·费雪的利率追踪物价论是什么意思

- i·费雪的预期利率结构理论是什么意思

- iéna 耶拿是什么意思

- iŋ是什么意思

- [iɑ

]是什么意思

]是什么意思 - iəu是什么意思

- iɛ是什么意思

- i—ijy015高精度圆光栅检测仪是什么意思

- i.其它是什么意思

- i.十三陵是什么意思

- i型人才是什么意思