电子显微镜

明察秋毫

电子显微镜diàn zǐ xiǎn wēi jìng

利用电子来放大物体内部或表面的显微镜。1947年《科学画报》第十三卷第六期:“电子显微镜倒底能放得多大?”1947年蔡翘《人类生理学》上册:“电子显微镜,Electron microscope。”

电子显微镜electron microscope

利用电子束作为光源使高速电子流在磁透镜中与固体、生物样品等试样发生散射、衍射或扫描作用而形成高倍放大像来研究试样超微形态、结构、成分和功能的电子光学仪器。

世界上第一台电子显微镜诞生于1933年,是由德国科学家E.鲁斯卡(Ruska)教授设计制造的。当时这台仪器放大倍数可达1.2万倍,优于光学显微镜的分辨率。20世纪80年代电子显微镜的分辨率已提高至0.08纳米,放大倍数达120万倍。

中国自1958年制造了第一台电子显微镜起,先后生产有分辨率达0.2纳米,放大倍数可达80万倍的DX-4系列透射电镜和分辨率达7纳米,放大倍数达10万倍的DX-5系列扫描电镜。

电子显微镜种类 由于结构、用途各异,种类繁多,归纳起来有如下几种主要类型:

透射电子显微镜 利用电子束作光源,透射电子散射或衍射成像的电镜。常用作生物、固体材料的超微形态和结构观察。

中国的DX-4系列及DXB2-12透射电镜,日本电子公司的JEM-1200EX,荷兰菲力浦公司的EM-400型和德国OPTON公司的EM-10C等都是属于这种类型的电子显微镜。

扫描电子显微镜 利用电子束在样品表面扫描产生的二次电子作为信号进行形态、成分分析的电子显微镜。其采用高亮度的场发射枪,并选择“低能量损失”电子来成像,分辨率可达0.8纳米,放大倍数可达80万倍。生物用扫描电镜,其试样室内备有冷冻试样台装置以便观察自然状态下的生物样品。这类仪器的产品有中国的DX-5系列,美国ETEC公司的生物扫描电镜,日本日立公司的S-450和日本电子公司的JSM-35C等。

扫描电镜若配备X光晶体光谱仪(WDX)或X光能谱仪(EDX)后,便可兼具电子探针化学成分分析功能。

扫描电镜由于具备三维成像,真实感和立体感很强,其图像还可录在磁带或磁盘上,进一步用计算机作图像加工处理。

超高压电子显微镜 一般把加速电压在100千伏以下的透射电子显微镜称为常规电子显微镜,500千伏以上的称为高压电镜,如果加速电压超过1000千伏(1兆电子伏)的就称为超高压电子显微镜。由于观察样品的厚度可达10微米厚,较常规电镜样品增加厚度近100倍,因此可使样品更接近自然状态,且可进行三维结构研究,它对生物样品的辐射损失小,适宜采用环境样品室以便对活的生物样品进行观察。

扫描透射电子显微镜 它是由场发射源发出的电子受电子枪中阳极加速,经磁透镜会聚成很细的电子探针聚焦到样品进行扫描,样品发射的各种电子信号用几个探测器分别接受,转变成电信号,信号可显示在扫描示波器上或贮存在磁带及数字贮存器中以便进行分析。它具有直接观察单个原子(指重原子)的成像,可得到从钠原子到铀原子的高质量图像。并可研究原子的移动,分析出原子的时差运动。利用同时观察亮场和暗场像很容易获得生物大分子DNA的清晰电子图像。

扫描隧道效应电子显微镜 是80年代出现的利用电子隧道效应原理工作的新一代显微镜。当两个电极间隙很窄(几个原子直径)时,将有少量电子流过绝缘介质,这就是电子隧道效应。由于隧道效应电流取决于探针与样品表面之间的距离,因此通过电流的变化得到样品表面的映像既能显示样品表面凹凸不平情况,亦能显示样品表面带离子的分布情况。它的垂直方向分辨率达0.01纳米,水平方向分辨率为0.1纳米,能观察样品表面的一个又一个原子,被称为第三代电子显微镜。

应用 电镜结合显微技术广泛应用于固体科学、生命科学等各个领域。

在材料、矿物、半导体中的应用 电镜可以用来观察材料内部的微结构及动态变化。如当材料在不同条件下的受热、冷却、受不同应力、辐照等引起内部原子发生移动而出现重新组合。亦可以用来研究晶体中的缺陷及晶体生长过程。利用电子通道图样可对晶体的结构位向进行研究。亦可对矿物、土壤、金属材料、半导体作微区精确的定量分析。分析元素包括碳(C)、氮(N)、氧(O)、氢(H)、氟(F)及从铍(Be)到铀(U)之间的各种元素,灵敏度达10-19克。

在生物学中的应用 ❶在细胞生物学中的应用:可对动、植物的各种亚细胞结构进行形态研究,同时利用显微超薄切片术,细胞化学,冷冻蚀刻,胶体金标记,放射自显影等技术可把各种细胞器的精细结构研究和其功能联系在一起。

❷在病毒学中的应用:结合负染技术、免疫电镜、胶体金标记、冷冻蚀刻、计算机图像分析及处理技术可研究小至10纳米、大至300纳米以下的病毒形态、结构和分类。

❸在分子生物学中的应用:结合蛋白质单分子展层技术、扩散技术及包含在病毒、细菌或真核细胞中的核酸进一步释放技术可进行核酸分子结构研究。

电子显微镜dianzi xiangweijing

利用高速运动的电子束代替光波的一种显微镜。简称电镜。德国的M.诺尔和E.鲁斯卡于1932年发明。当时其放大倍数虽仅有12倍,但却有力证明了电子显微镜的设想可以实现,1933年底造出了放大一万倍的电子显微镜。电镜的研究进展很快,我国在1977年已研制成功了80万倍的电镜,现在电镜最大放大倍数已达200万倍左右,且各种不同特点和用途的电镜不断出现。光学显微镜的分辨本领受光的波长和数值孔径的限制,所能分辨的两个物点的最小距离为250纳米左右。为提高分辨本领,可尽量减小波长。电子束具有波性,其波长为λ=h/mv,h为普朗克常数,m和v分别为电子的质量和速度。v随加速电压V的增加而增加。例如V=200伏时,λ≈0.0867纳米。现在用提高加速电压的方法,能使电子束的波长小到干分之几纳米,甚至更小。因电子束的波长可比光的波长小得多,所以用电子束代替光波的电子显微镜,其分辨本领可比光学显微镜大大提高。

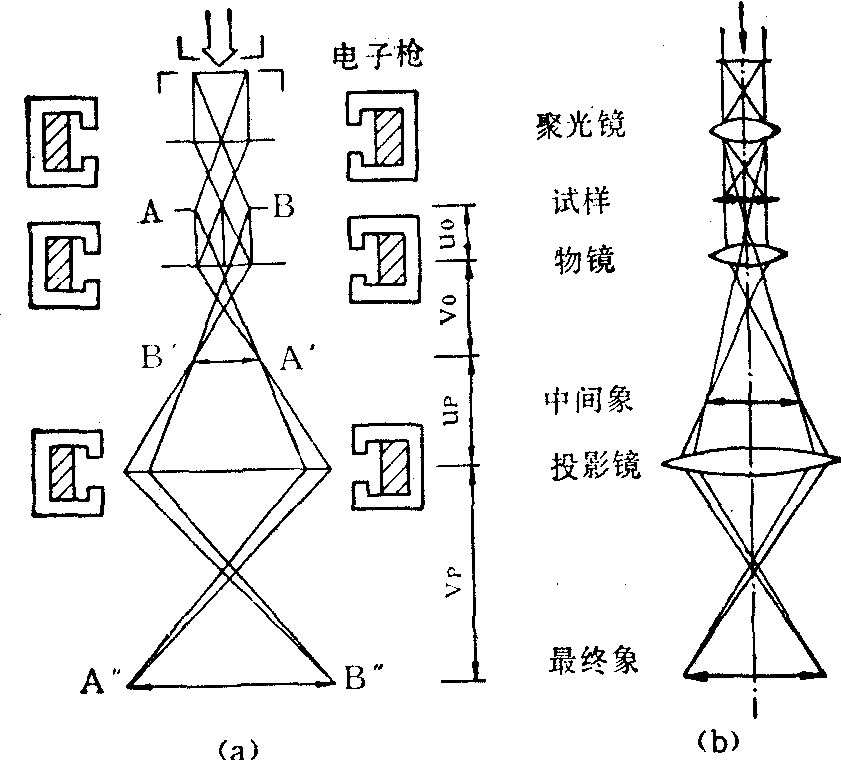

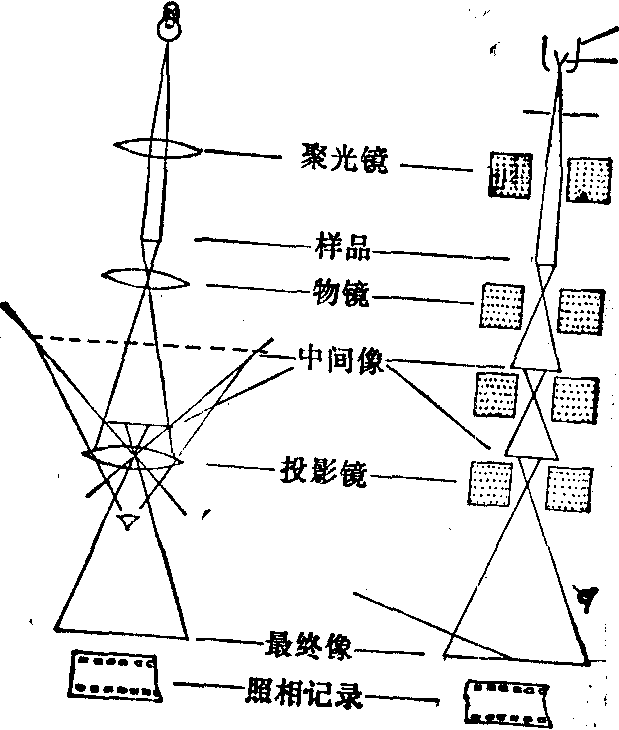

电子显微镜的基本结构包括高压电源、高真空系统和电子成像系统三部分。其中成像系统的基本原理和光学显微镜相似,用电子透镜代替玻璃透镜,即用电场和磁场使电子束聚焦。电子透镜有静电透镜和电磁透镜两种,静电透镜一般做聚光镜,电磁透镜做成像透镜。在高真空系统中,电子枪发射的大量电子在1×105~3×106伏的高电压下加速,而形成高速电子束,聚光镜把高速电子束聚焦在厚度为10~200纳米的样品薄片上。样品对电子有散射作用,因而透过样品的电子向各方向散开,然后通过物镜重新会聚而形成初像。再经投影镜,可在荧光屏或照相底板上形成放大像。现在大都采用由一个静电透镜和几个电磁透镜构成的组合成像系统,成像透镜数目越多,系统的放大倍数越大。上述是目前应用最广的一种电镜,称为透射电镜,其结构和光路原理如图所示。

根据特点和应用的不同,电镜有不同的种类。除透射电镜以外,还有超高压电镜、高分辨电镜、扫描电镜、扫描透射电镜和分析电镜等。目前通用电镜的放大倍数可达80万倍,最小分辨限度可至0.2纳米,可望不久能达到0.15纳米。通过电镜可观察物质非常细微的结构形态,甚至能观察到滤过性病毒、重原子、单个分子以及金属材料的晶格结构。电镜是观察和研究物质结构的有力工具,在金属物理学、高分子化学、微电子学、生物学、医学及各种科研和生产领域被广泛地应用。

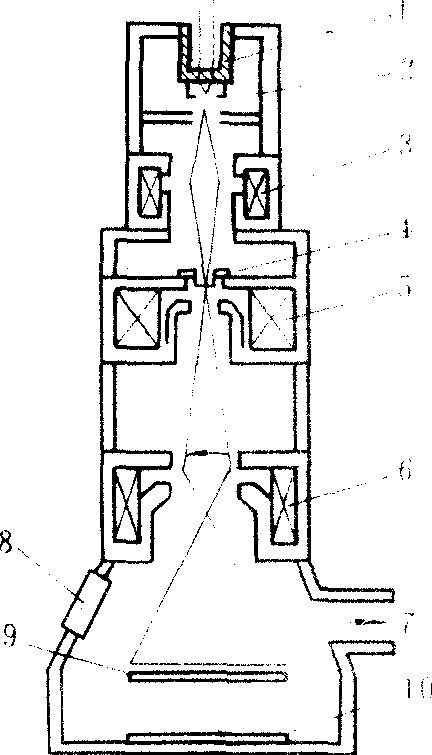

1—高压绝缘;2—电子枪;3—聚光镜;4—样品台;5—物镜;6—投影镜;7—至真空系统;8—观察窗;9—荧光屏;10—照相底板。

电子显微镜electron microscope

系一种放大倍数与分辨能力极高的物体标本成像设备。电镜是用电子束代替可见光源,用电场或磁场来偏转电子行程的静电透镜或电磁透镜代替光学透镜。由于电子波长极短,故分辨率极高。常用的电镜有通用式和扫描式2种。通用式可放大10万~80万倍,分辨力为0.2nm,能观察病毒结构、蛋白质分子结构、各巨型分子与胶体微粒等。由于电子显微镜的应用使生物学、医学向分子生物学及分子医学迈进了一步。

电子显微镜

一种利用由电子透镜聚焦的电子束使极为微细的物体产生放大像的装置。其基本原理是在一高真空系统中,由电子枪发射的电子束穿过样品,经电子透镜聚焦在荧光屏上,显示出一放大的像。这种称为透射式电子显微镜。对较厚的样品,可应用扫描式电子显微镜,它用一束电子对样品横断面逐点扫描,而将所发射的次级电子聚焦在荧光屏上成像。这是最常用的两种。根据不同的成像原理,还有发射式电子显微镜、反射式电子显微镜等各种 类型。 它们广泛用于金属物理学、高分子化学、生物学、医学及工农业生产等各个领域。

电子显微镜

见“物理”中的“电子显微镜”。

电子显微镜

电子显微镜是观察细胞和细胞间质成分超微结构的电子仪器。它是利用电子发射器代替光源,在高压电场中发射电子,形成电子束,用电子束代替普通光线。用阳极和阴极对电子的吸收和排斥作用,或用磁场对运动电子的作用,达到聚焦和放大的目的(见图)。由于电子容易为气体分子所散射,因此电子显微镜的内部必须维持高度真空。电子显微镜分为透射电子显微镜和扫描电子显微镜。

电子显微镜成象示意图

1.阴极 2.阳极 3.聚焦镜 4.被检物 5.物镜6.第一次成象 7.投影镜 8.最后成象

透射电子显微镜 由电子发射器发射的电子束经过磁场的聚焦和放大后,到达被观察的超薄切片上,根据被检物的性质、密度和厚度不同,一部分电子受阻或散射,造成相应的影象。电子显微镜形成的影象不能直接用肉眼观察,而是将影象射到荧光屏上,这样就可看到样品的放大图象。如果把电子影象射到照相干板,就可使干板感光,制成永久性的记录照片。电子显微镜观察的超薄切片厚50~80nm,经过铅盐等重金属盐的染色,被重金属盐染色的部位,荧光屏上显得暗,图象较黑,称为电子密度高,反之则称为电子密度低。电子显微镜可放大几万至几十万倍,分辨率为0.2nm。电压在500kV以上的电子显微镜称为超高压电子显微镜,它的电子束可透过较厚的超薄切片,用于观察研究细胞内部的立体超微结构。

电镜组织化学技术 电镜组织化学是在超微结构水平显示细胞内化学成分和进行更精确定位的一种技术方法,目前能做的是多种酶的活性测定和定位,其他化学成分尚难显示。应用此技术,能更深入地了解结构和机能之间的关系。电镜组织化学技术是在光镜组织化学方法的基础上改进的。适合电镜组织化学技术的方法主要有三种类型:

❶无机盐法: 这种方法的最终产物一般是电子密度大、不溶解的金属盐。其反应最终产物是半结晶状态,颗粒大,定位的精确度较差,例如Gomori酸性和碱性磷酸酶改良法:

❷非金属有机化合物法:这种方法是在光学显微镜应用的偶氮染料和四氮盐方法的基础上发展起来的。最后反应产物是非结晶性物质,可进行精确的定位,如能证明线粒体嵴内脱氢酶的活性;

❸嗜锇多聚物的形成和锇桥法:这种方法是利用有机盐作为反应底物,它能结合大量锇(锇桥),或者能催化一种嗜锇多聚体的形成。组织经过四氧化锇(OsO4)固定后,在酶的存在部位产生黑色的锇沉淀物。这种反应产物是非溶解性、电子密度大、微细的无定形物质。

电镜放射自显影技术,电镜放射自显影方法和光镜放射自显影技术的原理基本相同(参见“放射自显影术”条)。但制作电镜样品时,要求超薄切片含有放射性同位素的射程和放射敏感性乳胶层的厚度要一致。这种技术可在超微结构的水平,定位细胞内大分子物质的合成、代谢和转归以及某些药物的代谢。

电镜免疫组织化学 电镜组织化学技术虽然能观察一部分酶和重金属在细胞内的分布,但不能观察无酶活性的蛋白质(包括免疫球蛋白)、激素等。免疫电镜技术的特点是凡被检物质具有抗原性,原则上都能应用此种技术检出。免疫电镜技术与免疫组织化学的原理基本相同(参见“免疫组织化学”条),是用电镜下能被看到的电子散射力强的物质作为标记物标记抗体。现在一般常用的标记物有两种: 一种是铁蛋白。标记在抗体上的铁蛋白的电子散射力很强,电镜下明显可见。但铁蛋白的分子较大,不易渗入细胞内部,多用于观察细胞膜受体或膜抗体;一种是辣根过氧化物酶(简称HRP)。它的分子较小,用以标记抗体,易于渗入细胞内部,细胞内抗原与酶抗体复合物中的抗体进行特异性结合,沉淀于抗原存在的部位,洗除游离的、未与抗原结合的酶抗体复合物后,再用HRP的底物二氨基联苯胺和过氧化氢作用,使与标记在抗体上的酶发生组织化学反应。反应最终产物呈棕褐色,是电镜下易见的电子密度大的物质。

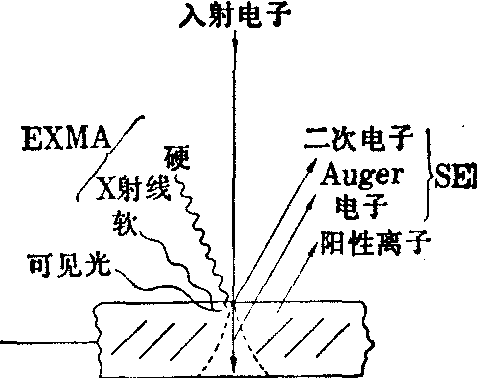

扫描电子显微镜和X-射线显微分析 扫描电子显微镜自1935年建立以后,随着电子学和探测器技术的进展和不断改进,日趋完善,特别是70年代扫描电镜和微区分析相结合,已成为观察样品表面形貌和进行组分分析的重要工具。扫描电镜电子发射器发出带有一定能量的电子,经过两个磁透镜的会聚和物镜聚焦,成一极细的电子束,称为电子探针。电子探针的入射电子照射样品时所产生的信号有二次电子、透射电子、反射电子、吸收电子、Auger电子、阴极发光电磁波和X-射线。

观察样品表面形貌时,是利用入射电子(又称一次电子)把样品表面原子中的电子(二次电子)打落,并使电子探针沿样品表面一点挨一点移动,扫描整个样品表面,逐次产生一点挨一点代表整个样品表面形貌的二次电子信号。在样品旁放一个二次电子探测器,接受二次电子信号。二次电子信号经过放大,控制显象管荧光屏上光点的亮度,而电子探针在样品上移动和显象管荧光屏上亮点的移动步调是一致的(同步),这样,在显象管的荧光屏上就扫描出一幅反映样品表面形貌的图象。在显象管上观察的图象可直接拍照。扫描电镜的特点是放大范围宽,图象富有立体感,样品制作简单等。

扫描电子显微镜和最新型的透射电子显微镜中,均安装有X-线显微分析装置。电子探针的入射电子与样品相互作用,引起样品原子内电子层的电子跃迁时,便释放出元素的特征X-射线谱。测定特征X-射线谱和X-射线的强度,可对样品中的元素进行定性和定量分析。

电子显微镜

电子显微镜(简称电镜)是以符合电子光学条件的电子作光源,以电场或磁场作透镜的测量样品微观形貌的电子光学仪器。当电子束穿过物质时,由于库仑力的作用,其运动方向将改变,并损失部分能量,形成透射电子、背散射电子(反射电子)、吸收电子(能量吸收)、二次电子、俄歇电子、特征能量损失电子、特征X射线等。这些信号都带有试样材料本身物理和化学性质的信息。接收并利用这些信号成象和分析,便能反映有关试样材料的微观形貌、超微结构和化学成分分布等。电子显微镜依接收试样信号的方式不同,分为透射电子显微镜、扫描电子显微镜和综合分析电子显微镜等。

❶透射电镜: 利用透过试样的电子,经磁透镜(或电子透镜)放大成象;

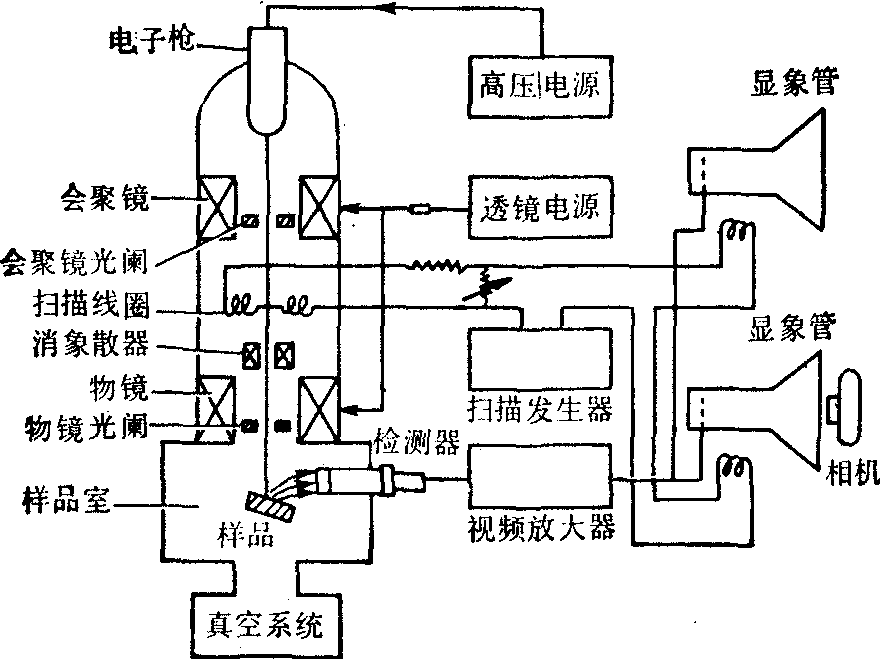

❷扫描电镜: 电子束经过磁透镜(或电子透镜)缩小成极细小的电子束后,以扫描的方式打在试样表面上。由探测器分别接收从试样上产生的二次电子、吸收电子及透射电子等,经电子电路放大后,以扫描方式在显象管上成象;

❸综合分析电镜:在透射或扫描电镜的基础上,附加了各种探测仪、谱仪和分析用电子计算机等附件。电镜的主要指标是分辨本领,即可区分为二个不同图象的二点间(或二线间)的最短距离。 目前电镜的最高分辨本领为2Å以下。图象的分辨本领是电镜分辨本领和试样分辨本领的综合,一般都低于电镜的分辨本领。

电镜的结构 一般电镜由电子光学系统、电路系统、真空系统、辅助系统等组成。

(1) 电子光学系统: 亦称镜筒,是整个仪器的主要部分。它由电子枪、聚光镜、试样室、物镜、中间镜,投影镜等组成。通常采用直立式。

(2) 电路系统:由加速电压电路、磁透镜激磁电路及辅助电路三大部分组成。

(3)真空系统:包括抽气设备、真空测量装置和各种不同功能的阀门及控制系统,其作用是使镜筒内部获得高真空,以保证电子在空间的运动不受气体分子的影响。常用抽气设备有机械泵、扩散泵和离子泵。常用的真空测量方法有电阻规、电离真空规和冷规等几种。阀门控制有手动和自动两种。真空系统可分低真空、高真空、真空阀门和真空测量等几个部分。

(4) 辅助系统: 包括冷却水循环系统、气动系统、起重系统和照相系统等几个部分。

电镜的分辨率 电镜能达到的最高分辨本领称为极限分辨本领。

(1) 电子波长与分辨本领的关系:由于光具有波动性,当它透过大小可与其波长相比拟的物体时,衍射就是限制分辨本领的因素。因此要提高显微镜的分辨本领,就必须采用波长很短的光源。

电镜以电子为成象媒质,运动电子的波长λ与加速电 由于电子具有波动性,则当电子透过大小与其波长相近的物体时会产生衍射,故电子波长是电镜分辨本领的限制因素,但电子波长可通过增加加速电压法缩短,如一般电镜的常用电压50kV时,λ=0.0536Å,100kV时λ=0.037001Å,该波长仅相当于光波波长的十万分之一,已远小于电镜的理论分辨本领(2Å)。因此电镜的分辨本领可极大地超过光学显微镜,成象媒介的波长已不是限制分辨率本领的因素,而成象透镜的各种象差成了限制分辨本领继续提高的主要因素。

由于电子具有波动性,则当电子透过大小与其波长相近的物体时会产生衍射,故电子波长是电镜分辨本领的限制因素,但电子波长可通过增加加速电压法缩短,如一般电镜的常用电压50kV时,λ=0.0536Å,100kV时λ=0.037001Å,该波长仅相当于光波波长的十万分之一,已远小于电镜的理论分辨本领(2Å)。因此电镜的分辨本领可极大地超过光学显微镜,成象媒介的波长已不是限制分辨率本领的因素,而成象透镜的各种象差成了限制分辨本领继续提高的主要因素。

(2)极限分辨本领:电镜在极限分辨本领范围内,放大倍数愈大,所能观察到的物体细节愈小; 超出这一范围后,放大倍数再增大,所观察到的物体图象变模糊。电子显微镜的极限分辨本领主要由透镜的各种象差所决定。

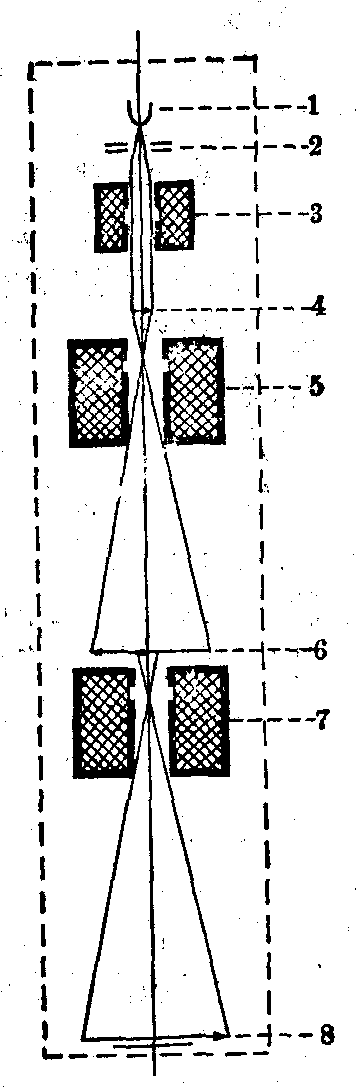

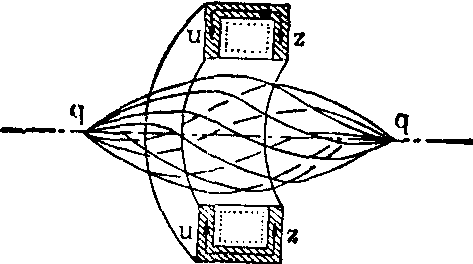

电子透镜 在电镜的电子光学系统中,能改变电子运动轨迹的器件称为电子透镜。电子透镜是使电子束聚焦、放大和成象的基础,其作用基于电子通过电场和磁场时,受到了洛仑兹力作用而产生的运动轨迹的改变,其几何光路图同光学透镜类同。电子透镜在电镜光路系统中的作用如图1所示。电镜中电子枪相当一个光源,由它发射的电子经过聚光镜会聚后打到样品上。从样品AB上发出的电子,经过物镜放大后,第一次成象为A′B′。再经过投影镜放大后的象为A″B″,显示在荧光屏上。

一般电镜为了获得高的放大倍率,采用三级或四级以上透镜成象系统,其总的放大倍率为30万~100万倍,与各级放大倍率的关系为M总=M物·M中I·M中II……M投。在电镜中,物镜和投影镜都是具有强会聚能力的短焦距强磁透镜,是电镜中电子光学部件的核心。

电子透镜一般分为静电透镜和磁透镜两种。静电透镜又称电透镜,由于它的象差较大,所以在现代电镜中除电子枪外已很少应用,而一般都使用磁透镜。最简单的磁透镜是一个没有铁心的螺管线圈。一个电子在磁场中,受到磁场的作用力为F=eHvcosθ,式中H是磁场强度,θ是电子运动速度v与磁场方向的夹角,作用力方向与磁场方向垂直。在此作用力下,电子束能放大、聚焦和成象。为不使线圈产生的磁场向外部空间辐射,从而增强

图1 电镜与光学显微镜的光路对比

(a)电镜 (b)投影式光镜

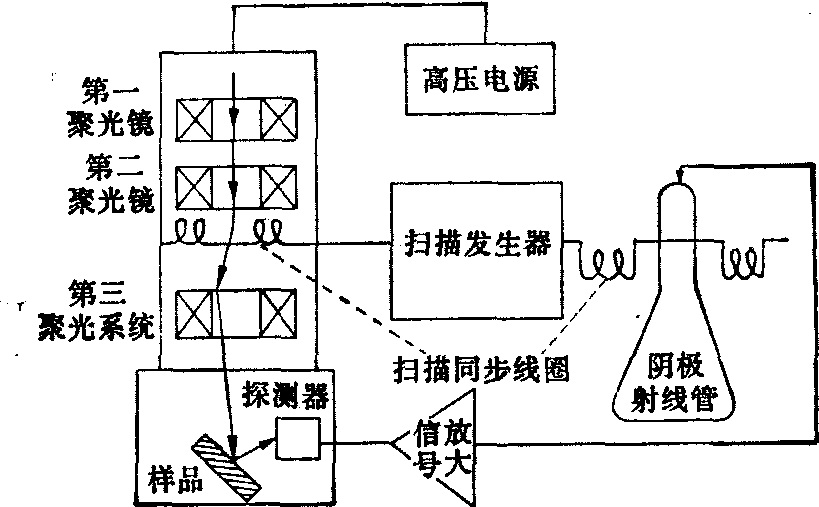

扫描电镜 扫描电镜的成象原理如图2所示。由电子枪发射的电子束,经磁透镜缩小为极细的电子束(称为电子探针),入射到试样表面上,并在扫描线圈的作用下,在试样表面上进行扫描,从试样表面轰击激发出二次电子(发射深度为50~500A)等电子,经探测器收集后转换成电压信号,用以调制显象管的控制栅极,使显象管的亮度相应变化。由于显象管与试样的扫描线圈同由一个扫描发生器控制,彼此同步,故显象管所形成的图象反映了试样表面特征的形貌。又由于二次电子的发射与样品表面的形貌及理化性质有关,故扫描电镜的图象能显示试样表面丰富的细微结构,且具有很强的立体感。它所用的试样块不需要进行超薄切片,制作较简单。目前扫描电镜的图象最高分辨本领可达30Å左右。扫描电镜的放大倍数,依试样的扫描距离而变。设显象管屏边长为b,试

图2 扫描电镜成象原理

样的对应边扫描距离为a,则放大倍数为M=b/a。电子显微镜

电子显微镜(电镜)是利用电子光学原理,使电子枪上发射出来的电子,经过电磁场的聚焦作用,而使物体成像的。它是观察病毒形态,测量病毒大小的主要工具。

根据电子与标本作用的方式不同制成各种功能不同的电镜。电子透过标本而在荧光屏上成像的叫做透射电镜; 电子束打到标本激发出二次电子而成像的叫做扫描电镜; 可对电子束打到标本上激发出来的X射线光谱和能谱进行分析的叫做分析电镜。由于电子穿透力有限,因此只能把标本制成非常薄的切片即超薄切片或铺成颗粒单层进行观察。为了增进电子的穿透力,增加分辨力,自60年代始出现了100万伏以上的超高压电镜,可用来观察厚的和活体标本。电镜质量的主要指标是分辨力。可分辨最近的两个小体之间的距离叫做分辨力。它主要是取决于电子波长。加速电压越高,产生的电子波长越短,结果分辨力越高。一般现代透射电镜的分辨力为0.2~0.3nm扫描电镜分辨力为6~10nm,而超高压电镜的分辨力可达到0.15~0.19nm。这样的分辨力,已能识别铜、氯、氮等原子。中国于1959年试制出第一台透射电镜,现在已能成批生产透射电镜、扫描电镜等设备。

病毒体积甚小,往往与宿主细胞成分混在一起,不易直接观察,因此在进行电镜观察之前,必须进行适当的处理。根据观察的目的和要求不同,有以下几种不同的电镜标本制作技术。

超薄切片技术 将病毒感染的细胞或疑似病毒感染的动物或人的组织,在新鲜时取下少量(0.2~0.5mm2),放到缓冲的2.5~5%戊二醛以及1%四氧化锇(OsO4) 固定液里固定30分钟至数小时。缓冲液冲洗后用逐渐增加浓度的乙醇或丙酮脱水。用树脂浸透和聚合包埋,使之有适当的硬度。经过修整后的包埋细胞或组织块,在超薄切片机上切成5~50nm的超薄切片,经过醋酸铀和氢氧化铅双重染色,使其获得足够反差,即可进行电镜观察。各种病毒在细胞内发育时,有其特殊的形态,引起许多不同的细胞超微病理变化,例如腺病毒和疱疹病毒在细胞核内呈特有的结晶状排列,正粘病毒和副粘病毒在胞质内的丝状核壳结构和细胞表面膜上的出芽增殖方式等等,都可借助电镜进一步鉴别、研究病毒与细胞关系的许多重要问题。

负染技术(阴性反差染色法) 负染技术是用电子不透明的重金属溶液(常用2 %磷钨酸)将病毒悬液里的病毒颗粒包绕,衬托,并使其微细结构得以呈现。由于病毒的密度远不如重金属“染料”,电子能相对地穿透生物标本,而在荧光屏上成像; 由于成像与超薄切片的成像结果相反,即生物标本所在部位出现较明亮的像,因而呈现负的反差。这一技术的应用,大大地提高了标本的分辨力,尤其是在病毒形态研究上具有重大的作用。此法不仅效率高,而且简便易行。

免疫电镜技术 这是利用电镜观察抗原-抗体相互作用的技术,包括两种不同的技术方法:一种是把抗原和抗体以适当的浓度混合,并使其在37℃水浴中相互作用而形成抗原-抗体复合物,经低速离心,或在1%的琼脂糖板上吸水,使复合物沉淀和浓缩,然后滴在带有载膜的铜网上,经2%磷钨酸染色后进行电镜观察。利用这一简易而快速的方法,可以在数分钟内完成某些病毒的诊断和鉴别诊断。肝炎病毒、轮状病毒就是用这种方法在电镜下看到的。中国学者利用这种方法首次发现了成人流行性腹泻轮状病毒。许多未知病毒也有可能用这一方法得到证实。因而,此种简易电镜检查病毒的技术叫做快速诊断电镜技术。另外一种免疫电镜技术是用不透电子的物质如铁蛋白或过氧化酶标记抗体,然后追踪抗原或进行抗原定位研究。一般此种免疫电镜技术是在超薄切片上进行的。中国学者利用这一技术首次观察到流行性出血热病毒的细胞内形态。

冷冻蚀刻电镜技术 这是冷冻断裂和真空喷镀相结合而产生的新技术。它的优点在于避免常规固定可能造成的人工损伤,快速低温冷冻,保持生物结构的固有形态以及观察断裂后病毒、细胞和组织的三维(立体)结构,尤其是适合于进行细胞膜和病毒膜的研究。此方法的主要原理是用冷冻剂弗立昂和液氮将活细胞或组织迅速冷冻到-100℃以下,在真空喷镀仪的冷冻刻蚀装置内使标本断裂,随着标本内水分的升华,刻蚀出生物的细微结构。此时在标本的表面蒸发喷镀上一层铂和碳使形成复型。取出标本漂浮于漂白粉溶液中,洗净复型,并打捞在载网上,即可在电镜下观察和照像。

电子显微镜

电镜是利用高速电子束聚焦,使微小物体形成放大倍数很高的图象的设备。目前在生物、医药研究中常用的电镜有透射电镜、扫描电镜及X线微区分析仪,其中以透射电镜的应用最为广泛。

透射电镜

透射电镜的基本概念 透射电镜的光路设计与复式光学显微镜(光镜)有类似处(图1)。

图1 光镜和电镜对比示意图

电子束和电子透镜与光类似,电子也具有波动性和粒子性,在真空中相对集中,而高速运动着的电子流称为电子束。电子是带负电荷的粒子,它的运动受所处磁场和电场强度的影响,而改变其行进方向。当线圈中通以电流时,线圈周围形成磁场,从线圈中心轴某一点发出的电子,在磁场中沿螺旋线轨迹前进(图2),然后会聚在

图2 电子束在磁场中的运动轨迹

中心轴的其他一点上,这对电子束说来,磁场起着透镜的作用,称“磁透镜”。电子束在电场影响下亦可成象,但缺点较多,目前多数电镜均不采用。

电镜的磁透镜在线圈外包有软铁的屏蔽外壳,线圈的内侧多数装有高精度加工的铁钴合金极靴。在极靴间隙局部形成具有轴对称的强磁场,这种磁场范围比焦距小的轴对称磁场称为短磁透镜。短磁透镜的焦距与电子加速电压成正比,与透镜磁场强度的平方成反比,透镜磁场强度愈强,焦距愈短,放大倍数愈大。短磁透镜磁场强度与透镜激磁线圈的安匝数(电流与圈数的乘积)成正比,线圈匝数一般是固定的,因此透镜激磁电流愈大,焦距愈短,透镜放大倍率愈大。

电子束通过磁透镜时,速度并不改变,电子束离开原来轨迹形成的折射乃由于外力所致。一个轴对称磁场对电子束的作用相当于一个会聚透镜,但没有明显的界面。

电镜和光镜在光路设计方面有类似处,但电镜采用电子束作为光源。电镜设计必须考虑电子束具有以下特点:

❶电子是带负电的超微粒子,穿透力很弱,唯有在高真空条件下才可能达到一定的自由行程,故电镜镜筒必须保持极高真空,同时,样品必须很薄,一般在100kV加速电压时,样品厚度不应超过0.1μm。

❷电子束可受电场或磁场影响而改变其行进方向,即使之折射而聚焦,其折射介质为电场或磁场,因而透镜必须是磁透镜或静电透镜。

❸电子束不引起人眼视觉反应,但可激发荧光物质产生荧光,故电镜观察部分须设置在荧光屏上。

任何显微镜均有四种基本物理过程参与成像,即吸收、干涉、衍射和散射。而在电镜成像过程中,主要是以非弹性散射的反差为主,近年来有人试图以相干光源产生相位反差,来提高电镜分辨本领,但尚属实验阶段。显微镜的分辨率即指其能分辨最近两个质点间的最短极限距离。根据Abbe公式:

提高分辨本领最有效的方法就是缩短光源的波长。电镜所采用的电子波波长可按以下公式计算:

当加速电压为100kV时,波长约为0.04Å。由于电子透镜球面像差的限制,电镜分辨本领未能达其理论极限值,放大倍率取决于分辨本领。 电镜按2Å分辨本领计算,有效放大率应在500,000~1,000,000倍之间。

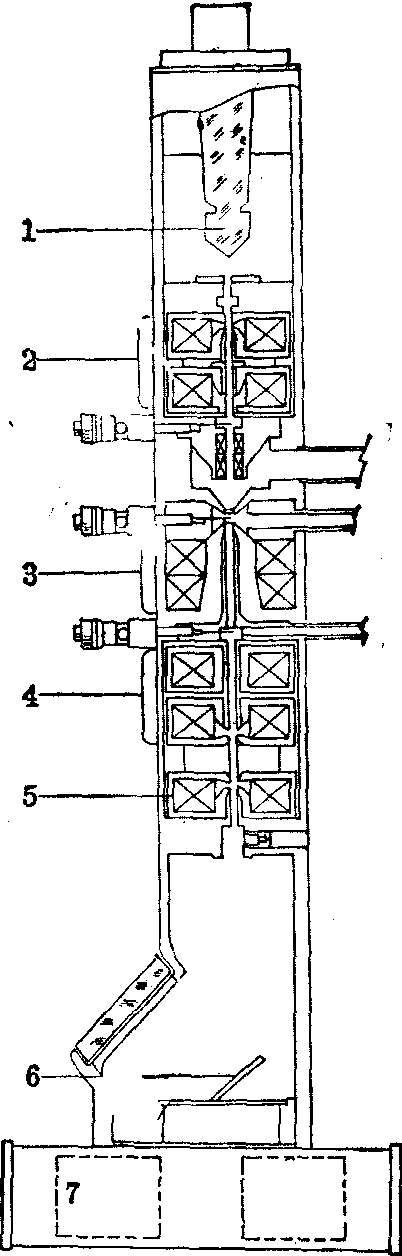

透射电镜的构造 透射电镜主要由两部分构成 (图3)。

(1)镜筒部分:

❶照明系统。照明系统由电子枪及聚光镜两部分构成。

图3 电子显微镜结构示意图

1.电子枪, 2.聚光镜,

3.物镜, 4.中间镜,

5.投影镜, 6.观察窗和荧光屏

7.照相室

❷成象系统: 包括样品室及一组成象透镜,后者主要由物镜、中间镜和投影镜所组成。样品室要求通过机械手能很灵便地取出或放入样品,控制样品移动的机械精度要求很高,漂移必须达到1~2A/s,重复精度必须在±100A以内。依实验要求可加上加热、冷却、拉伸和倾斜旋转等附件。物镜是电镜最关键的部件,物镜中的微细缺陷都将被成象系统中其他透镜所放大。它是一个焦距较短、放大倍率较大的磁透镜,对于物镜极靴的材料纯度、结构、加工精度和清洁度等要求都很高,必须保证磁场的轴对称,并确保在强磁场情况下也不产生磁饱和现象。为改变成象的孔径角及增强反差,须加物镜光栏,此光栏的孔径和位置必须合适和便于调节。透镜的非轴对称性以及光栏和透镜的污染,都将引起象散,可严重影响分辨本领,可加一消象散器予以纠正。中间镜和投影镜均为高倍率透镜,放大率一般均为100×,而中间镜则为倍率可变的弱透镜,用于控制总放大倍率,可以很方便地大范围调节放大率,也可用2个中间镜,即在靠近投影镜处再加一个第二中间镜,使放大倍率由1000×~800,000×连续放大,由此可获得消象差的最佳条件。通过四个透镜相继放大,所显示的四级放大系统比三级放大系统更为复杂,最高放大率可达×106。此外,这一特低倍率的透镜(第一中间镜)适处于能获得衍射图象的最佳位置上,称之为衍射透镜,当衍射时,可在较大范围内改变图象的放大率。在中间镜的正面径向装有可调光栏,便于作微区电子衍射时使用。投影镜为最后一级放大透镜,三级成象系统的电镜常通过变更投影镜极靴的孔径以改变其放大倍率,而在新型四级放大系统中,投影镜放大倍率是通过改变激磁而调整的。

❸观察记录系统: 观察记录系统由观察室、照相室和自动曝光装置组成。

投影镜放大后的最终电子象投射在荧光屏上,而成一可见的实象,由于小孔径成象系统的焦深很长,所以荧光稍有上下亦不致影响最终象的聚焦。荧光屏的亮度是电子数量和速度的函数。如需摄影记录,可将荧光屏移开,使置于屏下暗匣内的照相底片在电子直接轰击下感光成象。

(2)真空系统: 电镜对电子束通道(即镜筒内腔)的真空度要求很高,镜筒部分真空的好坏是决定电镜能否正常工作的关键之一。因在电镜中,高速电子与气体分子的相互作用,会使高速电子散射而偏离直线轨道,所以要尽量减少镜筒中的残余气体以保证电子的自由行程。电镜镜筒中的电子行程约为1m,经计算真空度应为10-3乇。然而在高压条件下,还必须考虑另一些因素,特别是高压的稳定度和防止样品污染。总之电镜镜筒的真空度愈高,使用性能愈好,一般应优于10-4~10-5乇。近年来超高真空电镜真空度可达10-8乇。

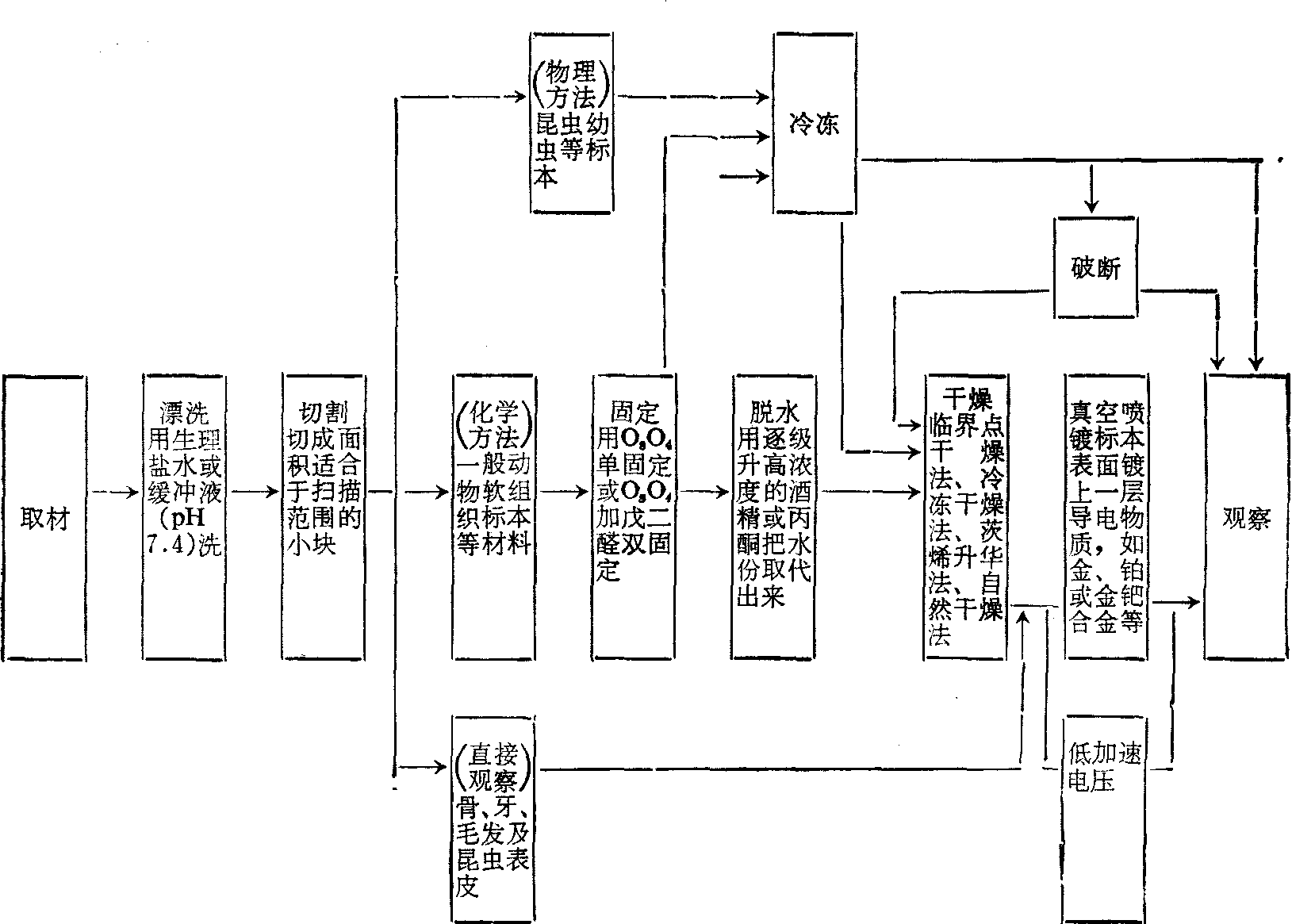

电镜的样品制备 (1)超薄切片术和超薄切片机: 一般透射电镜电子束的穿透能力<0.1μm,因此,用于电镜观察的标本,须经特殊处理,制成厚度为200~500A的超薄切片,才能分辨其内部微细结构,制备此类样品的技术,称超薄切片技术。它是在组织学切片技术的基础上发展起来的,包括取材、固定、漂洗、脱水、渗透、包埋、切片及染色等步骤:

❶取材与固定应根据实验目的,选取新鲜标本的适当部位,用新刀片切成<1mm3的小块,尽速投入固定液中作浸渍固定。为使标本的全部精细结构尽可能保存得接近活体状态,常用的化学固定剂有锇酸、戊二醛及多聚甲醛等,一般用二甲砷酸钠、巴比妥钠或磷酸缓冲液配制,固定液的pH值、渗透压及电解质浓度等均可影响固定的效果。

❷漂洗与脱水。固定后的标本,用标本保存液或缓冲液漂洗,将固定液洗去,然后以浓度逐级升高的乙醇或丙酮将标本中的水分取代出来。

❸渗透与包埋。使包埋剂逐步渗入标本中,将脱水剂取代出来。这种包埋剂必须易于渗入标本内部,镜检时与组织结构间有足够的反差,适当加温后很容易硬化成固体,切割性能好,且能经得起电子束的轰击。常用的包埋剂有环氧树脂、甲基丙烯酸酯及苯二甲酸二丙烯酯等试剂,一般均需另加增塑剂、硬化剂和加速剂等配制而成。

❹切片与染色。含有标本块的包埋剂硬化成固体后,经过定位、修整,即可用超薄切片机切成薄于600A的切片,然后将切片捞在特制的铜质载网上,载网可预先复以火棉胶薄膜或聚乙烯醇缩甲醛(称Formvar,简称PVF)薄膜。捞取有切片的载网(即样品)染色后,在电镜下观察。染色就是使组织中的某些成分吸收重金属离子而产生电子散射的差异,由此提高样品的反差。常用的染色剂有醋酸铀和枸橼酸铅等。

有时为增强组织反差,组织块可先行染色一次,在脱水过程中(于70%酒精或丙酮时)或脱水前后进行,即为组织块染色。

超薄切片机可分机械式和热胀式两类。机械式系采用全机械系统,藉微动螺旋和微动杆提供微小进给,可切制200Å以上的薄片,优点是进给范围广,进给量均匀,不受外界温度变化的影响,故用以作冰冻超薄切片尤为适宜。缺点为切片一致性较差,切片效率不够高。热胀式则依靠金属标本杆热胀时所产生的微小长度变化而提供进给,切片自动进行,操作方便,切片效率高,质量稳定,能获得200~1000Å的连续切片带, 缺点为仪器易受外界温度变化的影响,故对环境温度的控制要求严格。超薄切片机还配有手动机械进给、退刀或让刀、消震、驱动及照明等装置。

制备超薄切片时使用的刀具有玻璃刀和钻石刀两种。玻璃刀用硬质厚玻璃条制取,刀刃容易风化变钝,须随用随做。钻石刀则用钻石裂开研磨而成,刀刃锋利坚硬,可连续使用。

(2) 负染色:一些极细小的颗粒标本,如分离的细胞成分、核酸、纤维蛋白、细菌及病毒等,在制作样品时,可不经过超薄切片手续,而把这些标本制成悬液,直接滴于载网膜上,然后用重金属试剂进行“染色”,使标本周围的背景染成黑色,增强反差,从而将标本表面的微细结构衬托出来,此种染色方法称为负染色。其优点是简便、快速、不需要复杂的设备条件。常用的负染色试剂有2%的磷钨酸水溶液(pH6.8~7.0)和1%醋酸铀水溶液(pH4.3)等。具体方法为:先将样品悬液滴至载网膜上,吸去多余液体,然后滴加染液,很快吸干后即可镜检,为使样品在膜上分散均匀,可先将载网置于电子束下预处理,或在标本悬液内加少许牛血清白蛋白或甘油。

(3) 真空喷镀:真空喷镀是在真空条件下,将金属以一定角度喷镀于标本表面以造成投影,藉以提高反差的方法。将含有样品的载网置于高真空镀膜台中,将铂、铬或金等重金属在高真空下加热蒸发,所产生的金属粒子以一定角度(20°或25°)从一个方向喷镀于样品表面,样品向着发射源的一面沉积的金属粒子较多,背侧面则较少,即构成投影。电镜观察时,由于电子散射的差异而产生明暗不一的效果,增强样品反差,并富有立体感。测量喷镀的角度及阴影的长度,可计算出样品的高度。

近年来,从单一角度投影已发展为多角度投影和旋转投影。此外,真空喷镀技术尚用于制备碳膜及复型标本。

(4) 复型技术: 对于电子束不能透过或难以切片的厚硬标本,如牙齿、骨骼等,可用火棉胶或醋酸纤维素等制成薄膜,将标本的表面结构复印下来,然后在电镜下观察复印的图象,称为复型技术。分一级复型和二级复型。

一级复型又称负复型:将标本表面平整、清洁后,滴火棉胶或醋酸纤维素溶液于标本表面,干后,将所形成的薄膜从标本上剥离下来,漂浮于水面,捞至载网上,用金属喷镀后即可观察。

二级复型又称正复型: 将制成的一级复型膜与标本接触的一面,垂直喷以一层碳膜,然后溶去一级复型膜,将碳膜捞起,再用金属喷镀后观察。

(5) 冰冻蚀刻:冰冻蚀刻系冰冻切片、真空喷镀和复型技术的综合和发展,用于研究细胞某些超微结构(如: 双层膜和核膜孔)的立体形貌。组织经戊二醛固定后,用缓冲液充分漂洗,然后浸入冰冻保护剂(甘油、二甲亚砜等)中,使标本在后续操作过程中尽量避免组织因冰晶膨胀所造成的人工损伤,亦可不经过固定直接浸入保护剂中。接着,将标本用液氮快速冰冻至-190℃,移入高真空镀膜仪,并使保持低温,用冰刀剖裂标本,让标本的剖面暴露在高真空中,加温到-100℃,使组织内的冰晶升华,埋在冰中的结构呈浮雕样显露出来,这一过程称为冰冻蚀刻。然后,在蚀刻面上从两个角度喷镀金属和碳,制成复型,取复型膜在电镜下观察。

扫描电镜 将电子束按照一定周期在被观察样品上移动 (扫描) 以获得样品表面形貌图像的电镜称为扫描电镜。它能获得物体立体感很强的三维图像,并具有景深大,分辨率高,放大范围广等优点。

Knoll于1935年即已提出扫描电镜的概念,直至1965年才制成商品仪器,分辨率为250Å。 目前大型扫描电镜的分辨率一般均能达到100Å, 场发射电子枪的商品仪器,其分辨率已能达到30A,近年来发展的超高真空扫描透射电镜,分辨本领在实验室已达到3A,相当于一般透射电镜的水平。

(1) 原理:电子束轰击样品表面激发出二次电子、背散射电子、俄歇电子、X射线、透射电子、吸收电子、阴极发光和内部电动势等一系列信号。它们是样品形貌、结构和组分特征的反映,经各种探测器收集处理这些信号,扫描电镜对样品进行分析研究。

扫描电镜主要为二次电子成象。二次电子是由入射电子激发样品元素而产生的电子,其检测器则由收集栅、闪烁体、光导、光电倍增管和前置放大器组成。于闪烁体上加一定的高压,样品表面产生的二次电子在此电场作用下,加速进入闪烁体,收集栅具有可调电压,以此来控制所收集的背散射二次电子,因为背散射的高能电子基本上不受所加电场的影响,在闪烁体照射立体角内的背散射电子都进入检测器。而二次电子严格受收集栅电压的影响。当收集栅加正压时,二次电子大量进入检测器,成为主要检测信号;当收集栅加负压时,二次电子很少能进入检测器,收集的主要是背散射电子。

二次电子的产生率依赖入射电子与样品表面之间的夹角,入射角愈大,二次电子发射就愈多。二次电子成象的衬度是反映样品表面形貌的要素,由于二次电子的能量低,入射电子束扩散小,因此它有较高的空间分辨率。而背散射电子能量高,基本上不受电场约束直线进入检测器,故有明显的阴影照明效应,显象时对比度强,但会因此丧失若干图象细节 分辨率不如二次电子。除利用背散射电子取得样品表面形貌衬度外,尚可利用它获得原

图4 扫描电镜成象原理

子序数衬度,以及有关样品原子种类的信息。扫描电镜成象过程为逐点成象,依赖镜筒内扫描线圈产生磁场,使电子束斑在样品上按照所需周期逐点移动,即所谓“扫描”。同时利用检测系统把各点信息转变为电脉冲调节显象管亮度,由于显象管中光点扫描周期与镜筒中扫描周期严格同步,因此电子束在样品中扫过每一点的相对位置,与显象管屏幕上的相对位置完全对应。由于各点信息强弱不同,因此在显象管的屏幕上就出现如实反映样品表面形貌的明暗图象。显象管屏幕尺寸是固定的,故只须改变电子束在样品表面扫描的面积,就能变更图象的放大倍率。

(2) 构造: 扫描电镜(图5)一般包括以下几个组成部分:

❶产生扫描电子探针的电子光学系统;

❷对样品所激发的信息收集、处理和放大的检测系统;

❸显示系统,即按一定时、空顺序显示在图象上一定位置的信息,此外

❹真空系统;

❺电源系统。有的扫描电镜尚配有X射线谱仪、阴极发光系统和电子能量损失谱仪等各种不同用

图5扫描电镜的基本构造示意图

途的附件,可以对样品进行多方面的测试。(3)样品制作: 见下表

扫描电镜生物标本制作方法

X射线微区分析 利用电子射于样品表面所产生的俄歇电子或X射线对样品元素进行分析,而这些分析与电镜下所观察的超微结构相对应,从而可以对样品的一个极微区域进行化学分析,即为X射线微区分析。

在入射电子的激发下,若样品原子中某一电子(如K层电子)被电离,则空穴由高能级电子(如L层电子)来填充。高能级电子向低能级跃迁释放能量有两种形式: 若为辐射形式,则产生特征X射线(KX);若使原子中另一个电子(如L层的另一个电子)电离,除耗去电离能外,其余能量则成为该电子的动能。这种由于电子从高能级跃迁到低能级被撞击而电离出来的电子称为俄歇电子,显然俄歇电子的能量取决于原子壳的能级,每一种原子都具有各自特征的俄歇电子能谱和特征X射线,通过检测俄歇电子及X射线即可进行元素分析。

因俄歇电子能量很低,故只能对样品表面两、三层原子进行分析,但其产率却与元素的原子序数成反比,因而对超轻元素的分析较X射线有利。

X射线微区分析仪一般有X射线波谱仪和X射线能谱仪。

X射线波谱仪是利用分光晶体或光栅衍射以区分不同的X射线,此法能定量地分析微区中超轻元素铍直至92号元素。

锂漂移硅Si(Li)半导体探测器,分析发自样品的特征X射线的能量强度,即为X射线能谱分析。此法具有灵敏度高、速度快、可分析粗糙表面等优点,但不能分析氟以下之超轻元素。最近半导体探测器的研制取得了一定进展,可作碳、氧的X射线分析。

电镜的发展趋向 (1) 透射、扫描、谱仪联体: 对于薄样品而言,一部分入射电子可以通过样品成为透射电子,如将二次电子收集器放在样品背面的透射方向上,就可以收集透射电子。

扫描透射电子象基本上不受色差的影响,因此在观察较厚的薄样品时,成象质量比一般透射电镜好。扫描透射为逐点成象,信号易于处理,故对于低衬度样品十分有利。近几年来,扫描透射电镜的发展颇引人注目,具有一定厚度的样品用100kV的加速电压所获得的透射电子象,如采用扫描透射只须约30kV的加速电压即可达到,用场致发射电子枪,有可能将电子束聚焦成一直径<5Å的束斑,投射在样品上进行扫描,这不仅能获得高分辨率,并且也使微区分析的范围能缩小到100Å以下。

目前以100kV扫描透射电镜与100kV透射电镜相比,两者之分辨率已不相上下,加以扫描透射尚具有其他特点,尤其当配以能量损失谱仪时,对于轻元素、超轻元素的分析更显示其优越性。

当前发展趋势是力图将透射电镜、扫描电镜和谱仪分析联成一体,进行超微结构的成象、衍射和化学成分的综合分析。

(2) 高分辨率: 首先考虑用提高透射电镜的加速电压的方法来提高分辨本领。当加速电压由100 kV提高到1000kV时,电子波长则由0.04Å变为0.0087Å,但由于衍射象差并非为影响分辨本领的主要障碍,加以超高压电镜存在不少技术困难,故至今超高压电镜的分辨本领并不显著优于一般透射电镜。

也有通过提高电子源的性能以提高分辨本领,在透射电镜上装场致发射枪,这样电子源有了良好的相干性,致使晶格分辨率提高到0.6A,可视为一项重大突破。

此外,从信息处理的角度出发,尽力减少衬底材料的噪音,这对于获得仪器的高分辨率,特别是在获得单原子图象时具有特别重要的意义。也有在透射电镜中研究系统的传递函数和全息技术,试图从信息获得和处理的角度来提高分辨本领,此外图象处理中的三维重组等均是当前值得注意的一种新动向。超高真空透射电镜的出现,从降低污染来获得较好的分辨本领。当然,更重要的是期待设计出新型的高性能电子透镜,使球差、色差减至最低限度。当前我国生产的DXB2-12,荷兰的Philips EM-400,日本的H-800及JEM-200CX,均达到晶格分辨率1.43~2.04A。

(3) 超高压:一般电镜的加速电压在120kV以下。如在120~150kV者,称高压电镜。500kV以上的称超高压电镜,目前电镜加速电压最高的已达3000kV (3MV)。超高压电镜具有以下优点。

❶穿透性强。在一定范围内随加速电压之提高而递增,故能用来观察厚样品。如当加速电压增至1MV时,可穿透样品深度由100kV时的1000Å增至5μm,提高了50倍。

❷分辨率高。观察同样厚度的样品时,能较一般电镜获得更高的分辨率。

❸由于电子和样品相互作用减少,电子在样品中的能量损失相对较一般电镜低,故样品的电子损伤和色差减小。但由于穿透力提高,样品上的电子散射减少,象的反差相对下降。对生物学工作者值得注意的是在超高压电镜上附加充气样品室,使人们有可能研究生物活质和活细胞内超微结构的动态变化。

(4) 与电子计算机联用: 近年来电镜与电子计算机联用已较普遍。联用范围有:

❶仪器本身的自动化、程序化。使电镜的电子光学合轴、操作、聚焦、摄影和安全保护等均趋于自动化,大大提高了工作效率,降低了对操作者的技术要求,从而提高了电镜的普及性,且较易获得高质量的照相。

❷图象的处理,其一是通过去除各种噪声的干扰,提高图象的清晰度与分辨率;再者是应用超微结构图像的三维重构,获得清晰的立体图像,近年来已将这种技术应用于生物大分子的立体结构研究。样品用高分辨率电镜拍出一系列平面照片,然后将图像数字化,通过傅里叶变换编排程序、电子计算机处理以后可获得分子的立体图像。用这种方法观察嗜盐菌的紫膜,清晰地获得了由七个α螺旋多肽链构成的结晶立体结构图,为研究紫膜结构与光能在膜上的能量转换及物质代谢过程之间的关系提供重要的信息。近年来三维重构图像的分辨率已提高到7A,在研究病毒颗粒表面结构、肌动蛋白、肌球蛋白的三维结构等方面都取得了进展。

电子显微镜electron microscope

电子显微镜系利用电子流代替光线,用磁性线圈代替放大镜,电子流的波长极短(约0.005nm),其放大倍数很高,可达数万乃至数十万倍,可分辨1nm的物体,细菌表面形态和内部结构均能清楚显示。电子显微镜所观察的形象,可投到荧光屏上显示,也可照相拍摄。还可用磷钨酸作负染色或用金属喷涂投影,增加对比度,使图像具有立体感。近年来发现的扫描电镜,用电子流对物体表面进行扫描,可更清楚地显露物体三维空间的立体形象。电子显微镜标本须在干燥真空的状态下检查,而不能观察活的微生物。

电子显微镜

electron microscope

电子显微镜

electron microscope

电子显微镜

electronic microscope

电子显微镜

electron microscope

- 抽脖是什么意思

- 抽脚是什么意思

- 抽脚筋是什么意思

- 抽脚走是什么意思

- 抽脱是什么意思

- 抽腚风是什么意思

- 抽腰是什么意思

- 抽腰带是什么意思

- 抽腹水是什么意思

- 抽花书是什么意思

- 抽苔是什么意思

- 抽苔期(油菜)是什么意思

- 抽茅草是什么意思

- 抽薪去火是什么意思

- 抽薪止沸是什么意思

- 抽薪止沸, 翦草除根。是什么意思

- 抽薪止沸,翦草除根。是什么意思

- 抽薪止沸;剪草除根是什么意思

- 抽薪止沸;釜底抽薪是什么意思

- 抽薪饮是什么意思

- 抽薹是什么意思

- 抽薹期是什么意思

- 抽藤是什么意思

- 抽蛆是什么意思

- 抽蛋儿是什么意思

- 抽蝉子是什么意思

- 抽血是什么意思

- 抽血器是什么意思

- 抽裂是什么意思

- 抽裆是什么意思

- 抽褡子是什么意思

- 抽解是什么意思

- 抽解务是什么意思

- 抽讽是什么意思

- 抽词标引是什么意思

- 抽调是什么意思

- 抽调抽调是什么意思

- 抽象是什么意思

- 抽象与具体是什么意思

- 抽象与具体相结合的教学原则是什么意思

- 抽象与概括是什么意思

- 抽象主义是什么意思

- 抽象主义摄影派是什么意思

- 抽象事物生长或产生是什么意思

- 抽象代数是什么意思

- 抽象代数之母是什么意思

- 抽象分析法是什么意思

- 抽象劳动是什么意思

- 抽象劳动时间是什么意思

- 抽象单位尺寸是什么意思

- 抽象危险犯是什么意思

- 抽象同一性是什么意思

- 抽象名词是什么意思

- 抽象和具体是什么意思

- 抽象和概括是什么意思

- 抽象地领会是什么意思

- 抽象字是什么意思

- 抽象形态是什么意思

- 抽象态度是什么意思

- 抽象思想是什么意思