生物圈shēngwùquān

地球表层生物栖居的范围,包括生物本身及其生存、活动的自然环境。

生物圈shēngwùquān

生物活动的范围。苏叔阳《旋转餐厅》:“自然生态的平衡正面临旅游大军的冲击,人生活的地球~正由人自己来加以粉碎。”

生物圈shēng wù quān

生物活动的范围和生物本身的统称。1930年《地质矿物学大辞典》:“生物圈: 分布在岩石圈面上者之生物层也。”

生物圈

物质和能量流有机循环的自然系统,为生物的生长和繁殖提供必要的条件。由自然界中的大气、水分、土壤、岩石、光、热等非生物因素和一切生物因素所组成,经历几十亿年的演化而逐步形成。包括水圈、大气圈的下部和岩石圈的上部。人类是生物圈的重要组成部分,对整个生物圈产生了巨大影响,既有积极的、有利的作用,也有消极的、破坏性的作用。

生物圈shēngwùquān

地表生物有机体及其生存活动环境的总称。

❍ ~是个复杂而巨大的生态环境,有陆地生态系统、海洋生态系统等不同类别。

生物圈biosphere; world ecosystem

在地球岩石圈上层(风化壳)、水圈水体和大气圈对流层界面上生活的生物及其生存环境的总称。陆地的岩石表面、土表上至大气、下至土中的1~2米内,水域中的阳光穿透层,是生命最活跃的范围。在大气层中,距地表约30公里的对流层,是一切天气现象如风、雨、雪、雹等发生的范围,对生物有着密切的关系。生物圈的上层界限高约10~15公里,而以50~70米的气层中,仍有较多的生物活动,由于风的携带在接近10公里处的空气层中偶可发现少数生物。奥地利地质学家休斯(E. Suess,1875)最先提出生物圈的名词,并被引用于自然科学。现在,一般学者都认为:生物圈是由对流层、水圈和风化壳3个地理圈总合而成,是地壳的一部分。

物质和能量运动 在生物圈内,生物及非生物环境不可分割地相互联系和相互作用,构成一个相对稳定的系统。在这个系统中,从植物的光合作用开始,即植物吸收太阳能,使水、二氧化碳等无机物构成有机物,通过食物链,进行有机物的重组和能流过程。在食物链中,有机物的总量逐级减少,能量逐级消耗,有机物最后全部被分解为无机物,重新贮存于无机环境之中,能量也最后全部以长波红外线的形式消失于空间。这种能量传递和物质循环,构成了生物圈中生物与生物、生物与无机环境之间联系的基础。

形成和发展 当地球分化为岩石圈、水圈和大气圈之初,大气圈内充满了二氧化碳、一氧化碳、甲烷和氨,大气中没有氧 (氧与其他元素化合在一起),在大气圈中也没有臭氧层,大量紫外线直接照射到岩石和水的表面。这样的紫外线条件并不适于现存生物的生存,但却成为早期的化学进化的主要能源。在紫外线的作用下产生简单的有机物,有机物的存在又为无氧呼吸的原始的原核生物的发展创造了条件。这些生物的出现实际上已开始了生物圈的历史。水在紫外线的作用下产生游离氧,但很快又重新化合成二氧化碳及其他物质。在水面生活的蓝藻或细菌也产生防护游离氧作用的酶,对生物的进一步发展起着重要的作用。大约在20亿年前,出现了具有固氮和光合作用的燧石藻,在生命活动过程中产生氧,使一氧化碳氧化为二氧化碳,甲烷氧化为二氧化碳及水,氨氧化为水和氮。这是个缓慢过程,但引起大气圈发生激烈的变化,氮和氧成为大气的主要成分,致使原来的无氧呼吸生物大量灭绝,但也为有氧呼吸生物进化提供了新条件。目前的大气圈中,氮占大气体积的78%,氧占21%,氩、氖、氦等惰性气体,二氧化碳,水蒸气等共占1%左右; 在距地表20~30公里处存在大量臭氧,吸收太阳辐射中的几乎全部紫外线,对现存生物起着保护作用。生物在这样的环境下从简单到复杂,由少到多继续发展。在生物发展过程中,不少已出现的种类逐渐灭绝,不少发展成新的类群。大约3亿5千万年前出现昆虫,大约100万年前出现现代人类。据估计,现存于生物圈中的生物有400~500万种,构成一个繁荣昌盛的生物界。昆虫是其中无处不在的最大类群,是生物圈内物质循环的重要环节。

生物圈biosphere

地球表面进行着生命活动的、连续的有机圈层。广义的生物圈又称为生态圈,由大气圈下层、水圈、土壤岩石圈及活动于三圈界面的生物组成。这一特定空间的自然环境具有以下特点:❶有大量液态水存在;

❷有一个持续稳定的外来能源——太阳:

❸有固态、液态、气态交接的物质界面,围绕着该界面集中了地球上的生物,形成一个环绕地球的,由生命有机体组成的连续薄层。

形成发展 生物圈是地球物质经过长期演化的产物。处在太阳系特定位置的地球,在它演化的早期形成地壳,并分化出大气圈和水圈。这些圈层在地壳表面互相渗透、互相作用,为原始生命的产生提供无机原料和适宜环境。34亿年前,地球上开始出现嫌气的单细胞生物——细菌,直至25亿年前蓝藻出现,蓝藻借助光合作用合成有机物质释放氧气,使原来单一的无机环境分离为有机、无机两大部分,并产生两者之间的物质能量交换,这是地表无机环境的第一次质变。但这时候的生物只能在海洋里生存,其分布尚未形成一个圈层,随着生物化学过程的放氧反应,大气中游离氧不断增多,生物逐渐适应这种新环境,在体内形成有氧呼吸机能。好气生物的产生和发展,光合自养生物数量的不断增殖,加速了氧气向大气的逸入。当游离氧的浓度为大气组成的10%时,在距地表10~50km的大气圈中逐渐形成臭氧层,为水生生物向陆地发展创造了必要的条件。到4亿年前的泥盆纪,陆地上植物、动物相继产生,实现了生物从海洋到陆地的过渡。至此,植物、动物、微生物共同组成的生物界,遍布地球表面,形成一个连续的圈层。

层次结构 生物圈的形状不规则,厚度不均匀,在不同的空间内,生物种类、数量和活动能力也有很大差别,绝大多数生物都集中生活在地表以上,水面以下各100m的范围内。这一空间阳光比较集中,绿色植物能够生长,直接或间接依靠植物生活的动物、微生物群聚度高,活动能力强,是地球表面生命活动最旺盛的区域,称为活跃生物圈,是农业生物生命活动所能适应的最大范围。由于农业生物对环境条件的要求较严格,故其分布更贴近固、气、液三相交接的界面,而且在水平方向上呈现出明显的不连续状态。活跃生物圈向上扩展至喜马拉雅山巅,向下延伸达太平洋最深海槽,由于受液态水和二氧化碳低压的限制以及生物排泄物、残屑受重力作用而下沉的缘故,生物种类、数量减少,活动能力逐渐削弱,这一空间范围称为泛生物圈。泛生物圈之外的高空,仅有少量休眠孢子存在,构成副生物圈。

生物圈内已有记载的生物约250万种。其中植物约34万种、动物约200万种、微生物约3.7万种,这些生物类群通过食物链紧密联系并与其相适应的环境组成多种多样的生态系统。

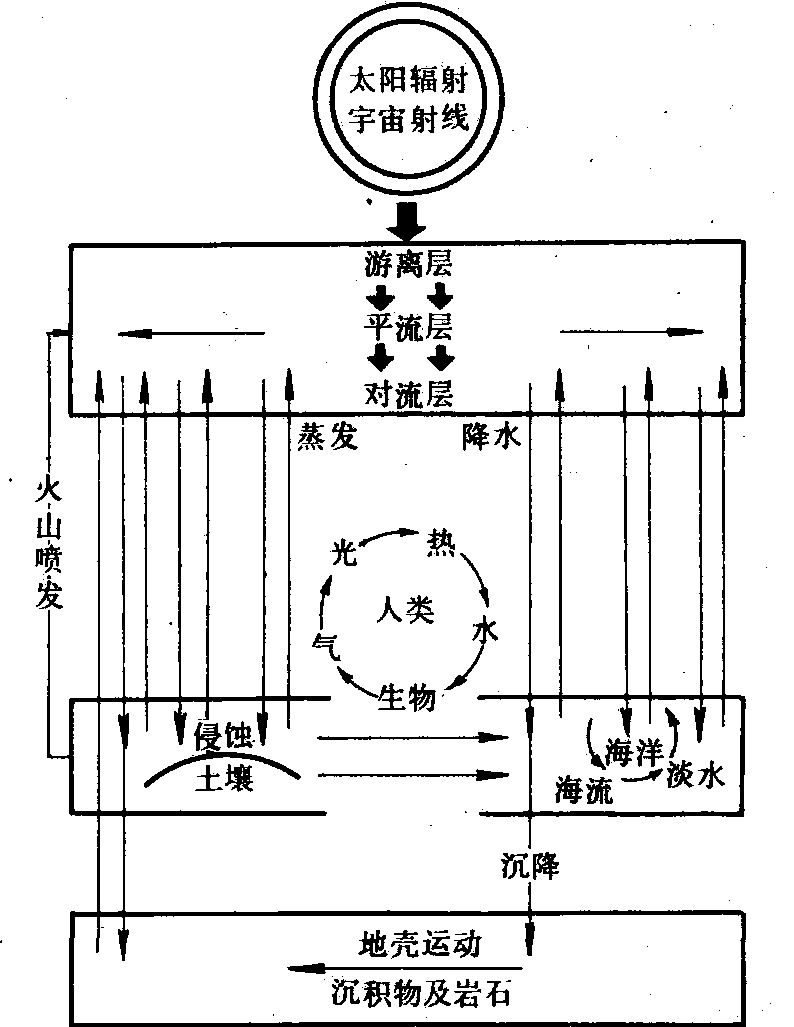

代谢功能 生物圈的全部生命由能量转化、物质循环维持。生物从环境中不断摄取能量和物质,依靠植物进行光合作用,把太阳光能转化为化学能,把无机物合成有机物,为人类和其他异养生物提供必要的食物和生活环境; 又把异化过程中产生的废物排放到环境中,经过微生物分解还原,完成局部的生物循环。这一循环过程又与大气、地质、水循环过程紧紧交织在一起,在大气、水和土壤岩石圈之间通过气流、辐射、蒸发和降水等作用,进行能量交换与物质循环,使生物圈在不同层次之间具有一定限度的相互补偿调节机能,以保持生物圈的动态平衡(见图)。

大气、水、土壤岩石层物质循环

人与生物圈 生物圈是人类赖以生存的空间,它提供人类生活所必需的自然条件和经济建设的自然资源。据里思和怀梯克(H.Lieth & R.H.Whittaker)估算,全球净第一性生产总量为172×109吨/年,而人类的总食物收获量约占世界净第一性生产量的0.72%(FAO,1971年数据)。如果人口相对稳定在一定水平上,生物圈是能够长期提供人类丰富食物的。但是,人口和工业的增长,以递增的压力影响着生物圈,特别是收获量和化学物质的影响。超负荷的生产导致资源衰竭,破坏了生物圈的生产力; 工业“三废”的排放造成严重污染和不可更新资源的大量消耗。人类的能源生产、集约农业和强化的技术力量正在改变着地球的反射率,改变着土壤、水体、空气的成分和性质等。人类从自然界的惩罚中已认识到人与自然是不可分割的整体,人类必须主动适应自然,控制人口、稳定工业、防治污染,协调人与自然的关系,在合理利用自然中保护自然,这是人类生存和社会经济发展的必然趋势。

生物圈biosphere

地球表面由生物和大地物理环境构成的圈层。由大气圈下层、水圈、土壤岩石圈以及活动于三圈界面的生物所组成。根据生物分布的幅度,生物圈的上限可达海平面以上23km的高空,下达海平面以下11km的深处。但是大多数生物集中生活在贴近大气、水体和陆地相邻的区域内,依靠绿色植物进行光合作用转化太阳能,合成有机物质,为人类和其他动物提供食物和必要的生活环境。并在大气、水和土壤岩石圈之间通过气流、辐射、蒸发和降水等作用不断地进行能量交换和物质循环,使生物圈保持生命不息、物质循环不止,从而推动生物圈的发展和变化。

生物圈

地球上生物及其生存环境的总称。经几十亿年逐渐形成。在海洋中深至10 km海底,陆地上深达2~3 km的岩石层。生物圈最大厚度约25 km,生物圈外的副生物圈的极限为高20~30 km的臭氧层。一说只达地表以上7~8km。生物圈的核心部分为地上100 m至水下100 m以内的范围。

生物圈shengwuquan

地球表层有生命存在的空间总称。进行正常代谢的生物有机体集中分布于陆地和海洋表面上下各100~200米范围内,但在11km深海尚有以沉入此处生物尸体为食的动物生存。休眠状态的细菌和真菌孢子可以散播到25~30km高的臭氧层,也见于岩石圈3km深处。所以生物圈总厚度可达40~50km,跨越水圈、大气圈和岩石圈,成为地表一个特殊的圈层结构。

生物圈的物质组成丰富多样。现存生物种类超过250万种,其中动物约200万种,而仅昆虫便不下80万种。此外更有众多数量的生命活动直接产物和被生物改变性质的物质,如腐殖质、泥炭、煤、石油、海底软泥、生物石灰岩、珊瑚石、硅藻土、一些沉积铁矿、氧气、臭氧等,都是生物圈特有的成分。

生物圈有机体重量只相当这一范围内物质总重量的0.25%,即105吨(据维尔纳茨基),其中99%是绿色植物。绿色植物接受、转化并储存太阳辐射能,利用简单无机物合成有机物,供给所有生物消费。于是体重仅一个单位的异养型生物 (即不能独立合成生产有机物者),却需要由99倍体重的绿色植物养活。生命活动参予下出现不同尺度规模的物质运动和能量转化,所以生物圈是地表一个特殊的功能结构。

生物圈现在具有最适于生物生存的物理环境: 适宜的温度、气压、水分和太阳辐射等。但它的空间范围和生物组成始终处于发展变化之中。约35亿年前最早的原始生命被局限在浅层海水内,这里可以躲避危害生命的紫外辐射,却便于吸收溶于水中的营养物质以及能够利用的外来太阳光能。绿色藻类出现后,光合作用产生的氧气缓慢而持续地增长,由海水进入大气并逐渐形成和加厚臭气层。正是后者吸收大量有害辐射,生物才慢慢扩展到海面,大约4亿年前生物占领湿润的陆地,充足的太阳能和优越的营养条件促进生物种类繁荣且产量剧增。高山、两极、荒漠也逐渐被生物侵入,但至今仍属生物圈最薄最脆弱的部分。总之,非生物成分先于生物出现,并对生物产生强烈影响; 生物则具有并发展多种适应外界环境的能力,同时通过自身生命活动来改造外界环境,如此反复作用。可以说现代生物圈正是地质时期生物和非生物成分长期相互作用的结果。

人类出现在生物圈中仅有250万年历史。最近几千年以来表现出强大的改造环境能力。尤其是现代科学技术飞跃进展,人类对生物圈的影响更广更深,同时也加剧自然环境恶化和自然资源破坏的严重后果。人们必须正确认识生物圈各种属性、功能和动态特点,合理利用生物和其他资源,保护人类赖以生存的、由生物改造而成的生活环境。人(或社会)与生物圈的相互关系已成为地理学、生态学、环境学、社会学、经济学的研究主题或重要环节。《人与生物圈计划》(MAB) 便是联合国教科文组织安排的世界规模多学科综合性研究项目。

生物圈shengwuquan

亦称生态圈。指地球上全部生物和所有适于生物生存的环境,它包括地壳层、大气圈下层和全部水圈。地壳层包括土壤,是陆生生物赖以生存的基地,地壳层中大多数生物生活在土壤之上,土壤表层下面几十厘米内有许多动物和土壤微生物,植物根系可伸至更深处。限制生命向土壤深层分布的主要因素是缺氧和缺光,但地下几千米深处还有石油细菌。水圈中几乎到处都有生物,但主要聚集于水表层150米以内,生活在水圈底层的生物也不少。限制生物向深海分布的主要因素是缺光、缺氧和随深度而增加的压力,在大洋最深处(11000米以上)仍有深海生物。气圈由各种气体组成,其中氮和氧含量最多,生物主要分布在大气圈的底层,大多数鸟类只能在1000米以下的空中活动,限制生物向高空分布的主要因素是缺氧、缺水、低温和低气压。由于大气环流作用,有些昆虫可能被带到高空,甚至在平流层中也发现有细菌和真菌。生物圈是一个不断进行着物质循环和能量流动,并具有一定调节功能的系统。人类活动对生物圈的主要影响有:(1)温室效应。主要由于矿物燃料燃烧大气中CO2浓度升高而使地球增热的效应;(2)破坏大气臭氧层。空气污染物特别是氧化氮等物质能加速对臭氧层的破坏,减弱了对太阳辐射的吸收,增加了紫外辐射对生物的损害;(3)酸雨。工业地区大量排放的SO2和氮的氧化物与云中的水蒸汽结合而形成的高浓度硫酸和硝酸的降水,对植物有害;(4)排放有毒物质造成环境污染。

生物圈biosphere

系地球表面生物与其生存环境的总称。此生物圈为地球特有的圈层,包括地表广阔水域、风化的地壳上层和大气对流圈,在这个领域里存在着复杂巨大的生态系统,小自病毒大至鲸鱼,形成一个由有机物质构成的范围。这个生物圈不断影响和变化着其自身的环境,即水圈、岩石圈和大气圈,保护生物圈的相对平衡与稳定是地球人共有的责任与久远大计。

生物圈Shengwuquan

是地球上所有生物及其生存环境的总称。生物(植物、动物、微生物)活动和影响的范围,包括大气圈的底部,水圈的全部和岩石圈的上部,尤其集中在它们的接触地带。生物圈的厚度约有40—50公里,而绝大部分生物集中在地面以上100米到水下200米这一薄层内,这一层可以说是生物圈的核心部分。因为这一地带具备了生命所必须的阳光、空气、水分和矿物盐类,使生物能不断繁殖和进化。澳大利亚地质学家休斯在1875年首先应用了生物圈这个名词,但他未加解释。其后,一些人曾经把生物圈看成“栖居地球的一切生物总和”,这就与“生物界”的涵义雷同。现今人们普遍接受的生物圈概念,出自苏联生物地球化学家维尔纳茨基(1926)。生物圈是地球上很薄的一个圈层,也是地球上最大的生态系统单位,它的形成和出现,标志着地球发展到了一个新的高级阶段。地球的发展阶段可以粗略地分为无生命阶段、水生阶段、陆地阶段、人类阶段等,它与生物圈与大气圈、水圈、岩石圈相互作用,共同发展,最后形成现代自然地理环境,人类成为新的制约因素。现代生物圈中已鉴定分类的动物约有215.8万种,其中昆虫占80万种,已知植物有34.1万种,另有3.75万种微生物。但未经分类的生物还有很多,据估计植物种总数可达54万种,而昆虫可达200万种。全球生活的有机体干重约24 232亿吨,其中绿色植物占99%,地球外部四个圈中以生物圈的质量最小。此外更有众多数量的生命活动直接产物和被生物改变性质的物质,如腐殖质、泥炭、煤、石油、海底软泥、生物石灰岩、硅藻土、一些沉积铁矿、氧气、臭氧等,都是生物圈特有的成分。人类出现在生物圈中仅有250万年历史,最近几千年来,表现出强大的改造环境能力,尤其是现代科学技术飞跃发展,人类对生物圈的影响更广更深,同时也加剧自然环境恶化和自然资源破坏的严重后果。人们必须正确认识生物圈各种属性、功能和动态特点,合理利用生物和其他资源,保护人类赖以生存的、由生物改造而成的生活环境。

生物圈

见“生物”中的“生物圈”。

生物圈

地球上全部生物及其生活领域的总称。生命及生命活动产物聚集的场所。最大、最完整、最稳定的生态系统。由部分大气圈和岩石圈,几乎全部的水圈和土壤圈以及生活在其中的生物共同组成。

生物圈

地球上生物活动的范围,包括生物本身和其栖息的自然环境。生物圈是世界上最大的生态系统。地球表层由岩石圈、大气圈和水圈组成,而这三圈中有生物存在的区域即为生物圈。生物主要存在于岩石圈的表层,大气圈的下层 (与岩石圈交界处) 及水圈的上层。

自从20世纪60年代以来,由于人口的急剧膨胀、能源的短缺和大范围的环境污染,使人类社会的发展面临挑战,同时也促使人们从生物圈的宏观角度来考虑问题和解决问题,联合国的 “人与生物圈会议”、“人类环境会议”、“世界人口会议”等都是基于这一认识而召开的。

地球开始形成的时候并没有生命的存在,随着漫长的生物地球化学过程地球上开始出现生命,而后由单细胞而多细胞,由原核生物而真核生物,由海洋而进入陆地。几十亿年的演化才形成了今日多姿多彩的自然界,生物圈的形成是生物与环境长期交互作用的结果。

生物圈的能量流动和物质循环。太阳能量是地球上所有生命活动的原初能量,能量在生物圈中逐步传递,最后又以热能形式返回太空,生物圈中的能量流动和物质循环是交织在一起进行的。植物通过光合作用将太阳能固定下来,形成碳水化合物,而后通过动物和微生物的取食活动,植物中贮存的化学能沿着食物链逐渐上传。由此在完成生物圈能量流动的同时,也完成了物质的循环过程。

在生物圈中,人类占据统治地位,具有大规模改造生物圈的能力。但是,人毕竟也只是生物圈大家族中的一个成员,人必须依赖于生物圈来获得人类社会生存和发展所必需的生产和生活资料。所以,人类对生物圈的改造应在一定限度内进行,如果超过了生物圈保持平衡的能力,就会造成严重的后果。

生物圈是一个巨生态系统。当一个生态系统达到成熟状态时,其物质、能量、信息的输入、输出之间保持相对平衡状态。并且在一定限度之内,它可以维持这种平衡状态免遭破坏。在人类社会发展的同时,应注意调节人的物质需求和环境的供应之间的平衡关系,使人与自然保持协调,从而使自然界和人类社会的物质循环源源不断,真正实现可持续发展。

生物圈biosphere

指地球上一切生物及其生存环境的总体。包括大气圈、水圈和岩石圈的一部分,其间进行着生命的相互渗透。生物圈对这些圈层有强烈影响,对物质循环、能量转化和积聚有特殊作用。它是地球特有的圈层。

生物圈

地球表层生物和它们生存的环境的总称。亦即动物、植物、微生物生长、发育、活动的地域和范围。地球外壳是一层岩石,称为岩石圈,岩石圈表面有水圈、土壤圈,之上还有大气圈,这些和太阳辐射能一起构成了无机环境。在这个环境里广泛分布着各种生物,这些生物和这一环境共同构成生物圈。生物圈的概念由澳大利亚地质学家爱德华·休斯于1875年提出,后来苏联矿物学家弗·依·伯尔纳茨基为之下了明确的定义: 地球上有生命的部分。生物圈是一个复杂的巨大生态系统,其中又包括多种多样、错综复杂的生态系统,人类的经济活动与之相联系,就形成多种多样的生态经济系统。合理利用和妥善保护生物圈,也就是维护人类生存条件和生存环境。

生物圈

植物、动物和微生物等地表有机体及其生存环境的总称。其活动范围,上限伸展到大气圈对流层顶,即地面以上12—18公里,下限大致可在地面以下12公里深处。进入生物圈的太阳辐射,是维持地球上生命系统的能量源泉,而地球大气圈与水圈的存在,是地球生命起源与发展的必要条件。生物圈是一个巨大而复杂的生态系统,维护着全球性生态平衡。作为生物圈组成部分的人类,通过生产和科学实践,不断地影响着生态平衡。

- 中国最早的白话短篇话本集是什么意思

- 中国最早的科学家传记著作是什么意思

- 中国最早的笑话专著是什么意思

- 中国最早的经济地理著作是什么意思

- 中国最早的脉学专著是什么意思

- 中国最早的药物学专著是什么意思

- 中国最早的营养学著作是什么意思

- 中国最早的行政法典是什么意思

- 中国最早的词典是什么意思

- 中国最早的语法专著是什么意思

- 中国最早的速记法著作是什么意思

- 中国最早的造园专著是什么意思

- 中国最早的道教经籍是什么意思

- 中国最早研究文言虚字的专著是什么意思

- 中国最早研究甲骨文的专著是什么意思

- 中国最早给风力分级的专著是什么意思

- 中国最早著录版本的书目是什么意思

- 中国最早记载物候的著作是什么意思

- 中国最早论述表演艺术经验的专著是什么意思

- 中国最早评论书法的专著是什么意思

- 中国最翔实齐备的佛典目录是什么意思

- 中国最重要的数学专著是什么意思

- 中国最长的一部史诗是什么意思

- 中国有关POPs的法规是什么意思

- 中国有关POPs的调研是什么意思

- 中国有机肥料是什么意思

- 中国有毒植物是什么意思

- 中国有毒鱼类和药用鱼类是什么意思

- 中国有毒鱼类和药用鱼类是什么意思

- 中国有色金属工业对外工程公司是什么意思

- 中国有色金属矿山地质是什么意思

- 中国有计划劳动力市场研究是什么意思

- 中国服装史研究是什么意思

- 中国服饰史是什么意思

- 中国服饰大典是什么意思

- 中国服饰大辞典是什么意思

- 中国朝鲜族历史研究是什么意思

- 中国朝鲜族少年报是什么意思

- 中国朝鲜族教育史是什么意思

- 中国朝鲜族教育史是什么意思

- 中国朝鲜族文学史是什么意思

- 中国朝鲜族文学选集是什么意思

- 中国朝鲜族歌曲选是什么意思

- 中国朝鲜族民俗是什么意思

- 中国朝鲜族民间故事集是什么意思

- 中国朝鲜族移民纪实是什么意思

- 中国朝鲜族童谣选是什么意思

- 中国朝鲜民族史学会是什么意思

- 中国朝鲜民族研究是什么意思

- 中国朝鲜民族艺术教育史是什么意思

- 中国朝鲜语文论文集是什么意思

- 中国期货业协会是什么意思

- 中国期货市场是什么意思

- 中国木刻供应社是什么意思

- 中国木刻用品合作工厂是什么意思

- 中国木刻研究会是什么意思

- 中国木材商品流通与管理是什么意思

- 中国木材志是什么意思

- 中国木材检查管理立法是什么意思

- 中国木材检验管理立法是什么意思