环境条件对植物吸收养分的影响influence of environmental condition on the nutrient absorption to plant

环境中光、温、水、气等因素与植物摄取养分的关系。植物从空气和土壤中摄取简单的营养物质合成各种有机物质,构成植物体。外界环境条件不仅影响植物摄取养料的数量和比例,而且能改变植物的生长发育和产量形成。尽管人们直接控制各种气候条件是困难的,但控制、调节土壤中水分、养分、通气、温度等因素以适应作物生长的要求还是可行的。了解各种环境因子对植物吸收养分的影响,阐明彼此间的相互作用及其规律,可为合理施肥提供科学依据。

光 光对养分吸收的影响,在于通过光合作用供给根以糖类等能源。光照充足,光合强度增加,供给根部的呼吸底物多。而养分吸收与呼吸作用供应能量有关,当能量供应充足时,养分吸收也多。1954年日本高桥治助等把水稻幼苗置于不同光照强度下,研究不同光照度对水稻吸收各种养分的影响。结果发现在光照不足情况下,各种养分的吸收均减少(表),尤以NH4、PO4、K与Mn吸收量减少最明显,而Ca和Mg的吸收影响较小。其吸收降低的顺序是:P2O5>K2O>NH4,MnO>SiO2,MgO>CaO。

光对养分吸收的影响(水稻)

| 照度指数 | NH4 | PO4 | K | Ca | Mg | Mn | SiO2 |

| 100 58 26 5 | 100 82.5 40.4 16.5 | 100 76.3 33.0 14.8 | 100 77.8 41.0 13.0 | 100 106.9 63.9 48.5 | 100 103.0 68.2 40.2 | 100 85.1 46.3 22.2 | 100 95.3 65.1 34.9 |

光还通过叶片气孔的开闭,影响植物的蒸腾作用,从而间接影响植物对养分的吸收。一般光强度指数增高,使蒸腾作用加强,被动吸水量增加,促进根部养分的运转,因此随之养分吸收量也增加。光和蒸腾作用对养分吸收也有影响,将低盐植物放置在高湿度和黑暗条件下,其养分吸收量比处在低湿度、照光条件好、充分供应无机养分的高盐植物要大得多。而高盐植物在湿度低而充分受光的条件下,养分吸收量最多,说明养分吸收量受湿度和光的双重影响。

温度 植物的各种生理活动,如光合作用、呼吸作用、细胞膜的渗透性、蒸腾作用、酶的活性和蛋白质凝固等无不受温度的影响,从而影响养分和水分的吸收。大多数农作物适宜生长的温度范围在15~40℃之间。温度过低(<10℃),呼吸作用活力较低。细胞膜渗透性减小,养分吸收缓慢。随着温度的升高,作物生长发育加快,代谢活动增强,养分的吸收也加速。通常在低温条件(<15℃)下,养分吸收主要受物理或物理化学过程所控制,属非代谢过程,与温度无关;而高温条件(30℃左右)主要受生物化学过程控制,属代谢过程,与温度有关。当温度过高(>40℃),植物代谢失调,吸收养分反而降低。

地面温度导致土壤温度变化,影响微生物活动,从而影响土壤养分的有效性,以及对植物的养分供应。在15~40℃温度条件下,随着温度升高,微生物活动增加,土壤有机质分解加快,释放养分也多。同时,在有机质分解过程中产生的有机酸和碳酸,使pH发生某些变化,也可影响某些微量元素如Mn、Zn和Fe的有效性。

土壤通气状况 植物根系的呼吸作用在很大程度上依赖于土壤空气中O2的供应。因此根部介质周围必须经常保持充足的氧气,才能使作物根正常吸收养分。植物根代谢所需的氧分压比大气的氧分压低得多。一般根外的氧分压在2000~6000帕斯卡之间时,大多数作物根系生长正常,不会受到缺氧的影响。

根部缺氧影响作物生长发育和养分吸收的原因有如下几方面。❶影响根系的呼吸作用。缺氧时根细胞内的葡萄糖转化为乙醇,乙醇能严重地干扰植物的发育,在开花期影响最大,从而导致产量显著下降。

❷影响植物激素(如细胞分裂素和赤霉素)的合成,使植株(包括根系)生长受阻,养料吸收也必然减少。

❸导致有毒物质积累。在缺氧条件下,由于嫌气微生物的大量活动,嫌气代谢所产生的最终产物如乙烯、甲烷、硫化氢、氰化物、丁酸及许多其他脂肪酸会逐渐积累,抑制呼吸作用和养分吸收,植物生长受阻,且往往出现萎蔫症状。

❹影响养分的形态和有效性。嫌气条件下,土壤氧化还原电位下降,使碳、氢、氮、硫、铁和锰的氧化态养料(CO2,H2O,NO3-,SO42-,Fe2O3,MnO2)变为还原态(CH4,H2,N2和N2O,H2S,Fe2+和Mn2+)。这些化合物中,有的是挥发性气体,易遭损失;有的是有害的。H2S与Fe、Cu、Zn和Mn形成硫化物沉淀,影响这些养分的有效性。

植物因种类和特性不同,适应土壤通气的能力各异。水稻和某些沼泽植物可把大气中的O2通过叶和茎输送到根部,甚至能分泌O2到周围介质中,其根际常处于好气条件,大大减少了有毒物质的危害。旱生植物由于缺乏上述通气组织,在淹水状态下,根系生长和养分吸收受阻而引起湿害。

土壤水分 水分是绿色植物的重要成分,在多数植物的鲜重中,水分占70%~90%,在细胞内含物中的大量水分可为许多生化反应提供适宜的条件。水分为植物制造碳水化合物、保持原生质的水化作用所必需,并且是植物养料和矿质元素运输的媒介。植物体内水分不足时,细胞分裂和伸长减弱,生长受到制约。

土壤水分不足或过多都会抑制植物的生长,并影响到植物对养分的吸收。当水分含量介于最大吸湿量和凋萎湿度之间,植物明显表现出缺水症状,养分吸收减少。而当土壤水分超过田间持水量后,则土壤空气不足,根的呼吸受到影响,抑制旱生作物生长,养分吸收也减少。

当土壤水分不足时,由于扩散、集流和根部截获三种过程都受到影响而减弱,从而降低了养分的有效性。

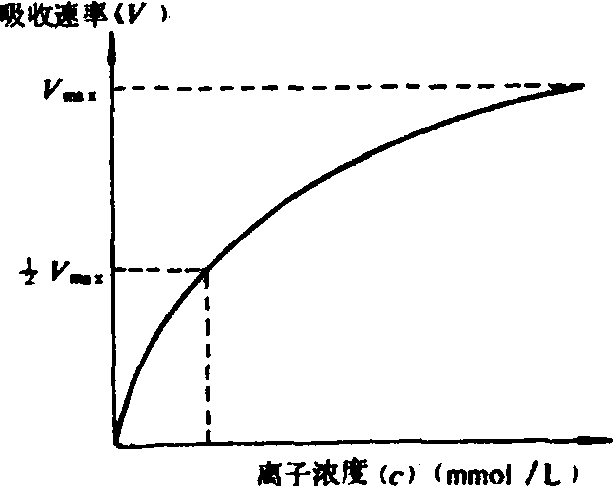

养分浓度 一种营养离子的吸收速率决定于该离子在营养介质中的浓度,这种关系不是呈直线关系,而是一种渐近线关系(见图)。离子是由载体作媒介通过质膜进入细胞质。E.爱普斯坦 (Epstein)等把离子通过质膜的吸收速率和底物浓度对酶促反应速率联系起来,将被吸收的离子看作底物,膜上的载体看作酶,用米凯利斯—门滕(Michaelis-Menten)的酶动力学方程式,可求出离子的吸收速率,其数学表达式如下:

式中 v为吸收速率;

max为最大吸收速率;

max为最大吸收速率;Km为米凯利斯—门滕常数,也是浓度;C为根表面溶液中的离子浓度

当v=1/2

max,Km=C,即吸收速率为最大值的一半时的溶液中的离子浓度。Km和

max,Km=C,即吸收速率为最大值的一半时的溶液中的离子浓度。Km和 max均作为植物吸收某种无机离子的特征参数。

max均作为植物吸收某种无机离子的特征参数。

离子浓度和吸收速率之间的关系

上述公式表明,随着根表面溶液中离子浓度(C)的逐渐提高,植物对养分的吸收速率,也相应增加,到吸收速率为最大

max时,再进一步提高养料浓度,对吸收速率就不会有任何增加。

max时,再进一步提高养料浓度,对吸收速率就不会有任何增加。土壤pH值 土壤pH值直接影响不同养分离子的吸收速率。一般在弱酸性范围内,植物对阴离子如NO3-和H2PO4-吸收快;在接近中性pH值范围内,对阳离子的吸收速率增高。在极低pH值(<3.0)条件下,细胞膜受损而渗透性增加,引起植物养分特别是K+外渗,它从根细胞外渗到土壤溶液。

酸度对植物的毒害作用,一般是由于降低pH值而产生的副效应,如铝与锰的毒性增加、钼与磷的有效性减低所引起的危害。其中特别是受铝的毒害影响最大。在通常情况下,土壤中的铝以Al(OH)2+或Al(OH)2+形态为粘土矿物所吸附;当pH降低时,这种吸附变弱,所以在酸性土壤中土壤溶液的铝显著增加,对植物生长产生毒害。

土壤pH值的变化,引起植物营养元素的形态和有效性发生改变,从而间接影响植物对养料的吸收。酸性矿质土壤常含大量的铝、锰和铁,使磷酸盐的有效性降低;同时,Ca2+、Mg2+、K+、Na+等盐基易从土壤胶体复合体上被置换出来而随水排走,以致这类土壤往往缺乏磷、钾、钙、镁等营养元素。碱性土壤pH值过高,使磷、硼、铁、锌、锰、铜等元素形成不溶性化合物,养分的有效性降低,常易缺磷以及缺硼等微量元素。

土壤pH值对土壤微生物的数量和活性有明显影响,从而影响到土壤养分的供应状况。在土壤pH值低(<5.5)时,以真菌占优势,硝化细菌和亚硝化细菌不活跃,土壤硝态氮含量较少。在中性土壤中,细菌活动旺盛,硝化、亚硝化细菌得以大量繁殖;某些自生和共生固氮微生物(自生固氮菌、芽孢杆菌、根瘤菌、放线菌等)也都适宜中性土壤条件,所以在pH值6.5~7.5范围内,土壤中有效氮含量也较多。

有害物质 在排水不良的土壤中,或在大量施用新鲜有机肥的条件下,易形成妨碍根系吸收养分的有害物质,如H2S、有机酸、Fe2+等,对作物生长发育和养料的吸收有很大影响。

硫化氢 常年渍水的土壤氧化还原电位明显下降,使硫酸根还原,产生大量的H2S。H2S对呼吸系统中细胞色素氧化酶、多酚氧化酶和抗坏血酸氧化酶等有抑制作用,使植物根部吸收养分所必需的能量缺乏,限制了养分吸收。H2S对水稻吸收养分的抑制程度因养分种类而异,大致顺序为:K2O>P2O5>SiO2>MnO,NH4,H2O>MgO,CaO。即磷酸、钾等受抑制程度最大,镁与钙等受抑制较小。这一结果与呼吸抑制剂NaCN及NaN3对养分吸收的抑制程度很一致。稻苗受害症状为根系发黑而生长不良,叶发黄,不分蘖等。

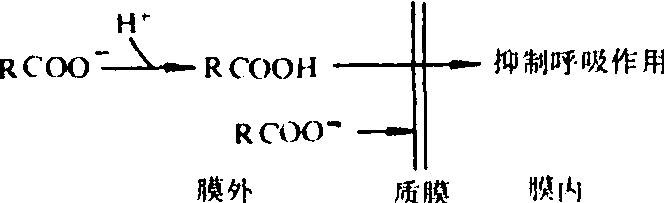

有机酸 水田施用绿肥或其他有机肥后,在分解过程中常产生各种有机酸,如乙酸、丁酸、甲酸、丙酸、草酸、乳酸和琥珀酸等。其中以乙酸最多,丁酸次之,但毒性最大的是丁酸。有机酸过多抑制根系的有氧呼吸,对水稻的无机养分吸收以及代谢过程均有害。丁酸抑制各种养分吸收的顺序为:K2O,P2O5>SiO2>MnO,NH4>MgO,CaO。

有机酸中某些脂肪酸以质子化的形式(RCOOH)渗透到细胞内,影响呼吸作用;而解离的脂肪酸(RCOO-)不能进入细胞,如下所示:

有机酸的毒性与pH值有关。pH值低时,有机酸容易质子化,水稻对有机酸的吸收量增多,产生毒性的危险就大。当pH较高时,有机酸易解离形成盐类,水稻对有机酸的吸收量就减少,其危害性可以降低,甚至可以避免。

Fe2+ 在淹水土壤中,当有机质含量高或加入绿肥等新鲜有机肥时,土壤还原性明显增强,容易产生大量的Fe2+离子。它抑制细胞色素氧化酶的活性,抑制根部呼吸作用。Fe2+对各种养分抑制的顺序为:P2O5>MnO>K2O>SiO2>NH4-N,CaO。

当土壤中Fe2+浓度在100毫克/千克以上,水稻叶片中Fe2+浓度超过300毫克/千克时,水稻会受害。其毒害症状为:老叶的叶脉间先出现棕色斑点,以后逐渐扩大至整个叶片呈褐色。赤枯症可以认为是在钾不足的情况下产生的Fe2+的过剩障碍。

盐分 滨海盐渍化土壤产生的盐害,是由于NaCl的毒害作用。NaCl浓度高会降低土壤溶液的水势,造成作物吸收水分和养分困难。0.05摩尔/升的NaCl抑制养分吸收的顺序是:H2O>K2O>P2O5>O2>NH4-N。

在内陆的盐渍化土壤中,一般以硫酸盐占优势。当土壤盐分浓度增加时,土壤溶液水势降低,作物吸水困难,产生水分胁迫现象;并使植物的光合作用下降,呼吸作用逐渐降低;还能抑制蛋白质的合成,增加非蛋白质氮的比例,对细胞的超微结构发生影响,使植物细胞的叶绿体、线粒体等膜系统都发生膨胀或破坏。因此,植物生长不良,叶片出现缺绿甚至坏死。

- 锅子崠战斗是什么意思

- 锅巴鲁玛是什么意思

- 锅庄是什么意思

- 锅庄是什么意思

- 锅庄娃子是什么意思

- 锅庄舞是什么意思

- 锅庄舞是什么意思

- 锅式杀青机是什么意思

- 锅灶连炕是什么意思

- 锅炉是什么意思

- 锅炉是什么意思

- 锅炉、压力容器安全检验是什么意思

- 锅炉与热交换器传热强化是什么意思

- 锅炉习题实验课程设计是什么意思

- 锅炉供暖量化管理与节能技术是什么意思

- 锅炉制造工艺与检验是什么意思

- 锅炉制造工艺学是什么意思

- 锅炉制造工艺学是什么意思

- 锅炉动态特性及其数学模型是什么意思

- 锅炉压力容器安全工程学是什么意思

- 锅炉压力容器焊工培训与管理是什么意思

- 锅炉原理是什么意思

- 锅炉原理是什么意思

- 锅炉原理及计算是什么意思

- 锅炉及锅炉房设备是什么意思

- 锅炉和压力容器安全是什么意思

- 锅炉回收热量和可加热水量的计算是什么意思

- 锅炉学是什么意思

- 锅炉安全是什么意思

- 锅炉安全阀及其调整和校验是什么意思

- 锅炉安装工艺学是什么意思

- 锅炉容量的计算是什么意思

- 锅炉常用钢管规格、重量及容水重量表是什么意思

- 锅炉房在纸厂总平面图中的位置是什么意思

- 锅炉手册是什么意思

- 锅炉排污是什么意思

- 锅炉排污膨胀器的容积计算是什么意思

- 锅炉机组是什么意思

- 锅炉机组热力计算是什么意思

- 锅炉机组的检修是什么意思

- 锅炉机组的通风是什么意思

- 锅炉水压试验是什么意思

- 锅炉水质分析及节能标准汇编是什么意思

- 锅炉汽轮机自动调节是什么意思

- 锅炉消烟除尘装置配置率是什么意思

- 锅炉炉水质量标准是什么意思

- 锅炉烘炉是什么意思

- 锅炉热效率是什么意思

- 锅炉煮洗是什么意思

- 锅炉燃烧技术及设备是什么意思

- 锅炉燃烧试验研究方法及测量技术是什么意思

- 锅炉燃烧过程是什么意思

- 锅炉燃烧过程是什么意思

- 锅炉燃烧过程是什么意思

- 锅炉用水是什么意思

- 锅炉用紧固零件是什么意思

- 锅炉用钢及其焊接是什么意思

- 锅炉用钢板是什么意思

- 锅炉用钢管是什么意思

- 锅炉的检验内容与方法是什么意思