害虫

害虫名:蚜(蚜虫;菜~;棉~;桃~;烟~;麦~) 蛾(蛾子;螟蛾;麦~;菜~;衣~;蓑~;毒~;天蚜;夜~;枯叶~) 蚧(红蜡~)蝽(蝽象;荔枝~) 螟(螟虫;大~;桑~;菜~;稻~虫;三化~;玉米~) 蛉(棉~) 蝚 虸(虸蚄) 蟪(~蛄) 蟘 蠖(尺蠖) 蠷(蠷螋) 螨(螨虫;彩~;草~;尘~) 蝶 蠰 螬 蝉(灰~;叶~;稻叶~) 蜮 蜜虫 腻虫 粘虫 油虫 蟥虫 蠓虫 毛虫 竹象 龙虱 白蚕 樟蚕 天牛 地胆 田鳖 步曲 蓟马 樗鸡 芫菁 瓜守 叶甲 牙甲 葬甲 桑蟥 麦蛆 叶蛆 斑蟊 蜤螽 油葫芦 稻飞虱 桑木虱 红娘子 地老虎 黄守瓜 小红虫 金花虫 食心虫 钻心虫切根虫 夹叶虫 卷叶虫 稻苞虫稻象虫 铁甲虫 铁壳虫 硬壳虫乌壳虫 放屁虫

另见:叮咬 翅膀 爬行 飞翔 为害

玉米螟corn borers

玉米等作物蛀食性害虫。鳞翅目,螟蛾科。分布在亚洲温带和热带、澳大利亚和大洋洲密克罗尼西亚的玉米螟为亚洲玉米螟Ostrinia furnacalis (Guenee); 分布在欧洲、北美洲、西北非及小亚细亚的种类为欧洲玉米螟Ostrinia nub-ilalis (Hubner)。

中国从东北到华南广大东半部 (向西包括内蒙古高原的南部; 黄土高原的山西省中部、宁夏南部及甘肃南部; 四川盆地) 的优势种为亚洲玉米螟,其中不少地点也不同程度混生着欧洲玉米螟,尤以宁夏永宁县、内蒙古呼和浩特及河北张家口等地两种玉米螟混生现象更为明显。

欧洲玉米螟的寄主植物在200种以上。亚洲玉米螟的寄主植物,日本1977年报导有3科17种,中国的栽培作物中以玉米受害最重,谷子及高粱次之,黍、棉、大麻、向日葵、水稻、麦类、豆类、甘蔗及甜菜等亦可受害。

世界玉米害虫约350余种,以玉米螟分布最广、为害最重,为世界性的玉米重要害虫。玉米螟在欧洲原有三个发生为害中心,即苏联西南部、中欧及意大利波河流域。1893年玉米螟遍布于匈牙利全国。1915年再度猖獗,以致该国农业部在1917年发布了必须防治的公告。自20世纪初玉米螟由欧洲传入美国,随后逐渐扩展而成为广大玉米带的重要威胁。早在1928年美国卡弗里(D. J. Caffrey)等就报道了以1000万美元开展清除玉米螟战役的情况和结果。至今在10个玉米生产州的减产总数中仍有90%由玉米螟造成。在中国玉米螟发生为害也是严重的,中华人民共和国成立后,将其列为重点防治对象和重要研究课题。

研究简史 20世纪初,欧美学者仅着眼于玉米螟形态识别、传播和发生为害情况的研究,制定强制性的规章,实行检疫,防止蔓延。防治手段限于应用少数几项农业栽培措施和利用简单机具。但也出现了少数关于玉米螟生物学的详尽研究,如美国奥凯恩(W.C.O'Kane)等的《新罕卜什的玉米螟生活史》和美国霍奇森(B. E. Hodgson)的《新英格兰玉米螟的寄主植物》等著作,提出了一些至今尚有重要意义的基本问题。30年代仍以研究和采用农业栽培措施为主。在进一步开展玉米螟生活史及习性研究的同时,亦开始了生态因素方面的研究,尤其注意了玉米螟的天敌及其控制作用。开展寄生蜂调查,进行白僵菌、广赤眼蜂防治玉米螟的试验。还使用烟碱、鱼藤等植物杀虫剂防治玉米螟。40年代开始盛行化学防治。美国科克斯(H. C. Cox)等应用颗粒杀虫剂显著提高了防治玉米螟的效果。与此同时培育和种植抗虫品种也得到很大发展,美国贝克(S. D. Beck)关于玉米螟营养和玉米抗螟性的一系列研究,以及后来美国克伦(J.A.Klun)对玉米抗螟性的进一步研究,为抗螟育种工作奠定了理论基础。40~60年代围绕种群数量变动研究玉米螟生态学。微生物天敌研究以苏芸金杆菌及微孢子虫Perezia pyraustae为主,天敌昆虫偏重调查寄生蝇,但生物防治的实际应用始终不多。鉴于长期大量使用化学杀虫剂带来的不良影响,70年代以后,对玉米螟性信息素等做了许多研究。抗虫育种仍占重要位置,并不断深入发展。利用赤眼蜂防治玉米螟的研究也取得很大进展。日本六浦(A. Mutuura)和加拿大芒罗(E. Munroe)发表的《欧洲玉米螟及其近缘种的分类和分布》在玉米螟种类、分布问题上提出了新的见解,成为70年代重要研究进展之一。1969年,国际间成立了国际玉米螟研究协作组(The InternationalWorking Group on Ostrinia nubilalis,简称IWGO)。

中国于20世纪30年代初开始玉米螟的研究,卢守耕(1932)、徐天锡(1936)及邱式邦(1940~1941)等,对抗虫育种、越冬防治、播种期调节等方面进行研究。祝汝佐(1937)对玉米螟的寄生蜂进行了系统调查。中华人民共和国成立后,对玉米螟大力开展防治工作。中国农业科学院植物保护研究所主持组成了全国玉米螟研究协作组,重点研究了越冬防治和化学防治问题。六六六、滴滴涕颗粒剂的施用成为农业生产上推行的有效措施。70年代以来开展了较大规模的综合防治研究。在化学防治方面研究取代有机氯杀虫剂,对硫磷颗粒剂、甲基对硫磷颗粒剂和辛硫磷高含量低用量颗粒剂的研制及应用具有重要意义。在生物防治方面利用白僵菌和赤眼蜂防治玉米螟收到良好效果。玉米抗螟育种工作重新受到重视,对引进的玉米材料做了较大规模的抗性鉴定。半人工饲料“新7号”配方及其相应的饲养技术,为抗螟育种创造了接种虫源条件,并且有助于一些新技术研究项目的开展。关于玉米螟种的鉴别及地理分布问题,通过形态分类、生殖隔离以及性信息素的化学结构分析和田间诱捕等多方面的研究,判明中国东半部分布的优势种为亚洲玉米螟。试验证明灭幼脲对玉米螟卵及幼虫均有显著的生物活性和防治效果,发现具有抑制几丁质合成性能的灭幼脲对玉米螟胚胎期气管系统形成产生严重阻碍。印楝素对玉米螟幼虫也有重要影响。关于辐射及化学不育技术也进行了研究。在玉米螟生物学和生态学方面,光周期和温度对滞育的影响、虫态历期与有效积温、田间分布型及大发生规律等也都获得有益的研究结果,为预测预报提供了科学依据。

形态特征 雄蛾体长10~14毫米,翅展20~26毫米,黄褐色。前翅内横线为暗褐色波状纹,外横线为暗褐色锯齿状纹,两线之间淡褐色,有两个褐色斑,近外缘有黄褐色带。雌蛾较肥大,体长13~15毫米,翅展25~34毫米,体色略浅。卵长约1毫米,宽约0.8毫米。短椭圆形或卵形,扁平,略有光泽,一般20~60粒粘在一起成不规则的鱼鳞状卵块。初产下时乳白色,后转黄白色,半透明,临孵化前卵粒中央呈现黑点,边缘仍为乳白色。幼虫初孵化时体长约1.5毫米,头壳黑色,体乳白色,半透明;末龄体长20~30毫米,头壳深棕色,体色淡灰褐色或淡红褐色。幼虫体背有纵线3条,其中背线明显。胸部第二、三节背面各有4个圆形毛瘤。腹部第一至八节背面各有2列横排毛瘤,前列4个,后列2个,前大后小,第九腹节具毛瘤3个,中央一个较大。胸足黄色,腹足趾钩为三序缺环型。蛹体长约15~18毫米,纺锤形,黄褐色至红褐色,体背密布小波状横皱纹,第五、六节腹面各有足的痕迹1对,臀棘黑褐色,端部有5~8根向上弯曲的一组刺毛。雄蛹腹部瘦削,尾端较尖,生殖孔开口于第九腹节腹面;雌蛹腹部较肥大,尾端较钝圆,生殖孔开口于第八腹节腹面。

亚洲玉米螟雄性成虫外生殖器抱器腹(sacculus)的具刺区比前边的基部无刺区略长,通常有3~4根大刺。有时2根大刺及1根小刺,刺的平均数目多于欧洲玉米螟。欧洲玉米螟抱器腹的具刺区比前边的基部无刺区较短,通常有3个刺,有时有2个大刺或4个刺包含1个小刺,刺的平均数目少于亚洲玉米螟。

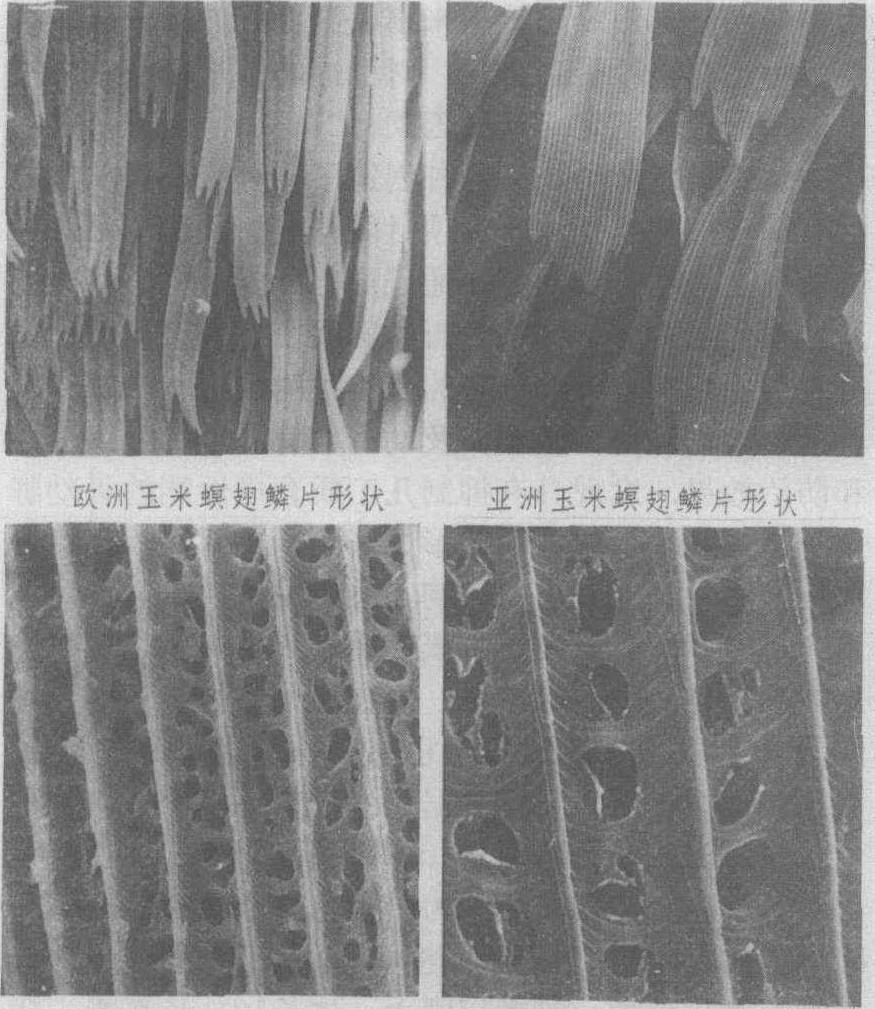

电镜扫描观察,亚洲玉米螟下唇须第三节近中、下部的鳞片的端部多呈二叉;翅上鳞片端部分叉浅,鳞片表面纵脊间的排孔成一列;外生殖器抱器表面的刚毛状突起粗短,端部分叉较浅,且各小突之间长度差异小,端部大致平直。欧洲玉米螟下唇须鳞片端部多呈三叉; 翅上鳞片末端分叉深,鳞片纵脊间的排孔紊乱不成列(见图);外生殖器抱器表面刚毛状突起细长,端部分叉深,中间小突长于两边的小突,端部略尖。

欧洲玉米螟翅鳞片结构 亚洲玉米螟翅鳞片结构

欧洲玉米螟和亚洲玉米螟翅鳞片的扫描电镜图像

(取自王丽英,管致和)

生物学特性

发生世代及时期 在中国玉米螟随纬度变化一年可发生1~7代。45°N以北的黑龙江地区年生1代;45°~30°N的长江以北广大地区年生2~3代;而25°~20°N间的广西、广东及台湾等省区则年生5~7代。海拔高则代数相应减少。末龄幼虫在寄主植物的秸秆、穗轴中越冬。第一代螟卵发生盛期在一、二、三代区大致为春玉米心叶期,幼虫蛀茎盛期为雌穗抽丝始期;第二代螟卵及幼虫发生盛期在二、三代区大体为春玉米穗期及夏玉米心叶期; 第三代螟卵及幼虫发生期在三代区为夏玉米穗期。

滞育 玉米螟属于兼性滞育昆虫。短光照是引起滞育的信息,位于32°~33°N的南京种群及位于35°~36°N的山西沁水种群,在25℃下,其临界光周期分别为13小时30分及14小时30分。当光照少于此临界期,诱发滞育。以5龄末期幼虫进入滞育。对光照刺激反应的敏感期为自孵化至5龄末进入滞育前的整个阶段。单独龄期接受光照刺激几乎不能引起滞育,滞育的形成需要光照刺激的一定积累。高温在一定程度上具有抑制短光照诱发滞育的作用; 低温在一定程度上抑制长光照回避滞育的作用。滞育不仅出现在一般的越冬世代,在此前一世代中亦有部分个体发生滞育越冬,形成“局部世代”现象。在此世代中滞育个体数量的多寡,直接影响着越冬世代的发生数量。

趋光性 玉米螟成虫在夜间活动,有趋向光源的反应。具有波长3 650埃左右的光波的黑光灯,有很好的诱集力。

交配及产卵 雌蛾腹部第八与第九节节间膜处有分泌性信息素的腺体。欧洲玉米螟性信息素为顺和反-11-十四碳烯醇醋酸酯。在欧洲、美国衣阿华州及加拿大,其顺、反异构体的比例为97:3,在纽约的则为3:97。亚洲玉米螟(采自菲律宾及中国广东省)性信息素为顺和反-12-十四碳烯醇醋酸脂。两种玉米螟性信息素的双键位置显然不同。雌蛾羽化后12~36小时,性信息素的分泌量迅速增加,羽化后48小时,分泌量达最高值。雌蛾分泌性信息素及雄蛾对性信息素的反应均有明显的时间节律,都表现在夜间,故交配在夜间进行。雄蛾有多次交配的习性,每头一生中平均交配2.8次,最多可达10次。多数雌蛾一生只交配1次。越冬代蛾白天不常在玉米地中栖息,晚间也不在玉米地内交配,而在麦田最多,高粱地次之、玉米、谷子地较少。第一代蛾则在谷子、高粱地者为多,玉米地仍较少。雌蛾产卵对寄主植物的高度有选择性,在高度45厘米以下的玉米植株上极少产卵。

幼虫为害习性 亚洲玉米螟在春玉米上第一代幼虫孵化后先群集在卵壳上取食卵壳,随后迅速爬行,受触动或遇风则吐丝下垂,转移到其他部位或扩散到邻近植株上。初孵幼虫潜伏于心叶丛中咬食嫩叶; 叶片呈现半透明薄膜状食痕,或成横排的小圆孔洞,继而食害未抽出及已抽出的雄穗。4龄以后蛀入雄穗柄和雌穗着生节及其附近各节茎内,破坏营养物质的输送,造成折茎,使雌穗发育受阻。第二代部分初孵幼虫潜藏在上部腋叶间取食积存的花粉和叶腋组织,继而绝大部分集中到雌穗顶端花丝基部取食花丝和未成熟的嫩粒,引起霉烂,降低品质。4龄后由雌穗端顶和基部蛀入穗轴或蛀入雌穗附近的茎秆,影响灌浆。在谷田,孵化后一部分进入心叶丛中,另一部分潜入茎秆基部叶鞘内取食,随后分散蛀入茎内,造成枯心,并可转株为害。穗期蛀茎常因风折而严重减产。棉田玉米螟低龄幼虫取食叶片,蛀入花蕾,引起落蕾。成熟幼虫可以蛀入枝条、茎部,造成自蛀入处至末端的凋萎枯死,甚至由蛀孔处折断,还可蛀入棉龄,引起脱落或影响吐絮,降低纤维品质。欧洲玉米螟幼虫为害习性有所不同。在美国玉米带2代区,第一代1~2龄幼虫主要取食心叶丛中的嫩叶,3~4龄幼虫主要取食叶鞘与叶舌,5龄幼虫蛀入茎部。第二代1~2龄幼虫主要取食叶腋的花粉,以及叶鞘、叶舌、嫩穗、苞叶和花丝等,3~4龄幼虫主要取食叶鞘和叶舌。玉米螟1龄幼虫趋向于含糖量较高的玉米组织。

种群变动规律 玉米螟越冬基数大的年份,田间第一代卵量和幼虫为害程度一般也大。虽然耐寒性很强,其5龄幼虫的过冷却点为—13~—21℃,冬季严寒影响甚微;但越冬幼虫滞育解除后,体内代谢增快,游离水增加,遇春寒则可导致越冬后复苏幼虫的死亡。越冬复苏幼虫须饮水才能化蛹。羽化后的成虫亦须摄入水分才能维持正常寿命及产卵。温度25℃,相对湿度90%,对产卵、孵化及幼虫存活极为有利;但暴雨则可造成初孵幼虫的死亡。玉米秆内的幼虫在淹水中能活100天以上。玉米体内含有对玉米螟具有毒害作用而无营养价值的某些第二性物质。无论在田间或实验室内,初孵幼虫置于玉米幼株的心叶内,死亡率均高。此种现象归因于植物组织内存在的有毒物质,即抗虫素。抗虫素A为2,4-二羟基-7-甲氧基-(2H)-1,4,并嗪-3(4H)-酮,简称丁布(DIMBOA)。 由于玉米不同品种或不同生育阶段抗虫素含量不同,因而玉米螟幼虫生存率也有明显差异。美国若干热带玉米基因型在大田中对玉米螟有很强的抗性,然而这些玉米植株中的丁布含量却与美国玉米带一些易感玉米螟的自交系一样低,可能还有新的抗源。在广泛种植抗螟品种的条件下,不仅螟虫数量显著降低,而且减少了大发生频率。种植制度对玉米螟种群数量变动有重要影响。将春播改为夏播,第一代玉米螟缺乏繁殖场所,则抑制二、三代螟害。在中国,寄生玉米螟的重要寄生蜂种类有玉米螟赤眼蜂、大螟瘦姬蜂及螟虫长距茧蜂等,尤其是前两种,自然寄生率颇高。寄生蝇中以玉米螟厉寄蝇较重要。玉米螟幼虫有多寄生现象。寄生蝇Zennillia roseanae、寄生蜂Paraphoracera senilie及玉米螟姬蜂可以同时寄生在一头幼虫体内,寄生部位各为脂肪组织、气管系统及体腔内。真菌中以白僵菌,细菌中以苏芸金秆菌对于玉米螟幼虫的寄生最为主要。此外,属于原生动物的玉米螟微孢子虫是玉米螟的专性寄生物,不仅田间有,在美国还常见于人工饲养中。

预测预报 ❶发生量预测:在玉米螟越冬后幼虫死亡基本定局时进行有效基数检查。一方面掌握各种越冬寄主及其不同部位含有的活虫密度(常用百秆、百穗、百茬内的活虫数表示);另一方面摸清当地越冬代成虫羽化前残存的各种越冬寄主数量。从而估算出当年的发生基数。再分析越冬代幼虫化蛹和成虫羽化、产卵期可能出现的气象条件。一般春雨充足、相对湿度高、气候温和,有利于玉米螟第一代的大发生;反之,气候干旱则抑制发生。

❷发生期预测:采取历期预测法。系统调查前一虫态田间发育进度,如化蛹率、羽化率、孵化率等。当其达始盛期、高峰期、盛末期时,分别加上当时气温下各虫态的历期,即可推算出后一虫态的发生时期。利用性信息素诱蛾,可免去黑光灯下区别多种昆虫的困难,不仅测知螟蛾发生时期,还可掌握其分布和数量。

防治方法 改革种植制,提高复种指数,缩小春播玉米、高粱、谷子面积,切断第一代的食料来源;对越冬寄主加以综合利用并彻底处理,压低越冬虫源;以白僵菌菌粉封垛,大量杀死越冬螟虫,从而减少第一代发生数量。利用雌蛾产卵选择性,种植小面积的早播玉米、谷子田,诱集产卵及时消灭。种植玉米抗螟品种。在美国,根据一、二代螟虫取食为害习性的不同,将抗螟育种分为两类:对第一代的抗性实际上是对食叶的抗性,自交系因对取食心叶的低龄幼虫起抗生作用而使之大量死亡,抗性是由几个位点的基因所控制,在位点中效应是累积的;而对第二代的抗性,则主要在于叶鞘和叶环组织的抗性。轮回选择法是增加抗性水平的最有效方法。抗螟品种已在生产中大量栽培。在中国,发现了一批具有较高抗性的玉米自交系为育种提供了基础,并已初步培育出有推广可能性的抗螟杂交组合。

松毛虫赤眼蜂及玉米螟赤眼蜂已在生产上应用。在螟卵初盛期开始放蜂,蜂卡应进行变温锻炼,每亩放蜂量一两万头,将蜂卡折在玉米植株下部第五或第六片叶内,夹在叶腋处,避免雨淋及日晒。防治玉米螟的微生物农药有白僵菌、苏芸金秆菌,在玉米心叶中期,以白僵菌菌粉(含菌量50~100亿/克)与过筛炉渣颗粒按1:10的比例混拌均匀,施于心叶内,每株2克左右。

玉米心叶末期(剥去心叶丛外面的绿色叶片,仅有2~3片黄白色嫩叶包着尚未抽出幼嫩雄穗),即低龄幼虫最大限度地潜伏在心叶丛中为害的时刻,施用对硫磷、甲基对硫磷或辛硫磷颗粒剂均具有良好杀虫效果。玉米穗期花丝盛期(60%以上的雌穗抽出新鲜、成蓬的花丝)后6~8天,即授粉基本结束而集中在花丝上的幼虫尚未转移时,将敌敌畏乳油稀释液洒在雌穗顶端花丝基部,杀虫效果良好。棉田玉米螟,可在幼虫孵化期采用敌百虫、对硫磷、甲萘威或螟蛉畏等稀释液进行防治1~2次。玉米螟对六六六已产生了抗药性。但六六六抗性玉米螟对甲基对硫磷、对硫磷及辛硫磷并未表现交互抗性。以有机磷制剂尤其是甲基对硫磷(室内汰选28代,抗性倍数仅为1.5)作为取代六六六防治最为理想。由于玉米螟对拟除虫菊酯类杀虫剂(室内以氰戊菊酯汰选28代,抗性倍数达30.2)极易产生抗药性,不宜采用。

玉米螟

昆虫纲鳞翅目螟蛾科害虫,又称玉米钻心虫。中国有欧洲玉米螟和亚洲玉米螟2种。主要危害玉米、高粱、谷子、水稻、棉花等。春玉米一般受害株率约30%,夏玉米20%~30%。成虫雄蛾体长10~14 mm,翅展20~26 mm;雌蛾体长13~15 mm,翅展25~34 mm。卵长约1 mm,宽约0.8 mm。老熟幼虫长20~30 mm,蛹长约15~18 mm。中国一年可发生1~7代。适宜发生温度15~30℃,相对湿度60%以上。对玉米螟应采取综合防治。

玉米螟yumimingOstrinia nubilalis

无脊椎动物,昆虫纲,鳞翅目,螟蛾科。为世界性的重要害虫之一。成虫雌性较大,雄性较小,体长约1.3~1.5厘米,淡黄色,前翅黄褐色,后翅淡褐色。在前后翅的翅面上,均横贯2条明显的波纹,中间有大小2块暗斑。每年发生1~7代。雌性幼虫在玉米叶的背面产卵,卵块较大,多数卵常集成为长圆形。在我国,东北1年发生1代,越向南方每年发生的代数越多,在广东、广西、台湾等省,每年可发生6~7代。完全变态。幼虫背部颜色变化多样,有褐色、灰黄色等,老熟幼虫有暗褐色背线,在身上的灰色小肉瘤上,生有短刚毛。幼虫的食性较杂,除为害玉米的叶、茎、果穗外,也为害高粱、粟、麻、棉、向日葵、甘蔗等作物。被害的玉米雄花序轴,常在为害处被风乱折而不断,故可作虫害检查标志之一。受害地区常造成严重减产。成虫多于夜间活动,有趋光性。

图182 玉米螟的成虫和幼虫

玉米螟Ostrinia nubilalis

昆虫纲,鳞翅目,螟蛾科。成虫长13—15毫米,土黄色,前后翅有明显波纹,中间有两块暗斑。以老熟幼虫在茎、根茎、穗轴内越冬。幼虫危害,分食叶、食花和蛀茎阶段。主要危害玉米、高粱、粟等作物。防治措施:消灭越冬幼虫;选择抗虫品种,心叶期用1%呋喃丹颗粒剂灌入喇叭口,穗期可喷药或剪花丝,抹药泥。

玉米螟

俗名叫玉米钻心虫、吃心虫、蛀(钻)茎虫等。属于鳞翅目,螟蛾科。成虫为淡黄褐色的蛾子,前翅中央有大小两块暗斑,前、后翅均横贯有两条明显的波状纹。卵为馒头形,初为乳白色,后为淡黄色;许多粒卵排列成卵块,象不规则的鱼鳞。幼虫为灰褐色或淡红褐色,头部棕黑色,背线细而明显,胸腹部各节有较大的毛片。蛹为纺锤形,黄褐色或赤褐色;腹末黑色锥形粗糙,末端有一簇长钩。主要危害玉米,也危害高粱、谷子、大麻、棉花等作物。以幼虫钻入作物茎秆内危害为主,也危害其天花、果穗及叶片等部分。防治法:(1)处理越冬寄主,消灭越冬幼虫:玉米螟越冬的寄主主要有玉米和高粱秸秆、玉米穗轴、大麻秆、苍耳等。对这些寄主,可采用高温堆肥、做家畜饲料和作燃料处理,勿将秸秆作院墙或风障等。(2) 田间药剂防治: 一般是在玉米高66厘米左右,个别植株开始抽雄花时,使用毒土颗粒剂及药液灌心叶防治。颗粒剂的制作和使用:6%六六六粉0.5公斤与30公斤过筛的粘土或炉渣(或滴滴涕粉0.5公斤,加颗粒4.5公斤), 喷少量的水, 充分拌匀成小米粒大的颗粒。将颗粒剂对准玉米心叶,逐株点施,每株约1克多。还可用6%可湿性六六六的600倍液灌玉米心叶。穗期发生玉米螟,可将1%六六六粉或5%滴滴涕粉,装入纱布或袜筒内,在雌花丝变为红褐色后,逐株对准雌穗上抖施,1公斤药粉可施2 000株左右。或用50%敌敌畏乳剂0.5公斤,加水5 000~6 000公斤,装入瓶子或小壶等容器内,在雌穗苞顶端开一小口处,灌入少量药水,每公斤药水可灌雌穗360个左右。(3)生物防治:于春、夏玉米心叶期,用含菌量50~100亿/克的白僵菌粉0. 5公斤,拌过筛的煤渣颗粒5公斤, 制成颗粒剂,放入玉米心叶丛; 或用每克含孢子100亿以上的杀螟秆菌粉0.5公斤,兑水750~1 000公斤灌心叶,杀虫效果良好。在玉米螟卵期按每亩每次释放赤眼蜂1万头, 连续放3~4次, 寄生率可达80%以上。(4) 结合人工授粉, 摘除被蛀的雄穗。

玉米螟

corn borer

- 款识是什么意思

- 款语温言是什么意思

- 款首是什么意思

- 欿是什么意思

- 歃血为盟是什么意思

- 歃血为盟是什么意思

- 歃血为盟是什么意思

- 歃血为盟是什么意思

- 歃血为盟是什么意思

- 歃血为盟是什么意思

- 歃血为誓是什么意思

- 歃血结盟是什么意思

- 歆是什么意思

- 歇是什么意思

- 歇是什么意思

- 歇业税务登记是什么意思

- 歇中台是什么意思

- 歇后语是什么意思

- 歇后语是什么意思

- 歇后语是什么意思

- 歇后语是什么意思

- 歇后语8000条是什么意思

- 歇后语例释是什么意思

- 歇后语分类词典是什么意思

- 歇后语四千条是什么意思

- 歇后语大辞典是什么意思

- 歇后语大辞典是什么意思

- 歇后语小词典是什么意思

- 歇后语词典是什么意思

- 歇后郑五是什么意思

- 歇山是什么意思

- 歇山转角,滴水重檐是什么意思

- 歇律埃尔是什么意思

- 歇斯底里是什么意思

- 歇步是什么意思

- 歇立是什么意思

- 歇马凭云宿,扬帆截海行是什么意思

- 歉是什么意思

- 歉是什么意思

- 歉疚是什么意思

- 歌是什么意思

- 歌是什么意思

- 歌“北风”于卫诗,咏“南山”于周雅是什么意思

- 歌《商颂》是什么意思

- 歌乐山烈士陵园是什么意思

- 歌五袴是什么意思

- 歌仔戏是什么意思

- 歌仔戏是什么意思

- 歌仔戏是什么意思

- 歌仔戏是什么意思

- 歌仙是什么意思

- 歌代啸是什么意思

- 歌代啸是什么意思

- 歌以贡俗,赋以见志是什么意思

- 歌剧是什么意思

- 歌剧是什么意思

- 歌剧是什么意思

- 歌剧是什么意思

- 歌剧是什么意思

- 歌剧是什么意思