古代出入宫門憑證,象牙製作,故稱。上刻所佩者官職及標識。始於宋太祖,初僅賜予有功武臣佩帶,後文武朝官等亦佩之。明朝臣所佩者又分五等,扈從官員及陪祀官入壇亦用之。宋·歐陽修《早朝感事》詩:“玉勒争門隨仗入,牙牌當殿報班齊。”《明會要·輿服下》:“明洪武八年二月,制陪祀官入壇牙牌。陪祀官曰陪,供事官曰供,執事人曰執。十一年三月丁酉,始製牙牌給文武朝臣。牙牌之號五,以察朝參。公、侯、伯曰勳,附馬都尉曰親,文官曰文,武官曰武,教坊司曰樂。嘉靖中,總編曰‘官字某號’。朝參佩以出入,不則門者止之。私自相借者論如律。有故,納之官府。”又《職官十一》引《夢餘錄》:“百官入朝,佩牙牌,鐫官職於牌上,拜官則於尚寳領出,出京及遷轉則繳還。”

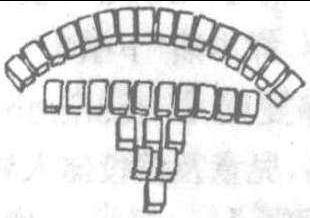

亦稱“骨牌”。博具名。多以象牙製作,故稱。宋代見之,流傳至今。牌呈長方體,面雕圓點,二至十二不等,共三十二張。本爲遊戲之物,後爲博具。《正字通·牙部》:“牙牌,今戲具。俗傳宣和二年臣某疏請設牙牌三十二扇……高宗時詔如式頒行天下,今謂之骨牌。”《金瓶梅》第九十二回:“……在鋪中彈琵琶,抹骨牌,打雙陸。”《格致鏡原》卷六十引《諸事音考》:“宋宣和二年,有臣上疏,設牙牌三十二扇,共計二百二十七點,以按星辰布列之位。譬天牌二扇二十四點,象天之二十四氣;地牌二扇四點,象地東西南北;人牌二扇十六點,象人之仁義禮智,發而爲惻隱羞惡,辭讓是非;和牌二扇八點,象太和元氣,流行八節之間;其他牌名,類皆合倫理庶物器用。表上貯於御庫,疑繁未行。至宋高宗時,始詔如式,頒行天下。”

清制牙牌

牙牌yá pái

象牙或兽骨制的板片。用作记事的标签和进出宫门的凭证。杨万里《甲寅二月十八牡丹初发》:“排日上~~,记花先后发。”

牙牌yápái

象牙腰牌。出入宫门的凭证,上刻所佩者官职及标识。始于宋太祖,初仅赐予有功武臣佩带,后文武朝官等亦佩之。宋元以后为官员身份证。最初以象牙制成,故称。后亦有用玉石、木料为之者。一般作长形,两面刻有文字,顶端系有绳带,平时多悬挂于腰间。明代规定,在京官吏以及经常出入宫廷的伶人、宦者、工匠领班等俱得佩戴,上面分别凿刻官职。由朝廷统一发放,若迁离出京,则需缴还。宋欧阳修《早朝感事》诗:“玉勒争门随仗入,牙牌当殿报班齐。”《宋史·毕再遇传》:“郭倪来飨士,出御宝刺史牙牌授再遇。”明沈德符《万历野获编》卷一三:“唐宋士人,腰带之外,又悬鱼袋,为金为银,以别等威。本朝在京朝士,俱佩牙牌,然而大小臣僚皆一色,惟刻官号为别耳,如公、侯、伯则为勋字号;驸马则为亲字号;文臣则文字号;武臣则武字号;伶官则乐字号,惟内臣另别为一式。其后工匠等官,虽非朝参官员,以出入内庭,难以稽考,乃制官字号牌与之。”明谢肇淛《五杂俎》卷一二:“今之牙牌,自宰辅至小官,任京师者俱有之,盖以鬚若印绶然。其官职皆镌牌上,拜官则于尚宝司领出,出京及迁转则缴还,盖祖制也。”刘若愚《酌中志》卷一九:“牙牌,内官监题本于内承运库领讨。象牙制造。每升奉御或长随,即给与一面,将原带乌木牌换收。”《明史·舆服志四》:“凡文武朝参官、锦衣卫当驾官,亦领牙牌,以防奸伪。洪武十一年始也。其制,以象牙为之,刻官职于上。不佩则门者却之,私相借者论如律。牙牌字号,公、侯、伯以‘勋’字,驸马都尉以‘亲’字,文官以‘文’字,武官以‘武’字,教坊官以‘乐’字,入内官以‘官’字。”又《职官十一》引《梦余录》:“百官入朝,佩牙牌,镌官职于牌上,拜官则于尚宝领出,出京及迁转则缴还。”

牙牌

信物名。明制,官员入宫见驾及随驾皆佩带牙牌。因其牌用象牙刻字故名。《明史·舆服志四》: “凡文武朝参官、锦衣卫当驾官,亦领牙牌,以防奸伪。洪武十一年 (公元1378年) 始也。其制,以象牙为之,刻官职于上。不佩则门者却之,私相借者论如律。牙牌字号,公、侯、伯以 ‘勋’ 字,驸马都尉以 ‘亲’ 字,文官以 ‘文’ 字,武官以 ‘武’ 字,教坊官以 ‘乐” 字,入内官以 ‘官’ 字。”

牙牌ya pai

dominoes (made of ivory,bone,etc.)

- 实租是什么意思

- 实积是什么意思

- 实积系数是什么意思

- 实税是什么意思

- 实稳是什么意思

- 实空是什么意思

- 实端儿是什么意思

- 实竹是什么意思

- 实竹子是什么意思

- 实竹子吹火——一窍不通是什么意思

- 实笃是什么意思

- 实笃笃是什么意思

- 实笔是什么意思

- 实箱是什么意思

- 实系是什么意思

- 实系数一元多项式因式分解定理是什么意思

- 实系数一元方程虚根成对定理是什么意思

- 实素是什么意思

- 实繁有徒是什么意思

- 实纳是什么意思

- 实纳纳是什么意思

- 实线是什么意思

- 实结是什么意思

- 实结天是什么意思

- 实结结是什么意思

- 实绩是什么意思

- 实缴股本是什么意思

- 实缺是什么意思

- 实老八早是什么意思

- 实考是什么意思

- 实考率是什么意思

- 实者泻其子是什么意思

- 实者虚之,虚者实之是什么意思

- 实而不华是什么意思

- 实而备之是什么意思

- 实而备之,强而避之是什么意思

- 实而实之是什么意思

- 实而实之,使敌转疑以我为虚是什么意思

- 实而示虚是什么意思

- 实而虚之是什么意思

- 实耗是什么意思

- 实耗法是什么意思

- 实聋子是什么意思

- 实职是什么意思

- 实肚裤是什么意思

- 实股是什么意思

- 实肿是什么意思

- 实胀是什么意思

- 实胜寺是什么意思

- 实胜寺碑记是什么意思

- 实能是什么意思

- 实脉是什么意思

- 实脚是什么意思

- 实脾散是什么意思

- 实脾饮是什么意思

- 实腹是什么意思

- 实腾腾是什么意思

- 实腿是什么意思

- 实至名归是什么意思

- 实至名随是什么意思