焉焉(焉)Yān

现行较罕见姓氏。今黑龙江之嫩江县、辽宁之清原、山东之平度、山西之太原及长治、陕西之韩城、福建之邵武等地均有分布。汉族姓氏。《中文大字典》 转引 《姓苑》 亦收载; 《姓氏考略》 注引《路史》 云: “傿侯之后有傿氏、 焉氏、 鄢氏、 𨻳氏。”其注 “傿” 云: “傿,妘姓国,灭於郑,后以名氏。”则知焉氏系出妘姓。

北魏有焉古延; 唐代有焉鸡。

焉yān

❶怎能,哪里。疑問副詞。《文選》賈誼《鵩鳥賦》:“遲速有命,焉識其時。”《漢書》作“烏”,《史記》作“惡”。禰衡《鸚鵡賦》:“配鸞皇而等美,焉比德於衆禽。”邊讓《章華臺賦》:“將超世而作理,焉沈湎於此歡。”

❷此。張衡《歸田賦》:“於焉逍遙,聊以娛情。”

❸語氣助詞。王延壽《魯靈光殿賦》:“匪賦匪頌,將何述焉?”

❹詞尾。猶“然”。班固《兩都賦》序:“而後大漢之文章,炳焉與三代同風。”

❺代詞,猶“之”。杜篤《論都賦》:“茍有便於王政者,聖主納焉。”

❻猶言“於此”。司馬相如《子虛賦》:“雲夢者,方九百里,其中有山焉。”

焉(三)

《诗经·唐风·杕杜》:“嗟行之人,胡不比焉。”《左传》昭公三十二年:“民之服焉,不亦宜乎!”《公羊传》庄公元年:“於其出焉,使公子彭生送之;於其乘焉,搚榦而杀之。”《庄子·齐物论》:“如是皆有为臣妾乎?其臣妾不足以相治也;其递相为君臣乎? 其有真君存焉。”《列子·汤问》:“寒暑易节,始一反(返)焉。”《礼记·檀弓》:“子夏曰:‘先王制礼,而弗敢过也。’子张曰:‘先王制礼,不敢不至焉。’”又《乐记》:“望其容貌而民不生易慢焉。”又《冠义》:“贵成人礼焉者,将责为人弟,为人臣、为人少者之礼焉。”又《大学》引《尚书·泰誓》:“其如有容焉。”《大戴礼记·曾子立事》:“见善,恐不得与焉;见不善者,恐其及己也。”按:“焉”、“也”互文见义。《韩诗外传》十:“寡人有四子,犹有四肢也,而得代焉,不可患焉。”《史记·封禅书》:“每世之隆,对禅答焉。”又《韩长孺传》:“安国为人多大略,智足以当世取舍,而出於厚焉。”汉刘向《说苑·善说》:“今大王幸赐臣田不租,然则仓廪将虚也;赐臣而无徭役,然则官府无使焉。”(“焉”与“也”互文见义。)宋文天祥《指南录後序》:“使来者读之,悲余志焉。”

- 上一篇:焉(二)

- 下一篇:焉(四)

焉(二)

《荀子·非相》:“昔者,卫灵公有臣曰公孙吕,身长七尺,面长三尺,焉广三寸,鼻目耳具,而名动天下。”梁启雄《简释》引王绍兰说:“‘安’、‘焉’古通,此‘焉’则‘頞’之借字也。”

- 上一篇:焉(一)

- 下一篇:焉(三)

焉(六)

《周礼·秋官·行夫》:“焉使则公之。”唐 陆德明《经典释文》:“焉读曰夷。”注:“郑司农曰:‘夷使,使於曰夷,则行夫主为之公。’玄谓夷发声。”按:注改“焉使”为“夷使”,是“焉”、“夷”古通。

- 上一篇:焉(五)

- 下一篇:喣

焉(四)

《左传》文公十五年:“凡胜国曰灭之,获大城,焉曰入之。”《老子》:“信不足,焉有不信。”《墨子·兼爱(上)》:“必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之所自起,则不能知。”(按:“焉”、“则”互文见义。)《列子·周穆王》:“西王母为王谣,王和之,其辞哀。焉乃观日之出入,一日行万里。”《山海经·大荒南经》:“雲雨之山有木名曰栾,群帝焉於药。”《礼记·祭义》:“坛墠有祷,焉祭之;无祷,乃止。”又《檀弓(下)》:“仕而未有禄者,君有馈焉曰献,使焉曰寡君。”汉扬雄《法言·学行》:“学,行之上也;言之次也,教又其次也。咸无焉为众人。”《汉书·王莽传》:“莽执宇送狱,饮药死,宇妻焉怀子。”

- 上一篇:焉(三)

- 下一篇:焉(五)

焉(五)

《尚书·秦誓》:“其心休休焉,其如有容。”《论语·子罕》:“瞻之在前,忽焉在後。”《庄子·在宥》:“昔尧之治天下也,使天下欣欣焉人乐其性,是不恬也;桀之治天下也,使天下瘁瘁焉人苦其性,是不愉也。”

- 上一篇:焉(四)

- 下一篇:焉(六)

焉(一)

《诗经·卫风·伯兮》:“焉得谖(萱)草,言树之背?”《左传》隐公元年:“姜氏欲之,焉辟(避)害?”《公羊传》庄公三十二年:“庄公病,将死,谓季子曰:‘寡人即不起此病,吾将焉致乎鲁国?’季子曰:‘般也存,君何忧焉?’”又襄公二十九年:“僚焉得为君乎?”唐 陆德明《经典释文》:“焉,本作‘恶’。”《论语·先进》:“未能事人,焉能事鬼?”《墨子·尚贤(下)》:“今王公大人骨肉之亲,无故富贵,面目美好者,焉故必知(智)哉?”《列子·汤问》:“且焉置土石?”《史记·甘茂传》:“文信侯叱曰:‘去! 我身自请之而不肯,汝焉能行之!’”《三国志·魏书·王修传》:“食其禄,焉避其害?”又《夏侯渊传》裴松之注引《世语》:“汉中之败,荣年十三,左右提之走,不肯,曰:‘君亲在难,焉所逃死?’”唐 柳宗元《断刑论》:“是知苍苍者焉能与吾事。”

- 上一篇:焄(二)

- 下一篇:焉(二)

焉yān

❶指示代词,是,此。《小雅·白驹》一章: “所谓伊人,于焉逍遥。”王先谦《集疏》:“于焉者,《玉篇》: ‘焉,是也。’言于是逍遥也。”一说:焉,疑问代词,何。郑《笺》: “所谓是乘白驹而去之贤人,今于何游息乎? 思之甚也。”

❷疑问代词,何,哪里。见〔焉得〕条。

❸句中、句尾语气词,表停顿或加强语气。《唐风·采苓》一章:“人之为言,胡得焉?”为言,即伪言。郑《笺》:“人以此言来,不信受之,不答然之,从后察之,或时见罪,何所得。”孔《疏》:“君但能如此不受伪言,则人之伪言者,复何所得焉?”《小雅·巧言》四章:“往来行言,心焉数之。”郑《笺》:“言君子树善木,如人心思数善言而出之。”孔《疏》: “言君子出言,必心焉思数知善而后从之。”朱熹《集传》: “行言,行道之言也。数,辨也。往来行言,则心能辨之矣。”《小雅·菀柳》一章:“有菀者柳,不尚息焉。”毛《传》:“菀,木茂也。”郑《笺》: “尚,庶几也。有菀然枝叶茂盛之柳,行路之人岂有不庶几欲就之止息乎?”

焉

读音·ian(-),为ian韵目,属an—ian—uan—üan韵部。於乾切,平,仙韵。

❶代词,相当于“之”。《三国志·诸葛亮传》:“容貌甚伟,时人异焉。”

❷疑问代词。怎么;哪里。

❸什么。

❹于何;在哪里。

❺在这里;于此;在那里。

❻语气词。

❼形容词,……的样子。

焉

读音·i(ˊ),为i韵目,属i—er韵部。

❶旧指外国,通“夷”。

焉年nián

不言。例:闭~嘴,少~川,少说话。

❍ 这人苶,甚不~川。

❍ 他不爱说话,老不~传。

《广韵》:“焉,不言也。”

焉yan

❶代词,相当于“之”。王安石《伤仲永》:“又七年,还自扬州,复到舅家,问~。”(还:回去。复:又。)柳宗元《捕蛇者说》:“谨食(si)之,时而献~。”(食:喂养。时:到时。)

❷疑问代词,怎么,哪里。《徐霞客游记·游黄山记》:“非再至,~知其奇若此?”(非再至:要不是第二次到来。其:它的。奇若此:若此奇。若此,像这样。)《左传·僖公三十年》:“若不阙秦,将~取之?”(阙秦:使秦亏缺。阙,缺,使……缺。

❸兼词,相当于“于彼”或“于此”。苏轼《石钟山记》:“彭蠡之口有石钟山~。”屈原《离骚》:“驰椒丘且~止息。”(驰:奔往。椒丘:地名。)

❹语气词。《列子·汤问》:“寒暑易节,始一反~。”(易:变。始:才。反:返。)《论语·卫灵公》:“君子病无能~,不病人之不己知也。”(病:忧虑。不己知:不知己。知,了解。)

❺词尾,相当于“然”。杜牧《阿房宫赋》:“盘盘~囷(qun)囷~,蜂房水涡,矗不知其几千万落!”(囷囷:盘旋的样子。落:座。)

焉yān

❶〈文〉指代人、事物或处所,相当于 “之”或“于此”“于是(于:介词。是:代词)”

△ 心不在~。

❷〈文〉表示疑问,相当于“哪里”“怎么”

△ 塞翁失马,~知非福?

❸姓。

焉

❶文言代词,与“这个”或“于这个”相当:习~不察︱心不在~。

❷哪里;怎么:不入虎穴,~得虎子︱皮之不存,毛将~附。

❸乃;才:必知疾之所自起,~能攻之。

❹语助词:语~不详。

焉yān

❶ 指代人、事物或处所,相当于“之”或“于此”:心不在焉︱三人行,必有我师焉。

❷ 表示疑问,相当于“哪里”,“怎么”:不入虎穴,焉得虎子︱焉能常胜。

❸ 用于句末,起加强语气的作用:于我心有戚戚焉。

❹ 姓。

焉

(47次)

❶何;何处;什么;怎么。余~能忍而与此终古《离》 横四海兮~穷《歌·云》斡维~系 天极~加 十二~分 夫~取九子 ~有石林 ~有龙虬 儵忽~在 鬿堆~处 羿~彃日 乌~解羽 ~得彼嵞山女 夫~丧厥体~得夫朴牛 ~得夫褒姒《天》 怊荒忽其~极 忽翱翔之~薄《章·哀》《辩·九》 当陵阳之~至兮 淼南渡之~如《章·哀》 骥~程兮《章·怀》 ~舒情而抽信兮《章·日》 驰委移之~止《章·悲》 ~托乘而上浮 余将~所程《远》超逍遥兮今~薄《辩·二》 虽愿忠其~得《辩·五》 心~取此怵惕 ~皇皇而更索《辩·九》 ~陈词而効忠 ~能极夫远道 ~发愤而纾情《哀》

❷犹于是。在此;从此。驰椒丘且~止息《离》 ~洋洋而为客《章·哀》

❸犹乃。则。览民德~错辅《离》

❹兼词。犹于此。其谁从~ 何气通~《天》

❺作语助。用于语末表停顿。鮌何听~ 帝何刑~ 岩何越~巫何活~ 何所得~ 汤何殛~ 何所意~ 谁所极~《天》

❻语气词,用于句中,犹也,表示停顿。乃遂~而逢殃《离》

焉yān

❶哪里。《天问》:“焉有石林,何兽能言?”《云中君》:“横四海兮焉穷?”

❷语气助词,用于句中或句末。《离骚》:“览民德焉错辅。”洪兴祖补注:“焉,语助。”《天问》:“鸱龟曳衔,鲧何听焉?”“焉”犹“呢”。

❸怎么。《惜往日》:“焉舒情而抽信兮。”王逸注:“安所展思,拔愁苦也。”《天问》:“女歧无合,夫焉取九子?”

焉yān

疑问代词,相当于“哪里”“怎么”,多用于反问:你不打趣他,他~敢说你! (二一·460)他们也常进园,晚间各人家去,~知不是他们身上的? (七四·1802)

焉yān

助词。表示停顿:之子与我兮心~相投,思古人兮俾无尤。(八七·1133)

焉

發聲。《周禮·秋官·行夫》: “居於其國,則掌行人之勞辱事,焉使則介之。”鄭玄注: “故書曰夷使。鄭司農云,夷使,使於四夷。玄謂夷,發聲。”陸德明《經典釋文》:“焉,劉音夷。”

鳥名。《說文·鳥部》:“焉,焉鳥,黄色,出於江淮。象形。”段玉裁注:“今未審何鳥也。自借爲詞助,而本義廢矣。”

焉

“焉”作为助词,有两种用法:

❶结构助词,放在动词和宾语之间,作为宾语提前的标志。如《左传·隐公六年》:“我周之东迁,晋、郑焉依。”“晋郑焉依”就是“依晋郑”。《左传·襄公三十年》:“安定国家,必大焉先。”“大”指“大族”,“必大焉先”就是“必先大(族)”。

❷放在句末作语气词。如《列子·汤问》:“寒暑易节,始一反焉。”韩愈《师说》:“句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉;小学而大遗,吾未见其明也。”

焉

语气词“焉”是由兼词“焉”变化来的,用于句尾,表示直陈语气。如《列子·汤问》:“寒暑易节,始一反焉。”柳宗元《捕蛇者说》:“盖一岁犯死者二焉。”陶渊明《五柳先生传》:“宅边有五柳树,因以为号焉。”参见“兼词”条。

焉yān

〖副词〗

加强反诘语气。可译为“怎能”、“怎么”(9)。《郑伯克段于鄢》:姜氏欲之,焉辟害?——武姜要这样,怎能避得了祸害? 《晏子不死君难》:吾焉得死之? ——我怎么能为他而死?《颜斶说齐王》:嗟乎! 君子焉可侮哉! ——唉!君子怎么可以侮辱呢!

焉yān

〖语气词〗

一、用在词组或分句后,表示提顿。可不译出(32)。《师说》:句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。——不懂得断句,疑难问题不能解开,有的拜老师,有的不拜老师,小问题还跟老师学习,而大问题却放弃不学,我看不出他们高明的地方。《同学一首别子固》:江之南有贤人焉,字子固。——长江的南边有位贤人,表字子固。

二、用在句中,舒缓语气。可不译出(21)。《原道》:子焉而不父其父。——做儿子的却不把他的父亲当作父亲。《原道》:荀与杨也,择焉而不精,语焉而不详。——荀况和杨雄,有所选取但不精确,有所阐述但不详细。《种树郭橐驼传》:其培之也,若不过焉则不及。——他们培土,如果不是多了就是不够。

三、用于感叹句末,助感叹赞美语气。可译为“啊”(3)。《季札观周乐》:为之歌《小雅》,曰:“美哉! 思而不贰,怨而不言,其周德之衰乎?犹有先王之遗民焉!”——给他歌唱《小雅》,他说:“好啊!虽然有忧愁但没有背叛的心,有怨恨但不直言,大概是周朝国运已经衰微时的音乐吧?还是有先王的遗民啊!”《晋献文子成室》:晋献文子成室,晋大夫发焉。张老曰:“美哉,轮焉! 美哉,奂焉!”——晋国献文子造成一座房子,晋国的大夫们送了礼物去祝贺。张老说:“美啊,高大啊! 美啊,华丽啊!”

四、用于陈述句末,助终结、判断、肯定、强调等语气。可不译出(152)。《伯夷列传》:余甚惑焉。——我很疑惑。《捕蛇者说》:虽鸡狗不得宁焉。——即使鸡狗也不得安宁。《石钟山记》:彭蠡之口,有石钟山焉。——彭蠡湖的口上,有座石钟山。

五、用于疑问句末,同疑问代词“何”、“奚”、“盍”等呼应。助特指问、反诘等语气。可译为“呢”(23)。《郑伯克段于鄢》:公语之故,且告之悔。对曰:“君何患焉?若阙地及泉,隧而相见,其谁曰不然?”——庄公向他说明原因,并且告诉他自己对这件事已经感到后悔。颍考叔回答说:“您愁什么呢?若是挖隧道挖到泉水,您就在隧道里相见,谁又能说不是这样呢?”《伯夷列传》:盍往归焉? ——何不去投奔他呢?《送温处士赴河阳军序》:奚所咨而处焉? ——到什么地方去商量从而得解决呢?

六、同“尔”、“耳”连用。加强限止语气。可译为“罢了”(7)。《种树郭橐驼传》:橐驼非能使木寿且孳也,能顺木之天,以致其性焉尔。——橐驼并不能叫树木长寿并且茂盛,只不过能顺应树木生长的自然规律,来充分发展它的特性罢了。《袁州州学记》:人惟见利而不闻义焉耳。——人们只看见利而听不到正义罢了。《管仲论》:彼其初之所以不用者,徒以有仲焉耳。——他们起初不被重用的原因,只是有个管仲罢了。

焉yān

〖词尾〗

用于形容词和副词之后。可译为“地”(8)。《伯夷列传》:神农、虞、夏忽焉没兮,我安适归矣? ——神农、虞、夏的时代很快地消逝了啊,我归向哪里呢?《晁错论》:事至而循循焉欲去之,使他人任其责,则天下之祸必集于我。——事情临头却要悄悄地退避它,让别人去担负责任,那么天下的灾祸一定会集中到我身上。《前赤壁赋》:少焉,月出于东山之上。——不一会儿,月亮从东山升起来了。

焉yān

〖兼词〗

用在句末。兼有介词“于”和代词“是”或“之”的作用。

一、相当于“于之”。“之”指代动作行为旁及的对象(15)。《于鱼论战》:爱其二毛,则如服焉。——怜悯头发花白的敌人,那不如向他们投降屈服。《子产论尹何为邑》:子皮以为忠,故委政焉。——子皮认为子产忠诚,所以委托政事给他。《货殖列传序》:人富而仁义附焉。——人富有了那么仁义就会依附于他。

二、相当于“于是”。“是”指代动作行为的处所(14)。《郑伯克段于鄢》:虢叔死焉,他邑唯命。——虢叔死在那里,其它地方唯命是从。《蹇叔哭师》:余收尔骨焉! ——我到那里收你的尸骨! 《愚溪诗序》:爱是溪,入二三里,得其尤绝者家焉。——我爱这条小溪,沿它进入二、三里,找到一块风景特别好的地方,在那里安下家来。

三、相当于“于之”或“于是”。“之”、“是”指代同事物比较的对象(3)。《阴饴甥对秦伯》:贰而执之,服而舍之,德莫厚焉,刑莫威焉。——[对秦国]有异心就逮他,已经认错服罪的就释放他,恩德没有比这再宽厚了,刑罚没有比这再威严了。《太史公自序》:堕先人所言,罪莫大焉! ——毁弃了祖先的教训,罪过没有比这更大的了!

四、相当于“于之”。“之”指代动作行为的主动者(3)。《子鱼论战》:公伤股,门官歼焉。——宋公大腿受了伤,亲军侍卫门官全被楚军歼灭。《子产论尹何为邑》:栋折榱崩,侨将厌焉。——栋梁折断,屋椽崩塌,子产将被它压死。《管晏列传》:及小白立为桓公,公子纠死,管仲囚焉。——等到公子小白立为齐桓公,公子纠死了,管仲被他囚禁起来。

焉yān

〖代词〗

一、指代人。可译为“他”、“他们”(14)。《子革对灵王》:臣尝问焉。——下臣曾经问过他。《原毁》:舜,大圣人也,后世无及焉。——舜是个大圣人,后世的人没有能赶上他的。《梓人传》:齐其法制而整顿焉。——统一根据国家的法律制度来整顿他们。

二、指代事物。可译为“它”、“它们”(22)。《蹇叔哭师》:公辞焉。——秦穆公没有接受他的意见。《放鹤亭记》:旦则望西山之缺而放焉。——早晨,山人就望西山的缺口把它们放出去。《送天台陈庭学序》:庭学其试归而求焉。——陈庭学回去试着找找它。

三、指代处所。可译为“这里”、“那里”(4)。《待漏院记》:撤盖下车,于焉以息。——撤去车上的顶篷,[宰相]下车,在这里休息。《亲政篇》:库门之外为正朝,询谋大臣在焉。——在库门的外面设朝叫“正朝”,皇帝在那里向大臣们咨询并商议国家大事。《吴山图记》:而灵岩,吴之故宫在焉,尚有西子之遗迹。——而灵岩山,吴国的旧宫殿在那里,那里还有西施的遗迹。

四、询问所代的事。可译为“什么”(1)。《归去来辞》:世与我而相违,复驾言兮焉求? ——世俗和我的意愿相违背,我又出游啊寻求什么呢?

五、询问所代的处所。可译为“哪里”(1)。《烛之武退秦师》:若不阙秦,将焉取之?——如果不损害秦国,[晋国]将到哪里去取得土地呢?

焉yān

❶ 疑问代词。❶ 作状语,表示反问,可译为“哪里”“怎么”。《齐桓晋文之事》:“~有仁人在位,罔民而可为也?”《列子·汤问》:“且~置土石?”

❷ 作宾语,置于动词前,可译为“谁”“什么”。《公羊传·庄公三十二年》:“庄公病,将死,谓季子曰:‘寡人即不起此病,吾将~致乎鲁国?’”《论语·尧曰》:“欲仁而得仁,又~贪?”陶潜《归去来兮辞》:“世与我而相违,复驾言兮~求?”

❷ 指示代词。此,是。❶ 作介词的宾语。《诗经·小雅·白驹》:“所谓伊人,于~逍遥。”又:“所谓伊人,于~嘉客。”

❷ 复指前置宾语(或称为宾语前置标志),作用与“是”同。《左传·隐公六年》:“我周之东迁,晋郑~依。”又《襄公三十年》:“安定国家,必大~先。”(大焉先:先安定大族。)

❸ 兼词。兼有介词“于”和代词“是”“之”等的作用。《左传·隐公元年》:“制,岩邑也,虢叔死~。”《劝学》:“积土成山,风雨兴~。”

❹ 代词。相当于“之”。可译为“他”“它”。《论语·阳货》:“信则人任~。”《左传·僖公二十三年》:“子女玉帛,则君有之;羽毛革齿,则君地生~。”

❺ 连词。用于复句的后一分句,相当于“则”“于是”,表示承接。可译为“于是”“就”。《墨子·兼爱上》:“必知乱之所自起,~能治之;不知乱之所自起,则不能治。”《吕氏春秋·季春》:“乃告舟备具于天子,天子~始乘舟。”

❻ 语气词。❶ 用于陈述句句末,表示强调。《晏子春秋·杂下》:“圣人非所与熙也,寡人反取病~。”《屈原列传》:“一篇之中,三致志~。”苏轼《石钟山记》:“彭蠡之口有石钟山~。”

❷ 用于疑问句句末,与疑问代词配合,表示疑问语气。《寡人之于国也》:“王若隐其无罪而就死地,则牛羊何择~?”

❸ 用于句中,表示停顿。《论语·先进》:“有民人~,有社稷~,何必读书然后为学?”《荀子·劝学》:“南方有鸟~,名曰蒙鸠。”

❼ 词尾。用于形容词、副词后,表示情态,作用与“然”同。《庄子·在宥》:“昔尧之治天下也,使天下欣欣~人乐其性。”苏轼《石钟山记》:“寺僧使小童持斧,于乱石间择其一二扣之,硿硿~。”

焉*yan

D1C9

<文>❶代词,相当于“于”加“是”:心不在~。

❷哪里;怎么:不入虎穴,~得虎子?

❸语助词:听命~。

决定

决(决计;委决;定决) 断(断杀;扑断) 立(立定;立意) 诀与夺 处分 定规

决定于:在(~于;~乎;事~人为)

表示决定的语气:然 焉 便了

官府或上级的决定:听候

皇帝的决定:睿断

称帝王的决定、命令或其所做的事:钦(~定;~差)

负责决定:做主

筹划决定:筹决

考虑决定:打定 裁断

拟议决定:议正

处理决定:处决

审察决定:审决 详夺

(对如何行动做出主张:决定)

另见:行动 做法 商量 做决定 主张

指代

一般指:或 某 有(~些;~的) 泛指

旁指:他 别(~人) 旁(~的;~证)另(~外) 异

有所指:射

暗指某人某事:影射 暗射 隐射

伪作此语影射他事:讹语影带

无所指:之 焉 厥 其 莫 无 靡 没有

泛指:漫指

表示近指:以 是 此(~若;~人) 斯(如~) 今(~次;~番) 底(~物) 所(~事) 伊 之 兹 然凭(~地) 这(~儿;~里;~么;~样) 作

这个:兹(~事;念~在~) 尔(~外) 者个 遮个

这种:此种 该种

指示或代替比较近的人或事物:这么些

表示远指:伊(~人;~年) 彼(由此及~) 那(~儿;~么;~样) 恁(~时;~大;~时节) 厥 夫

那个:彼(此起~伏) 尔(~日) 谁个 那一个 那东西 那事情

表示虚指:其(忘~所以)

另见:指出 指点 代替

问处所

表示问处所:焉(~有今日) 以 安在 何居 何处 何在 何边 何许 哪里 哪儿(在哪儿)

问道路:问路 问道(~于盲) 问途

询问路径:问途

询问渡口:问津

反问

反诘

表示反问:哪(~里;~门子) 怎(~么;~不) 胡(~尝;云~) 奚(~必) 何(~必;~不;~止;~尝;~曾;~若乃尔) 岂(~其;~具;~渠;~非;~不;~止;~奈;~遽;~可;~不是;~有此理) 安(~能;~敢) 宁(~当;~渠) 盍(~不) 焉(~哉) 庸(~拒) 乌(~足道哉) 其(~奈我何) 乎(~哉;哉~)讵(~知) 敢(~是) 恶 莫(~非;敢~;将~;~不是) 得(~无;~毋) 吗 呢 也(~哉) 邪 欤 可 号 因 便 宁(~渠;~当) 曷 耶 抑(~岂) 怕(恐怕) 难道 不成 什么(为什么)

你没见过吗:君不见

凭什么不害怕:何恃不恐

怎么到了这种地步:何至于此

表示加强反问的语气:还(这~了得) 呢(你说~)

用反问的语气表示很乐意去做:何乐不为

表示正反两问:是否 果否 是不是

反问自己:自反 反躬自问 反身自问(反过来问提问的人:反问)

另见:提问 别人 解答

疑问

疑(疑义;疑端;谘~;质~;献~;答~;解~;释~) 问号

表示疑问:啥(忙~) 哦 嗯 哪(~个;~天) 恶(彼~知之) 怎(怎么;怎样;怎的;怎地;怎生;怎许) 焉 奚 盍 么(什么;甚么) 独 宁 安(~在;~知)底(~事;~处) 何(~若;~如;~等;~物;~以;~谓;如何;若何;奈~;谁~) 曷 欤恁 嘛(干~) 呣 谁(~人;~家;名~) 难道 庸拒

用在句末表示疑问:吗 呢 吧 啊 乎(信~;乐~) 邪 哉 否 了 为 也 耶

表示疑问或反诘:胡

佯装不知而故意发的疑问:诡疑

长期不解的疑问:积结

心里充满疑问:满腹疑团 满肚疑团 疑云满腹 疑团满腹 满肚子疑

疑问迅速消除:红炉点雪 洪炉点雪 沃雪红炉 雪点红炉

没有疑问:无疑

真切无疑:列眉

(有怀疑的问题:疑问)

判断

断(断杀;断制) 折(~狱) 决定 谳决 剖判

表示判断的语气:也 矣 哉 焉 邪

判断事理:断理

有经验的人办事精明能干,观察和判断问题又快又准:老吏断狱 老吏断律

判断形势和估量自己的能力:揣时度力

判断敌情:料敌 断敌

区分判断:区判

分辨判断:辨断

推论判断:推断 论断

公平论断:平议

推究判断:推处

审察判断:察断 详断

查察判断:纠折

表示判断或推论的确凿或必然:必(必定;果必) 定(毕定;的定;一定) 准(准定;一准) 要须

另见:评定 判定 断定 肯定 否定

下垂的样子

繠 漓 焉 阘 塌(~秧)颓 緌緌 衰衰 蓑蓑 旆旆 猗柅 簏簌 跕跕 襂纚 綝纚 委坠 委委 搭拉 搭剌 搭落 搭飒

花果下垂的样子:蕤蕤

果实连串下垂的样子:累垂

旌旗下垂的样子:悠悠

衣裳、羽毛等下垂的样子:衿衤丽 綝纚

佩玉累垂的样子:鞙鞙

弯曲下垂的样子:隈緌

分散下垂的样子:离披

柔弱下垂的样子:冉冉

破落下垂的样子:褴襂

低垂的样子:搭撒

陈述

陈(陈说;陈告;陈具;陈道;开陈;说陈;启陈;布陈) 开(开辞) 白(启白;谘白) 矢 胪 状 摆(摆列;~情况) 展(展布;展叙) 披(披述;披陈;披告;披露) 绎(铺绎) 具(条~时弊) 叙 启述 述奏 开说 敷说 称说 指申 敷述

表示陈述的语气:也(~好;~罢) 矣 焉 吧 哩 啦 嘛 的 呢 喽了(罢~) 么 哉 乎 邪

陈述大义:陈义

自己陈述:自陈 自白 自述 自列 自状

代人陈说:关说

沟通,关说:疏通

冒昧陈述:敢言

(陈说叙述:陈述)

另见:叙说 叙述 讲述 进言 上书

102.焉(p1926.3)

义项二,书证之二引《左传》僖九年标点作: “虽无益也,将焉辟之。”

按:书证末句标点失当,焉,疑问副词,译做“哪里”。两句之意为: “虽无益处,又能躲到哪里去呢?”故句末必施问号,乃确。

〖焉〗

(一)粵 jin4〔言〕普 yān

❶ 人稱代詞,相當於「之」、「他(們)」。韓非《韓非子.五蠹》:「夫以父母之愛,鄉人之行,師長之智,三美加〜,而終不動其脛毛,不改。」(〜:指不才之子。)❷ 兼詞,相當於「於此」。荀況《荀子.勸學》:「積土成山,風雨興~。」

❸ 結構助詞,用於形容詞後,相當於「的」、「地」。杜牧《阿房宮賦》:「盤盤〜,囷囷〜,蜂房水渦,矗不知乎幾千萬落。」(盤盤、囷【粵 kwan1〔昆〕普 qūn】囷:曲折。)

❹ 形容詞詞尾,用於形容詞後,相當於「……的樣子」。孟軻《梁惠王上》:「夫子言之,於我心有戚戚〜。」(戚戚:心動。)

❺ 語氣助詞,用於句末,表示肯定。蘇洵《六國論》:「至丹以荊卿為計,始速禍〜。」

❻ 語氣助詞,用於句末,相當於「呢」、「啊」,表示感歎。俞長城《全鏡文》:「予美予惡,汝何與~!」

❼ 語氣助詞,用於句末,相當於「呢」、「嗎」,表示疑問。孟軻《孟子.告子上》:「萬鍾於我何加〜?」

(二)粵 jin1〔煙〕普 yān

❶ 疑問代詞,相當於「哪裏」。呂不韋《呂氏春秋.季冬紀.士節》:「夫子將〜適?」(適:前往。)❷ 疑問代詞,相當於「甚麼」。陶淵明《歸去來辭》:「世與我而相違,復駕言兮〜求?」(駕:駕車,指出門營求名利。)

❸ 疑問代詞,相當於「怎麼」、「安」。《列子.說符》:「既為盜矣,仁將〜在?」

焉yān

❶与“于此”相当。如:心不在焉。

❷哪里,怎么。如:塞翁失马,焉知非福?

❸乃,才。如:必知乱亡所自起, 焉能治亡。

❹语气助词。如:以兵属焉。

焉yan

(一)代词。(A)用于动词后,为“于之”“于是”的兼词,其中的“之”“是”代处所、人或事物,“焉”相当于“在这里”“向他们”“比这个”等。如: ❶制,严邑也,虢叔死焉。(《左传·隐公元年》“焉”句:制是险要的地方,虢叔死在这里。)

❷长沮、桀溺耦而耕,孔子过之,使子路问津焉。(《论语·微子》“焉”句:长沮、桀溺并排耕田,孔子从他们身边经过,让子路向他们问路。)

❸今宋人弒其君,罪莫大焉。(《国语·晋语五》“焉”句:现在宋国人杀了他们的国君,罪过没有比这个更大的。)(B)用于动词后作宾语,相当于“这些东西”“他”等。如:

❹羽毛齿革,则君地生焉。(《左传·僖公二十三年》“焉”句:鸟羽、兽毛、象牙、犀革,您的国土上出产这些东西。)

❺故为之说,以俟夫观人风者得焉。(《柳宗元集·捕蛇者说》“焉”句:所以为此写这篇文章,以等待考察民情的人参考它。)(C)用于疑问和反诘,可代人、事物、处所、原因等,可作宾语、状语。“焉用……为”这个固定格式,以及“焉”用在助动词“能”“足”等之前,大凡表示反诘。这种用法的“焉”相当于“谁”“什么”“何必”“怎么”“哪里”等。如:

❺寡人即不起此病,吾将焉致乎鲁国?(《公羊传·庄公三十二年》“焉”句:我如果因这次重病而死去,我将把鲁国〔的政权〕交给谁呢?)

❻夫子焉不学? (《论语·子张》“焉”句:孔子什么不学?)

❼见晏子曰:“夫子将焉适?”晏子曰:“见疑于齐君,将出奔。”(《吕氏春秋·士节》“焉”句:〔北郭骚〕看见晏子说:“您打算到哪里去?”晏子说:“被齐君怀疑,将出奔国外。”)

❽鼎焉为出哉? (《汉书·郊祀志》“焉”句:鼎为什么出现呢?)

❾今服之既死,焉用此为? (《汉魏丛书·神仙传·魏伯阳》“焉”句:现在吃了这灵丹既然还是死,何必还要这灵丹呢?)

❿今夫竖刁,其身之不爱,焉能爱君? (《管子·戒》“焉”句:现在竖刁这个人,连自身都不爱惜,怎么能爱护国君呢?) (11)夏后启曰:“鄙人也,焉足以问?”(《吕氏春秋·知分》“焉”句:夏后启说:“我是个鄙陋的人,哪里值得您向我询问?”)(二)助词。(A)用于叙述句末,表示强调语气,相当于“了”;用于疑问句末,相当于“呢”。如: (12)我二十五年矣,又如是而嫁,则就木焉。(《左传·僖公二十三年》“焉”句:我已二十五岁了,再等二十五年后改嫁,那就进棺木了。) (13)子何术以为焉?(《庄子·达生》“焉”句:你用什么方法做成的呢?)(B)用于句中表示停顿,不必译出。如: (14)于是有圣人焉曰黄帝。(《柳宗元集·贞符》“焉”句:于是有位圣人叫黄帝。)(15)上焉者,善焉而已矣;中焉者,可导而上下也。(《韩昌黎集·原性》“焉”句:上等的,使他完善下去就是了;中等的,可以引导他或上或下。)(C)作宾语前置的标志,不必译出。如: (18)我周之东迁,晋郑焉依。(《左传·隐公六年》“焉”句:我们周朝国都向东边迁移,要依靠晋国、郑国。) (三)语缀,用于副词、形容词后,表示情态,相当于“……的样子”,可不译出。如: (16)神农、虞、夏忽焉没兮。(《史记·伯夷列传》“焉”句:神农、虞舜、夏禹的时代很快地过去了。) (17)是其诞漫惝(chang)恍(huang),冥冥焉不可执取者。(《柳宗元集·蜡说》“焉”句:这就是那种广漠迷糊幽暗不清难以捕捉的东西。) (四)连词,用于复句的后一分句,相当于“才”“就”。如:(19)必知乱之所自起,焉能治之。(《墨子·兼爱上》“焉”句:一定要知道祸乱从哪里来,才能治理它。) (20)凡人之动也,为庆赏为之,则见害伤,焉止矣。(《荀子·议兵》“焉”句:凡人都是为了庆赏而去干事,那么遇见伤害自己的事情时,就不干了。)

焉yān

[书] Ⅰ ❶ (跟介词“于”加代词“是”相当) here; herein: 她心不在 ~。 Her mind is elsewhere.; She is absent-minded. 罪莫大 ~。 There is no greater crime than this.

❷ (哪里; 怎么) how; why: 不入虎穴, ~ 得虎子? How can you catch tiger cubs without entering the tiger's lair?; Nothing venture, nothing have. ~ 能不去? How could I possibly not go? Ⅱ (乃; 才) then: ~ 始乘舟 and then take the boat; 必知乱之所自起, ~ 能治之。 You have to know how the trouble arose before you can deal with it. Ⅲ (表示语气): 有厚望 ~ cherish high hopes for; 少 ~ , 月出于东山之上。 After a little while, the moon lifted itself above the eastern hills. Ⅳ (姓氏) a surname: ~ 棱 Yan Leng

焉yān

❷ 潸

❹ 心不在

焉yān

象形字,本义为黄色的鸟。《禽经》:“黄凤谓之焉。”或曰即燕,或曰即蔦。音都相近。唐代黄滔《唐城客梦》有“群焉胙充,飞而不举”之语。借作文言虚词用。今本义废。作声符生成的字有:

yān

嫣(姹紫嫣红)

鄢(姓氏)

niān

蔫(蔫头耷脑)

*焉yān

11画 一部 〈书〉

(1) 于此,在这里或在那里: 心不在~|三人行,必有我师~。

(2) 怎么;哪里(多用于反问): ~得不败|不入虎穴,~得虎子。

(3) 语助词。用于句末,起调整语气的作用: 于我心有戚戚~。

焉( )

)

中山王 方壺, 殷周金文集成9735,戰國晚期

方壺, 殷周金文集成9735,戰國晚期

不羕(祥)莫大焉。

按: 从鳥从正。

睡虎地秦墓竹簡·法律答問168,戰國至秦

甲取(娶)人亡妻以爲妻,不智(知)亡,有子焉。

睡虎地秦墓竹簡·日書甲種69背,戰國至秦

面有黑子焉。

馬王堆漢墓帛書·老子甲本,西漢

[聖人]之在天下, 𢡁𢡁焉。

馬王堆漢墓帛書·春秋事語,西漢

……而身得比(庇)焉。

馬王堆漢墓帛書·老子乙本,西漢

我博(泊)焉未垗(兆)。

馬王堆漢墓帛書·戰國縱横家書,西漢

臣將何處焉?

銀雀山漢墓竹簡·孫子兵法155,西漢

趙毋失其故法,晉國歸焉。

張家山漢簡·二年律令234,西漢

其有事焉,留過十日者,稟米令自炊。

居延新簡EPT59.266,西漢

常安城中庶士以下穀它予直泉穀度足皆予者而先奏焉。

豫州從事尹宙碑,東漢

宰司嘉焉。

石門頌,東漢

行者欣然焉。

蕩陰令張遷碑陽,東漢

有功不書,後無述焉。

賈充妻郭槐柩記,晉

建國東虢,因而氏焉。

寇臻墓誌,北魏

方登槐棘,奄焉薨俎。

元仙墓誌,北魏

魂兮焉在,刊石留芳。

元晫墓誌,北魏

榮哀終始,兹焉莫盛。

范高墓誌,隋

詳其宅兆,是用終焉。

關明墓誌,隋

因宦入洛,自爾居焉。

姬威墓誌,隋

豪右於焉斂跡,屬城以之解印。

元範妻鄭令妃墓誌,隋

吾溘盡朝露,宜窆此焉。

劉子墓誌,唐

因官居相,遂往此焉。

王大劍墓誌,唐

相國公念其宿將多在焉,舉賢用能,公以全才。

王思齊墓誌,唐

而光隂不借,人事焉留。

《説文》: “焉,焉鳥,黄色,出於江淮。象形。凡字: 朋者,羽蟲之屬; 烏者, 日中之禽; 舄者, 知太歲之所在; 燕者, 請子之𠋫, 作巢避戊己。 所貴者故皆象形。焉亦是也。”

古文字見於三晉、秦系文字材料,从鳥从正,用作指示代詞兼語氣詞。《説文》象形之説誤。楚文字多假“安”爲“焉”,詳參宀部“安”字。 部

部

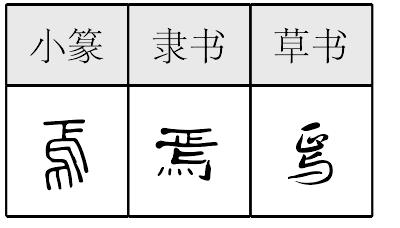

焉★常◎常

yān小篆本义未详。一说象形,象鸟形,隶定为“焉”。本义为一种黄色的鸟,假借为代词(指示人、事物或处所,相当于“于此”,又表示疑问,相当于“哪里”“怎么”等)、后缀(构成形容词,表示状态,相当于“样子”)。

【辨析】

❶以“焉”作音符构成的形声字读音不同。yān:鄢、嫣∣niān:蔫。

❷焉/恶/乌/安 这四个字都可作疑问代词,读音相同或相近,是同源字。

焉 (yān)

(yān)

鳥名。

【按】焉,《説文》:“焉鳥,黄色,出於江淮。”本義爲一種鳥。在古文字材料中,“焉”字常假借表句末語氣詞、代詞、連詞等。

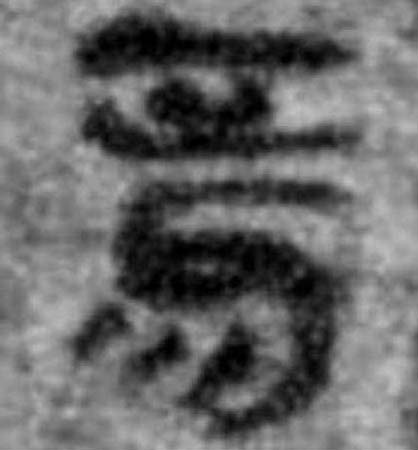

*焉ɂian

[甲骨]

[金文]

[小篆] 《說文》:  , 焉鳥, 黃色。出於江淮。象形。凡字朋者,羽蟲之長; 烏者,日中之禽; 舄者,知大歲之所在;燕者,請子之候,作巢避戊己。所貴者,故皆象形,焉亦是也。(四篇上)

, 焉鳥, 黃色。出於江淮。象形。凡字朋者,羽蟲之長; 烏者,日中之禽; 舄者,知大歲之所在;燕者,請子之候,作巢避戊己。所貴者,故皆象形,焉亦是也。(四篇上)

小篆字形似是某種有特殊羽冠之鳥形。

- 家长信念是什么意思

- 家长制是什么意思

- 家长制之下一家中为首的人是什么意思

- 家长制学说是什么意思

- 家长制家庭是什么意思

- 家长制家庭公社是什么意思

- 家长制的演化是什么意思

- 家长制行政领导是什么意思

- 家长制解体,家庭权力分散化是什么意思

- 家长制说是什么意思

- 家长参与是什么意思

- 家长同意是什么意思

- 家长咨询是什么意思

- 家长在立身处世、为学等方面对子孙的教诲是什么意思

- 家长奴隶制是什么意思

- 家长奴隶制家庭是什么意思

- 家长委员会是什么意思

- 家长学校是什么意思

- 家长对子女的期望是什么意思

- 家长对子弟进行的关于道德、礼节的教育是什么意思

- 家长工作管理是什么意思

- 家长开放日是什么意思

- 家长总治一家大小之务是什么意思

- 家长手册是什么意思

- 家长教育学是什么意思

- 家长教育联合会是什么意思

- 家长文化习惯的培养是什么意思

- 家长日记是什么意思

- 家长权是什么意思

- 家长权利是什么意思

- 家长理短是什么意思

- 家长的人才观是什么意思

- 家长的儿童观是什么意思

- 家长的威信是什么意思

- 家长的子女观是什么意思

- 家长的教育价值观是什么意思

- 家长的教育观是什么意思

- 家长的期望是什么意思

- 家长的榜样作用是什么意思

- 家长的补偿心理是什么意思

- 家长礼短是什么意思

- 家长联系制度是什么意思

- 家长自身素质的修养是什么意思

- 家长要对青春期子女进行保健教育是什么意思

- 家长角色是什么意思

- 家长里短是什么意思

- 家长里短儿是什么意思

- 家长,一家之君也。上焉者使人欢爱而敬重之,次则使人有所严惮,故曰严君。下则使人慢,下则使人陵,最下则使人恨。使人慢未有不乱者,使人陵未有不败者,使人恨未有不亡者。呜呼!齐家岂小故哉!今之人皆以治生为急,而齐家之道不讲久矣。是什么意思

- 家門是什么意思

- 家門集是什么意思

- 家门是什么意思

- 家门世系是什么意思

- 家门中是什么意思

- 家门儿是什么意思

- 家门出身,自会三分是什么意思

- 家门前的塘——深浅我知道是什么意思

- 家门口子是什么意思

- 家门口的塘——知道深浅是什么意思

- 家门和顺,虽饔飧不继,亦有余欢是什么意思

- 家门子上是什么意思