烏烏(乌)Wū

现行较罕见姓氏。今河北之尚义、乐亭,山西之太原、晋城,内蒙古之乌海,湖北之利川,湖南之冷水江,广东之高要等地均有分布。汉、蒙、白、土家等多个民族有此姓。《郑通志·氏族略》亦收载,其源不一:

❶郑樵注云: “姬姓。黄帝之后,少昊氏以乌鸟名官,以世功命氏。” 齐有乌馀,裔孙世居北方,号乌济侯,后徙张掖。《姓氏考略》 注引《唐书·宰相系世表》 亦云: “出自姬姓,黄帝之后。少昊氏以乌鸟命官,有乌鸟氏,其后为乌氏。” 望出颍川、汝南、鄱阳。

❷ 《魏书·官氏志》 载: “乌石兰氏改为乌氏。” 则此似出自鲜卑族。

❸ 《姓氏考略》据《宋书·外夷传》 注云: “安定国,其王姓乌。”安定之国,不知其所域: 南朝宋有安定郡,地在今陕西南郑县地; 又有安定县,其地有二: 南朝宋置,故治在今四川绵竹县西北; 又,汉置县,南朝宋改称“安定”,南齐后废,在今安南 (越南) 北境。

❹蒙古族之乌姓,或为乌梁海氏所改。本为部落名,以部为氏。后或取 “乌梁海” 之首音,谐以汉字 “乌” 而为单姓。

❺白族之乌姓,则源于氏族图腾。“乌” 白族语乃 “鱼” 的意思,后或谐以汉字 “乌”、“吴” 而为单姓; 或以其意译 “鱼” 之音,谐以汉字 “余” 而为单姓。注

❹、

❺见 《中国人的姓名》。

春秋时莒有乌存,为大夫; 唐代有乌承玭、乌重胤; 后唐有乌震,宁国军节度使; 明代有乌斯道、乌本良。

烏wū

❶何。疑問副詞。《漢書》司馬相如《子虛賦》:“又烏是以言其外澤手?”《史記》作“惡”,《文選》作“焉”。《文選》班固《東都賦》:“烏睹大漢之云爲乎?”《後漢書》作“惡”。

❷通“無”。司馬相如《子虛賦》:“烏有先生問曰……”烏有先生,虛擬的人名。

❸姓。見“烏獲”。

烏(三)

《汉书·司马相如传》:“乌谓此乎?”唐颜师古注:“乌犹焉也。”

- 上一篇:烏(二)

- 下一篇:烋

烏(一)

《汉书·司马相如传》载《子虚赋》,其“乌有先生者,乌有此事也。”

[烏乎 烏虖 烏嘑]wu hu

同“呜呼”。按:《说文》:“乌,盱呼也,取其助气故以为乌呼。”《小尔雅·广训》:“乌乎,吁嗟也。”

《左传》襄公三十年:“乌乎,必自此乎!”《韩非子·难(二)》:“乌乎! 吾之士数弊也。”《汉书·晁错传》:“乌虖,戒之。”注:“虖读曰呼。”又《五行志》:“乌嘑箕子。”按:《尚书·洪范》作“呜呼”。

- 上一篇:烈(三)

- 下一篇:烏(二)

烏(二)

《战国策·秦策(三)》:“秦乌能与齐悬衡?”《吕氏春秋·明理》:“乌闻至乐?”《史记·贾谊传》:“迟速有命,乌识其时?”又《司马相如传》:“使者曰:‘乌谓此邪?!’”《汉书·司马相如传》:“且夫齐楚之事,又乌足道乎?”南朝宋谢灵运《长歌行》:“变改苟催促,容色乌盘桓?”《文选》晋左思《吴都赋》:“乌闻梁 岷有陟方之馆。”刘注云:“乌,安也。”唐柳宗元《永州龙兴寺息壤记》:“土乌能神?”

- 上一篇:烏(一)

- 下一篇:烏(三)

烏

“乌”的繁体字。

烏

“乌”的繁体字。

烏

“乌”的繁体字。

〗。

〗。

烏乌

(3次)

❶鸟名。即“鸦”。羽色大多单纯,色黑者名乌鸦。燕雀~鹊《章·涉》

❷古代神话传说,尧时有十个太阳,每个太阳里面都有一只“三足乌”,此“乌”字即指三足乌。~焉解羽《天》

❸犹何,为什么。~识其时《服》

鳥名。鴉科部分鳥類之統稱。全身黑羽,故稱。烏古大致分慈烏、鴉烏、燕烏、山烏等四種。《詩·邶風·北風》:“莫赤匪狐,莫黑匪烏。”明·李時珍《本草綱目·禽三·慈烏》:“烏有四種,小而純黑,小觜反哺者,慈烏也;似慈烏而大觜,腹下白,不反哺者,雅烏也;似鴉烏而大,白項者,燕烏也;似鴉烏而小,赤觜穴居者,山烏也。”

亦稱“烏焰”、“烏輪”。即三足烏。晉·陶潛《怨詩楚調示龐主簿鄧治中》:“造夕思鷄鳴,及晨願烏遷。”唐·韓偓《踪跡》詩:“東烏西兔似車輪,劫火桑田不復論。”唐·羅鄴《冬日旅懷》詩:“烏焰才沉桂魄生,霜階擁褐暫吟行。”元·許謙《春城晚步》詩:“紅樓鼓歇烏輪墮,淺水横舟弄漁火。”明·朱有燉《豹子和尚》:“看兔走鳥飛,迅指間鬢邊白髮老來催。”

亦稱“巨喙烏”、“烏鴉”。鴉科動物大嘴烏鴉等之全體或肉。主治頭風,小兒風癇,虚勞咳嗽,吐血,骨蒸潮熱。始載於秦漢典籍。舊題師曠《禽經·烏》:“烏之白脰者,西南人謂之鬼雀,鳴則凶咎。巨喙烏善驚。”宋·掌禹錫等《嘉祐本草·烏鴉》:“治瘦,咳嗽,骨蒸勞,小兒癇。”

即蠶花。

烏wu

9EF5

“乌”的繁体。

烏wū

W085

“乌”的繁体。

〖烏〗 粵 wu1〔嗚〕普 wū

❶ 烏鴉。許慎《說文解字》:「〜,孝鳥也。」(烏鴉長大後會反哺雙親,故別稱「孝鳥」。)李密《陳情表》:「〜鳥私情,願乞終養!」❷ 黑色。左丘明《國語.吳語》:「右軍亦如之,皆玄裳、玄旗、黑甲、〜羽之矰,望之如墨。」(矰【粵 zang1〔憎〕普 zēng】:短箭。)

❸ 副詞,怎麼,有成語「子虛〜有」。呂不韋《呂氏春秋 . 季夏紀.明理》:「故亂世之主,〜聞至樂?不聞至樂,其樂不樂。」(至樂:最高妙的音樂。)

烏

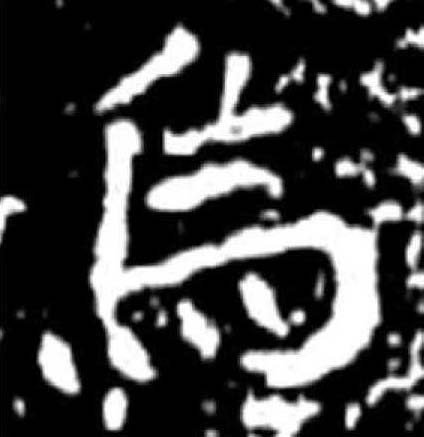

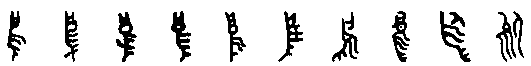

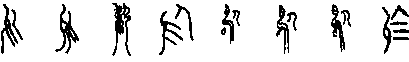

烏(於),金文作

,《説文》古文作

,《説文》古文作

,小篆作

,小篆作 。

。

烏鴉的象形。“烏” “於” 形音義皆同,爲一字之變,仔細對比金文字形沿革即可一目了然。演變的一個關鍵階段是將原先的獨體字一分爲二,最後演變分化出 “於” 字,并且逐步分擔不同的功能,但在古文獻裏 “烏鴉”有時也寫作 “於鴉”。“烏” “於”今音懸殊,但稍明古音者,則爲常識。銘文或用作介詞,相當於“於”。或用作嘆詞,有時以 “烏虖” 組成嘆詞,後世加口旁作“嗚”。又或用作人名。在一般古文獻裏,“烏” 還被借用爲疑問代詞。提示: 烏鳥身黑,因而引申爲黑色,故閩粤人或將 “黑”换讀成 “烏”,此即所謂 “同義换讀”,它反映的是異音同義的兩個字可以换用的一種語言現象,又比如讀 “俛”(本讀miǎn)和 “頫”(本讀tiào或táo)爲 “俯”,讀 “圩”(本讀xū)爲 “圍”,讀 “腊”(本讀xī)爲 “臘”,讀 “仇”(本讀qiú)爲 “讎”(chóu)等等,因爲涉及形聲字聲符讀音問題,故舉以上數例作提示性説明。又,論及漢字演變,學界多云 “訛變”。就構形合理性而言,違背造字初義而妄自縱横者,皆可稱 “訛”。但文字作爲交際工具,本約定俗成,未必處處根據字理損益; 而漢字更賴書寫傳播,寫字者不可能人人都能顧及造字理據。就此而言,方便書寫即爲合理。况造字理念代有變革,比如借“訛變” 而推動漢字聲化的例子亦多有之,故不能一 “訛” 以蔽之。

楚簡帛文作

,秦簡牘文作

,秦簡牘文作

,由篆而隸,字形、書風皆相挾而變。

,由篆而隸,字形、書風皆相挾而變。

烏(wū)

“.jpg) ,孝鸟也。象形。孔子曰:‘烏,盱呼也。’取其助气,故以为烏呼。凡烏之属皆从烏。臣铉等曰:今俗作嗚,非是。

,孝鸟也。象形。孔子曰:‘烏,盱呼也。’取其助气,故以为烏呼。凡烏之属皆从烏。臣铉等曰:今俗作嗚,非是。.jpg) ,古文烏,象形。

,古文烏,象形。.jpg) ,象古文烏省。”(哀都切)

,象古文烏省。”(哀都切)

段玉裁注:“(孝鸟也)谓其反哺也。《小尔雅》曰:‘纯黑而反哺者,谓之烏。’(象形)鸟字点睛,烏则不,以纯黑,故不见其睛也。”

金文或作.jpg) 、

、.jpg) ,象烏鸦的样子。金文中也有类似《说文》古文的形体,如

,象烏鸦的样子。金文中也有类似《说文》古文的形体,如.jpg) 、

、.jpg) 。战国郭店楚简或作

。战国郭店楚简或作.jpg) 、

、.jpg) 、

、.jpg) ,睡虎地秦简作

,睡虎地秦简作.jpg) 。许慎说烏鸦是“孝鸟”,能反哺。“古代氏族社会有崇拜太阳神者,以烏为图腾。《论衡·说日》:‘日中有三足烏。’……《楚辞·天问》王逸注:‘尧命羿仰射十日,中其九日,日中九烏皆死,堕其羽翼,故留其一日也。’此皆见于我国典籍者。古希腊的太阳神化身即为烏鸦,美洲玛雅人亦传说日神是烏鸦变成的。”[1]

。许慎说烏鸦是“孝鸟”,能反哺。“古代氏族社会有崇拜太阳神者,以烏为图腾。《论衡·说日》:‘日中有三足烏。’……《楚辞·天问》王逸注:‘尧命羿仰射十日,中其九日,日中九烏皆死,堕其羽翼,故留其一日也。’此皆见于我国典籍者。古希腊的太阳神化身即为烏鸦,美洲玛雅人亦传说日神是烏鸦变成的。”[1]

“烏”构意为烏鸦,如《诗·邶风·北风》:“莫赤匪狐,莫黑匪烏。”又引申为黑色义。金文中“烏”均用其假借义。

烏部有两个属字。

烏( )

)

沈子它簋蓋,殷周金文集成4330,西周早期

烏(嗚)虖(呼), 乃沈子 (妹)克蔑見猒(厭)于公。

(妹)克蔑見猒(厭)于公。

按: 象烏鴉張口之形。

叔䟒父卣, 殷周金文集成5428,西周早期

烏(嗚)虖(呼), 焂, 敬𢦔(哉)。

何尊,殷周金文集成6014,西周早期

烏(嗚)虖(呼), 爾有唯(雖)(小子)亡(無)戠(識),

(于)公氏有爵

(于)公氏有爵 (于)天, 𢾿(徹)令苟(敬)亯(享)𢦔(哉)。

(于)天, 𢾿(徹)令苟(敬)亯(享)𢦔(哉)。

方鼎, 殷周金文集成2824, 西周中期

方鼎, 殷周金文集成2824, 西周中期 曰: 烏(嗚)虖(呼), 王唯念

曰: 烏(嗚)虖(呼), 王唯念 辟剌(烈)考甲公,王用肈(肇)事(使)乃子

辟剌(烈)考甲公,王用肈(肇)事(使)乃子

(率)虎臣御(禦)

(率)虎臣御(禦) (淮)戎。

(淮)戎。

寡子卣,殷周金文集成5392,西周中期

烏虖(呼), 𫌻帝家 (以)寡子,乍(作)永寶。

(以)寡子,乍(作)永寶。

毛公鼎,殷周金文集成2841,西周晚期

烏(嗚)虖(呼),  余(小子)圂湛于

余(小子)圂湛于 (艱), 永𢀜(共)先王。

(艱), 永𢀜(共)先王。

余贎𠐄兒鐘, 殷周金文集成185,春秋晚期

於(嗚)虖(呼),敬哉。

中山王 鼎, 殷周金文集成2840,戰國晚期

鼎, 殷周金文集成2840,戰國晚期

於(嗚)虖(呼),語不 (悖)𪪋(哉)。

(悖)𪪋(哉)。

居延漢簡甲編509,西漢

烏喙十分。

張家山漢簡·二年律令363,西漢

高不盈六尺二寸以下,及天烏者。

武威漢代醫簡·第一類簡3,東漢

桂、烏喙、薑各一分。

漢印文字徵

漢保塞烏桓率眾長。

漢印文字徵

漢保塞烏丸率眾長。

漢印文字徵

魏烏桓率善佰長。

朐忍令景君碑,東漢

烏呼哀哉。

雁門太守鮮于璜碑陽,東漢

時依郡烏桓,狂狡畔戾。

山暉墓誌,北魏

君諱暉,字烏子,河陰脩仁里人也。

元悌墓誌,北魏

故以悲結朱烏,痛酸黄鳥,哀榮既備,寵贈有章,禮也。

王弘墓誌,隋

烏集岐社,鵠舉緱山。

王世琛墓誌,隋

顔子仁智,楊烏夙成。

高元珪墓誌,唐

烏虖。

張翼墓誌,唐

山形起伏,既符白鶴之祥; 地勢風堙,迺合青烏之兆。

田志承墓誌,唐

忽以冥祗遘厲,奄哀兆於青烏;巨瘵弥留,望悲雲於白鸖。

《説文》: “烏, 孝鳥也。 象形。 孔子曰: ‘烏, 𥃳呼也。 ’ 取其助气, 故以爲烏呼。 凡烏之屬皆从烏。  , 古文烏象形。

, 古文烏象形。  , 象古文烏省。 ”

, 象古文烏省。 ”

金文“烏”字,象烏鴉張口之形。其後描摹口部之線條組合與鳥身分離,漸次演成人形,此即後世“於”之通行字形之濫觴。“烏”、“於”上古本一字,《説文》收“於”爲“烏”之古文。而“烏”、“於”戰國文字已開始分化,故本書將後者分列字目於下。判斷標準,除了構形,主要依據用法。

烏 (wū)

(wū)

字形同鳥而少目者。烏色黑,目色与身色不别也。

*烏(於)ɂjav

[甲骨]

[金文]

[小篆]《說文》:  ,孝鳥也。 孔子曰: 烏于呼也。取其助气,故以為烏呼。 凡烏之屬皆从烏。

,孝鳥也。 孔子曰: 烏于呼也。取其助气,故以為烏呼。 凡烏之屬皆从烏。  , 古文烏, 象形。

, 古文烏, 象形。  , 象古文烏省。(四篇上)

, 象古文烏省。(四篇上)

烏鴉身黑不見眼珠?

- 魏珠是什么意思

- 魏碑是什么意思

- 魏红是什么意思

- 魏茨曼是什么意思

- 魏阙是什么意思

- 魏魏是什么意思

- 魏鹤龄是什么意思

- 魑是什么意思

- 魑魅是什么意思

- 魑魅魍魉是什么意思

- 魔是什么意思

- 魔力是什么意思

- 魔君是什么意思

- 魔头是什么意思

- 魔幻是什么意思

- 魔影是什么意思

- 魔怔是什么意思

- 魔怪是什么意思

- 魔手是什么意思

- 魔掌是什么意思

- 魔方是什么意思

- 魔术是什么意思

- 魔术师是什么意思

- 魔杖是什么意思

- 魔板是什么意思

- 魔法是什么意思

- 魔爪是什么意思

- 魔王是什么意思

- 魔窟是什么意思

- 魔芋是什么意思

- 魔道是什么意思

- 魔障是什么意思

- 魔难是什么意思

- 魔高一尺,道高一丈是什么意思

- 魔鬼是什么意思

- 鮨是什么意思

- 鱵是什么意思

- 鱼是什么意思

- 鱼与熊掌是什么意思

- 鱼丸是什么意思

- 鱼具是什么意思

- 鱼刺是什么意思

- 鱼卵是什么意思

- 鱼叉是什么意思

- 鱼口是什么意思

- 鱼品是什么意思

- 鱼唇是什么意思

- 鱼圆是什么意思

- 鱼场是什么意思

- 鱼塘是什么意思

- 鱼子是什么意思

- 鱼子酱是什么意思

- 鱼尾是什么意思

- 鱼尾纹是什么意思

- 鱼情是什么意思

- 鱼松是什么意思

- 鱼死网破是什么意思

- 鱼水是什么意思

- 鱼水情是什么意思

- 鱼汛是什么意思