炎症yánzhèng

身体受到强烈刺激后引起的一种病理反映,局部有红、肿、热、痛和机能障碍等症状。

★炎凉 炎暑

★发炎 消炎

严正;炎症

◉ 严正yánzhènɡ 形 严肃正当;严肃公正。〈例〉~声明/ ~警告/ 他的讽刺和幽默,是最热烈、最~的对于人生的态度。

◉ 炎症yánzhènɡ 名 机体对有害刺激产生的以防御为主的反应现象,局部多有红、热、肿、痛、功能障碍等症状。〈例〉治疗~/ 出现~/ 医生说阿林咽部有~,得消炎才行。

炎症yán zhèng

具有血管系统的活体组织对损伤因子所引起的防御反应。1857年合信《西医略论》卷上:“若身体间一处不安,其处血运流更急,微丝管发大,血内之轮叠聚而至,愈聚愈多,遂臃塞于管径之内,此管被停血所逼,血内明汁肉丝等物渗出管外,积聚肉中。其肉渐红渐肿,渐觉热痛,名曰炎症。(西国方言曰炎法美顺,译为炎热之意,故名曰炎症。)”1886—1890年洪士提反译《万国药方》卷一:“敷药类,又名敷膏药类: 此类即各药料与沸水调为浆糊者,外敷疮症、炎症及内部发炎。”

炎症inflammation

机体组织受损伤或异物侵入时所发生的以防御为主的病理反应。炎症是最常见的一种病理过程,是多种疾病的重要组成部分。其主要表现为,组织损伤、血液循环障碍、炎性细胞渗出和组织增生等。以发炎组织出现红、肿、热、痛和器官机能障碍为临床典型特征。引起炎症反应的因素称为致炎因子,包括机械性、物理性、化学性及生物性等外界因素和免疫反应。根据临床表现过程和白细胞种类,炎症可分为急性炎和慢性炎两大类;也可根据病理变化特征分类,最常见的有渗出性炎和增生性炎。炎症的结局可以完全恢复,或不完全恢复(如留下疤痕);严重的可从局部炎症病灶蔓延扩散,引起败血症,最终导致死亡。例如局部的化脓性炎症病灶,一旦蔓延扩散,大量化脓性细菌侵入血流,就可形成脓毒血症。实质上也是一种败血症,都以死亡而告终。

炎症yanzheng

机体对各种损害性因素作用所产生的局部组织反应,是一种防御为主的反应,一般称炎症反应。其局部表现为红、肿、痛、热及功能障碍。基本病理变化则为变质、渗出和增生三个密切相关的过程。变质是炎症局部出现代谢及功能改变和组织变性、坏死等;渗出则是血液中的液体和细胞通过血管壁进入组织间;增生为损伤因素和炎症过程中的产物刺激发生细胞增生。炎症根据其发生的急缓和病程长短分为急性、亚急性和慢性,三者之间可互相转化。炎症的结局与机体的防御能力,致病因素的强度和病变的部位、范围等有关,防御能力强,致病因素弱时,炎症吸收消散而痊愈。反之,炎症则蔓延扩散,病情加重。

炎症inflammation

各种致炎因子作用于机体后,引起局部组织变质、渗出和组织细胞增生的一种以防御为主的组织反应,叫炎症。是极常见而又十分重要的基本病理过程。急性炎症局部有红、肿、热、痛、机能障碍等;有的有寒战、发热、白细胞增高等全身反应。炎症的原因很多:物理性的如高温、寒冷、放射损伤等;机械性损伤,如切割、挤压等;化学性如强酸、强碱、体内某些化学性代谢产物增多等;生物性,如细菌、病毒、立克次体、真菌、螺旋体、寄生虫等;抗原抗体反应引起的损伤等。炎症的结束决定于机体的抗病能力与致炎因素相互作用的情况,一般有痊愈、迁延不愈、蔓延扩散等。在临床中炎症性疾病极为常见,尤以微生物感染性炎症更为重要。

炎症

致炎因子对机体的损害作用所诱发以防御为主而出现的局部组织反应。表现为组织的变质、渗出和组织细胞增生。临床上出现局部红、肿、热、痛和功能障碍,严重时有发热、白细胞增多等全身反应。

炎症inflammation

是机体组织对各种形式损伤的反应。在损伤的部位发生一系列血管、神经、激素及细胞应答性变化,包括血浆及细胞成分在组织内积聚及运动。

炎症

炎症是机体对损伤因子——致炎刺激物的局部反应,表现为血管反应、渗出、变质和增生,是许多疾病的重要组成部分。从本质上看,炎症是对抗损伤因子的一种防御反应。在损伤因子尤其细菌入侵的部位,含有抗体、补体及其他杀菌物质随血浆渗出,吞噬细胞聚集,纤维蛋白析出等,都有助于促进吞噬、清除损伤因子和坏死组织,限制炎症蔓延和加速修复; 但炎症反应也造成组织的损伤,出现炎症介质的释放、局部循环障碍和组织的变性坏死。这种损伤有时可占显著地位。炎症反应强烈或范围较广时,还可通过神经尤其体液机制引起全身性反应。如果机体对致炎刺激物的反应失去控制时则将受到损害。

炎症介质 炎症反应的机制很复杂。近年来的研究,发现从局部组织细胞和(或)血浆(包括组织液)产生和释放的许多化学物质,在炎症的发生发展中,起着重要作用,因而把这些化学物质,统称为炎症介质。

组胺 主要贮存于肥大细胞、嗜碱粒细胞和血小板中。各种机械损伤,X线、紫外线照射,烧伤,抗原-抗体反应,一些细菌毒素,化学药品(多粘菌素B等),C3a、C5a,中性粒细胞的碱性肽类以及蛋白水解酶等,都能引起组胺的释放。实验证明,组织受损伤后数分钟内,局部组织液中的组胺含量呈一时性增高,而组织中的组胺含量却降低; 同时局部肥大细胞有脱颗粒现象。机体在某些抗原作用下产生反应素(IgE),它长期附着在肥大细胞和嗜碱粒细胞表面,当再次遇到该抗原时,抗原与抗体结合即引起上述细胞释放组胺。据报道,在枯草热的发病季节,在体外受到该过敏原作用时白细胞释出的组胺量与症状的严重程度相平行。组胺能引致微血管扩张和通透性升高。

5-羟色胺 主要存在于血小板、肥大细胞和肠道嗜银细胞中。大鼠及小鼠的肥大细胞含有较多的5-羟色胺,在致炎刺激物作用时释出,引起血管通透性升高,参与急性炎症反应。

溶酶体酶类 向家兔皮内注射人的中性粒细胞溶酶体提取物,能引起血管基底膜损伤。人的中性粒细胞溶酶体中含有胶原酶和弹性蛋白酶,其最适pH为中性,统称中性蛋白酶类。它们的作用物包括基底膜、弹性蛋白和胶原,使血管通透性升高和破坏有关组织。给家兔注射羊抗家兔基底膜血清时,可引起肾小球基底膜损伤。但如事先用氮芥造成家兔粒细胞缺乏而单独注射上述抗血清时就不能引起同样的肾小球病变,除非同时补给家兔粒细胞;而且病变程度与输入的粒细胞量相平行。这些资料表明,中性粒细胞含有炎症介质。在烧伤(皮肤)及Ar-thus反应的炎症组织中,发现依赖于SH基的中性蛋白酶,其活性与炎症的消长相平行。向皮内注射这种蛋白酶就可引起炎症反应,且其强度与注射量成正比。当炎症趋向痊愈时,从炎症组织中还可分离出此酶的拮抗因子,且其含量随炎症之消退而逐渐增加。在类风湿性关节炎患者的滑膜组织中,溶酶体酶活性增高,滑液中可分离出弹性蛋白酶和胶原酶。这是由于吞噬细胞吞噬免疫复合物后,溶酶体与吞噬体相接触释出溶酶体酶的缘故。痛风性关节炎患者,其滑膜组织的溶酶体酶活性亦增高,这是由于尿酸盐结晶被吞噬细胞摄入,与吞噬体接触的溶酶体释放溶酶体酶所致。

激肽类 炎症时由于血管内皮细胞受损害,胶原暴露,血浆凝血因子Ⅻ被激活,从而激活激肽系统,引起激肽类的生成增多;其中缓激肽的作用最强,仅需几个纳克(ng)即能引起微血管壁通透性升高。缓激肽还有致痛作用。大鼠后肢足跖受45~46℃的热水作用发生炎性水肿时,从后肢流出的灌流液中出现缓激肽。如果事先将激肽原去除,或用阻滞剂防止凝血因子XII被激活,则水肿的发生受到抑制。急性痛风性关节炎患者滑液中的激肽活性增高,这可能是由于表面带负电荷的尿酸盐结晶,激活激肽系统的结果。慢性风湿性关节炎患者滑液中的激肽活性亦可增高,可能是由于关节软骨破坏,凝血因子XII与胶原、粘多糖、关节软骨等接触而被激活所致。类风湿性关节炎患者滑液中可有激肽存在,且其活性与疼痛的程度相平行。烧伤患者的水疱液、血浆和尿中的缓激肽含量均增高。急性胰腺炎患者的血浆激肽原含量降低,而激肽样物质增加,且血中激肽水平与临床表现程度相平行。支气管哮喘患者外周血液激肽活性较健康人高10倍。炎症局部pH低下时,激肽酶活性受抑制,缓激肽半寿期可延长。

由于激肽类的生成与分解涉及几个有关的复杂系统(参见“播散性血管内凝血”),且其半寿期短,不易测定,因此激肽类参与炎症的细节,尚待更深入的研究。

补体系统 一些抗原-抗体复合物、细菌多糖、纤溶酶以及Ⅻa等均能激活补体系统,产生具有生物学活性的产物,参与炎症反应。其中C3a和C5a能使肥大细胞和嗜碱粒细胞释放组胺,从而引起血管通透性升高和组织水肿; C3a、C5a和C567能吸引中性粒细胞游出、浸润,中性粒细胞释放溶酶体酶类可造成组织损伤。C5~9则引起细胞溶解。

溶血性链球菌感染后发生的肾小球肾炎,是由于机体产生的抗链球菌M抗原的抗体与该抗原结合所形成的复合物沉积在肾小球基底膜上激活补体系统,产生了C3a、C5a和C567而引起的。用免疫荧光技术证明肾小球基底膜上有抗原、抗体和补体的存在。类风湿性关节炎因免疫复合物激活补体系统,补体被消耗,患者滑液中的补体水平较骨关节炎和痛风性关节炎患者为低。在类风湿性关节炎患者的滑液中可检出C5a和C567,它们吸引中性粒细胞游出并释放溶酶体酶类,导致血管通透性升高和组织损伤。

前列腺素(PG) 源自花生四烯酸,而后者是由细胞膜磷脂在磷脂酶A2催化下生成的。根据化学结构的不同,PG分为几个类型。有的类型能使微血管壁通透性升高,有的使之降低,且因血管床不同其作用亦异。PGE能使微血管扩张和升高微血管壁及溶酶体膜的通透性。给人皮内注射PGE1能引起红斑和水肿。给大鼠足跖注射PGE可引起水肿,其程度随剂量增加而增强。向狗关节内注射PGE1或PGE2均可引起急性关节炎。狗爪烫伤后有大量PGE2释入淋巴。兔眼受机械刺激时也有PGE2释入前房。

炎症组织的PG量与中性粒细胞聚集程度成正比。这是由于浸润于炎症组织中的中性粒细胞从溶酶体释放磷脂酶A2,它使细胞膜磷脂游离出花生四烯酸,后者在PG合成酶的作用下,生成PG所致。白细胞在吞噬过程中有PG释放。

PGE能加强缓激肽和组胺的升高微血管壁通透性的作用。PG本身不引起明显的疼痛,但它能提高痛觉末梢的敏感性,因而能加强和延长机械性及化学性(缓激肽等)致痛作用。

鹿角菜素诱发大鼠胸膜炎的研究表明,最初渗出与组胺、5-羟色胺有关,其后的渗出与缓激肽有关,后期的渗出与PG有关。提示炎症介质有些可同时出现,有些则可先后相继出现和发生作用。

研究证明,前列腺环素(PGI2)、白三烯C4、D4等能使微血管通透性增高,血栓素能引致白细胞游出,都参与炎症反应。它们都产自花生四烯酸。

淋巴因子 是致敏淋巴细胞(主要为T细胞)与相应的抗原孵育,或非致敏的淋巴细胞受致丝裂原(mitogen)如植物血凝素等刺激时,合成并释放的一组生物活性物质(参见“超敏反应”)。在Ⅳ型超敏反应的组织损伤中,可能有淋巴因子参与。其主要作用是将巨噬细胞吸引至反应部位,并释放细胞毒因子和溶酶体酶类,引起炎症反应,造成组织损伤和移植物坏死。

血管现象

血液流变学变化 从流变学角度观察炎症局部的血管现象,可看到相继发展的三个时相。

(1) 高流动相: 致炎刺激物作用于局部组织引起微动脉出现短暂收缩后发生明显舒张,继而毛细血管大量开放,血流加速,血流量增多,微动脉搏动增强,局部出现动脉性充血而发红。

(2) 低流动相: 继高流动相之后,进入低流动相。此时血流转而变慢,血流量减少,由动脉性充血转入静脉性充血。血流变慢是多种因素促成的,包括血浆渗出导致血液浓缩、血液粘滞性增高,微静脉内皮细胞肿胀、白细胞靠边粘附、红细胞聚集和血栓形成,增加血流阻力等。

(3) 血流淤滞相: 由于造成低流动相的上述因素的加剧,血流速度变慢更加明显,以至出现血流停滞前的钟摆样运动,称为淤滞前期。如果损伤继续发展或损伤较重,血流可完全停止,称为血流淤滞。血流淤滞常先发生于微静脉,在光学显微镜下可见红细胞聚集成均质性的红色柱状物。此外,在微血管中还有不同程度的溶血现象。

血栓形成 细菌毒素、抗原-抗体复合物、物理或化学刺激等均可损伤血管内皮,致血小板和白细胞粘附于损伤部位,血栓开始形成。此时,血小板粘附于受损伤的血管内壁,很快形成颗粒状物突入血管腔内。当炎症发展时,常形成多数微血栓,它们可脱落随血流带走。电子显微镜观察证明,微血栓主要是由血小板和纤维蛋白构成疏松或致密的凝聚物。血小板呈不同程度的肿胀和脱颗粒。可见,血栓形成主要是血管内皮损伤和血小板的粘附、释放(二磷酸腺苷、5-羟色胺等)、聚集并激发了凝血系统的结果。变应性炎症如Arthus反应所形成的血栓,在血小板和中性粒细胞内外均有抗原-抗体复合物。

出血 Arthus反应和Shwartzman反应时的出血,可因中性粒细胞溶酶体释放酸性蛋白酶类引起。急性胰腺炎出血与胰蛋白酶的作用有关。热伤出血是血管破裂所致。电子显微镜观察证明,在炎症组织可见到红细胞出现于微血管内皮细胞间的裂隙 红细胞的渗出是血管通透性明显升高的结果。

红细胞的渗出是血管通透性明显升高的结果。

血管通透性升高和渗出 渗出是炎症的一个基本组成部分。急性炎症渗出构成的水肿,是炎症局部肿胀的主要原因。渗出液中含有浓度较高的血浆蛋白,血管壁损伤较轻时,以白蛋白和球蛋白为主,严重时纤维蛋白原也可渗出。电子显微镜的观察为阐明血管壁通透性升高提供了依据: 在炎症组织可见微血管内皮细胞间的紧密连接处形成裂隙,尤以微静脉明显。这可能是内皮细胞收缩蛋白被激活的结果,其根据是:

❶血管内皮细胞存在着收缩蛋白样物质;

❷内皮细胞核皱缩。实验资料表明,组胺、5-羟色胺、缓激肽等能使微血管壁形成裂隙,注入血管内的示踪物如胶性碳、铁蛋白等沉积于裂隙、基底膜和血管外。

急性炎症时的血管通透性升高,一般有两个时相。第一时相在致炎刺激物作用后立即出现,故称速发型血管通透性反应,历时短暂,发生于微静脉,可能是组胺和(或)5-羟色胺所引起。它可被抗组胺药部分或全部抑制,事先以组胺释放药处理也能预防。紧接着出现第二时相,通透性升高的程度比第一时相明显,持续时间也较长,称为迟发型血管通透性反应。发生于微静脉和毛细血管,可能是其他炎症介质所引起,抗组胺药不能防止其发生。动物实验还表明,渗出的时相性(是否出现两个时相)以及两个时相的持续时间长短,取决于致炎刺激物的种类、强度、作用时间以及实验动物的种属。例如,用54℃的热刺激豚鼠皮肤20秒钟,可见到两个时相;但在大鼠则第一时相缺如或很轻微。又如,恶性水肿杆菌毒素只引起迟发型血管通透性反应,而无第一时相出现。

白细胞游出、吞噬和杀菌作用 当炎症灶的血流变慢时,可见白细胞在缘流中滚动,不断撞碰血管内皮,然后粘附于微静脉的内皮细胞上,有时也粘附于毛细血管的内皮细胞上,可不断被血流冲走。粘附于内皮上的白细胞向内皮细胞间裂隙伸出膜样突起,继而胞质流入其中形成“伪足”,主动游出血管外,并可进入终末淋巴管。一般认为嗜酸粒细胞、嗜碱粒细胞和单核细胞也能以与中性粒细胞相同的方式从微静脉游出。在Ⅲ型超敏反应(向家兔耳窗内注射抗原-抗体复合物)和Ⅳ型超敏反应(将同种异体移植物植入家兔耳窗内)的实验均看到,白细胞粘附于微静脉内皮细胞上并游出血管外。不过Ⅳ型超敏反应时还有淋巴细胞游出,淋巴细胞可穿过微静脉内皮细胞间裂隙游出。体内实验证明,C5a具有吸引中性粒细胞的作用。向豚鼠或小鼠腹腔注射内毒素或糖原,腹腔液中很快出现C5a,1~2小时后有大量中性粒细胞游出; 而C5缺乏的动物则不发生游出。体外实验表明,C3a、C567、激肽释放酶、纤维蛋白肽类等也有吸引白细胞的作用。此外,淋巴因子能吸引单核细胞游出。

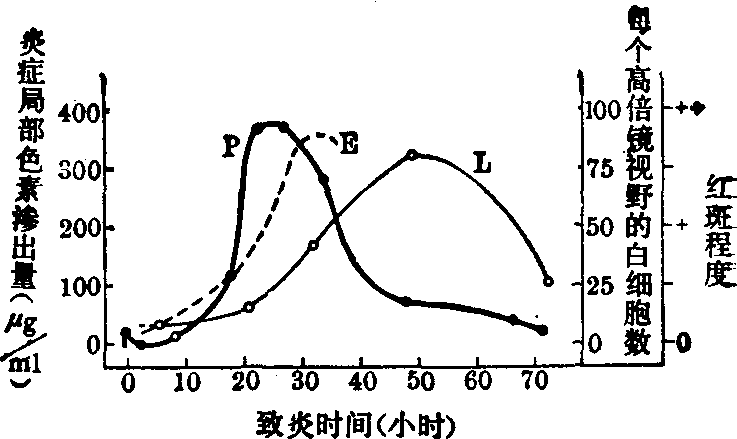

紫外线照射家兔皮肤后白细胞游出(L)、血管通透性(P)和红斑(E)的变化过程(自Logan,G,和Wilhelm,D L,1966)

中性粒细胞和单核巨噬细胞的吞噬作用,是炎症反应的中心环节。这些细胞能够吞噬颗粒物质,尤其是细菌。若事先对该细菌有过接触,在有特异性抗体参与下,对该种细菌的吞噬能力可明显加强。有一些因素 (如温度、pH、激素等)能影响吞噬活动,但最重要的是调理素。当吞噬细胞表面与经过调理的细菌接触时,细胞膜发生内凹陷,将细菌裹入细胞内(在此过程中,细胞内的微丝和微管起重要作用),并将它包围形成吞噬体;然后,邻近的溶酶体(初级)和吞噬体融合,溶酶体(次级)向吞噬体内释放酶类而形成吞噬溶酶体,将细菌杀死和溶解。当细菌作用强烈时,细胞本身也可被溶解破坏,而影响炎症反应。

杀菌作用的机制复杂。中性粒细胞在吞噬作用后,生成活性氧。活性氧在杀菌上起重要作用。此外,在吞噬过程中,次级溶酶体向吞噬体内释放髓过氧化物酶(MPO)。在髓过氧化物酶、H2O2 (细胞吞噬时胞浆内浓度增高)和卤素(I-、Cl-、Br-)的共同参与下,卤素与细菌结合,起到杀菌效果。与此同时,MPO使Cl-等卤素离子氧化生成“活化”卤素,使菌体脱氨基和脱羧基而被杀死。吞噬溶酶体内的酸度非常高 (pH3.5~4),激活酸性水解酶类,能杀灭某些细菌。中性粒细胞和单核细胞中的溶菌酶,能使细菌壁的肽多糖分解,从而消化细菌。如果有补体、H2O2或维生素C存在时,杀菌作用能更加发挥。溶酶体含有阳离子蛋白如乳铁蛋白,对某些细菌也有杀灭作用。巨噬细胞缺乏髓过氧化物酶和阳离子蛋白,其杀菌效应靠溶菌酶、H2O2或过氧化氢酶。H2O2和过氧化氢酶可直接或间接通过生成醛类而杀菌。

淋巴循环变化 炎症时由于微静脉的通透性升高,血浆外渗,加之毛细淋巴管内皮细胞裂隙增大,因此渗出液进入淋巴管增多,淋巴回流量可增加1~20倍。在生理和病理情况下,从微静脉逸出的血浆蛋白分子极少直接返回血管,主要经淋巴管入血。一般说来,当机体受到微弱的致炎刺激出现血流量增加、但血管通透性尚未明显升高时,由于水和电解质进入淋巴增多,使其蛋白质浓度降低,白细胞不见增多;当受到中等度致炎刺激时,微静脉的通透性升高,淋巴的蛋白含量逐渐增多,甚至相当于血浆含量。此外,脂质、脂蛋白、各种酶类(碱性磷酸酶、乳酸脱氢酶、蛋白水解酶等)、中性粒细胞、淋巴细胞、浆细胞、抗原、细菌、抗体、补体以及组织崩解产物等亦见于淋巴中。炎症发生后24小时内中性粒细胞增多,以后,由淋巴细胞和浆细胞取而代之。致炎刺激强烈时,淋巴中混有多量的红细胞。血管通透性极度升高时,淋巴的纤维蛋白原含量增多,从而形成淋巴栓,妨碍淋巴回流,使炎性水肿加剧。

毛细淋巴管内皮细胞向管壁周围伸出一些突起,与胶原纤维、结缔组织相连结构成“固定微丝”。炎症时水肿液浸润结缔组织、胶原纤维,可能牵拉固定微丝引起淋巴管扩张。若水肿过于严重致组织压力过大时,则可使淋巴管塌陷。

影响炎症反应的内分泌神经因素 糖皮质激素对炎症有明显影响。它的抗炎作用是通过降低血管通透性、减轻炎性水肿、抑制白细胞游出和巨噬细胞的吞噬活动以及抑制成纤维细胞的增殖来体现的。此外,雌激素能抑制前列腺素的生物合成,抑制各种刺激所诱发的大鼠足跖水肿并对某些类风湿性关节炎有治疗作用。

神经递质方面,肾上腺素能抑制用鹿角菜素、甲醛溶液等诱发的大鼠足跖水肿; 乙酰胆碱也能抑制甲醛溶液诱发的大鼠足跖水肿。

局部轴突反射在急性炎症的发生中具有明显作用。浸润麻醉大鼠足跖能抑制甲醛溶液诱发的足跖水肿。感觉神经逆向刺激能引起小动脉扩张和血管通透性升高。

丘脑或脊髓-丘脑受损伤的患者,对组胺诱发的充血反应减弱,表明炎症时的血管扩张也受中枢神经系统调控。横断脊髓的中部则使鹿角菜素或甲醛溶液诱发的大鼠后肢足跖速发型血管通透性反应消失,但前肢足跖(横断之前方)的速发型血管通透性反应仍然出现。以上资料说明中枢神经对炎症反应有影响,但通过哪些途径尚缺乏系统研究。

炎症

炎症是机体对各种损害因素作用所发生的局部组织反应,包括体液、神经、血管和细胞反应所组成的以组织变质、渗出和细胞增生为其共同特点的一种病理过程,其本质是一种以防御为主的反应。

中国古代医学文献早就有关于炎症的记载。2000多年前的医学巨著《内经》中已有某些感染性疾患 (如 “痈”、“疽”)的记载,公元610年,巢元方的《诸病源候论》曾对“丹毒”有详细的描述。西方医学对炎症的真正认识始于Celsus,他第一次将炎症的局部表现扼要地概括为“红、肿、痛、热”,之后,Galen又增加了“功能障碍” 的表现。虽然中、西医学家们对炎症的局部临床表现早有所认识,但接触到炎症本质还是近百年来的事。Cohnheim (1882)在活青蛙肠系膜上直接观察到实验性炎症的血管反应和细胞渗出,强调了这些反应的重要性。Metchnikoff(1891)应用比较解剖学的方法观察白细胞吞噬细菌和其他异物的过程中,发现吞噬作用是炎症的防御机理中的中心环节。到了20世纪,Lewis (1924)对皮肤打击损伤引起血管的三联反应的研究中,认识到炎症局部充血的发生与组织胺的释放和作用有着密切的联系。Menkin(1940)又进而通过炎症渗出物的化学分析,发现一些能诱使白细胞从毛细血管游出的化学物质,称之为“白细胞诱导素”,有些能引起机体发热的物质称之为 “致热原”。虽然他所谓的白细胞诱导素未能被证实,但他的工作却启发病理学家继续深入研究炎症反应的化学机理。近20年来由于生物化学、细胞生物学、免疫学、分子药理学的发展,以及新的科学技术和实验手段的应用,炎症机理的研究已进入亚细胞和分子水平的领域,对炎症介质的研究也日趋深入。

炎症的原因很多,多数是外源性的,包括物理(如高温、低温、紫外线、放射线和机械损伤等)、化学(如强酸、强碱、毒物等)、生物(如病毒、细菌、真菌、立克次体、螺旋体和寄生虫等)等因素。炎症亦可能是由免疫反应引起的,如链球菌感染后肾小球肾炎等。总之,几乎任何致病因素,只要能造成组织的损伤,就可引起炎症反应。

炎症的基本病理变化可概括为变质、渗出和增生三个过程,而这些变化又是彼此密切相关的。这些变化实质上是致炎因素对机体组织的损害作用和机体对致炎因素的抗损害反应在形态上的表现。

(1) 变质: 炎症局部出现的代谢、功能的改变和组织的变性、坏死统称为变质,但通常所谓的变质,则指其形态变化而言。变质的发生机制有二:

❶致炎因素的直接损害,如高温能使组织的蛋白质凝固,细菌毒素可干扰或破坏细胞的正常代谢,阿米巴原虫能分泌溶组织酶溶解和破坏组织等。

❷具抗原性的病原引起的Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型变态反应及炎症局部所发生的血循环障碍。

变质在形态上显示实质细胞的混浊肿胀、水样变性、脂肪变性或坏死,以及间质的粘液样变性和纤维素样坏死等改变。因此,变质反映炎症的病理过程中以组织损害为主的一种改变。然而,在局部组织发生变质的同时又可释放大量组织胺、5-羟色胺和激肽类等血管活性物质(介质),它们是炎症发展所不可缺少的物质,能促进渗出和增生等一系列变化。

(2)渗出: 是炎症过程中血液中的液体和细胞成分通过血管壁进入组织内的过程。渗出前,局部血管先发生充血,这主要是通过神经体液作用而实现的。初期的充血,主要是由于神经因素,致炎因素作用于局部可能立即引起轴突反射,使该局部细动脉扩张。较久的血管扩张则由于血管运动神经的支配作用。实验证明,切断兔耳的交感神经分支可使局部充血更为明显; 切断耳大或耳小神经分支,则局部血管持续痉挛。另外的实验表明,炎性充血时儿茶酚胺和乙酰胆碱类物质亦参与反应。但上述神经体液因素所引起的充血常发生于炎症的早期。炎症后期的血管的持续扩张充血则还与炎症局部因组织破坏,大量血管活性物质的释放有关。在细动脉扩张之后,局部发生动脉性充血,毛细血管充分开放,其血流加速。但随着局部血床的扩大,血流即逐渐缓慢,同时更由于血管壁通透性增高导致血液液体成分外渗,血液浓缩。外渗的液体造成水肿,压迫局部小静脉。毛细血管内皮细胞也发生肿胀而阻碍血流。这些因素的共同作用,使局部血流更形缓慢甚至发生血停滞。这样,炎症的充血阶段即过渡到以渗出为主的阶段。

渗出有液体成分渗出和血液细胞的渗出。通常在细胞渗出之前,先发生一定量的液体渗出,这是由于致炎因素和炎症介质的作用,导致血管壁通透性增加的结果。最初是血浆的液体、电解质和分子量较小的白蛋白渗出,以后分子量较大的球蛋白、纤维蛋白原、甚至红细胞亦可渗出到组织间隙内,局部组织因此而发生水肿,这种水肿称为炎性水肿。液体成分的渗出,有增强局部组织防御功能的一面,但如渗出液过多也可造成不良后果,如心包腔和胸腔内积液过多,可压迫心、肺而影响其功能。若渗出的大量纤维素未能被溶解吸收,则可因机化而造成粘连,造成心包粘连、胸膜粘连和肠粘连等后果。

血细胞的渗出,除红细胞外,都是主动的,它们能穿过血管壁而游出血管外,这些游出的白细胞统称炎症细胞。它们集中于炎症灶内,发挥其各自的功能,吞噬、消化和杀灭病原体,为组织修复创造有利的条件。

(3) 增生: 炎症灶中常因致炎因子、炎症介质和组织崩解产物的刺激,发生细胞的增生,其主要成分有单核巨噬细胞系统的细胞、毛细血管内皮细胞、成纤维细胞以及炎区附近的上皮细胞。这种增生称为炎性增生。在某些情况中,增生过程可见于急性炎症,如伤寒时的全身单核巨噬细胞系统的增生,链球菌感染后急性肾小球肾炎时的肾小球血管系膜细胞增生,但更多见于炎症的后期和慢性炎症。尤其是成纤维细胞和毛细血管内皮细胞增生所形成的肉芽组织,是炎症后期组织修复和创伤愈合的基础,也是机体防御机理中的一个重要环节。然而,增生过程亦并非都对机体有利,如风湿性心内膜炎时,如果瓣膜的粘连、机化和纤维组织增生严重,常可导致瓣膜狭窄或关闭不全,继而引起心脏功能不全的严重后果。

综上所述,炎症的病理过程可概括为变质、渗出和增生三个过程,它们互相联系,互相影响。炎症局部出现的红、肿、热、痛和功能障碍都与上述三个过程有关,局部炎症代谢和崩解产物的吸收,可通过体液神经反射而引起全身反应,如发热、白细胞增多、单核巨噬细胞系统的增生、抗体生成以及内脏器官(心、肝、肾等)的中毒性变性和坏死等。

炎症的经过和转归(痊愈、迁延不愈、蔓延和扩散)与病原因子的致病性及其强度,机体的免疫状态,病变的部位和范围,是否得到及时和适当的治疗等因素有关。

炎症,根据其病变的主要性质可分为变质性炎症、渗出性炎症和增生性炎症。

变质性炎症 以炎区组织的变性或坏死为主要表现的一种炎症。多见于肝、肾、心、脑等实质性脏器,常是某些重症感染或严重中毒的结果。例如重型病毒性肝炎、白喉杆菌外毒素引起的中毒性心肌炎等。本型炎症多呈急性经过,严重者可以致死。

渗出性炎症 以渗出过程占优势为特征的炎症。根据渗出物成分和病变的特点不同,又可分为浆液性、纤维素性、化脓性、出血性和卡他性等。

浆液性炎 以浆液渗出为主的炎症。多见于疏松结缔组织如皮肤、粘膜和浆膜等处。疏松结缔组织的浆液性炎常表现为炎性水肿,皮肤的浆液性炎(如皮肤Ⅱ度烧伤)可在局部形成水泡,浆膜的浆液性炎 (如结核性胸膜炎)可引起浆膜腔积液。渗出的浆液一般易被吸收。但心包腔或胸腔的大量积液,有时会因压迫心、肺而引起不良后果。

纤维素性炎 以大量纤维蛋白原渗出并形成纤维素为特征的一种炎症。常见于白喉、杆菌性痢疾、大叶性肺炎等疾病,有时也可见于尿毒症和汞中毒等疾病。因病原因子的不同,病变可累及粘膜(喉头、气管粘膜、肠粘膜)、浆膜(胸膜、腹膜和心包膜)和肺等。如发生在粘膜,可在其表面形成由大量纤维素、炎细胞和坏死的粘膜组织所构成的假膜(如白喉、杆菌性痢疾等),故有假膜性炎之称。心包膜的纤维素性炎时,由于心脏的搏动,两层心包膜互相摩擦,渗出在心包膜上的纤维素可形成无数绒毛状被覆物,称为绒毛心。渗出的纤维素必须经中性粒细胞释放的蛋白酶的作用使其液化后,才能被吸收而消散。故当纤维素渗出过多而蛋白酶释放较少时,纤维素不能被完全液化吸收,最终被机化而引起浆膜粘连(如胸膜粘连、心包粘连等)或肺的肉质化。

化脓性炎 以大量中性粒细胞渗出并伴有不同程度的组织坏死而形成脓液为特征的一种炎症。常由葡萄球菌、链球菌、脑膜炎双球菌等化脓菌感染所致。大量中性粒细胞渗出后发生坏死、崩解,释放出多量水解酶,使坏死组织液化而形成脓液,这个过程称为化脓。

脓肿是一种局限性化脓性炎症。早期在炎症的局部组织内有大量中性粒细胞的浸润,随后白细胞和局部组织都发生坏死,并溶解、液化,形成含有脓液的囊腔,即为脓肿。疖就是一种皮肤的脓肿。在急性期,脓肿周围的组织有明显的充血、水肿和大量炎细胞浸润,以后逐渐出现肉芽组织增生而形成脓肿膜。脓肿膜有吸收脓液及限制炎症扩散的作用。位于皮肤和粘膜的脓肿,如病原体继续存在,中性粒细胞渗出和组织坏死继续发展,脓液形成增多,脓腔逐渐扩大,可在其表浅处发生破溃,造成组织缺损,称为溃疡。深部脓肿可向体表或自然管道穿破,这个穿透组织的通道称为窦道。如深部脓肿的一端向皮肤表面穿破,另一端向自然管道穿破,使二者沟通,这一管道称为瘘管。如肛瘘、气管食管瘘等。窦道和瘘管壁均由肉芽组织构成,可长期存在而不易愈合。

蜂窝织炎是一种弥漫性化脓性炎症,多发生于皮下、肌肉、阑尾等处的疏松组织。皮肤的蜂窝织炎主要由溶血性链球菌所致,由于此菌能释放透明质酸酶和链激酶,它们可分别降解结缔组织基质中的透明质酸和溶解纤维素,使细菌易于扩散蔓延,故此类炎症病灶常无明确的界限。

出血性炎 因炎性渗出物中含大量红细胞而得名。此类炎症很少单独存在,常与其他类型的炎症混合存在,如浆液出血性炎、纤维素性出血性炎和化脓性出血性炎等。可见干炭疽、流行性出血热、钩端螺旋体病和鼠疫等疾病。

卡他性炎 一种有多量浆液或粘液渗出的粘膜炎症。渗出液大量从粘膜表面排出,一般不伴有组织的明显破坏。因渗出成分的不同,卡他性炎又可分为浆液性卡他(如感冒早期的鼻粘膜炎)、粘液性卡他(如杆菌性痢疾的结肠炎)、脓性卡他(如化脓性支气管炎)。

增生性炎症 以组织、细胞增生为主要特征的一种炎症。多呈慢性经过,如慢性扁桃体炎常伴有淋巴组织的增生,以致扁桃体明显增大;又如鼻粘膜和子宫颈粘膜的慢性炎症,粘膜上皮及固有膜的疏松结缔组织常发生局限性增生而形成息肉,称为炎性息肉;肺的某些慢性炎症病灶中,可发生由多种细胞成分增生的病灶,界限清晰,外观似肿瘤,称为炎性假瘤。增生性炎症中以肉芽肿性炎最为特殊。肉芽肿性炎是指炎症灶中有多量巨噬细胞增生并聚集成堆,形成结节状病灶的炎症,病灶内常有多核巨细胞的形成。

炎症

炎症是机体对抗致病因子引起的损害的一种反应。它是一种以防御为主的病理过程,能起到消除损害、保存机体的作用。

引起炎症的致病因子很多,一般可概括为两大类:

❶生物性因子,包括致病的微生物,如细菌、病毒、螺旋体、真菌和寄生虫等,以及它们的代谢产物和毒素。

❷非生物因子,包括高温、低温、放射性物质和机械性损伤等物理因子,以及强酸、强碱和毒气等化学性因子。一般称生物性致病因子引起的炎症为感染。

炎症的基本病理变化可概括为变质、渗出和增生三个过程。这三个过程又几乎是同时发生和相互影响的。在致病因子的作用下,局部组织和细胞的坏死、崩解,使大分子物质分解为许多小分子和离子,使炎区组织的渗透压显著增高;同时又产生组胺、5-羟色胺、激肽类和白细胞诱导素等,这些生物活性物质可以引起血管平滑肌舒张、毛细血管通透性增高、血浆渗出和白细胞游出等反应。其结果是小动脉在短暂的收缩后发生扩张,血流加速,流量增加,发生充血,以后小静脉和毛细血管相继扩张和发生郁血; 游出血管外的白细胞受到主要是通过补体系统激活而产生的趋化因子的吸引,沿着组织间隙向炎区移动和集中;渗出的血浆中的抗体、补体等调理素,通过调理作用,使细菌或组织崩解物易被向其集中的白细胞所吞噬。白细胞伸出伪足将它们包围,形成吞噬体。随后,胞浆内溶酶体颗粒与吞噬体相融合,颗粒破裂,释出过氧化物酶、细胞自溶酶、脂肪酶、蛋白酶、核酸酶等,将它们杀死和消化。白细胞游出和集中至炎区组织中的现象,称为炎细胞浸润。急性炎症时,主要为嗜中性白细胞浸润。单核细胞和淋巴细胞浸润常见于慢性炎症,而嗜酸白细胞浸润则主要见于寄生虫感染或过敏性炎症时。炎症的增生性变化存在于炎症的各个时期,而以炎症的后期和慢性炎症期比较明显,主要是炎区的组织成分增生,对限制炎症的扩散,填补和修复组织的缺损,以及疤痕形成和上皮化都有重要的作用。在炎症时,特别在急性炎症时,局部组织中渗出和增生性变化起着阻挡和限制外来的致病因子于局部的作用。当这种炎症性的防御反应不能阻挡致病因子的作用时,炎症即能从局部向全身扩散。影响炎症演变的局部因素有局部血液循环不良、坏死组织或异物存留等,全身因素有营养不良,抗体和补体的缺乏,以及白细胞减少和功能缺陷等。

根据炎症发生的缓急和病程的长短,炎症分为急性炎症、亚急性炎症和慢性炎症,但它们之间又常可相互转化。慢性炎症常因急性炎症治疗不彻底迁延所致,如慢性阑尾炎、慢性骨髓炎等。当机体抵抗力削弱,或因致病因子的增强,慢性炎症又可转为急性发作或病情恶化,如慢性阑尾炎急性发作等。

炎性充血使炎症处呈鲜红色,以后,由于小静脉的郁血,转为暗红色。炎性渗出和水肿造成局部肿胀。动脉充血、血流量增多、组织代谢亢进使局部温度增高。炎性渗出物和代谢产物的积聚可压迫和刺激神经末梢引起疼痛,也可造成局部功能障碍。在较严重的炎症,除局部症状外,尚出现全身反应,如发热、血液中白细胞计数增高,以及机体的主要免疫器官网状内皮系统的活动增强和明显增生,并常有心、肝、肾、脑等脏器的中毒性改变。

炎症的结局与机体的防御机能和病变的特点、部位和范围等因素有关。当机体的防御机能占优势时,炎症可吸收消散,被破坏的组织得到修复和愈合,称为痊愈。如机体抵抗力较弱或致病因素较强时,炎症可蔓延扩散(如败血症、脓血症等),病情加重,甚至危及生命。此外,还可因致病因子引起的病理性免疫反应,机体不能将其及时消除,而长期存在体内和反复发生作用,以致炎症常迁延而成为慢性病变,长期得不到痊愈,如慢性肝炎、慢性肾炎等。

炎症固然是机体的防御反应,但在一定条件下也会给机体带来有害的作用。组织的变质严重时,受累的组织可完全失去功能,如脓性指头炎后期的指骨坏死,可造成残废。浆膜腔的渗出液过多时,可造成邻近脏器的受压,如胸膜炎时的胸腔积液可压迫肺,造成呼吸困难。因此,在炎症的防治方面,必须采取积极有效的措施,如增强机体的免疫能力和采用药物等来限制或消灭致病因子,使炎症及早消退,并防止其可能产生的有害作用,以保证机体的迅速恢复。

- 矿山机械设计是什么意思

- 矿山材料简明手册是什么意思

- 矿山水净化站是什么意思

- 矿山水灾是什么意思

- 矿山法是什么意思

- 矿山测量是什么意思

- 矿山测量员手册是什么意思

- 矿山测量座标增量表是什么意思

- 矿山炸药常数手册是什么意思

- 矿山瓦斯是什么意思

- 矿山矿石堆是什么意思

- 矿山税是什么意思

- 矿山经营是什么意思

- 矿山设备厂是什么意思

- 矿山设备工业是什么意思

- 矿山设计院是什么意思

- 矿山运输系统是什么意思

- 矿山青工是什么意思

- 矿工是什么意思

- 矿工、垂危病人、囚犯保护神是什么意思

- 矿工代表团是什么意思

- 矿工夫妇是什么意思

- 矿工安全帽是什么意思

- 矿工联合会是什么意思

- 矿工肘是什么意思

- 矿工自我保健手册是什么意思

- 矿工装备是什么意思

- 矿帽是什么意思

- 矿床是什么意思

- 矿床充水因素是什么意思

- 矿床勘探是什么意思

- 矿床勘探报告是什么意思

- 矿床地理条件是什么意思

- 矿床学是什么意思

- 矿床学、矿产普查与勘探是什么意思

- 矿床成矿期是什么意思

- 矿床水文地质学是什么意思

- 矿床的分类是什么意思

- 矿政司是什么意思

- 矿政局是什么意思

- 矿政监督署是什么意思

- 矿朴是什么意思

- 矿权是什么意思

- 矿林是什么意思

- 矿柱林是什么意思

- 矿样是什么意思

- 矿棉厂是什么意思

- 矿毒田改良是什么意思

- 矿水是什么意思

- 矿沙是什么意思

- 矿油是什么意思

- 矿泉是什么意思

- 矿泉在康复医疗中的作用是什么意思

- 矿泉水是什么意思

- 矿泉水和瓶装水生产技术手册是什么意思

- 矿泉水和纯净水工业手册是什么意思

- 矿泉水资源是什么意思

- 矿泉浴是什么意思

- 矿泉浴场是什么意思

- 矿泉疗法是什么意思