《灯笼》

一对灯笼街上行,

一个昏来一个明。

情哥莫学灯笼千个眼,

只学蜡烛一条心;

二人相交要长情。

——明·冯梦龙辑《山歌·桐城时兴歌》

这是一首要求爱情专一,永远坚贞不渝的情歌。

灯笼,是用竹片编制成笼形的灯具,外面糊纸或绢,里面点蜡烛。因为糊的纸或绢透明度不同,或蜡烛火光本身的强度有别,所以会造成“一对灯笼街上行,一个昏来一个明”。昏,指灯光昏暗。明,指灯光透明。这里是以“一对灯笼”的一昏一明,来比喻两人对待爱情的态度有差别:一个态度暖昧,一个则态度明朗。语气之中对情哥有所抱怨,而通过这种比喻来表达,又不露出抱怨的痕迹,使情哥听了不致于有受到什么伤害的感觉。这样,把情人之间的关系,刻画得很有分寸,显得非常适度、得体。

“情哥莫学灯笼千个眼,只学蜡烛一条心;二人相交要长情。”这是她对情哥的恳切要求和殷切期望。灯笼因为要有许多眼孔,才好透明,故这里以“莫学灯笼千个眼”,来表示她要求情哥对爱情要专一,不要有许多心眼,又爱上其他的人。要像蜡烛一样只有“一条心”,一心一意的跟她相爱。这样才能使得两人在相互的交往之中不断增进感情。

这首情歌用的比喻很形象,以灯笼的“昏”和“明”, “灯笼千个眼”和“蜡烛一条心”,又形成鲜明的对比。它使爱情专一的要求,不是建立在女子单方面的祈求上,而是通过对情人作形象化的说服和规劝,委婉而巧妙地开展适当的思想斗争,使“二人相交要长情”,有更加坚实可靠的基础。

灯笼

又称“篝烛”。一种可以防风雨的照明用具。以纱、葛或纸作成笼子,里面有盘座,插烛燃之。明人《事物原始》载:“徐广曰:灯笼,一名篝烛,燃于内,光映于外,以引人步。始于夏时。”当古已早有之。《宋书·武帝本纪》:“壁上挂葛灯笼。”唐宋时,灯笼形制已多样而精巧。可以提携,也可悬挂。秦观《满庭芳》词:“点上纱笼画烛,花骢弄,月影当轩。”纱笼,指轻纱蒙罩的灯笼。

灯笼təŋ213 luŋ24

悬挂或手提的用来照明的器具。多用竹、木作骨架外罩以纸或纱,里面点蜡烛。《南史》: “壁上挂葛灯笼。”

灯笼dēnglong

用纸、纱等做挡风罩的照明灯具,现多用于装饰

△ 大红~|挂~。

【注意】“笼”这里读轻声。

灯笼dēnglong

〈名〉一种笼形灯具,供照明、装饰或赏玩,外层多以细篾或铁丝等制作骨架,糊以纸或纱等透明物,内燃灯烛:大红灯笼│挂起灯笼。

灯笼dēnglóng

悬挂起来的或手提的照明用具,以竹篾等物为骨架,外糊纸或纱,内点蜡烛或灯泡。

【组词】一个灯笼︱大红灯笼︱手提灯笼︱制作灯笼

【例句】柿子树上挂着许多大柿子,像一个一个的红灯笼。

❍ 在春节期间,北方农村家家门前要挂红灯笼,贴对联和挂钱。

【近义】火把︱纱灯︱宫灯

灯笼

造型的一种。通常指“第一中间人”以马步姿势站立在“下面人”肩上,“第二中间人”站在“第一中间人”膝上组成中空的架子称灯笼。“上面人”在“第二中间人”的身上完成各种平衡或倒立动作构成“灯笼造型”。“灯笼造型”的动作难度主要取决于“上面人”和“第二中间人”之间组成的动作难度价值。根据规则要求,“灯笼造型”的最终图案应保持4秒钟。组架的方法可在同伴帮助下采用蹬、拉、扶、托等方式逐一上至下面运动员的肩上、膝上组成灯笼架子。技术关键在于运动员逐一控制平衡,使总重心保持在“下面人”脚的支撑面内。练习方法可采用逐级练习过渡至完整的“灯笼造型”。

灯笼dēng·long

手提或悬挂或竖立的照明器具。一般用细竹篾或铁丝扎成各种形状的骨架,外糊纸或纱(也有用玻璃罩的,雨天使用),里面点蜡烛或油灯:鸳鸯又不曾有个作伴的,也不曾提~,独自一个,脚步又轻,所以该班的人皆不理会。(七一·1745) (宝玉)一直到了宁国府前,只见府门洞开,两边~照如白昼。(十三·273)黛玉笑道,“这个天点~?”宝玉道,“不相干,是明瓦的,不怕雨。”(四五·1048)

亦稱“燭籠”、“籠燭”。照明用具。以竹篾、木條紥成籠架,蒙以紙或紗絹為罩,燃燭其中,故名。可防風,多用於室外。《宋書·武帝紀下》:“牀頭有土鄣,壁上掛葛燈籠、麻繩拂。”唐·張籍《楚宫行》:“千門萬户開相當,燭籠左右列成行。”唐·張喬《遊南岳》 詩:“澗松閒易老,籠燭晚生明。”宋·曾鞏《早起赴行香》 詩:“井轆聲急推寒玉,籠燭光繁秉絳紗。”《格致鏡原》卷五十四引《事物原始》:“徐廣曰:‘燈籠一名篝。燭燃於内,光映於外,以引入步,始於夏時。’”按:燈籠形制較多,其渾圓者稱“燈毬”,有角者稱“滿堂紅”。參見本類“籠燈”。

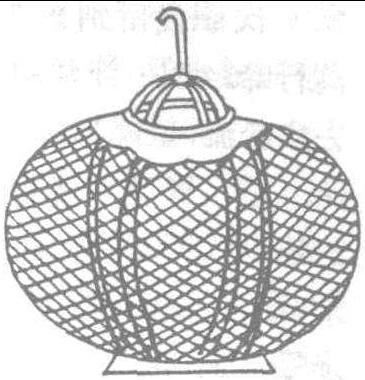

燈籠

(《三才圖會》)

灯笼dēng lóng

一作“炮台城”清末民初闽粤、南洋江湖社会谓蚊帐。《海底·闽粤及南洋各地通行之隐语》:“蚊帐: 炮台城; 灯笼。”《切口·三点会》:“灯笼: 帐子也。”系就其形状而言。

灯

灯(~光;~笼;~罩;电~;车~;马~;壁~;宫~;台~;顶~;红~) 釭(兰~;星~;金~;银~) 炷 镫 晴虹 凤胫

灯的别名:晴虹 照子

灯的美称:明昭使

遮风雨用的灯罩:雨帷

油灯上用来点火的纱、线等:炷(灯炷) 烛芯 灯芯 灯心 火主 灯捻 玉蚕

成束的灯芯:灯马

灯芯结成的穗状物:穗(灯穗;金~) 煤灯蕊 灯花 碎花 镫花 釭花 花烬 玉虫 银虫

烧焦的灯芯:燋炷

烛的穗状物:烛花 蜡红

灯芯燃尽后的炭灰:灯烬 灯煤

(照明或做其他用途的发光的器具:灯)

各种灯

利用电能发光的灯:电灯 电炬

电灯的旧称:电气灯

白炽灯:钨丝灯

小的电灯泡:电珠

闺中的灯:香灯

红色的灯:红灯 朱灯

莲花灯:莲炬

用雪制作的灯:雪灯

一种用以表明船舶停泊的信号灯:锚灯

在死者脚旁点的灯:随身灯

未点燃的灯:焌灯

悬挂的灯:吊灯 挂灯 灯挂

佛前垂挂的灯:轮灯

悬挂或手提的笼形灯:灯笼 笼灯

装在道路上的灯:路灯 街灯 衢灯

有台座的灯:台灯 桌灯

小灯:短檠

精致的灯具:兰灯

精美的灯:玉釭

雕饰华美的灯:华灯 华镫

《灯笼》Die Laterne

德国社会民主党在“非常法”实行期间第一个在国外出版的机关报,周刊。1878年12月15日由卡·希尔施在布鲁塞尔创刊,后迁至伦敦出版,1879年6月29日停刊。该报以信件形式寄往德国秘密散发。它的方针是反对帝国政府的反民主政策,批判社会民主党内的机会主义倾向。马克思和恩格斯在信件往来中多次提到该报,肯定这一家“一般不得罪人的《灯笼》周刊对坏蛋凯泽尔的抨击”(《马克思恩格斯全集》第34卷第104页)而党内在为新报纸拟定办报方针时,伯恩施坦认为:“至于报纸的方针,在监督委员会看来,《灯笼》不能作为榜样”,菲洛克则写道:“‘指示’新报纸……!‘采取不偏不倚的方针,尽量不过问以往发生的一切分歧’;该报不应当是‘扩大的《灯笼》’”。(《马克思恩格斯全集》第34卷第373页)对此,马克思、恩格斯明确地支持该报主编希尔施,他们写道:“这个凯泽尔事件,这个好象是希尔施犯下的不可饶恕的罪行,究竟是怎么回事呢?凯泽尔是社会民主党议员中唯一在帝国国会里发言并投票赞成保护关税的人。希尔施谴责他违反党的纪律……无疑是正确的。”“1830年以来,德国侨民在国外出版的所有刊物中《灯笼》无疑是最温和的刊物之一。要是连《灯笼》都算是偏激,那末新的机关报只会在国外的同志面前损害德国党的名誉”(《马克思恩格斯全集》第34卷第375—376页)

灯笼

lantern

灯笼

lantern

灯笼

lantern

- 吴元榘是什么意思

- 吴元济是什么意思

- 吴元济是什么意思

- 吴元济失家是什么意思

- 吴元珪是什么意思

- 吴元盛是什么意思

- 吴元章是什么意思

- 吴元良是什么意思

- 吴元训是什么意思

- 吴元钊是什么意思

- 吴元黎是什么意思

- 吴充是什么意思

- 吴兆修是什么意思

- 吴兆契是什么意思

- 吴兆昌是什么意思

- 吴兆棠是什么意思

- 吴兆棠是什么意思

- 吴兆正是什么意思

- 吴兆泳是什么意思

- 吴兆洪是什么意思

- 吴兆洪是什么意思

- 吴兆洪是什么意思

- 吴兆源是什么意思

- 吴兆琦是什么意思

- 吴兆益是什么意思

- 吴兆祥是什么意思

- 吴兆纯是什么意思

- 吴兆莘是什么意思

- 吴兆莘是什么意思

- 吴兆萃是什么意思

- 吴兆钦是什么意思

- 吴兆骅是什么意思

- 吴兆骞是什么意思

- 吴兆骞是什么意思

- 吴兆骞是什么意思

- 吴兆骞是什么意思

- 吴兆麟是什么意思

- 吴兆麟是什么意思

- 吴兆麟是什么意思

- 吴兆麟是什么意思

- 吴先保是什么意思

- 吴先喜是什么意思

- 吴先喜是什么意思

- 吴先喜是什么意思

- 吴先喜是什么意思

- 吴先声是什么意思

- 吴先恩是什么意思

- 吴先恩是什么意思

- 吴先恩是什么意思

- 吴先梅是什么意思

- 吴先民是什么意思

- 吴先民是什么意思

- 吴先民是什么意思

- 吴先民是什么意思

- 吴先洲是什么意思

- 吴先清是什么意思

- 吴先清是什么意思

- 吴光是什么意思

- 吴光是什么意思

- 吴光是什么意思