灞桥bà qiáo

桥名。在陕西西安东灞水上。本作“霸桥”。郑谷《小桃》:和烟和雨遮敷水,映竹映林连灞桥。

灞桥

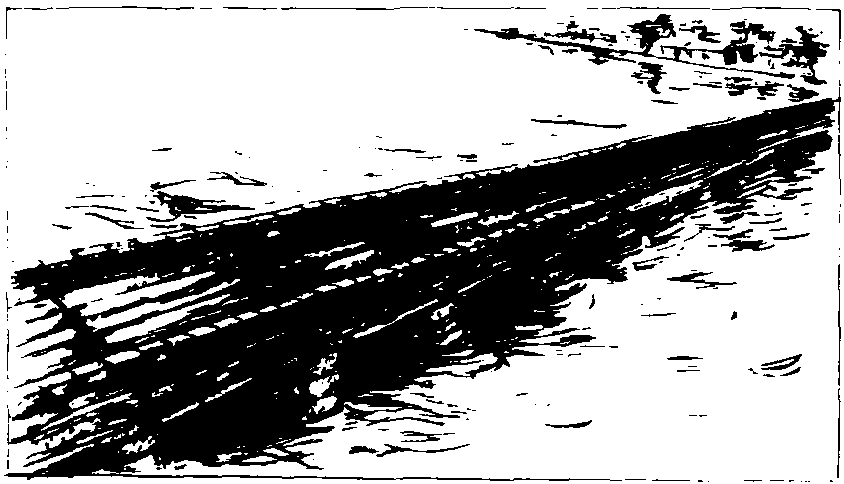

来人们常说的灞桥,一般指隋唐建造的“南桥”。秦汉时灞桥为木桥,隋南桥为石砌筑,清道光十三年(1833年)花9个月时间,建成一座长近400米,宽约7米,计67孔的新桥,桥墩由6根石柱合成一体。1958年将此桥改为公路桥。近年又在灞桥上新建一座公路桥、两座铁路桥、一座便桥,如今,上下20里的河面上已有5座桥梁。自古至今,灞桥上下发生过许多重大事件,更留下历代文人的佳言绝句。汉元帝在此为王昭君饯别,送上和蕃征途。唐时,日本仕唐的阿倍仲麻吕被批准回国,长安的众诗友与他在灞桥依依惜别。李白送友至灞桥写下《灞陵行送别》一诗,诗云:“送君灞陵亭,灞水流浩浩。上有无花之古树,下有伤心之春草。我向秦人问路岐,云是王粲南登云古道。古道连绵走西京,紫阙落日浮云生。正当今夕断肠处,骊歌愁绝不忍听。”宋代词人柳永在《少年游》中写道:“参差烟树灞陵桥,风物尽前朝。衰杨古柳,几经攀折,憔悴楚宫腰。”清初文人朱集义有诗道:“古桥石路半倾欹,柳色青青近扫眉。浅水平沙深客恨,轻盈飞絮欲题诗。”

灞桥

借指送别之地。宋史达祖《东风第一枝·咏春雪》词: “寒重暖, 便放慢, 春衫针线。 恐凤靴、挑菜归来,万一灞桥相见。”

○ 折柳

灞桥bà qiáo

地名。在长安东,为古时送客赠别的地方:野岸回孤棹,吟鞭指~。(五十·1153)按,南宋尤袤《全唐诗话》说,唐相国郑綮说过,“诗思在灞桥风雪中驴子背上。”“吟鞭”句暗用此典。

亦作“霸橋”。亦稱“長存橋”、“銷魂橋”。位於陝西西安東北二十里之灞水上。石柱木梁橋。春秋初,即於此修橋。漢修石梁橋,毁於火,王莽重建,名“長存橋”。隋開皇三年(公元583年)於漢橋南修橋。宋時全圮。清康、乾間設官渡,水涸架木橋。道光十三年(公元1833年)依隋址建石橋,長一百三十四丈,廣三丈,六十七孔。《漢書·王莽傳下》:“[地皇三年]二月,霸橋災,數千人以水沃救,不滅……其更名霸館爲長存館,霸橋爲長存橋。”北魏·酈道元《水經注·渭水三》:“霸者,水上地名也。古曰滋水矣。秦穆公霸世,更名滋水爲霸水,以顯霸功……水上有橋,謂之霸橋。”唐·鄭谷《小桃》詩:“和煙和雨遮敷水,映竹映村連灞橋。”五代·王仁裕《開元天寳遺事》卷下:“長安東灞陵有橋,來迎去送,皆至此橋爲離别之地,故人呼之銷魂橋也。”宋·賀鑄《連理枝》詞:“想灞橋春色老於人,憑江南夢杳。”

灞橋

灞桥

即霸桥。在今陕西西安市东灞水上。古灞桥位于今灞桥西北十余里处。古灞桥始建于战国秦穆公时,改滋水为灞水,因称灞桥。秦始皇时为阿房宫至郦山宫间的阁道所必经。王莽地皇三年(公元22年)桥为大火焚毁。为了使桥能长期使用,改用石墩修造,易其名为长存桥,隋开皇三年 (583年) 桥址稍向南移改筑,仍用石墩。唐宋元时屡有修葺。元代桥长八十余步,有十五孔。后因灞水东徙,桥移今址。清同治十三年(1874年)用巨石改建,桥长一百五十丈,宽三丈余。解放后用钢筋混凝土改建。灞桥在中国古代交通史上有重要位置,一向是中原通往西安的交通要道。灞桥多植柳,构成引人入胜的景色。汉唐时长安人送客东行多到此折柳作别,黯然伤怀,故又称为销魂桥。唐代诗人李白有“年年折柳,灞桥伤怀”的诗句。灞桥的景色也屡见于古籍中,西安碑林中就刻有清代灞桥风景的石刻。清乾隆年间编成的《关中胜迹图》中也载有灞桥风景画。

陕西西安灞桥

灞桥

现在陕西西安城东约10公里,是清时重修的。汉灞桥约在今灞桥西北5公里多的光泰庙附近。王莽改为长存桥。隋开皇三年(公元583年)才移至今桥稍西北 (正对唐长安城东边北头第一门通化门),改用石建。历宋元均有修葺。元时修的比较坚固,共十五孔,长八十余步,宽两丈四尺,分为三轨,旁边有栏杆,并筑堤五里,栽柳树万株。后因灞水改道东移,桥才迁到现在的地方。公元1834年又用巨石改建,134丈,76孔。灞桥是汉唐长安通往关东的交通要冲。历代多战争,因为从东进攻的力量达到灞桥再往西就没有什么障碍,所以发生在灞桥的战争就直接关系着长安的得失。公元1867年,西捻军前锋直指西安,扎营在东郊韩森寨一带,并埋伏三万人于灞桥和十里铺左右村堡中,等待随后赶来的清军。清军刘蓉所部一万四千多人由东尾追西捻军至灞桥,落入圈套,不到半天,清军全部覆没,刘蓉仅以身免。

灞桥

中国历史上的著名古桥。又作“霸桥”。位于陕西省西安市东10千米,横跨在灞水之上。春秋初年,秦穆公与东北诸侯争雄时改滋水为灞水,并修建桥梁。秦汉之时,灞桥就成为长安向东方出入的要道。隋开皇三年(583年)又在秦汉桥南里许修建了南桥。后经历代重修,就成为现在的灞桥。唐代人们送客多至灞桥,至此黯然,折柳赠别,故又名“销魂桥”。春夏之交,翠柳低垂,水花飞溅;隆冬之际,雪霁风寒,沙明石露,故有“灞桥风雪”之说。列为关中八景之一。灞桥遗址1996年被国务院确定为全国重点文物保护单位。

灞桥

汉代修造,是一座木桥,因建在灞河之上,故名。位于今西安市东北10公里,今灞河桥西北约5公里。陇海铁路在灞桥故址北边经过。它是长安城东部的天堑、要塞、地理位置十分重要,是当时进入长安的必经之道。汉专门在此设亭,加强交通和治安管理。当时长安人送别东去之客,都要至灞桥折柳赠别。王莽时,灞桥发生火灾,数千人救火不灭,后重新修复,取名长存桥。

- 蚁附于芥是什么意思

- 蚁附蜂屯是什么意思

- 蚁附蝇集是什么意思

- 蚁集是什么意思

- 蚁集蜂攒是什么意思

- 蚁鼻是什么意思

- 蚁鼻之缺是什么意思

- 蚁鼻钱是什么意思

- 蚂是什么意思

- 蚂䗀是什么意思

- 蚂儿哥哥是什么意思

- 蚂匹是什么意思

- 蚂匹蜉是什么意思

- 蚂印子是什么意思

- 蚂变媳妇儿是什么意思

- 蚂变蜂是什么意思

- 蚂各得是什么意思

- 蚂啦是什么意思

- 蚂大䗁是什么意思

- 蚂娘子是什么意思

- 蚂子是什么意思

- 蚂尾星是什么意思

- 蚂引子是什么意思

- 蚂抓子是什么意思

- 蚂拐是什么意思

- 蚂替是什么意思

- 蚂条是什么意思

- 蚂棱是什么意思

- 蚂楞是什么意思

- 蚂燕子是什么意思

- 蚂猴是什么意思

- 蚂白皱是什么意思

- 蚂知了是什么意思

- 蚂米是什么意思

- 蚂英是什么意思

- 蚂英子是什么意思

- 蚂虎子是什么意思

- 蚂虮羊子是什么意思

- 蚂虮蛘是什么意思

- 蚂虮蛘子是什么意思

- 蚂蚁是什么意思

- 蚂蚁、狗和人的鄙视链是什么意思

- 蚂蚁上了热锅盖——没跑路投处是什么意思

- 蚂蚁上树是什么意思

- 蚂蚁下塘是什么意思

- 蚂蚁不住无缝街是什么意思

- 蚂蚁不入无缝砖是什么意思

- 蚂蚁不叮无缝砖阶是什么意思

- 蚂蚁与蜜蜂 [埃及]马哈茂德是什么意思

- 蚂蚁丹是什么意思

- 蚂蚁儿上去都要拄拐棍儿是什么意思

- 蚂蚁儿下碾槽——罪该万死是什么意思

- 蚂蚁儿搬秤坨——白花气力是什么意思

- 蚂蚁儿搬秤砣——白花力气是什么意思

- 蚂蚁儿爬筲箕——路子多是什么意思

- 蚂蚁关在鸟笼里是什么意思

- 蚂蚁剧团是什么意思

- 蚂蚁吃高粱——顺杆儿爬是什么意思

- 蚂蚁吞象——不自量力是什么意思

- 蚂蚁吹气球——根本不可能是什么意思