溃疡kuìyáng

皮肤或黏膜组织溃烂、缺损

△ 胃~|口腔~。

★溃乱 溃灭 溃散 溃逃

★崩溃 一触即溃

各科的病

内科病名:疳 痞 痃 疸

感冒:外感 流感 伤风 着凉 受凉鼽嚏 霜露之病 霜露之疾

哮喘病:齁(~得慌) 哮(哮喘) 喘

外科病名:瘘(~管) 疝(疝气) 痔 疣 痈 疽

溃烂:疡(溃疡) 溃(~脓)

嘴唇溃疡:胗

疮溃不收口的病:漏(痔~)

中医妇科病名:带(白~) 崩漏

传染病名:痘(面~;水~) 疟(疟疾;齐后~) 疹(疹子;风~) 疽(痈~) 痢 麻(麻疯) 癞 花(天花~;面~;出~) 痁 痎 面豆

结核病名:痨(痨病;肺~) 劳(童子~) 瘵

急性传染病名:瘟(瘟疫) 疫(疫气;疫病;沴~;时~) 瘥(沴瘥) 瘴(~气) 大札 时气 沴疠 佐疾 天行病 天行证候

急性肠道传染病:霍(霍乱)

痢疾:痢 泄利

瘟疫与灾荒:札荒

害人的疫病:烈假

运动系统病名:痿(痿症;下~) 癃

瘫痪:疯(~瘫) 瘫(面~) 俳(足~) 痪 枯

偏瘫:痱 偏枯 半枯 偏废 半身不遂 半身不随 半身不摄

风湿病:痹(痹症;痹痼;寒~)

四肢的病:末疾

足部的病:足疾

白内障:翳(白翳) 瞖

皮肤病名:疥(~瘙) 疔 疖 痄(~腮) 痱 痘(~疮) 痆 瘃 疱(面~) 疡 痏 瘊 痒 疣 痣痂 痤 苛(~痒) 疮(疮疾;疮疡;疮痏;疮痍;疮疖;疮疠;疮肿) 疯(白癜~) 癜(紫~) 疠(疥~) 瘢(紫~;白~) 癣 瘭(~疽) 瘙(骚) 疽 疤 痈(~疽) 瘩(~背) 瘘(鼠~) 臃 癀 癍 粟 鬎鬁 瘌痢 疙瘩 扢秃 斑秃 愠羝 蚧搔 狐臭 腋气 癞痢 雀班 鬼剃头

痣和疣:志赘

破损

缺(~碗;~口) 豁(~口) 穿决 破毁 破残 破缺 缺损 损坏 亏损 亏蚀 阙蚀

器物边口残破缺损,形同锯齿:豁牙锯齿

皮肤或黏膜的表皮坏死脱落后形成的缺损:溃疡

伤残缺损:残损

缺损不全:亏缺 废缺 缺绝

(残破毁坏:破损)

另见:破坏2 破烂 残破 完好

溃疡

症状名。出《周礼·天官》: “疡医下士八人,掌肿疡、溃疡……”中医习惯上把自溃或切开的疮面称为溃疡,不同于现代医学所说缺乏愈合倾向的损害。多属虚证。宜服调补气血、醒脾健胃之剂,如十全大补汤、人参养荣汤等; 外用各类去腐生肌散(膏)。如溃后仍焮肿而痛者,为热毒未尽,应以清热解毒为主。证治见痈、疽、疮疡各条。

溃疡ulcer

动物皮肤或黏膜局限性经久不愈合的缺损。常继发于坏死、坏疽、组织脱落后伴有慢性感染的创面。其病损至少深及真皮层或黏膜全层。如仅为上皮浅表缺损伴有渗出或感染,则称为糜烂。溃疡的特点是愈合迟缓,上皮和瘢痕形成不良。引起溃疡的原因有血液、淋巴循环和物质代谢的紊乱;神经损伤;某些传染病;感染和炎症的刺激以及异物、机械性损伤、分泌物或排泄物的刺激等。临床上常见有:单纯性溃疡、炎症性溃疡、坏死性溃疡、蕈状溃疡、神经营养性溃疡和胼胝性溃疡。宜积极治疗原发病,消除病因。不用刺激性药物。分泌物多用湿敷;分泌物少,溃疡面清洁后用凡士林纱布覆盖。肉芽高出体表应剪平。久治不愈的可手术切除和植皮。

溃疡

证名。见《外科理例》。指疮疡的后期,毒邪渐去,正气也衰的阶段。炎症已经局限。局部化脓性变即将破溃或已破溃者。《外科发挥》: “溃疡,谓疮疡已出脓者。”实际上,凡疮疡与外界相通者,均谓之溃疡。

溃疡kuiyang

皮肤或粘膜局限性不易愈合的病理性缺损。多由局部损伤、感染或局部血液循环、代谢及营养障碍等引起。其组织学特点为皮肤或粘膜上皮及其下组织不同深度的坏死,底部常有炎症反应。常见溃疡易发部位为口腔、胃肠等消化道粘膜、泌尿生殖道粘膜、鼻喉等呼吸道粘膜及皮肤,尤其下肢皮肤。溃疡可呈急性或慢性过程,如能消除病因或治疗原发病,急性溃疡多可治愈,慢性溃疡治疗困难,且有癌变危险,更应针对病因,积极治疗。

溃疡ulcer

皮肤粘膜组织坏死脱落后的缺损叫溃疡。原因很多,其中最多见的为各种感染性炎症、外伤、化学损伤后、冷热因子损伤后、血液循环障碍、营养不良、神经功能障碍等。主要发生在皮肤与空腔脏器的粘膜处,如皮肤、口腔粘膜、鼻咽及眼结膜、呼吸道粘膜、消化管道等处。溃疡大小不一,多少不等,深浅不同。对人体危害不同。应针对不同原因进行治疗。消化性溃疡应服用抗炎、制酸类药物;口腔溃疡注意口腔卫生,适当含清洁剂;小腿静脉曲张溃疡,重点治疗静脉曲张;截瘫病人出现的褥疮要加强护理等。

溃疡

病症名。指一切溃破的疮面。多因肿疡切开排脓,或自溃脓出后形成。凡疡面脓液稠厚黄白,色鲜不臭,腐肉易脱,新肉易生,色泽红活鲜润,疮口易敛,知觉正常的属阳证;疡面脓液清稀,或时流血水,腐肉难脱,新肉不生,色泽灰暗,疮口难敛,不知痛痒的属阴证。

溃疡

脓肿穿破皮肤、粘膜或炎症组织坏死脱落而造成皮肤、粘膜表面的组织缺损。常见有下肢大隐静脉曲张引起的小腿皮肤溃疡,发生在胃与十二指肠粘膜的胃与十二指肠溃疡,晚期恶性肿瘤坏死及破溃后形成的恶性溃疡等。

溃疡kuì yáng

《本草纲目》主治第4卷桑柴火(4)。病证名。一切疮疡已溃或切开后,尤其是久溃不敛者,均称为溃疡。其证多虚。见《外科理例》。《外科发挥》:“溃疡,谓疮疡已出脓者。”治以补气血为主,方用八珍汤、十全大补汤之类。如脓溃后,局部焮肿大痛者,为内热未除,仍以清热解毒为主。西医所称溃疡,系由组织坏死而产生的皮肤或黏膜缺损,愈合较慢,与本证不尽相同。

溃疡ulcer

是皮肤或粘膜局部组织发炎、坏死、脱落后的组织缺损。下肢皮肤及胃或十二指肠粘膜为好发部位,如未痊愈则往往形成慢性溃疡。

溃疡kuìyánɡ

症名。见《外科理例》。《外科发挥》: “溃疡, 谓疮疡已出脓者。” 一切疮疡自溃或切开后, 尤其是久溃不敛者, 均称为溃疡。其证多虚。治以补气血为主, 方用八珍汤、十全大补汤之类。如脓溃后, 局部焮肿大痛者, 为内热未除, 仍以清热解毒为主。西医所称溃疡, 系由组织坏死而产生的皮肤或黏膜缺损, 愈合较慢, 与本症不尽相同。

溃疡

溃疡是发生在组织表面的一种局限性较深在的病理性缺损性病变。缺损是由多种原因引起的表面组织坏死,坏死物质腐离或脱落形成的。溃疡多发生于皮肤及粘膜组织,少数也可发生于血管内膜、浆膜及关节滑膜等表面。虽然溃疡局部几乎总是伴有炎症,但并不是每一种溃疡都是由于炎症性破坏引起的,许多溃疡局部的炎症是继发的。如胃或十二指肠的消化性溃疡,其原发损害是胃或十二指肠粘膜的自身消化坏死,炎症病变是继发的。少数溃疡局部也可无明显的炎症现象,如动脉粥样硬化斑块继发的溃疡。溃疡常见于以下部位:

❶胃、肠、口腔、食管等消化道粘膜;

❷皮肤,尤其是下肢皮肤;

❸泌尿生殖道粘膜;

❹鼻、喉以及气管等呼吸道粘膜。

溃疡的形态以及数目、深度、周边的病变等与形成溃疡的原因或原发病变、病变经过以及机体的反应等因素有关。皮肤粘膜的炎性溃疡一般比较表浅,但结核性溃疡、皮肤营养不良性溃疡、胃肠粘膜的慢性消化性溃疡以及一些恶性肿瘤引起的溃疡则比较深在。胃肠消化性溃疡一般较小,直径大约1cm,但有时可达5cm以上,称为巨大消化性溃疡。溃疡周边一般比较平坦,但恶性肿瘤引起的溃疡,周边常隆起。胃肠消化性溃疡较圆,边缘整齐,但慢性炎症皮肤溃疡、结核性皮肤或粘膜溃疡、肿瘤性溃疡等则常不规则。一般炎症性皮肤溃疡比较平坦,但结核性皮肤溃疡以及阿米巴性肠溃疡等则常呈挖凿状。

溃疡的组织学特点为皮肤或粘膜被覆上皮以及其下组织深度不等的坏死。坏死物质常先有结痂,然后腐离或脱落形成组织缺损。溃疡底常有炎症反应。急性溃疡的溃疡底以无明显肉芽组织及瘢痕形成为特点,而慢性溃疡常伴有边缘上皮增生以及底部的肉芽组织及瘢痕形成。急性溃疡较表浅,常可以完全治愈,也可不留瘢痕,但慢性溃疡常为瘢痕性治愈。

溃疡可以呈急性、亚急性、慢性以及复发性等经过。一些慢性溃疡可呈长期慢性经过,长达几年或几十年,少数情况下慢性溃疡旁上皮组织因增生紊乱而发生癌变,如慢性皮肤溃疡的溃疡周边上皮可继发鳞状细胞癌。

溃疡的原因是多种多样的。许多理化因素的直接伤害或细菌毒素、局部循环障碍、神经营养障碍、局部物质代谢障碍、免疫复合物的损害和生物性因素引起的炎症等均可引起局部表面组织的坏死,而形成溃疡。

消化性溃疡 消化道粘膜由于胃液的消化作用而发生的溃疡。这类溃疡常呈慢性经过,故又称慢性消化性溃疡。消化性溃疡最常发生于十二指肠和胃,偶亦见于食管和胃肠吻合边缘。Meckel憩室亦常因有胃粘膜异位而发生消化性溃疡。

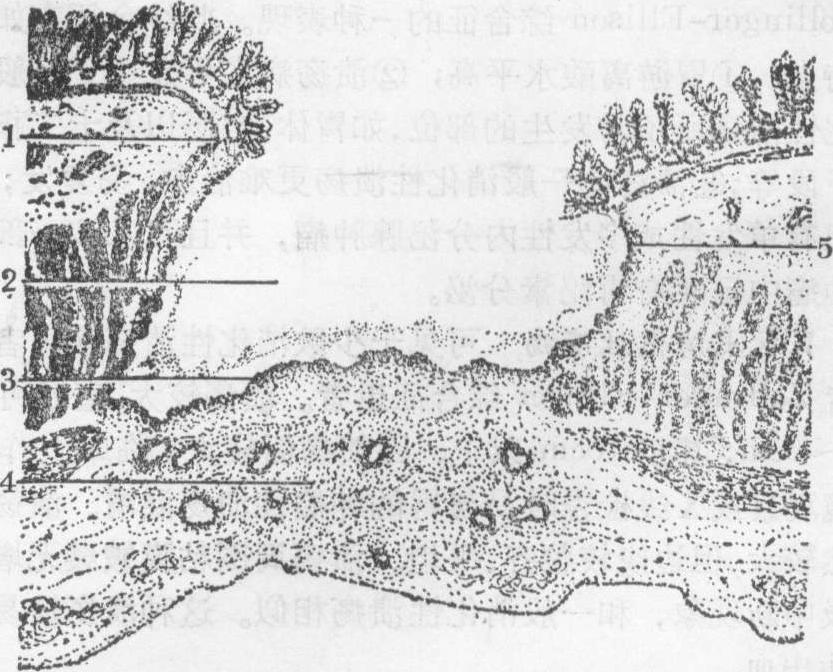

胃或十二指肠慢性消化性溃疡 溃疡多发生在胃窦部小弯侧或十二指肠头部,大多为单发,偶尔可以多发。也可以胃及十二指肠同时发生,后者称为复合性消化性溃疡。溃疡比较小,一般为圆形或椭圆形,直径0.5~2.5cm,多为1cm左右 (十二指肠溃疡一般较胃溃疡为小)。溃疡较深,边缘整齐,切面可见溃疡底肌层大部或全部被破坏,代之以瘢痕性结缔组织。组织学上溃疡底为典型的四层结构: 最表面为渗出层,由纤维素及白细胞等炎症渗出物组成;其下为坏死层,即局部组织坏死崩解,溃疡活动期坏死层较明显;再向下为肉芽组织层;再向下为瘢痕组织层。严重者胃或十二指肠壁肌层全部破坏,病变为慢性经过,反复发作,最后为瘢痕修复。

慢性消化性溃疡

1.溃疡贲门缘; 2.溃疡; 3.溃疡底的坏死渗出层;4.溃疡底的瘢痕组织; 5.溃疡幽门缘

胃或十二指肠消化性溃疡可继发胃或十二指肠的狭窄、穿孔以及出血等严重并发症。此外,少数胃溃疡病例可以癌变。癌变率各家报告不一,较老的文献大约为5%,近代一般认为癌变率不超过1%。胃溃疡癌变与胃癌引起的溃疡在形态上各有特点,而且预后不同,有人认为胃溃疡癌变比溃疡性胃癌预后好。病理诊断胃溃疡癌变应根据如下几点:溃疡底肌层全部破坏,代之以瘢痕结缔组织;溃疡边缘粘膜肌层与肌层常有融合;癌变发生于溃疡周的一部分粘膜组织,溃疡底无或只有边缘少部分被癌组织浸润;溃疡底常见闭塞性动脉内膜炎改变。如溃疡底虽然有肉芽及瘢痕形成,但如部分肌层尚残存,癌组织已浸及全部溃疡底,则不宜视为胃溃疡癌变。十二指肠消化性溃疡不发生癌变。

胃及十二指肠慢性消化性溃疡的病因,目前尚未完全明确。据目前的认识,可能与胃肠道粘膜屏障功能失调、胃酸分泌异常、迷走神经功能亢进、胃泌素分泌增多及遗传等因素有一定的关系。

临床常把胃消化性溃疡称为胃的良性溃疡,以与胃的肿瘤性溃疡(恶性溃疡)相区别。胃良性溃疡在肉眼形态上与胃癌引起的恶性溃疡有如下主要不同点:

❶溃疡比较小,大多数直径小于3cm;

❷形状比较规则,呈圆形或椭圆形;

❸溃疡比较深,溃疡底常达胃粘膜肌层以下;

❹溃疡底较平坦;

❺溃疡四周粘膜皱襞比较规则,常呈放射状,无明显增粗、中断、融合或结节状肥厚。少数不典型的良性溃疡很难与恶性溃疡鉴别,需借助于病理组织学检查才能鉴别。

胃肠道多发性消化性溃疡 通常发生于血清内胃泌素含量长期增高时,见于分泌胃泌素细胞所发生的肿瘤(胃泌素瘤)。过多的胃泌素促使胃粘膜分泌胃酸的壁细胞增生及分泌功能增强,因而使患者胃酸分泌过多,引起胃和其他消化道粘膜的消化性溃疡。胃泌素瘤大多发生于胰岛,少数可发生于十二指肠或胃。胃泌素瘤导致的溃疡常为多发性,溃疡不但在胃或十二指肠发生,也可在下段肠道(如空肠)发生。多发性和难愈的消化性溃疡是Zollinger-Ellison综合征的一种表现。此综合征有如下特点:

❶胃游离酸水平高;

❷溃疡病变可发生于一般消化性溃疡所不常发生的部位,如胃体、空肠以及十二指肠下段等;

❸溃疡比一般消化性溃疡更难治愈,易复发;

❹患有单发性或多发性内分泌腺肿瘤,并且可从该一部分肿瘤中证实有胃泌素分泌。

胃巨大消化性溃疡 可见于少数消化性溃疡病患者或者Zollinger-Ellison综合征患者。溃疡较大,直径可达5~6cm,甚至10cm以上。因溃疡面较大,临床上作胃镜观察或X线检查时易与胃的肿瘤性溃疡混淆。溃疡虽然较大,但边缘较整齐、平坦。溃疡周围粘膜皱襞无增粗及中断现象,和一般消化性溃疡相似。这种溃疡较易发生出血。

食管消化性溃疡 一般发生于食管下段,系由胃酸返流使食管粘膜被消化所致。病变特点与胃的消化性溃疡相似。有些病例发生于食管下段胃粘膜异位基础上,此时食管上皮由胃型上皮被覆。这种异位胃上皮在食管下段呈岛屿状分布或全部代替食管下段上皮。在胃上皮异位基础上发生的食管溃疡又称为Barret溃疡。尸检时有时见食管下段的糜烂或浅表溃疡,是频死前期或临床死亡时期胃酸返流引起,不应视为食管消化性溃疡。食管消化性溃疡可以引起疼痛、灼热感或吞咽困难等症状,有时也可并发出血或穿孔。

吻合口溃疡 发生于胃空肠吻合术后吻合部位的一种消化性溃疡。常发生于吻合口肠段侧的边缘部,故又称边缘性溃疡,但这种溃疡也可在距吻合口几厘米处发生。吻合口溃疡是由于胃液消化引起的。Zollinger-Ellison综合征患者在胃空肠吻合术后更易发生这种溃疡。吻合口溃疡一般为单发性,椭圆形,组织学改变与胃或十二指肠溃疡相似。溃疡也可以发生出血、穿孔以及狭窄等并发症。

胃或十二指肠急性应激性溃疡 为多种原因引起的急性浅表性胃或十二指肠溃疡。在常规尸检中大约可见于3%的病例。溃疡常为多发。胃及十二指肠可同时发生,但主要在胃。胃内无一定部位特点,胃体胃底均可发生。为圆形或类似圆形较小的浅表溃疡,直径很少超过1cm,溃疡表面常有出血。溃疡多数局限于粘膜肌层以上,因此实际是粘膜糜烂。少数可达粘膜下层,但肌层常无明显破坏,溃疡底无纤维组织增生及瘢痕形成,有时可见少量肉芽组织形成,常有少量炎症细胞浸润,形态上难与急性出血性胃炎区别。常完全治愈不留瘢痕,但极少数病例,可能反复发作,甚至可发展为慢性溃疡。常见并发症是出血。临床上可表现为突然消化道出血,如便血、呕血或失血性休克等。极少数病例也可引起穿孔。部分病例为临终前并发症。

急性应激性胃及十二指肠溃疡常发生于下列情况: 严重创伤,各种原因引起的休克,较大的外科手术,严重创伤感染或非创伤感染,脑血管意外,颅脑外伤,颅内外科手术,尿毒症,ACTH或肾上腺皮质激素的应用,滥用阿司匹林类药物,许多疾病的频死期,酒精摄入过度,严重烧伤以及精神紧张或精神创伤等。急性应激性溃疡发生机理尚不十分清楚,有的病例伴有胃酸增高,故有人认为是胃液消化功能增强所致。可能以上一些状况,使机体处于应激状态,导致丘脑下部的功能障碍,使垂体分泌过量的促肾上腺皮质激素,引起肾上腺皮质激素分泌过多,由于肾上腺皮质激素使胃酸分泌过多,引起胃或十二指肠粘膜自身消化,产生溃疡。然而不是所有病例都有胃酸升高,因此有人认为,可能还与局部血液循环发生变化或某种原因引起胃及十二指肠粘膜表面细胞脱屑率或更新率降低,粘膜表面抗消化力功能减弱有关。如严重胃淤血或胃粘膜出血也可以引起胃粘膜抗消化力低下而发生急性糜烂或溃疡。有些病例可能既有胃酸增高因素,也有局部抗消化力减弱的因素综合作用。

严重烧伤以及大的外科手术引起的胃及十二指肠急性溃疡也称为Curling溃疡。Curling最初报告烧伤病人发生的是十二指肠溃疡,但这类溃疡主要发生在胃,特别是胃体和胃底部。脑血管意外、头颅外伤或外科损伤等急性颅脑损伤引起的急性胃溃疡也称为柯兴溃疡。在严重脑损伤中,大约1%病例可伴发这种溃疡。

胃恶性溃疡 由胃肿瘤的瘤组织被胃液消化或自身缺血坏死所形成的溃疡。溃疡一般较大,直径常大于2.5cm。边缘因肿瘤增生而隆起或高低不平,形状不规则,溃疡四周粘膜皱襞常有破坏、消失或中断,溃疡底常高出于胃壁平面呈盘状或碟状。但具有这些形态特点的胃溃疡不一定是恶性肿瘤性溃疡,少数情况下有些良性病变引起的胃溃疡也可具有与恶性溃疡相似的肉眼形态,如胃的嗜酸性肉芽肿和胃的结节型反应性淋巴样组织增生等引起的胃溃疡性病变,在胃镜、X线以及肉眼形态上经常难以与胃的恶性溃疡鉴别,此时只有借助于病理组织学的检查方能诊断。

口疮性溃疡 又称再发性口疮性溃疡。原因不明。常呈再发经过,炎症性病变常较明显,故也称口疮性口炎或溃疡性口炎,是发生在口腔的再发性炎症性溃疡性疾病。病变特点是口腔粘膜形成单发性或多发性周期性发作的溃疡,虽然溃疡在口腔各处均可发生,但以颊部及口腔底部多见。溃疡呈圆形或椭圆形,一般较浅,周边稍隆起,表面常有纤维素性化脓性假膜形成,其下有轻度炎症及少量肉芽组织形成,边缘上皮可有增生,溃疡底有时可见细菌或真菌,可能为继发感染。病变一般经过7~10天愈合,不留瘢痕。新旧溃疡可交替出现,发作间隙长短不一,从几个月到几年或十几年。也有治愈后不再发的。本病的发生常与胃肠道功能障碍有关,有的病例发作明显与内分泌状况有关,如女性在一定月经周期时发生。此外,也可与病毒或细菌感染、精神创伤、过敏、自身免疫等因素有关。

食管溃疡 可以发生于食管任何部位,但常在食管下段。溃疡可以是单发或多发,可以浅表或深在。引起食管溃疡的原因可以是炎症性也可以是胃液消化的结果,后者称为食管消化性溃疡。但食管溃疡大多为各种原因引起的炎症性损伤。食管溃疡临床上可表现为疼痛、咽下困难等,有时也可以成为上消化道出血的原因。食管溃疡可以伴有食管狭窄,此时临床症状、X线造影及食管镜检查均与食管癌难以鉴别,须借助于组织病理学或细胞学检查来鉴别。

肠多发性环状(或带状)溃疡 由肠结核引起的溃疡。大小肠均可发生,但多数发生于回肠末段及升结肠,以回盲部多见。溃疡呈带状或环形围绕肠管,表面可见干酪性坏死。组织学上,在溃疡底可见结核性肉芽肿。因病变局部常有明显结核性肉芽组织增生以及纤维化,故常伴有肠管狭窄,上段肠管常因而扩张,并有肠壁肥厚。病变治愈后常留下环状或带状瘢痕。这种多发性环状溃疡是肠结核的一种特殊表现,是由于结核病变沿着肠壁环形淋巴管蔓延所致。

伤寒性肠溃疡 伤寒过程中,大约第3周,由伤寒性肉芽肿发生坏死、结痂,腐离后形成的多发性肠粘膜溃疡。大小肠均可发生,常见于回肠末段及结肠,尤其回盲部多见。病变主要发生在肠的淋巴组织,集合淋巴组织及孤立淋巴组织均可发生。较大溃疡常发生于集合淋巴组织,故与肠的长轴相平行。溃疡周边粘膜可稍肿胀,为残存的伤寒髓样肿胀病变。溃疡周围或溃疡底有伤寒性肉芽肿形成,肉芽肿的特异性病变是大量巨噬细胞增生浸润,这些细胞可呈灶性聚集或散在,有明显吞噬现象,胞质内有多种吞噬包含物,如伤寒杆菌、细胞碎片、红细胞等。溃疡通常逐渐治愈,不留明显瘢痕。少数溃疡可以发生出血或穿孔等并发症,这种穿孔有时可为多发性。

阿米巴性肠溃疡 由溶组织阿米巴原虫(滋养体)所分泌的溶组织酶溶解破坏肠组织引起的溃疡,是肠阿米巴病的一种病变,主要侵犯盲肠及升结肠,也可见于横结肠、乙状结肠和直肠,严重时可累及回肠下段。主要形态特点是多发性的口小底大的挖凿状溃疡,或小溃疡与大片状溃疡混合,有时溃疡之间粘膜可形成桥状梁架。组织学上主要为局部肠壁组织溶解坏死,炎症较轻,当有继发感染时可有较明显炎症。在溃疡底或病变周围组织内,特别是在小静脉内可见阿米巴原虫。病变常从肠粘膜隐窝部开始,原虫进一步可侵袭穿入粘膜固有层疏松组织,甚至可达粘膜下或更深层的组织。开始病变较小,原虫在固有膜或更深组织逐渐引起更广泛溶解破坏,就形成具有本病特点的口小底大的挖凿状溃疡。两个相邻病灶可由于病灶之间粘膜表层下的坏死而逐渐融合,形成两个相邻溃疡之间有架桥状粘膜相连。有时由于粘膜表层下组织坏死,粘膜表层血液供应障碍而发生坏死脱落,形成大片状不规则的溃疡。阿米巴性肠溃疡可发生穿孔,引起阿米巴性腹膜炎,阿米巴原虫还可随着门静脉血流到肝脏,引起阿米巴性肝脓肿,也可进一步血行性蔓延引起阿米巴性肺脓肿或脑脓肿等。

肿瘤性溃疡或癌溃疡 皮肤或粘膜上皮组织或接近皮肤或粘膜表面的间充质组织发生的恶性肿瘤,肿瘤组织本身坏死或肿瘤侵及表面组织引起坏死均可形成溃疡。溃疡特点是难以治愈,溃疡底及边缘均为肿瘤组织,边缘常有明显隆起,或外翻形成堤状,溃疡底常高出于表面水平。溃疡似盘状,称为盘状溃疡或碟状溃疡。有些溃疡形如火山口样,称为火山口样溃疡。当边缘隆起特别明显,溃疡底较深时称为围堤状溃疡。典型盘状癌溃疡见于食管癌、胃癌以及结肠癌等。这些溃疡是恶性肿瘤引起的,又称恶性溃疡。

侵蚀性溃疡 即皮肤被覆上皮或皮肤附属器上皮发生的基底细胞癌。

淤滞性溃疡 由于慢性静脉淤滞,局部组织营养障碍,自发的或其他一些原因如机械损伤或感染等引起的较难治愈的慢性溃疡。常发生于肢体特别是下肢低下部位。可以单发或多发,溃疡大小不一,主要特点是周围有明显静脉淤滞、水肿以及淤滞性皮炎等表现。静脉淤滞原因消除后,溃疡则易治愈。溃疡预后与原发疾病有关。静脉淤滞的原因很多,常为下肢静脉曲张引起,故又称为静脉曲张性溃疡。此外,右心功能不全、静脉炎、静脉血栓形成、各种先天性静脉畸形等均可引起静脉淤滞,产生淤滞性溃疡。组织学上溃疡边缘上皮常有增生,溃疡表面常因继发感染而有化脓性或纤维素性化脓性渗出,溃疡底有炎性肉芽组织及程度不等的纤维组织增生和瘢痕形成。溃疡周围皮肤常有色素沉着或色素脱失斑。

糖尿病性皮肤溃疡 在糖尿病基础上发生的皮肤损伤形成的溃疡。糖尿病患者皮肤感染形成的溃疡是此类溃疡的常见形式。此外,糖尿病引起的糖尿病性皮肤血管病也是皮肤溃疡发生的条件。这种血管病由于PAS染色阳性物质在动脉、静脉以及毛细血管等管壁沉着,使管壁增厚、变硬,管腔狭窄,这些病变使皮肤更易发生动脉性梗塞或静脉淤滞,引起溃疡。糖尿病引起真皮脂性渐进坏死,在此基础上发生创伤或自发性皮肤表层坏死也可形成溃疡。少数情况可能是由于糖尿病性神经营养障碍,发生足底部的穿通性溃疡,这种溃疡特点是通常都发生在足底支重部位或骨突起使皮肤易受磨擦或挤压部位。

褥疮性溃疡 常发生于较长时间卧床而翻身困难的病人,特别是年老体弱或昏迷瘫痪的病人。溃疡之发生,主要是由于局部皮肤组织受较长时间的压迫,局部血液循环障碍引起局部皮肤组织坏死,故又称为挤压疮或褥疮。这种循环障碍不是大血管损害,主要是微循环受压引起的血流不畅或局部贫血,致组织坏死而形成溃疡。此外,局部营养障碍使局部组织抗损伤能力低下而易受感染或机械磨擦等损伤,或在磨擦损伤基础上遭受感染,这种感染因局部营养障碍又难以治愈。溃疡特点是发生在较长时间的受压部位,常在骶尾部、臀部以及肩部等。当合并感染时,溃疡表面常有脓性渗出或有脓肿形成,有时可继发深部组织的感染。溃疡大小不一,可多发性或大片状,可呈急性或慢性皮肤溃疡的病理变化。

在断肢末端可由于义肢的挤压和磨擦造成局部皮肤损伤形成溃疡。这种溃疡形成的机理与褥疮性溃疡相似,因发生在截肢后断肢末端,故称为截肢性溃疡。

热带病性溃疡 又称为热带脱痂性崩蚀性溃疡或热带崩蚀性溃疡。原因不明,主要发生于小腿皮肤,特别在潮热的气候环境中营养差的体力劳动者或士兵易患此病,也可见于一般营养缺乏的走马疳患者,但与营养的关系尚未完全明确。在病变中可见奋森杆菌。成年患者多于儿童。

疾病常起始于或大或小的水疱。疱内可含血性浆液。病变常为孤立性。水疱溃破后形成灰白潮湿的结痂,脱痂过程发展很快,脱痂后形成较深的带有恶臭的溃疡。溃疡可深达浅筋膜,溃疡底为黄色潮湿的坏死物。严重病例,溃疡底部肌肉、肌腱、神经、血管甚至骨膜均发生坏死。患者可因严重毒血症或继发感染死亡。严重溃疡治愈后可引起肢体的变形,有时需要截肢。轻的溃疡治愈后也常有明显瘢痕形成。

神经营养性溃疡 中枢或末梢性神经损伤引起营养障碍,从而导致皮肤或深在组织坏死所形成的溃疡。神经损伤导致感觉的丧失,局部组织易受磨擦损伤是直接原因。神经损伤的原因很多,包括先天性感觉障碍、脊髓痨、脊髓空洞症、周围神经炎、多发性神经病、麻风等引起的周围神经损伤以及脊髓的血管疾病等。溃疡可以单发或多发,这与神经营养障碍的范围及严重程度有关。最常见于下肢,尤其是足底承压和受磨擦部位。神经营养性溃疡有时也可发生于粘膜,如口腔。皮肤溃疡主要表现为慢性深在溃疡,边缘上皮可有增生,经常有继发感染。临床上常伴有神经功能特别是感觉功能障碍或麻痹,这是神经营养溃疡的特点。

结核性皮肤溃疡 常为无痛性溃疡。溃疡可以是皮肤结核病之一型,也可以由邻近的淋巴结结核或由骨关节结核的坏死性破坏性病变波及到皮肤引起。由淋巴结或骨关节结核扩展引起的皮肤结核常有原发部位结核病变的相应症状或体征,以及溃疡有较深的窦道为特点。皮肤本身结核可以是内脏结核血源性播散的结果,或是皮肤本身原发性结核,后者常发生在皮肤局部其他损伤基础上继发结核菌感染时。溃疡表面常有干酪样坏死物。溃疡常为口小底大挖凿状,溃疡底有结核性肉芽组织。表面有继发感染时可见脓性渗出,溃疡周围无明显急性炎症现象。结核性皮肤溃疡呈慢性经过,较难治愈,治愈后常有明显瘢痕形成。

性病性溃疡 一种通过性交或其他途径接触传染的不同生物性病原体引起的皮肤或粘膜的溃疡性病变。常见的性病性溃疡有以下几种。

梅毒性溃疡 初期梅毒及三期梅毒均可形成溃疡性病变,但各期形成的溃疡形态上各有特点。

(1) 初期梅毒性溃疡: 也称为硬性下疳。是初期梅毒病变。溃疡一般发生于龟头、包皮、外阴或子宫颈等处,偶尔也可发生于口唇、口腔、手指或乳房。病变一般为单发性,偶可多发。组织学上,溃疡周围上皮角化不全,棘层肥厚,海绵形成以及一些中性粒细胞浸润;溃疡底毛细血管增生,小血管内皮细胞呈丛状或条索状增生,小血管壁增厚,管腔狭窄甚至闭塞;真皮层有弥漫性的或血管周围的以淋巴细胞及浆细胞为主的炎症细胞浸润,较晚期病变可有较明显肉芽组织形成或结缔组织增生。这种溃疡病变的基底及周围较硬,故称硬性下疳。病变经数周即自行愈合。

(2)树胶肿性溃疡: 皮肤或粘膜第三期梅毒病变。溃疡可在皮肤或粘膜,单发性或多发性,溃疡周围常有较明显的干酪样坏死和梅毒性肉芽肿形成。肉芽肿内可见明显梅毒性闭塞性血管炎。坏死以及肉芽肿性病变常从深部一直扩展到溃疡底。溃疡初期,溃疡可经常排出大量坏死物质。溃疡常有明显瘢痕性结缔组织增生而使局部变形。溃疡边缘上皮常有增生。溃疡均以瘢痕性治愈。组织学上除非特异性慢性炎外,有梅毒性肉芽肿,其中心也有干酪样坏死,与结核性肉芽肿很相似,但以下几点与结核性肉芽肿不同:

❶干酪样坏死常不彻底,坏死灶中可见残存组织影象;

❷较早期肉芽肿周围即出现明显纤维化或胶原增生;

❸慢性炎症细胞中以浆细胞浸润较明显;

❹肉芽肿周围常有闭塞性血管炎及小血管周围的淋巴细胞、浆细胞的浸润。

腹股沟肉芽肿溃疡 为腹股沟肉芽肿初染病变,主要发生部位为外生殖器、会阴或肛周等,偶可发生于口唇等其他部位。腹股沟肉芽肿是一种慢性肉芽肿性疾病,由革兰阴性杆菌传染所致。起始大多为丘疹或水疱性病变,进一步可以发生溃疡。皮肤溃疡性病变无明显特异性,可为急性或慢性非特异性炎症,也可有小脓肿形成。比较特殊的病变是在一些巨噬细胞内可见革兰阴性Donovan小体。这种肉芽肿须与一种由病毒引起的腹股沟淋巴肉芽肿相鉴别。

软性下疳溃疡 由Ducrey杆菌引起的一种性病。主要特点为感染后在外生殖器发生单发性或多发性疼痛性溃疡,初始病变为斑块,很快形成脓疮,然后溃破形成溃疡。病变常向周围扩散。溃疡表层为坏死组织、中性粒细胞、红细胞以及少量纤维素,有时在这层可见革兰阴性Ducrey杆菌。此层之下为水肿明显的肉芽组织,毛细血管扩张,数目增多,内皮细胞肿胀增生,大多数毛细血管方向与表面垂直,接近坏死层的毛细血管内皮细胞可见坏死,间质可见少量中性粒细胞等炎症细胞浸润,间质水肿。此层之下为炎症细胞浸润层,主要为淋巴细胞、浆细胞以及中性粒细胞等呈弥漫性或围管性浸润,血管壁较厚,内皮细胞显示一定程度的增生。

腹股沟淋巴肉芽肿性溃疡 由病毒引起的一种性病,但有的学者认为可能是由一种立克次体引起。病变特点是常起始于龟头、尿道口、阴道或子宫颈。初始病变为丘疹或小疱,以后发展成溃疡。溃疡周围上皮可有棘细胞增生和海绵形成,溃疡底可见单核组织细胞、淋巴细胞、浆细胞以及中性粒细胞浸润,血管内皮细胞有一定程度的增生,管壁增厚。这些变化非特异性,特异性病理变化(星形脓肿形成)位于局部淋巴结。

动脉粥样硬化性溃疡 在动脉粥样硬化病灶的基础上,粥样灶斑块表面血管内膜可以发生继发性坏死,脱落形成溃疡。溃疡形成后病灶内的粥样物质可从溃疡排入血液,而使溃疡底深达内弹力板或中膜。这种溃疡特点是无明显炎症现象,但溃疡底常有一些巨噬细胞反应。溃疡处常继发血栓形成。有时溃疡较大,局部血管壁弹力减低,可形成动脉瘤。这种动脉瘤也称为动脉粥样硬化性动脉瘤。

溃疡

溃疡是皮肤或粘膜局限性、长期不愈的缺损,常为继发于坏死、坏疽、组织脱落后伴有慢性感染的创面。其病损至少深及真皮层或粘膜全层。如仅为上皮浅表缺损伴有渗出或感染,则称为糜烂。

引起溃疡的原因甚多,如局部循环障碍、机械或理化性损伤、全身或局

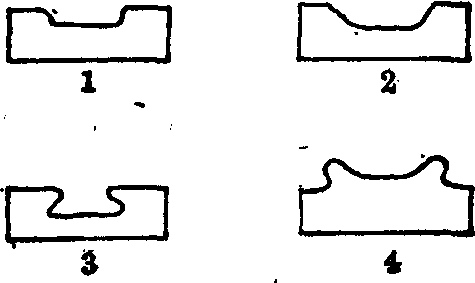

不同类型溃疡特征

1.梅毒性溃疡(边缘垂直) 2.静

脉曲张性溃疡 (边缘斜坡状)3.结核性溃疡(边缘潜行)4.恶

性溃疡(边缘外翻)部营养障碍、感染、放射损伤、肿瘤等,且常可合并存在。不同病理性质的溃疡可有部位、大小、数目、形态和特征的不同,对诊断有一定帮助。常见的几种典型特征如图示。

临床上常结合病因行溃疡分类:

循环障碍性溃疡 最常见为下肢静脉曲张性溃疡。多位于小腿下段内侧,单个或多个,圆形或不规则,较浅,创缘硬并呈斜坡状,创面肉芽组织色淡而质松,有脓性分泌物。周围皮肤色素沉着并常伴有湿疹。其次如血栓闭塞性脉管炎、动脉硬化等引起的肢端坏死和溃疡。

感染性溃疡 如化脓性细菌感染、霉菌感染引起的溃疡。此外,还有特殊感染引起者,如:

❶结核性: 多见于颈部,常为多发性。呈不规则形,边缘潜行,底部肉芽组织苍白、污秽,有淡黄色稀薄分泌物。

❷梅毒性: 位于膝、踝关节处,多发性半月形、边缘垂直、整齐、坚实,有如凿刻状;创面肉芽腻秽灰黄,周围有浸润,呈星状疤痕。损伤性溃疡 由于经常性机械刺激或物理化学性刺激引起。如创面换药不当、灼伤和冻伤,以及酸碱腐蚀等。恶性溃疡 常见的是基底细胞癌和鳞状细胞癌发生的溃疡,偶见于黑色素瘤。边缘不规则,肉芽外翻呈菜花状,分泌物恶臭,区域淋巴结可有转移肿大。必要时切取活组织送病理检查,以助确诊。

神经营养性溃疡 继发于脊髓痨和脊髓空洞症、周围神经麻痹等,较为少见。常发生于四肢及骨突出部位,足跟和尾骶部。溃疡圆形,边高底深,肉芽粗糙; 周围组织萎缩且无感觉。

压迫性溃疡 如褥疮,易发生在全身情况差、长期卧床的病人。也都位于尾骶、髂骨嵴、足踝、足跟等骨突出部。溃疡圆形、边缘硬、腔深似漏斗,可达肌腱和骨胳,坏死组织不易脱落;周围皮肤常有浸润。

放射性溃疡 常因钴、镭、深度X线治疗肿瘤时,由于放射线过敏或治疗剂量过量引起皮肤损伤,坏疽组织脱落后,形成溃疡。溃疡底平而红,周围皮肤色素沉着,往往经年不愈。继发于灼伤及放射性溃疡的基础上的鳞状细胞癌,称作Majolin溃疡,其恶性程度比原发性鳞状细胞癌为低,早期切除植皮,可获痊愈。

另外,如胃和十二指肠溃疡等则是脏腔粘膜发生的溃疡,不在体表组织溃疡之列。

溃疡的治疗原则: 应积极治疗原发疾病,消除病因;溃疡患处肢体休息、换药时避免有刺激性药物接触创面,分泌物多者宜湿敷,分泌少、溃疡面清洁者用凡士林纱布等油敷料覆盖; 肉芽高出体表应予剪平或搔爬。如病因已除而顽固不愈的溃疡,可行切除和植皮。

溃疡

凡一切破溃的疮面,均可称为溃疡。正如《外科启玄》谓:“夫溃疡者乃痈疽已出脓后之称也”。见于《周礼·天官》,谓:“疡医掌肿疡、溃疡、金疡、折疡”,有“祝药劀杀”等治法,意即是外用敷药,或是刮去脓血,或是用药腐蚀坏肉使之脱腐。《外科理例》谓:“溃疡内外皆虚,宜以补托为主,欲用香燥,宜戒虚虚之失。”《外科大成》谓:“肿疡之作,由胃气不从,既已溃时,则气血不足,故托里者必养脾助胃。”进一步提出了溃疡的基本治疗法则。

溃疡在病程上是属于疮疡的后期阶段。多因肿疡成脓后切开引流或自溃脓出之后而成。脓是局部经络阻塞、气血凝滞、热胜肉腐、蒸酿而成的。疮疡出脓是正气载毒外出的征象,排脓可以清除疮口内的有害物质,是最有效的祛腐措施,为生肌创造了最有利的条件。临证时当从脓液质地之稀稠,量之多少,气味变化,可察体质之盛衰,决病情之顺逆。若溃疡先出黄稠脓液,次出黄稠滋水,多为将敛佳象;由厚脓转为薄脓,淋漓不尽,为体质渐衰,一时难敛。若溃疡中央腐肉与正常皮肉分离,流出少量脓液,四周肿势局限,则预后较好;若腐黑蔓延不止,肿势继续发展,或溃出脓臭稀薄,形似粉浆污水,四周形成空壳,色晦腥臭者,为气血衰竭,正不胜邪,无力化脓,乃属败象。若脓色发绿稀薄者,多为毒留日久,有损筋伤骨之虑,此时多有疮口胬肉外翻,经久不愈,用探针探之,有锯齿感。若溃疡脓液清稀,或夹有败絮样物质,久则疮口凹陷,周围皮肤紫黯,则可形成瘘管,不易收口。脓中夹有瘀血色紫者,为血络受损。一般溃疡出脓,宜先出黄白稠脓,次出桃花脓,再流淡血水。脓液质稠而略带腥味者,多为顺证;脓液稀薄,腥秽恶臭者,多属逆证,常是穿膜着骨之征。如胸、胁溃疡透膜,脓液多夹有气泡或脓出蟹沫;腹部溃疡透膜,可杂有粪便流出,均较难治。若溃疡周围焮热奇痒难忍,多为外用药物刺激所致; 若溃疡脓尽腐脱,疮面红活新鲜,新肉渐生,而患部皮肉微微作痒,此乃毒邪渐化,气血渐充,助其新生,是将要收口的佳象。

除溃疡的局部症状外,辨证时还要注意到全身的情况,因气血的盛衰,与溃疡病程的长短,预后的顺逆,有着密切的关系。凡气血旺者,溃疡易于生肌长肉,迅速愈合;气血衰者,病程较长,难于生肌收口。此外,溃疡阶段,为邪去正衰之时,应见不足脉象,此为正气虚,毒亦去之常候。若已溃时,反见有余之脉,如实、洪、弦、紧等脉,则为邪盛气滞难化,乃属失常之候;若溃疡出现结、代、数、促等脉,则为不良之候。溃疡之全身症状,阳证者形寒发热、口渴、纳呆、大便秘结、小便短赤等,邪毒一般都能随脓泄而解,诸症渐次消失;而阴证者每有骨蒸潮热、盗汗、颧红,或面色㿠白、神疲盗汗、纳呆等全身症状,溃后日久尤甚。预后方面,一般阳证者腐肉易脱,肿消痛减,疮面红活新鲜,新肉易生,疮口易敛,知觉正常,预后多顺。阴证者腐肉难脱,脓水清稀,色败臭秽,疮口难敛,疮面不知痛痒,预后多逆。

溃疡脓液畅泄后,热退身凉,肿消痛减,大多不须内治。若尚兼有余邪,则宜清余邪、调理气血;若疮疡溃后脓已出而肿痛不减,寒热不退,则多为脓出不畅,毒邪未去,或脓毒旁窜,治宜清解,同时使其引流通畅,旁窜脓肿也须切开引流,这是祛除毒邪最有效的措施。若溃疡毒势方盛,而气血不足,不能助其腐化,脓水清稀者,则须用补托法;若阳虚不能托毒外出,脓水清稀者,宜温补托里;若无虚损证候,则忌用补托法,否则滋长毒邪,养脓贻害,加重病情,而犯“实实”之戒。溃疡后期,毒势已去,而精神衰疲,元气虚弱,脓水清稀,疮口难敛者,宜用补养药物,恢复正气,助其新生,促使溃疡早日愈合。气血虚者,宜补养气血,健脾生肌;溃疡日久,元气亏损,中气不足,气虚下陷者,宜补益中气;新肉难生,肌冷肉寒,自汗厥冷,呈现肾阳虚者,宜补益肾阳;若神疲纳呆,便泄肢冷,脾肾阳衰者,宜温补脾肾;若骨蒸盗汗,神疲,颧红,舌红光剥,呈现肝肾阴虚者,宜滋补肝肾。

在外治法方面,根据“腐不去则新肉不生”、“煨脓长肉”之说,外治应采用祛腐生肌的原则,按照溃疡初期、后期的不同阶段,根据疮口内腐肉的多少、脓液的稀稠,选用不同的治法。溃疡初期,脓腐甚多时,不论阴证、阳证,总宜提脓祛腐法;溃疡后期,脓腐已尽,新肉已生,则宜生肌收口法,针对不同情况选用祛腐生肌的外用药。

溃疡ulcer

皮肤或黏膜坏死脱落后形成的组织缺损。溃疡较糜烂为深。主要原因是局部感染、外伤、血液循环障碍、营养功能失调或神经系统反射性营养障碍等。如发生在胃或十二指肠黏膜,分别称为胃、十二指肠溃疡;发生在小腿,称小腿溃疡。恶性肿瘤坏死后形成的称为恶性溃疡。

溃疡

canker

溃疡

ulcer

溃疡

ulcer

溃疡kuì yáng

ulcer;ulcus (pl. ulcera)

- bijala kalacuri是什么意思

- bijan chintaa: kalpanaa是什么意思

- bija pradhanya是什么意思

- bijapur是什么意思

- bijayaa是什么意思

- bijou是什么意思

- bijoyadashami是什么意思

- bik是什么意思

- bika是什么意思

- bikaner是什么意思

- bike是什么意思

- bikini是什么意思

- bikini atoll是什么意思

- bikini 比基尼是什么意思

- biko,steven是什么意思

- bikramsinha是什么意思

- bil是什么意思

- bilabial是什么意思

- bilambita是什么意思

- bilateral是什么意思

- bilateralism是什么意思

- bilateral monopoly是什么意思

- bilbao是什么意思

- bilbao 毕尔巴鄂是什么意思

- bil bat是什么意思

- bilberry是什么意思

- bilberry(或 blaeberry、whortleberry)是什么意思

- bil bil kol是什么意思

- bil bil zairt zairt是什么意思

- bilbo是什么意思

- bilboes是什么意思

- bil dairx yonx是什么意思

- bilderdijk,willem是什么意思

- bil do zairt do是什么意思

- bildungsroman是什么意思

- bile是什么意思

- bile acids是什么意思

- bil fvx nox是什么意思

- bilge是什么意思

- bil.gel是什么意思

- bil gol lol是什么意思

- bil guairt guairt是什么意思

- bilhana是什么意思

- bilhapur battle是什么意思

- bilharziasis是什么意思

- bil hol lairx是什么意思

- bilingual是什么意思

- bilirubin是什么意思

- bi li set let是什么意思

- bil ji ganl是什么意思

- bil ji gant guarx是什么意思

- bil juix bil zeirt是什么意思

- bilk是什么意思

- bil kex是什么意思

- bill是什么意思

- billbug是什么意思

- bille是什么意思

- billet是什么意思

- billiard是什么意思

- billiards是什么意思