深衣shēn yī

古代人穿的一种衣裳相连,前后深长的衣服。

(例)穿一领黄不黄、红不红的葛布深衣;戴一顶青不青、皂不皂的篾丝凉帽。(五十九·754·)

深衣

我国古代最早的男式服装之一,《中华古今注》:“三皇及末庶人服短褐,儒服深衣。”其特点为上衣和下裳连著一体,实为后世长衫的由来。深衣,约出现于春秋战国之交,唐代马周稍改其制,于其下著襕及裙,名为襕衫,唐宋士人多服襕衫。宋代又有仿古礼制作的深衣,为士大夫祭祀冠服的礼服,《宋史·舆服志》载:“深衣用白细布,度用指尺,衣全四幅,其长过肋,下属于裳,裳交解十二幅,上属于衣,其长及踝。圆袂(袖)、方领、曲裾、黑缘(边)。”穿深衣时,要配服黑布冠,冠下衬幅巾,腰系大带,足着黑履。不过,这种深衣,平时实际穿的人并不多,《文献通考》载,惟司马光等人穿过。宋邵伯温《河南邵氏闻见录》卷十九亦云:“司马温公(光)依《礼记》作深衣,冠簪幅巾缙带,每出,朝服乘马,用皮匣贮深衣随其后,入独乐园则衣之。”陆游《鹧鸪天》词:“小车处士深衣叟,曾是天津共赋诗。”

深衣

一种上衣下裳相连的服装。春秋、战国时已有。据《礼记》及郑玄注的介绍,其特点除衣裳相连长及脚面外,为曲裾绕襟式,且用采锦异料镶作衣边(即所谓“续衽钩边”、“连衣裳而纯之以采”、“衣作绣,锦为缘”),是一种上自天子、下至庶民,不分尊卑、无论男女都可穿用的日常起居便服。宋代追循古制,又穿用“深衣”,但解释似已不得古之要领,制成了一种镶边、斜掩襟、连衣裳、且用十二幅裁制的衣式。成为宋、明时上下(尤其仕人)通服的日常服装。深衣与古代上衣下裳分离的形制相异,它对秦汉以后袍服及其他长衣的演变,有着重要影响。例见第十八回。

深衣

衣裳相连前后深长,纯色,故称深衣。是诸侯、大夫、士家居所穿的衣服,也是庶人的常礼服。《礼记·深衣》:“古者深衣,盖有制度,以应规矩,绳权衡。”郑玄注:“名曰深衣者,谓衣裳而纯之以采也。”孔颖达疏:“凡深衣皆用诸侯、大夫、士夕时所著之服,故《玉藻》云:‘朝玄端,夕深衣。庶人吉服,亦深衣。’”

深衣shēn yī

古代贵族穿的家常衣服,庶民作为礼服。衣、裳相连,前后深长,故称:若必要抚琴,先须衣冠整齐,或鹤氅,或~,要如古人的像表。(八六·1122)

深衣

連衣裳而純之以采者。鄭玄《三禮目錄·禮記目錄》: “深衣第三十九; 名曰深衣者,以記其深衣之制也。深衣,連衣裳而純之以采者。” (《通德堂經解》) 鄭玄《三禮目錄》: “深衣第三十九,……深衣,連衣裳而純之以采者。” (《鄭氏佚書》)

古代諸侯、大夫、士及貴婦人家居所穿的衣服,亦爲庶人的常禮服。衣裳相連,前後深長,故稱。深衣出現於春秋戰國。初多用麻布,色白,齋時則用緇色。製作時上下分裁,中有縫連屬爲之。其下裳用六幅,每幅又交解裁之爲二,故計有十二幅。有上下削幅,裳旁有續衽鈎邊。長及足踝,上狹下廣。漢時命婦以此爲禮服,改用彩帛縫製。西漢婦女深衣衣襟頗長,纏身數道。東漢時深衣衣裾又被製成數片三角,穿時幾片叠壓相交。魏晉以後,深衣漸廢。但其对後世服飾影响很大,宋代尚有復製深衣而服者。以後的連體衣服,大都源于深衣。《禮記·深衣》:“古者深衣,蓋有制度,以應規矩,繩權衡。”鄭玄注:“名曰深衣者,謂連衣裳而純之以采也。”孔穎達疏:“凡深衣皆用諸侯、大夫、士夕時所著之服,故《玉藻》云:‘朝玄端,夕深衣’。庶人吉服,亦深衣。”

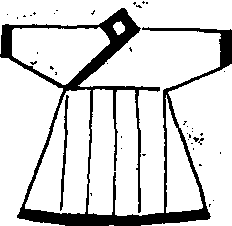

深衣

(《三才圖會》)

深衣shēn yī

上衣、下裳相联缀的服装。《礼记·深衣》:“古者~~,盖有制度,以应规矩,绳权衡。”孔疏:“凡~~者皆用诸侯、大夫、士夕时所著之服,故《玉藻》云:‘朝玄端,夕~~。庶人吉服,亦~~。’”

深衣shēnyī

也作“申衣”。一种衣裳连属形制的长衣。为诸侯、大夫、士家居常穿的衣服,又是百姓的最高一级礼服。出现于春秋战国之际,盛行于战国、西汉时期。不论尊卑、男女均可着之。其地位仅次于朝服。东汉以后多用于妇女。魏晋以后,为袍、衫等服代替,深衣制度亦随之湮没。深衣大致有如下特点:一、衣、裳相连。二、矩领,即领式为方折式样。三、续衽钩边。衣襟接长一段,作成斜角,着时由前绕至背后,以免露出里衣。清任大椿《深衣释例》卷二:“案在旁曰衽。在旁之衽前后属连曰续衽。右旁之衽不能属连,前后两开,必露里衣,恐近于亵。故别以一幅布裁为曲裾……以掩盖里衣。而右前衽即交乎其上,于覆体更为完密。”四、长至踝间。清黄宗羲《深衣考》:“此言裳之下际随人之身而定,其长短:太短则露见其体肤;太长则被于地上,皆不可也。”制作深衣的质料,最初多以白麻布为之,领袖、襟裾另施彩缘。战国以后,则多用彩帛制作。深衣的形制给后世服饰带来很大影响,如唐代的袍下加襕,元代的质孙服,明代的曳![]() ,清代的旗袍等,都是古代深衣制的演变。《礼记·深衣》:“古者深衣盖有制度,以应规矩,绳权衡。短毋见肤,长毋被土。续衽,钩边,要缝半下。袼之高下,可以运肘;袂之长短,反诎之及肘。带,下毋厌髀,上毋厌胁,当无骨者。制十有二幅以应十有二月,袂圜以应规,曲袷如矩以应方,负绳及踝以应直,下齐如权衡以应平。故规者,行举手以为容;负绳抱方者,以直其政,方其义也。故《易》曰:‘坤六二之动,直以方也。’下齐如权衡者,以安志而平心也。五法已施,故圣人服之。故规矩取其无私,绳取其直,权衡取其平,故先王贵之。故可以为文,可以为武,可以摈相,可以治军旅,完且弗费,善衣之次也。具父母大父母,衣纯以繢;具父母,衣纯以青。如孤子,衣纯以素。纯袂、缘、纯边,广各寸半。”汉郑玄注:“名曰深衣者,谓连衣裳而纯之以采也。”唐孔颖达疏:“凡深衣皆用诸侯、大夫、士夕时所著之服,故《玉藻》云:‘朝玄端,夕深衣。’庶人吉服,亦深衣,皆著之在表也……所以此称深衣者,以余服则上衣下裳不相连,此深衣衣裳相连,被体深邃,故谓之深衣。”宋司马光《独步至洛滨》诗:“草软波清沙径微,手持笻竹著深衣。”清严复《救亡决论》:“戴、阮、秦、王,直闯许郑;深衣几幅,明堂两个。”

,清代的旗袍等,都是古代深衣制的演变。《礼记·深衣》:“古者深衣盖有制度,以应规矩,绳权衡。短毋见肤,长毋被土。续衽,钩边,要缝半下。袼之高下,可以运肘;袂之长短,反诎之及肘。带,下毋厌髀,上毋厌胁,当无骨者。制十有二幅以应十有二月,袂圜以应规,曲袷如矩以应方,负绳及踝以应直,下齐如权衡以应平。故规者,行举手以为容;负绳抱方者,以直其政,方其义也。故《易》曰:‘坤六二之动,直以方也。’下齐如权衡者,以安志而平心也。五法已施,故圣人服之。故规矩取其无私,绳取其直,权衡取其平,故先王贵之。故可以为文,可以为武,可以摈相,可以治军旅,完且弗费,善衣之次也。具父母大父母,衣纯以繢;具父母,衣纯以青。如孤子,衣纯以素。纯袂、缘、纯边,广各寸半。”汉郑玄注:“名曰深衣者,谓连衣裳而纯之以采也。”唐孔颖达疏:“凡深衣皆用诸侯、大夫、士夕时所著之服,故《玉藻》云:‘朝玄端,夕深衣。’庶人吉服,亦深衣,皆著之在表也……所以此称深衣者,以余服则上衣下裳不相连,此深衣衣裳相连,被体深邃,故谓之深衣。”宋司马光《独步至洛滨》诗:“草软波清沙径微,手持笻竹著深衣。”清严复《救亡决论》:“戴、阮、秦、王,直闯许郑;深衣几幅,明堂两个。”

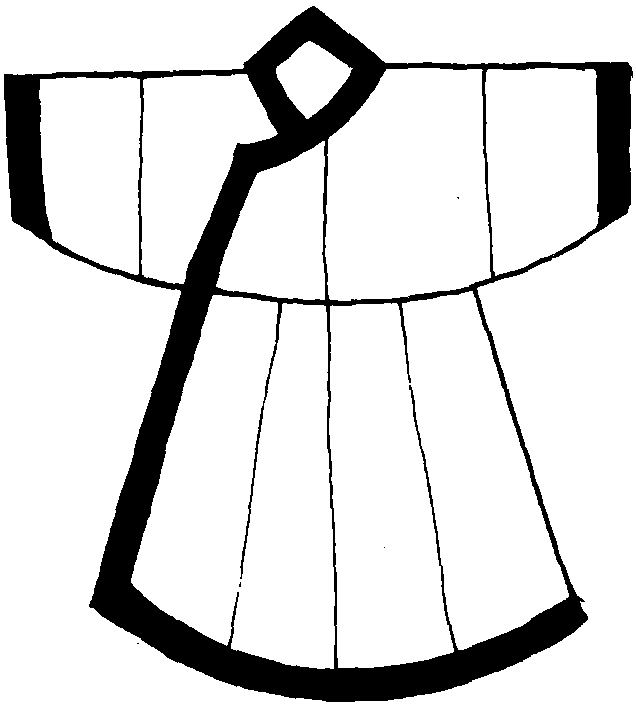

.jpg)

深衣图(《朱子家礼》)

深衣

中国古代服装中比较早期的一种款式,是先秦时期的一种较长的衣服。远古时期的衣服为上衣下裳制,或为衣裳连属制,西周以前采用的就是上衣下裳制,不分男装女装都是上身称“衣”,下身称“裳”。到了春秋战国时期,则出现了一种将上衣下裳合而为一的服装款式,称为“深衣”。深衣一直是战国及西汉时期的男女主要服装。湖南长沙马王堆西汉古墓出土的女服中便有许多上下相连的深衣,其前襟略长,成斜角状,穿着时由前面绕至背后,是典型的深衣样式。西汉时期的妇女深衣还有一个明显的特征,就是衣襟及下摆和袖口、领口分别镶有各色花边,十分古朴。东汉以后的妇女深衣最显著的变化是将衣襟、下摆处裁剪成数片三角形,然后再连接在一起,因其上宽下窄,形同刀圭、燕尾,又被称为袿衣和袿襡。深衣所用的面料为麻布,它的领口、袖口、前襟和下摆等处的花边则为手工织绣的彩色织绵,至东汉后改用彩帛制作。魏晋以后,深衣渐渐被淘汰,但它对后来的服装发展影响很大,甚至后来的长衫、旗袍,直到今天的连衣裙等都还或多或少地保留着深衣的某些特征。

深衣

深衣

古代服装。《礼记·深衣》: “古者深衣,盖有制度,以应规矩,绳权衡。”郑玄注云:“名曰深衣者,谓连衣裳而纯之以采也。” 《正义》曰: “所以此称深衣者,以余服则上衣下裳不相连,此深衣衣裳相连,被体深邃,故谓之深衣。”按规定,将布裁成12幅,再缝在一起,以应一年12个月之意。裳之左边相连,右边有曲裾掩之。其长不及地,短不露肤,约及于踝。方领,袖短而宽。一般用麻布、白布制作。穿此衣,“可以为文,可以为武,可以摈相,可以治军旅”。诸侯、大夫、士作常服,庶人则作礼服。

深衣

我国古代最早的服饰之一。始于周代。形制为衣裳缀为一体,类似今日的连衣裙。衣的部分,身广用布二幅,袂(袖)左右各一幅,衣部分的长度,普通人为二尺二寸,下端直连裳的部分。袖子和衣连缀的部分和身长同为二尺二寸,以便肘的出入。袖口较狭,一尺二寸。领为交颔式。裳部,前后各二幅布,竖起等截,全部裁成八幅,两侧的衽(在裳的场合是裆)各需一幅,斜着等截,全部成四片,依此缝合即成。深衣的款式,上至皇帝、诸侯,下至庶民百姓,皆可享用。用途也很广泛,是仅次于朝祭之服的“善衣”。“具父母、大父母,衣纯以青; 如孤子,衣纯以素”,即祖父、祖母、父母俱在,衣边用彩色;仅父母在,衣边用青色,如系孤儿,衣边则用素(白)色。衣服的长度,以至脚踝为宜,即“长毋被土”(约离地四寸)。深衣制对后世服饰有重要的影响,汉时被定为命妇的礼服。后演变为“袍”、“禅衣”式的大袖宽衣。宋代士大夫亦有复制深衣而服者,元代的质孙、明代的曳𧝠等皆采用了这种衣裳相连的形式。现今的旗袍、连衣裙、藏袍及新疆的“布拉吉”也是深衣制的沿革。

深衣

古代一种上下连接续衽钩边的服装。它出现于春秋战国时期,从而改变了商周以来上衣下裳分开的服式,而将上衣下裳连接起来。制作时上下分裁,然后再在腰间缝连在一起。《礼记·深衣》郑玄注: “深衣者,谓连衣裳而纯 (衣边) 之以采”。孔颖达疏: “深衣,衣裳相连,被体深邃,故谓之深衣”。深衣短不能露出肤肉,长不能覆于地面。上窄下宽,由十二幅布构成,以应一年有十二个月。深衣的最大特点是采用了钩边。续衽即在衣襟边加缝一三角形的衣裾。续衽有两种形式,一是将左边衣襟前后缝合,加一块三角形的曲裾于右边,穿时先掩曲裾,再掩外襟,腰间以带系之。另一种作法则是将右衣襟缝合,在左衣襟接一三角形的曲裾,穿用时将曲裾绕至背后,再用带子系扎起来。钩边是指把衣裳的下摆加宽,以便行走。深衣用途非常广泛,无论君王、文官武将、贱民、男女都喜穿用。用于燕居、摈相、治军旅等。《礼记·深衣》: “圣人服之……先王贵之,故可以为武,可以摈相,可以治军旅,完且弗费。”孔颖达疏: “凡深衣皆用诸侯士大夫,夕时所著之服,故 《玉藻》云: ‘朝元端,夕深衣。’ 庶人吉服亦深衣。”春秋战国时期深衣的制作开始普及,而且领袖襟裾处镶有彩边。西汉早期深衣仍是男子的主要服装。西汉后期出现的襜褕,逐渐流行,取代了深衣,至东汉时男子中已多有服用者。但深衣却作为妇女的正服,在汉代贵妇中甚为流行。太皇太后、皇太后、皇后、贵人入庙祭祀的服装,都为深衣制。长沙马王堆一号汉墓所出的十二件服装中,就有九件是深衣。汉代深衣的下裳,并不一定非用十二幅布拼接。而且只用外曲裾,因为所加布增长,缠绕的层次相应增加,腰身裹的很紧,所用质料也极为讲究,做工精良。汉以后至魏晋南北朝时期,妇女的主要服饰仍然是深衣。深衣上下裳相连的形式对后代服装影响深远。唐代的襕袍, 元代的质孙服, 明代的曳𧝠, 乃至今天的连衣裙,均渊源于古代的深衣制。

深衣

古代诸侯、大夫、士等平时闲居所穿的便服。上衣下裳相连,袍身深长。《礼记·玉藻》:“诸侯夕深衣,祭牢肉。”孔颖达疏引《士冠礼》注云:“其私朝及在家,大夫、士夕皆深衣也。”

深衣

即一种把著于上身的“衣”同服于下身的“裳”(即裙)缝合到一起的肥大臃肿、费工费料的长袍,是周代乃至更早一些时候的标准礼服。据清代学者考证,其式样大致如下:上衣部分用布二幅,共二尺二寸(约合43.802厘米);两袂(即袖)各用布二幅,共用布四幅;袂(袖口)尺二寸(约合23.892厘米),袖肩布二尺二寸;两袂近袪处下部由斜裁而呈半圆形;襟分内、外二部,两襟相交,成为方领;腰围全长七尺二寸(约合143.352厘米),下摆四周全长为一丈四尺四寸(约合286.704厘米);自腰至下摆为裳,前后各用布六幅,共为十二幅,每幅宽为半幅布;在腰部和上衣连接处用布四幅,两旁左右又各缀布两幅,叫作“衽”;衽上宽四寸(约合7.964厘米),下宽一尺八寸(约合35.838厘米);裳自腰带以下高约四尺五寸(约合89.595厘米),下距地约四寸;衣裳各有缘边,称作“纯”;衣裳的缘边均宽寸半(约合2.9865厘米),领的缘边为二寸(约合3.982厘米)。深衣的形制奠定了秦汉袍服的基本式样,禅衣、襜褕、複袍都是在它的基础上发展而来。

深衣

上下衣裳相连的一种服式,为王侯、官宦日常穿的衣服。

- 日本自卫队是什么意思

- 日本自然主义文学是什么意思

- 日本自由民主党是什么意思

- 日本自由民权运动中立宪主义与民权主义之争是什么意思

- 日本自耕农维持资金法是什么意思

- 日本舆论调查协会是什么意思

- 日本航空五十年是什么意思

- 日本航空公司是什么意思

- 日本航空法是什么意思

- 日本船员法是什么意思

- 日本色彩研究会色立体是什么意思

- 日本花柏是什么意思

- 日本茶叶生产与消费是什么意思

- 日本茶树品种是什么意思

- 日本茶树育种是什么意思

- 日本茶道是什么意思

- 日本菜是什么意思

- 日本落叶松是什么意思

- 日本著作权法是什么意思

- 日本蚕是什么意思

- 日本蚕业是什么意思

- 日本蚕业教育是什么意思

- 日本蚕丝学会是什么意思

- 日本蛛甲是什么意思

- 日本蠼螋是什么意思

- 日本血吸虫是什么意思

- 日本血吸虫与日本血吸虫病是什么意思

- 日本血吸虫检查是什么意思

- 日本血吸虫病是什么意思

- 日本行政不服审查法是什么意思

- 日本行政代执行法是什么意思

- 日本行政委员会是什么意思

- 日本行政机构系统是什么意思

- 日本行政案件诉讼法是什么意思

- 日本行政案件诉讼特别法是什么意思

- 日本行政法是什么意思

- 日本行政省是什么意思

- 日本行政裁判法是什么意思

- 日本衫是什么意思

- 日本袭击珍珠港是什么意思

- 日本裁判所构成法是什么意思

- 日本西部银行是什么意思

- 日本见藏稀见中国地方志书录是什么意思

- 日本规格协会是什么意思

- 日本解雇权是什么意思

- 日本解雇的限制是什么意思

- 日本解雇的预告是什么意思

- 日本解雇自由是什么意思

- 日本警察法是什么意思

- 日本警察署是什么意思

- 日本警察预备队是什么意思

- 日本警察预备队违宪诉讼案是什么意思

- 日本议事法定人数是什么意思

- 日本议院规则是什么意思

- 日本议院规程是什么意思

- 日本记者俱乐部是什么意思

- 日本访书志是什么意思

- 日本访书志补是什么意思

- 日本证券上市管理是什么意思

- 日本证券业协会是什么意思