液体闪烁测量

液体闪烁测量是一种应用很广的核射线闪烁测量技术。它的特点是闪烁体为液体,由有机闪烁剂溶于适当溶剂中组成。放射性物质溶解或分散悬浮于闪烁液中,或吸附于固体支持物上浸入闪烁液,与闪烁剂密切接触,自吸收或吸收层对射线的吸收较少,几何条件有时可接近4π。所以液体闪烁测量法已成为探测离体样品中3H、14C等软β-发射体最有用的技术,被广泛应用于各种体外放射分析及示踪。实际上,其应用范围已扩大到探测其他穿透性不甚强的射线如俄歇电子、内转换电子、α粒子、β+粒子、质子、慢中子、低能X线或γ线等。此外,还可制成巨型探头,测量肢体或全身的放射性。

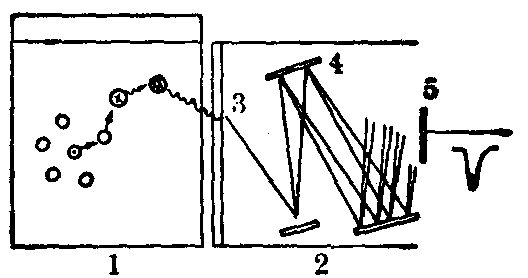

液体闪烁的基本过程 液体闪烁法中能量转换的基本过程如图1所示。射线大部分先被溶剂分子吸收,后者从激发态回到基态时释出能量传给闪烁剂。闪烁剂从激发态复原时释出光子。每种闪烁剂各有特定的发射光谱。若发射光谱与光电倍增管的光谱响应相匹配,则光子到达光阴极后形成光电子,经放大后输出脉冲至记录系统。如光谱匹配不良,可加第二闪烁剂,后者吸收第一闪烁剂发出的光子,释出本身的特征性光子,使光谱匹配改善。闪烁光的衰减时间仅数ns,故液体闪烁探头属快速探测器。通常产生的光子数与射线能量成正比,而光子数越多,形成的脉冲越大。故此类仪器可鉴别能量不同的射线,测得反映射线能量分布的脉冲谱,有时亦称液体闪烁谱仪。

图1 液体闪烁测量法中能量转

换基本过程示意

1. 闪烁杯 2. 光电倍增管 3.

光阴极 4. 次阴极 5. 阳极

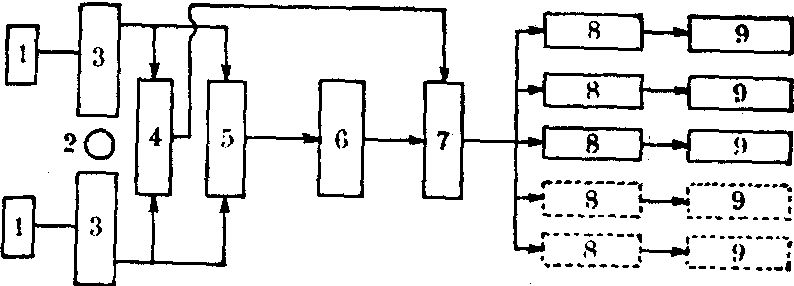

液体闪烁测量仪的基本结构 较新的液体闪烁测量仪都用两个光电倍增管做成符合型探头,其结构见图2。图中所列为目前普遍采用的“3+2”式仪器的方框图。即有五个单道脉冲分析器,三个样品道及二个外标准源道。简化型可只用一或二道分析器。近来仪器大多还配有自动换样器、电子计算机及数据打印装置。

图2 液体闪烁计数器方框

1. 高压 2. 样品 3. 光电倍增管 4. 快符合

5.相加放大 6.对数放大器或折线放大器 7.符

合门(线性门) 8.单道脉冲分析器 9.定标器

光电倍增管多选用双碱性光阴极,暗电流(噪声)小,光电转换效率高,光谱响应范围宽,更易与第一闪烁剂匹配,所以能明显地提高探测效率。符合器的作用是只允许两侧光电倍增管同时有输出时才有信号到达分析器,单侧输出的机遇符合计数率(nc)与符合分辨时间(τ)成正比:nc=2τn1n2 (n1及n2为单管输出的计数率)。目前符合分辨时间已可快到10-8秒,故噪声计数率可降至1cpm以下,化学发光、磷光等引起的计数也大部被排除,其结果是使本底显著降低而且波动减少。相加线路将两管形成的脉冲相加后再输至主放大器,使低能射线的探测效率提高,并有利于提高能量分辨率及信噪比。主放大器有线性型、对数型及准对数型(折线型)等三种。后两种对小脉冲放大倍数大,对大脉冲放大倍数小,使用时不必调节增益而能测量能量相差悬殊的射线,操作方便,改进了测量的重复性,而且各道分析器可公用一个放大器,故应用日益广泛。目前较好的液体闪烁计数器对3H的无淬灭样品效率>60%,本底<15cpm(低钾玻璃杯)。液体闪烁测量中本底的来源 低能部分主要来自玻璃中的40K,除采用低钾玻璃外,用石英窗的光电倍增管及石英或塑料样品杯可使之进一步降低。中能部分大部分来自光电倍增管的“串光”,用“串光甄别器”可使串光本底降低。高能本底则主要来自宇宙射线,有些实验室采用反符合探头能明显减少这种本底。

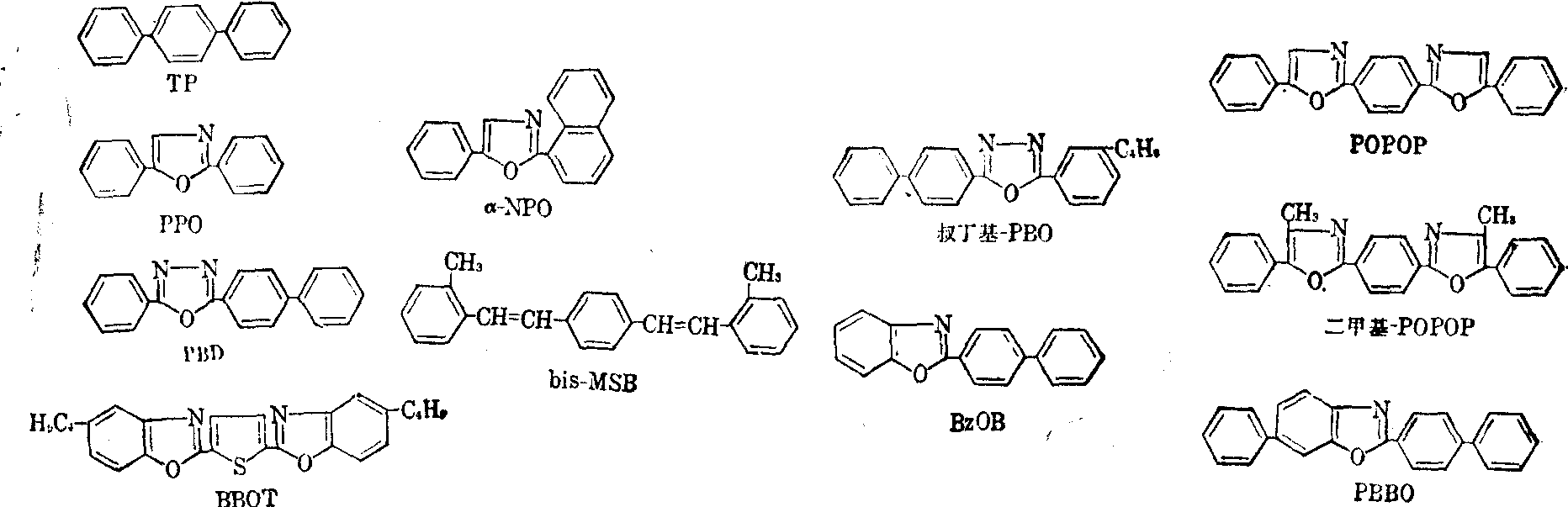

闪烁剂 常用第一闪烁剂和第二闪烁剂。

对第一闪烁剂的要求是: 发光效率高,有良好的淬灭耐受性,有一定的溶解度。叔丁基-PBD兼具以上优点,且价格较低,故目前应用最广。第一闪烁剂发光效率随浓度增加而提高,但浓度过高常有自淬灭,效率反而降低。效率最高的浓度称最佳浓度,溶剂效率差或有淬灭物时最佳浓度会提高,实际使用浓度最好通过实验求出。

第二闪烁剂主要用于改变发射光谱以改善光谱匹配,亦称波长转移剂,表1五种第二闪烁剂的发射光谱峰值

表1 一些常用闪烁剂的名称

| 闪烁剂 | 简 称 | 全 称 |

| 第 一 闪 烁 剂 | TP | 对联三苯 P-terphenyl |

| PPO | 2,5-二苯基唑 2,5-Diphenyloxazole | |

| PBD | 2-苯基-5-(4′-联苯基)-1,3,4-二唑 2-phenyl-5-(4′-biphenylyl)-1,3,4-oxadiazole | |

| BBOT | 2,5-双-[5′-叔丁基苯唑(2′)]-噻吩 2,5-bis-[5′-butyl-benzoxazole(2′)]-thiophene | |

| 叔丁基-PBD | 2-(4′-叔丁基苯)-5-(4″-联苯基)-1,3,4-二唑 2-(4′-butylphenyl)-5-(4″-biphenylyl)-1,3,4-oxadiazole | |

| BzOB | 2-(4-联苯基)-苯唑(1,3) 2-(4-biphenylyl)-benzoxazole(1,3) | |

| 第 二 闪 烁 剂 | POPOP | 1,4-双-[2′-(5′-苯基唑)]-苯 1,4-Di-[2′-(5′-phenyloxazolyl)]-benzene |

| 二甲基-POPOP | 1,4-双-[2′-(4′-甲基-5′-苯唑)]-苯 1,4-Di-[2′-(4′-methyl-5′-phenyloxazolyl]-benzene | |

| PBBO | 2-(4′-联苯基)-6-苯基-苯唑 2-(4′-biphenylyl)-6-phenyl-benzoxazole | |

| α-NPO | 2-(1′-苯基)-5-苯基唑 2-(1′-naphthyl)-5-phenyloxazole | |

| bis-MSB | 对-双-(邻-甲基苯-乙烯基)-苯 p-bis-(o-methylstyryl)-benzene |

图3 一些常用闪烁剂的化学结构

表2 几种常用第一闪烁剂的比较

| 闪 烁 剂 | 发射光谱(nm) | 甲苯中的溶解度(g/l) | 最佳浓度 (g/l) | 相对发光效率 | 淬灭耐受性 | ||

| 峰 值 | 均 值 | 0℃ | 20℃ | ||||

| TP PPO PBD 叔丁基-PBD | 344~368 365 361~365 365~366 | 350~360 376~394 386~388 380 | 4 238 10 57 | 8.6 414 21 119 | 8 4~7 8~20 6~20 | 1.30~1.33 1.00~1.01 1.23~1.31 1.20~1.25 | 差 略优于TP 好,优于PPO 好,与PBD相仿 |

| BBOT | 435 | 452 | - | 58.8 | 4~16 | 1.00~1.05 | 比叔丁基-PBD差 |

溶剂 溶剂的选择主要考虑探测效率、对样品的溶解能力及价格。试验过的溶剂不下数百种,有实用价值的仅少数几种。甲苯、二甲苯效率最高,价格便宜,应用最广,但与水的互溶性差,不适于测量水溶性样品。二氧六环效率不如甲苯、二甲苯,但能与水互溶,适用于较大体积的水溶液样品,但价格较贵。有时也用混合溶剂,如在甲苯、二甲苯中加醇类或乙二醇单醚类,使之适用于小体积水溶性样品;在二氧六环中加少量甲苯使其效率提高等。此外,对二甲苯效率最高,1,2,4-三甲苯对塑料容器的腐蚀性较小,苯腈可容纳较多金属盐,在某些特殊场合可考虑选用。对效率较低的溶剂或含淬灭物的闪烁液,加入6~15%的萘可明显提高探测效率。一般认为,萘是一种高效率的中间能量传递者,常称为次级溶剂。溶剂中某些杂质有淬灭作用,如烷基苯中的噻吩及二氧六环中的水及醛缩醇,有的还可导致化学发光如某些过氧化物,严重时应注意排除其杂质。

闪烁液比重不到1.0,测γ或X线时加四丁基锡或四丁基铅,测慢中子时加三甲基硼酸酯,可明显提高效率。

淬灭 能量转换过程中杂质分子可夺去一部分能量将之变为热能等无效的能量形式,使到达光电倍增管的光子数减少,发生于光子形成前者称化学淬灭,发生于光子形成后者常称颜色淬灭。氧和水都是化学淬灭物,判断仪器最高效率通常都用去氧密封标准源。

淬灭导致输出脉冲变小,脉冲谱左移,部分脉冲小到甄别阈以下,甚至根本不产生光子,总之使探测效率降低。射线能量越低,仪器效率越差,同样的淬灭物导致的效率降低越明显。在一定范围内,效率降低程度与淬灭物浓度呈指数关系。

淬灭校正 若各样品淬灭程度不同,需作淬灭校正才能互相比较。淬灭校正就是求出每一样品的实际探测效率,再将其计数率转变为放射性活度,从而将淬灭程度不同的因素消除掉。

常用的淬灭校正法(求E的方法)有以下三类:

(1) 内标准源法: 测得样品计数率(cpm1)后加一定

dpm数的内标准源(或称参考源),再测计数率(cpm2)。内标准源应无淬灭作用,所用体积应尽量小,使两次测量效率相同,于是

(2) 样品道比法: 制备一套dpm已知且相同的标准淬灭源,淬灭程度各不相同。用两个分析道测量各标准淬灭源及样品,一道测全部脉冲(cpm1),一道只测超过一定高度的脉冲(cpm2)。淬灭时,脉冲谱左移,cpm2的减少比cpm1的减少快,故淬灭越严重,cpm2/cpm1 (称为样品道比)越小。标准淬灭源的E可根据其dpm及cpm1求得,由此可得到“道比-效率”的相关曲线。每一样品的E就可根据各自的道比在该曲线上求得。

(3) 外标准源法: 测得样品的cpm后,用机械装置将一个外部γ源(137Cs、133Ba或226Ra等)引到样品杯附近,其γ线在闪烁液中形成的康普顿脉冲谱,也随淬灭而左移。如果用两个专用的分析道记录其不同高度的脉冲,求两道计数率的比例(称外标准源道比),则淬灭越严重,道比越小。用标准淬灭源也可得到“道比-效率”相关曲线,再根据样品的道比在曲线上求各自的E。这种方法称为外标准源道比法。也可用在机计算机追踪康普顿谱的边缘,以边缘所在位置代替外标准源道比,用“边缘位置-效率”相关曲线来求样品的效率。这种方法称为“外标准源康普顿边缘法”。

上述各种方法各有优缺点,具体使用时各有一些注意事项,可根据测量目的及样品性质选用。

淬灭校正引起的总的统计误差比单纯测量计数率时大,应注意控制误差。此外,还有人设计了自动淬灭补偿(Automatic quench compensation)装置,在用外标准源估计淬灭程度后能自动调整增益,使左移的脉冲谱重新右移。但此种补偿常是不完全的,不能免除淬灭校正。

化学发光及磷光 化学发光由样品杯中发生某种化学反应引起,磷光则由样品杯进入计数室前受光照射引起。两者都是单光子发射,单管计数率低于每分钟104次者不会明显提高符合计数的本底,但严重者可达每分钟105~107次,往往使本底计数率明显升高。磷光现象通常最多持续数小时,制样时避免强光照射及测量前暗适应可减小其影响。化学发光则和样品成分及闪烁液化学成分有关,持续时间有长有短。比较有效的检出方法是看符合计数率及单管计数率是否相差悬殊。已有人据此在仪器中加一延迟符合线路用以测量及计算化学发光引起的机遇符合计数。有严重化学发光时,应当考虑改进样品的制备方法。

样品制备 样品最后测量的方式可概括如表3。

表3 液体闪烁测量中样品的测量方式

| 方 式 | 基本方法 | 适用对象及特点 | 对闪烁液的要求 | |

| 均相法 | 样品在闪烁液 中以真溶液形式 测量 | 适用于脂溶性 样品及化学量不 多的水溶性样 品,效率可靠 | 水溶性样品需 用烷基苯加助溶 剂或二氧六环配 制,闪烁剂浓度 需较高 | |

| 非 均 相 法 | 乳状 液法 | 用乳化剂(非 离子型聚氧乙烯 类最常用,很多 商品将乳化剂配 入闪烁液)使样 品的水溶液在闪 烁液中呈稳定的 乳状液 | 适用于较大量 的水溶性样品。 效率较高,可容 纳大量盐分。效 率受温度影响较 大,淬灭校正需 用水溶性内标准 源 | 只需用烷基 苯,闪烁剂浓度 不需很高 |

| 悬浮颗 粒 法 | 固体样品以一 定大小的微粒悬 浮于闪烁液,用 凝胶剂使之均匀 稳定 | 不适用于3H。 制样不方便,目 前已较少应用 | 同上 | |

| 固相法 | 样品吸附在固 体支持物(滤纸 玻璃纤维滤片, 微孔滤膜等)上, 浸入闪烁液测量 | 使用日益广 泛,制样方便, 效率略低于均相 法,统计误差略 高,但仍可控制 在允许范围 | 同上,闪烁液 可反复使用,闪 烁杯不需每次洗 涤 | |

为使样品能以上述几种方式测量,多数标本尚需经预处理。其方法又可概括为提纯、消化及燃烧等三大类。消化法是借酸、碱或其他手段的作用,使生物样品发生某些化学变化,主要是水解成较易溶于水的分子,然后进行均相或非均相测量。

燃烧法是将干燥的样品放在密闭容器中引燃,得到14CO2、3H2O、35SO2等,用适当的吸收剂(3H2O用二氧六环,14CO2用乙醇胺或2-苯基乙醇胺)吸收,加入闪烁液测量。所得样品无色,淬灭不严重,特别适用于有色样品,但手工操作工作量大,回收率有时不稳定。最近已有样品自动燃烧的装置,对克服上述缺点有一定作用。

双标记样品及多标记样品的测量 双标记样品及多标记样品的测量,要求仪器具有较好的能量分辨率,通常以14C无淬灭样品在3H分析道中的计数率占14C总计数率的%为指标,即所谓交盖率。较好的仪器交盖率不超过20%(具体应用参见“双标记及多标记测量”条)。

液体闪烁测量技术中,电子计算机的应用已相当普遍,除进行各种数据处理外,有时还用以控制仪器的各种工作程序(参见“电子计算机与核医学”条)。

- 凌珑是什么意思

- 凌琦是什么意思

- 凌琦是什么意思

- 凌璋是什么意思

- 凌秀雄是什么意思

- 凌纯声是什么意思

- 凌纯声是什么意思

- 凌纯声是什么意思

- 凌统是什么意思

- 凌罗庆是什么意思

- 凌耀星是什么意思

- 凌花散是什么意思

- 凌荣大是什么意思

- 凌莎是什么意思

- 凌菱生是什么意思

- 凌蓓蒂是什么意思

- 凌虚是什么意思

- 凌贵兴是什么意思

- 凌达扬是什么意思

- 凌远辉是什么意思

- 凌迟是什么意思

- 凌迟是什么意思

- 凌迟是什么意思

- 凌迟是什么意思

- 凌迟是什么意思

- 凌迟刑是什么意思

- 凌道增是什么意思

- 凌道扬是什么意思

- 凌钺是什么意思

- 凌铖是什么意思

- 凌锡森是什么意思

- 凌镛镛是什么意思

- 凌阳子木香丸是什么意思

- 凌陞是什么意思

- 凌雁是什么意思

- 凌霄是什么意思

- 凌霄散是什么意思

- 凌霄散是什么意思

- 凌霄花是什么意思

- 凌霄花是什么意思

- 凌霄花是什么意思

- 凌霄花丸是什么意思

- 凌霄花丸是什么意思

- 凌霄花丸是什么意思

- 凌霄花(图255)是什么意思

- 凌霄花散是什么意思

- 凌霄花散是什么意思

- 凌霄花散是什么意思

- 凌霄花散是什么意思

- 凌霄花散是什么意思

- 凌霄花散是什么意思

- 凌霄花根丸是什么意思

- 凌霄花汤是什么意思

- 凌霄花汤是什么意思

- 凌霞新是什么意思

- 凌霞新是什么意思

- 凌风舸是什么意思

- 凌鸿勋是什么意思

- 凌鸿勋是什么意思

- 凌鸿勛是什么意思