活性分子设计active molecule design

充分利用已有知识和实践经验,对将合成的活性化合物进行化学结构的设计构思。这是新农药创制的第一步。

简史 活性分子设计方法的发展,可分为三个阶段。

已知活性结构修饰法阶段 40~50年代,为活性分子设计的初始时期。农药的活性分子设计,最先受到滴滴涕开发的启示。滴滴涕于1874年合成,1939年发现其杀虫活性,1942年被正式推荐为杀虫剂。由于在美国防治果树害虫表现出卓越效果,引起世界对有机化合物用作农药的巨大兴趣。1944年德国拜耳公司施拉德(G.Schrader)合成了对硫磷(parathion),此后,将它转换基团合成甲基对硫磷(methylparathion),又进一步修饰,演变为杀螟硫磷(sumithion)和倍硫磷(fenthion)。用同样方法,进一步开发了醚类除草剂和二硫代氨基甲酸酯类杀菌剂。以上设计主要是对已知活性结构的修饰,或基团的更换。这个时期由于商业农药品种不多,对农药的安全性也未加以限制,因此,设计的成功率较高。

结构活性定量研究法阶段 60年代,为寻找更多更好的活性结构,各大公司进行了大量随意设计和随意筛选,但成功率仅千分之一左右。1961年,汉施(C.Hansch)用化学结构与活性的定量研究方法进行农药分子设计,在结构修饰的基础上,从活性结构同靶标生物点的相互作用上,探索活性分子的科学设计方法。这个方法有利于减少合成和生物测定的盲目性,降低开发经费。1970年,藤田稔夫(Toshio Fujita)对汉施法进行了改进,形成汉施—藤田方程,并在先导优化中得到广泛应用,更深入地探索结构与生物活性间的定量关系。70年代由于农药商品中活性分子结构已近千种,随意设计和随意筛选的成功率仅万分之一,且活性结构走向市场的投资巨大、周期甚长,研究者开始寻找设计构思的一般规律,从而走向活性分子推理设计(rational approach)。在广泛研究活性分子作用机理的基础上,利用汉施原理中分子的物理和化学参数,包括空间效应参数和电子效应参数等,进行数学回归分析,描述其活性行为和最终结果,并引进生物酶的概念,把分子的三维结构,显示在荧光屏上,直接观察设计的活性分子和靶标受体分子吻合程度,探索活性分子的高效设计方法。其后,又出现超分子的设计方法(hypermolecular approach),即利用空间效应参数和电子效应参数、色散力、分配效应参数等,描述分子中各原子的状态,及其对活性的影响,确定原子和基团的替代,进行先导化合物的优化,把活性分子设计引到微观世界,结构—活性定量设计进一步完善。

生物合理设计法阶段 80年代世界各国颁布了农药法规,严格限制了农药的毒性和环境行为,促使创制的新农药必须具备高选择性、超低剂量、持效适当,并易降解等特点。由此,农药开发进程历时更长,耗资更大。为克服随意设计的不足,须深入探索生物活性化合物的生物调节机理,全面综合各类生物有机体中生物活性化合物的作用方式,以及各种生物种群内生态学相互作用的分子学基础。候选活性化合物,被视为生物调节剂,使其作用机理尽量与自然界中生物活性物质的生物调节机理相吻合。农药分子设计进入生物合理设计法(biorational approach)阶段,即利用哺乳动物和其他动物,与作物和有害生物之间在生理学、生化学和生态学方面分子机理的差异,设计较为理想的活性分子结构。例如,杀菌剂苯菌灵和甲基硫菌灵进入植物体内,都具有代谢成高效杀菌剂多菌灵而发挥杀菌活性的性能,并且它们本身的化学结构又较多菌灵具有更高的吸收性。

目的 寻找比现有活性成分更好的活性分子结构。包括❶提高生物活性: 寻求较现有活性分子防效更高、抗药性小、能防治难治病虫草害的活性分子结构;

❷提高安全性: 对人畜安全、对作物无药害,不危害生态环境,其分解产物最好对环境有益;

❸提高市场竞争性: 原料和中间体易得、工艺可行,经济效益、社会效益和生态效益显著,且不产生专利权纠纷。近年来,开发设计的主要目的,更趋于通过各种生物化学途径,探测作用靶分子,优化超低剂量、超高效益,近于生物合理的活性分子结构。

方法 从总体说,首先考虑已有结构与生物活性的关系,综合生理、生化、生态等多种相关学科的成就,最后对专利范围以外的各种类似物,或天然活性物及其代谢物,进行结构修饰,或亚活性结构组合。沿用方法有5种:❶已知活性分子结构的修饰;

❷靶标分子活性抑制;

❸寻找天然活性先导化合物模型;

❹活性分子亚结构的组合;

❺生物合理处理。

活性分子结构修饰法 活性分子设计的一种主要方法。以一个已知的生物活性分子结构为起点,依其在靶标生物体内的代谢过程和生化行为,结合相关化合物的化学性质,对已知活性结构进行修饰和改进。利用等排电子体概念,变换高活性的原子或基团作为取代基,以提高生物活性、选择性、安全性。有机磷农药和氨基甲酸酯类农药的活性结构中,多数以此法设计产生。

靶标分子活性抑制法 依据活性分子的生物化学及药理学的假说设计活性分子。通过对活性分子在生物体内代谢过程的了解,有关生物化学的研究,生物酶系统的研究,体外信息素的研究,控制生物体机能,或利用受体学说干扰生命正常程序,或激化某个环节,或抑制某个过程达到颉颃作用,以此设计靶标激素和酶抑制剂。乙酰胆碱酯酶、几丁质合成酶、麦角甾醇生物合成酶的抑制剂等的设计多采用本法。此种设计方法与活性分子结构修饰法往往是相辅相成的。

寻找天然活性先导化合物模型法 即对天然活性化合物分子结构进行简化和展开,是活性分子设计的重要组成部分。此法已获得成功,其中,最有代表性的是以天然除虫菊素为模型,设计合成拟除虫菊酯;由沙蚕毒素设计合成沙蚕毒系列杀虫剂; 由毒扁豆碱设计合成氨基甲酸酯类农药; 由捕蝇酸设计合成恶唑类杀菌剂,由昆虫信息素设计合成昆虫引诱剂和驱避剂。必须指出,虽然具有生物活性的天然产物为数众多,但有的结构十分复杂,难以简化出活性先导化合物模型,进行人工合成,例如,某些抗生素和异株克生素。天然活性化合物中能作为活性分子先导化合物的应具备如下条件: ❶具有明显的生物活性或生物功能,

❷分子中具有简单的或可以简化的特征结构,

❸可进行一定的化学结构修饰。

活性分子亚结构的组合 从已知活性结构中选取显示活性的核心结构,即活性亚结构的随机组合。主要利用以往研究成就,从文献资料中获得有关构效关系归纳分析,凭直观感觉和理性的飞跃,设计先导结构,展开优化。在优化中再设计、优化,直至获得较为理想的亚结构组合。芳醚氧代羧酸类高效除草剂和芳基杂芳基磺酰脲类超高效除草剂的设计成功,就是最具代表性的实例。它们是在二苯醚类、磺酰脲类、脲类、二嗪类和苯羧酸类的基础上发展起来的,使用剂量降低了一个数量级。

生物合理处理 依据有害生物的生理、生化原理,利用有害生物与哺乳动物和其他动物及作物之间天然存在的生理、生化和生态学方面分子机理的差异,设计类似天然存在的活性分子,调节有害生物的生命过程,干扰其行为或形态,使其不能正常生长、发育和繁殖,控制种群密度,使其危害低于阈值。设计的主导思想是控制有害生物,而不是杀绝,在保证防治效果的前提下,不给环境生态带来不良影响,或利用作物本身生理生化的潜在能力,调节自身的抗逆能力,如抗寒、抗旱、抗盐碱、抗虫、抗菌等能力。这种设计是使活性分子参与作物的生命过程,促使其有益的生长、发育和繁殖。生物合理处理是一种理想设计方法。从微观讲,尚没有一个完美成功的实例,从宏观看已初见成效。如依据昆虫激素的作用原理,设计了保幼激素、早熟素、抗蜕皮激素、性引诱素、取食和报警激素。依据作物生长过程,设计了生长抑制剂、乙烯催熟剂等。

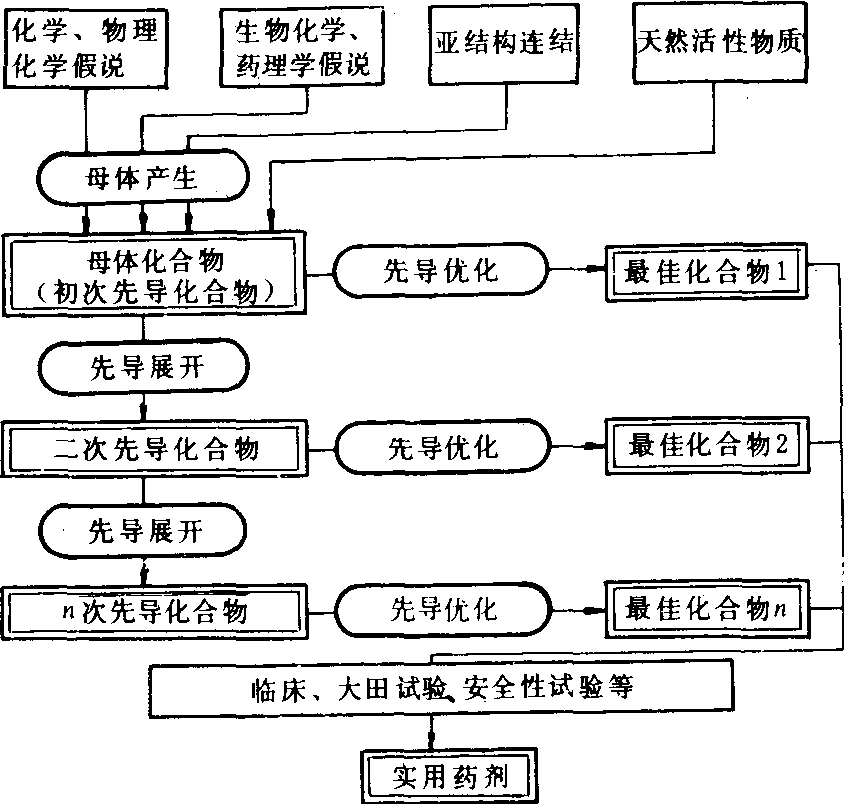

一般程序 首先要产生母体化合物,再作设计构思,进行结构修饰,衍生出各种系列化合物; 经生物活性筛选,优化出新的活性结构; 这种新的高层次活性化合物,可再次作为母体进行衍生、筛选,优化出更高层次的活性结构,如此循环,便可找出理想的活性分子。

日本藤田稔夫列出的由母体化合物展开的活性分子设计示意图如右。

由母体化合物展开的活性分子设计过程示意图

(据藤田稔夫)

- 王凤祚是什么意思

- 王凤翙是什么意思

- 王凤翥是什么意思

- 王凤翼是什么意思

- 王凤英是什么意思

- 王凤莲是什么意思

- 王凤诏是什么意思

- 王凤贤是什么意思

- 王凤起是什么意思

- 王凤阁是什么意思

- 王凤鸣是什么意思

- 王凤麟(1)是什么意思

- 王凤麟(2)是什么意思

- 王凫是什么意思

- 王凯是什么意思

- 王凯(1)是什么意思

- 王凯(2)是什么意思

- 王凯基是什么意思

- 王凯平是什么意思

- 王凯泰《台湾杂咏(三首)》是什么意思

- 王凯:一个新华书店搬运工的演员梦是什么意思

- 王凯:时间是上天给人最好的礼物是什么意思

- 王刍是什么意思

- 王刘是什么意思

- 王刘

❷是什么意思 - 王刘❶是什么意思

- 王刘妮是什么意思

- 王刘庄卧是什么意思

- 王刘异同是什么意思

- 王刘明是什么意思

- 王刘氏是什么意思

- 王刘诗牍是什么意思

- 王则是什么意思

- 王则起义是什么意思

- 王则鸣是什么意思

- 王刚是什么意思

- 王刚(1)是什么意思

- 王刚(2)是什么意思

- 王刚(3)是什么意思

- 王刚(4)是什么意思

- 王刚(5)是什么意思

- 王刚(6)是什么意思

- 王刚中是什么意思

- 王刚森是什么意思

- 王创烨是什么意思

- 王初是什么意思

- 王初桐是什么意思

- 王利发是什么意思

- 王利器是什么意思

- 王利宾是什么意思

- 王利明是什么意思

- 王利求卒是什么意思

- 王利祥是什么意思

- 王利贞是什么意思

- 王利阅狱案是什么意思

- 王制是什么意思

- 王制井田算法解是什么意思

- 王制第五是什么意思

- 王制笺是什么意思

- 王制篇是什么意思