洞仙歌

唐教坊曲名。后用作词牌。又名《洞仙歌》、《洞仙歌令》、《羽仙歌》。有令词、慢词二体:令词八十三字至九十三字不等,慢词一百十八字至一百二十六字不等,皆双调,仄韵,但句读、韵脚多有不同。又曲牌名。南北曲均有。南曲入正宫过曲,五言七句,平仄韵互叶。北曲入高大石角只曲,字句格律与词牌令词相近。参见“常用词谱”类。

洞仙歌

洞仙歌

唐教坊曲,用作词调。又名《洞仙歌令》、《羽仙歌》、《洞中仙》、《洞仙歌慢》、《洞仙词》。唐人作此调见《云谣集杂曲子》。任二北《敦煌曲初探》据其中“恨征人久镇边夷”、“令戎客休施流浪”等句,认为与玄宗朝征兵戍边事有关,断此调创于开元、天宝之际。苏轼作《洞仙歌》时曾自序云:“仆七岁时,见眉山老尼姓朱,忘其名,年九十馀。自言:尝随其师入蜀主孟昶宫中。一日,大热,蜀主与花蕊夫人夜起避暑摩诃池上,作一词。朱具能记之。今四十年,朱已死,人无知此词者。但记其首两句,暇日寻味,岂《洞仙歌令》乎? 乃为足之。”由此可见,《洞仙歌令》当早已有之。柳永作《洞仙歌》,为慢调,夏敬观《词调溯源》云:“宋志因旧曲造新声,入林钟商,俗呼歇指调,又入夷则商。柳永词入夹钟商,又一首入夷则商,又一首入黄钟羽。”敦煌曲中所收此调二首,为所传此调字数最少者。《词律》卷一二共收十体。《词谱》卷二○以苏轼所作(冰肌玉骨)为正体,双调,八十三字,上片六句三仄韵,下片七句三仄韵。列异体达三十九种之多,其中柳永所作多达一百二十六字。

洞仙歌

题酒家壁

吴郊春满,绿草薰南陌。风弄轻帘小桥侧。瞰荒园、秾丽几处夭桃,仿佛似、薄醉西施颜色。

酝香飘十里,更着流莺,乱掷金梭向林织。天宇净繁芳,日暖蜂游,早拦住、高阳狂客。便典却罗衫又何妨,算容易飞花,韶光难得。

这首《洞仙歌》题在酒家壁上。酒家地处“吴郊”,那是太湖平原,江南水乡。时值仲春,正是“千里莺啼绿映红”的季节。

上片描写吴郊春景,渲染气氛。“春满”二字总写,广阔视野,无处不春,故曰“春满”。从时序来说,“春满”意味着春色已到十分,它由初春、早春发展而来,又将向暮春、残春发展而去。本词结尾的惜春之感,与开头所写的春满景象,前后呼应。一起四字,总揽全词情景。以下所写绿草,天桃,流莺,繁芳,蜂游等等,都是“春满”的具体展示。绿草是春的代表。“草色遥看近却无”,透露出早春消息;这里的“绿草薰南陌”,则显示了春色的浓郁。薰,谓香气散发。绿草的清香、春日的暖气,薰蒸飘散,整个南陌,都香“化”了。佛经曰:“奇草芳花,能逆风闻薰。”江淹《别赋》曰:“闺中风暖,陌上草薰。”词人造句,明显受江赋影响,但将“南陌”调度来作“薰”的宾语,即见精警。“风弄轻帘小桥侧”,点缀酒家“特色”。帘,酒帘,又叫酒旗、酒望子,是酒家的标记。它用竹竿高挑在村边桥头,游人远远望见,便知那里有酒。杜牧《江南春绝句》:“水村山郭酒旗风。”此处“风弄轻帘”,写春风轻拂,好象在逗弄酒旗,用拟人手法写活了春风,比杜诗之“酒旗风”细微,有飘动感,有逗引力。宋朝画院尝以“竹锁桥边卖酒家”诗句考试画士。不少人在“酒家”上花笔墨,唯一高手,只画“桥头竹外挂一酒帘,书‘酒’字而已”。见到酒帘,酒家自然在内。这是虚中见实的画法,妙处在笔墨之外。“风弄轻帘小桥侧”,如果化为图画,画面上也只有“轻帘”,没有酒家。构思之妙,殆与上述高手之画相似。

以上几个“镜头”,先是吴地郊野的春色全景;之后,镜头慢慢移动,转向绿草南陌;再移向小桥边高高竖起的望竿,竿上挑起的酒帘子,在迎风卷舒。接下去,镜头移向荒园,对准“秾丽”的花丛,缓缓地推过去,显现“几树夭桃”。在这里,稍作停留,让观众慢慢欣赏,词人用平缓舒徐的语调在“导游”:“瞰荒园、秾丽几树天桃,仿佛似、薄醉西施颜色。”《诗·周南·桃夭》:“桃之夭天,灼灼其华。”是用桃花象征新娘的艳丽。此后,天艳的桃花,被视为女性美的代表。诗词中常以花和美人互喻。这首词用西施比拟桃花,“西施颜色”本已很美,加以“薄醉”微醺,其神韵又当如何?着此一比,荒园中几树夭桃之“秾丽”、娇艳自可不言而喻。杨循吉《菊花百咏》组诗中,有一首咏“醉西施”:“西子当年醉馆娃,酒痕一点上秋花。余酣薰透娇肌骨,犹有红潮沁脸霞。”以西施酣醉比拟菊花,可以合看互参。

上片中的“春”(古人名酒多以“春”,“春”可作为酒的代称)、“轻帘”、“薄醉”等字眼,或明或暗,与“酒家”搭上关系,于是下片即正面描写酒香诱人,春色拦客,引起开怀畅饮的狂兴。写法上,酒香、春色,双管齐下:远飘的“酝香”,和流莺穿林、繁花竞芳、日暖蜂游等春天景象,同时存在于同一空间,借助嗅觉、听觉、视觉、触觉等诸种感官意象的刺激,使人如临其境,分享词人的愉悦。“高阳狂客”到此,早被“拦住”,不让走了。秦末战争中,高阳郦食其去见沛公刘邦,刘邦听说他是儒生,不肯接待。郦食其乃对通报者说:“你去报告沛公,我不是什么儒生,我是高阳酒徒!”后人遂称嗜酒者为高阳酒徒。而“狂客”比起一般“酒徒”来,其“级别”当然更高。自“酝香飘十里”至“早拦住、高阳狂客”,六句两韵,为“写景佳句”(赵尊岳《惜阴堂汇刻明词提要》),其中“乱掷金梭向林织”,把黄莺“物化”为“金梭”,再把它来去穿林的动作,形象地比作往复频繁地在机上编织。以“形似”之语,写“神似”之象,不经过静观默察,没有一定的艺术手腕,无法写出这样精巧而又传神的词句,用“逼真如画”来品评,犹嫌不足,因为流莺的“乱掷”和“织”,是繁忙的动态,静止的画面难以表达;只有现代化的影视手段才能摄取这不停地流动着的“镜头”。“天宇净繁芳”,赵氏《提要》引作“野芳繁,天宇净”,按《洞仙歌》音律,两种句式皆可,赵氏所引作六字折腰句,词意似更明朗。“野芳繁”,是平视或俯视所见的近距离景象;“天宇净”,是仰角度摄取的“宏观”立体空间。“乱掷”句所显示的,则是“微观”,可以看到细部。这明净的天空,繁茂的野芳,黄莺圆转流美的叫声和她“乱掷金梭”的编织动作,蝶飞蜂舞,连同上片的绿草、夭桃,组成一幅生动的吴郊春景画,富有色彩美、音乐美和立体感。春色如此迷人,酒香如此诱人,酒客置身此境,即使身无分文,也要脱衣典当、开怀畅饮的。“典衫换酒”,是文人传统,诗仙李白曾高呼“五花马,千金裘,呼儿将出换美酒”,诗圣杜甫也吟唱过“朝回日日典春衣,每日江头尽醉归”。为了畅饮尽兴,名马、轻裘、春衣,可以统统“将出”、典却,换取美酒。最后一韵,先用“便”字引起,领着“典却罗衫又何妨”一个七言句,吟诵起来,摇曳多姿,显出狂发的酒兴无法遏制;再以“算”字领着“容易飞花,韶光难得”两个四言句作结,是说春光易逝,人们要恋惜韶光,及时游赏,纵情畅饮。这个结语,促人“感悟”,补足了“典衫换酒”的词意。

赞美乡野,爱好自然,与嗜酒放诞,是旧时代狂傲失意文士共有的心态,既反映他们对官场生活的厌倦,也表现他们对现实的逃避或反抗(消极反抗)。杨循吉生活在明朝中叶,当时,太监干政,社会黑暗。成化年间,有宦官汪直专权,利用新增设的特务机关——西厂,侦刺官吏阴事,罗织罪名,屡兴大狱,官员往往无辜遭祸,受严刑拷掠,或诛杀、或贬远。正德时,宦官刘瑾专权,“东厂、西厂,缉事人四出,道路惶惧、瑾复立内行厂,尤酷烈。”他曾召群臣跪于金水桥南,把海内忠直之臣,如李梦阳、王守仁等数十人,宣布为奸党。一年夏天,御道发现揭露刘瑾罪行的匿名书,他又矫旨召百官跪在奉天门下,日暮竟把五品以下官员全部收监。当日天气酷热,主事何釴等三人暍死。明武宗是出名的昏君,他“耽乐嬉游,昵近群小”,又以武功自雄,觉得皇帝的称号没有武将威风,于是下诏封自己为“总督军务威武大将军总兵官太师镇国公”,自署官号,视国家制度为儿戏。正直的文士,没有人身安全的保障。

杨循吉性格狂傲放诞,成化时中进士以后,官礼部主事,他“好读书,每得意,手足踔掉,不能自禁”,人称“颠主事”。他又“好持人短长,又好以学问穷人”。这样一位狂放高傲的文人,却受尽皇帝的侮弄。他本来早已辞官家居,明武宗南巡时,召他赋《打虎曲》,命他脱下儒服,换上武人装,把他当作“俳优”。他在皇帝身边过了八九个月的屈辱生活,再次辞归。从此,便一直隐居在苏州郊区。他厌恶官场应酬,喜欢在乡野酒肆之间,寻求生活乐趣。春满时节,春光将老,也许他想起老杜的诗:“二月已破三月来,渐老春光能几回?莫思身外无穷事,且尽生前有限杯!”于是在酒家壁上,挥笔题了这首词,抒发一时的意兴。

洞仙歌

据吴曾《能改斋漫录》载,阮阅“能为长短句,见称于世。政和间,官于宜春,官妓有赵佛奴,籍中之铮铮也,尝为《洞仙歌》赠之。”于此可见这首《洞仙歌》乃阮阅宜春为官时为赠妓所填之词。

起二句“赵家姊妹,合在昭阳殿”系用典。赵家姊妹系汉成帝时宫人,其姊尤能歌舞,以体轻如燕,掌上可舞号曰“赵飞燕”,成帝立以为后,居昭阳殿,专宠十余年,色衰,其妹合德代之,封昭仪。这里的“赵家姊妹”暗合“官妓赵佛奴”。赵佛奴的美貌舞姿作者并未直说,而读者却自会想见。于此可见词人匠心。“因甚人间有飞燕”。如此美女,当在皇宫圣殿,为何要留落人间呢? “见伊底,尽道独步江南,便江北、也何曾惯见。”如此美人,见到她的人都说是江南第一,可是既便在江北,又能有几人可比呢?

上片夸耀佛奴的美,多角度多侧面的层层推进,用平白话语,又不呆板浅露,虽未直言其美,一个妖娆女子的形象却已活生生地跃然纸上。

下片紧承上片,“惜伊情性好,不解嗔人,长带桃花笑时脸。”爱她的情性好,不知道嗔怪别人,总是带着桃花般的笑脸。这里更进一步深入佛奴的内心写出其纯真的美。这时,我们眼前的佛奴,已不仅仅有妖娆动人的美貌,更有纯真可爱的心灵了。正因如此,方才引出下句:“向尊前酒底,得见些时,似恁地、能得几回细看。”倘把盏饮酒,势必要浪费掉许多珍贵的时光,那样,还能细看美人几回呢? 把酒听歌观舞,自然不会无休止地进行下去,饮晏结束,也就难得再见美人了。于是词人最后写道: “待不眨眼儿、觑著伊,将眨眼底工夫,剩看几遍。”词人看这美女,连眼睛也不眨一眨,为的是把眨眼的工夫省下来,好多看上几眼。在现实生活中人不眨眼是根本不可能的,词人极度夸张,将不能之事强作可能,这爱美的痴情是何等的动人啊!

下片从对美人的夸耀进一步写词人的痴情。我们估且不论填词赠妓夸耀美貌的本身有多大的现实意义,这种爱美人的痴情却是足以令人惊叹不已的。如果我们抛开词中所表现的具体的情事,把对美人的痴情理解为对美好事物的追求,那么,求美若此,不亦乐乎?

《宜春遗事》云:“此词为元曲开山。”这主要是从语言风格和表情方式上讲的。语言的俚俗泼刺,感情的坦率迳露是此词与元曲共同的特点。值得注意的是,在这样易于为大众所接受的语言风格和表情方式的背后往往包含有更深更多的意蕴,仅仅用“含蓄”与“不含蓄”这样简单的评价,往往遮掩了这首词乃至元曲真正的美学价值。返朴归真的美学理想,往往是艺术创作的追求的最高境界。这确是值得研究者深思的问题。

洞仙歌

懒寄回文先往,战袍待稳,絮重更熏香。殷勤凭驿使追访。愿四塞来朝明帝,令戍客,休施流浪。

这首洞仙歌为敦煌云谣集杂曲子。任二北先生断定此词作于唐开元年间。此词就是当时歌妓传唱之曲,为人侑酒助兴。民间艺人书写此词,藏于敦煌千佛洞中。

这首词主旨仍是抒发思妇怨恨。思妇目睹随阳悲雁南飞,顿感秋日降临,引逗出对出征在外征人的思念,感情波折,意绪迭起,于万般无奈中折出一点希望之光。

词的上片写秋景悲人,但更苦的是思征人而逢随阳雁叫,悲声响彻四空,翩翩南飞,羽拂秋光。这悲声,这形影,都印入思妇眼中、心里,因而悟出,雁解秋光,欲南飞而摆脱秋光,自由飞翔,暗示出自己对秋光感觉之迟。入夜,蟋蟀、蝼蛄声声哀吟,吹拂来逼人的寒气,直透心扉。夜夜如是,空床辗转,泪珠成串,滴滴落在枕上,悲伤实难控制。于此感情波涛中,喊出了怨恨征人不归,而且是无奈之恨,难言之隐,令人深思。由此无奈,无计使征人归家,因而关注着征人的寒苦,仿佛自己的思绪已飞向秋风之中,奔向那遥远的边塞。秋风中不时传来家家户户的捣衣声。这是为亲人准备棉衣御寒。不言自明,思妇也不例外,她的捣衣声也争向秋风中飘荡。秋景含情,触景生情,一切都由景物意象中传出。悲雁、寒蛩、金风、泪珠、捣衣声,建构出思妇的艺术思想境界,令人漫游其中,体验思妇怀念征人之悲苦。

词的下片抒情,直道内心悲苦。先说虽作回文诗,但懒于先寄,徒增征人相思之苦,不解其寒。亲手缝制战袍,缝合密密实实,棉层厚重,然后又熏香,一片爱心,都深藏在针线、棉絮、熏香之中,让这件战袍暖其身,香其心,体察出亲人的关怀思念的深情。更不忘家中妻子依门望归的由衷深恋。于是在无奈之中,升华出一点祝愿,祝愿驿使殷勤追访,把征衣送到征人之手,以了却自己的一点心愿。即使如此,征人仍不能归家团聚。在无奈之中,再生幻想,祝愿唐王朝的四边属国纷纷来朝,不再为敌。惟有如此,天下太平,永无战争。才能使流浪边塞的征人,不再被征调、戍守边关。

这首词情景环生,幻想频现,意象活生生,激荡着思妇的无奈怨恨之情。思妇的形象也随之栩栩如生,感人至深。

洞仙歌

汴梁与许道真、郭伯诚、刘光甫同赋

百年富贵,一觉邯郸梦。识破中流退应勇。纵生前身后,得个虚名,褒贬处、一字由他南董。

故园归去好,还肯同归?大厦如今有梁栋。对青天咫尺,列宿森然,君莫怪,不见少微星动。且拂袖、林泉作诗人,尽明月清风,笑人嘲弄。

这首词讲仕途可畏,不如归隐。由于词是写给相濡以沫、知无不言的老友,彼此宦途坎坷,“曾经沧海难为水”,故直言相劝。许道真,名古,曾官左司谏,以直言著称于宣宗朝;郭伯诚,名伯英;刘光甫,名从谦,皆李俊民同榜进士,时在朝为官。

起处是一声人生长叹。“百年富贵,一觉邯郸梦。”“邯郸梦”即黄粱梦,太唐人沈既济《枕中记》。“百年”(指人的一生,此举其成数)、“一觉”前后呼应,既扼要地概括了《枕中记》的内容,又突出了人生之短暂,富贵之虚幻。当头棒喝,字字沉痛,为下面的展开议论,打下了坚实的基础。可谓大气包举,高屋建瓴。

“识破中流退应勇”,此句为二五结构,“识破”处应一顿,意为看破,看透,承上而来。后五字句中转折,道出上片主旨。“中流退应勇”,宋邵伯温《邵氏闻见录》卷七载:“钱若水为举子时,见陈希夷于华山。希夷曰:‘明日当再来。’若水如期往,见有一老僧与希夷拥地炉坐。僧熟视若水久之,不语,以火箸画灰作‘做不得’三字,徐曰:‘急流中勇退人也。’若水辞去,希夷不复留。……希夷初谓若水有仙风道骨,意未决,命老僧者观之。僧云‘做不得’,故不复留,然急流中勇退,去神仙不远矣。”钱若水后曾显达,但以未听僧言,不仅没有作成神仙,反而四十四岁即早卒。这里字面上自然是劝朋友们宦途勒马,抽身及早,但未始没有要以若水为戒,免蹈覆辙的意思。

以下几句,用“纵”字领起,以退为进,进一步阐明“中流退应勇”的必要性。纵,即使,这里是假设之词。即使是能够“了却君王天下事,赢得生前身后名”(辛弃疾《破阵子》),又能如何?人生如过眼烟云,转头即空无所有,更何况这个“虚”名还要任由那些苛刻的史官横加挑剔,任意褒贬呢?“南董”,春秋时直笔无隐的良史南史氏、董狐,这里泛指史官。

下片“故园归去好”,是词人摆脱名缰利锁之后的夫子自道。此时他早已辞官,“眼前活计,无辱无荣,天长地久”(李俊民《瑞鹤仙·细君寿日》),故以一“好”字与上片作鲜明对比。下句“还肯同归”是向朋友们发出的深情相邀。篇中设问,笔致灵活,变上片的直截为委婉,既增加了章法与笔势上的起伏变化,亦为下面的议论预留地位。

“大厦如今有梁栋”,从杜甫《自京赴奉先县咏怀五百字》“当今廊庙具,构厦岂云缺”化来。不过杜诗是为了强调自己的忠君爱国,故下接“葵藿倾太阳,物性固莫夺”,谓本性如此,即使栋梁不缺仍思为国效力。而这里却是反其意而用之,以朝廷的人才济济作为劝朋友“同归”的又一理由。“对青天”三句,变换角度,继续阐明上意。“青天”喻朝廷。“咫尺”极言距离之近,由于词人地处京师,故云。“列宿”,二十八宿,这里喻在朝大臣。“森然”,排列貌。青天咫尺,群星排列,熠熠有光,然而“君莫怪,不见少微星动”。《晋书·天文志》谓,少微星,一名处士星,明大而黄则贤士举。“动”,有出现意,因此这里的“不见少微星动”,可以解为少微星晦暗不明。读一下《金史》,我们就可以明白这几句的深意。《金史》谓宣宗(完颜珣,1213—1223在位)“性本猜忌,崇信暬御”(《宣宗本纪》),而“丞相高琪,无恢复之谋,……恶儒喜吏,上下苛察”。许道真曾多次直言相谏,然“宣宗知其为直,而不用其言”(《金史·许古传》)。词人由于身在京城,担心执政衮衮诸公的“欲加之罪”,所以用象喻的方式表达自己对朝政的不满。星象如此,天意难违。对于同处京城的局内人许、郭、刘来说,这几句话的言外之意,他们当然昭若明镜。国事不堪,小人当道,我辈还有什么理由再苦苦留恋仕途呢!词写至此处,可谓说理已尽,故变前面“还肯同归”的委婉为结拍的斩截决绝。

“且拂袖、林泉作诗人,尽明月清风,笑人嘲弄。”“拂袖”,即甩袖,此谓归隐。还是拂袖而去,逍遥林泉,作一个无忧无虑,吟风弄月的诗人吧!那“江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色”,“取之无禁,用之不竭”(苏轼《前赤壁赋》),是造物者赐给我们的无尽宝藏。能在这样的环境之中了此余生,何等快意!

这首词通篇都是议论,词人时而慨然长叹,时而冷静分析,时而深情设问,时而直截劝归;或用典,或象喻,或化用前人语句,无不赤诚剀切,出乎己心,可谓使议论“带情韵以行”(清沈德潜《说诗晬语》)。这可以说是此词取得成功的一个重要原因。

洞仙歌

山明水秀,二顷田园一生足。乐琴书雅意,无个事,卧看北窗松竹。忽清风、吹梦破鸿荒,爱满院秋香,数丛黄菊。

陶渊明是晋宋易代时最伟大的诗人。他为人坦率而真实,热爱自然,热爱自由,他曾作过彭泽县令,但那是为生计所迫,他并不以作官为荣,他在《归去来辞序》中说道:“余家贫,耕植不足以自给。幼稚盈室,瓶无储粟。生生所资,未见其术。亲故多劝余为长吏,脱然有怀,求之靡途。会有四方之事,诸侯以惠爱为德,家叔以余贫苦,遂见用于小邑。于时风波未静,心惮远役,彭泽去家百里,公田之利,足以为酒,故便求之。及少日,眷然有归与之情。何则?质性自然,非矫厉所得,饥冻虽切,违己交病。尝从人事,皆口腹自役。于是怅然慷慨,深愧平生之志……自免去职。”这些话,没有半点虚伪,全是至情真性的流露,并不象某些假隐士那样口是心非,或故鸣清高。所以,《朱子语录》说到:“晋宋人物,虽曰尚清高,然个个要官职,这边一面清谈,那边一面招权纳货。陶渊明真个不要,所以高于晋宋人物。”刘秉忠也曾有过一段类似陶潜弃官而去的经历,《元史》本传载:“年十七为邢台节度使府令史,以养其亲。一日投笔叹曰:‘吾家累世衣冠,乃汩没为刀笔吏乎?丈夫不遇于世,当隐居以求其志耳。’即弃去,隐武安山中。”正因为词人与陶潜有着共同的生活经历,思想上发生共鸣也就是很自然的事了。这首词颂扬的即是离弃官场污浊,回归自然,怡情田园的隐居生活。全词以铺叙陶潜本事为外部结构线索,而词人自己退居田园、放情山水之愉悦感受寄托于内。

陶潜因“饥来驱我去”,不得不走向尘俗,而终于不甘为五斗米向乡里小人折腰,遂挂印去官,复归自然。词上片以此情节为中心展开,结构有一步三折之妙。“仓陈五斗”写俸禄之薄。太仓之粟,陈陈相因,帝王家宁可以粟喂马,乃至“肥死”,而仅以“五斗米”供给贤才。但就是这斗升之禄,仍然是“价重珠千斛”。至此一转。因为对于“瓶无储粟”之人,这五斗米也是“诚可贵”啊!另外,正象《朱子语录》所讲,虽是朝政混浊不堪,一般人还是要攀龙附凤,“个个要官做”,这“五斗米”也就“价更高”了。陶潜在《有会而作》中曾讲到:“弱年逢家乏,老至长更饥,菽麦实所羡,孰敢慕甘肥。”为了解决生计问题,他不得不出山为稻粱而谋了。“倦折腰闾里,弃印归来”,这两句又是一层转折。对于热爱人格和自由者来说,果腹自然重要,清心就更加珍贵,心为身役终究比“饥冻之切”更加难以忍受,他已厌倦了官场上的折腰磬立,痛感出仕之非,“悟已往之不谏,知来者之可追,实迷途其未远,觉今是而昨非。”与人格尊严、心灵自由相比,县令之印与五斗之米自然是“两者皆可抛”了。他终于悬印归来了。那门外五柳,似与陶潜有着深深的默契,虽是无言,春来却泛出一片充满生机的新绿,这景色很美,美得自然,美得清淡,犹如陶潜其人。

记叙古人事迹,有案可稽,客观性较强,描摹古人心态,却主要靠心灵感应,更多地带有主观色彩,可从表现对象中反照出自我。词的上片到结尾时已渐渐叠印上了作者的影子,到词的下片,抒情性更强,词人与陶潜也就意象叠加、合二为一了,既可看作颂陶潜情操,也可看作明自我心迹。词人着力描写了隐居的潇洒情调与自在的意趣。远处有青山白水可以怡情;近处有自家田园可以养生,有一张琴,一壶酒,一卷书可以破闷释愁。夏日困卧北窗下,有阵阵清风,这种境界真如羲皇上人。这一觉可真是酣然长睡,似乎是从夏睡到秋了,直到清风送来阵阵菊香,吹破鸿荒之梦。醒来徐步庭院,又是满院秋香,大块文章,自然风光无一不是美的境界,美在何处?美在自由!

这首词结构上如行云流水,顺着陶潜事迹自然生发,但仔细推敲又可看出,自然流走之中又有精心安排。如,整首词的另一内在线索为时间推移过程,从春至柳绿到夏卧北窗,再到秋赏黄菊,在时间推移中展示了隐居者一年四季的清闲雅致生活。所以说,这首词表面上造语结撰之平淡是“绚烂而复归于平淡”,是一种高层次的平淡,淡而有味,可供读者细细品评。

洞仙歌

此诗抒写闺中思妇对远征丈夫的无限思念之情,本诗将回忆与现实糅合在一起,通过思妇回忆往日夫妻恩爱映衬今天思妇心中的落寞、伤怀,从而隐约抒写了对现实的不满之情。

“华烛光辉,深下屏帏。恨征人久镇边夷。”首先为我们描绘了一个扰人心绪的情景:夜晚的卧房里,烛光如豆,屏帏下是惆怅的思妇,面对因少了丈夫而越发空旷的房子,孤独、冷清萦绕在她心头,此刻她的心中只怨恨“无情”的征人长久镇守边夷,令她长守空房,静夜难堪。暮色、烛光、屏帏,这一撩人心扉的意境正是思妇情之所发,怨之所起,思妇子夜孤独,烛光下深帏里,只有自己一人伴孤灯相守。作者寓情于景,缘景生情,借此引出思妇对往日的回忆,留恋之情。

“酒醒多风措。少年夫婿,向绿窗下左偎右倚。拟铺鸳被,把人尤泥。”“风措”的 “措”读cu音,入韵,意为风流、风韵。无名氏 《点绛唇》: “昨夜寒梅,一枝雪里多风措。幽香无数,不与群花语。”无名氏 《枕屏儿》:“水庭边,山驿畔,一枝风措,十分似那人淡伫。”这里“酒醒多风措”是描写少妇惺惺酒醒后更添无限“风流”。一本作风醋,即含酸微妒之意(任二北先生解亦可通)。年青的丈夫“向绿窗下左偎右倚”,青年夫妇俩在绿窗下缠绵,恩爱至深。“拟铺鸳被,把人尤泥”,“尤泥”,是缠绵、纠缠、恋昵之意。这几句极尽铺排少年夫妻感情恩爱缠绵,作者通过思妇对往日生活的回味,反衬思妇今日落寞,前后相互对照,看似写乐,实为绘悲。

“须索琵琶重理,曲中弹到。想夫怜处,转相爱几多恩义。” “须”作“却”解。朱敦儒《水调歌头》“中秋一轮月,只和旧青冥。都缘人意,须道今夕别般明”。面对如麻如丝的愁绪,思妇无可聊寄,她拿起琵琶似乎妄图要转移自己的思想,打破这寂夜的伤怀,驱去心中的哀伤。可她并未就此解脱,琵琶声中她又忆起丈夫百般可爱之处,心中越发产生对丈夫的挚爱及万般情义,念夫之心更切。“转”作 “越发”解,吕本中 《南歌子》“旅枕元无梦,寒更每自长。只言江左好风光,不道中原归思转凄凉。”“几多”作 “许多”解,蔡伸 《蓦山溪》“男儿此志,肯向死前休。无限高,几多怨,总付杯中酒”。

“却再絮衷鸳衾枕。愿与今霄相似。”“却再絮衷鸳衾枕”是独立的一句,“却”作 “还、依旧”解,黄庭坚 《减字木兰花、私情》“与君别也,愿在郎心莫暂舍。记取盟言,闻早回程却再圆”。思妇心中似乎还要再叨念昔日共衾枕之情,可又无从说起,欲言又止。低首攒眉,唯一句 “愿长与今霄相似”。道出思妇内心那强烈的思夫之情,欲哭无泪。写情平淡中有突出,细腻而丰满地刻画了一个哀怨的思妇形象。

洞仙歌

一年春物,惟梅柳间意味最深。至莺花烂漫时,则春已衰迟,使人无复新意。予作《洞仙歌》,使探春者歌之,无后时之悔。

李元膺

雪云散尽,放晓晴池院。杨柳于人便青眼。更风流多处,一点梅心,相映远,约略颦轻笑浅。 一年春好处,不在浓芳,小艳疏香最娇软。到清明时候,百紫千红,花正乱,已失春风一半。早占取韶光共追游,但莫管春寒,醉红自暖。

本篇旨趣,小序已表白清楚,意在提醒人们及早探春,无遗后时之悔。然而,若许以“独识春光之微”(沈际飞《草堂诗余正集》评),却又不然。因为词有所本,唐杨巨源《城东早春》云:“诗家清景在新春,绿柳才黄半未匀。若待上林花似锦,出门俱是看花人。”韩愈《早春呈水部张十八员外》亦云:“天街小雨润如酥,草色遥看近却无。最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都。”均先得此意。不过,同样意思发而为词,以比兴手法出之,仍饶有新意。

序云:“一年春物,惟梅柳间意味最深。”上片即分写梅与柳,均早春物候。隆冬过尽,梅发柳继,词人巧妙地把这季节的消息具体化在一个有池塘的宅院里。当雪云刚刚散尽,才放晓晴,杨柳便绽了新芽。柳叶初生,形如媚眼,故云:“杨柳于人便青眼”。人们在喜悦时正目而视,瞳孔张大,眼多青处,故曰“青眼”。二字的运用不惟象形,又赋予柳以多情的人格。与柳色遥遥相映(“相映远”)的,是梅花。“一点梅心”,与前面柳眼的拟人对应,写出梅柳间的关系。盖柳系新生,梅将告退,所以它不象柳色那样一味地喜悦,而约略有些哀愁,“约略颦轻笑浅”。而这一丝化在微笑中的几乎看不见的哀愁,又给梅添了无限风韵,故云“更风流多处”在梅不在柳。如此妩媚的拟人,如此细腻的笔墨,写得“意味最深”。

过片即用韩诗“最是一年春好处”意,挽合上片,又开下意,即“至莺花烂熳时,则春已衰迟,使人无复新意”。“小艳疏(淡)香”上承柳眼梅心而来,“浓芳”二字则下启“百紫千红”。清明时候,繁花似锦,百紫千红,游众如云。“花正乱”的“乱”字,表其热闹过火,反使人感到“无复新意”,它较之“烂熳”一词更为别致,而稍有贬意。因为这种极盛局面,实是一种衰微的征兆,“已失了春风一半”呢。在这春意阑珊之际,特别使人感到韶光之宝贵。所以,词人在篇终向“探春者”殷勤致意:“早占取韶光共追游,但莫管春寒,醉红自暖。”这里不仅是劝人探春及早,还有更深一层的意思。盖早春容易让人错过,也有气候上的原因。春寒料峭,自然不如春暖花开之宜人,但“春寒”也自有意趣。只要有酒,一旦饮得上了脸,通身也就暖和了。这给此词增添了几分风趣。

洞仙歌

冰肌玉骨,自清凉无汗,水殿风来暗香满。绣帘开、一点明月窥人。人未寝,欹枕钗横鬓乱。起来携素手,庭户无声,时见疏星渡河汉。试问夜如何,夜已三更,金波淡,玉绳低转。但屈指、西风几时来,又不道、流年暗中偷换。

这首词作于元丰五年(1082),时作者四十七岁,在黄州任上。词作附有一篇小序,九十余个字,此词作稍长。这篇序文,叙述作者填写此词之缘由,谓此词乃为补足蜀主孟昶所作《洞仙歌令》之佚文而作。序文所说,虽属于往事,但文中突出交待九十老尼朱氏记词经历,谓“今四十年,朱已死。”其中已带有流年暗中偷换的人生感慨。这篇序文告诉人们:作者此词,并非一般娱戏文字,而是一篇自鸣得意的有为之作。词的上片描绘美人的姿质及情态。“冰肌玉骨,自清凉无汗。”谓其肌肤若冰雪。“水殿风来暗香满”,为美人所处的环境。水殿,指筑在摩诃池上的宫殿,点明了美人的身分,正与序中所说花蕊夫人事相合;清风与荷花香,对美人所在环境,进一步加以渲染。三句所写,环境与人物都甚美好,虽未曾涂脂抹粉,但人们诵此,“自觉口吻俱香。”(沈祥龙《论词随笔》)接着,词作借“明月窥人”,描绘美人敧枕时的娇羞情态。绣帘被清风吹开,月光照见了美人。这里,作者将明月拟人化,谓“一点明月”,说其高远,谓“窥”,似乎是偷眼相看,正反衬出美人的羞怯意态,而敧枕未寝、钗横鬓乱,则正面体现美人的娇容。这是上片,在静态中进行描绘。下片写美人的行动及其心理,在动态中进行描绘。“起来携素手,庭户无声,时见疏星渡河汉。”三句为换头,起承上启下的作用。“起来”承接“敧枕”,“素手”关照“冰肌玉骨”,“携”即转入表现两人的行动和心理。庭院无声,夜深人静,两人注视着星空的变化。这里,既描绘了人物的行动,又体现了人物的心理。三句所写水殿漫步情景,正与序中所说纳凉事相合。接着,侧重揭示人物的内心世界。谓:两人在殿中,看着疏星渡河汉,时间悄悄流逝,不知不觉中,发现月光已淡,玉绳星也已偏西。其时,殿中美人既希望秋天早日到来,又害怕时间过得太快,年华似水,不知不觉地消逝。“但屈指”、“又不道”,正尖锐地体现了这一矛盾状态。这是下片,将美人的内心世界揭示得颇为充分。

这首词说花蕊夫人故事,仅开头二句为蜀主词句,后皆苏轼续之,全词“豪华婉逸,如出一手”(李日华《味水轩日记》卷四),体现了作者高超的艺术创造力。但是,苏轼补足此词,用意不仅在于还以历史真面目,更主要的是借题发挥,用以抒发内心感慨,如上所说,苏轼在序文中已经透露了这一消息,当他进行词境再创造时,这一用意就显得更加突出。苏轼写作此词,十分注重时间推移。词中主人公的心理活动,似乎全部围绕着时间的推移而进行。“时见疏星渡河汉”,“时见”二字,谓其经常察看。“试问夜如何,夜已三更,金波淡,玉绳低转”,自问自答,表示对于时间推移,无比关心。主人公害怕年老色衰,但流年暗中偷换,却不以人们的主观意愿而转移。结处着一“偷”字,带有无限怨恨之意。这里,寄寓着作者深切的同情。所以,我认为,苏轼写花蕊夫人的故事是有所寄托的。

续成这首词,苏轼自己感到很得意。苏轼的成功之处,除了续补之后,全词“如出一手”之外,还在于创作了一篇很好的序文。这篇序文,处处与词的内容相关照,但又不与词的内容重复。二者互为补充,相得益彰,共同构成了一个完整的艺术整体。因为这篇序文,词中所写的内容更加充实,而且,也因为这篇序文,使得苏轼的著作权不至受他人所篡夺,苏轼的艺术成就也不至被贬低。后世读者,或以为蜀主传有全词,苏词乃檃括蜀主之词而成(张邦基《墨庄漫录》卷九),或以为苏轼此词,未免有点金之憾(朱彝尊《词综》卷二),或以为苏轼之续补,反为添了蛇足(李调元《雨村词话》卷一)云云,有此序文,则足以澄清事实,让人们得知苏轼续成此词的来龙去脉。因此,序文比词作文字稍长,乃是十分必要的。

洞仙歌

词牌名。又名羽仙歌、洞中仙、洞仙词、洞仙歌令、洞仙歌慢。双调。原为唐教坊曲名,后用作词牌。宋张邦基《墨庄漫录》:“东坡作长短句《洞仙歌》,自叙云:‘予幼时见一老人,年九十余,能言孟蜀主时事,云蜀主尝与花蕊夫人夜起纳凉摩诃池上,作《洞仙歌》令。老人能歌之,予今但记其首两句,乃为足之。’《洞仙歌》腔出近世,五代及国初皆未之有也。”可见宋人是沿用旧曲名,另创新声。始见于苏轼《东坡乐府》。

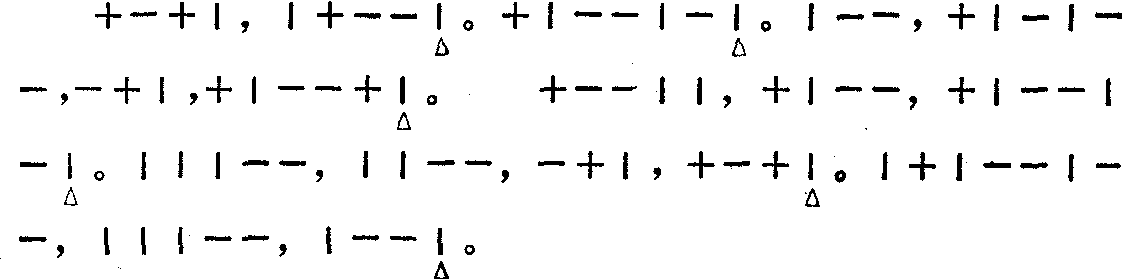

全词上下两片,共15句83字。上片第二、三、六句,下片第三、六、九句押韵,均用仄声韵。上片第二句用上一下四句法;第四句多用上五下四句法,亦可用上三下六句法;下片第六句用上三下四句法。常用格体为:

平仄,平平仄(韵)。仄平平仄平仄(韵)。仄平平(逗)仄仄平平,仄,仄平平仄(韵)。

平仄仄,仄平平,仄平平仄平仄(韵)。仄平平,仄平平,仄(逗)平仄(韵)。仄(逗)仄平平,仄仄,平平仄平平仄(韵)。

洞仙歌

苏轼

余七岁时,见眉山老尼,姓朱,忘其名,年九十岁。自言尝随其师入蜀主孟昶宫中。一日,大热,蜀主与花蕊夫人,夜纳凉摩诃池上,作一词。朱具能记之。今四十年,朱已死久矣,人无知此词者。但记其首两句。暇日寻味,岂《洞仙歌令》乎?乃为足之云。

冰肌玉骨, 自清凉无汗。水殿风来暗香满。绣帘开、一点明月窥人,人未寝,欹枕钗横鬓乱。 起来携素手,庭户无声,时见疏星渡河汉。试问夜如何?夜已三更,金波淡、玉绳低转。但屈指西风几时来,又不道流年,暗中偷换。

词中写的是君妃纳凉的故事。虽然作者对花蕊夫人的睡态以及她与蜀主的恋情作了十分细腻的描写,但亦未停留在纯美感的探讨上,而是把思维的触须伸进了更深的历史层面。“但屈指”数句不但传达了年华易逝的悲哀,还暗示了日后由亡国造成的悲剧性结局。

洞仙歌

晁补之

泗州中秋作

青烟幂处,碧海飞金镜。永夜闲阶卧桂影。露凉时,零乱多少寒螀,神京远,惟有蓝桥路近。 水晶帘不下,云母屏开,冷浸佳人淡脂粉。待都将许多明,付与金尊,投晓共流霞倾尽。更携取胡床上南楼,看玉做人间,素秋千顷。

此为中秋赏月之作。词人从天上转到人间,又从人间转到天上,最后“玉做人间”,将天人合一,境界阔大,想象丰富,词气雄放,包举八荒,丽而且壮。通篇层次井然。词致奇杰,风度超迈,气象万千,词人旷达豪迈之个性宛然可见。

洞仙歌

词牌名。又名《羽仙歌》、《洞中仙》、《洞仙词》、《洞仙歌令》、《洞仙歌慢》。双调。原为唐教坊曲名,后用作词牌。宋·张邦基《墨庄漫录》:“东坡作长短句《洞仙歌》,自叙云:‘予幼时见一老人,年九十余,能言孟蜀主时事,云蜀主尝与花蕊夫人夜起纳凉摩诃池上,作《洞仙歌》令。老人能歌之,予今但记其首两句,乃为足之。’《洞仙歌》腔出近世,五代及国初皆未之有也。”可见宋人是沿用旧曲名,另创新声。始见于苏轼《东坡乐府》。

全词上下两片,共十五句八十三字。上片第二、三、六句,下片第三、六、九句押韵,均用仄声韵。上片第二句用上一下四句法;第四句多用上五下四句法,亦可用上三下六句法; 下片第六句用上三下四句法。常用格体为:

(平)平(仄)仄,(仄)(平)平平仄(韵)。(仄)仄平平仄平仄 (韵)。仄平平 (逗)(仄)仄(平)仄平平,(平)(仄)仄,(平)仄平平(仄)仄 (韵)。

(仄)(平)平仄仄,(平)仄平平,(平)仄平平仄平仄 (韵)。仄仄仄平平,(仄)仄平平,(平)(平)仄(逗)(仄)平(平)仄(韵)。仄(仄)(仄)(逗)(平)(平)仄平平,仄(仄)仄平平,仄平平仄(韵)。

- 1983-1987年全面整党是什么意思

- 1984—1985获奖剧本集(话剧·歌剧)是什么意思

- 1984年保险公司隶属关系调整是什么意思

- 1984年教育改革文件颁布是什么意思

- 1984年由青海迁回新疆的哈萨克族是什么意思

- 1984年由青海迁回新疆的哈萨克族是什么意思

- 1984年课程设置颁布是什么意思

- 1985—1986全国优秀报告文学评选获奖作品集是什么意思

- 1985—1986全国优秀短篇小说评选获奖作品集是什么意思

- 1985—1986哈雷彗星回归是什么意思

- 1985—2000年厦门经济社会发展战略是什么意思

- 1985国际种子检验规程是什么意思

- 1985年12月是什么意思

- 1985年党的全国代表会议是什么意思

- 1985年党的全国代表会议是什么意思

- 1985年全国教育工作会议是什么意思

- 1986年世界青年大会是什么意思

- 1986年义和团运动史讨论会是什么意思

- 1986年全国民委主任扩大会议是什么意思

- 1986年教育工作会议是什么意思

- 1986年联合国船舶登记条件公约是什么意思

- 1986年联合国船舶登记条件公约是什么意思

- 1986-2000年全国科学技术发展规划轮廓设想纲要草案是什么意思

- 1987年全国1%人口抽样调查的主要数字是什么意思

- 1987年全国体育发展战略论文选是什么意思

- 1987年全国牧区工作会议是什么意思

- 1987年反对资产阶级自由化的斗争是什么意思

- 1987年度中国国家自然科学基金项目指南是什么意思

- 1987年重点企业债券是什么意思

- 1988—1990散文选是什么意思

- 1988年12月23日是什么意思

- 1988年1月5日是什么意思

- 1988年《教育改革法》问世是什么意思

- 1988年全国义和团史讨论会是什么意思

- 1988年全国九大城市老年人状况抽样调查是什么意思

- 1988年全国民族团结进步先进集体先进人物表彰大会是什么意思

- 1988年制止危及海上航行安全的非法行为公约是什么意思

- 1988年台湾十大最具影响力的书是什么意思

- 1988年度中国国家自然科学基金项目指南是什么意思

- 1988年经济理论动态是什么意思

- 1988~1992年的基础教育改革是什么意思

- 1989年4月27日是什么意思

- 1989年5月19日是什么意思

- 1989年6月18日是什么意思

- 1989年亚洲振动会议论文集是什么意思

- 1989年人大民委主任会议是什么意思

- 1989年全国少数民族地区扶贫工作会议是什么意思

- 1989年全国民委主任会议是什么意思

- 1989年内蒙古科学技术年鉴是什么意思

- 1989年反对资产阶级自由化的斗争是什么意思

- 1989年国际救助公约是什么意思

- 1989年国际救助公约是什么意思

- 1989年国际救助公约是什么意思

- 1989年国际救助公约是什么意思

- 1989年度中国国家自然科学基金项目指南是什么意思

- 1989年春夏之交的政治风波是什么意思

- 1989年联合国大会食物权立法是什么意思

- 1989蓦然回首是什么意思

- 1989~1994年教育现代化纲要颁布是什么意思

- 1990·北京第十一届亚洲运动会(第一组)是什么意思