洛阳市

历史名城,中国7大古都之一,自周以来,东汉、曹魏、西晋、北魏、隋唐、后梁、后唐先后9个王朝建都于此。总面积15209km2,市区面积544km2。2000年总人口624万人,其中非农业人口154万;市区人口145.19万,其中非农业人口103.82万。年平均气温14.6℃,1月均温-0.5℃,7月27.2℃。年降水600mm左右。全市国内生产总值422.76亿元,人均6775元。工业总产值625.95亿元。拥有机械、建材、纺织、石化等工业门类。主要工业产品产量:钢16.1万t、发电量113亿kW·h、平板玻璃1251万重量箱。有耕地38.77万hm2。农业总产值66.84亿元。主要农产品产量:粮食199万t,油料6.43万t,蔬菜93.18万t,肉类18.7万t,禽蛋10.67万t。陇海铁路横贯市区,焦枝铁路在市区东侧穿过。公路通车里程4776.5km,公路客运量10025万人次,货运量4455万t。有专业技术人员11.25万人,高等院校6所,在校学生2.56万人。城市建成区面积104km2。市区道路总长256km,面积348.4万m2。公交营运车辆480辆,年客运总量9540万人次。自来水日供应能力114.2万m3,年供水总量21948万m3。公共绿地面积595.17hm2,建成区绿化面积3528hm2。旅游景点有龙门石窟、关林、白马寺、古墓博物馆等。洛阳市2004年底市区人口1488653人。

洛阳市

洛阳是中国古代建都最早、所历朝代最多、时间跨度最长的古都,名胜古迹繁多。白马寺位于洛阳城东,是中国第一座官办寺院。城南有关陵,为三国蜀将关羽首级的葬地。位于洛阳城南的龙门石窟距今已有1500多年,是中国著名的三大石窟之一,有近2000个石窟,近万尊佛像。洛阳美景众多,主要有“八大景”和“八小景”。八大景是:龙门山色、马寺钟声、金谷春晴、邙山晚眺、天津晓月、洛浦秋风、平泉朝游、铜陀暮雨。八小景是:东城桃李、西苑池塘、石林雪霁、伊沼荷香、午桥碧草、瀍壑朱樱、关林翠柏、龙池金鱼。

洛阳主要宾馆酒店有牡丹大酒店、友谊宾馆、洛神大酒店、国际金融大酒店。

洛阳因地处洛水之阳而得名。洛阳三面环山,一面是广袤的沃野平原。东面的虎牢关和西面的函谷关是古代东西交通的咽喉,北面的孟津是古代黄河的重要渡口,而南面的轩辕关则是洛阳通往江汉平泉的关口。洛阳得天独厚的地理位置不言而喻,自古帝王定都之地,洛阳是首选。

洛阳的龙门石窟是中国三大石窟之一,白马寺是中国第一座官办佛教寺院,洛阳古墓博物馆是世界上最大的古墓群,此外还有二程墓、白园、关林等一大批历史遗迹。

洛阳牡丹兴于唐代,诗人刘禹锡在花事正好时有这样的形容“花开时节动帝京”。

洛阳春季干旱,夏热多雨,秋季温和,冬季寒冷。年均气温14.86℃。主导风向为东北风和西北风。

洛阳市

位于河南省西北部,焦枝、陇海铁路的交点。境南为黄土丘陵、洛河、伊河穿过,暖温带大陆性季风气候。1948年设市,面积544平方公里,人口113万。工业以拖拉机、矿山机械制造为主,兼有冶金、石化、电力、纺织等。特产牡丹。名胜有誉称“九朝古都”的遗址和龙门石窟。

洛阳市

河南省辖市。位于黄河之南、洛水之滨。陇海、焦枝两铁路线在此交会,水陆交通发达。南临伊阙,背靠邙山,东有虎牢关,西有函谷关,四周群山环绕。伊、洛、瀍、涧4水蜿蜒流贯其间。古代为东西南北交通要冲,有 “天下之中,四方入贡道里均” ( 《史记·周本纪》 )之说,是封建王朝建都的理想之地。从东周起,东汉、曹魏、西晋、北魏、隋、唐、后梁、后唐先后有9朝建都于此,故有“九朝名都”之称。

初为西周成周城,东周为国都王城,在今洛阳市西部王城公园附近。战国称雒阳,治所在今洛阳市东30里。秦置洛阳县,为三川郡治所。西汉改名雒阳县,为河南郡治。东汉至后唐皆为都城。曹魏始复称洛阳。隋大业元年(605年)移治今洛阳市。唐神龙三年(707年)改名永昌县;景龙初复名洛阳县。北宋为河南府治。元为河南府路治。明清复为河南府治。1948年改为洛阳市。

西周为了加强对东方诸侯的控制,成王五年大规模地营建成周。周公亲自巡视,并为新城占卜。《尚书·洛诰》说(周公)“卜涧水东、瀍水西,惟洛食”,“又卜瀍水东,亦惟洛食”,说明在涧水东、瀍水西和瀍水东洛水之滨营建新邑都卜兆大吉。于是由成王批准动工兴建。此时成周为西周陪都。前770年,东周平王始迁都王城(在今洛阳市王城公园附近),此后的12世251年王城皆为东周都城。由于王城为国都,东边的下都遂被称为成周(原为成周郊区,今洛阳市东30里)。前519年,周敬王迁都成周(原下都),历10世,至前314年,周赧王又迁都王城。故东周23王,历时515年,皆都洛阳。

汉魏洛阳城在今洛阳市东30里。因西周初为成周的一部分,故后来也称成周。秦始皇初,秦相吕不韦被封为洛阳十万户侯,大肆修建。据《舆地志》所载:“秦时已有南北宫。”南宫在汉魏故城的南部,今龙虎滩村西北;北宫在城的北部,今金村南隆起的“金銮殿”。南、北宫有复道相通。

东汉刘秀即位后迁都洛阳,在洛阳城内广建宫殿和台、观、馆、阁。台有清凉台、温明台、皇女台等;观有东观、承风观、白虎观、听讼观、临洛观、承禄观、百尺观、平乐观等;馆有平乐馆、裸游馆;阁有东观藏书阁、石渠阁、秘书阁、麒麟阁、天禄阁等。汉洛阳城的规模,《续汉书·百官志》注引蔡质《汉仪》云:“洛阳二十四街,街一亭。”陆机《洛阳记》说:“城内大道三,中央御道,两边筑土墙,高四尺。公卿、尚书、章服从中道,凡人行左右道,左入右出,不得相逢。夹道种槐柳树。”为了供帝王游猎,修建不少苑囿,犹如仙境,如上林苑、芳林苑、灵囿等。洛阳城长九里,宽六里,俗称“九六城”。其遗址城垣至今还清晰可辨。此外,在城南还修建明堂、辟雍和灵台。明堂在城南2里,其形上圆下方,四面起土作堑,是祭祀天子太庙的地方。辟雍本为周天子所设大学,为当时全国最高学府所在地,在明堂之东。灵台在明堂之西,高6丈,方20步,是用来观察天象之地,即所谓“望云物也”。至今遗址尚存在洛阳汉魏故城南,是中国现存最早的一座天文观测台遗址。

东汉末,洛阳一度遭到严重破坏,曹植《送应氏诗》中“洛阳何寂寞,宫室尽烧焚”是当时洛阳真实写照。至建安二十五年(220年)魏文帝曹丕称帝,才又营建洛阳宫,迁都洛阳。期间主要建筑有魏明帝时在洛阳西北角筑的金墉城,城的东北角有魏文帝时建造的百尺楼,明帝时修筑的昭阳、太极诸殿及总章观,在芳林园中开挖的陂池,著名机械发明家马钧制作的水转百戏。

晋代洛阳开始呈现繁荣景象。时洛阳有3市:一是金市,在城内宫城之西;二是马市,或称牛马市,在城东建春门外2里谷水南;三是羊市,或称南市,在大城南。

永嘉之乱后,洛阳又遭破坏,宫殿被焚,财产被劫一空。北魏孝文帝太和十九年(495年)才重修宫殿,迁都洛阳。北魏洛阳城仍是在汉魏洛阳故城的基础上建立的,宫殿园囿建筑较魏晋时又有发展。宫城西北的西游园,园中的凌云台原是魏文帝时所筑,台上有八角井。孝文帝时又于井北造凉风观,登观可远望洛川风景;台下有碧海曲池;台东有宣慈观,离地十丈;观东有灵芝台,为皇帝避暑之地。宫城北的华林园,也为魏晋故园,园中有大海,即汉天渊池。池中旧有九华台,孝文帝又于台上建清凉殿。宣武帝时在池内建造蓬莱山。宫殿台阁华丽奇巧。北魏洛阳城中,宫室府曹以外,居民住的地方划分为里。据《洛阳伽蓝记》载,共有“二百二十里”。这些“里”,有的为官宦府第,也有的为平民所聚居。城内有固定的商业区。城西西阳门外有洛阳大市,市东有通商、达货2里,市南有调音、乐律2里,市西有延酤、治觞2里,市北有慈孝、奉终2里。城东青阳门外3里,御道北有孝义里,里东即洛阳小市,各市出售不同的物品。城南洛水桥南御道东作4馆,道西立4里,分别安置各地来人“万有余家”,天下奇货,悉在此出售,成为当时一个国际市场。北魏提倡佛教,大兴佛教寺院,最盛时洛阳佛寺多达1367所。从城市布局看,汉、晋洛阳的主要宫殿在城内偏南部,而洛阳的主要市场,汉代的粟市和晋代洛阳3市中的2个主要市——金市和牛马市,都在洛阳城偏北,基本符合中国古代都城布局“面朝后市,左祖右社”的传统。

隋炀帝大业元年(605年)决定建都洛阳,命尚书令杨素、将作大臣宇文恺营建东京。当时汉魏洛阳故城已破烂不堪,在故城西18里营建新城,即今洛阳市,并迁全国富商大贾数万家于此。

隋唐东都洛阳城北倚邙山,南对伊阙,洛水贯其中,形势险要。城周为52里。全城共有10个城门: 东、南各3门; 西、北各2门。城内建有宫城和皇城,都在城的西北角地势较高的地方。宫城在皇城北,称紫微城,唐初号洛阳宫。皇城在宫城南,称太微城。宫城北又有曜仪城,再北有圆壁城。皇城东有东城,东城之北即含嘉仓城。宫城的中央各殿和皇城的正门端门都正对伊阙,全城以此为轴线,气势雄伟。洛阳城西建西苑,周200里。苑内有海,周10余里,有蓬莱、方丈、瀛洲诸山,高出水面百余尺。山下建有各种台观殿阁。苑内有龙鳞渠,曲折流入海内,沿渠建16所宫院,还征集全国珍禽异兽、奇花异草,供皇帝享乐。唐改称禁苑,或称东都苑、神都苑。

隋大规模营建洛阳,说明洛阳在全国的地位愈来愈重要。隋唐以前,全国政治、经济中心在长安(今陕西西安)。西周建都镐京(今西安市西),洛阳仅处陪都地位,东周以后迁都洛阳。西汉建都长安,洛阳仍为陪都。但自西汉末年以后,长安屡遭战争破坏,关中经济发展受到很大的影响,要维持庞大的京都费用极为困难。京都设在长安,最难解决的是运输问题,要把全国各地,尤其是富庶的东南地区的粮食和其他物资运往京师,需经过黄河三门峡天险,极为艰难。而洛阳位居全国之中,物资转运方便,且从政治上考虑,建都洛阳便于对全国的控制,因此政治、经济重心由长安转移到洛阳,这是历史发展的必然。

唐高宗显庆二年(657年)改洛阳宫为东都;光宅元年(684年)改东都为神都。天授元年(690年)武则天称帝,改唐为周,以神都为周都。并徙关外雍、同、秦等7州户数十万,以实洛阳。在此期间,东都苑东部修建有上阳宫,宫城的西南隅,南临洛水,西拒谷水,有唐代洛阳宫殿建筑中最壮丽的建筑。高宗末年常居上阳宫听政,武则天则亦在此主持朝政,上阳宫成为东都的主要宫殿。武则天垂拱四年(688年)在乾元殿基础上建明堂,高294尺,方300尺。分为3层,上为圆盖,用九龙捧圆盖。又在明堂北作天堂,高5级,以贮大佛像,到第三级则可俯视明堂。

唐洛阳城有103坊里,三市居其中。城内街道、坊里及市场主要分布在皇城区的东部和南部,由于洛水横贯全城,街坊跨洛河南北。三市: 一是丰都市,在洛河南偏东,隋为东市,周8里,居2坊之地。唐以其在洛水之南,改称南市。二是大同市,在城的西南部,隋称南市。三是通远市,在洛水之北,称为北市。隋唐在洛阳经商的还有不少胡人,因此洛阳有众多的 “袄祠” 。据 《元河南志》 载,在南市西南的修善坊,有 “波斯胡寺” ,南市东南的会节坊唐有“袄祠” ,北市西南立德坊有 “胡袄祠” 。袄教又称拜火教,古代流行于波斯和中亚一带。唐洛阳有 “袄祠” ,说明有不少波斯和中亚的商人在这里居住和经商。中华人民共和国成立后还在洛阳发现波斯萨珊朝银币。唐洛阳是举世闻名的丝绸之路东端的起点,又是水陆交通的枢纽,当时对外贸易盛况可想而知。

唐安史之乱后,洛阳受到严重的破坏,宫殿被焚,仅存1/10。洛阳周围一片荒凉。后至五代后梁、后唐先后建都洛阳。至后晋时迁都开封,从此结束了洛阳为都城的时代。

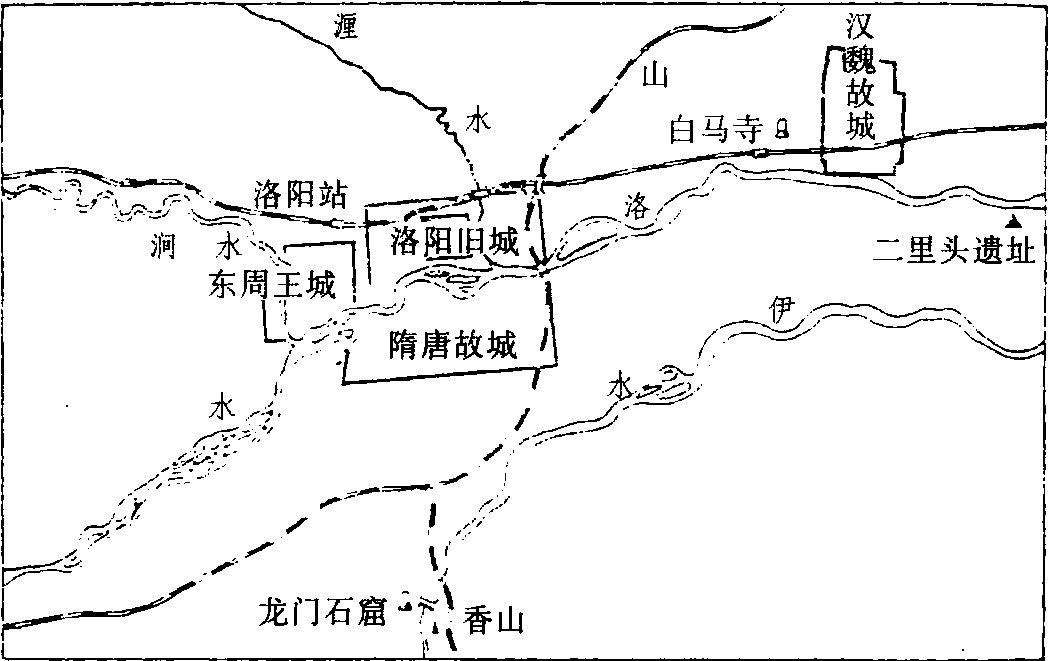

历代洛阳变迁示意图

今天洛阳旧城是宋仁宗景祐元年(1034年)河南府通判王增所筑,后金、元再次被毁,但仍依旧修筑,位于隋唐洛阳城的正中间。

- 炖铫子是什么意思

- 炖锅是什么意思

- 炖饭是什么意思

- 炖鸡是什么意思

- 炖鸡蛋糕是什么意思

- 炗是什么意思

- 炘是什么意思

- 炘炘是什么意思

- 炘然是什么意思

- 炙是什么意思

- 炙是什么意思

- 炙冰使燥是什么意思

- 炙冷羹残是什么意思

- 炙凤烹龙是什么意思

- 炙剂是什么意思

- 炙勃焦是什么意思

- 炙好燋是什么意思

- 炙子是什么意思

- 炙手是什么意思

- 炙手之势是什么意思

- 炙手可热是什么意思

- 炙手可热势绝伦,慎莫近前丞相嗔。是什么意思

- 炙手可热的权贵是什么意思

- 炙手如火是什么意思

- 炙手威风是什么意思

- 炙手而热是什么意思

- 炙(打《六才》名一)斜月残灯是什么意思

- 炙搏是什么意思

- 炙日头是什么意思

- 炙晒是什么意思

- 炙板鱼是什么意思

- 炙毂子是什么意思

- 炙毂炙毂是什么意思

- 炙毂膏腴是什么意思

- 炙毂雕龙是什么意思

- 炙浪是什么意思

- 炙海鲜是什么意思

- 炙火是什么意思

- 炙灼是什么意思

- 炙炉(儿)是什么意思

- 炙烈是什么意思

- 炙烛风流是什么意思

- 炙烤是什么意思

- 炙热是什么意思

- 炙煿是什么意思

- 炙爒是什么意思

- 炙爨是什么意思

- 炙甘草汤是什么意思

- 炙皂散是什么意思

- 炙眉是什么意思

- 炙穷是什么意思

- 炙窮是什么意思

- 炙笋干是什么意思

- 炙笼是什么意思

- 炙篮是什么意思

- 炙粉草膏是什么意思

- 炙罗是什么意思

- 炙羊是什么意思

- 炙肉是什么意思

- 炙肝散是什么意思