泰戈尔1861—1941Rabindranath Tagore

印度作家、诗人和社会活动家。生于加尔各答的显贵家庭。八岁始用孟加拉文写诗。十八岁出版诗集,被公认为孟加拉的文学奇才。曾获加尔各答、贝拿勒斯达卡和牛津等大学文学博士学位。1877年去英国学法律。回国后一度经营父亲地产,同情农民。曾积极参加民族独立运动,领导反英示威游行,抛弃英国政府所授予的爵位和特权。1901年在山提尼克创办书院,后扩充为国际大学,综合和传播东西方优秀文化。1913年获诺贝尔文学奖金。1924年来中国讲学。1937年在国际大学设中国学院。曾公开谴责日本帝国主义发动侵华战争。所作诗歌格律清新,具有民族风格。此外写有五十部剧本、一百部散文、四十卷长短篇小说以及论文、哲学等著作。亦擅长作曲和绘画。所作歌曲《人民意志》被定为印度国歌。主要著作有诗集《晨歌》、《暮歌》、《吉檀迦利》、《园丁集》、《飞鸟集》、《新月集》,小说《沉船》、《戈拉》、《家庭与世界》以及《红夹竹桃》、《民族主义》、《品格》、《在中国的谈话》等。

泰戈尔

| 泰戈尔的中国学生——访印度文学研究者魏风 江 | 周长河 | 文学报1985年12月19日 |

| 泰戈尔对日本侵华政策的批判 泰戈尔唯一的中国学生——魏风江 许地山——泰戈尔 许地山与泰戈尔 | 林承节 周祖佑 王盛 周俟松 | 历史教学1982年3期 瞭望1985年7期 南京教育学院学报1986年3期 新文学史料1987年2期 |

泰戈尔

泰戈尔的全称是罗宾德拉那特·泰戈尔(Rabin-dranatha Tagor),生于1861年5月6日,死于1941年8月7日,享年80岁,祖籍加尔各答。他的父亲戴温德拉那特·泰戈尔(Devendranatha Tagor)也是一位有名的诗人和哲学家。泰戈尔虽然出身已经没落的地主(贵族)家庭,但是家庭仍给予了他良好的教育。他于1878年赴英留学,1880年回国。他在英国虽然接受了一些西方的教育,但所受影响并不很深。他的学识和成就主要得益于印度的传统教育和自学。他曾下乡管理过祖传的田产,接触过农民和佃户,因之对他们产生了同情。他的家境衰落,农民和下层人民的疾苦,唤起他改良社会的幻想——缔造一个“很合理地分配财富的社会”。于是,1901年,他在圣谛尼克坦('Santiniketan,意译“和平村”)创办了一所学校,以实现他改造农村教育的理想。1921年,这所学校成了印度有名的国际大学。以后,他大半时间就住在这所学校里。20世纪初叶,他加入了反英的群众运动,以笔做武器,向英国殖民主义者发起猛烈抨击。后来随着反英斗争的深入和发展,他的思想和主张逐渐与群众产生分歧,以至于使他脱离开运动,躲进书斋专事文学创作。1919年,英国殖民主义者制造的阿姆利则惨案,使他勃然大怒,于是,他走出与世隔绝的书斋,公开宣告放弃英国政府赐予他的“爵士”称号,再次投身于反英斗争的澎湃洪流中。他一生访问过中国、日本、英国、美国、苏联等许多国家。他曾赞誉过世界上第一个社会主义国家——苏联,也曾痛斥过西班牙的佛朗哥和日本军国主义。

他深受印度传统文化的影响,相信“梵我一如”的泛神论思想。他赞同众生平等,鄙视和痛恨印度陈旧腐朽的习俗。所以,在他清越甜美的诗句字里行间迸发着贬斥种姓制度、对寡妇殉葬等陈规陋习的愤怒,也跳动着对穷苦百姓的悲悯。

在他的《婚礼》中讲述了这样一个故事:新娘和新郎——麦特里王子正衣襟相连羞涩地站在礼堂举行结婚典礼。大厅里灯火辉煌,项链饰物熠熠生辉。法螺的鸣奏伴着滚滚的雷声为新人祝福。妇女们撩起面纱的一角以偷偷窥视的目光分享着新人的甜美和幸福。突然间战鼓雷鸣惊呆了沐浴在喜庆中的人群。率兵与异族打仗的拉姆辛格陛下号召人们前去参战。麦特里王子在一片“拉姆辛格万岁”的欢呼声中响应号召,婚服未脱便上了战场。夜幕降临,烛照天际的火炬传来消息——麦特里王子已经战死,那照天的火炬告诉人们正在为王子准备火葬。接下来,泰尔戈描述道:

“喂! 吹起笛子,奏起音乐!”

新娘在花轿里吩咐说。

如今这神圣的一刻再不能失去,

衣襟上的同心结再不能松弛,

在火葬场熊熊的火光里

要念诵婚礼中最后的曼荼罗。

“喂! 吹起笛子,奏起乐来!”

新娘在花轿里吩咐说。

戴着珍珠项链,穿着新郎礼服,

麦特里王子躺在火葬场里,

轿子里走出了王子的发妻,

衣襟和他的血衣紧紧结起。

新娘坐在王子的头前,

新郎的头抱在她的怀里。

深夜里,穿着血衣,

麦特里王子躺在火葬场里。

吹起了一阵阵尖声的口哨

女人们一队队走来了。

“善品行”——赞美着皇家司祝婆罗门,

颂赞师说——“噢! 你征服死亡的女人。”

新娘盘腿坐在焚尸的柴堆上——

风吹着熊熊的葬火在燃烧。

火葬场上一片胜利的欢呼,

女人们吹起了结婚的口哨。

这一首诗虽然没有诗人声色俱厉的描述,但在优美的韵律之间却隐含着诗人对殉葬妇女的哀悯和对这种陋习的辛辣批判。像这样的诗在泰戈尔的诗集里并不少见。

后来受到西方神学和印度教吠檀多派调和论的影响,他离开了人民大众的反英斗争,让自己融进了对“梵我一如”、“汝即此”、“我即汝”、“人类之爱”的陶醉中。他将蕴涵于自然的“和谐”、“韵律”和人与人之间的“爱”视做自然和人类的本质。他主张真正的诗人应该在喧哗里找出和谐,在罪恶里看出善良,在有限的空间看到无限,在流转不居的时间里见到永恒。他也和常人一样会感触到丑和罪恶,但他认为在真正的诗里,和在真正的艺术里一样,归根结底还是调和。他幻想以此去唤醒英国殖民主义者和一切压迫者的良知,使他们还劳苦民众以民主和平等,幻想殖民者和被殖民者,压迫者和被压迫者之间发扬相互“友爱”的精神,使彼此“和谐”一致地迸发出美的“韵律”来。这一时期的诗充满了对梵——包容并等于世界的神的祈愿,饱含了对绿叶、芳草、翠山、碧水和“甜柔的静寂”的赞美。他那无羁的思想之船随着微风在无际的海洋任意飘荡。他所想像的美着实感染了许多许多人,以至于使他充满“和谐”和“韵律”的自然美的诗章《吉檀迦利》获得了诺贝尔文学奖。我们中国的著名文学家将其誉为“给爱与光与安慰与幸福的人”,“提了灯指导我们在黑暗的旅途中向前走的……最友爱的兄弟”。

1924年,孙中山先生曾致信给他:

泰戈尔接受了邀请。4月12日,他乘船抵达上海,受到各界的热烈欢迎。他对欢迎的人们说:

他在中国的访问历时将近五十天,先后访问了上海、杭州、南京、济南、北京等地,足迹遍及半个中国。在此期间,他与郑振铎、王统照、徐志摩、梅兰芳等中国的著名作家、艺术家结下了深厚友谊。郑振铎在《欢迎泰戈尔》一文中说:

他在荆棘丛生的地球上,为我们建筑了一座宏丽而静谧的诗的乐园。这座诗的灵的乐园,是如日光一般,无往而不在的,是容纳一切阶级,一切人类的;只要谁愿意,他就可以自由地受欢迎地进内。在这座灵的乐园里,有许多白衣的诗的天使在住着。

我们愉悦时,她们则和着我们歌唱,我们忧郁时,她们则柔和地安慰着我们……

梁启超在北京为泰戈尔64岁寿诞的祝寿会上为泰戈尔取了个中文名字:“震旦”。他解释说,“震旦”是过去印度人对中国的称呼,它只不过是支那的音译。其实,这两个字有很深的象征意义。从阴噎氛砉的状态中猛然一震,万象昭苏,刚在扶桑浴过的丽日,从地平线上涌现出来,这是何等的境界。所以,称泰翁为“震旦”再好不过了。又因为自汉至晋西来高僧皆取其所来之国为姓,如安世高来自安息,支楼迦谶来自月支,康僧会来自康居,凡从天竺来的都被冠于“竺”姓,如竺法兰、竺佛念,竺法护等在历史上有功于文化的人。“今天我们所敬爱的天竺诗人在他所爱的震旦地方过他六十四岁生日,我们用极诚恳、极喜悦的心情,将两个国名联起来,赠给他一个新名‘竺震旦’。”梁启超的这番祝寿词赢得了满场喝彩。

数天后,京剧大师梅兰芳上演新编剧《洛神》欢迎泰戈尔。在过后的会晤中,当有人问及对《洛神》的观感时,他笑着说:“如外国莅吾印士之人,初食芒果,不敢云知味也。”梅兰芳不知其义,经熟悉印度习俗的朋友解释,才知道,芒果是印度果中之王,品尝芒果还有仪式,就如日本的“茶道”一样。他的意思是说,中国的歌剧很美,初次接触,不能细辨其味。

泰戈尔对中国的访问是诚挚的,友好的,在中国受到的欢迎也是热烈的。然而,他不了解当时的中国正处在内外交困的时期,中国急需的是振奋民族精神抗击帝国主义的侵略,平息国内的军阀混战,还中国以和平、安宁,还民众以休养生息。此时的泰翁却不适时宜地高唱蕴涵于东方文化的天人合一,大讲内外、彼此“和谐”和相互碰撞的“韵律”。这不能不对早已沸腾的科学和玄学之争起了推波助澜的作用。因而在一片热烈的欢迎声中也伴有强烈的不“和谐”音律。其中声调最烈的当属鲁迅、雁冰和郭沫若。鲁迅曾颇有讽刺意味地说:

印度的诗圣泰戈尔先生光临中国之际,像一大瓶香水似的很熏上了几位先生们以文气和玄气,然而够到陪坐祝寿的程度的却只有一位梅兰芳君:两国的艺术家握手。待到这位老诗人改姓换名,化为“竺震旦”离开了近于他的理想境的这震旦之后,震旦诗贤头上的印帽也不大看见了。(见《鲁迅全集》1957年版,第1卷,第292页)。

人近而事古者,我记起了泰戈尔。他到中国来了,开坛讲演,人给他摆出一张琴,烧上一炉香,左有林长民,右有徐志摩,个个头戴印度帽。徐诗人开始介绍了:唵! 叽里咕噜,白云清风,银盘……当! 说得他好像神仙一样,于是我们的地上的青年们失望,离开了。神仙和凡人怎能不离开呢? (见《鲁迅全集》1957年版,第5卷,第469页)。

雁冰在他的《对泰戈尔的希望》一文中说:

吴稚晖也说:“人家用枪打来,我们也赶铸了机关枪打回去”,高谈东方文化实等于“诵五经退兵”! 雁冰指出:“中国青年的思想本来就蹈空,行为本来就太不实际,意志本来就太脆弱,他们本来就只想闭了眼睛任凭身坐荆棘而专求其所谓灵的乐园,希望躲在里头陶醉一会;我们不赞成再从而变本加厉,把青年思想引到‘灵空’一方面,再玩起什么‘无所为而为’的把戏。”

这些文坛大师和巨匠虽然犀利地批驳的是泰戈尔讲演中的不合时宜的说辞,但实际的矛头所向是中国的那些高诵玄学与附和不识时务的“和谐”和“韵律”的人。其实,批评者们并不否认泰戈尔是伟大的诗人,他们都是敬重他的。他们敬重他是一个人格洁白的诗人,是一个怜悯弱者、同情被压迫人们的诗人,是一个帮助农民的诗人。尤其敬重他是一个鼓励爱国精神,激起印度青年反抗英国帝国主义的诗人。

泰戈尔在离开中国以后的日子里又亲眼目睹了英国殖民者的残暴和第二次世界大战的血性屠杀。这些血淋淋的事实像是声声巨雷使他从“和谐”、“韵律”和“爱”的福音的陶醉中醒了过来,他睁眼所看到的仍然是乌云笼罩的世界。此时的他再也无心与清风、晚霞、娇花、羞草进行甜蜜的对话。他一心向往的是看到东方的天空升起一丝冲破黑暗的曦辉,听到一声报道太阳喷薄欲出的鸟鸣。他仰首问天:

我的神,一次又一次,

你曾派遣使者来到这无情的世界;

他们教导我们:“饶恕一切人”,

他们教导我们:“爱所有的人——

从心地拔掉仇恨的毒根。”

他们值得崇拜,值得怀念,

但是在这不幸的日子里,

我却把他们赶出门外,

丢一个虚伪的敬礼给他们。(见《问》,引自《泰戈尔诗选》,人民出版社,2000年版,第561页)。

他之所以把宣扬他以往已经接受的“宽恕”、“博爱”的西方人“赶出门外”,是因为他亲身目睹了“在欺诈的夜幕掩护下,他们怎样秘密地杀害弱者”“在强者横冲直撞的侵略面前正义的声音被扼杀”。因此他含泪向苍天发问:“那些毒污了你的空气的,那些扑灭了你的光明的,你能饶恕他们? 你能爱他们吗?”于是他“向每一个家庭呼吁——准备战斗吧,反抗那些披着人皮的野兽!”(见《边沿集》第十八首)。

当他听到日本侵略军在出征进行屠杀之前竟然到佛寺里祈祷,义愤填膺,拍案而起,奋笔写下了著名的诗句:

他们要以凯旋的号角来标点

每一千人被杀害的人数,

来引起魔鬼的笑乐,当他看到

妇孺的血肉淋漓的肢体;

他们祈求他们能以“不真”

来蒙蔽人们的心灵,

来杀害神明的甜柔呼吸的气息,

因此他们整队到佛陀,

那大慈大悲的庙宇里

祈求他的祝福。

战鼓正在隆隆地敲,

大地颤抖着。

泰戈尔对中国一向友好,对中国人民的遭遇也一向给予极大的同情,对日本帝国主义侵略行径无比仇恨。1916年,泰戈尔应邀赴日讲学,受到日本政府和学界的热烈欢迎。这时世界正经历着第一次世界大战,日本帝国主义趁机侵占了中国的山东。泰戈尔公开表示反对这种侵略行为,说日本得到一个地方,却会丢失一个朋友——中国。中国是不可征服的,而日本将自食其果。日本的报纸登载了这条消息。当泰戈尔返国时却受到日方的冷落,竟没有一个人去送行。1937年,当他再次访日时,又复述了这段话。他在逝世前的病榻上还仍关心中国的抗日战争。

1945年,日本帝国主义终于投降了。印度出席远东军事法庭参与审判战犯的代表有一天收到一张日本人送来的旧报纸,这张35年前出版的旧报纸上面正好登载了泰戈尔的这段话。他的预言变成了现实——日本帝国主义自食其果了。

泰戈尔的《生辰集》是他逝世前的最后一部诗集,在第十首诗中对自己的创作一生作了一个总结。他说,“农民在田间挥锄,纺织工人在纺织机上织布,渔民在撒网——他们形形色色的劳动散布四方,是他们推动整个世界在前进。”然而,他自己却“不能全部看到他们。”有时“也曾走近他们住所的围墙,却没有那种勇气跨进他们的院子。如果一位诗人不能走进他们的生活,他的诗歌的篮子里装的全是无用的假货。”他宣称他“必须羞愧地接受这种责难。”泰戈尔这种襟怀坦白的自责也表现了诗人的伟大之处。

泰戈尔是印度,乃至世界最著名的诗人之一,也是世界最多产的作家之一。他对诗歌、小说、散文、戏剧、音乐、作曲、绘画等无不精通,并获得了巨大成就。他在六十多年的创作生涯中给我们留下了数量惊人的创作珍品,其中有五十余部诗集、十多篇中长篇小说、一百多篇短篇小说、二十余种戏剧,其余还有大量论文学、哲学、政治的文章以及许多歌曲和近两千幅画作。他的作品大致都收在了他的二十九卷《泰戈尔文集》中。他对世界文化的影响之大是可以想见的。

今天我们重温这位伟大诗人的身世和他不朽的著作,对他的崇敬和缅怀之情便油然而生。

泰戈尔

泰戈尔1861—1941Rabimdranath Tagore

印度诗人、社会活动家,印度教哲学家D·泰戈尔(De-bindranath Tagore,1817—1905)之子。1887年去美国攻读法律两年。归国后,一直从事文艺创作工作。他留下的诗集、剧本、小说等一百余部,2000多首歌曲及1500多幅画。其歌曲《人民的意思》,1950年被定为印度国歌;抒情诗《吉檀迦利》于1913年获诺贝尔文学奖。泰戈尔1916年访问日、美二国所发表的几篇讲演稿汇集起来的小册子《民族主义》(1918),概括了他的主要政治观点。泰戈尔是伟大的爱国者和国际和平主义者,一生都为祖国的独立和人类正义事业奔走呼号。他对中国人民怀有特别的友好感情,1937年在他的倡导下印度国际大学建立中国学院。泰戈尔把“民族”看作是民族利己主义的同义语,因此表示出极端厌恶情绪。他说民族的概念是人类的发明,是执行利己主义的工具。自民族出现那天起,就给世界带来恐怖。尤其西方民族主义,其核心就是冲突和冲突的精神。欧洲人虽有其伟大之处,但政治文明的根基是不稳固的,及排他和自私的:一方面,依靠别人养活自己,吞噬弱小民族;另方面,它自身就是问题的堆积体,凡个人与国家间、劳资间、物质贪欲与个人生活间、民族自私自利与人类崇高理想间互相冲突着。泰戈尔崇尚东方文化,反对照抄西方,希望以东方思想探索出一条人类发展的新路。在这方面,他对近代日本能冲破旧传统习惯的桎梏,而迎头赶上西方的成就表示赞赏,但反对日本的侵略扩张主义。他尤其寄希望于中国、印度这样的文明古国的振兴,说这些国家的人民要有自信心,要敢于向西方国家显示自己的道义力量,为人类的发展作出新贡献。

泰戈尔1861—1941Rabindranath Tagove

印度著名的诗人、哲学家和社会活动家,梵社的重要领导之一。出生在加尔各答一个地主家庭,属婆罗门种姓。早年曾在英国伦敦大学学习,于1880年回国从事文学和社会活动。主要哲学著作有《生命的宗教》 (Sadhana,1914)、 《论人格》 (1921)、 《人的宗教》(1913)等。他认为人是有限与无限的统一,“有限人格”最基本的特点是满足肉体的需要,他称有限人格为“自然的人”或“物质的人”。“无限人格”即人内在的精神性或神性。它是宇宙最高本体——梵或神在人身上的显现。他继承古代吠檀多“梵我同一”的思想,认为人与宇宙即大自然在精神本质上是统一协调的。由此他主张人生的目的是追求与大自然的和谐统一,“要在感情和行动上去亲证这种伟大的和谐”(《人生的实现》伦敦,1947年版,第1章)。他强调通过爱去实现和谐的人生目标,他说:“人类的自由和人性的完善都在于‘爱’,爱的别名就是‘包容一切’。正是这种容纳力,这种生命的渗透力,才使人类灵魂的气息与弥漫于万物中的精神结合起来。”(同上书)泰戈尔反对古代宗教中的悲观厌世思想,主张人必须积极行动,努力工作。他说:“灵魂是在行动中找到它的自由。”(《人生的实现》伦敦,1947年版,第6章)“没有欢乐的行动,这不是行动,而没有行动的欢乐,也全然不是欢乐。行动必然是欢乐的行动”(同上书)。

泰戈尔

印度作家。1861年5月7日生于加尔各答一个婆罗门地主家庭。1878年赴英国攻读法律,研习英国文学和西洋音乐。1884年,参加“梵社”。1901年在桑蒂尼克坦创办小学,1921年成为从事东西方文化交流的桑蒂尼克坦国际大学。1919年抛弃英国政府授予的爵位和特权,抗议阿姆利则惨案。1924年来中国,1930年到苏联。从16岁发表长诗《诗人的故事》起到逝世,共写了50多部诗集,12部中、长篇小说,100余篇短篇小说,20多部戏剧,3000余首歌曲及有关文学、哲学、宗教、政治等论著。60岁开始学画,流传于世的约1500余幅。1913年因诗集《吉檀迦利》获诺贝尔文学奖。加尔各答大学授予他博士学位。英国政府封他为爵士。1941年8月7日在加尔各答去世。

泰戈尔1861—1941Taige'er,Rabindranath Tagore

印度近代诗人、作家、艺术家、社会活动家。出生于加尔各答市的一个地主兼商人家庭。他的父亲是一位哲学家、诗人和宗教改革家。兄妹也多热心于社会改革和文学事业,而且颇有成就。他的家庭是加尔各答市的一个文化中心,经常举办各种学术文艺活动。泰戈尔从小就受家庭环境的熏陶。七、八岁时便开始练习写诗,14岁时发表爱国诗篇《献给印度教庙会》。16岁时发表长诗《诗人的故事》。1878年,他遵照父兄的意愿赴英国学习法律。但因非其所好,便转入伦敦大学学习英国文学和西方音乐。1880年回国,专门从事文学创作。1884年至1901年间,他到乡村管理祖传的田产。在此,他接触并了解了农村生活,写了一系列表达爱国精神的故事诗和近70篇反帝反封建的优美的短篇小说。其中《河边的台阶》(1884)、《弃绝》(1892)、《摩诃摩耶》(1892)等短篇小说揭露和抨击了封建婚姻制度以及种姓制度给妇女造成的悲惨命运。1901年,泰戈尔在孟加拉博普尔附近的桑地尼克坦创办了一所学校来实践自己的教育理想。这所学校在1912年发展成为印度国际大学。

1905年后,印度掀起轰轰烈烈的反帝爱国的民族运动。泰戈尔投身于此,写了许多激发人民爱国热情的歌曲。但不久他与运动的领袖们产生分歧,便退居乡间,过着脱离现实斗争的退隐式生活,埋头于文学创作。这一时期,他连续发表了《小沙子》(1903)、《沉船》(1906)、《戈拉》(1907~1909)、《家庭与世界》(1916)、《四个人》(1916)、《最后的诗篇》(1929)等中长篇小说,14篇短篇小说和包括《暗室之王》(1909)、《邮局》(1911)在内的十多个剧本。同时,他还把以前诗集中的诗有选择地译成英文,编写成诗集《吉檀迦利》(1912)在英国出版,引起了西方文学界的震动。1913年荣获诺贝尔文学奖,成为东方第一个诺贝尔文学奖获得者。《新月集》(1913)、《园丁集》(1913)和《飞鸟集》(1916)也陆续在英国出版。这些带有浓厚哲学色彩的优美的诗篇,反映了泰戈尔在艺术上的独创性和高度成熟。

第一次世界大战前后,泰戈尔应邀访问了日本、美国、加拿大和欧洲许多国家。他在这些国家发表演说,谴责当时普遍存在的狭隘的民族主义、国家主义,反对弱肉强食的帝国主义政策。1919年,英国人开枪打死了一千多印度平民,制造了“阿姆利则惨案”,泰戈尔十分气愤,写信给印度总督提出抗议,并声明放弃英国国王给他的“爵士”称号。1924年他访问了中国,表达了对中国人民的友好感情。当他离开北京的时候,有人问他“落下什么东西没有?”他愀然地摇摇头说:“除了我的一颗心外,我没有落下什么东西了。”1930年他访问了苏联,对苏联创办的社会主义的新社会表示了很大的兴趣。第二次世界大战爆发前后,他谴责法西斯主义的侵略政策。他的后期创作的主要成就是政治抒情诗,突出了反对侵略战争、呼吁民族解放的主题。另外还有剧本《摩克多塔拉》(1922)、《红夹竹桃》(1926)以及大量散文、书信、演讲等。

1941年,泰戈尔在加尔各答逝世,享年80岁。他一生共写下了50多部诗集、30余种散文著作、12部中长篇小说、近100篇短篇小说、20多个剧本、2000多幅画、2000多首歌曲以及大量的理论、学术著作。他的丰富而多样的创作是东方文学史上的一个奇迹,也是世界文学史上的一个奇迹。

泰戈尔1861—1941Taigeer

印度近代文学的光辉代表、诗人、作家、艺术家、社会活动家。其父是哲学家、诗人、宗教改革者。泰戈尔的兄弟姊妹中也多是哲学家、剧作家、音乐家。他就是在这样和谐又有很深的文化教养的家庭中长大的。泰戈尔从少年时代起就对文学产生了浓厚的兴趣,他的爱国诗篇《献给印度教徒庙会》在1875年发表时, 年仅14岁。1878年他赴英国学法律,但不感兴趣,转入伦敦大学学习英国文学,研究西方音乐。1880年回国后专门从事文学活动。泰戈尔兴趣广博、多才多艺,共写诗集50多部,中、长篇小说12部,短篇小说108篇,剧本20多部,以及大量有关文学、哲学、政治等方面的论著,还创作了1 500余幅画,谱写了许多歌曲。泰戈尔的诗不仅具有浓郁的民间文学色彩, 而且从形式上突破了印度诗歌传统和英、法浪漫主义派作品的影响,形成独特的风格。诗集《吉檀伽利》是其代表作。诗集赞颂人生,讴歌童心,藐视权势,不畏强暴;有憧憬未来,与人民共同分担忧患的诗;有不惜焚烧自己生命,追求光明理想的诗。有的诗描画了多采丰姿的大自然,让人有身临其境之感;也有的诗语言简净,富于哲理,发人深省。这部诗集为泰戈尔赢得了世界荣誉, 于1913年获诺贝尔文学奖金。泰戈尔的小说在他的创作中也占有重要地位。他的小说同诗歌一样以鲜明的爱憎反映当时社会上的许多重大问题, 如正面描写1857年印度民族大起义的 《泡影》,揭露印度种姓制的《素芭》,批判封建婚姻制度的《摩诃摩耶》、《笔记本》、《法官》、《献祭》等。他的中、长篇小说, 或是表现封建道德规范和新的民主思潮的冲突,如 《小沙子》、《沉船》;或是描写没落的封建世家与资产阶级暴发户之间的矛盾,如 《纠纷》;著名的长篇小说《戈拉》,不仅塑造了一个争取民族自由解放的有胆有识的战士戈拉的形象, 歌颂了新印度教派教徒爱国主义热情和对祖国必获自由的信心, 而且批判了他们维护旧传统的思想。泰戈尔的诗歌,小说,反映了印度人民在帝国主义、封建制度双重压迫下要求改变自己命运的愿望,充满了爱国主义和人道主义精神。泰戈尔的作品早在1915年就已介绍到中国, 1961年为了纪念他诞辰一百年,我国又出版了10卷本的《泰戈尔作品集》。

泰戈尔1861~1941

印度剧作家、诗人、小说家、艺术家、社会活动家。生于加尔各答,1941年逝世。泰戈尔从小就在文学、音乐、戏剧环境的熏陶中长大,幼年时代就登台演出,直至75岁高龄还粉墨登场。他一生创作了40部戏剧,包括歌剧、诗剧、舞剧、悲剧、喜剧、正剧、神话剧和宫廷剧。他在学习和继承印度的戏剧传统、汲取欧洲戏剧养分的基础上,形成了音乐、舞蹈、诗歌、话剧浑然一体的戏剧形式。作品既有诗情画意,又有深刻哲理。他创造的舞台形象,在印度戏剧史占有重要地位。他的代表作品有取材于神话的《齐德拉》,有象征意义深刻的《国王》和《邮局》,还有诗体悲剧 《国王与王后》等。泰戈尔的作品反映了东方戏剧的神韵,注重诗情和写意,不具体分幕、场。他在思想上反对西方的物欲主义,在风格上往往是宫廷剧、哲理剧和政治剧相结合。他发扬了东方戏剧的传统,又借用西方戏剧因素,为东方戏剧走向现代做出了贡献。

泰戈尔

全名罗宾德拉纳特·泰戈尔(1861~1941),是印度近代伟大诗人和作家。他出生在加尔各答的一个富有而又开明的地主家庭。受家庭环境影响,他从小就爱好文艺和关心社会问题。1878年曾留学英国,但不久即归。1913年荣获诺贝尔文学奖。

泰戈尔长达60余年的创作生涯,大致可分为三个时期: 前期的作品主要是指1890年到1901年间创作的作品。这一时期的创作,以故事诗和短篇小说最为突出。其短篇小说,广泛地反映了19世纪末叶半封建、殖民地的印度社会现实。多数作品是以反对封建主义,也有不少作品是以反对殖民主义统治为主题的,如 《太阳与乌云》等。其作品直接取材于现实生活,涉及到当时印度社会的一些重要问题。在艺术上,这些小说结构单纯,语言精练生动,具有抒情与叙事相结合的清新朴素的艺术风格。

20世纪初到20年代,是泰戈尔一生创作中最丰富也是最重要的时期。这时他创作的主要成就在于长篇小说和诗歌。长篇小说有《小砂子》、《沉船》、《戈拉》等,其中以 《戈拉》最为著名。这一时期,著名的诗集有 《吉檀迦利》、《新月集》、《飞鸟集》 等,其中用英文出版的 《吉檀迦利》 引起西方的注意,并获得了诺贝尔文学奖。这部哲理诗集,共103首,它的意思是奉献,其中的诗歌都是奉献给诗人心目中的神。

20世纪20年代至40年代,是泰戈尔的创作后期。这个时期的创作最有影响的是诗歌和散文。散文比较著名的有 《在中国的谈话》和《俄罗斯书简》。诗歌中最突出、也最能代表他后期思想倾向的是政治抒情诗,分别收集在 《非洲集》、《边沿集》、《生辰集》等诗集中。

在他长达60多年的创作活动中,他总共写下了50多部诗集、30多种剧本、12部长、中篇小说、100余篇短篇小说、30几种散文著作,以及有关语言、文学、哲学、政治、历史、宗教和科学等方面的论著; 此外,他还创作了2000多首歌曲和2000多幅画。泰戈尔为印度近代文学的发展和提高印度文学在世界文学史上的地位做出了卓越的贡献。

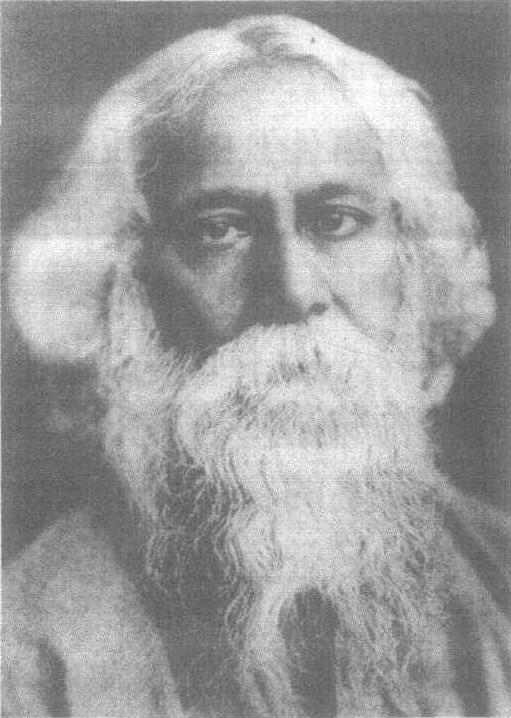

泰戈尔像

泰戈尔1861—1941Rabindranath Tagore

印度作家、诗人。出生在加尔各答一个富有的地主家庭。从小热爱文学,关心社会问题。一生写了50多部诗集、12部中篇和长篇小说,100多篇短篇小说和20多个剧本。还写了大量的文学、哲学论文、回忆录、游记和书简等。代表作有诗集《吉檀迦利》、《新月集》、《园丁集》、《飞鸟集》,短篇小说《摩诃摩耶》、《是活着,还是死了?》,中、长篇小说有《沉船》、《戈拉》、《两姊妹》等。其作品反映了印度民族的悲惨命运和人民的苦难生活,抨击了罪恶的殖民主义统治和黑暗的封建制度,歌颂为祖国自由而奋斗的爱国者,表现了作者对美好理想的追求。他用孟加拉语进行创作,又把自己的许多诗作译成英语。其创作为印度现代文学的发展奠定了坚实的基础。1913年获得诺贝尔文学奖。

泰戈尔1861~1941

罗宾德拉纳特·泰戈尔是印度诗人、作家和社会活动家。出生于加尔各答一个地主家庭。曾留学英国,在伦敦大学学习英国文学,研究西方音乐。回国后,专门从事文学活动。他一生创作丰富。早期作品有诗集《暮歌》、《晨歌》和剧本《修道士》、《国王和王后》等。1903年起陆续发表长篇小说《小沙子》、《沉船》、《戈拉》等,剧本《红夹竹桃》等,诗集《吉檀迦利》、《新月集》、《园丁集》、《飞鸟集》等和许多中短篇小说。泰戈尔一生共创作了50多部诗集,100多部小说,20多部剧本,此外还写了大量有关文学、哲学、政治方面的论著,并创作了很多幅画和歌曲。他的诗集《吉檀迦利》英译本,于1913年出版并获诺贝尔文学奖,成为第一个获诺贝尔文学奖的东方作家。他所作的歌曲《人民的意志》,1950年被定为印度国歌。泰戈尔的诗歌和小说,反映了印度人民在帝国主义、封建制度双重压迫下要求改变自己命运的愿望,描写了他们的反抗和斗争,充满爱国主义精神,同时又富有民族风格,具有很高的艺术成就,深为人们所喜爱。他的丰硕创作成果对印度文学和世界文学的发展都有很大影响。泰戈尔从青年时代起就有广泛的体育爱好,喜欢摔跤、爬山、打猎,游泳更是他长期坚持的锻炼项目。此外,还长期坚持冷水浴,从青年时至晚年,从未间断过。强健的身体保证了泰戈尔一生以旺盛的精力奋笔耕耘,并取得巨大成就。年近70岁时,仍有精力从事美术创作。他的画曾在许多国家展出,获得广泛赞扬。

泰戈尔

泰戈尔 (1861—1941),印度作家、诗人。出生在加尔各答一个富有的地主家庭。从小热爱文学,关心社会问题。一生写了50多部诗集、12部中篇和长篇小说,100多篇短篇小说和20多个剧本。曾留学英国。1913年获诺贝尔文学奖,是向西方介绍印度文化精华和把西方文化精华介绍到印度的最有影响的人物。早年即开始写诗,诗集《心中的向往》(1890),标志着他的天才臻于成熟,其中包括一些他最著名的诗篇。1903年起陆续发表长篇小说 《小沙子》、《沉船》、《戈拉》,剧本 《摩吉多塔拉》、《邮局》、《红夹竹桃》,诗集 《金帆船》、《收获船》、《梦幻集》、《刹那集》 和 《奉献集》 以及许多中、短篇小说。其中 《沉船》 和 《戈拉》 为其长篇代表作。发表于1912年的抒情诗集 《吉檀迦利》 是他诗歌创作中最重要的作品,该集的英译本为他赢得诺贝尔文学奖。

他的诗歌格调清新,具有民族风格,但也带有神秘色彩和哀伤情调。20世纪20年代中国著名作家冰心将他的 《新月集》、《飞鸟集》 等译成汉语,流传甚广。他擅长作曲和绘画,所作歌曲 《人民的意志》 1950年被定为印度国歌。曾参与过大量社会活动,1924年创办国际大学。泰戈尔对英帝国主义统治下人民的悲惨生活和妇女的痛苦处境表示同情,谴责封建和种族制度,描写帝国主义者和官僚的专横,同时也反映资产阶级民主思想与正统的印度教的抵触,对印度的文学发展影响很大。

泰戈尔1861~1941

印度诗人、作家、社会活动家。生于加尔各答一受过东西方文化熏染的家庭。父为著名哲学家与宗教改革家。兄妹14人,泰戈尔最幼。14岁时发表爱国诗篇《献给印度教徒庙会》。1878年去伦敦大学学习英国文学,回国后相继出版情诗集《暮歌》、《晨歌》及戏剧《蚁垤仙人的天才》等具有浪漫主义色彩的作品。1890年发表的诗集《心中的向往》,标志着其艺术上日趋成熟和现实主义因素的增长。叙事诗《两亩地》及短篇小说《乌云和太阳》、《素芭》、《摩诃摩耶》、《献祭》等作品,描写殖民当局的专横恣肆、地主的贪婪暴虐、农民的悲惨生活,以及包办婚姻、寡妇殉葬等吃人恶习,具有强烈的反殖民主义反封建意识,成为其早期代表作。20世纪初,他积极参加印度民族解放运动,先后发表了许多革命诗歌和中、长篇小说。其中,1910年出版的长篇小说《戈拉》以19世纪后期印度社会为背景,描写爱国知识青年戈拉笃信宗教,维护封建种姓制度,后经下乡旅行和社会调查,终于认识到它们的危害,决心抛弃偏见,献身于印度人民争取自由和解放的斗争。该作反映了印度教派之间的矛盾和复杂的社会矛盾,歌颂了戈拉等青年爱国者追求民族解放的探索精神与实践斗争,批判了束缚他们的传统思想,为思想性、艺术性极高的优秀代表作。另一长篇小说《沉船》(1906),通过大学生梅罗西的爱情悲剧,揭示自由婚姻与封建制度的冲突,反映了印度资产阶级的软弱性和妥协性。印度民族革命斗争进入低潮以后,泰戈尔曾回乡隐居,但其追求民族独立的理想更加坚定。在妻儿及父亲相继死去的忧伤之际,创作了著名抒情诗集《吉檀迦利》(意为“献诗”)以孟加拉宗教颂诗形式表达其泛神论与人道主义、爱国主义思想。该书获1913年诺贝尔文学奖。在此前后,另写有《金帆集》、《故事诗集》、《新月集》、《园丁集》、《飞鸟集》等著名诗集。英人于1919年制造“阿姆利则惨案”后,他退还英王赐封的爵士称号,号召人民起来抗议殖民者的暴行。此后曾遍访中国、苏联及南亚各国,写了许多政论及文学作品。最后以80岁高龄在故乡逝世。一生创作50多部诗集、12部中、长篇小说、100余篇短篇小说、20余个剧本、大量论著及绘画、音乐作品,为印度近代文学最杰出的代表。

- 阿崙是什么意思

- 阿崩是什么意思

- 阿崩布如是什么意思

- 阿崽是什么意思

- 阿崽哥是什么意思

- 阿巴是什么意思

- 阿巴·p. 勒纳是什么意思

- 阿巴·癿乞儿是什么意思

- 阿巴丹是什么意思

- 阿巴丹(伊朗)是什么意思

- 阿巴伯克·乌斯曼是什么意思

- 阿巴公是什么意思

- 阿巴厄是什么意思

- 阿巴和加麻札是什么意思

- 阿巴和加麻札(墓)是什么意思

- 阿巴哈纳尔右翼旗是什么意思

- 阿巴哈纳尔左翼旗是什么意思

- 阿巴哈纳尔部是什么意思

- 阿巴嘎儿是什么意思

- 阿巴嘎旗(别力古台镇)是什么意思

- 阿巴噶右翼旗是什么意思

- 阿巴噶左翼旗是什么意思

- 阿巴噶部是什么意思

- 阿巴埃鲁是什么意思

- 阿巴多是什么意思

- 阿巴尔金·列昂尼德·伊万诺维奇是什么意思

- 阿巴尔金改革理论是什么意思

- 阿巴尔金的新型经济思维是什么意思

- 阿巴岱寺是什么意思

- 阿巴岱汗是什么意思

- 阿巴布德人是什么意思

- 阿巴干是什么意思

- 阿巴拉契亚地区发展法是什么意思

- 阿巴拉契亚山脉是什么意思

- 阿巴拉契亚油区是什么意思

- 阿巴拉契亚煤田是什么意思

- 阿巴拉契人是什么意思

- 阿巴拜克是什么意思

- 阿巴斯宫是什么意思

- 阿巴斯港是什么意思

- 阿巴斯王朝是什么意思

- 阿巴泰是什么意思

- 阿巴泰易装攻锦州是什么意思

- 阿巴津人是什么意思

- 阿巴海是什么意思

- 阿巴煞和俄罗布是什么意思

- 阿巴特是什么意思

- 阿巴索夫是什么意思

- 阿巴索夫故居是什么意思

- 阿巴耶祇利寺是什么意思

- 阿巴贡是什么意思

- 阿巴赖是什么意思

- 阿巴赖寺是什么意思

- 阿巴达尼是什么意思

- 阿巴达尼与老虎发誓是什么意思

- 阿巴达尼和阿巴达洛是什么意思

- 阿巴达尼的四个儿子是什么意思

- 阿巴达尼的葫芦是什么意思

- 阿巴达尼遇难是什么意思

- 阿巴迪征是什么意思