【名称出处】:《本经》

【概况】:

异名 豺漆(《本经》),五花(《雷公炮炙论》),豺节(《别录》),追风使(《图经本草》),五隹、白刺(《纲目》),五叶木(《新本草纲目》),白簕树(广东)。

基源 为五加科五加属数种五加的根皮。五加属全世界约35种;中国约27种。

原植物 正品五加一般指:五加 Acanthopanax gracilistylus W.W.Smith,又名细柱五加。糙叶五加 Acanthopanax henryi(Oliv.)Harms(Eleutherococcus henryi Oliv.)。刺五加 Acanthopanax senticosus(Rupr.et Maxim.)Harms(Eleutherococcus senticosus Maxim.)。无梗五加Acanthopanax sessiliflorus(Rupr.et Maxim.)Seem.(Panax sessiliflorum Rupr.et Maxim.)。

轮伞五加Acanthopanax verticillatus Hoo.

历史 五加皮始载于《本经》,列为上品。《别录》载:五加皮“五叶者良,生汉中及冤句,五月、七月采茎,十月采根,阴千。”《图经本草》云:“今江淮、湖南州郡皆有之。春生苗,茎、叶俱青,作丛。赤茎又似蔓藤,高三五尺,上有黑刺。叶生五叉作簇者良。

四叶、三叶者最多,为次。每一叶下生一刺。三四月开白花,结细青子,至六月渐黑色。根若荆根,皮黄黑,肉白色,骨最坚。一说今有数种:汴京、北地者大片类秦皮、黄檗辈,平直如板而色白,绝无气味。”《纲目》谓:“此药以五叶交加者良,故名五加,又名五花。杨慎丹铅录作五隹,云一枝五叶者隹故也。蜀人呼为白刺。

”上述皆为五加,可见古代所用五加,其原植物不止一种。现今五加皮主为五加、糙叶五加和刺五加,其次为无梗五加和轮伞五加。近20年来,国内外对几种五加皮特别是对刺五加皮根的化学成分及药理作用研究颇多,认为属于适应原性药物,与人参作用相似,广泛引起专家们对五加研究和应有的重视。

形态 五加皮为灌木,高2~3m。

枝灰棕色,柔弱而下垂,呈蔓生状,无毛,节上通常疏生反曲扁刺。叶为掌状复叶,具小叶5,稀3~4,在长枝上互生,在短枝上簇生;叶柄长3~8cm,无毛,常有细刺;小叶片膜质至纸质,倒卵形至倒披针形,长3~8cm,宽1~3.5cm,先端渐尖,基部近楔形,两面无毛或沿脉疏生刚毛,边缘有细锯齿,下面脉腋间有淡棕色簇毛。

伞形花序单个,稀2个腋生,有时顶生于短枝上,直径约2cm,有花多数;总花梗长1~2cm,结实后延长,无毛;花黄绿色,萼近全缘或具5小齿;花瓣5,长圆状卵形,先端尖,长约2mm;雄蕊5;子房2室;花柱2,离生或基部合生。

果实扁球形,长约6mm,宽约5mm,黑色;宿存花柱长约2mm,反曲。

花期4~8月,果6~10月。(图见《中国药用植物志》,第6册,图275)

生境与分布 生于海拔600~3000m的山区灌丛林、林缘、山坡路旁或村落中。

分布地区甚广,西自四川西北、云南西北部,东至海滨,北自山西西南部、陕西北部,南至云南南部和东南海滨的广大地区内均有分布。

糙叶五加与五加近似,其不同处为:枝疏生下曲粗刺,小枝密生短柔毛,后渐光滑。叶柄密生粗短毛;小叶片椭圆形或卵状披针形,长8~12cm,宽3~5cm,上面深绿色,粗糙,下面灰绿色,边缘仅中部以上有细锯齿。伞形花序数个组成圆锥花序,总花梗长2~35cm,有粗短毛。果实球形,有5棱,长约8mm。花果期7~10月。

(图见《中国高等植物图鉴》,第2册,1036页,图3802)生于海拔1000~3200m的山地林缘或灌丛中。分布于山西、陕西、浙江、安徽、河南、湖北、四川。

刺五加与上述两种不同之点为:一二年生的枝条密生直而细长的刺,刺呈针状向下,基部不膨大,脱落后遗留圆形刺痕。

叶柄通常也有细刺;小叶片椭圆状倒卵或长圆形,长5~13cm,宽3~7cm,边缘有锐利的重锯齿。

伞形花序单个顶生或2~6个组成稀疏的圆锥花序,直径2~4cm;花紫黄色。花果期6~10月。

(图见《中国高等植物图鉴》,第2册,图3801)生于海拔数百米至2000米的森林和灌丛中。分布于中国东北及河北、山西。

朝鲜、日本、原苏联也有分布。

无梗五加的特征为:头状花序紧密呈球形,直径2~3.5cm,有花多数,5~6个稀多至10个,组成顶生圆锥花序或复伞形花序,花瓣浓紫色,外面有短柔毛。果实倒卵状椭圆球形,长1~1.5cm,稍有棱,宿存花柱长达3mm。花期8~9月,果期9~10月。

(图见《中国高等植物图鉴》,第2册,1037页,图3804)生于山地林下。分布于华北、东北。

轮伞五加的形态特征为:小枝紫色,有长1.5~3mm的短刺,基部下延,先端钩状。伞形花序主轴上轮生,花序除顶生者外,下部的伞形花序均无总花梗,有花10~20多朵;萼齿5,三角形,边缘有纤毛;花瓣外面无毛,内面有柔毛。

果实球形,直径约5mm,3~5棱。花期7~9月。

(图见《中药大辞典》,上册,381页,0767条图)生于海拔2900~3200m的山地林下或林缘。分布于西藏东南部。

此外,下列几种五加属植物在少数地区也作为五加皮使用。

❶ 红毛五加Acanthopanax giraldii Harms的茎皮,使用于四川,参见“红毛五加皮”条。

❷ 白竻Acanthopanax trifoliatus(L.)Merr.的根皮,使用于西南地区民间,参见“刺三甲”条。

❸ 乔木五加Acanthopanax evodiaefolium Franch.var.ferrugineus W.W.Smith的根皮,使用于西藏地区。

❹ 蜀五加Acanthopanax serchuenensis Harms的根皮,使用于陕西。

❺ 藤五加Acanthopanax leucorrhizus(Oliv.)Harms的根皮,陕西等地使用。。【生药】:

栽培 宜温和湿润的气候,需阳光、能耐荫蔽,对土壤要求不严。

用种子繁殖,于10~11月或3~4月条播,按行距30cm开沟,深3~4cm,每亩用种量1.5~2kg。播后覆土盖草,保持土壤湿润,出苗时揭去盖草,结合中耕除草进行匀苗,保持7~12cm株距,并用稀人畜粪水追施1~2次,第二年春季或初冬时移栽,按行株距各60cm穴栽。每年中耕除草、追肥2~3次,用人畜粪水或堆肥施入,施后覆土。

也可于6~8月扦插繁殖,在次年春季定植。

5~7月易发生蚜虫,可用40%乐果乳油800倍液防治。

采集 夏、秋季挖根,趁鲜用刀剥皮,或轻轻将根皮打裂剥下。

晒干。栽培品于种后4~5年采挖。

药材产湖北、河南、安徽。

鉴别

性状 细柱五加皮不规则筒状、双筒状或弯曲状,长5~15cm,直径3~12mm,厚1~3mm;外表面灰褐色,有稍扭曲的纵皱纹,皮孔横裂,长1.2~3~5mm;内表面淡黄色或灰黄色,有细纵纹。体轻质脆,易折断,折断面不平坦,白色或灰白色,放大镜下可见众多棕色小点状树脂道,排成数个断续的环,径向略成行,气微香,味微辛而苦。刺五加皮多扭曲,厚1~2mm;外表面灰棕色或黑褐色,皮孔长2~4~12mm,直径1~2mm。

折断面纤维性,树脂道不明显。味微辛,稍苦涩。

无梗五加皮 厚0.5~1mm;外表面灰褐色或黑褐色,皮孔长1.5~3.5mm,直径约1mm。

折断面可见黄棕色小点状树脂道散在。

气香,味微辛,稍苦。以粗长、皮厚、气香、无木心者为佳。

显微 ❶ 五加皮横切面:木栓层为数列细胞。皮层窄,有少数分泌道。韧皮部宽广,外侧有裂隙,射线宽1~5列细胞;分泌道较多,周围分泌细胞4~11个。薄壁细胞含有草酸钙簇晶及细小淀粉粒。

粉末:棕灰色,气微香,味微苦辛而涩。 1)草酸钙簇晶直径8~76μm,含晶细胞类方形,常数个纵向相接,簇晶排列成行。

2)树脂道、分泌细胞及管道中含淡黄色分泌物及无色油滴。 3)木栓细胞类多角形或类长方形,壁薄;较老根皮中有木栓石细胞,呈类长方形、类方形或类多角形,直径9~50μm,长63~127μm,壁厚7~15μm,木化,不均匀增厚或一边较薄。另可见韧皮纤维及淀粉粒。

❷ 无梗五加的根皮 粉末:暗棕灰色,气微香,味淡。

1)草酸钙簇晶,直径7~50μm;含晶细胞呈类长方形,常数个纵向相接。 2)韧皮射线细胞,切向壁具网状细纹理。 3)树脂道分泌细胞及管道中含黄棕色分泌物及无色油滴。 4)木栓石细胞横断面观呈类长方形,切向壁(外壁及内壁)增厚,约至12μm,常于径向薄壁处断开,其厚壁碎片表面观类多角形或长方形,有的具纹孔。

另可见淀粉粒。(图见《中药材粉末显微鉴定》图289-29)

理化 取细柱五加样品粉末2g,加适量甲醇,温浸2小时,制成100%(W/V)溶液作为供试液。另取紫丁香甙、贝壳杉烯酸、β-谷甾醇标准品适量,分别以甲醇为溶媒配成1mg/ml作对照液。分别点于同一硅胶G-0.8%CMC板上,以氯仿-甲醇-水(7∶3∶1)下层澄清液为展开剂,以贝壳杉烯酸、β-谷甾醇、紫丁香甙为对照。

展开后,喷以10%硫酸溶液,于110℃加热4分钟显色。(图见《中药材薄层色谱鉴别》,图206)

加工炮制 取原药材,除去杂质,洗净,润透,切丝,干燥。此外,尚有炒制、酒制等炮制方法。

贮藏 置通风干燥处,防霉,防蛀。。【化学】:

五加根皮含16α-羟基-(-)-贝壳烷-19-羧酸(16α-Hydroxy-(-)-kauran19-oic acid)、五加甙Bi(EleutherosideB1)、丁香甙(Syringin)、β-谷甾醇、胡萝卜甙、芝麻素(d-Sesamin)和硬脂酸等[1]。

刺五加根含多种甙类成分:五加甙(Eleutheroside)A、即胡萝卜甙、五加甙B即丁香甙、五加甙B1即异秦皮素葡萄糖甙(Isofraxidinglucoside)、五加甙C即乙基-α-D-半乳糖甙、五加甙E、F、G[2]。还含多种有机酸:肉豆蔻酸、棕榈酸、9,11-十八碳二烯酸、油酸甲酯、白桦脂酸,芝麻素、苦杏仁甙及有促性腺和细胞毒作用的鹅掌楸木脂素甙(Liriodendrin)[3,4]、异秦皮素、木栓酮等[5]。还含多糖:有免疫活性的多糖,PESA、PES-B、AS-Ⅱ、AS-Ⅲ,降血糖活性的五加多糖(Eleutheran)A、B、C、D、E、F、G等[6~8]。

又含乌苷(Guanosine)、磷酸腺苷(Adenosine)、胞嘧啶核苷(Cytidine)、尿苷(Uridine)、肌苷(Inosine)、胸苷(Thymidine)等[9]。

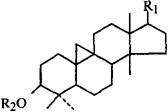

无梗五加根含无梗五加甙(Acanthoside)A、B、C、D、K2(1)、K3(2),另含1-芝麻素、1-桧脂素(1-Savinin)、胡萝卜甙、菜油甾醇、豆甾醇等[10,11]。

参考文献 [1]植物学报 1983;25(4):356 [2]中草药 1980;11(6):277 [3]中医药学报 1989;(3):55 [4]中草药 1990;21(3):140 [5]药学通报 1981;16(3):181 [6]科学通报 1983;28(3):185 [7]Phytochemistry 1985;24(11):2619 [8]J Nat Prod 1986;49(2):293 [9]CA 1983;99:102296n [10]中草药 1988;19(11):482 [11]CA 1980;92:107336y。

【药理】:

❶ 无梗五加的药理作用 根皮的醇提取物(ip或sc)对大鼠的蛋清性及甲醛性炎症模型均有抑制作用,切除肾上腺后,此作用消失,ip对小鼠有镇痛作用,但对家兔无解热作用,它还抑制离体及在位的蟾蜍心脏,降低麻醉兔的血压;对兔的离体肠管及子宫均有兴奋作用,受孕子宫更敏感[1]。

❷ 刺五加的药理作用 据苏联学者研究[2],刺五加具有较人参更好的“适应原”样作用,即增强非特异性防御能力状态,特点是: 1)增强机体非特异性抵抗力,包括物理性(如过度寒冷、灼热、过重或失重、过度运动或强迫性不动、放射等)、化学性(毒物、药物等)、生物性(细菌、肿瘤等)所致伤害; 2)调节病理过程,使其趋于正常化的作用,如在食物性或肾上腺素性高血糖时,刺五加有降血糖作用;而在胰岛素性低血糖时,刺五加又能升高血糖等。 3)本类药毒性都很低,对正常生理功能干扰小。“适应原”样药物的作用原理可能与改变一般应激反应的过程有关,刺五加可阻止应激反应“警戒期”所特有的解剖及生化学改变,如肾上腺增生、胆固醇含量降低、胸腺缩小及胃出血等。此种“抗警戒期”作用,以刺五加甙E为最强,而刺五加甙B1则较弱,而刺五加甙C则几无作,刺五加也能阻止动物在应激反应“衰竭期”中所出现的肾上腺、胸腺、脾、肝及肾的重量降低,此种“抗应激”即可使机体反应向著对机体有利的方向进行,应激反应涉及很多器官与系统,因此“适应原”样药物常具有多方面的作用(如神经、心血管、内分泌等)。这一学说,有待进一步研究[3]。某些机制,如对细胞及对蛋白质、核酸生物合成过程的影响,对某些原虫、细菌的生长繁殖、抗氧化、刺激免疫体形成等已有证明[3]。

刺五加在一定条件下,对大鼠有降血糖作用[4],刺五加根中五加甙B1,给小鼠po,能增加前列腺的精囊的重量及RNA的含量,亦能预防阉割动物之精囊和前列腺的萎缩[5]。刺五加根中的五加甙E即无梗五加甙D(Elentheroside E,Acanthoside D)亦有同样作用[5],还有明显的抗应激反应作用[6]。

刺五加根及茎中的异白蜡树定(()sofraxidin)对小鼠肿瘤S-180,体内给药,所得抑制率为37%~38%;体外给药,对淋巴细胞白血病p388有效,ED50为1.7μg/m1[8]。对大鼠有利胆作用[9]。

五加甙B有止血作用[10,11],芝麻素对流感病毒、仙台病毒及结核杆菌有抑制作用,临床观察对支气管炎显示一定的疗效[12],无梗五加根(挥发油)中胡萝卜甾醇(Daucosterol,Eleutheroside A)对淋巴细胞白血病p388有轻度活性[13]。

参考文献 [1]中国生理科学会学术会议论文摘要汇编(药理),1964:118,119 [2]Ann Rev Pharmacol 1969;9:419 [3]医学参考资料中国医学科学院 1972;7:30 [4]医学中央杂志(日) 1972;280:718 [5]CA 1975;82:51571n [6]Planta Med 1973;24:392 [7]中草药 1981;12(3):105,1983;14(6):277 [8]J Nat Prod 1980;43(5):641 [9]CA 1974;80:6818w [10]药学学报 1980;15(5):303 [11]新医药通讯 1980;3:24 [12]中草药通讯 1974;(2):11 [13]植物药有效成分手册,人民卫生出版社,1986:307。

【药性】:

性味 辛、苦,温。

❶ 《本经》:“辛,温。”

❷ 《别录》:“苦,微寒。”

❸ 《药性论》:“有小毒。”

❹ 《医林纂要》:“苦、微辛,寒。”

❺ 《四川中药志》:“甘,温。”

归经 肝、肾经。

❶ 《雷公炮制药性解》:“入肺、肾二经。”

❷ 《本草经疏》:“入足少阴、厥阴经。”

❸ 《中草药学》:“入肝、肾经。”

功效 祛风湿,强筋骨,补肝肾。

主治 风寒湿痹,筋骨挛急,腰痛,阳痿,脚弱,小儿行迟,体虚乏力,水肿,脚气。 ❶ 《本经》:“主心腹疝气,腹痛,益气疗蹙,小儿不能行,疽疮阴蚀。”

❷ 《雷公炮炙论》:“作末浸酒饮,治目僻眼 。”

。”

❸ 《别录》:“疗男子阴痿,囊下湿,小便余沥,女人阴痒及腰脊痛,两脚疼痹风弱,五缓虚羸,补中益精,坚筋骨,强志意。”

❹ 《药性论》:“能破逐恶风血,四肢不遂,贼风伤人,软脚, 腰,主多年瘀血在皮肌,治痹湿内不足,主虚羸,小儿三岁不能行。

腰,主多年瘀血在皮肌,治痹湿内不足,主虚羸,小儿三岁不能行。

”

❺ 《日华子本草》:“明目,下气,治中风骨节挛急,补五劳七伤。”

❻ 《纲目》:“治风湿痿痹,壮筋骨。”

❼ 《本草再新》:“化痰除湿,养肾益精,去风消水,理脚气腰痛,治疮疥诸毒。”

❽ 《陕西中草药》:“活血消肿,治风湿关节痛,阴囊湿疹,跌打损伤,水肿,小便不利。”

❾ 《云南中草药》:“治跌打损伤,骨折,疮毒,疟疾。”

用法用量 内服:煎汤,3~9g;浸酒或入丸、散。 外用:捣敷。

使用注意 阴虚火旺者慎服。 ❶ 《本草经集注》:“远志为使。畏蛇皮、玄参。”

❷ 《本草经疏》:“下部无风寒湿邪而有火者不宜用,肝肾虚而有火者亦忌之。”

❸ 《得配本草》:“肺气虚,水不足二者禁用。”。

【临床应用】:

配伍应用 ❶ 配远志,治脚气水肿。

❷ 配杜仲,治腰痛。

❸ 配当归、牛膝,治鹤膝风。

❹ 配枸杞根皮,治虚劳不足。

❺ 配当归、丹皮,治妇人血风劳。

❻ 配牛膝、木瓜,治小儿行迟。

❼ 配姜黄、制川乌等,治风寒湿痹,手足拘挛,四肢麻木等。

❽ 配青风藤、当归等,治风湿痹痛。

❾ 配苍术、秦艽等,治风湿关节痛。

❿ 配党参等,治充血性心力衰竭。 ⑾配人参等,治肾气虚损,五劳七伤等。

方选和验方 ❶ 五加皮丸(《瑞竹堂经验方》),治男子妇人脚气,骨节皮肤肿湿疼痛,进饮食、行有力、不志事:五加皮120g(酒浸),远志(去心)120g(酒浸令透,易为剥皮)。上曝干,为末,春秋冬用浸药酒为糊,夏则用酒为糊,如梧桐子大,每服40~50丸,空心温酒送下。

❷ 五加皮散(《卫生家宝方》)治腰痛:五加皮、杜仲(炒)。上等份,为末,酒糊丸,如梧桐子大。每服30丸,温酒下。

❸ 五加皮酒(《纲目》)治一切风湿痿痹,壮筋骨,填精髓:五加皮,洗刮去骨,煎汁和曲米酿成酒饮之;或切碎袋盛,浸酒煮饮或加当归、牛膝、地榆诸药。

❹ 五加皮酒《外科大成》治鹤膝风:五加皮240g,当归150g,牛膝120g,无灰酒2L。煮3柱香,日2服,以醺为度。

❺ 五加皮散(《保婴撮要》)治4~5岁不能行:五加皮、川牛膝(酒浸2日)、木瓜(干)各等份。上为末,每服6g,空腹,米汤调下。

1日2服,服后再用好酒与儿饮之,仍量儿大小。

❻ 五加酒(《千金方》)治虚劳不足:五加皮、枸杞根皮各500g。上2味细切,加水7500ml煎煮,取药汁3500ml,分取2000ml,浸 500ml,余1500ml用拌饭,下米多少,如常酿法,熟压取服之,多少任性。

500ml,余1500ml用拌饭,下米多少,如常酿法,熟压取服之,多少任性。

❼ 油煎散(《局方》)治妇人血风劳,形容憔悴,肢节困倦,喘满虚烦,呼吸少气,发热汗多,口干舌涩,不思饮食:五加皮、牡丹皮、赤芍、当归(去芦)各30g。

上为末,每服3g,水200ml,将青铜钱1文,蘸油入药,煎7分,温眼,日3服。

❽ 梅氏《验方新编》:“治损骨:小鸡1只,约重200g(连毛),同五加皮30g,捣为糊,拓在伤处。1炷香时,解下后,用山栀10g,五加皮12g,酒200ml,煎成膏贴之。

再以大松煎酒服之。”

❾ 五加皮酒(中华人民共和国卫生部《药品标准》1989)治风湿痹痛,手足痉挛,四肢麻木,腰膝酸痛:五加皮50g,青风藤13g,当归13g,川芎13g,海风藤13g,木瓜13g,威灵仙13g,白芷19g,白术(麸炒)19g,红花25g,牛膝25g,菊花25g,党参75g,姜黄75g,独活6g,川乌(制)6g,草乌(制)6g,玉竹200g,豆蔻(去壳)9g,檀香13g,肉豆蔻(煨)9g,丁香6g,砂仁6g,木香6g,陈皮50g,肉桂6g。以上26味,粉碎成粗粉,另取白酒(55。

)20kg,渗漉提取,收集渗漉液。另取蔗糖200g制成糖浆,加入渗漉液中,混匀,静置,滤过,即得。口服,1次15~30rnl,1日3次。

❿ 《全国中草药汇编》:“治风湿关节痛:五加皮15g,苍术、秦艽、豨莶草各10g,老鹳草12g,水煎眼或泡酒服。” ⑾五补丸(《备急千金要方》)治肾气虚损,五劳七伤,腰脚酸痛,肢节苦痛,目暗 疏,心中喜怒,恍惚不定,夜卧多梦,觉则口干,食不得味,心常不乐,多有恚怒,房事不举,心腹胀满,口吐酸水,小腹冷气,尿有余沥,大便不利:人参、五加皮、五味子、天雄、牛膝、防风、远志、石斛、薯蓣、狗脊各1g,苁蓉、覆盆子、石龙芮各2g,萆薢石楠、蛇床子、白术各0.5g,天门冬各2g,杜仲1.5g,鹿茸4g。上24味,为末,蜜如梧子,酒服10丸,1日3次。

疏,心中喜怒,恍惚不定,夜卧多梦,觉则口干,食不得味,心常不乐,多有恚怒,房事不举,心腹胀满,口吐酸水,小腹冷气,尿有余沥,大便不利:人参、五加皮、五味子、天雄、牛膝、防风、远志、石斛、薯蓣、狗脊各1g,苁蓉、覆盆子、石龙芮各2g,萆薢石楠、蛇床子、白术各0.5g,天门冬各2g,杜仲1.5g,鹿茸4g。上24味,为末,蜜如梧子,酒服10丸,1日3次。

单方应用 ❶ 《千金方》:“治五劳七伤:五月五日采五加茎,七月七日采叶,九月九日取根,治下筛,每酒服9g,日3服。久服去风劳。”

❷ 《千金方》:“治目中息肉:五加皮捣末500g,和酒1000ml,浸7日,1日服2次,禁醋。2~7日遍身生疮,是毒出。

不出,以生熟汤浴之,取疮愈。”

❸ 《外台秘要》:“治服石毒发,或热不禁,多向冷地卧:五加皮60g.水500ml,煮250ml发时便服。”

❹ 《杨氏产乳方》:“治火灶丹毒从两脚起,赤如火烧:五加根、叶烧灰150g,取煅铁家槽中水和,涂之。”

❺ 五加皮浸膏溶液(北京中医学院《中药制剂汇编》)治各种风湿性疼痛、慢性关节痛等:五加皮1000g制成浸膏溶液1000ml。

口服。每次1~4ml,日服2次。。【医药家论述】:

❶ 张梓《药性类明》:“两脚疼痛,风湿也。五加皮苦泄辛散,能治风湿。《药性论》言其破逐恶风血。破逐恶风血,即治痹之义也。

丹溪治风湿脚痛加减法云,痛甚加五加皮。可见其逐恶血之功大也。”

❷ 缪希雍《本草经疏》:“五加皮,观《本经》所主证,皆因风寒湿邪伤于(足少阴、厥阴)二经之故,而湿气尤为最也。”“《经》云‘伤于湿者,下先受之。又云,地之湿气,感则害人皮肉,筋脉。

肝肾居下而主筋骨,故风寒湿之邪,多自二经先受,此药辛能散风,温能除寒,苦能燥湿,二脏得其气而诸证悉瘳矣。又湿气乏浸淫,则五脏筋脉缓纵;湿气留中,则虚羸气乏。湿邪既去,则中焦治而筋骨自坚,气日益而中自补也。其主益精强志者,肾藏精与志也。

”

❸ 黄宫绣《本草求真》:“五加皮。脚气之病,因于风寒湿三气而成。风胜则筋骨为之拘挛。湿胜则筋脉为之缓纵,男子阴痿囊湿,女子阴痒虫生,小儿脚软。

寒胜则血脉为之凝滞,筋骨为之疼痛,而脚因而莫行。服此辛苦而温,辛则气顺而化痰,苦则坚骨而益精,温则祛风而胜湿。

凡肌肤之瘀血,筋骨之风邪,靡不因此而治。盖湿去则骨壮,风去则筋强,而脚安有不理者乎。但此虽属理脚之剂,仍不免有疏泄之虞,须于此内参以滋补之药,则用之历久而不变矣。

”

❹ 周岩《本草思辨录》:“五加皮,宜上焦风湿之缓证。若风湿搏于肌表,则非其所司。古方多浸酒酿酒,及酒调末服之,以行药势。

心疝少腹有形为寒,肺热生痿躄为热,《本经》并主之。……五加皮辛苦而温,惟善化湿耳。化其阴淫之湿,即驱其阳淫之风。风去则热已,湿去则寒除。

即《别录》之疗囊湿、阴痒、小便余沥、腰脚痛痹、风弱、五缓,皆可以是揆之。”

- 锁缘是什么意思

- 锁缚是什么意思

- 锁罗是什么意思

- 锁罗亚斯德是什么意思

- 锁羊捶是什么意思

- 锁羊骨是什么意思

- 锁肚是什么意思

- 锁肚痛是什么意思

- 锁肛痔是什么意思

- 锁肠疳是什么意思

- 锁肠痔是什么意思

- 锁胸筋膜是什么意思

- 锁脚流注是什么意思

- 锁脚长生是什么意思

- 锁脚马𤷍是什么意思

- 锁腰是什么意思

- 锁腹脐是什么意思

- 锁膈是什么意思

- 锁舷是什么意思

- 锁花边是什么意思

- 锁莲带是什么意思

- 锁藏是什么意思

- 锁蛟是什么意思

- 锁衔金兽连环冷,水滴铜龙昼漏长是什么意思

- 锁裤是什么意思

- 锁试是什么意思

- 锁谏是什么意思

- 锁财神是什么意思

- 锁足是什么意思

- 锁边是什么意思

- 锁郎哈真千户所是什么意思

- 锁金山工程是什么意思

- 锁针是什么意思

- 锁钥是什么意思

- 锁钥尽固,径窦可由是什么意思

- 锁钥尽固, 径窦可由。是什么意思

- 锁钮孔是什么意思

- 锁钯是什么意思

- 锁链是什么意思

- 锁锁是什么意思

- 锁锁子是什么意思

- 锁锁帽是什么意思

- 锁锁骨是什么意思

- 锁镣是什么意思

- 锁门是什么意思

- 锁门金了鸟,展障玉鸦叉。是什么意思

- 锁闭是什么意思

- 锁闭式结构是什么意思

- 锁闭式结构的写作手法是什么意思

- 锁闭征群是什么意思

- 锁闭蓄存是什么意思

- 锁闭装置检查是什么意思

- 锁闱是什么意思

- 锁闼是什么意思

- 锁阳是什么意思

- 锁阳丹是什么意思

- 锁阳关是什么意思

- 锁阳台是什么意思

- 锁阳固精丸是什么意思

- 锁阳城是什么意思