汉字揆初︱品(喦)得 人生三味:情感、精神、思想(代後記)

品(喦)得 人生三味:情感、精神、思想(代後記)

| 上天賦予人的生命之樹獨有的果子是情感、精神和思想。想要獲取嗎?腳勤手快,抓住旦明,這是“得”;鍥而不捨,直而不曲,謂之“德”。得、德以拼湊難能“拼”取,而用品味卻可“品”得。 品味生命,享遇人生,只有有心人才能做到。 “得”和“德”同音基本也同意,不過“得”的造字早於“德”。就人而言,“得”是具體意義上的形而下的“德”;“德”是抽象意義上的形而上的“得”。 “得”、“德”都是人的行為“彳”的造字。“德”有心是形而上的行為;而“得”用“寸”(手)相對而言是形而下的行為。它倆都有獲取的表意,“得”獲取的是“貝”;而“德”獲取的則是“直”。於是便會隱引出一個“品”字來。 我們就來先說這個“品”字吧。

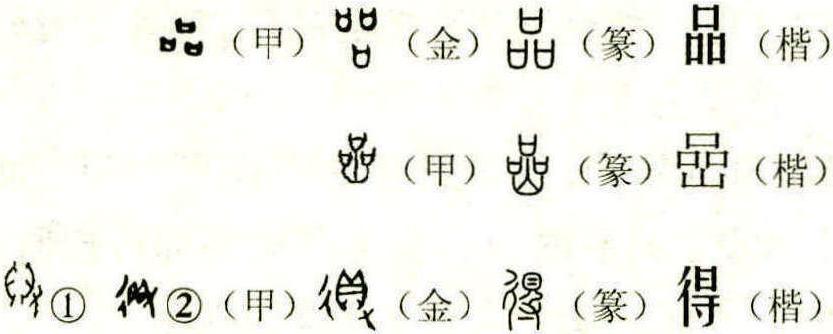

“品”從甲骨文至楷書,一脈相承,都是由三個“口”組構而成。在排列上只有金文兩“口”在上,一“口”在下,證明“口”的排列並不影響它的表意。 “品”殷墟卜辭用作:(1)祭祀之名,“己未卜貞,王賓品亡(無)尤”,是說商王去品祭沒有咎尤;(2)祭祀之品,“丁酉卜,祝貞,其品司在茲”,是說品祭的祭品置放在這裏了。 品,是以口象物的造字。三代時是用作祭名和祭品的,《禮記·郊特牲》中有一段記述值得注意: 鼎俎奇而籩豆偶,陰陽之義也。籩豆之實,水土之品也。不敢用褻味而貴多品,所以交於旦明之義也。 對這段記述的翻譯,需要分出層次: (1)品祭設置的鼎和俎(有口的食器)都是奇數(陽),籩和豆都是偶數(陰),這是取陰陽之義。“品”三個口,是指鼎和俎的陳設佈局(引出“區”的字理)。 (2)籩和豆所盛的食物,都是從水裏和陸地上採集的珍貴之品。 (3)品祭在食品口味的烹調上,是千萬不敢褻瀆的(這裏引出“嚴”字的字理),而且貴在較多的品類,它的意義就在於與神明的交接。 (4)褻味,源自品味,品祭對祭品不僅要“品”,而且還得察(這裏引出“察”字的字理”)。至今農村喪葬行禮時,對陳列的食物還是少不了有一道由孝子“察檢”的程序。 郭沫若在《保卣銘釋文》中曾有一段對“品”泛化的解釋:“依金文例,凡王、氏、族、土田、國均可言品。”(《考古學報》1958年第一期) “品”的本意是祭祀的祭名及其祭品,它的內涵極其豐富,在幾千年以來的運用上不免多有引伸,是值得品其意味的: (1)眾多之意。《易經·乾卦》:“雲行雨施,品物流形。” (2)事物種類。《尚書·禹貢》:“厥貢惟金三品。” (3)物種等差。《注》:“品,謂等差也。” (4)官吏等級。舊時官制一至九品,各分正從。 (5)標準規格。如人品、產品、出品、食品、禮品、用品等等。 (6)評論衡量。如評論人物,定其高下,李白《與韓荊州書》:“人物之權衡,一經品題,便作佳士。” (7)吹弄樂器。如吹簫曰品。 (8)嘗食滋味。《禮記·少儀》:“問品味,曰‘子亟食於某乎?’” (9)器物之名。碗為後起的造物,是“品”的沿襲。品比碗大,暢口撇沿,至今用作禮賓湯羹等珍貴食物的盛器。 品,其本意為祭祀、祭名,從它異構的漢字有: 喿:(ㄗㄠ)從木。木在這裏是具體事物的標意。口對木品出的性味、質旨。 區:從匚(ㄈ尢,通方)。在祭祀場域中鼎俎與籩豆的界定;祭品放置上的分別。 闆:從門。門中向外佈展的品目,《玉篇》釋:“門中視”。古今對企業主的稱呼:老闆。今人稱“老板”,是他在那計劃經濟時代面對“皇帝”老是板著面孔吧? 喦:從山。 (ㄧㄢ)“山”是甲骨文“  ”(卅)的形意。 “卅”是三十的縮寫,三是對三個“口”的強化,“十”是“實”的假借(實字尚未造出),仍然是強化鼎俎中的食物是嚴實的。“喦”是嚴的初字,後人將“ ”(卅)的形意。 “卅”是三十的縮寫,三是對三個“口”的強化,“十”是“實”的假借(實字尚未造出),仍然是強化鼎俎中的食物是嚴實的。“喦”是嚴的初字,後人將“ ”一直誤讀為山,於是近代就造出了一個“嚴重”的,見喦生病的“癌”字來。 ”一直誤讀為山,於是近代就造出了一個“嚴重”的,見喦生病的“癌”字來。嚴:從。嚴,西周《㝬鐘》、戰國《楚王酓璋戈》上部都是三個口。《禮記·郊特牲》中的“不敢用褻味而貴多品,所以交於旦明之義也”,便造出了一個隱去了“敢”(即不敢)的從品從��的“嚴”字來。三代以降至西漢,是中國文字的瘋長期,從祭祀活動理性出發所造的文字很多,“嚴”的這一出處是很有可能的。嚴,如今簡作“严”,其本有的文化涵帶便一掃而空了。 “人品”是專供人去品評、品味的祭品。 天地有大美,盡在不言中。“品”是人們對生活的一種尊重,所有生活中的美似乎凸顯一個字——“品”。 《說文》:“品,眾庶也。”許慎說品是眾多的平民,顯然是以“多口”去附會的,其誤解是明擺著的。 甲骨文①的“得”(  ),從貝,從又(手),是以手拾貝的為會意字。“貝”在甲骨文時代是通用貨幣,相當於我們現今的紙銀,以手拾貝,就是當下的行話——撈錢。 ),從貝,從又(手),是以手拾貝的為會意字。“貝”在甲骨文時代是通用貨幣,相當於我們現今的紙銀,以手拾貝,就是當下的行話——撈錢。甲骨文②的“得”(  )和金文的“得”( )和金文的“得”( ),在甲骨文①的基礎之上增加了行動符號“彳”。“彳”是左腳行動的表意,這個“得”大概告訴人們,不是秦腔折子戲《拾黃金》中的“得”,而是要付諸行動,付出努力的。 ),在甲骨文①的基礎之上增加了行動符號“彳”。“彳”是左腳行動的表意,這個“得”大概告訴人們,不是秦腔折子戲《拾黃金》中的“得”,而是要付諸行動,付出努力的。“得”小篆將“貝”改為“見”,是說只有見到的好事才能動手動腳,打消你在“得”上的空想。與甲、金文有異曲同工之妙。 楷書的“得”,將“貝”改為“旦”,成為意音字。此“得”的涵濡就是我們常說的“一年之計在於春,一天之計在於晨”、“聞雞起舞,枕戈待旦”,也附會年輕時母親教誨的:“早起一時,鬆泛一天”。 “得”的本意是,付諸行動的獲取,故《說文》釋:“行有所得也”。引伸之意有: (1)貪婪。如貪得無厭,《論語·季氏》:“戒之在得。” (2)滿意。《史記·晏嬰傳》:“意氣揚揚,甚自得也。” (3)合適。《莊子·繕性》:“四時得節,萬物不喪。” (4)配合。《漢書·王褒傳》聖主得賢臣頌:“聚精會神,相得益彰。” (5)可能。《韓詩外傳》二:“不能勤苦,焉得行此。” (6)必須。《紅樓夢》九四:“這件事還得你去才弄的明白。” (7)德的假借。《孟子·告子》上:“為宮室之美,妻妾之奉,所識窮乏者得我與?”“得我與?”反問:這是我的德性嗎? 只要中華民族還要存續,還需要精神的星空和地平線,中國的文字肯定是會大有作為的,因為每個有生命的人,都不會滿足於動物性的吃喝拉撒,忍不住在物欲之外去撈點甚麼,用以充盈、擢升自己的品位。漢字就是撈取外快的富礦,從這個意義講,漢字是不會滅亡的。上天賦予人的生命之樹獨有的果子是情感、精神和思想,想要獲取嗎?腳勤手快,抓住旦明,這是“得”;鍥而不捨,直而不曲,謂之“德”。得、德以拼音難能“拼”取,而用品味卻可“品”得。 當美國人夏含夷先生拿到他新著的《中國古文字學導論》中譯稿時,啞然失笑,不禁風趣地寫道:這“有點像小孩子教給祖母怎麼吃雞蛋”。一句戲謔的表述,似乎切入了我中華的痛處,也切入了我國運的要害——當下中國一種頹廢的文化現象。是的,祖母老了,精神痴呆,這“雞蛋”不僅要教著怎麼吃,還得用洋人嚼潤著給我們的嘴裏喥。她的那根被“革命”撞斷了的神經,早已對自己的文字甚至文化失去了敏感,也失去了咬嚼品飲文字、文化的味覺。夏先生的嘲諷,其味酸苦自在其中。 闡釋文字是閑者的憑窗遊戲,是無韻之琴聲,據形之吟哦,無啖之泠澈,有味之烹享,既可充飲食,也能排憂忿。如臨春啼,似進幽谷,柳暗花明,天低吳楚。與古今智者探佚精微,嘻笑怒罵,同悲同樂。梗骨變作丰腴,枯燥成為流津,三生有幸,其味無窮。 “文字的本質是字形”是北京語言大學教授張朋朋先生提出的有關文字、語言界域帶根本性的重要理論。它的理論和實踐價值在於廓清百年以來發生在中國文字、語言界域裏許多重大事件的是非問題。以此反思當前文字、語言界域亂象叢生和給國家文化教育造成傷痛的原因。 還是《漢字揆初》第一集動筆的那時,欲意在內容上爲讀者獻出三品: 其一,給讀者提供豐富的資料,做到信而有征; 其二,對某些聚訟紛紜的字,做多角度的釋義,提出較爲明晰的趨向; 其三,文字的本質是字形,文有文意,字有字理。所釋的每一個漢字,作到無一畫無來歷,無一字無根據。總之要衝出禁錮,超越自我,海闊魚耀,近仰天章。 《漢字揆初》十集歷程,五集而中,古人雲:“行百裏,半九十”,只走了十分之一的路程,正如友人壯我:“總是在路上走著”。是的,走在路上了就多有見聞,有所獲取這就是“趣”。 莊子説,天地有大美,盡在不言中。所有生活中的美似乎都凸顯一個字——品。“品”是對生活的尊重,生活中美的滋味是品出來的。品味人生,享遇生命。情感、精神、思想是生命之樹的甜果,只有悉心才能擷取,也只有悉心才能品得。旦明必抓,鍥刀不挫,當爲座右銘。 漢字是人性的造物,涉及人性的漢字幾乎無處不有。由於輯目的限止,也只有到此綰個活結。當然,在以後的集子裏也不會絕然回避這一類似的話題,人性的光點照樣可以發出。 本集初稿拉出後,曾得到北京市同好李會春先生的披閱通飭,借出版之機,特表謝忱。 權作後記。 作者 |

☚ 汉字揆初︱前言 汉字揆初︱問學旅途的生命情態——薛俊武漢字文化系列叢書讀札 ☛

- 四侯是什么意思

- 四侯传是什么意思

- 四便是什么意思

- (四)俗讲、变文和宝卷是什么意思

- 四保花灯是什么意思

- 四倉是什么意思

- 四倍丸是什么意思

- 四倍体是什么意思

- 四倍体西瓜是什么意思

- 四借是什么意思

- (四)借用科技术语是什么意思

- 四值功曹是什么意思

- 四假相说是什么意思

- 四偌少年游是什么意思

- 四 做七是什么意思

- 四停八当是什么意思

- 四停身儿是什么意思

- 四健俱乐部是什么意思

- 四傍是什么意思

- 四僧是什么意思

- 四僧作品精选是什么意思

- 四儿是什么意思

- 四儿风是什么意思

- 四元是什么意思

- 四元数和八元数是什么意思

- 四元术是什么意思

- 四元杂交蚕种是什么意思

- 四元消法是什么意思

- 四元玉鉴是什么意思

- 四元玉鉴细草是什么意思

- 四元素说是什么意思

- 四元记是什么意思

- 四元飘香鸡片是什么意思

- 四兄弟是什么意思

- 四兄弟争天下是什么意思

- 四兆是什么意思

- 四先生是什么意思

- 四免一关怀是什么意思

- 四全管理是什么意思

- 四八、2000年中考天津题《得道多助,失道寡助》是什么意思

- 四八、2000年嘉兴高职模拟考题是什么意思

- 四八、自练自测题《与陈伯之书》是什么意思

- 四八之象是什么意思

- 四八交叉作业是什么意思

- 四八交叉作用是什么意思

- 四 八公山区是什么意思

- 四八烈士是什么意思

- 四八烈士事件是什么意思

- 四八烈士陵园是什么意思

- 四八目是什么意思

- 四六是什么意思

- 四六、1997年中考江西题《得道多助,失道寡助》是什么意思

- 四六、2000年浙江高中证书会考题是什么意思

- 四六、自练自测题《以学自损,不如无学》是什么意思

- 四六七八是什么意思

- 四六不上串是什么意思

- 四六不上线儿是什么意思

- 四六不分是什么意思

- 四六不懂是什么意思

- 四六不成材是什么意思