汉字揆初︱后记 陕西是汉字的故乡

后记 陕西是汉字的故乡

| 汉字是负载中国文化观念和科学知识的全息信使,是中华文化的核心,是中华民族的精神宝库,是人类最智慧的结晶。也是陕西文化底蕴浓厚有最基础、最本质的标志,具有其它地区不可比拟的优势。继承和发扬中华民族这一丰厚的文化遗产,开发汉字宝藏,为人类再作贡献,作为汉字的故乡,陕西责无旁贷,义不容辞。 正当拙作 《汉字揆初》 第三集 (上) 杀青之际,一股强烈的情感冲击,突如其来闯入直面: 据某报载“从‘端午祭’ 申遗到将中医改为韩医申遗,从号称 ‘汉字是古代韩国人发明的’ 到汉字申遗,韩国人的 ‘胃口’ 越来越大,中国的网民表示要维护汉字的 ‘所有权’。”思索良久,感慨系之。于是,便想到了将上述话题作为本集的后记。 在人类文明的无数创造中,文字的创造可以说最为重要。早在渔猎采集、原始农业以及后来的手工业时期,在北半球纬度15--35度之间的热带和亚热带,相继考古发现了亚洲西部底格里斯河与幼发拉底河之间的苏美尔楔形文字;南亚印度河流域的印章文字; 中美洲的玛雅文字和黄河流域河南殷墟、陕西周原的甲骨文字。这些为数不多形态各异的古代文字,都是在相互没有交流往来的社会环境中独立创造出来的。其中,大都没有被创造者的后裔传承下来,尔后被历史很快就淘汰了。唯独中国的汉字作为自源文字,作为中华文明肇始之根基,不仅永久性地存在了下来,而且在不断完善中发展。历经百代,弥久常新,从未间断地沿袭至今。 随着信息时代的到来,汉字作为世界唯一的表义文字系统,在显示它强大生命力和对世界文明的影响愈加深远的背景下,对汉字的起源、形成和发展时有争议。尤其是近年来随着国际汉字汉语热的到来,在东亚汉字文化圈内的一些国家和地区,就出现了有关 “实现汉字标准化”、“中、日、韩谁为主导”、“简体繁体哪个是正体”、“汉字简化路在何方? ”、“汉字是韩民族祖先创造,传到中原地区”等问题的质疑和争论,这些问题也不断见诸报端。 陕西是汉字的故乡,这从古代典籍史料的记载和陕西境内有关考古发现,就是有力的证明。 一. 书 《易》 同源,八卦符号是汉字的胚胎; 陕西是汉字的滥觞。

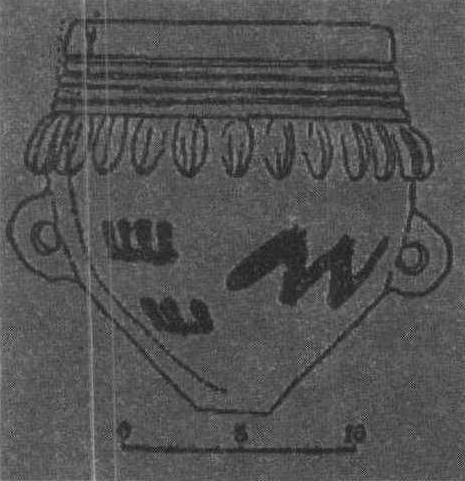

陶器上的符号即文字的胚胎。出土于宝鸡北首岭,距今大约五千至七千年,据考证为炎帝时代的“连山”。 陕西这个地方是早期人类的发祥地,是中华民族的摇篮,新石器时代的历史就从这里开始。 《易经 · 系辞下》:“古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文,与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。”“上古结绳而治,后世圣人易之以书契,百官以治,万民以察,盖取诸夬,”“夬” 即砉痕记事。从砉痕记事到文字记事的过渡,一个文明时代就这样开始了。《尚书·序》: 伏羲“始画八卦,造书契 (即造字——作者注),以代结绳之政,由是文籍生焉”。宋代易学家杨诚斋指出:“卦者其名,画者非卦,乃伏羲初制文字” (《诚斋易传》)。西方有位科学家莱布尼茨也说: “六十四卦图给普通文字的发明以重大的暗示。”“爻画既肇,文字载兴”,可见,文字的起源与八卦同步。而八卦相传是伏羲创制的,伏羲时代是人类在经历了母系和父系两个生殖崇拜期后,对自身和自然界的认识进入一个质的理性飞跃的时代。八卦在这一时期经历了其符号创制发展的漫长过程。其核心理论是阴阳学说,是“无极生太极,太极生阴阳,阴阳生四象,四象生八卦”而阴阳学说是八卦符号的理论基础。有了阴阳符号的媾和,才产生了会意字。例如甲骨文的 “中”就是无极“  ”与阳符 “丨” 的媾和; “生” 就是一个八卦连山体阴性符号“∨”与一个八卦易经体阳性符号“⊥”组构而成契作 “ ”与阳符 “丨” 的媾和; “生” 就是一个八卦连山体阴性符号“∨”与一个八卦易经体阳性符号“⊥”组构而成契作 “ ”。 到了金文时, 人们又给“生”增加了一个八卦归藏体阴性符号 “●”,写作“ ”。 到了金文时, 人们又给“生”增加了一个八卦归藏体阴性符号 “●”,写作“ ”。 小篆时才将归藏体阴性符号变作一横写作“ ”。 小篆时才将归藏体阴性符号变作一横写作“ ” 的, 等等。 八卦阳性符号 “丨” 及其易经体的 “—”、 “⊥”、 “丅”, 归藏体的 “ ” 的, 等等。 八卦阳性符号 “丨” 及其易经体的 “—”、 “⊥”、 “丅”, 归藏体的 “ ”, 和阴性符号的 “‖”及其易经体的“-- ”、归藏体的“●”, 连山体的 “∧”、 “∨”、 “ ”, 和阴性符号的 “‖”及其易经体的“-- ”、归藏体的“●”, 连山体的 “∧”、 “∨”、 “ ”。 这些八卦符号是构成汉字的基本要素,是文字的胚胎。 ”。 这些八卦符号是构成汉字的基本要素,是文字的胚胎。包牺者,即伏羲氏,三皇之一,继燧人氏之后而王天下者。传说中的伏羲,是伏羲族落的代表人物。据著名学者、三皇五帝时代史研究专家王大有先生考证,宝鸡是伏羲当初活动的地域之一。伏羲曾都于陈仓(即今宝鸡陈仓区),随即沿渭水东迁至关中中部一带,集中分布在渭河上、中、下游及支流葫芦河 (眉县入渭)、千河 (宝鸡入渭)、漆水河 (武功入渭)、泾河 (西安入渭)、石川河,其次为北洛河(华阴入渭) 流域。 八卦符号,作为汉字构形的基本元素,成为文字的胚胎,就是在这一地域酝酿和产生的,应该说陕西是汉字的滥觞。 二. 独体为文,合体为字。西安半坡遗址、临潼姜寨遗址出土的符号,已构成了文字的基本雏形 。

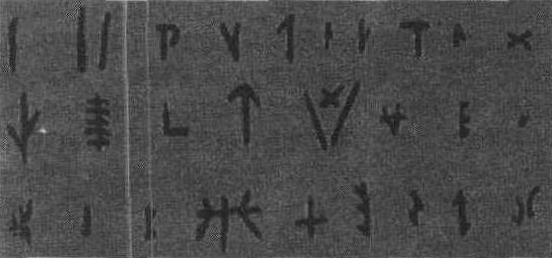

西安半坡和临潼姜寨出土的符号。学者一致认为它是早期的“文”,即“字”的前身。 女娲与伏羲同为华胥氏族裔,他们活动的区域就在陕西。华胥氏、雷泽氏都是燧人氏后裔。传说华胥生伏羲、女娲,他们的生活区域就在渭水中下游与汉水流域的上游。后来伏羲族落继续东徙,直到山东半岛。辉煌的宝鸡北首岭文化、西安半坡文化、临潼姜寨文化,就是他和他们的后裔创造的。当代考古在这几个遗址发掘出大量以陶制品为载体的喻事和记事符号。这些符号,文字专家均认同它是甲骨文形体的前奏。这些符号也被那个时代的人们赋予了特定的简单含义,后来由这些具有简单含义的符号相组构而发展成为具有一定含义的“字”。老一辈文字大家一致认为它无疑是“字”的前身。郭沫若在看了西安半坡的刻划符号后题词: “殷墟文字已合乎六书规律,则文字之起源必尚可逆溯三二千年。仰韶、龙山已进入有文字的时期。……陶器破片上见有刻纹,其为文字殆无可疑。”古文字学家于省吾也曾说: “我认为这些文字是起始阶段所产生的简单文字,仰韶文化距今6000多年时间,那么,我国开始有文字的时期也就有6000年之久。” 西安半坡遗址共发现符号113个,不计重复27种; 临潼姜寨遗址共发现符号129个38种。这些符号已经具备了汉字字形的横、直、钩、捺、撇、角的基本特征,是汉字字形的原始胎记。同时在关中多处同属仰韶文化遗址的地区,也发现了类似半坡、姜寨的刻画符号,这些符号既包涵有八卦符号,但已比八卦符号进了一步,它已进入汉字发展的雏形期。且与后来的甲骨文体基本吻合。 三. 仓颉作书,“天雨粟,鬼夜哭”,仓颉造字,使人类进入了文明时期。 《春秋元命苞》: “仓帝史皇氏,名颉,姓候冈,龙颜侈侈,四目灵光,实有睿德。生而能书,及受河图绿字,于是穷天下之变,仰观奎星圆曲之势,俯察龟文鸟羽山川指掌而创文字。天为雨粟,鬼为夜哭,龙乃潜藏。治百有一十载,都于阳武,终葬衙之利乡亭。”《荀子·解弊》说:“好书者众矣,而仓颉独传者,一也。”《史记》载:“仓颉居阳武,卒葬衙之利乡亭南。”“都于阳武”、“居阳武”,阳武即今陕西白水县杨武村。他“穷天下之变”,“观奎星圆曲之势”,受“鸟迹”、“虫文”、“指掌”的启发,在大量符号存在与使用的基础之上,创造了文字的传说是可信的。 《淮南子·本经训》 在说到仓颉创造文字的作用时,首先虚拟了一个惊天动地,鬼哭神泣的景象:“古者仓颉作书而天雨粟,鬼夜哭。”其实,他是说文字不仅是文明的曙光,同时也是黑暗与野蛮的克星。淮南王对文字出现的肯定与夸张,不仅说明了仓颉造字的历史事实,也反映了文字的出现给人类物质与精神文明注入了无穷力量。而这个时候,在地球的另一面,除玛雅文明外,整个世界还都是静态下的一片原生态的荒漠。 范文澜 《中国通史》: “仓颉造文字。至今庙宇、墓冢、历代石碑、历数千年之古柏40余株,皆妥为保护。仓颉生长卒葬于此无疑。白水(即今陕西白水县)人民至今颂为 ‘一圣’。”据白水县仓颉庙史料记载,仓颉曾到今长安张宫村设台造字,收学徒数千人,还去过今河南、山东、河北一带传授文字知识。今西安市长安区高阳原有仓颉造字台遗址。造字台耸立绿禾如茵的高原之上,周围有殿宇建筑遗存。据唐代所著的 《法苑珠林》 载: “仓颉于此台上增土造字,观鸟迹者”,诗人岑参曾来此凭弔,留有《题三会寺造书台》诗一首: “野寺荒台晚,寒天枯木悲。空阶有鸟迹,犹是造书时。”康有为、邵力子、蒋介石、张学良、杨虎城等历史重要人物均来台凭弔、观仰,还曾经议论在这里修建一所“仓颉大学”,来专门研修中国文字。 在大量喻事和记事符号存在与使用的基础上,仓颉造出简单的会意字、开声字是可能的。不过这时的文字还在孵化期,但它已使人类进入了文明时期。 仓颉造字,人神共尊。 四. 殷商始祖契,发迹于商洛,他是文字发展史上推进文字化的重要人物。 《史记·殷本纪》: “契长而佑禹治水有功。帝舜乃命契曰:‘百姓不亲,五品不训,汝为司徒而敬敷五教,五教在宽。’ 封于商,赐姓子氏。契兴于唐、虞、大禹之际,功业著于百姓,百姓以平。”唐·张守节 《史记正义》 引 《括地志》: “商州东八十里商洛县,本商邑,古之商国,帝喾之子卨 (契)所封也。” 《辞源》 注: “即今陕西商洛一带。”

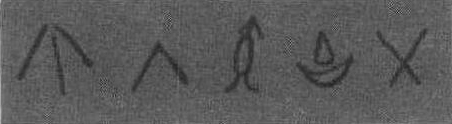

出土于陕西商县紫荆山的五个符号,其实已可称为“文”,自左至右:生、阴、矢(交)、由、凶。商契给中国文字的贡献,真乃功莫大焉。 契,原名卨(契、卨,音谢),从小就喜爱文字,常在石木骨竹上刻刻画画,长大后助禹治水有功,舜帝命为司徒,专事教化百姓。后赐子姓,封国于商。他在仓颉作书的基础上,精于文字的镌刻,故改称 “契”。契字的原形是右手执刀,左手执“丯” (“丯” 音契, 被刀刻画后的物体), 带有象形韵味的会意字。陕西商县紫荆山出土的五个文字,很可能是契及其裔族在商邑封国留下的手足之迹。契,应该说是继仓颉造字以后第二位推进文字进化的重要人物。 后来契或契的继承者沿洛水东进,在今河南中部聚居,遂将那里也称作商 (即今河南商丘一带) 历经八迁直到商汤赶走夏桀。契的后裔,传承了始祖商契的字体形态,将契刻在龟甲兽骨上的文字 (也称契文) 发展到了极致。于是才有殷墟近20万片甲骨文字的存在和出土。甲骨文的出现,将汉字的创造与发展推进到了一个崭新的历史阶段,使汉字步入形成期。为后续的大篆文体发展打下了基础。 五. 周原甲骨文是金文的准备,西周时通行的大篆形体是以周原甲骨文为基础的。

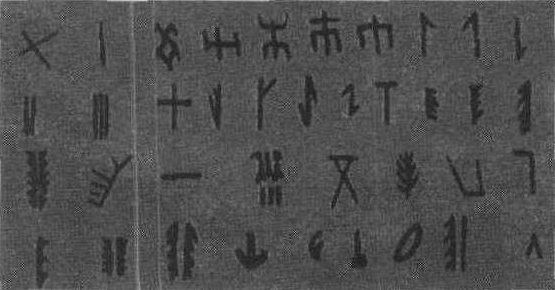

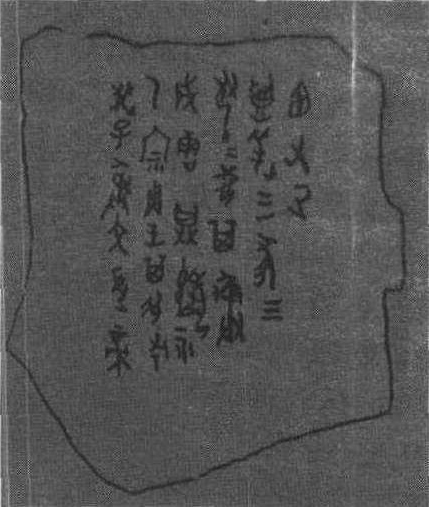

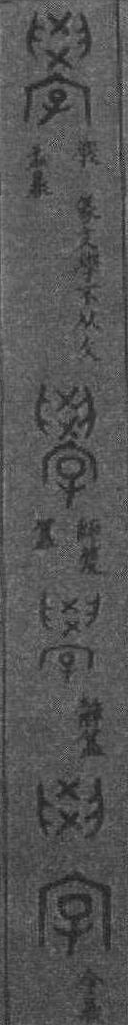

周原甲骨文,仅在1.2平方厘米上刻有30多个字,其内容记载诛杀妲己的史实。 1977年7月和1979年5月先后在岐山县京当乡凤雏村西周宗庙遗址发掘出早周甲骨17275片,其中有字甲骨292片,共计字数903个,合文12个。后来又在岐山周公庙出土甲骨7651片,其中有字688片,约计1600字。周原甲骨文是记录了周方国作为殷商属国所发生的祭祀、战争、田猎、气象、外交等活动。与殷墟甲骨文有很大的不同,前者多于记事,后者则偏于卜问。河南学者史昌友在他的《灿烂的殷商文化》 一书中针对周原甲骨文特点时说:“周又出现了一些新词汇,殷商是没有的,如周原一号甲骨有: ‘王其昭祭成唐鼎’、‘西又正’ 等,殷墟 卜辞没有。殷墟卜辞繁琐,实是流水账,周原卜甲已构成一篇简练的短文。”可算得上是中国最早的散文。尤其是有一片仅在1.2平方厘米的龟甲上镌刻有30多个清秀的字迹,记载的是武王克商,诛杀妲己的史实。这显示了周人对于文字契刻艺术的运用、创造和发展迈出了极其重要的步伐。周原甲骨文是西周金文的准备,也是西周通行文体大篆的基础。 六. 西周大篆文体形成。保氏掌养国子,以教 《六书》,文字始于教化,汉字的普及与发展是前所未有的。 《周礼·地官·保氏》: “古者八岁入小学,故周官保氏掌养国子,教之 《六书》 (即指事、象形、假借、会意、形声、转注等六种造字与用字之法)。” 保氏是西周专门执掌教育贵族子女的官员,贵族子女从八岁起就由保氏教给有关文字构形和使用的知识。金文的“学”字,其构形很能说明那个时候学习的方法和内容。金文的 “学”, 是由 “  ” 与 “字” 组构而成的会意字。“學”,是双手掬爻以求“字”。自此以后,将学养文字和学养文字的场所便称作“小学”。尽管学习内容形式有所改变,而小学其名沿袭至今。 ” 与 “字” 组构而成的会意字。“學”,是双手掬爻以求“字”。自此以后,将学养文字和学养文字的场所便称作“小学”。尽管学习内容形式有所改变,而小学其名沿袭至今。西周王室子弟,经过保氏“掌养”和 《六书》 的专门培训后,均以统治者的身份派往各地封土建国。据 《荀子·儒效》 载: 周公“兼治天下,立七十一国,姬姓独居五十三人。” 保氏教育体制与分封的政治制度相结合,把中原华夏文化和西周文字普及推向全国,也是中国汉字发展遇到的一个极好机遇。西周文明得到有效传播与普及,华夏文明也进一步发展,为古代中国的文化、文字大统一打下了基础,这在中华文明史上是前所未有的。 宣王中兴之际,史官史籀总结整合仓颉以降的各种文字形体,著 《大篆十五篇》,大篆形体成为文字统一的新面孔。大篆文体的字形应用也相当普遍。清道光年间出土于陕西岐山县著名西周宣王世铸造的 《毛公鼎》,就是以大篆形体铭文497字,为青铜器铭文之最,现藏于台湾故宫博物院。

“學”,是双手掬爻以求“字”。 七. 秦赢统一,以秦国文字为蓝本,整饬战国文字,“书同文” 成为现实。 许慎 《说文解字》: “其后,诸侯力政,不统一于王,恶礼乐之害己,而皆去其典籍,分为七国; 田畴异亩,车涂异轨,律令异法,衣冠异制,言语异声,文字异形。秦始皇帝初兼天下,丞相李斯乃奏同之,罢其不与秦文合者。斯作《仓颉篇》,中车府令赵高作《爰历篇》,太史令胡毋敬作 《博学篇》,皆取史籀大篆,或颇省改,所谓小篆者也。”许慎的这一段话,把”罢其不与秦文合者”的原因和秦始皇所采取的措施都讲述得很清楚了。 《仓颉篇》、《爰历篇》、《博学篇》 都是删刈战国文字,省改古文,统一推行小篆字体的力作。秦始皇要统一、消弭五百多年战国时期形成的各国经书、文字的混乱局面,自然遭遇抵牾,当在情理之中。于是,迫使他不惜采取“焚书坑儒” 的极端作法。同时,秦始皇启用云阳狱中徒隶程邈始创隶书。秦狱吏程邈,善大篆,但获罪于云阳狱中服刑,服刑期间增减大篆,去其繁复,始皇善之,出为御史之职。这一坑一用,显示了秦始皇统一文字的决心和魄力。隶书无点画俯仰之势,因始之于徒隶,故名曰“隶书”。自此以后,秦书发展,共有大篆、小篆、刻符、虫书、摹印、署书、殳书、隶书等八种文体跻世。 在这里我们应该特别提及的是,从统一六国,“书同文”的角度去审视秦始皇的“焚书坑儒”这一具体事件,还可以使我们领悟出另一番天地。毛泽东针对郭沫若 《十批判书》 曾说: “劝君少骂秦始皇,焚坑之事要商量。”正是由于秦始皇戡文字混乱之害,饬小篆字体之形,不仅使中国文字从此统一,而且也使得中国文字得以规范; 不仅使中国疆域归一,而且使汉字成为中华民族团结的象征和纽带,直至今天。 八. 西汉是汉字发展史上的黄金时代,是中国汉字字形走向系统、成熟时期。 西汉政权一建立,廷尉法律规定,十七岁以上的人可以参加考试,不仅考秦书的“八体”,还要能够背诵、理解并默写出九千个汉字才能当官。 到汉宣帝时,为了加强对于汉字的学习与推广,下令召集各地精通《仓颉篇》的文人学士,如凉州刺使杜业,沛州人爰礼,讲学大夫秦近等一批人宣讲《仓颉篇》。平帝时,有爰礼等一百多人,在未央宫中说解文字,并把爰礼封为小学元士。黄门侍郎扬雄著有解释文字的专编《训纂篇》。《仓颉篇》中的五千三百四十字,成为当时规范、形顺义通、群书所载的通行文字,这时又产生了大量的形声字。汉字发展衍进,至此臻于成熟。 九. 王莽篡汉,光辉的汉字版面遭遇涂鸦,训诂之学烽烟继起; 唐代武则天企图篡改汉字,尚未得逞。 西汉末年,王莽篡夺汉位,对汉字也进行篡改。王莽命大司徒甄丰等人,以校正文字的名义,对古文做了改定,故意妄加、改易正统文字,向壁虚造、变易使别人不可理解的字形,扰乱了通行的隶书,不知羞耻地还向世人炫耀。朝廷中的那些太学士们,不知文字源流,却争相以隶书形状来解释文字。结果闹出了“隶书是仓颉造字”的笑话,许慎在《说文解字》 中是这样揭露的 (按白话文): “胡说 ‘马头’ 加 ‘人’ 是 ‘长’,‘人’拿着 ‘十’ 是 ‘斗’,‘虫’ 是 ‘中’ 字的中间竖笔弯曲而成。廷尉解释律命,甚至用隶书的字形来断案,比如 ‘苛人受钱’,就把 ‘苛’ 字说成 ‘止句’ 的会意字。像这种情况很多,全都与孔壁古文不相合,也有悖于史籀大篆。那些庸俗鄙陋之徒,摆弄他们所学的隶书,不懂或很少见识过古文,又没见过通古今的学者,也未曾见过造字的条例,把旧时典籍当作怪异,把无稽之谈奉若神明,以为自己知道的东西精妙无比,似乎已经透彻领悟到了圣人的深意。他们看到 《仓颉篇》 中 ‘幼子承诏’一句,就说 ‘这是古代黄帝所作,字里行间还记有神仙法术’。他们如此谬误无知,难道问题还不严重吗? ”许慎对王莽者流的揭露,淋漓尽致,义愤填膺。为了捍卫汉字的纯洁,许君扛起校勘文字的大旗,遂有《说文解字》 的出世。 唐代,国家是统一的,文字也是统一的,楷书形体是国家法定的文字。武则天于载初元年 (公元689年)亲享明堂,“革唐命,改国号曰周”,同时又把她的淫威施加到文字上,先后篡改汉字共18个,如将臣改为“��”, 将人改为 “��”, 将国改为 “圀”, 将照改为 “曌”等。这些字大都没有行得通,只有“曌”存活下来,但只是作为武则天的专用名而存在。 然而,平心而论,王莽对于汉字的涂鸦,武曌对汉字的篡改,比起今世之对于汉字的糟蹋,那可是小巫见大巫了。上世纪五十年代的中叶,曾先后两次废除所谓异体字1053个,简化正体字2236个。可以肯定的说,中国文字自有史以来,从总体上说,从来没有遭受比“文改” 更为残酷的境遇。 陕西是汉字产生、孕育、孵化、定形、成熟之地。又是历史上十三朝古都,尤其周、秦、汉、唐是汉字发展应用的鼎盛时期。各朝在陕西建都时间较长,不仅秦始皇以秦文统一了汉字,而且各朝均将陕西关中话作为“雅言”面向全国推广的。汉字的赋音一般都是以关中方言为标准的。例如“我”,关中话以“e”为声母,从“我”所组构的汉字如蛾、哦、娥、峨、饿、俄、锇、莪、鹅等,没有一个发音声母为“w”的,这仅是一个文字表现在语言中的例证。 宝鸡作为孕育文字的腹地,宝鸡青铜器博物馆“汉字春秋”展,为中华民族文字的发展勾勒出了一潭龙渊,走进宝鸡青铜器博物舘,人们可以徜徉在汉字文化的清流彻液之中,去追溯汉字的起源,探索汉字的奥秘,享遇汉字的精微,品味中华文化的渊薮。 汉字流传到韩国,是公元前108年汉武帝灭卫满朝鲜之后,设置乐朗、真蕃、临屯、玄菟四郡时,汉族移居到了韩半岛以后,汉字文化和其它汉文化才传到韩半岛的。应该说,汉字起源与韩国不沾边的。 说起来,也难怪韩国人的精明和他们的爱国情怀。中国人有句老话,“会怪了怪自己”,你没想中国人没有能力保护住自己的汉字,却又如此无情地糟蹋汉字,韩国人拿去拂掉污尘,如此这般地一番包装,再拿到联合国去 “申遗” 也是顺理成章的事。况且,中国人 (大陆) “申遗” 未必够格 (《申遗公约》 第四条: “现状保护较好”)。从汉字应该受到国际公约保护这一复杂情感出发,本人倒是希望韩国人“申遗”成功。 然而,话又说回来,中国的 “汉字” 这一老字号品牌,面临被韩国人抢注的可能,这毕竟不是开玩笑的事。汉字毕竟不属于韩国的国粹,它的“申遗”也未必能够成功。 陕西——中华文化从这里衍生走出,走遍九百六十万平方公里的山山水水;中华文明的标志——汉字从这里肇始,成为世界文明的巨擘; 中国汉字在这里孕育、孵化、发展、定形、普及、传承。负载着中国文化观念和科学知识的全部信息,是中华民族精神的载体,是人类最高智慧的结晶。汉字从陕西起源,陕西是汉字的故乡,应该成为东亚乃至世界的共识。 熊正德教授,多年来涉足“复合生命论”的研究。“复合生命论”是对科学人生观的初探,是和谐社会、和谐世界的文化之根。“复合生命论” 是对科学人生观的初探,闪耀着宇宙人生的智慧之光,为人类树立科学人生观提供了认识工具。熊先生曾就“复合生命论——现代科学观照下的中华人生智慧”为题,在西安地区多次演讲,我慕名请教,才大着胆子将本集初稿举于他的面前。可以说,熊教授一字不漏地从头至尾敛览了一遍,并在书眉行间每有椽笔于自己的感慨。对于熊先生的这些极富指导性的见解,我大都渗入了本集的拙作之中。本集有幸得到陈全方先生的再次垂序和熊正德教授的垂青,兴哉! 兴哉!同时北京语言大学张朋朋教授应我所索,前年秋从北京遥寄“文字的本质是字形”题签,无疑为蓝缕之衫凭添了一束胸花。据我所知,张朋朋先生是“字形本质论”的旗手,《文字论》 是他的扛鼎之作注,有幸从他手获得,不胜欣然。借此出版之机,一并谨表崇敬之忱。 作者 注:近百年以来,中国受西方语言中心论的误导,刮起了一阵“汉字落後”的恶风,从上世纪五六十年代开始,中国大陆对汉字施行大手术。改革开放後,虽然停止了这种行为,但汉字的元气大伤。 |

☚ 汉字揆初︱名人名言 汉字揆初︱学海无涯苦作舟——读挚友薛俊武《汉字揆初》有感 ☛

- 原武温穆王壁画墓是什么意思

- 原残是什么意思

- 原毁是什么意思

- 原母是什么意思

- 原毛是什么意思

- 原气是什么意思

- 原气之别是什么意思

- 原水是什么意思

- 原汁是什么意思

- 原汁原味是什么意思

- 原汁原汤是什么意思

- 原汁武陵水鱼是什么意思

- 原汁水产罐头食品是什么意思

- 原汉是什么意思

- 原汤儿化原食儿是什么意思

- 原汤化原食是什么意思

- 原油是什么意思

- 原油冲击是什么意思

- 原油分馏塔是什么意思

- 原油加热炉是什么意思

- 原油处理是什么意思

- 原油库是什么意思

- 原油泵房是什么意思

- 原油洗舱是什么意思

- 原油管道是什么意思

- 原油类型是什么意思

- 原油脱水是什么意思

- 原油裂化设备是什么意思

- 原油防冻剂是什么意思

- 原泉是什么意思

- 原泉书院是什么意思

- 原泉混混,不舍昼夜,盈科而后进,放乎四海。是什么意思

- 原泡茶是什么意思

- 原注是什么意思

- 原浆型星形细胞瘤是什么意思

- 原浊者流不清,行不信者名必秏。是什么意思

- 原浊者,流不清。是什么意思

- 原济是什么意思

- 原济余杭看山图卷是什么意思

- 原济古木垂荫图轴是什么意思

- 原济巢湖图轴是什么意思

- 原济淮扬洁秋图轴是什么意思

- 原济爱莲图轴是什么意思

- 原济狂壑晴岚图轴是什么意思

- 原济细雨虬松图轴是什么意思

- 原涉是什么意思

- 原涉使客杀人案是什么意思

- 原清则流清,原浊则流浊。是什么意思

- 原溥是什么意思

- 原满韶是什么意思

- 原点是什么意思

- 原烨是什么意思

- 原焦虑是什么意思

- 原煤是什么意思

- 原煤仓是什么意思

- 原煤含矸率是什么意思

- 原煤品位是什么意思

- 原煤总产量是什么意思

- 原煤水分是什么意思

- 原煤灰分是什么意思