肿胀

肿(焮肿) 膀(青紫烂~) 胀(烂~)

肌肉肿胀:臃(臃肿)

身体上肿起的疙瘩:包(手起个~)

皮表小肿块,小疙瘩:癗

脚肿:膇 瘇

因细胞间或浆膜腔中液体积聚而表现为皮肤按之下陷的一种症状:水肿 浮肿

人体因水分运化失调而造成的肌肤浮肿现象:虚肿

人体内脂肪异常增多的现象:虚胖

由于局部血管扩张及血液过多而引起的一部分皮肤的发红肿胀:红肿 焮红

(肌肉、皮肤或黏膜等组织由于发炎或郁血充血而体积增大:肿胀)

水肿

组织间隙内的体液增加。体腔内增加的体液称积液,是水肿在体腔内的一种表现形式。胸、腹腔内的积液也可分别称之为胸水、腹水。发生水肿的基本因素有血浆腾体渗透压降低,毛细血管压力增高和通透性增强,组织液渗透压增加以及淋巴管阻塞等。全身性水肿的主要原因是肾性水、钠异常潴留。常见的全身性水肿有:心脏病者因心力衰竭而引起的心脏性水肿;肾炎或肾病患者因肾功能衰竭引起的肾性水肿以及长期营养缺乏引起的营养不良性水肿等。脑水肿导致颅内压增高;肺水肿影响肺的换气功能;喉头、声带水肿可使声门变窄,发生呼吸困难,甚至因此窒息而死。

水肿

病名。古代称水、水气,水病、水胀。出《素问·水热穴论》。指体内水湿停留,面目、四肢、胸腹甚至全身浮肿的疾患。《灵枢·水胀》: “水始起也,目窠上微肿,如新卧起之状,其颈脉动,时咳,阴股间寒,足胫肿,腹乃大,其水已成矣。”本病的分类,《金匮要略·水气病脉证》: “病有风水,有皮水,有正水,有石水,有黄汗。”亦有以五脏而分,如心水、肺水、肝水、脾水、肾水等。后世又分为阳水、阴水两类。《丹溪心法·水肿》: “阳病水兼阳证者,脉必沉数; 阴病水兼阴证者,脉必沉迟。……若遍身肿,烦渴,小便赤涩,大便闭,此属阳水,先以五皮散或四磨饮,添磨生枳壳,重则疏凿饮。若遍身肿,不烦渴,大便溏,小便少不涩赤,此属阴水,宜实脾饮或木香流气饮。”《景岳全书·水肿论治》: “凡水肿等证,乃脾、肺、肾三脏相干之病……。今肺虚则气不化精而化水,脾虚则土不制水而反克,肾虚则水无所主而妄行,水不归经,则逆而上泛,故传入脾而肤肉浮肿,传入肺则气息喘急。”水肿治则:“诸有水者,腰以下肿,当利小便; 腰以上肿,当发其汗。”实证,多由外邪侵袭,气化失常所致,治宜祛邪为主。用疏风,宣肺、利湿、逐水等法。如麻黄连轺赤小豆汤,越婢加术汤,五苓散等方。虚证,多由脾肾阳虚,不能运化水湿,治宜扶正为主,用温肾、健脾、益气、通阳等法。如真武汤合理苓汤等方。虚证常由阳证转变而来,病情常虚实夹杂,治应兼顾。亦需注意饮食起居的调护,如忌食咸、慎风寒等。参风水、石水、正水、皮水、里水、气水等各条。本病证可见于心源性水肿、肾病性水肿、肝病性水肿以及营养不良性水肿等疾患。

水肿

指体内水液潴留,泛滥肌肤,引起头面、眼睑、四肢、腹背甚至全身浮肿的病证。为中老年妇女易发病。常因感受外邪,劳倦内伤,或饮食失调,导致肺、脾、肾功能失调,气化不利,津液输布失常而引起。辨证论治:阳水:

❶风水泛滥者,眼睑浮肿,继则四肢及全身皆肿,来势迅速,多兼恶寒发热,肢节酸楚,小便不利,舌边尖红,苔薄白,脉浮。以越婢加术汤(麻黄、石膏、甘草、生姜、大枣、白术)疏风解表,宣肺行水。

❷湿毒侵淫者,眼睑浮肿,延及全身,身发疮痍,甚至溃烂,小便不利,恶风发热,舌质红,苔薄黄,脉浮数。以麻黄连翘赤小豆汤(麻黄、杏仁、生梓白皮、连翘、赤小豆、甘草、生姜、大枣)合五味消毒饮宣肺解毒,利湿消肿。

❸水湿浸渍者,全身水肿,按之没指,小便短少,身体困重,胸闷,纳呆,泛恶,苔白腻,脉沉缓,起病缓慢,病程较长。以五皮饮(桑白皮、陈皮、生姜皮、大腹皮、茯苓皮)合胃苓汤(苍术、厚朴、陈皮、甘草、猪苓、茯苓、白术、泽泻、桂枝)健脾化湿,通阳利水。

❹湿热壅盛者,遍身浮肿,皮肤绷急光亮,胸脘痞闷,烦热口渴,小便短赤,或大便干结,苔黄腻,脉沉或濡数。以疏凿饮子(商陆、泽泻、赤小豆、椒目、木通、茯苓皮、大腹皮,槟榔、生姜、羌活、秦艽)疏表通里,分消走泄,分利湿热。阴水:

❶脾阳虚衰者,身肿,腰以下肿甚,按之凹陷不易恢复,脘腹胀闷,纳减便溏,面色萎黄,神倦肢冷,小便短少,舌质淡苔白腻,脉沉弱。以实脾饮(附子、干姜、白术、甘草、厚朴、木香、草果、槟榔、木瓜、生姜、大枣、茯苓)温运脾阳,以利水湿。

❷肾气衰微者,面浮身肿,腰以下尤甚,按之凹陷不起,心悸气促,腰膝酸软冷痛,四肢厥冷,怯寒神疲,舌质淡胖,苔白,脉沉细。以济生肾气丸(六味地黄丸加牛膝、车前子)合真武汤(见肺胀)温肾助阳,化气行水。调护:

❶居室要温暖、朝阳、干燥,并经常以食醋或紫外线消毒。

❷患者注意保暖,预防外感。

❸加强心理教育,培养乐观主义精神。防止悲观厌世情绪。

❹禁食虾蟹等发物,少食油腻。

❺少盐饮食。适量增加蛋白质如牛肉丝、鸡蛋等。

❻水肿严重病人应控制饮水量。

❼除病重者卧床外,患者应在阳光下到庭院散步活动。

水肿edema

动物体内组织间隙或体腔内蓄积过多液体的病理过程。体腔积液又称积水。水肿是家畜许多疾病常出现的一种共同病理现象。水肿液是一种透明、低蛋白的液体。水肿组织或器官外观呈苍白色、肿胀、冷、无弹性。水肿有两种类型:局部水肿,如大肠杆菌引起猪的肠水肿,绵羊血矛线虫病时下颌皮下水肿;全身水肿,可因营养不良、或心、肝、肾脏疾病而引起。水肿发生机理,一是机体内组织液生成量大于回流量,另一是钠、水在体内潴留。轻度水肿如持续时间短、一般影响不大;如发生在重要器官,往往危及生命,如肺水肿常是致死的直接原因。

水肿

体内水液潴留,泛滥肌肤,在头面、眼睑、四肢、腹背,甚至全身出现浮肿者,称为水肿。系肺、脾、肾三脏功能失常,水不化气,水液停留所致。《金匮要略》将水肿分为风水、皮水,正水、石水; 又按五脏分为五水。元代朱丹溪将水肿分为阴水、阳水两大类。

水肿

人体组织间隙有过多的液体潴留。可分为全身性和局部性2种。肝源性水肿表现为A/G比值倒置。如单纯血浆白蛋白低于25 g/L,则为营养不良性水肿。判断水肿的常用指标是基础代谢率(BMR)。利用间接测定法测出BMR%=基础脉率+基础脉压-111。正常值约为±15%(基础脉压以 mmHg为计算单位)。表情迟钝,怕冷,毛发枯燥,指压无凹陷,BMR小于-15%,为黏液性水肿。

水肿shuizhong

体液在组织间隙内异常聚积造成的症状。在正常生理情况下,血管内流体静压与间质内的胶体渗透压保持平衡状态,当前者压力高于后者时,液体从血管内向组织间隙移动,临床上产生水肿。局限性水肿: (1)静脉血流梗阻; (2)淋巴血流梗阻;(3) 局部炎症; (4) 变态反应; (5) 灼伤、冰疮。全身性水肿: (1)心源性; (2) 肾性; (3)肝性; (4)营养不良性; (5) 内分泌失调; (6) 单纯性水肿。临床上根据分布的不同,可以对病因进行推测。例如: 一个肢体或二个肢体发生水肿,常因血管和淋巴管阻塞所致。而血浆蛋白过低引起的水肿,常为全身性,眼睑与面部尤著,晨起明显。再如:心衰引起的水肿,以下肢为著,傍晚加重。临床上对水肿的治疗应根据不同病因治疗原发性疾病。并且,减小血管内流体静压,加大间质内胶体渗透压。

水肿edema

组织内与组织间水分超过正常量时,叫水肿。其发生的原理很复杂,主要有毛细血管内压力增加、毛细血管壁渗透性增强、血浆渗透压降低、淋巴回流受阻、内分泌机能障碍等。临床上最多见为充血性心力衰竭致毛细血管内压力增加而引起的水肿、营养不良蛋白质缺乏致胶体渗透压降低及肾炎致毛细血管渗透性增加而引起的水肿。但所有疾病引起的水肿除以某一因素为主要原因外,常同时伴有许多其他因素。对各种水肿应鉴别其原因,并针对原因治疗之。

水肿

病症名。指体内水液停留,面目、四肢、胸腹甚至全身浮肿。《金匮要略》有风水、皮水、正水、石水、黄汗等五种证型。《丹溪心法》则分为阳水、阴水两大类。水肿病在肺、脾、肾三脏,其中以肾为本。凡感受风邪、水气、湿毒、湿热诸邪,证见表、实、热者,属阳水,治宜祛邪为主,用发汗宣肺,利湿逐水等法。凡饮食劳倦,房劳过度,而脾肾阳虚,证见里、虚、寒者,属阴水,治宜温补脾肾、化气行水。

水肿

组织间隙或体腔内组织液的增加或积聚。水肿分布全身,称全身水肿,水肿发生在局部,称局部水肿,体腔内组织液积聚,称积水。全身水肿多见于营养不良,肝硬化、心力衰竭等;局部水肿多见于炎症、静脉阻塞、淋巴道阻塞等。水肿液可以稀释毒素,将抗炎物质运输到炎灶,限制微生物扩散,也使水肿器官或组织的功能、代谢受不同程度的影响,如喉头水肿可以发生窒息,肺水肿可以发生呼吸困难甚至窒息。

水肿

体内水液潴留,泛溢肌肤,引起眼睑、头面、四肢、胸腹,甚至全身浮肿的病证。老年人脏腑虚弱,每因肾气不化、脾气不运、肺气不足而发生水肿。西医学急慢性肾炎、肾病综合征、充血性心力衰竭、内分泌失调、以及营养障碍等疾病的水肿可参考本病辨证论治。临床分五型辨证论治。

水湿浸渍老年体弱,肺脾功能失常,水湿不能下行,泛溢肌肤而成。表现为全身水肿,下肢为甚,按之凹陷,小便短少,身重倦怠,胸闷腹胀,舌苔白腻,脉沉缓。治宜化湿利水,方用五苓散合五皮饮(《中藏经》方:陈皮12克、大腹皮10克、生姜皮6克、茯苓皮12克、桑白皮15克)。若头面眼睑浮肿明显,身重恶风,用防己黄芪汤(《金匮要略》方:防己10克、白术10克、生黄芪15克、炙甘草6克、生姜三片、大枣五枚)加茯苓15克、泽泻10克。

脾虚湿胜起病缓慢,迁延不愈,食欲不振,面色萎黄,肢体困倦乏力,或有慢性腹泻,颜面或下肢轻度浮肿,劳累时加重,舌质淡,苔白厚腻,脉象沉缓。治宜温阳健脾利水,方用实脾饮。

肾阳虚衰老年肾气本已衰退,复加久病缠延或劳倦过度,愈使肾气衰败,无力以化气行水,以致小便不利,水液滞留于肢体肌肤之间。表现为病起缓慢,头面、四肢、腰背胸腹均可发生水肿,甚至全身高度浮肿,按之凹陷不起,精神不振,面色㿠白,形寒肢冷,心悸气短,腰膝酸软,小便量少,舌体胖大,质淡,苔白腻,脉沉细无力。治宜益肾利水,方用金匮肾气丸加牛膝10克、车前子20克(包)。

心肺气虚老年心肺之气不足,再加之劳倦损伤或久病所累,无力推动血脉运行,水道失于通调,而泛溢肌肤形成水肿。表现为起病缓慢,时时急性发作,面色灰暗,神倦乏力,心悸气短,或胸闷气喘,卧则加重,坐起减轻,伴咳嗽、吐痰,两胁下肿胀,小便短小,舌质暗,苔白厚腻,脉沉细无力。治宜强心益肺利水,方用保元汤合五苓散改汤剂。

心血瘀阻老年人血行瘀滞,水道不通,水液蓄积于肢体肌肤间。表现为双下肢轻度浮肿,按之凹陷轻浅,易于恢复,活动减轻或消退,休息后反而会加重,或见舌质暗,或有紫斑点,脉象弦硬。治宜活血化瘀利湿,方用丹参饮去砂仁加赤芍10克、泽泻10克、猪苓15克、益母草30克、白茅根15克。

一般来说,新病水肿患者,正气未亏或亏而不甚,只要治疗及时合理,适当休息与护理,可以获得痊愈。若治不及时,或不彻底,多反复发作,部分病情严重者,可危及生命。应吃无盐或少盐饮食,忌食辛辣、烟酒等刺激性食物;选用促进水肿恢复,又易消化吸收的营养食物调养;预防感冒,避免劳累,以免病情加重或复发。

水肿shuǐ zhǒng

《本草纲目》序例第1卷宣剂(217)。病证名。又名水、水气或水病。指体内水湿停留,面目、四肢、胸腹甚至全身浮肿的一种疾患。出《素问·水热穴论》。《金匮要略》将本病分为风水、皮水、正水、石水等;《丹溪心法》根据虚实辨证分阳水、阴水两大类。对于发病机制,《素问·水热穴论》提出:“其本在肾,其末在肺,皆积水也”;《诸病源候论》有“脾病则不能制水”,《奇效良方》有“盖水之始起也,未尝不自心、肾而作”等论述。它包括心性水肿、肾性水肿、肝性水肿以及营养不良性水肿等疾患。实证多由外邪侵袭,肺失宣降,三焦决渎无权,膀胱气化失常所致,治宜祛邪为主,用疏风、宣肺、利湿、逐水等法。虚证多由脾肾阳虚,不能运化水湿所致,治宜扶正为主,用温肾、健脾、益气、通阳等法。虚证常由实证转化而来,病情往往虚实互见。治疗应以兼顾。此外,还须注意饮食起居的调护,如忌食盐和预防感冒等。

水肿edema

指人体组织间隙有过多的液体积聚,使组织发生肿胀。正常人体中血管内液体不断地从毛细血管小动脉端滤出至组织间隙成为组织液,组织液又不断地从毛细血管小静脉端回吸入血管,二者保持动态平衡。当毛细血管内滤过压增高,毛细血管壁通透性增加或血浆胶体渗透压降低,及钠、水潴留等,均可形成全身性水肿。局部静脉或淋巴液回流受阻,可产生局限性水肿。

水肿shuǐzhǒng

病症名。出《素问·水热穴论》。又名水、水气或水病。体内水湿停留, 面目、四肢、胸腹甚至全身浮肿的一种疾患。《金匮要略》将本病分为风水、皮水、正水、石水等, 《丹溪心法》根据虚实辨证分阳水、阴水两大类。关于发病机理, 《素问·水热穴论》提出: “其本在肾, 其末在肺, 皆积水也。” 《诸病源候论》曰: “脾病则不能制水。” 《奇效良方》有“盖水之始起也, 未尝不自心、肾而作” 等论述。水肿包括心性水肿、肾性水肿、肝性水肿以及营养不良性水肿等。实证多由外邪侵袭, 肺失宣降, 三焦决渎无权, 膀胱气化失常所致, 治宜祛邪为主, 用疏风、宣肺、利湿、逐水等法。虚证多由脾肾阳虚, 不能运化水湿所致, 治宜扶正为主, 用温肾、健脾、益气、通阳等法。虚证常由实证转变而来, 病情往往虚实互见, 治疗应予兼顾。此外, 还须注意饮食起居的调护, 如忌食盐和预防感冒等。参见阳水、阴水, 风水等条。

水肿

过多的液体在组织间隙中积聚称为水肿。水肿可根据其分布范围,分为全身水肿和局部水肿;也可根据发生部位,以器官或组织来命名,如脑水肿、肺水肿、皮下水肿、视神经乳头水肿等。水肿液积聚于体腔称为积水,如心包积水、胸腔积水(胸水)、腹腔积水(腹水)、脑室积水等。水肿还可按其原因命名,如心性水肿、肝性水肿、肾性水肿、营养性水肿、静脉阻塞性水肿、淋巴性水肿、炎性水肿、超敏反应性水肿、血管神经性水肿、经前期水肿等。

全身水肿在身体各部出现的早晚和显露的程度,主要取决于下列因素:

❶组织结构特点: 比较疏松和伸展性较大的皮下组织(如眼睑部)容易受纳水肿液的积聚,且较早显露,易被发现; 皮肤较厚、皮下组织比较致密和伸展度较小的部位(如手指和足趾,尤其掌侧)不易受纳水肿液的积聚,因而不易显露和发现。

❷重力因素: 离心脏水平越低的部位,因受重力影响,其毛细血管流体静压就越高,故当静脉压增高和体液滞留时,低垂部较易和较早出现水肿。坐位或立位时,最低垂的是下肢,尤其足、踝部; 仰卧时最低垂的部位是骶部。重力还影响游离液体的分布,故当游离液体增多时,可由高处流向低处。这也是低垂部水肿比较明显的一个原因。

❸局部血流动力学因素: 当特定的局部原因使某部位的毛细血管流体静压显著增高并超过重力影响时,该部位的毛细血管流体静压可高于低垂部,此时,该部位的水肿液积聚程度会比低垂部更加明显。

水肿液的性状与微血管壁通透性有关。在水肿发展中,若微血管壁通透性增高,则水肿液中蛋白质的含量就较多,可达3~6g/dl,比重高于1.018,称渗出液。若微血管壁通透性不增高,水肿液中蛋白质含量较少,低于2g/dl,比重小于1.015,称漏出液。但在淋巴性水肿时,虽无血管壁通透性增高,其水肿液中蛋白质含量可不低于渗出液。水肿液有时以水疱的形式而积聚,尤其在烧伤和冻伤时。

水肿部的皮肤变得浮肿或鼓胀,表面的皱纹被水肿液牵张而变浅或显得比较平滑。皮肤一般也较松软。用手指按压后出现凹陷或压痕,表明有显性水肿,称凹陷性水肿。在凹陷性水肿出现前,组织间液已积聚,体重增加,但未显露凹陷体征,称隐性水肿。凹陷体征是否表现,可用组织间液的凝胶体网状物的作用来解释。即水肿液虽增长,但被凝胶体所吸附,不能游离或自由移动,因而按压后不留下凹陷; 只有当水肿液增长的量超过凝胶体吸附力时,才能形成游离液体,当游离液体量较多时,就能在组织间流动。此时给水肿皮肤施加压力,游离液体就会向周围流开,故按压处出现凹陷。解除压力后,大约经几秒至1分钟才恢复。但是粘液性水肿却不具有这种特征。成年人甲状腺或垂体前叶功能低下,因甲状腺素分泌不足,代谢低下,在组织间隙中积聚水、钠和粘蛋白的复合液。这种水肿液不易移动,按压时不出现凹陷或只有浅表凹陷,不易受体位及重力所影响。其发生机制还不清楚。

水肿液在组织间隙中积聚,使物质的弥散距离加大。受骨壳和坚实包膜束缚的器官组织发生重度水肿时,还能压迫微血管,减少其营养血流。故水肿持续时间过久,可引起组织细胞的营养不足。因此,慢性水肿组织的伤口不易修复,对感染的抵抗力也较低,易合并感染。在水肿急速发展时,器官组织的功能来不及适应或代偿,后果较为严重。但其严重程度,首先取决于器官功能在生命活动中的重要性。例如,肢体的水肿,对生命活动无大妨碍; 但咽部和声门的急性水肿,则可堵塞气道而致窒息; 急性肺水肿可致严重缺氧; 脑水肿可导致中枢神经功能紊乱,甚至呼吸和循环衰竭。

水肿发生的基本因素如下:

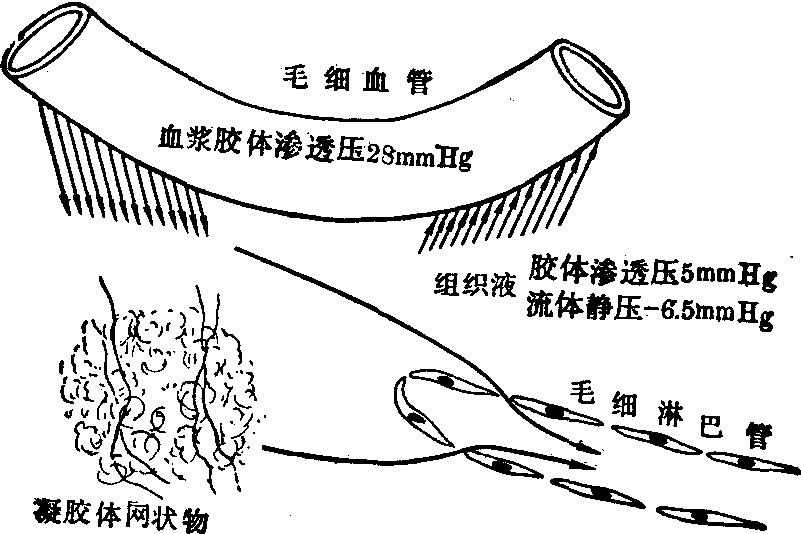

1. 血管内外液体交换不平衡——组织液生成增多或回收减少: 毛细血管壁是半透膜,水、电解质、葡萄糖、尿素、肌酐、氨基酸和其他可弥散物质能自由通过,蛋白质则只有微量通过。毛细血管内外存在的相互对抗的压力,形成有效滤过压。它决定液体滤过的方向和速度。当有效滤过压为正值时,液体乃滤出; 当有效滤过压为负值时,则液体回收。根据Starling的研究,有效滤过压等于有效流体静压减有效胶体渗透压。其中,有效流体静压等于毛细血管流体静压减组织间液流体静压,是使液体滤出的实际压力; 有效胶体渗透压则是血浆胶体渗透压减组织间液胶体渗透压,是限制液体滤出和促进回收的压力。正常组织液胶体渗透压约为5mmHg,血浆胶体渗透压约为28mmHg,故有效胶体渗透压约为28-5=23mmHg。组织间液流体静压约为-6.5mmHg,毛细血管动脉端的血压约为30mmHg,因此它的有效流体静压约为36.5mmHg,明显高于有效胶体渗透压,有利于组织液的生成。毛细血管静脉端血压约为12mmHg,其有效流体静压约为18.5mmHg,明显低于有效胶体渗透压,有利于液体由静脉端回收。如果按整个毛细血管的平均值来看,人体毛细血管血压约为17mmHg,因而有效流体静压应为23.5mmHg,故平均有效滤过压等于23.5-23=0.5mmHg。即组织液生成略多于回收量。多余部分不断被淋巴管运送到体循环中去。

(1) 毛细血管流体静压增高: 静脉压增高是引起毛细血管流体静压增高的主要原因。因为静脉压增高可逆向传递到微静脉尤其是毛细血管静脉端,不利于组织液的回收。研究资料表明,人的前臂静脉压上升超过17cmH2O后,液体滤入组织间隙的速度,与静脉压增高的程度成正比。微动脉舒张也可使毛细血管流体静压增高,但单独这一因素一般不会引起水肿,因为微动脉舒张伴有血流加速,有利于组织液回收。但在其他因素参与下,也可形成水肿。例如瘫痪的肢体,除微动脉舒张外,还因肌肉不活动,致淋巴回流和静脉回流减少,可共同引起局部水肿。又如在炎性水肿的发展中,动脉充血是水肿形成的一个促进因素。

动脉端有效滤过压=有效流体静压-有效胶体渗透压(30--6.5)-(28-5)=13.5mmHg

静脉端有效滤过压=有效流体静压-有效胶体渗透压(12--6.5)-(28-5)=-4.5mmHg

正常血管内外的液体交换

(2) 血浆胶体渗透压下降: 血浆蛋白尤其白蛋白浓度的下降,使有效胶体渗透压相应下降,有利于组织液生成而不利于回收,严重时可引起水肿,称低蛋白血症性水肿。血浆蛋白浓度下降的主要原因是:

❶丢失过多。如肾病综合征时,尿中有大量白蛋白丢失。

❷合成不足。如肝有严重疾患(如肝硬变)或营养不良时。

❸大量钠水滞留可稀释血浆,使血浆蛋白浓度相对下降。

(3) 微血管壁通透性增高: 正常毛细血管只容许平均不超过5%的血浆蛋白滤过,其他微血管几乎不滤过。但当毛细血管及微静脉壁通透性增高时,则血浆蛋白不仅可大量通过毛细血管壁,而且可从微静脉壁渗出。其结果是毛细血管静脉端和微静脉内的胶体渗透压下降,而组织间液胶体渗透压则增高,有效胶体渗透压因而降低。这一变化有利于血管内液滤出,而不利于组织液的回收。已经证明,在炎性水肿的发生上,微血管壁通透性增高起首要作用。此时,血浆蛋白从炎区的毛细血管及微静脉壁渗入组织间隙,水肿液所含蛋白质浓度可达3~6g/dl。

(4) 淋巴回流受阻: 当组织液生成增多时, 淋巴回流有强大的代偿作用。 组织间液压力为-6.5mmHg时,外周组织的淋巴回流每小时约为0.1ml/100g;当组织液的生成增多以致组织间液压力上升到0mmHg时,淋巴回流可递增20~25倍,足以抵消7mmHg的有效滤过压。当组织液以较快速度流入淋巴管时, 仅有的少量蛋白质大部分被带走, 可使组织间液胶体渗透压降到1mmHg。这些因素都能防止水肿的形成。 因此, 一旦淋巴管阻塞而妨碍淋巴回流时,则含蛋白质的淋巴液,就可蓄积并引起水肿, 称淋巴性水肿。 在某些情况下, 如有毛细血管流体静压增高或其他因素造成组织液生成增多时, 阻塞的淋巴管失去了原有的代偿作用, 水肿就可迅速发展起来。

2. 钠水滞留——细胞外液容量增多: 在正常情况下,机体具有自动调节的功能, 使体内外液体交换保持相对平衡, 故细胞外液的容量也相对稳定。在病理情况下,调节失常致钠水摄入超过排出时, 就出现钠水滞留。 组织间液是细胞外液的一个主要组成部分, 钠水可自由通过毛细血管壁, 而且钠水滞留于血管内, 可以稀释血浆蛋白, 因此细胞外液的增多显然也使组织间液增多。 增多的组织液不能及时清除, 蓄积到一定程度后, 就发展为水肿。 若事先已有组织液蓄积,则钠水滞留可加重水肿。钠水滞留的基本机制在于肾脏排出钠水减少。 正常情况下,肾小球-肾小管的功能是保持平衡的, 称球-管平衡。从近曲小管与肾小球的关系来说, 近曲小管能把肾小球滤过的60~70%的钠水重吸收; 从整个肾小管与肾小球的关系来说, 则肾小管能把肾小球滤过的99~99.5%的钠水重吸收。 当肾小管不能与肾小球的滤过率保持平衡时,便可能造成球-管失平衡。

3. 肾小球滤过钠水的减少,广泛的肾小球病变 (如急、慢性肾小球肾炎)阻碍肾小球滤过,可造成原发性钠水滤过总量减少。

4. 肾小管重吸收钠水的增多:

(1) 近曲小管重吸收钠水增多:

❶肾小管周围毛细血管内胶体渗透压增高。当有效循环血量下降时,若肾血流量的减少比肾小球滤过量减少更明显 (如出球小动脉收缩时),则肾小球滤过分数 (肾小球滤过率/肾血浆流量)升高。此时,由于血浆的非胶体成分从肾小球滤过相对地增多,流经肾小管周围毛细血管的血浆蛋白质浓度就相对增高,胶体渗透压也因而相对增高,促进了近曲小管对钠水的重吸收。

❷肾小管周围毛细血管流体静压降低。正常肾小管周围毛细血管的流体静压较低,这有利于近曲小管对钠水的重吸收。当有效循环血量下降以致肾小球滤过分数升高时,肾小管周围毛细血管流体静压更加下降,此时,近曲小管重吸收钠水的量就相应增多。

(2) 远曲小管和集合管重吸收钠水增多:

❶醛固酮增多。有效循环血量下降时,肾小动脉和微动脉的灌注压及肾小球的滤过率都下降,结果入球小动脉壁的牵张感受器受刺激,致密斑也因到达的钠量减少而受刺激,激发肾素-血管紧张素系统,致血管紧张素的生成增多。增多的血管紧张素Ⅱ和Ⅲ刺激肾上腺皮质球状带,使后者分泌较多的醛固酮。增多的醛固酮又促进远曲小管和集合管对钠的重吸收。因此,醛固酮增多是造成钠水滞留的重要机制。此外,肝脏有严重疾病(如肝硬变)时,由于肝细胞对醛固酮的灭活减少,也会造成血中醛固酮增多。但是,正常人每天应用醛固酮时,最初几天虽可引起钠水滞留和细胞外液容量增多,在继续使用之后,就可不再引起钠水滞留,这种现象称为皮质盐激素的逃逸现象,其本质仍未弄清。有人认为是由于“利钠激素”的作用,也有人认为是由于肾内物理因素的作用所致。

❷抗利尿激素(ADH)增多。血中ADH的增多,可促进远曲小管和集合管对水的重吸收,引起水的滞留,这也是造成细胞外液增多的一个重要因素。导致ADH增多的基本因素有二: 其一是神经垂体分泌ADH增多。即在某些病理情况下,当血容量或有效循环血量减少时,通过容量感受器(主要在左心房壁和胸腔大血管)可反射地引起ADH分泌增多;同时,血管紧张素Ⅱ增多也刺激神经垂体释放较多的ADH。此外,当血浆晶体渗透压增高(如在醛固酮增多之后)时,刺激了丘脑下部视上核或其附近的渗透压感受器,也可使神经垂体释放ADH增多。其二是肝脏有严重疾病(如肝硬变)时,ADH灭活减少,可使血中的ADH浓度增高。

(3) 肾小管髓襻重吸收钠水增多: 皮质肾单位主要分布于外皮质层和中皮质层,含肾素较多,髓襻很短,重吸收钠水的作用较弱; 近髓肾单位则集中于近髓质的内皮质层,含肾素很少,髓襻很长,伸入到内髓质层,重吸收钠水的作用较强。平时肾血流大部分通过皮质肾单位,只有小量通过近髓肾单位。在某些病理情况下,尤其当有效循环血量下降时,可能发生肾血流重分布,即分布于皮质肾单位的血流量明显减少,而分布于近髓肾单位的血流量则明显增多。这样就可能有更多的钠水在髓襻被重吸收。但目前对此因素还有争议。

(4) “利钠激素”分泌减少:10多年前有人提出存在“利钠激素”的可能性,认为此激素在血容量扩张时释放,而血容量减少时则释放减少,其作用是抑制近曲小管对钠的重吸收,但没有得到证实。近年来又有关于“利钠激素”的报道,不但承认其存在,而且认为它的作用部位主要是远侧肾单位。

水肿

水肿是指体内水液潴留,泛滥肌肤,引起头面、目窠、四肢、胸腹甚至全身浮肿的一种疾患。

病名考证 水肿的名称出自《内经》,又名“水病”、“水胀”,简称“水”。《金匮要略》则称为“水气”。水气可以包括水肿,但不就是水肿,如《伤寒论》所称的水气是指水饮、痰饮。历代医籍又根据水肿所出现的部位不同,而有各种名称,两眼胞浮肿称“目窠上微肿”,两眼胞下浮肿称“目下肿”,小腿浮肿称“胫肿”,足背浮肿称“跗肿”或“脚肿”,腿足浮肿称“足胫肿”、“足胫胕肿”或“足胻肿”,四肢肿称“肢肿”或“结阳”,面部足部俱肿称“面胕庞然壅”,身体肿称“身肿”,全身都肿称“通身肿”或“一身悉肿”,《金匮要略》还有“腰以上肿”和“腰以下肿”的不同。

病因病机 水肿的发生,《内经》认为与外邪侵袭有关,《素问·水热穴论》:“勇而劳甚,则肾汗出,肾汗出逢于风,内不得入于脏腑,外不得越于皮肤,客于玄府,行于皮里,传为胕肿,本之于肾,名曰风水。”《素问·至真要大论》:“太阴司天,湿淫所胜,胕肿……。”《内经》不仅重视水肿发生的外因,也很重视水肿发生的内因,认为与肺、脾、肾三脏功能的障碍有关。《素问·阴阳别论》:“三阴结,谓之水。”三阴是指手足太阴肺、脾两经。《素问·水热穴论》“肾者,胃之关也,关门不利,故聚水而从其类也。”历代医籍对水肿的病因病理都有所发挥,到明代,《医学入门》对水肿病因的归纳较为全面,认为水肿由冒雨涉水,或兼风寒暑气,或饥饱劳役,或因久病,或因产后,或饮毒水,或疮毒等因素所致,其中,对疮毒致肿的论述,尤为突出;《景岳全书·肿胀》对水肿病理的阐述较为透彻,认为“凡水肿等证,乃肺、脾、肾三脏相干之病,盖水为至阴,故其本在肾;水化于气,故其标在肺;水惟畏土,故其制在脾;今肺虚则气不化精而化水,脾虚则土不制水而反克,肾虚则水无所主而妄行。”兹将水肿的病因病机归纳如下:

风邪外袭: 肺为水之上源,又主一身之表,外合皮毛,如肺为风邪所袭,气失宣畅,不能通调水道,下输膀胱,以致风遏水阻,风水相搏,流溢于肌肤,发为水肿。《诸病源候论·水病诸候》:“肿之生也,皆由风邪寒热毒气,客于经络,使血塞不通,壅结皆成肿也。”

水湿内侵: 脾主运化,喜燥恶湿,如涉水冒雨,或久居潮湿之处,水湿之气内侵,脾为湿困,健运失司,不能升清降浊,以致水湿不得下行,溢于肌肤,而成水肿。《伤寒杂症保命歌括·胀满》:“水胀者,因脾土受湿,不能制水,水渍于肠胃而溢于体肤。”

疮毒内攻: 肌肤患有疮疖,疮毒湿热内攻,致肺失通调,脾失转输,发为水肿。《济生方·水肿》:“又有年少,血热生疮,变为肿满。”

饥饱失调: 长期饥饱失调,脾气日渐亏损,脾虚失运,水湿内停,遂成水肿。

劳欲过度: 劳倦伤脾,纵欲伤肾,日久脾肾俱虚,脾虚则转输无权,肾虚则开阖不利,不能化气行水,以致水液停聚,泛滥成肿。

分类 至为繁复,《内经》根据病因病性分为风水、石水、涌水;张仲景按病因脉证分为风水、皮水、正水、石水,《金匮要略·水气病脉证并治》:“风水其脉自浮,外证骨节疼痛,恶风;皮水其脉亦浮,外证胕肿,按之没指,不恶风,其腹如鼓,不渴……,正水其脉沉迟,外证自喘;石水其脉自沉,外证腹满不喘。”又按五脏的证候分为心水、肝水、肺水、脾水、肾水,即五脏水,如:“心水者,其身重而少气,不得卧,烦而躁,其人阴肿;肝水者,其腹大,不能自转侧,胁下腹痛,时时津液微生,小便续通;肺水者,其身肿,小便难,时时鸭溏;脾水者,其腹大,四肢苦重,津液不生,但苦少气,小便难;肾水者,其腹大,脐肿腰痛,不得溺,阴下湿如牛鼻上汗,其足逆冷,面反瘦。”《中藏经》分为十水,即: 青水、赤水、黄水、白水、黑水、玄水、风水、石水、里水、气水。《诸病源候论》也有十水候,即青水、赤水、黄水、白水、黑水、悬水、风水、石水、暴水、气水。与《中脏经》略有不同。《三因极一病证方论》则按五脏六腑而分为十水,即心水、肝水、肺水、脾水、肾水、胆水、大肠水、膀胱水、胃水、小肠水。金元时代,朱丹溪总结前人的理论和经验,将水肿分为阴水和阳水两大类,对临床辨证有一定的指导意义,后世又有虚肿与实肿之分,但《医宗必读·肿胀》说:“阳证必热,热者多实,阴证必寒,寒者多虚”,因此,阴水与虚肿,阳水与实肿,又有其内在的联系。阳水包括风水、皮水;阴水包括正水、石水;实肿包括气肿、血肿、风肿、湿热肿;虚肿包括脾虚水肿和肾虚水肿。

辨证要点 首先应分清阳水和阴水。阳水起病急骤,从面目先肿,肿势以腰以上较甚,肤色光亮而薄,按之凹陷易于恢复,多因外感风邪水湿所致;阴水起病缓慢,从下肢先肿,肿势以腰以下较甚,肤色萎黄或灰黯,按之凹陷恢复较慢。多因劳欲过度,脾肾亏虚所致。《丹溪心法·水肿》:“若遍身肿,烦渴,小便赤涩,大便闭,此属阳水。……若遍身肿,不烦渴,大便溏,小便少,不涩赤,此属阴水。”其次要辨明虚实,水肿患者,青少年病人新感外邪,多属实证;年老或久病患者,正气必虚,但水邪内停为实,因此多本虚标实。《医宗必读·肿胀》说:“小便黄赤、大便秘结为实;小便清白、大便溏泄为虚”,“脉滑实有力为实;弦浮微细为虚”;“色红气粗为实,气悴声短为虚”。

治疗原则 在汉唐以前,主要以攻逐、发汗、利小便等为大法,如《素问·汤液醪醴论》说:“平治于权衡,去菀陈莝,……开鬼门,洁净府。”《金匮要略·水气病脉证并治》指出“诸有水者,腰以下肿,当利小便;腰以上肿,当发汗,乃愈。”后世乃增入健脾、补肾、温阳等法,在治疗上有了较大的发展。《丹溪心法·水肿》:“水肿因脾虚不能制水,水渍妄行,当以参术补脾,使脾气得实,则自健运,自能升降运动其枢机,则水自行。”《景岳全书·肿胀》:“温补即可以化气,气化而全愈者,愈出自然。消伐所以逐邪,逐邪而暂愈者,愈出勉强,此其一为真愈,一为假愈,亦岂有假愈而果愈哉!”景岳所指假愈,系指虚证用消伐而暂愈复发者。《医门法律·水肿》说:“肾司开阖,肾气从阳则开,……肾气从阴则阖,阴太盛则关门常阖,水不通而为肿。”故久病虚肿,一般多用温肾药,有较好疗效。

水肿病人的饮食,古代早有记载,《千金要方·水肿》指出:“鱼勿用盐”,“莫恣意咸物”,《世医得效方·肿满》:“惟忌盐,虽毫末许不得入口”,说明前人对水肿忌盐已有深刻的认识。

祖国医学有关水肿的论述,包括现代医学的急、慢性肾炎,充血性心力衰竭,内分泌失调以及营养障碍等疾病所出现的水肿,至于肝脏性水肿,因以腹水为主要特征,另属鼓胀病的范围,但亦当与水肿联系互参。

水肿

细胞外液体容量增多,积聚在组织间隙内称为水肿。浆膜腔或体腔有液体积聚则称为体腔积液或积水,就其性质来说积水也属于水肿。

水肿液的水分来自血液,其晶体成分与血浆所含者相似,但蛋白质含量较血浆为低。炎症性水肿时由于毛细血管壁的通透性增加,水肿液中的蛋白质含量可达3~5g/dl,称为渗出液;非炎症性水肿液的蛋白质含量较低,低于2.5g/dl,比重低于1.018,称为漏出液。

由于发生部位不同,水肿组织的形态也不一样。皮下组织水肿时,出现皮肤肿胀,颜色苍白,组织弹性降低,以指压之残留压痕(指压性水肿),切开有澄清的水肿液溢出。粘膜有水肿时,局部隆起,严重时使粘膜与粘膜下的组织分离形成水泡。有时粘膜充满水肿液呈半透明胶冻样(如喉头粘膜水肿)。肺水肿时,水肿液聚积于肺泡腔内,使肺肿胀,质地变实,重量增加,切开有泡沫状液体自切面流出。脑水肿时,脑肿胀,脑回变扁平,脑沟变浅,小脑肿胀,受枕骨大孔压迫出现压痕(脑疝)。显微镜下,水肿液被伊红染成红色,其着色深浅取决于水肿液内所含的蛋白质量的多少。皮下结缔组织纤维及细胞受水肿液分隔其间,并可见到细颗粒沉淀物,即为水肿液中的蛋白。水肿的发病因素很多,归纳起来有以下两方面因素。1. 血管内外的液体交换障碍: 正常情况下组织间隙内的液体与血管内血液液体成分不断地进行交换,使组织液的生成和回流处于动态平衡。影响这个平衡有四种力量:毛细血管血压和血浆胶体渗透压,组织液流体静力压和组织液渗透压。当上述几种力量有改变时就有可能成为导致组织液增加的因素,形成水肿。归纳起来,引起血管内液体大量外出及组织液回流障碍的因素有以下五种。

(1) 毛细血管内的压力增高。发生在静脉回流受阻时,如局部静脉因肿瘤或其他因素压迫或血栓阻塞时形成的水肿,左心衰竭引起肺静脉压增高时发生的肺水肿等。(2) 血浆胶体渗透压的降低。血浆蛋白的减少可使血浆胶休渗透压降低,当它降低到不能再与血液流体静力压相抗衡时,结果增加了液体自毛细血管动脉端外漏而减少毛血管静脉端的再吸收,使液体在组织间隙积留而形成水肿。属于这种因素引起的水肿有因蛋白质摄入不足或吸收障碍而引起的营养不良性水肿、大量蛋白尿而致血浆蛋白丧失过多的肾病性水肿等。

(3) 毛细血管和细静脉通透性的增加。毛细血管内皮的作用如半透膜。血管内及组织间隙间的水分及电解质可通过这样的膜交换,但血浆蛋白等大分子物质则一般不能通过。现知,通过毛细血管的物质主要是从它的内皮细胞间的小孔透过的。任何能损伤血管内皮 (包括使内皮细胞间小孔扩大)的因子,均可增加血管对蛋白质类胶体物质的通透性。蛋白质由血管漏出到组织间液中则降低了血液的有效胶体渗透压,并增加组织间液的胶体渗透压,结果使液体由血管渗出而引起水肿。实验发现,这种因通透性增高引起血管内液体的漏出主要发生在细静脉,而且血浆蛋白是通过细静脉内皮细胞间的小孔漏出的。临床上因血管通透性增高而发生的水肿可见于炎症、过敏反应、药物及化学物质中毒、缺氧等时。

(4) 组织液渗透压升高。组织液的胶体渗透压甚小,与血管内血浆蛋白的渗透压相比微不足道。这种状态有利于组织液向末梢细静脉内回流。但组织液的胶体渗透压也可因各种因素(如血管通透性增加、淋巴回流障碍等)使蛋白质潴溜而增高,从而助长水肿的发生。除此以外,细胞外液中,钠离子浓度的增高也可引起组织液晶体渗透压的升高,从而促进水肿的发生。通常在细胞外液中钠与水的量有一定比例,如上述维持细胞外液钠的浓度正常而发生的水肿称为正钠性水肿。

(5) 淋巴回流障碍。正常状态下组织间隙即使稍有液体积留,如淋巴回流通畅则仍不会发生水肿。但如较大淋巴管或多数小淋巴管同时阻塞,则局部组织液将发生潴留而引起水肿,称为淋巴性水肿。例如乳腺癌根治手术清扫腋窝淋巴结后可发生该侧上肢水肿,广泛的癌性淋巴管炎可致局部组织水肿,丝虫病的淋巴管阻塞可引起患肢水肿。

2. 体内钠水排除障碍: 正常时肾脏通过滤过和再吸收功能维持体内水钠代谢动态平衡,当肾脏的这些功能紊乱时,可使水、钠在体内过多的潴留而形成水肿。如急性肾小球肾炎由于毛细血管内皮细胞、血管系膜细胞的增生肿胀,使肾小球毛细血管腔受压变窄,阻碍血流,致滤过率显著降低,引起水钠潴留,形成水肿。但是,肾排钠障碍的主要原因在于肾小管对水、钠的再吸收增强。急性肾小球肾炎时醛固酮分泌过多,增强肾小管对钠的再吸收,钠潴留使血液中晶体渗透压增高,刺激血管壁的渗透压感受器,引起垂体后叶分泌较多的抗利尿激素。后者可以作用于肾远端曲管,使水的再吸收增加,这样,就有过多的水潴留于组织间隙。此外,在调节水盐代谢方面,还有一种所谓第3因子,又称排钠激素,可控制近端曲管对钠的再吸收,是除肾小球的滤过及醛固酮作用之外的影响体内钠离子浓度的第三个因素。它的分泌减少可引起钠水潴留。但现在对它的性质及产生部位仍有不同看法。动物肾脏微穿刺技术证明,肾脏近端曲管再吸收的钠量随着肾小球滤过率的变化而变化,这种现象称为肾小球肾小管平衡。这种平衡保证了钠、水的进出平衡,故平衡障碍在水肿的形成上也被认为是一种重要因素。心性、肾性、肝性水肿都认为和肾小球小管平衡障碍有关。

水肿根据其发生的部位可分为全身性及局部性二大类。此外还有常见内脏器官如肺、脑的水肿。全身性者包括心性、肾性、肝性、营养不良性和特发性水肿等。局部性者有淋巴性、血管神经性、淤血性、炎性和神经病性水肿等。

心性水肿 指在慢性充血性心力衰竭患者所发生的全身性水肿。水肿为全身性,但在受重力作用的下垂部位更加明显,可同时累及皮下组织及内脏,也可引起浆膜腔积液。在此种水肿的发生上,钠、水潴留和毛细血管内压升高是两种主要因素,而前者看来更为重要。

心功能不全时,由于心脏血液回流障碍,使静脉压及毛细血管压增高,阻止组织间水分返回血液。腔静脉内压升高也可使淋巴液由胸导管进入颈静脉的阻力增加使淋巴回流受阻。这些都可促进水肿的形成。但是也有证明,慢性充血性心力衰竭患者的静脉压增高并非简单地由于静脉回心血流障碍,而是继发于体内水钠潴留所致的血容量过多。

肾性水肿 主要见于各种肾炎及肾病综合征。水肿常首先出现于眼睑及面部,晨起时明显。以后水肿可扩延到全身。急性肾小球肾炎的水肿原因较复杂,可能主要与肾小球的病变所致的滤过率降低有关,全身毛细血管通透性增加和并发的心功能不全也可能是引起这种水肿的因素之一。慢性肾功能不全时的水肿除肾小球滤过率降低及肾小管重吸收功能降低外,还常因同时合并心功能不全或蛋白尿所致的血浆蛋白过低。肾病综合征的水肿是大量白蛋白从尿中排出,造成血浆胶体渗透压降低所致。近年认为血容量降低是引起水钠潴留的重要原因。已经证明,肾病综合征患者尿中排出的醛固酮增多,血中抗利尿激素也增多。但此时的水、钠潴留并不能防止血容量的降低,反而水钠潴留会加重血液的稀释,使血浆胶体渗透压进一步降低,结果只是使更多的液体由血管内漏出到组织间隙,加重水肿。

肝性水肿 肝疾患时肝细胞合成白蛋白减少,使血浆胶体渗透压降低,同时肝细胞对醛固酮和抗利尿激素的灭活能力降低,这些因素均可引起水肿。腹水的形成因素较为复杂。门静脉压力增高(引起肝窦内高压)及肝淤血引起的肝、肠淋巴液生成增多,其生成速度超过回流速度,乃由浆膜大量渗入腹腔形成腹水。因肝功能障碍引起低蛋白血症及醛固酮和抗利尿激素增加等均可促进腹水的形成。

营养不良性水肿 摄食不足,吸收不良,或经肠道丢失过多的蛋白质(如某些蛋白丢失性肠病)均可引起水肿。水肿出现时患者常已有较长时期的营养不良,皮下脂肪及肌肉均已消耗。水肿的特点常是水肿液积聚在脂肪和肌肉均已萎缩的皮下组织的疏松囊内。水肿处软,可陷性,开始在面部,以后扩展到全身。重者可有胸、腹腔积液。此种水肿的发生机理过去曾认为低蛋白血症是唯一发病因素,但以后发现这种水肿的程度与血浆白蛋白的减少并不平行。因此这类水肿的形成还可能有其他因素参与,如营养不良患者因长期消耗而心功能低下,心排出量下降,以致肾血流量减少,排出钠、水减少。

特发性水肿 又称特发性周期水肿,常在中年妇女出现,发病时常有明显的精神神经症状,如神经质、情绪不安定、忧郁、植物神经功能紊乱等,故又称为精神性水肿。水肿为全身性,好发于颜面及四肢,尤其是眼睑部多见。水肿的出现有周期性,并受体位及活动的影响。有时因水肿可使体重在一日之内明显增加。发病机理不明,可能与女性激素异常等因素有关。水肿区小血管的电子显微镜检查,可见小血管的基底膜异常。因此,水肿可能是毛细血管通透性增高的结果。

淋巴性水肿 因淋巴回流障碍造成组织液潴留而引起。根据发生原因可分为原发性及继发性二种。

(1) 原发性淋巴性水肿: 属于这类水肿有:

❶单纯性先天性淋巴性水肿。

❷遗传家族性先天性淋巴性水肿或弥Milroy病。以上二种水肿均有淋巴管发育障碍如结构发育不良、异常扩张、淋巴管瓣关闭不全等,常见于下肢。

❸青春性淋巴性水肿。常发生在10~25岁间的女性患者,病因不明。开始于一侧或两侧足部,缓慢发生,病程长,水肿肢体可增大至正常的数倍。水肿也可上延至躯干。(2) 继发性淋巴性水肿: 多因手术摘出淋巴结、淋巴管,受肿瘤压迫及瘢痕的牵扯而引起淋巴回流障碍,如乳癌根治术摘除腋窝淋巴结后可发生同侧上肢的弥漫性水肿。再如胸、腹部淋巴管因肿瘤或慢性炎症引起的阻塞,可致该区引流组织的水肿。此时如淋巴管内压显著增高,有时可导致淋巴管破裂,含脂质的淋巴液流入胸腹腔形成乳糜性胸水或乳糜性腹水。这种情况也称为淋巴漏出。血管神经性水肿 所谓Quincke水肿也属于此类。水肿是因组织铵、激肽及其他血管活性物质作用于血管壁使其通透性增高所引起的。目前认为这种水肿的发生与变态反应及遗传因素有关。属于变应性发生者常因食物、药物、感染、环境物质的刺激,激发局部组织出现一时性水肿,可与荨麻疹、皮肤划痕或红斑伴发,故又名荨麻疹性水肿或Milton荨麻疹。与遗传性因素有关的血管神经性水肿多为弥漫性的,可累及眼睑、口唇、舌及躯干,若累及胃肠道则出现腹痛。有的水肿呈游走性发生,又名游走性水肿。水肿区坚实,无压痕,一般持续数日即消失。发生机理尚不明,可能和C1酯酶抑制物缺乏有关。C1酯酶是补体的活动型组成成分。如将C1酯酶注射到正常人皮内,并不引起肿块和潮红反应,但如注射到这类水肿病人皮内,则引起潮红硬结性水肿。

遗传性水肿 又称Milroy水肿,为无任何明显原因或身体损伤发生的慢性水肿,属于原发性淋巴性水肿。明显带有遗传性质,其发生可能和淋巴回流障碍有关。水肿处皮下可见扩张的淋巴管聚集。

淤血性水肿 静脉的机械性阻塞可引起静脉压的增加从而引起水肿,故又称静脉阻塞性水肿。下肢静脉如髂总静脉有血栓形成或因肿瘤、妊娠子宫的压迫所引起下肢水肿即属于这类水肿。这类水肿的发生也可能有其他因素参与,如因淤血引起的局部组织缺氧常导致血管壁通透性增加等。

姿势性水肿 又称体位性水肿。长时间站立者,下肢因重力关系静脉压增高,其足部及踝部可发生水肿。活动时肌肉收缩可促进淋巴液及静脉血液回流,故不发生这类水肿。常为一时性的,平卧休息后即消失。

炎性水肿 炎症灶局部常出现水肿。水肿的发生主要是由于炎症灶局部产生的某些血管活性胺类(组织胺、5-羟色胺)、蛋白质分解的多肽类物质(如缓激肽、舒血管肽等) 引起局部毛细血管通透性升高的结果。炎症区的组织坏死崩解,大分子的蛋白质分解成小分子,使局部组织胶体渗透压升高,也能促进炎性水肿的发生。

神经病性水肿 在癔病及某些神经疾患时可能发生水肿。水肿局部呈限局性肿胀,似脂肪瘤,亦称假性脂肪瘤。

移动性水肿 发生于罗阿丝虫病,又称罗阿丝虫性水肿。该病常见于热带西非洲。水肿可能是机体组织对丝虫代谢产物的过敏反应。水肿区周围组织可见多量嗜酸性白细胞浸润。

致密性水肿 见于硬皮病。该病的早期病变为皮下胶原纤维肿胀,并为水肿液体所分散,其间有淋巴细胞浸润。具有这种水肿表现的硬皮病也称水肿性硬皮病。恶性水肿 皮肤炭疽时在皮下组织可发生严重水肿(恶性水肿型皮肤炭疽)。水肿区可伴有或不伴有急性炎症的表现。由此处易发生全身感染而形成败血症。

膀胱大泡性水肿 又名大泡性膀胱炎。常在尿毒症及早期放射性膀胱炎时见之。膀胱粘膜明显水肿并呈大疱状,有时形似息肉。

胎儿水肿 因母子的Rh血型不合或ABO血型不合引起新生儿溶血病。通常出现于出生后几天后,患儿有明显的全身性水肿,黄疸,贫血,肝脾肿大,血中有核红细胞增多并有Rh抗体。这种水肿称为胎儿水肿。本病的极重病例出生时已成死胎。水肿的发生可能与缺氧引起毛细血管壁通透性增加有关。

声门水肿 喉头上部的疏松组织的急性水肿。会厌皱襞及会厌周围组织明显肿胀,张力加大,假声带也可受累。这种病变可因阻塞上呼吸道导致患者窒息。引起声门水肿的原因除心、肾疾患之外,在一些炎症疾患如白喉、结核、扁桃体炎、咽峡炎等也可引起。

肺水肿 液体由肺间质小血管渗出进入肺泡或间质内。肺水肿的发生原因可有:血液动力学障碍、刺激性或毒性气体的吸入、低蛋白血症、变态反应、淋巴梗阻、创伤、缺氧等,其中最常见的是前二种因素。肺水肿时,肺含气量少,质地变实而有弹性,体积增大,重量可较正常增加2~3倍。切开时有泡沫样液体流出。压之有时留指压痕。镜检,在肺泡间隔的间质及支气管、小血管周围可见有水肿液的积聚,水肿液渗至肺泡腔内时,苏木素伊红染色可见红染的液体充满肺泡腔内,其中并有颗粒状蛋白沉淀物。早期水肿液仅限于积聚在肺泡间隔的血管周围,肺泡间隔由于液体的积聚而增厚,胶原纤维分离。间隔中的毛细血管基底膜及膜性肺细胞(Ⅰ型肺细胞)基底膜可进一步遭到破坏,加重了水肿液向肺泡腔内流入。

水肿液在肺泡腔内聚集可使肺泡的正常换气功能障碍,引起呼吸困难及缺氧。肺水肿也易合并细菌感染,发生肺炎。肺泡间隔发生的慢性水肿可引起肺泡间隔的纤维增生。

长期生活在平原者迅速进入高原地带,身体尚不能适应这种变化时,可以出现急性肺水肿,称急性高原性肺水肿。

脑水肿 因脑外伤、中毒、缺氧等导致脑血管通透性增高,液体成分渗出到血管周围腔隙并进入到脑实质内。此外,在脑脊液循环受阻时积存于脑室内的脑脊液由于压力增高渗入脑室周围脑组织之内,也可继发脑水肿。只有脑体积的肿胀而无脑组织间液的积聚者称为脑肿胀。脑水肿时肉眼可见脑体积增大,脑回变扁平,脑沟变浅。表面及切面湿润,有光泽。有时脑水肿严重,小脑肿胀受枕骨大孔压迫出现压痕(脑疝)。镜下可见血管及神经细胞周围间隙扩大,充满含血浆蛋白的水肿液。有时游离的水肿液还可在血管周围聚集成池。水肿液体富含蛋白时,苏木素伊红染色显嗜酸性,红染而易于辨认。如用Masson三色染色时,由于液体蛋白含量的不同可染成淡蓝、深蓝或紫色。急性期脑水肿只是由于脑体积的增加而引起脑压增高。晚期则有髓鞘的损伤,髓鞘呈带状或结节状肿胀而后崩解。神经细胞轴索也发生膨胀、断裂而崩解(水肿性坏死)。水肿时间长时也伴有神经胶质细胞的变性及反应性增生。一般神经细胞在轻度水肿时无变化,只在晚期时才引起损伤,发生一系列退行性变。脑水肿时,电镜下星形细胞内有液体潴留,这是通过胞饮过程,血浆液体成分通过血管内皮细胞穿过基底膜移行到血管周围的星形细胞内而发生的,胶质细胞可以发生广泛高度的水肿。

水肿

人体组织间隙内有过量液体积聚时称为水肿,通常是指皮下水肿而言,这种液体称为水肿液。

病因与发病原理 在正常机体中,血管内液体不断从毛细血管小动脉端滤出至组织间隙成为组织液,另一方面组织液又不断从毛细血管小静脉端回吸入血管中。二者经常保持动态平衡,因而组织间隙中无异常过多的液体积聚。保持这种平衡的主要因素是: 毛细血管内静水压;血浆胶体渗透压;组织间隙的机械压力(组织压)与组织液的胶体渗透压。

液体从毛细血管动脉端滤出至组织间隙的综合力=毛细血管内静水压-血浆胶体渗透压-组织压+组织液渗透压。

组织液回吸入血管内的综合力=组织压+血浆胶体渗透压-组织液胶体渗透压-毛细血管小静脉端静水压。

滤出综合力与回吸综合力相等才能保持体液分布的平衡。上述任何因素(常为多种)的异常均可产生水肿。概括水肿产生的主要因素为: 钠与水的潴留 (如继发性醛固酮增多症);毛细血管滤过压升高(如右心功能不全);毛细血管通透性增高(如急性肾炎);血浆胶体渗透压降低(如低白蛋白血症);淋巴回流受阻(如丝虫病);组织压降低(如肥胖者的水肿)。

根据水肿发生的部位与性质,可区分为全身性与局限性,炎症性与非炎症性,压陷性与非压陷性。

水肿的病因分类(见表)。

在分类各种病因中,全身性水肿以心病性、肾病性、肝病性、营养不良性与特发性水肿为常见;局限性水肿则以炎症性与静脉回流障碍者为多。在某些疾病 (如结缔组织病、内分泌障碍疾病)中,原发病的临床病象往往明显,水肿仅为一个次要症状,诊断常无困难。但有些水肿患者体内可有多种导致水肿的病因存在,以致增加诊断的复杂性。

诊断步骤 须注意下列几方面。

问诊 注意水肿的分布部位、性质、程度、起病时间、发病缓急、发展过程等,以及与体位、月经周期的关系,心、肝、肾及内分泌系统等病史,营养状况及药物治疗史等。清晨起床时出现眼睑水肿多为肾炎的早期症状。心病性水肿常在足部开始,且于午后加重,卧床患者则以骶部水肿明显。如心力衰竭患者出现面部水肿,表明病情较重,且常伴有营养不良与肝脏受损所致的血浆白蛋白降低。以腹水为主要表现者应多考虑肝病性,但也见于慢性缩窄性心包炎、腹腔恶性肿瘤、结核性腹膜炎(参见“腹水”条)等。肝病时出现全身性水肿,常提示营养高度不良与较重的肝功能损害存在。肾病性水肿与营养不良性水肿多为全身性,水肿的分布与体位关系不大,眼睑与颜面浮肿较明显。水肿出现于面、颈、上肢与上胸部,形成“披肩状”水肿者,是上腔静脉阻塞综合征的特点。水肿局限于两下肢者须考虑下腔静脉阻塞综合征、腹腔肿瘤或妊娠子宫的压迫等,但也可能为全身性水肿的前奏。一侧肢体水肿常由于静脉或淋巴管受压或阻塞。急骤发生的颜面、唇、舌与口腔粘膜的水肿则往往为血管神经性水肿,常与药物、食物或周围环境中致敏物质过敏有关。四肢局限性水肿伴疼痛者须注意感染、昆虫咬伤等所致。

水肿的病因分类

| 全 身 性 水 肿 | 心病性水肿 肾病性水肿 肝病性水肿 营养缺乏性水肿(低蛋白血症、维生素B1缺乏症) 结缔组织病所致的水肿 系统性红斑狼疮、硬皮病、 皮肌炎 内分泌障碍疾病所致的水肿 垂体前叶功能减退症、 粘液性水肿、皮质醇增多症、原发性醛固酮增多症、经 前期紧张综合征、妊娠高血压综合征等 药物所致的水肿 特发性水肿 其他原因所致的功能性水肿 |

| 局 限 性 水 肿 | 局部炎症所致的水肿 静脉回流障碍所致的水肿 肢体静脉血栓形成及血 栓性静脉炎、下肢静脉曲张、慢性上腔静脉阻塞综合 征、慢性下腔静脉阻塞综合征 淋巴回流障碍所致的水肿 丝虫病、非特发性淋巴 管炎、淋巴结切除后 流行性腮腺炎并发胸骨前水肿 血管神经性水肿 神经营养障碍所致的局限性水肿 局部粘液性水肿 烧伤、冻伤所致的水肿 |

伴随症状: 伴有呼吸困难者常为心病性。伴黄疸、腹水与肝肿大者提示为肝病性,也可为心病性。有慢性腹泻、消耗性疾病或消化障碍者则须考虑水肿为营养不良性;如伴手足麻木、软弱、四肢运动障碍者提示为维生素B1缺乏症。伴畏寒、乏力、反应迟钝、少动懒言等症状,则应考虑甲状腺功能减退症与垂体前叶功能减退症所致。水肿于月经期前7~14天出现,伴兴奋性增高、头痛、烦躁、失眠等症状者,常为月经前期紧张综合征。特发性水肿几乎只见于女性,往往与月经有关,呈周期性,但晨间与晚间的体重差别较大,卧床可使尿量增加,水肿消退。妊娠24周以后出现明显的水肿与血压增高,须注意妊娠高血压综合征。

体格检查 注意水肿的部位,压陷性或非压陷性,有无伴潮红、灼热、疼痛,患部皮肤其他表现等。由疖、痈、丹毒、蜂窝织炎或昆虫咬伤所引起的局部水肿常伴皮肤潮红、灼热、疼痛与压痛。流行性腮腺炎伴发胸骨前水肿,皮肤虽可呈暗红色,但无压痛。下肢静脉曲张晚期,局部皮肤往往有色素沉着与慢性溃疡形成。肾病性与营养不良性水肿时,其水肿液积聚于皮下松弛组织中,故指压凹陷明显。反之,象皮肿、粘液性水肿、硬皮病等则患部皮肤韧实、增厚,压之无凹陷性。象皮肿患部皮肤粗糙增厚如皮革样、起皱折,多发生于下肢、阴囊或大阴唇等处。局部粘液性水肿多发生于胫骨前与足背,皮肤呈结节状增厚、粗糙、隆起,毛孔粗大如猪皮样,可呈红、棕、紫或正常颜色。

心病性水肿患者常被迫采取半坐卧位或端坐位,但缩窄性心包炎例外。肝脏病、肾脏病与营养不良所致水肿,即使水肿很明显,一般尚能平卧,除非高度腹水引起明显的膈上移。上腔静脉阻塞综合征患者头面部紫绀,颈静脉怒张,前胸部皮下浅静脉扩张、血流方向向下。下腔静脉阻塞综合征与肝硬变患者均可伴有腹水与腹壁静脉曲张,但前者腹壁静脉血流均向上,而肝硬变时脐以上静脉血流向上,脐以下静脉血流向下。心原性水肿虽可有肝肿大、腹水与下肢水肿,但同时有颈静脉怒张与肝颈静脉回流征阳性。双下肢麻木感、膝反射消失与下垂性水肿是维生素B1缺乏症(脚气病)的特征。

实验室检查 严重贫血患者的水肿,多为低蛋白血症。尿常规与肾功能异常提示水肿为肾病性。有乳糜尿或乳糜血尿者,水肿多由于丝虫病引起,须进一步检查血中微丝蚴确定诊断。肾病综合征、营养不良、肝病所致水肿常可证明有低白蛋白血症。肝病所致水肿常伴有肝功能减退。疑为特发性水肿者可作立卧位水试验,若立位尿量低于卧位50%以上,则符合本病,有条件时应作血浆肾素活性与血、尿醛固酮浓度测定协助诊断。

器械检查 上腔静脉阻塞综合征、心功能不全、缩窄性心包炎所致水肿伴肱静脉压升高。心瓣膜病所致水肿,胸部X线检查显示心脏增大,而缩窄性心包炎时心脏不增大,有时可见心包钙化。纵隔肿瘤可经X线胸片显示,并可证实上腔静脉阻塞的原因。局部静脉阻塞所致水肿可作静脉造影检查,以显示阻塞的部位。淋巴管阻塞所致水肿,淋巴系统造影可明确诊断。患部皮肤及(或)肌肉活组织检查对局部性粘液性水肿、硬皮病、皮肌炎等的诊断意义较大。

水肿

水肿俗称浮肿,指体液积聚于皮下及软组织等细胞间隙过多而发生的临床表现。同时还可积聚于胸腹腔等体腔内及内脏,水肿可轻可重,可为局限性或全身性,视不同病因而分布有所不同。

病因 在正常人体内,体液从动脉端毛细血管流向管外组织细胞间隙,又从组织间隙回流入静脉端毛细血管,经常处于动态平衡状态中。当血浆外渗多于组织间液回流量则发生水肿。毛细血管内血浆与组织间液的交流取决于毛细血管内静水压、血浆胶体渗透压及毛细血管外组织压。促使动脉端毛细血管中体液外渗的力量是静水压; 促使静脉端毛细血管中体液回流的力量是血浆胶体渗透压及血管外组织压。在生理情况下,体液外渗量及返流量常维持相对平衡,故细胞间液量及成分非常稳定而无水肿。此外,体液尚交流于淋巴管内外,毛细血管及淋巴管的通透性亦为体液交流的决定因素,因此,引起水肿的因素有如下几种。

毛细血管及淋巴管通透性增加 毛细血管及淋巴管为半透膜,血浆及淋巴液中除蛋白质等大分子外水与钠离子等小分子均易透过,当组织受伤、发炎或有过敏反应时,其通透性可增高而血浆中体液及蛋白质外渗量常多于返流量而发生水肿。当血管及淋巴管阻塞时亦可因血浆及淋巴液静水压及通透性增高而外渗量增多。此外,在生理条件下可因温度上升、毛细血管扩张而通透性增高; 由于久立,受地心吸引力影响而静水压增高,促进体液外渗量增大,常见于妇女特发性水肿,尤以夏天较多见。

血浆蛋白低下 当血浆蛋白低下,尤其是影响渗透压较大的小分子白蛋白降低时,血浆胶体渗透压降低使水分回吸入血管内的力量减弱常引起水肿。此种水肿常见于肾病综合征、肝病、营养病等所引起的血浆蛋白低下,当总蛋白低于5.3g/dl或白蛋白低于2.5g/dl可发生水肿。又因有效血容量下降,刺激醛固酮与ADH分泌,使水钠回吸收增多而水肿。

水钠潴留 除醛固酮与ADH促进水钠潴留外,当肾滤过率减少时及肾小管回吸收增多时,亦可发生水钠潴留,常见于肾、心、肝脏等疾患中。水钠增多时,体液总量常增多,血容量及细胞外液亦增多而发生水肿。血液静水压增高 当心力衰竭而排血困难时常发生血瘀而静脉压增高。如左心室衰竭时,则肺循环静脉压升高,可引起肺瘀血与肺水肿; 当右心室衰竭或全心衰竭时,则体循环静脉压增高,可引起肝脏等内脏及全身瘀血水肿,甚而胸腹腔内积液等。当静脉内血栓形成,静脉回流受阻,静水压升高而阻塞远端发生水肿,见于下肢静脉及上腔静脉阻塞所引起的下肢及上半身及头颈部水肿。

血管外组织压下降 细胞间液中蛋白质含量甚微,影响组织水肿发生的主要因素为组织压,如组织松弛,压力较低,则易于积液,如眼睑、阴囊等处易于发生水肿,老年人组织松弛亦易水肿、胸腹腔中也易于积液。

在多种疾病中引起水肿的因素大都系复合性者,如心力衰竭时,可因输出量减少、肾小球滤过率减少而水钠潴留; 又因有效循环血容量减少引起醛固酮及抗利尿激素分泌增多使水钠潴留; 还因体循环瘀血、静脉压升高、缺氧引起毛细血管通透性增高,使水钠潴留而水肿。肝硬化时由于:

❶肝淋巴液形成增多;

❷门静脉压增高;

❸水钠潴留(继发性醛固酮增多及抗利尿激素灭能减弱);

❹血浆蛋白,尤其是小分子白蛋白低下引起腹水及水肿。肾病综合征中亦因多种因素引起水肿。

分类 根据引起水肿的原因可分功能性及器质性两大类。

功能性 有下列三种:

❶经前期周期性水肿: 见于月经后半周期从排卵后逐渐开始至来潮前达最高峰,行经后消失,有眼睑、下肢轻度水肿及腹胀感,或体重稍增加而有身重感。可能与雌激素的滞钠作用有关。

❷体位性水肿: 多见于女性久立劳累时出现水肿,平卧后即消失,故水肿与体位有关,常伴有神经官能症。原因未明,可能由于久立后血液瘀积于下肢,有效血容量减少而发生继发性醛固酮及抗利尿激素增多所致。此类病人较肥胖,故又称水钠潴留性肥胖症。

❸特发性水肿: 多见于女性,尤其在夏季,下肢可轻度水肿,有时呈凹陷性,可伴乏力厌食等,可能与高温季节微血管扩张和血管壁通透性增高有关。

器质性 又可分为局限性与全身性二大类。

(1)局限性水肿: 常见于:

❶炎症: 有红、肿、热、痛等局部炎症表现,见于疖痈丹毒及蜂窝织炎等炎症组织。

❷过敏:见于血管神经性水肿(口唇、眼睑等处骤发水肿)和过敏性或接触性皮炎等。

❸创伤:组织创伤包括灼伤、冻伤等,常因毛细血管壁通透性增高而发生局部水肿。

❹中毒: 如蛇毒、蜂毒等局部受伤处水肿。

❺静脉或淋巴管阻塞:如纵隔肿瘤、胸腔内主动脉瘤、或淋巴结肿瘤或肿大等压迫上腔静脉,使血液回流受阻,可引起头、颈、上肢上前胸等水肿,称为上腔静脉综合征。当下腔静脉由于血栓阻塞或受腹内癌瘤肿块压迫时,发生二下肢、腹壁水肿,静脉曲张和腹水及瘤肿等本身的症状,总称为下腔静脉综合征。如锁骨下静脉或腋静脉回流受阻则患侧上肢水肿。如髂总静脉回流受阻则患侧下肢水肿。当腹股沟淋巴结肿大或下肢淋巴管炎引起回流受阻时(如丝虫病等)则发生下肢象皮肿。

❻代谢内分泌失常: 见于甲状腺功能亢进症中胫前粘液性水肿。

❼神经营养性: 见于肢体瘫痪时。

(2)全身性水肿:

❶心源性: 左心衰竭引起肺水肿,右心衰竭引起肝脏等内脏及全身水肿。全心衰竭引起全身瘀血水肿。

❷肾原性: 各期肾炎、肾病综合征、急慢性肾功能衰竭均可引起水肿,轻者仅眼睑浮肿或踝部微肿,重者可现全身水肿伴胸腹腔、阴囊等处积液,以肾病综合征为最严重。

❸肝源性: 任何肝病较严重而引起血浆蛋白低下时,均可出现水肿和腹水,尤以腹水首先发生,下肢浮肿较明显者可能和腹水压迫下腔静脉有关。

❹营养性: 各种原因所引起的营养不良,如发生血浆蛋白低下或维生素B族缺乏,则可引起水肿,一般为全身性,以下肢浮肿尤为明显。重度贫血也可伴有血浆蛋白低下而水肿。

❺内分泌代谢性: 见于甲状腺功能减退症伴粘液性水肿,不论原发性(甲状腺本身的病)、继发性(垂体性)或三发性(下丘脑性)均可现水肿,去氧皮质酮等盐类激素治疗过量等引起水肿。

❻妊娠期水肿: 正常妊娠后期二下肢轻度水肿,这是生理现象,可能与下肢静脉回流受阻及水钠滞留有关。当发生妊娠毒血症时,则肾功能受损常伴以继发性醛固酮增多,除水肿外有蛋白尿、高血压及神经与心血管系多种表现。

防治 为了确切防治,必须查明水肿原因。当查明有水肿体征后,应详询病史,详查全身体征,不少心、肾、肝及营养代谢、内分泌病均可明确诊断。当诊断功能性水肿时应首先除外各种器质性因素,必要时除血尿等常规化验外,尚须辅以多种特殊检查,包括血浆蛋白总量及分类测定。肝肾功能试验、甲状腺功能试验及立卧位水试验等。

许多水肿是可以预防的。在器质性水肿中为炎症、创伤、中毒、营养等因素所引起的水肿,均可预防。心、肝、肾源性水肿,亦可适当治疗病因、调节水盐代谢而防止水肿。治疗方面,以病因治疗为主,辅以对症治疗,包括限制水钠摄入,适当给以利尿剂等。

水肿

水肿系浮肿病未及时治愈,日久转化而形成的病症。热病过多服用泻剂,放血过量,或突然多服寒凉之药,在潮湿之处睡眠等,饮食不易消化及缺乏营养之物,以及受伤、中毒等均为导致水肿加重的因素。以上因素,均能导致胃火衰败,从而巴达干、赫依偏盛,全身各部之分热能减弱及赫依血运行受阻,进而精华与糟粕之分解失常,特别是肾脏及病患脏腑的利水功能减退,则均可导致水液增积,在赫依之鼓动作用下溃散于全身而形成水肿。临床上,应注意观察赫依、希拉、巴达干、血及毒邪等之偏盛。水肿加重,则转化为水臌。临床表现大多有浮肿之病史。主要颜面、胸部、腹部、膀胱部、阴部、胫部、足背等处皆肿胀,肌肉皮肤之间充盈黄水,向下流注于何处,该处便局部肿凸。如睡卧时下侧肿胀尤甚。如系巴达干、赫依偏盛,则头晕、心跳、喘促、身体发凉而颤抖,肌肉紧缩,肿胀,皮肤粗糙,困乏无力。肿势昼间严重,夜晚较轻。舌干涩,脉象沉而数。尿色浅黄而量少。如系血、希拉偏盛,则肿势加剧愈速,胸内烦热,焦躁不安,口渴,眼睛与皮肤皆呈现黄色,脉象急速,脉管疼痛,眼泪色赤,尿色赤黄而量少。温暖时则病情加重。治宜在调理胃火、疏通脉道的前提下,以利水燥湿,断其来源为治则。药物宜投石榴四味散1.5g,加小蜀葵子、螃蟹、甘草、栀子、香青兰各等分研末,与上药同量共服,可扶正胃火,通利水道。然后取藜芦四味散,引用大黄三味汤送服,可缓排水邪。饮食起居方面参见“浮肿”条。

水肿

水肿是下坠浮肿侵入各脏腑中,引起脏腑黄水积聚的一种疾病。是灰色浮肿病的第三阶段,水肿严重,犹如池中灌满水那样,藏医又称“门藏”症(意为积水如池)。

病因 是体内隆、赤巴、培根、黄水、血等在各种外因干扰下发生紊乱所致。这些外因是消化不良,使用泻下法后饮食、起居失常,发烧后放血,过度服凉性药物,劳累后大量饮水,久卧潮湿之地等,造成胃火衰败而发病。

分类 小便旋积水肿1种。血散布水肿、胆汁散布水肿、黄水散布水肿等散布水肿3种。胃漏水症、大肠漏水症、肝漏水症、脾漏水症、肺漏水症、脉瘤漏水症、血瘤漏水症、水瘤漏水症等渗漏水肿8种。小肠溃破水肿1种。合计13种。另外,不明原因引起的水肿1种,中毒引起的水肿1种,共15种。按发病部位分,3种散布水肿为外水肿;8种渗漏水肿为内水肿,小便旋积水肿、小肠溃破水肿、中毒性水肿和不明原因的水肿等4种为特殊水肿。上述水肿按引发病邪总括为隆、赤巴、培根水肿3种,按性质又总括为寒、热水肿2种。

发病机制 根据15种水肿,分别论述。

小便旋积水肿 是由胃中粘液物增多阻塞尿液和下泄隆运行的通道,引起下泄隆回逆,侵入尿液运行的脉道,驱使尿液妄行,积聚于皮下,皮下聚满后回流入尿道而形成。

血散布水肿 未消化的精华侵入肝脏,在肝脏未能生化成正精而形成坏血、黄水窜入肌肤脉道散布于全身而成本病。

胆汁散布水肿 同样原因,肝脏中形成的坏血滴漏入胆囊,迫使胆汁溢出充斥于肌肤而成。

黄水散布水肿 由于久受潮湿寒冷,使用泻下法、放血疗法过度,造成胃火息灭。尔后饮用水和劣酒、奶酪、酪浆、茶水等造成饮食不消化,未消化的食糜通过精华运行的通道进入肝脏,未能生化成正精,而形成坏血,窜入全身脉道导致黄水散布,身体发凉形成。

胃漏水症 如上述由于胃火衰弱,食糜不化,造成胃粘液增多阻塞精华运行的通道,使未消化精华长时滞留于胃部,如渗汗样,从胃中渗漏出水液形成水肿。

大肠漏水症 上述未消化的精华落入大肠,在大肠聚积,渗漏水液形成水肿。

肝漏水症 上述未消化的精华和身体正精不循各自的运行通道而妄行,造成血瘀落于肝脏中,引起肝脏渗漏水液,称肝漏水症。

脾漏水症 同样,落于脾脏,引起漏水,称脾漏水症。

肺漏水症 外伤瘀血流入肺脏血管,引起肺支气管充满黄水,黄水渗漏于横膈膜,形成胸腔积水。

脉瘤漏水症 如上述肝内坏血增多,坏血侵入肝、脾、横膈膜、小肠等的脉管之中,凝结成痞瘤,痞瘤陈旧破裂或渗水,形成漏水症。

血瘤漏水症 未消化的精华在肝脉未能生化成正精而妄行造成血瘀,或创伤引起的瘀血侵入肝、脾,导致肝脾肿大渗血,血凝结成痞瘤,痞瘤陈旧后,痞块消溶,渗漏水液。

水瘤漏水症 如上述肝脏中的坏血变成黄水,黄水窜入脉道,在脉道中形成灰色浮肿,灰色浮肿溃破渗漏水液。

小肠溃破水肿 小肠受外伤瘀血扩散,或痢疾病、骨刺破肠壁等引起小肠粘膜腐烂穿孔,造成尿粪外漏。

不明原因的水肿 由于生活起居反常或突发外因引起渗漏水液,形成水肿。

中毒性水肿 由于化合毒中毒,引起渗漏水液,形成水肿。

症状 分一般症状和分证症状。

一般症状 根据发病的阶段各有其具体症状。

(1) 发病初期:患者体力逐渐衰弱,胃有充满感,气短,心跳,消化力弱,唇舌齿龈发白,腹部沉重,特别是足背、胫内侧、会阴、第十六椎、胃脘、胸口、口和面容、眼睑等人体八水城浮肿。

(2) 中期:中期为水肿的成熟阶段。症状为尿量减少,腹中充满水液,以指弹肾区发出“突突”之声音。这时如果水肿位置固定不变,则可确诊为水肿无疑。

(3) 晚期:晚期为水肿严重阶段,分为寒性水肿和热性水肿两种。其中热性水肿症状为脉弦紧,尿液发红或发黄,痰液色红,喉中痰鸣,眼睛微黄,剑突部位僵硬易结垢,腹鼓胀,青筋暴露,四肢细瘦干枯。寒性水肿症状为脉迟缓,尿液发青,口不渴,胃肠胀鸣,有时出现腹泻,全身肿胀严重,按之出现指痕,变得身粗肢肿如泥塑。水肿发展到晚期,一般预后不良。诊断存亡的标准是热性水肿陈旧后如果出现水液与正血混合充斥血管,替代正血循环,使水肿不能重新产生也不能积聚于固定位置,形成相对稳定的水肿。这时泻下法也难以奏效。尽管如此,但还有存活的一线希望。如果热性水肿发展到食欲不佳、纳食吐呕、咳嗽频繁、眼睛发黄、呼吸短粗、口渴引饮、尿液红黄粘稠量少、体内元气耗尽、体力完全衰弱阶段,预后不良,宜放弃治疗。与之相反,呼吸缓慢,有食欲,不渴,不疼痛,身体轻松,巩膜色白,脉搏平稳,尿液色青者,则预后良好。寒性水肿,如果延误陈旧后,渗水增大,逐渐淹没肺、心、肝等脏器者,生命也就完结。

分证症状

❶小便旋积水肿:矢气逆上影响下泄隆的运行,排尿艰难,每次排出量少,胃胀肠鸣,水液产生迅速。

❷散布水肿:血散布水肿,脉紧弦,尿发红,身体沉重,毫无食欲,胸与胁肋微微刺痛,放出的血清稀如水,色发黄。

❸胆汁散布水肿:呼吸喘急,或气逆上壅,心肺颤动,食欲不振,饭后胃胀,目及小便发黄,下泻胆汁。

❹黄水散布水肿:脉沉,尿青、全身浮肿如泥塑,心脏颤动,胃脘胀满。

以上血、胆汁、黄水三散布水肿,按发病位置又分为外水肿和内水肿两类。疾病早期,水肿在肌肤形成下坠浮肿谓之外水肿;疾病陈旧,形成体腔之内的水肿,称之内水肿。

渗漏水肿有:

❶胃与大肠漏水症:胃肠胀鸣,胃脘壅塞,食欲不佳,消化力弱,饱食和受冷时腹中绞痛,水肿发于胃,胃则鼓胀严重。水肿发于大肠,大肠鼓胀严重。

❷肝漏水症:水肿发于胸胁右侧,脉紧,尿红,尤其是穿刺后流出紫草茸汁样水液,腹鼓胀,肚皮青筋暴露,四肢干枯。

❸脾漏水症:水肿发于左侧,水肿硬如石,胃脘胀鸣,消化力极弱。

❹肺漏水症:咳嗽频作,心肺颤动,进食后胃部不适,面容憔悴。

❺脉瘤漏水症、血瘤漏水症、水瘤漏水症:聚水较慢,漏水发于何处则该处水聚积。痞瘤溃破后脉道开启,因此聚水加块,疼痛也加剧。

❻小肠溃破水肿:少腹不适,水肿逐渐从下腹向上蔓延。

❼不明原因的水肿:症见四鱼肌等筋腱颤动,心郁不乐,面部出现水泡,流鼻血,脉搏不显,疾病时发时停,发病时,神志不清,心躁易怒。

❽中毒性水肿:症状与中毒症相同。

总之,上述15种水肿症,按引发病因可以概括为隆、赤巴、培根型三种水肿症。隆型水肿,鸣响作声,疼痛剧烈、水肿增消不定、尿液发青、大便秘结、矢气不通;赤巴型水肿,巩膜发黄、肌肤色青、小便不利、脉紧、尿液色如熔酥油汁或像茜草汁。培根型水肿,呼吸急促、肿胀厉害、身沉头昏、消化力弱、脉沉、尿液发青。上述水肿症中,不明原因而发的水肿、小便旋积水肿及胃、大肠渗漏水肿及3种散布水肿等7种水肿症,一般治疗一次后便能痊愈,但复发的危险比较大,因此必须谨慎。其他,三脏器渗漏水肿、三瘤渗漏水肿、小肠溃破水肿、中毒性水肿等8种,治愈的希望较小。特别是赤巴型水肿属热性水肿,治疗比较困难,尤其有并发症者更难以生存。培根和隆型水肿属寒性水肿,容易治疗,尤其是无并发症者治疗比较容易,但有并发症者也有不少存活的。

治疗 有通治和分证治疗。

通治 有各种不同时期的治法。

(1) 初期:内服八味石榴散、石榴散、“果马卡”散等药剂。饮食方面宜食新鲜肉类、熔酥油等用以增加胃火,并用缓泻剂泻出黄水,疾病有好转的希望。

(2) 中期:这时水肿进一步增盛,疾病已趋成熟。由于热证难治,寒证易治,因此治疗中尽量使热证转变成寒证后进行治疗。其方法采用改变水道法,即用石榴安置精华散调以白糖,开水冲服后,再服用酥油调制的五味羽灰丸,或饮独味余甘子汤,或连饮几次六味余甘子汤(阿布周汤)后,服“宝曼东巴”、大象吞河散及十味甘青草乌丸等。热尚未退尽时,内服石灰华能安散、八味黄花杜鹃散、“得西曲居日”散。隆偏盛时,服沉香消水散等方。尿液发绿者,服“宝曼东巴”加荜茇、诃子。其他症状可按病情加减药物,以独味余甘子汤为引,内服。热偏盛者,长期用上述方剂进行治疗效果好。如果不能迅速转变成寒证者,上述方剂也能降低热证之热势。

(3) 晚期:采用以下方法治疗:

❶池边开洞法:有3种具体方法,即泻水法,以酒冲服《秘诀部》中的十四味诃子泻水丸。关于服药前后的准备和善后可按五种治疗法处理,将水液从肛门排之。之后,服十七味石榴丸。排水法,以多花黄芪汤冲服十三味硇砂泻水丸或五味硇砂散,将水从尿道排出。神奇滴水法,方剂为猛泻水神奇散即二十七味巴豆散,寒证以红糖、蜂蜜为引,热证以白糖为引酒送服。本方具有泻水、排水双重功能。身体强者隔日服药,弱者隔2日服药1次。

❷湖边引渠法:本法有从脉道引出和穴位穿刺两法。从脉道引出法,内服利尿剂五味鹿角散,将水同尿一起排出或胫面脉放血,将黄水连同血一起排出。 两足水肿严重者,割刺除𧿹趾缝以外的其他三趾缝向上1寸处,放完黄水后,于刀口外艾灸。穴位穿刺法,其他治疗法乏术者,将患者腰部用较厚的绷带从下而上扎紧,让患者端坐于垫子上,于腋窝下外侧处、剑突下1寸三口下面和神阙上部皮肤薄处,用斜刃空心管状手术刀刺破插入2横指长,导出黄水。黄水量多少根据病情而定,穿刺点必须避开贲门、胃和脉道等危险部位。神阙以下为水之城,禁忌穿刺。放出的水色如天空中的水蒸气发蓝者最佳,发绿或黄色者为中等,发红或发紫者为劣,则要停止放水。术后刀口处用海螺壳和贝齿按压,上面涂胶固定。

❸大海自干法:燥湿药方用《秘诀部》中的灰药丸,每次清早服用,量逐渐加大,根据病情连服一个月。寒性水肿,内服乌头散;瘤渗漏水肿,服用骨方;热性水肿,内服水银方;五脏水肿,内服铜灰方;寒热性水肿服用三味铜、铁、银散,进行燥湿。饮食方面,宜食羊肉、野牛肉、酥油、热糌粑,饮加佐料的肥肉汤、绵酒等。忌食难以消化的蔬菜、生冷腐变的食物。特别是对于热性水肿要忌热性、营养性食物,避风寒,禁忌在湿冷处久居和剧烈活动等。宜于温暖处轻度活动。外治疗法,宜用猞猁、狼皮裹腰,于神阙四周1寸处和剑突尖、锁骨窝、大椎、第十二椎等穴位灸之,另外于各发病的脏腑的本穴进行火灸。

❹封闭脉道法:内服《秘诀部》中的四味熊胆散,用以封住脉口,然后连续灸上述的各穴位,特别要灸上部的水门穴大椎,中部的水门穴第十三椎,下部的水门穴第十八椎等穴。

分证治疗 散布水肿症,首先,宜服《后续部》中的四味石榴散,用以培护胃火。之后,血散布水肿内服二十五味冰片散后,用缓泻剂下泻,并少量放血。饮食治疗方面,热凉饮食交替食用。胆汁散布水肿,内服三味中尼大戟散(即三味巴豆散)下泻,灸痞瘤穴、第十二椎等胃穴,再服上述的灰剂,进行燥湿,饮食同上。黄水散布水肿,用艾灸封住上、中、下三个水门。食用热性饮食,再服干黄水的方剂。如上述疗法仍无效,迁延不愈者,用通治中的五种治法进行治疗。肝漏水症,服十二味岩精散,以制止漏水,于右侧“如通”穴放血,服上述铜灰方或水银灰方燥湿。脾漏水症,酸藤果、水菖蒲、硇砂加牛奶共煎,内服。白胡椒熬汁加硇砂、小米辣,内服燥湿。肺漏水症,用五味石榴散培护胃火,再服上述铜灰方燥湿,并灸第六椎、第七椎穴。胃和大肠漏水症及小便旋积水肿,饮食宜温热,内服上述灰方和乌头方,然后服五根药油丸,并用缓泻剂下泻。痞瘤漏水肿,服《秘诀部》中的九味小米辣散和《后续部》的猛制灰方(用蜂蜜调和),并用破坚和燥湿并举的方法进行治疗。小肠溃破水肿,预后不良,但在发病早期可用峻导泻法和缓导泻法进行治疗有一线希望。不明原因产生的水肿,可用二十五味亚大黄散和“热莫协”方等通治方剂和功效猛烈的方剂进行治疗。中毒性水肿,用燥湿剂加对症的解毒药进行治疗。隆、赤巴和培根型水肿症和三合型水肿症,用各自对症的药物、外治、饮食、起居疗法进行治疗。

水肿的善后调理 为了防止复发,禁忌食用难以消化和对疾病不宜的饮食,如鱼肉、猪肉、腐败变质食物和大蒜、酸酒等。禁忌骑马、房事、过度行走、受潮受冷。一年之内避免一切不适宜的饮食和生活起居。并坚持每天早晨服用上述干水肿的药物、五根药油丸和滋补强身的药油丸等,以便滋补和根除水肿病。

水肿

本病维吾尔医学名为依司提斯哈衣 来合米,是指异常湿性潴留,泛滥肌肉,引起面目、四肢、胸腹甚至全身浮肿为主要特征的病证。病因多由热性偏衰,肝脏气质寒性偏盛,肝脏虚弱,引起肝功能失调所致。凡各种肝脏疾病,与肝脏相关的器官如心、肾、胃、脾、肺、子宫等的疾病或贫血,常有饥饿,营养不良,腹泻,怀孕,体内各类阻滞等均可成为诱发本病之因素。

由于病因不同,症状亦有所不同。肝病浮肿者,浮肿形成较慢,腹部水肿较明显,故浮肿先出现在肚脐周围和下肢,后出现在其他部位,并出现肝脏萎缩和硬化等;心病浮肿者,有心病史,浮肿先踝部开始,随着心脏的衰弱发展到全身,心衰期伴有气短气急,肝肿大,嘴唇发紫,身倦乏力等;肾病浮肿者,有肾病史,晨起眼皮浮肿,并片刻消退,有的下肢等亦有水肿,若急性肾炎者,水肿发生较快蔓延全身;营养不良浮肿者,浮肿先从下肢开始,后发展到全身,神倦乏力,面色苍白;贫血浮肿者,有贫血和失血病史,面色苍白,全身乏力,眼底及嘴唇发白,形瘦心悸,食欲不振等;孕妇浮肿者,脚肿多见,亦有全身浮肿,生育则肿退等。治宜除湿退肿,开通阻滞为原则,利尿燥湿,发汗通便为主。方用从艾比 阿亚热吉 小丸、谢日比提 艾非散厅 糖浆、谢日比提 迪那尔 糖浆、谢日比提 外尔德 糖浆等中选用内服;亦可方用艾热克 卡森 蒸露或艾热克 巴地洋 蒸露内服。通便,方用艾比 热万 小丸;肝气质寒性失调者,方用买朱尼 达瓦衣米西克 蜜膏、艾比 台日亚克 艾尔白 小丸内服。若热性,伴有发热者,方用艾热克 卡森 蒸露加骆驼乳同服。亦可方用艾热克 巴比洋 蒸露、艾热克 朱维乃 蒸露内服。浮肿伴有咳嗽者,方用谢日比提 祖法 糖浆、谢日比提 白祖日 糖浆内服。浮肿伴有少汗方用热维改尼 巴布乃 油加胡桐泪擦干全身;亦可用埋沙、温泉热浴等发汗疗法,以燥湿、退肿。浮肿伴有贫血,营养不良者,方用谢日比提买衣米 糖浆、谢日比提 再比比 糖浆内服。浮肿患者根据病情少饮水,少吃盐为宜。

水肿edema

又称“浮肿”。 液体在细胞间隙潴留过多的一种体征。检查时观察病人全身皮肤并配合手指按压,如其皮肤紧张、发亮,原有的皮肤皱纹变浅、变少或消失,甚至有液体渗出,或以手指按压局部产生凹窝者,即为水肿。水肿多由心血管功能障碍、肾功能障碍、肝功能障碍以及营养缺乏、内分泌功能紊乱等原因所引起。根据水肿分布范围分为全身性水肿和局限性水肿两大类。全身性水肿见于充血性心力衰竭、肾病综合征、肾炎、肝脏疾病、营养不良和特发性水肿;局限性水肿见于器官组织和局限性炎症、静脉阻塞、淋巴道阻塞以及血管神经性水肿等。根据水种发生的部位不同,按其所在器官和组织命名,如皮下水肿、肺水肿等。水肿发生于体腔或室管内者一般称积水,如心包积水,脑室积水,胸腔积水(胸水)、腹腔积水(腹水)等。根据水肿程度的不同,在外观无明显表现者称为隐性水肿;水肿表现明显,压之凹陷者称为显性水肿,或称凹陷性水肿,压之不凹陷者称非凹陷性水肿。根据水肿的程度分为轻、中、重度水肿:轻度水肿仅见于眼睑、眶下软组织,胫骨前、踝部的皮下组织,指压后可见组织轻度凹陷,体重可增加5%左右;中度水肿,全身软组织均可见明显水肿,指压后可出现明显的或较深的组织下陷,平复缓慢,体重可增加10%左右;重度水肿,全身组织严重水肿,低体位的皮肤紧张发亮,甚至有液体渗出,胸腔、腹腔、鞘膜腔、外阴部皆见明显水肿,体重可增加10%~15%以上。

水肿

edema;dropsy

水肿shuǐ zhǒng

edema; dropsy; hydrops

- 相关分析是什么意思

- 相关分析法是什么意思

- 相关分析法是什么意思

- 相关分析法是什么意思

- 相关变异是什么意思

- 相关图是什么意思

- 相关图是什么意思

- 相关图法是什么意思

- 相关图法是什么意思

- 相关市场是什么意思

- 相关市场是什么意思

- 相关平差概论是什么意思

- 相关性归属学习是什么意思

- 相关成本是什么意思

- 相关成本是什么意思

- 相关成本是什么意思

- 相关投资是什么意思

- 相关指数是什么意思

- 相关指数预测法是什么意思

- 相关散点图是什么意思

- 相关曲线图是什么意思

- 相关树法是什么意思

- 相关样本是什么意思

- 相关比是什么意思

- 相关比是什么意思

- 相关比率分析是什么意思

- 相关比率法是什么意思

- 相关法是什么意思

- 相关法是什么意思

- 相关法是什么意思

- 相关法是什么意思

- 相关流量测量技术是什么意思

- 相关现象是什么意思

- 相关矩阵是什么意思

- 相关类属作用是什么意思

- 相关系数是什么意思

- 相关系数是什么意思

- 相关系数是什么意思

- 相关系数是什么意思

- 相关系数是什么意思

- 相关系数是什么意思

- 相关系数是什么意思

- 相关系数分布是什么意思

- 相关系数区间估计是什么意思

- 相关系数显著性检验是什么意思

- 相关表是什么意思

- 相关表是什么意思

- 相关费用是什么意思

- 相关近似式是什么意思

- 相关预测是什么意思

- 相关预测法是什么意思

- 相兼二八,将猛四七是什么意思

- 相分七字法是什么意思

- 相分离凝聚法是什么意思

- 相切量是什么意思

- 相刑是什么意思

- 相刺是什么意思

- 相助是什么意思

- 相助为理是什么意思

- 相勐是什么意思