氮循环nitrogen cycle

氮素在生命系统与非生命环境系统之间的运动和转化过程。氮素是地球上重要元素之一,其存在形态有4种:分子态氮(N2);蛋白质核酸等各种有机态氮;氨和氨的化合物(NH3/NH+4); 氮的氧化物,包括氧化二氮(N2O)、一氧化氮(NO)、硝酸盐和亚硝酸盐(NO-3和NO-2)。这些不同形态的氮素存在于岩石、沉积物、煤和石油、大气、水域和生物库中。多种形态的氮素在各库之间以化学、物理、生物的途径和以不同速率进行运动和转化,构成了地球上的氮循环。全球氮循环包括陆地和海洋两大系统。氮循环是重要而复杂的生物地球化学循环。地球上生命起源、生物的繁衍进化以及人类的生产生活均与氮循环有密切的关系。人类对氮循环的不断深入了解、控制与利用是推动社会经济发展的重要因素。

氮循环的主要途径有: ❶氮的固定。大气中游离的分子态氮占大气总量的78%,经生物或非生物途径固定成结合态氮,才能被绝大多数生物利用,进入氮素的生物地球化学循环。具有固氮能力的微生物包括共生固氮菌和自生固氮菌,它们能固定分子态氮。据1975年伯恩斯(Burns)和哈迪(Hardy)用乙炔还原乙烯法测定并推算,地球陆地生态系统的生物固氮量为139百万吨N/年,水生生态系统为20~120百万吨N/年。在工业固氮诞生之前,地球上氮素固定基本上依赖于生物固氮。工业固氮是1914年哈伯和博施发明的。利用煤、石油等能源高温高压条件,经熔铁触媒催化将分子态氮和氢分子合成为氨。合成氨主要用作氮肥,部分用作合成纤维、塑料、炸药等原料。此外矿物燃料燃烧时氮的氧化物生成(据1965年计算,每年为19百万吨N) 和闪电时氮的固定等是非生物固氮途径。

❷氨及氨的化合物转化。被固定的氮素——氨及氨的化合物首先成为微生物、植物的氮素营养,构成它们的重要生命物质,并进一步成为动物的食物。氨及氨的化合物也可以经工业氧化或被土壤中广泛存在的硝化细菌氧化成硝酸盐而被微生物和植物利用,硝态氮与氨态氮一样可以作为微生物和植物的氮素营养来源。动物、植物、微生物的残体及其排泄物含有丰富的有机态氮,在土壤微生物作用下,经氨化作用重新形成氨及氨的化合物。除生物转化外,氨态和硝态氮还受物理、化学的影响在不同库中进行转化。氨态氮自土壤或水域中挥发进入大气,又随降水返回土壤和水域; 硝态氮不易被土壤颗粒吸附,极易被淋洗进入地下水或随河流进入海洋并被沉积下来,也可以随土壤毛管水上升到地表。

❸脱氮过程。硝态氮经过脱氮过程以其最终产物——分子态氮被释放返回大气,成为氮素循环中重要的一环,脱氮过程由兼性嫌气细菌——反硝化细菌进行。当缺氧时,反硝化细菌由硝酸盐中取得氧作为电子受体供呼吸用,而将硝酸盐还原成分子态氮,其中间产物是氮的氧化物。陆地生态系统脱氮生成的N2O为16~69百万吨N/年; 生成的N为91~92百万吨N/年; 海洋生态系统生成的N2O为20~80百万吨N/年; N为5~99百万吨N/年。

人类对氮循环的影响是巨大的,长期的农业历史证明,决定不同时期农业增长速度和平均产量水平的主要因素之一是氮循环向农业提供氮素的方式与数量。

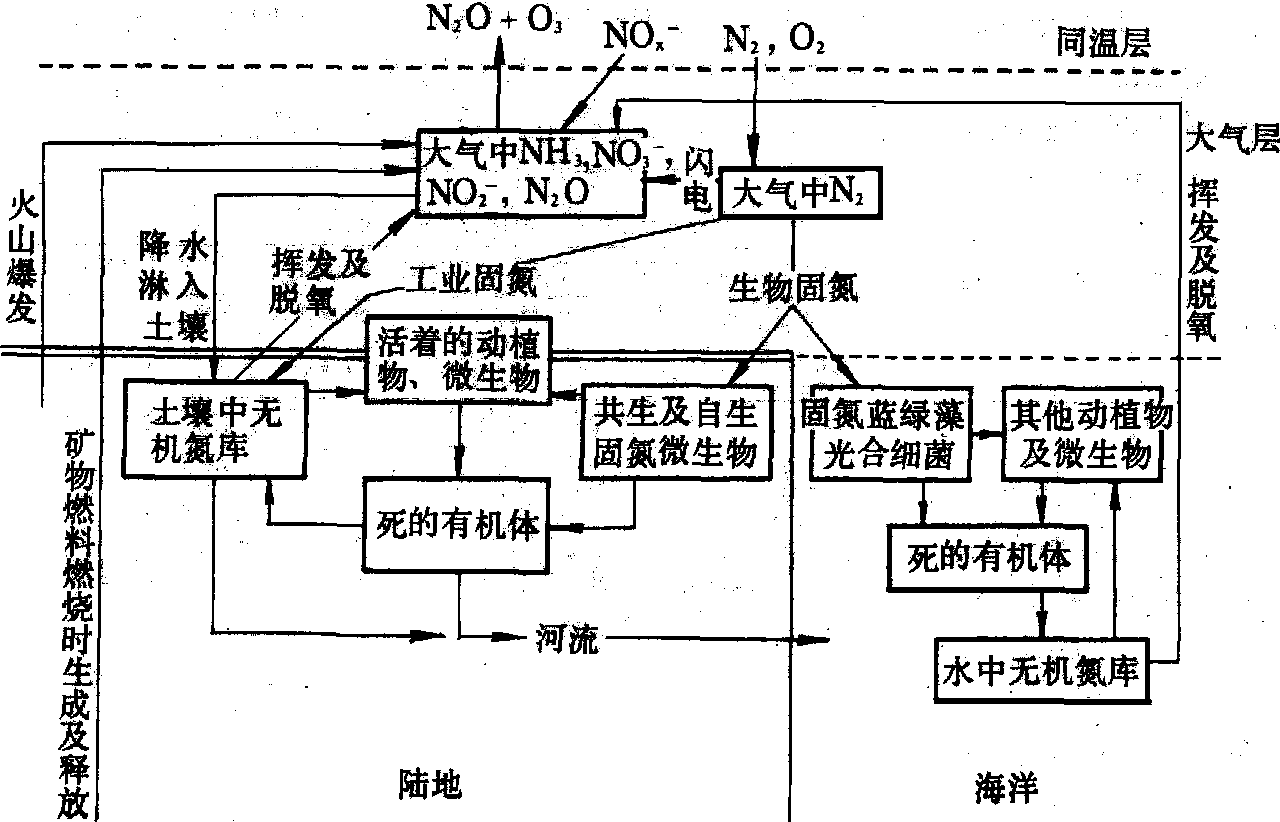

全球氮循环示意图

在全球的植物生物量中,只有3~10%的氮素是直接由固定的分子态氮提供,而90~97%是来自再循环的氮素,因此,增加氮素在生物库与土壤库之间的循环数量,调节循环速率和减少氮素在土壤中的损失,可使农业获得更多的、比较廉价的氮素。轮荒休闲制、有豆科作物参与的作物轮作制,是利用天然植被或人工栽种豆科植物积累氮素; 农林牧渔结构的合理安排以及其他农业措施,其目的也是使生物库与土壤库中的氮素贮存增多,耗损减少。工业合成氮的迅速增长使土壤库与生物库获得了大量氮素来源,使农业生产出现了新的水平。但由于人类对氮循环的干预缺乏全面认识与对策,也出现了许多新的农业问题和环境问题。世界生物固氮与工业固氮量1950年为100:9.6,而目前将出现工业固氮超过生物固氮的局面。过量无机态氮的施用,使肥效递减。据联合国粮农组织的资料,世界谷物增长的化肥效应明显下降,1950年前后1吨氮肥增产14.8吨谷物,1960年前后平均增产11.5吨,1970年前后平均增产8.3吨,1980年前后平均增产5.8吨;蔬菜中硝酸盐积累过高; 大量未被生物利用的硝酸盐进入河流和地下水,污染水源; 硝化过程中以及矿物燃料燃烧时生成的氮的氧化物,污染大气,破坏臭氧层,引起紫外线辐射的危害。因此,为了发展农业和保护环境,需要建立氮循环的合理平衡。

氮循环nitrogen cycle

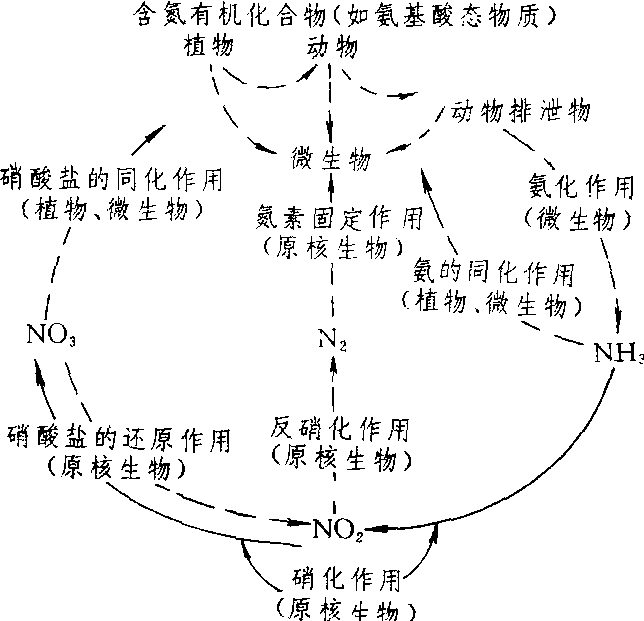

自然界的氮以分子态氮、有机态氮化物和无机态氮化物相互转化的过程。可用下图表示。

❶空气中分子态氮经一些固氮微生物固持、转化成为含氮有机化合物;

❷绿色植物和微生物在生命活动中吸收硝酸态氮和氨态氮,将无机氮化物转变为有机氮化物;

❸动、植物残体和排泄物中的有机氮化物,经微生物分解、矿化成氨态氮(氨化作用);

❹氨态氮在有氧状态下经硝化细菌作用,氧化成为硝酸盐(硝化作用);

❺在通气不良条件下,硝酸盐经反硝化细菌的作用还原为亚硝酸态氮和分子态氮(反硝化作用)。分子态氮的产生,会造成土壤氮素的损失。

氮循环danxunhuan

大气中的氮经固氮作用被生物吸收、传递、转化,再返回大气的循环过程。气态氮在大气中含量达79%,但必须通过特殊的固氮作用,才能被植物利用。一些微生物如与豆科植物共生的根瘤菌以及某些蓝藻、光合细菌等具有生物固氮作用,可以直接吸收气态氮。全球每年的生物固氮量约为100~200千克/公顷,占地球总固氮量的90%。闪电、宇宙射线、陨星和火山活动等的高能固氮作用,可形成氨或硝酸盐,随降水落到地球表面而进入循环,其每年固氮量约8.9千克/公顷。此外,现代工业固氮——化肥生产所固氮的总量已相当可观,几乎达到生物固氮量,深刻地影响着生态系统中氮的循环。

植物从土壤中吸收无机氮,或直接利用共生固氮菌所固定的氮(只限于豆科),在体内合成生命有机物质,特别是氨基酸。一部分作为凋落物归还给土壤,其余的被消费者动物所消耗。动物的排出物和动植物的残体被细菌和真菌分解,又释放出氨。氨可能以气体形式散失于大气中,或者又先后被细菌转化为亚硝酸盐和硝酸盐。后者一部分为植物再利用,另一部分被淋溶,经河流到达海洋,为水生生物利用。还有部分氮沉入海底,离开循环。

人类活动引起的含氮物质污染环境表现为两个方面: 将各种氧化氮输入大气造成空气污染和将硝酸盐输入水体造成水污染。各种氧化氮主要来源于汽车尾气和化石燃烧,其中最有害的是二氧化氮,在日光照射下,从二氧化氮产生的原子氧与水蒸气起反应,可形成一系列次生污染物,如甲醛、乙醛、PAN(过氧乙酰基硝酸盐)等,总称为光化学烟雾,对人体和动植物具有很大毒害作用。此外,当大量的氮化合物从陆地上流失,进入水体后,常引起水体富营养化,危及水生生物。

氮循环danxunhuan

氮是构成蛋白质的基本元素之一。在大气中,氮的含量约占79%,但是,绝大多数生物不能直接利用大气中的氮,只有通过固氮作用,把N和O结合成硝酸盐或亚硝酸盐,或把N和H结合成NH3,才能被植物利用。N本是一种惰性气体,但在闪电和宇宙线产生的高能作用下,能分别与O和H结合成硝酸盐和NH3,并随着雨水降到地面,这就是大气固氮。生物固氮是十分重要的固氮途径之一,与豆科作物共生的根瘤菌有很强的固氮能力,稻田中的绿萍、某些种类的蓝藻也能固氮,由于生物固氮作用,平均每年能为每公顷土地提供100—200公斤的氮。工业固氮是人类开辟的一条固氮途径,据1968年的统计,世界的年工业固氮量为3000万吨左右,估计到本世纪末,世界的年工业固氮量可能超过1亿吨。植物从土壤里的硝酸盐或氨中吸收氮,把它转化成各种各样的氨基酸贮存于体内。动物吃了植物,氮便转移到动物的组织中去。动物的粪尿和动植物的遗体在土壤里腐烂分解,产生氨,这些氨可能以气体的形式逸入大气,也可能直接被植物利用,或进一步经过硝化细菌的硝化作用转变成硝酸盐或亚硝酸盐,然后再被植物利用。另外,土壤中的含氮化合物也会随着降雨而进入水域,为水生植物利用。土壤中的一部分硝酸盐,在反硝化细菌的作用下分解为游离态的氮返回大气。在人类未大量施用氮肥和种植豆科植物前,自然界中的固氮作用与脱氮作用基本上是平衡的。人类主要从两个方面影响氮循环:(1)以各种形式的氧化氮输入大气,造成大气污染。如燃烧矿石燃料能产生NO2,汽车尾气中也有NO2,在阳光照射下,从NO2中产生出来的氧原子与碳氢化合物起反应形成原子团,然后生成甲醛、乙醛等许多次生污染物,它们加在一起,称为光化烟雾。NO2及其次生污染物对植物和人体都有害。(2)通过施用化肥、人畜粪尿和排放生活污水等途径,人类把过量的硝酸盐(和磷在一起)输入水域,使江河湖泊过分“肥沃”,从而产生水体“富养化”问题。在富养化水体里,水生植物过度繁盛,藻类大量增殖,出现“开花”现象。大量藻类死亡以后,分解细菌的活动要消耗大量的氧,由于缺氧,致使鱼儿成批死亡,底栖动物缺乏。

氮循环nitrogen cycle

指氮元素在自然环境中周而复始的迁移转化过程。大气中的元素氮经自然界的电离或微生物作用,被固定而进入土壤,为植物所吸收,合成植物的蛋白质。动物利用植物蛋白质合成自己的蛋白质。动物新陈代谢或尸体受腐生细菌作用分解使氮再进入土壤,部分为植物利用,部分还原气化返回大气。

- 金莲地。是什么意思

- 金莲堂是什么意思

- 金莲夜对是什么意思

- 金莲好宠弄心机是什么意思

- 金莲娣是什么意思

- 金莲子是什么意思

- 金莲恃宠仗夫君是什么意思

- 金莲打秋菊是什么意思

- 金莲曾照是什么意思

- 金莲杯是什么意思

- 金莲正宗记是什么意思

- 金莲正宗记源像传是什么意思

- 金莲步是什么意思

- 金莲步步是什么意思

- 金莲炬是什么意思

- 金莲烛是什么意思

- 金莲玉笋是什么意思

- 金莲窃听藏春坞是什么意思

- 金莲红烛是什么意思

- 金莲绕凤楼是什么意思

- 金莲花是什么意思

- 金莲花炬是什么意思

- 金莲花烛是什么意思

- 金莲记是什么意思

- 金莲记·饭鱼是什么意思

- 金莲调叔是什么意思

- 金莲进谗言是什么意思

- 金莲送归是什么意思

- 金莲闹上房是什么意思

- 金获是什么意思

- 金莹是什么意思

- 金莹晚是什么意思

- 金莺儿是什么意思

- 金莺出谷是什么意思

- 金莺山民是什么意思

- 金菇是什么意思

- 金菇肉丝是什么意思

- 金菊是什么意思

- 金菊囝是什么意思

- 金菊对芙蓉是什么意思

- 金菊对芙蓉 刘侗是什么意思

- 金菊对芙蓉 咏菊是什么意思

- 金菊对芙蓉 - 蒲松龄是什么意思

- 金菊花是什么意思

- 金菊酥炸虾球是什么意思

- 金菊香是什么意思

- 金華是什么意思

- 金華亭是什么意思

- 金華殿是什么意思

- 金華紙是什么意思

- 金華袞是什么意思

- 金華通濟橋是什么意思

- 金華酒是什么意思

- 金萍是什么意思

- 金萤是什么意思

- 金萱是什么意思

- 金萱不老是什么意思

- 金萱焕彩是什么意思

- 金萱焕彩星辉宝婺是什么意思

- 金萹汤是什么意思