气候变迁qihou bianqianclimatic variation

地球气候随时间的变化。地球的气候具有几十亿年的历史,经历着不同时间尺度和强度的变化,其中最长时间尺度的变化是冰期的发生和消退。地球气候的冷、暖、干、湿变化是交替出现的,作着不同振幅的波动。

分期 依据研究方法的差异,地球气候变化可分为3个时期。地质时代气候变迁,历史时代气候变迁,近代气候变迁。

地质时代气候变迁 根据地质构造、地质沉积物和古生物进行研究的史前气候变化。对比分析各个时期动植物化石与现代动植物分布差异,可分辨气候的冷暖、干湿演变。地质时期有3次大冰期:距今6亿年前的震旦纪大冰期;2~3亿年前的石炭——二迭纪大冰期; 开始于200万年前至今的第四纪大冰期。两大冰期之间称间冰期即回暖时期。在大冰期内、间冰期内,还可根据地质沉积物等划分若干时间尺度不同的亚冰期和亚间冰期。第四纪大冰期为距今最近的一次大冰期,其间冰川曾有过多次进退,但在亚冰期划分上有不同认识,李四光1942年曾根据中国冰川遗迹划分为四次亚冰期:鄱阳亚冰期,大姑亚冰期,庐山亚冰期和大理亚冰期, 两个亚冰期之间为亚间冰期,并认为中国第四纪中的亚冰期与欧洲亚冰期是相应的。

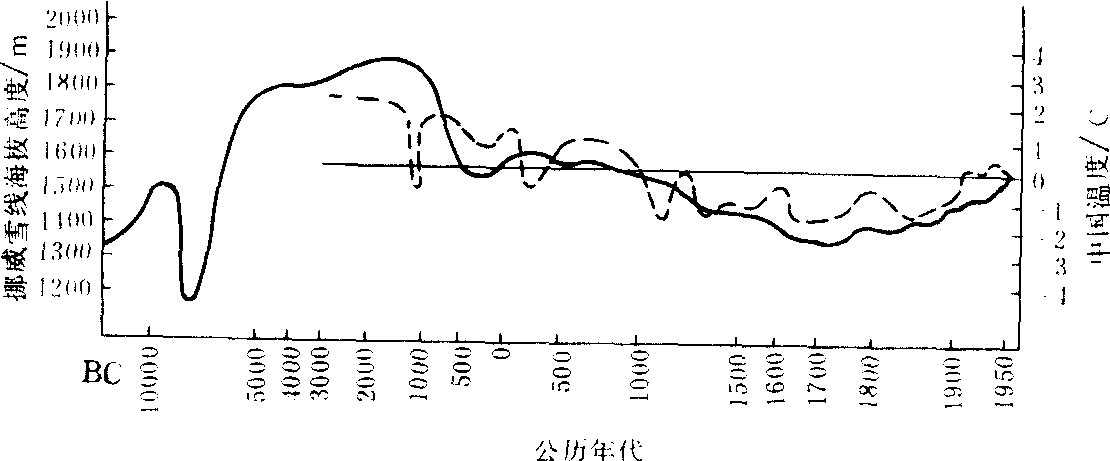

图1 中国近5000年温度变化曲线(虚线)与挪威一万年来雪线高度(实线)图

历史时代气候变迁 大理亚冰期至现代约1万年的期间称冰后期。O.莱斯脱1960年曾将冰后期划分为四个寒冷时期和四个温暖时期。挪威冰川学者曾作出挪威1万年雪线升降曲线, 反映欧洲气候冷暖变化。竺可桢1972年曾根据中国物候观测、考古研究、文献记载等作出中国近5000年温度变化曲线, 其结果与欧洲总趋势是近似的(图1)。根据中国温度变化结合各个时期动植物化石演变, 中国亦有四次温暖时期、四次寒冷时期(见表)。近7000年气候变化特点是温暖期越来越短, 温暖程度越来越低。相反, 寒冷期持续时间越来越长, 寒冷程度趋于更加寒冷。

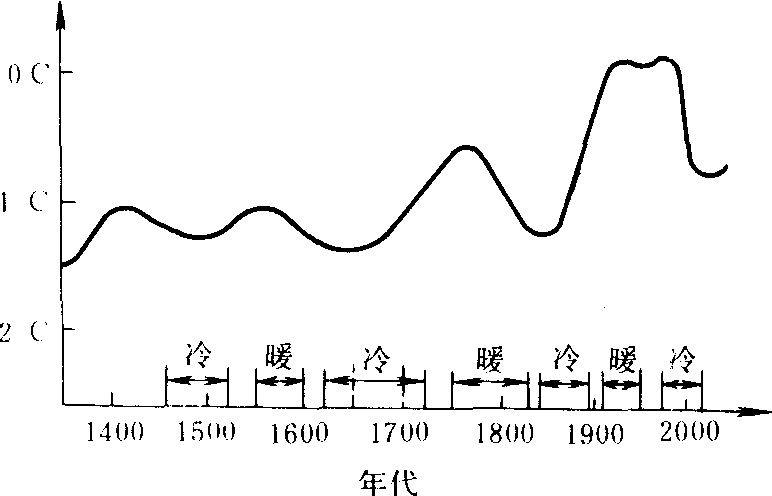

近代气候变化 ❶19世纪以前的气候变化。据对历史资料和后期仪器观测资料的分析,约在公元1400~1900年的近500年间,欧洲称为现代小冰期, 这期间温度有几次波动。中国近500年温度(图2)有四次寒冷时期、三次回暧期: 第一次寒冷期中的1493年, 中国东部沿海出现强雪暴及寒潮, 降雪期长5个月之久, 江苏北部沿海海水冻结, 1513年湖南洞庭湖结冰封冻,可行人车。第二次寒冷期的1653、1655、1670年都为特冷年份, 1670年中国东部沿海曾有海水拥冰至岸, 积冰为堤的记载。第三次寒冷期中的1845年黄河、淮河封冻长达40天。第四次寒冷期中的1969年冬, 在渤海海面出现封冻、奇寒。根据美国D. J.绍夫的资料,在现代小冰川期中的欧洲寒暧时期的趋势与亚洲是相应的

❷20世纪以来的气候变化, 从上世纪末至本世纪40年代, 是世界性的增暖时期, 高山冰川退缩, 雪线升高, 极地区域冰层变薄, 北半球冻土带北移, 海水温度升高。40年代后期至60年代, 世界气候出现新的寒冷时期, 北纬60度以北年平均气温比常年值降低2℃左右。1963年在欧洲、亚洲出现低温。70年代各地气候异常现象频频出现, 如70年代初西非、印度、中美洲等地的连续干旱。80年代以来气候异常也时有发生。

❸今后气候如何演化, 存在以下观点: 一种认为气候将逐渐变冷, 第四纪大冰期开始距今只有200万年,而前两次大冰期都持续几千万年, 因此认为这次大冰期还未结束,现代为大冰期中的亚冰期或亚间冰期。另一种观点认为气候将逐渐变暖,因工业发展而引起化石燃料消耗剧增,使大气中CO2含量持续增长,增强了大气保暖效应, 导致地球大气逐年增暖。还有人认为气候冷暖变化是气候史中的正常现象,CO2增加并未使气候一直暖下去,大气中气溶胶质粒的增加,虽减少了到达地球的太阳辐射量,但并未使气候一直冷下去, 在大冰期中存在亚冰期, 在亚冰期中还存有波动, 全球气候变化是不平衡的, 同一时期内一些地区增温(湿), 其它地区则降温变干。

近7000年中国寒暖变化及物候现象

| 寒 暖 期 | 时 间 | 朝 代 | 物 候 现 象 |

| 第一次温暖期 | 约公元前5000~前1100年 | 仰韶文化时代 殷墟时代 | 西安半坡村文化遗址中发现亚热带动物獐、 竹 鼠; 河南殷墟遗址中有獏、 水牛、 野猪、象化石, 属现代热带、 亚热带动物; 1月温度比现代高3~ 5℃, 年平均温度高2℃左右 |

| 第一次寒冷期 | 约公元前1100~前850年 | 殷末周初 | 湖北汉水在公元前903年、 公元前897年曾两次 发生结冰, 冰后期大旱(周孝王时期) |

| 第二次温暖期 | 公元前770~公元初年 | 春秋至西汉(公元前770~公元8年) | 黄河中下游冬无稳定结冰, 记载有竹子、 梅树 等亚热带植物; 战国以后气候持续温暖, 在江陵 (今湖北沙市)有桔, 山东有蚕桑生长, 陕西渭水 有竹等, 相当于现代长江流域 |

| 第二次寒冷期 | 公元初~公元600年 | 东汉至南北朝 | 公元225年淮河全部结冰, 公元366年从昌黎至 营口渤海海面连续三年结冰; 南京冬季严寒, 覆 舟山建立冰房, 有厚冰可供夏用; 河南、 山东一 带物候季节比现代迟2~4周 |

| 第三次温暖期 | 公元600~1000年 | 隋唐至五代(公元589~960年) | 陕西长安(今西安)无冰雪, 可生长梅树, 亦有 柑桔; 云南滇池以西可稻麦两熟, 在广东、云 南 有象群栖息 |

| 第三次寒冷期 | 公元1000~1200年 | 宋代(公元960~1279年) | 华北已无野生梅树;公元1111年太湖全部封冻, 且可行车, 柑桔全冻死, 终雪比现代迟 一个月左 右; 福州荔枝在12世纪曾两次全部冻死 |

| 第四次温暖期 | 公元1200~1300年 | 宋末、 元 | 在西安、 河南博爱又有竹子生长 |

| 第四次寒冷期 | 公元1300~1900年 | 元至清 | 公元1309年无锡以北运河结冰, 1329、1353年, 太湖又两度结冰, 柑桔全冻死; 公元1650~1700 年太湖、 汉水、 淮河曾四次结冰, 冰雪频繁, 江 西桔树两度全部冻死; 洞庭湖、 鄱阳湖多次结冰 |

图2 中国近500年温度变化

原因 可概括三大类:❶天文原因,包括太阳常数和太阳活动的变化,地球轨道参数, 即地轴倾斜、轨道偏心率、岁差的改变等。

❷地学原因,包括地极移动、大陆漂移、极冰的消长以及火山活动等。

❸人类活动原因,指因燃烧化石燃料使大气中CO2含量增加, 以及人为增加气溶胶的影响。

气候变迁

在很长的时期内,一个或几个气候要素的数值在时间上变化的规律性,即变冷或变暖、变干或变湿的总趋势。根据研究,四川及其毗邻的长江上游地区,最近1万年以来,气候的冷暖变化总趋势是由寒冷演变到暖热,然后进入温和阶段,具体时间是: 距今8000年前属于寒冷阶段,距今8000年~3000年属于暖热阶段,距今3000年至现在为温和阶段。上述变化趋势基本上和全国同步。根据气象资料和地理环境变化显示,四川西部高原山地近半个世纪以来,气候向暖干方向发展,而东部的盆地气温却有下降趋势。

气候变迁

气候在长时间中的显著演变情况及趋势。

- 和气拌汤是什么意思

- 和气散是什么意思

- 和气汤是什么意思

- 和气湾是什么意思

- 和气生财是什么意思

- 和气石是什么意思

- 和气能招万里财是什么意思

- 和气致吉是什么意思

- 和气致祥是什么意思

- 和气致祥,乖气致异是什么意思

- 和气致祥,乖气致戾是什么意思

- 和气酒是什么意思

- 和气饮是什么意思

- 和氣湯是什么意思

- 和水滤过的酒是什么意思

- 和汉朗咏集是什么意思

- 和池上梨花诗 和王是什么意思

- 和汤是什么意思

- 和汪钝翁姑苏杨柳枝词是什么意思

- 和沈石田落花诗(其三)是什么意思

- 和沉香山子赋是什么意思

- 和治是什么意思

- 和泉是什么意思

- 和泊通之战是什么意思

- 和法是什么意思

- 和泥是什么意思

- 和泥池是什么意思

- 和泪连香寄与。是什么意思

- 和泰是什么意思

- 和泽是什么意思

- 和洪是什么意思

- 和洽是什么意思

- 和洽的人物故事|评价|小传,和洽的事迹|史鉴是什么意思

- 和洽的样子是什么意思

- 和流是什么意思

- 和济局是什么意思

- 和济格尔是什么意思

- 和浛是什么意思

- 和浦还珠亭是什么意思

- 和消头是什么意思

- 和润芝是什么意思

- 和液是什么意思

- 和淑是什么意思

- 和淑贞词是什么意思

- 和淘是什么意思

- 和清是什么意思

- 和清真词是什么意思

- 和清真词一卷是什么意思

- 和渠话是什么意思

- 和渣烂草是什么意思

- 和湒很是什么意思

- 和滚水是什么意思

- 和满是什么意思

- 和潄玉词是什么意思

- 和潘渔庄咏灵园诗是什么意思

- 和潘渔庄咏灵园诗 (清)方尚志是什么意思

- 和灰面是什么意思

- 和炅法师游昆明池诗(二首录一) (北周)庾信是什么意思

- 和烘是什么意思

- 和烟和雨是什么意思