棉花炭疽病cotton anthracnose

由棉炭疽菌引起为害棉花苗期和铃期的一种真菌病害。

分布和为害 世界各主要植棉国家如美国、印度、埃及、中国等,棉花苗期和铃期常见病害。中国长江流域棉区发病重于北方棉区,江苏、浙江、湖北普遍发生,发病率一般在25%~70%。受害棉田严重影响齐苗、健苗、早发。棉铃受害除导致僵铃烂果外,还可诱发其它病原菌复合侵染。

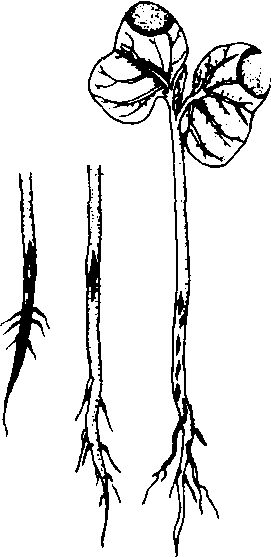

棉籽胚芽破壳时,病菌即侵害根尖,呈水渍状黄褐色溃烂; 幼苗出土后,幼茎基部形成褐色梭形病斑,纵裂下陷,四周缢缩; 子叶受害,边缘出现黄褐色圆形或半圆形病斑,天气潮湿时,病斑可扩展至全子叶,严重时腐烂脱落; 棉苗茎秆上,产生红褐色、长条形、略下陷病斑,天气湿润时病斑继续向纵深发展,扩展到幼茎顶部形成顶腐; 铃期发病,初产生暗红色小斑点,后扩大,形成褐色圆形病斑,病部凹陷,中央生桔红色粉状物,病菌侵入铃室后,纤维成灰黑色僵瓣。

病因 病原物为棉炭疽菌(Colletotrichum gos-sypii)。有性态为棉小丛壳(Glomerella gossypii),属子囊菌、球壳目,很少发现子囊壳暗褐色,球形或梨形,100~160×80~120微米,埋生于寄主组织内。子囊孢子8个,单胞、椭圆形,稍弯曲,12~20×5~8微米。无性态属半知菌,黑盘孢目。分生孢子着生在孢子梗上,排列成浅盘状,长椭圆形或短棒形,单胞、无色,9~26×3.5~7微米,孢子梗短,透明,12~28×5微米。分生孢子盘周生刚毛,暗褐色,100~150微米,端尖透明,基部黄褐色,刚毛有分隔,顶端产生分生孢子。该菌寄主范围较广,棉属的4个栽培种,陆地棉(G.hisu-tum)亚洲棉(G. arboreum)海岛棉(G. barbadence),非洲棉(G.herbaceum)均可发生。

分生孢子发芽适温25~30℃,35℃时发芽少,生长慢,10℃时不萌发。病害发生的适宜土温24~28℃,相对湿度85%以上,土壤水分过多,病害加剧。棉苗出土15天内是死苗的高峰期。真叶期病情较轻,病害发生与苗龄关系密切,随着苗龄的增长,气温的上升,茎部木栓组织形成,抗病能力增强。

侵染过程和病害循环 棉花炭疽病主要由种子传播,土壤内的病残体亦可作为侵染源。病菌分生孢子在棉籽上可存活1~3年。由于棉籽发芽始温与孢子萌发始温均在10℃左右,因此棉籽发芽时病菌很易侵染,以后产生分生孢子扩散传播。棉铃受害,病菌侵入棉籽,种子一般带菌率30%~80%,发病的叶、茎、铃落入土壤,成为土壤带菌的病残体; 带菌土壤,既可加重棉苗发病,又可由雨水冲溅侵染棉铃形成“烂铃”。

病害控制 针对棉种传病和土壤内的病菌存在,防治原则是: 种子处理,包括精选良种、晒种、药剂处理,处理棉种的药种有福美双、克菌丹、苯菌灵、甲基托布津等; 已推广应用的种子处理剂有多菌灵、代森锰锌以及福美双与丁烯酰胺类农药的复配剂,防治苗期炭疽病的效果都很好。

棉花炭疽病cotton anthracnose

棉花的一种重要真菌病害。病原菌是半知菌亚门的棉刺盘孢菌〔Colletotrichumgossypii Southw. ),有性态是子囊菌亚门的棉小丛壳〔Glomerella gossypii (Southw. )Edg.〕。主要危害棉苗及棉铃。幼苗受害茎基部形成褐色梭形病斑,病部纵裂,幼苗枯死。病叶的叶缘产生红褐色半圆形病斑。病铃产生紫红色不规则大斑,中间略凹陷,边缘不明显。潮湿时病部产生橘红色黏质物(分生孢子盘及分生孢子)。病菌在棉籽内外和随病残体及烂铃落于土中越冬。田间以分生孢子借风雨传播,引起再侵染。苗期连续低温多雨,铃期平均气温25~30℃,长期高湿发病严重。可采取适时播种、进行种子处理和喷洒药剂等防治措施。此外,印度刺盘孢(C.indicum Dast.)引起的印度炭疽病有时也造成危害,该病病斑大,病部产生小黑点,发病规律及防治方法同炭疽病。

棉花炭疽病症状

- 导杆牵引式起重行走小车是什么意思

- 导板是什么意思

- 导标是什么意思

- 导模是什么意思

- 导气是什么意思

- 导气汤是什么意思

- 导气法是什么意思

- 导气装置是什么意思

- 导气除湿汤是什么意思

- 导气除燥汤是什么意思

- 导水丸是什么意思

- 导水机构是什么意思

- 导水系数是什么意思

- 导水茯苓汤是什么意思

- 导江三议是什么意思

- 导江县是什么意思

- 导河青年社是什么意思

- 导治工程是什么意思

- 导泉向涧,则为易下之流;激波陵山,必成难升之势是什么意思

- 导法是什么意思

- 导泻是什么意思

- 导洞是什么意思

- 导流是什么意思

- 导流堤是什么意思

- 导流山是什么意思

- 导流山祖师庙是什么意思

- 导流岛是什么意思

- 导流明渠是什么意思

- 导流河是什么意思

- 导浊行滞是什么意思

- 导淮委员会是什么意思

- 导淮委员会委员长是什么意思

- 导温系数是什么意思

- 导游是什么意思

- 导游业务是什么意思

- 导游人员管理条例是什么意思

- 导游人员考评委员会是什么意思

- 导游人员考评委员会办公室是什么意思

- 导游人员资格考试大纲是什么意思

- 导游十诫是什么意思

- 导游员是什么意思

- 导游员的保密守则是什么意思

- 导游员的守则和纪律是什么意思

- 导游员的职责是什么意思

- 导游员职业等级标准是什么意思

- 导游图是什么意思

- 导游基础知识是什么意思

- 导游小姐是什么意思

- 导游小姐(打《三字经》二句)彼女子,教之道是什么意思

- 导游录音带是什么意思

- 导游服务是什么意思

- 导游等级考试是什么意思

- 导游等级考试科目是什么意思

- 导游考试是什么意思

- 导游考试报名是什么意思

- 导游考试日期是什么意思

- 导游者是什么意思

- 导游虫是什么意思

- 导游资格考试是什么意思

- 导游资格考试命题是什么意思