桑疫病mulberry bacterial blight

由假单孢菌引起为害树茎叶的一种细菌性病害。

简史 1890年考贝立 (Cuboni) 和卡贝立(Garbini)在意大利威路那(Verona)附近病桑上分离到一种细菌,经接种健桑而能致病。1891~1892年马切尔太(Macchiatti)将该菌定名为Bacillus cubo-nianus Macchiatti。1893年法国包伊尔(Boyer)和拉姆拜蒂(Lambert)从桑树病枝上分离到与前人记载不同的白色菌落细菌,命名为Bacterium mori Boyer etLambert。1905年美国Erwin F.Smith从桑树上分离到一种细菌,认为与意大利的黄色细菌菌落相同,但接种无传染力,于是1908年再从患病初期的枝条上分离到具有侵染力的白色菌落的细菌。并经研究证明意大利分离接种成功的细菌是黄、白二种细菌的混合培养物,法国分离的白色菌落的细菌与Smith分离到的是同种,但形态和生理稍异,因之,将学名改为Bacter-ium mori(B.and L.) emend E.F. Smith。1913年美国F.L.Sterens氏根据该菌具端生鞭毛,提出改名为Pseudomonas mori (B. et L.) Sterens,至1957年伯杰氏细菌检定手册第七版仍沿用此名。但在该书第八版(Buchanan and Gibbons,1978),将此菌并入Pseudomonas syringae van ltall内。目前该菌学名为Pseudomonas syringae pv. mori (Boyer etLabert 1893) Young,Dye et Wilkie,1978。

分布和为害 主要分布亚洲、欧洲约11个国家。中国江苏、浙江、湖南、湖北、四川、广东、安徽、山东、河北、山西、辽宁等蚕区均有发生为害。为害桑叶和新梢,病害流行年份,成片桑树叶片布满黄褐色病斑、病叶扭曲畸形,变黄脱落; 夏秋季发病严重时,嫩枝变黑枯萎,呈烂头状,影响桑叶产量和品质。

其症状有黑枯型和缩叶型两类。❶黑枯型。病菌从气孔侵入叶片时,引起点发性多角形病斑,通过叶脉、叶柄的维管束,蔓延到枝条,枝条上形成粗细不等的棕褐色点线状病斑。有的外表无明显病斑,但皮层或木质部有黄褐色条状病斑。在多湿条件下,病部可溢出黄色粘液,即菌脓,干燥时菌脓凝结成小珠或薄膜状。

❷缩叶型。病叶上为点发性圆形病斑,常裂开呈穿孔状,叶柄、叶脉变褐甚至黑腐,致使叶片向背面皱缩卷曲,严重时病叶变黄,易脱落;病枝病斑呈黑色梭形。

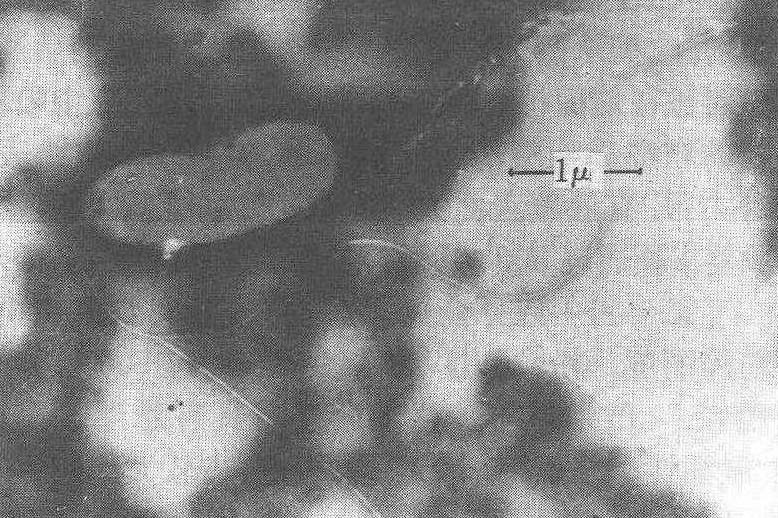

病因 病原物为丁香假单孢菌桑致病变种[Pseudomonas syringae pv. mori (Boyer et Lam-bert) Young et al.]。由于两类症状型的菌体多糖抗原不同,分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ型四个血清学类型。引致黑枯型症状的菌系,属Ⅰ型血清。短杆状,两端钝圆,大小为1.4×3.2(微米),单极束生鞭毛,无荚膜,不产生芽胞(见图)。革兰氏染色阴性,在普通细菌培养基上形成白色湿润的圆丘状菌落。菌落内部呈网状结构,具绿色荧光。需氧生长、接触酶和产氨试验呈阳性、硝酸还原试验、明胶水解,硫化氢产生,靛基质试验,甲基红及乙酰甲基甲醇试验等均呈阴性,在含蔗糖培养基上产生果聚糖,能分解一些糖、醇,但不产气,能使石蕊牛乳变蓝。适温28~31℃,干热致死温度90℃10分钟,湿热致死温度48℃10分钟,生长pH值范围为5.0~9.0而以pH值为6.3~8.0最适,日光直射90分钟,紫外线灯照射25分钟病原菌死灭。缩叶型症状的菌系包括Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ三种血清类型,其生物学特征与黑枯菌系基本相似。病原细菌血清,对菌株显示凝集反应,可作为最简易的病原细菌诊断方法。病原细菌受噬菌体寄生,噬菌体可从罹病部分分离,利用对噬菌体全系统均有感受性的菌株作为指示菌,便可利用噬菌体检查病原细菌并作田间定量检出,进行病害预测。

桑疫病黑枯型病原细菌

侵染过程和病害循环 病菌主要在土壤或未腐烂的残枝落叶中过冬,成为次年的初次侵染源。带菌的接穗和苗木是远距离传播菌源。江苏、浙江一带,“缩叶型”在4月上、中旬,“黑枯型”约在4月下旬、5月上旬始见发病,患病部位产生的菌脓,经风、雨和昆虫进行传播,病菌从伤口或自然孔侵入桑树幼嫩组织,经4~5天的潜育期出现病斑,不断引起再次侵染,病害扩大蔓延。一般情况下,“缩叶型”在5月份、“黑枯型”到8月份进入发病高峰期,本病的发生发展与气候、菌源数量、桑品种等有密切关系。高温、多雨、大风的情况下引起病害流行,偏施氮肥,桑树组织嫩弱,是诱发病害严重的原因;湖桑35号、湖197号、湖桑7号、伦教40号、黄鲁桑、鸡冠鲁桑等品种感病。

病害控制 加强苗木和接穗的检疫。检出并剔除病苗病穗。培育和推广抗病品种如育2号、湖桑199号、6301、凤城1号。避免造成伤口。增施有机肥料及使用土霉素或链霉素防治病害。

桑疫病bacterial blight

又称桑细菌性黑枯病,烂头病,为害桑树枝叶的重要病害之一;世界各地均有分布,在中国的江苏、浙江、湖南、湖北、四川、广东、安徽、山东、河北、山西、辽宁等省蚕区均有发生为害。被害叶片或整片枯黄,或卷曲皱缩,有的引起枝条梢端芽叶黑枯腐死,不能继续生长,影响产量很大。

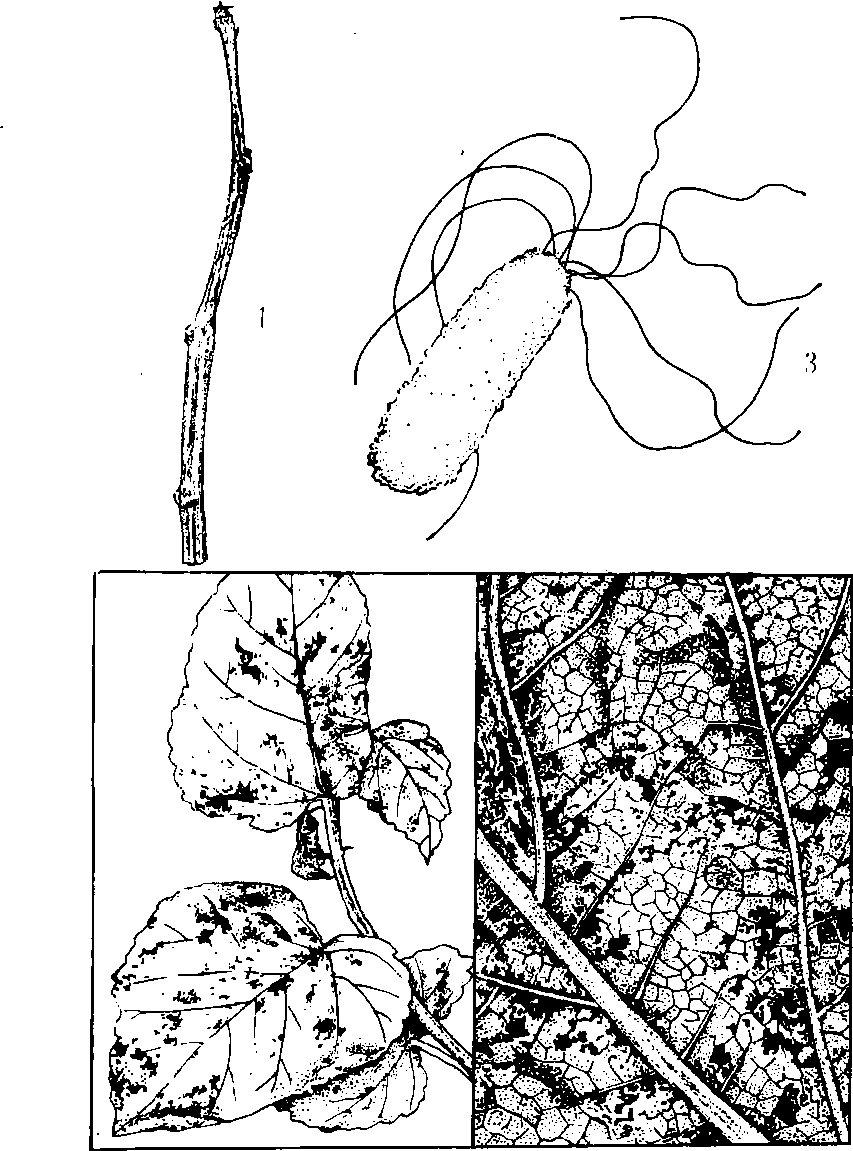

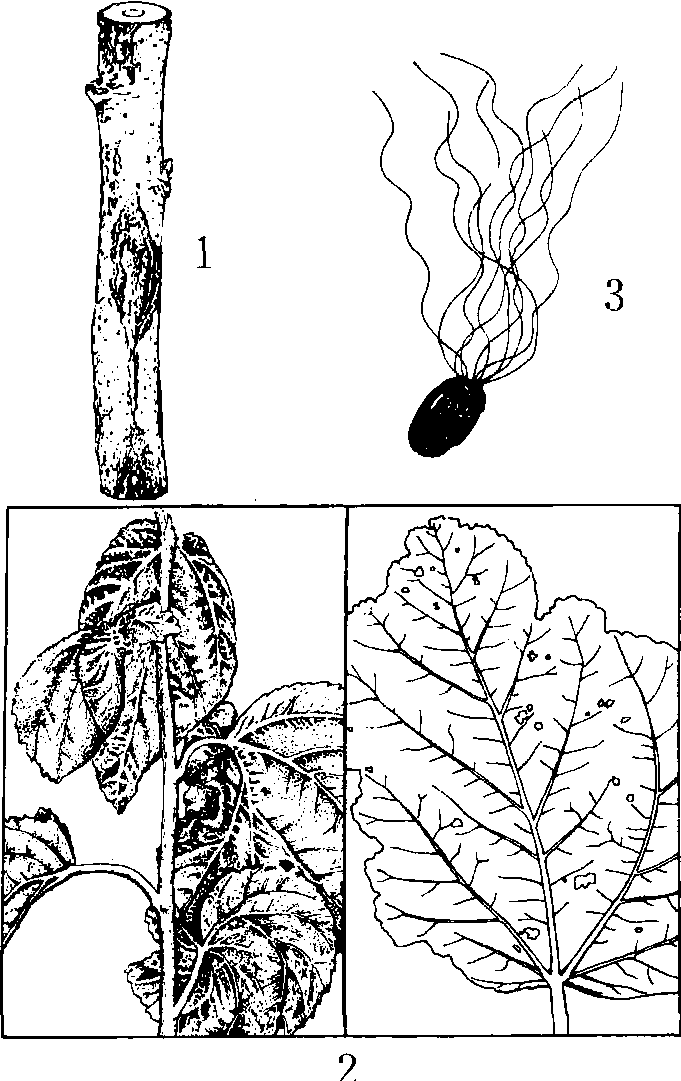

病原 桑疫病的病原菌是丁香假单孢杆菌,假单孢菌目,假单孢菌科,假单孢菌属,学名为Pseudo-monas syringa mori Stevens。根据发病症状的差异有黑枯型和缩叶型两种致病型:黑枯型菌系的菌体短杆状,两端钝圆,长宽为1.4×3.2微米,单极束生鞭毛,1~10根,无荚膜,不产生芽胞,革兰氏染色阴性,在普通细菌培养基上形成白色湿润的圆丘状菌落,菌落内部一般呈网状结构,具绿色荧光,最适生长温度为28~31℃,干热致死温度90℃10分钟,湿热致死温度48℃10分钟,生长pH范围为5.0~9.0,而以pH6.3~8.0最适,日光直射90分钟,紫外线灯照射25分钟病原菌死灭(图1)。缩叶型菌系的病原细菌为与黑枯型菌系不同血清类型的细菌,其生物学特性与黑枯菌系基本相似,仅在柯氏培养液和木糖的氧化产酸以及最适生长温度25~28℃,干热致死温度120℃,阳光直射150分钟、紫外线灯照射40分钟死灭等生理生化特性上与黑枯菌系有较大的差异(图2)。

2

图1 桑疫病(黑枯型)及其病原菌

1.病枝 2.病叶 3.病原细菌

图2 桑疫病(缩叶型)症状及其病原菌

1.病枝 2.病叶 3.病原细菌

侵染 病原菌主要在有病的枝条中越冬,在土壤中或未腐烂的残枝落叶中亦能成为次年的初次侵染源,带病的接穗和苗木则是本病远距离传播的来源。在江苏、浙江一带,缩叶型病在4月上、中旬,黑枯型在4月下旬5月上旬始见发病,在患病部位产生菌脓,经风、雨和昆虫等进行传播,病菌从伤口或自然孔口侵入桑树幼嫩组织,经4~5天的潜育期出现病斑,不断引起再次侵染,使病害扩大蔓延。一般情况下,缩叶型病在5月份,黑枯型病到8月份进入发病高峰期。本病的发生发展与气候、病原菌数量、桑品种等有着密切的关系,温高、雨多、雨大的情况下发生严重,往往引起病害的流行,偏施氮肥造成桑树组织嫩弱也是诱发原因之一。湖桑35号、湖桑197号、湖桑7号、伦教40号、黄鲁桑、鸡冠鲁桑等桑品种容易感病。

病症 黑枯菌系的病菌从气孔侵入叶片时,引起点发性病斑:如通过叶柄、叶脉的维管束侵入时,在叶片上由于受到叶脉限制而形成多角形片状病斑。病斑初呈浸润性油渍状,渐变黄褐色,周围稍退色,干燥时中央裂开,有时局部或整片叶子发黄,严重时病叶自行脱落。病菌侵入,蔓延到枝条维管束部位进而扩展到新梢后,往往造成梢、叶黑枯腐死而呈烂头状。在嫩梢下端枝条上形成粗细不等的棕褐色点线状病斑,侵染浅的仅限于皮部,深的可达木质部甚至髓部,有的外表看不到病斑,但皮内或木质部有黄褐色条状病斑。在多湿条件下,病斑部会溢出黄色粘附物,是病原菌聚集而成的“菌脓”,干燥时菌脓凝结成小珠或薄膜状。

缩叶菌系的病菌从气孔侵入叶片的引起点发性的圆形病斑,常会裂开呈穿孔状; 菌从叶柄、叶脉侵入时,则引起叶柄或叶脉变褐甚至黑腐溃疡,致使叶片向背面皱缩卷曲,呈缩叶状,严重时病叶变黄,极易脱落; 病菌侵染嫩枝时,引起溃疡,产生黑色梭形裂口病斑,而枝条上的点线状病斑少见; 若病菌通过枝条维管束向顶梢蔓延时,往往引起顶芽枯萎,致使侧枝萌发。

防治 加强苗木和接穗的检疫; 培育和推广抗病品种如育2号、湖桑199号、6301、凤城1号等,避免造成伤口; 增施有机肥料以及合理使用抗菌素 (盐酸土霉素300单位或链霉素100单位)消灭病原。

桑疫病bacterial blight

又称桑细菌性黑枯病、烂头病。桑树芽叶的细菌病害。世界各地均有分布。中国江苏、浙江、湖南、湖北、四川、广东、安徽、山东、河北、山西、辽宁等省蚕区均有发生为害。病叶布满黄褐色病斑,扭曲畸形,变黄易落,嫩梢变黑枯萎。病原为裂殖菌纲,假单胞杆菌目,假单胞杆菌科,假单胞杆菌属〔Pseudomonas syringaa pv. mori (Boyer& Lamb.)Young Dye & Wilkie(1978)〕,在枝条上越冬,次年春暖潮湿时,开始繁殖和传播。宜采用选栽荷叶白、湖桑199等抗病品种;及时清除病枝叶;加强培育管理等综合措施防治。

- 隔音是什么意思

- 隔音符号是什么意思

- 隗是什么意思

- 隘是什么意思

- 隘口是什么意思

- 隘路是什么意思

- 隙是什么意思

- 隙地是什么意思

- 隙缝是什么意思

- 障是什么意思

- 障眼法是什么意思

- 障碍是什么意思

- 障碍物是什么意思

- 障碍赛跑是什么意思

- 障翳是什么意思

- 障蔽是什么意思

- 隞是什么意思

- 隧是什么意思

- 隧洞是什么意思

- 隧道是什么意思

- 隩是什么意思

- 隰是什么意思

- 隳是什么意思

- 隶是什么意思

- 隶书是什么意思

- 隶卒是什么意思

- 隶字是什么意思

- 隶属是什么意思

- 隹是什么意思

- 隼是什么意思

- 隽是什么意思

- 隽永是什么意思

- 隽语是什么意思

- 难是什么意思

- 难上加难是什么意思

- 难上难是什么意思

- 难为是什么意思

- 难为情是什么意思

- 难乎其难是什么意思

- 难事是什么意思

- 难于是什么意思

- 难于上青天是什么意思

- 难于启齿是什么意思

- 难产是什么意思

- 难人是什么意思

- 难以是什么意思

- 难以为情是什么意思

- 难以为继是什么意思

- 难以估量是什么意思

- 难以启齿是什么意思

- 难以置信是什么意思

- 难以言状是什么意思

- 难侨是什么意思

- 难保是什么意思

- 难倒是什么意思

- 难兄难弟是什么意思

- 难免是什么意思

- 难关是什么意思

- 难分难舍是什么意思

- 难分难解是什么意思