柯尔克孜族Ke’erkezizu

中国56个民族之一。人口约 14.4万(1990)。主要聚居在中国新疆维吾尔自治区西部克孜勒苏柯尔克孜自治州,部分散居在伊犁、塔城、阿克苏、喀什等地区及黑龙江省富裕县满族、达斡尔族、柯尔克孜族自治乡。柯尔克孜语属阿尔泰语系突厥语族,属于粘着语类型。1955年正式使用30个阿拉伯字母拼写的现代中国柯尔克孜族文字。柯尔克玫族传统体育活动有“姑娘追”、马上拾银、马上摔跤、二人秋等。

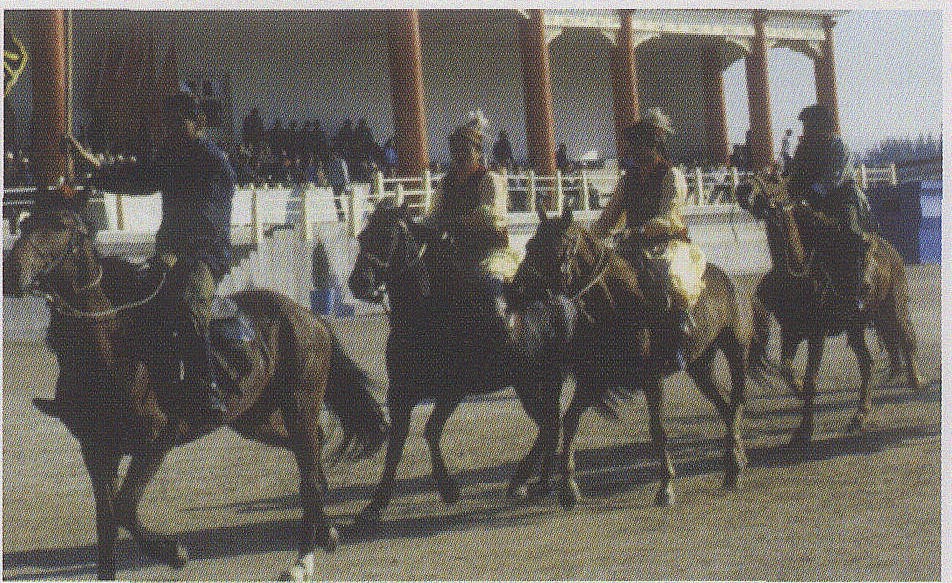

❶“姑娘追”。哈萨克语称“克孜库瓦尔”。是柯尔克孜族所喜爱的马上运动。通常在喜庆丰收、婚礼、欢庆集会时举行。这种活动促成了一些青年男女的结合。

❷马上摔跤。柯尔克孜族民间传统体育项目,此项运动相传源于古代作战时的马上擒敌术。

❸二人秋。柯尔克孜族荡秋千的方式。在2副3米高的三角架中间搭上3股套马的缰绳,下垂离地约20~30厘米。每次2人相对而立,各人腰背部搭上1股缰绳,手臂展开扶住绳子,双脚一起踏在另1根绳子上。一方先用脚蹬地,使绳子荡起,然后轮流使劲,使秋千荡得更高。

姑娘追

柯尔克孜族kē'ěrkèzīzú

❶我国少数民族之一,主要分布在新疆。

❷国外称吉尔吉斯人,主要分布在吉尔吉斯斯坦共和国。

柯尔克孜族kē’ěrkèzīzú

〈名〉中国少数民族之一,主要分布在新疆。

柯尔克孜族

中国少数民族之一。史称“鬲昆”、“坚昆”、“黠夏斯”。“柯尔克孜”是民族自称,其含义说法不一,有“四十个部落”,“四十个姑娘”或“草原人”等说法。1990年人口有141 549人。多数人居住在新疆南部克孜勒苏柯尔克孜自治州。少数居住在新疆其它地区,黑龙江省富裕县五家子屯也居住着一部分。柯尔克孜语属阿尔泰语系突厥语族。使用以阿拉伯字母为基础的文字,有些地区也通用维吾尔文和哈萨克文。多数信仰伊斯兰教,少数信仰喇嘛教。主要从事牧业,兼营农业和以畜产品加工为主的手工业。民间文学艺术丰富多彩,著名民间史诗《玛纳斯》是一部具有相当高的思想性和艺术性口头文学。中华人民共和国成立前,基本属于封建社会,有部落制残余存在。中华人民共和国成立后,经过社会改革,各项事业都有发展,国家在其聚居地建有克孜勒苏柯尔克孜自治州。

柯尔克孜族

❶我国少数民族之一。在我国历史文献中,有鬲昆、隔昆、坚昆、结骨、纥骨、契骨、护骨、黠戛斯、辖戛斯、纥里迄斯、吉利吉斯、布鲁特等称谓。“柯尔克孜”是本民族的自称,其含义有“40个姑娘”、“40个部落”或“草原人”等说,先民为最初游牧于叶尼塞河上游地区,是历史上的“坚昆”(汉)、“纥骨”(魏晋)、“黠戛斯”(唐)等古代柯尔克孜人在历史长河中不断吸收、融合当时的匈奴、丁令、乌孙、康居、乌揭、鲜卑、突厥、回纥以及后来的契丹、钦察人等,特别是明代迁居天山、葱岭后,与当地操突厥语、蒙古语民族融合后逐渐形成的民族,元明时称“乞尔吉斯”,清代时称“布鲁特”。大多数人信仰伊斯兰教,少数信仰喇嘛教。语言属阿尔泰语系突厥语族东匈语支,使用以阿拉伯字母为基础的柯尔克孜拼音文字,分南北两种方言。居住在南疆的兼通维吾尔语,居住在北疆的兼通哈萨克语。山区居民主要从事畜牧业,平原居民主要从事农业。牧民一般居住毡房,农民居住砖和土木结构的房屋。饮食方面,以肉食和奶制品为主,尤其喜喝奶茶。《玛纳斯》为中华民族三大史诗之一。主要节日有“肉孜节”、“古尔邦节”、“诺吾鲁孜节”。建国后,于1954年7月14日成立了克孜勒苏柯尔克孜自治州。50年来,自治州的各项经济建设事业和文化教育事业得得了长足的发展,人民生活水平也有了显著的提高。据2000年第五次人口普查统计,新疆的柯尔克孜族有158775人,分布于克孜勒苏柯尔克孜自治州、温宿县、拜城县、塔什库尔干塔吉克自治县、莎车县、叶城县、疏附县、特克斯县、昭苏县、塔城市、乌鲁木齐市等地。

❷中国新疆民族民俗知识丛书。陈超、阿斯卡尔·居努斯著。本书叙述和介绍了柯尔克孜族的历史源流、社会变迁、文化生活和风俗民情。新疆美术摄影出版社1996年9月出版。

柯尔克孜族

中国少数民族之一。主要分布在新疆西部地区,以克孜勒苏柯尔克孜自治州最集中。新疆的伊犁、塔城、阿克苏、喀什和黑龙江富裕县亦有少数分布。现有人口14万多人(1990年)。“柯尔克孜”是民族自称,关于其含义,有“40个部落”、“40个姑娘”和“草原上的人”等解释。历史悠久,公元前3世纪,史书就记载他们生活在叶尼塞河流域,是匈奴的部属。唐代和元代是柯尔克孜历史上最兴盛的时期,与中央政府和中原地区交往密切。元亡后,迁到帕米尔高原和天山地区荒僻的深山中,发展变得缓慢。主要经营畜牧业生产,兼营农业和畜产品加工。语言属阿尔泰语系突厥语族,有民族文字。部分地区通用维吾尔语文和哈萨克语文。著名史诗《玛纳斯》具有世界影响。多数信奉伊斯兰教,少数人信仰喇嘛教。民间工艺美术以刺绣与编织最著名。热情好客,讲究礼节。

柯尔克孜族

中国少数民族之一。主要分布在新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州,少数散居在其他各县,另有数百人聚居黑龙江省富裕县, 系十八世纪中叶自新疆迁去。共 113,999人(1982年), 其先民,汉时称“鬲昆”、“坚昆”;魏、晋称“纥骨”、“契骨”;隋唐称“黠戛斯”; 宋称“辖戛斯”; 元明称“乞儿吉思”、“吉利吉思”;清称“布鲁特”。公元前原居叶尼塞河上游,隶于匈奴,后一部迁天山地区,先后为鲜卑、柔然、突厥、回纥属部。与唐朝关系友好,七世纪中,太宗以其地为坚昆都督府,隶燕然都护府,正式纳入唐的版图。公元840年,击溃回鹘汗国, 建黠戛斯汗国。十至十八世纪中,先后处于喀喇汗国(黑汗王朝)、辽、西辽、察合台汗国及其后王统治下。其间,居叶尼塞诸部向西南迁移,融入若干蒙古和哈萨克部落, 促进了本民族的形成和发展。清初,协助平定准噶尔、大小和卓之乱,主动要求归属。十九世纪 以来,积极参加反对英、俄帝国主义侵略的斗争,巡守边防。1944—1949年,曾积极参加北疆的伊犁、塔城、阿勒泰三区革命和南疆的蒲犁革命。解放前, 行游牧宗法封建制,部落组织和部落观念浓厚,具有血缘关系的游牧群“阿寅勒”是部落基层生产和社会组织。操柯尔克孜语, 属阿尔泰语系突厥语族。古代曾使用过鄂尔浑一叶尼塞文,现使用以阿拉伯字母为基础的文字。居南疆的兼通维吾尔语文, 居北疆的兼通哈萨克语文, 居富裕县的通用汉语文。多信仰伊斯兰教, 居富裕县的信喇嘛教。主要从事畜牧业,少数兼营农业。解放后, 进行了社会改革。建立了一个自治州。文化遗产丰富,能歌善舞, 英雄史诗《玛纳斯》,长达二十多万行,广泛流传。

柯尔克孜族

主要居住在新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州,少数居住在新疆其他各县。另有数百人散居在黑龙江省富裕县,系200年前从新疆迁去。人口为160823人(2000),其中男81695人,女79128人。受教育程度:研究生22人;大学本科1160人;大学专科3418人;中专7495人;高中6803人;初中28379人;小学82094人;扫盲班3430人;未上过学11600人。分布的行业:农、林、牧、渔业7586人;采掘业45人;制造业48人;电力、煤气及水的生产和供应业14人;建筑业7人;地质勘察业、水利管理业7人;交通运输、仓储及邮电通信业59人;批发和零售贸易、餐饮业182人;金融、保险业17人;社会服务业38人;卫生、体育和社会福利业114人;教育、文化艺术及广播电影电视业468人;科学研究和综合技术服务业15人;国家机关、政党机关和社会团体303人;其他行业12人。从事的职业:国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人130人;专业技术人员713人;办事人员和有关人员151人;商业、服务业人员135人;农、林、牧、渔、水利业生产人员7508人;生产、运输设备操作人员及有关人员178人。“柯尔克孜”是民族自称,其含义说法不一,有“40个部落”、“40个姑娘”或“草原人”等说法。柯尔克孜族有自己的语言文字。语言属阿尔泰语系突厥语族;文字系以阿拉伯字母为基础的拼音文字。家庭实行一夫一妻制,儿子婚后与父母不分居。信奉伊斯兰教,也有一部分信喇嘛教。柯尔克孜族主要经营牧业,兼营农业和以畜产品加工为主的手工业。

柯尔克孜族

柯尔克孜族人口约为14万人。主要分布于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州,少数散居于新疆各地和黑龙江省富裕县。使用柯尔克孜语,属阿尔泰语系突厥语族。有南、北2个方言。居住在南疆的人通晓维吾尔语,居住在北疆的人通晓哈萨克语,居住在黑龙江省的人通晓汉语、蒙古语。有以阿拉伯字母为基础的文字。柯尔克孜人多信仰伊斯兰教,少数人信仰喇嘛教或萨满教。

柯尔克孜是本民族的自称,是突厥语,意思可以解释为“四十个姑娘”、“四十个部落”或“草原人”。柯尔克孜族人的先民,史称“鬲昆”、“坚昆”、“纥骨”、“黠戛斯”、“辖戛斯”、“吉利吉思”、“乞儿吉思”、“布鲁特”等。原来居住在叶尼塞河上游流域,后来逐渐向西南迁到天山地区,并与当地的突厥、蒙古部落相融合。其居民以从事畜牧业为主,兼营狩猎、农业、手工业和商业。新中国成立前柯尔克孜族人的游牧生活还保留着氏族部落的组织形式,每个部落下有若干个家庭,是其基层生产组织。那时生产粗放、管理原始、生产力低下。如今,他们已经取得了很大的成绩,柯尔克孜草原出现了兴旺景象。

053 柯尔克孜族

中国少数民族之一,人口为141549人(1990年),自称柯尔克孜,其含义有“四十部落”、“四十姑娘”、“草原人”等不同解释。多数聚居于新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州,少数散居于新疆各地和黑龙江富裕县。使用柯尔克孜语,有左书横行以阿拉伯字母为基础的文字。居南疆者通维吾尔语,居北疆者通哈萨克语,居黑龙江富裕县者通汉语和蒙古语。历史上,柯尔克孜的先民,有“坚昆”、“黠戛斯”、“吉利去思”、“布鲁特”等不同称谓。原分布在叶尼塞河上游地带,后逐渐向西南迁移至天山地带,与当地突厥、蒙古部落相融合。在1944—1949年代伊犁、塔城、阿勒泰三区革命中柯尔克孜族人民英勇斗争。1954年成立了自治州,行一夫一妻制,直系和近亲不婚。多数信伊斯兰教,少数信喇嘛教和萨满教。

柯尔克孜族

中国少数民族。主要分布在新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州。人口113999人(1982年)。柯尔克孜语属阿尔泰语系突厥语族。有以阿拉伯字母为基础的文字。居南疆者通维吾尔语,居北疆者通哈萨克语。源于古代黠戛斯人。840年建立黠戛斯汗国。主要从事畜牧业,部分经营农业。多数信奉伊斯兰教,少数人信仰喇嘛教和萨满教。有肉孜节,古尔邦节,诺鲁孜节。男子戴高顶形卷沿皮帽,穿无领“袷袢”长衣,束皮带,左佩小刀。妇女包头巾。主食奶制品和牛、羊肉类。夏季住帐篷,冬季定居土房。1949年前,保留着氏族部落组织形式,新疆和平解放后,1954年成立克孜勒苏自治州,经过民主改革,政治、经济、文化变化较大,农、牧业都有所发展。

柯尔克孜族

中国少数民族之一。主要分布在新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州,少数散居新疆其他各县和黑龙江省富裕县。语言属阿尔泰语系突厥语族,有以阿拉伯字母为基础的文字。多信伊斯兰教,极少数地区信喇嘛教。行一夫一妻制。男权很大,老年人威信最高,旧式婚姻带有封建买卖性质。解放前,基本上属于封建社会,有部落制残余,具有血缘关系的游牧群“阿寅勒”是部落基层生产和社会组织。主要从事畜牧业,部分经营农业。解放后,进行了社会改革,建立了1个自治州。文化遗产丰富,能歌善舞,英雄史诗《玛纳斯》,长达20多万行,广泛流传。好宾客,重礼节。生活中多禁忌。有肉孜节、古尔邦节、诺鲁孜克节等节日。

柯尔克孜族

中国少数民族之一,共约11万余人。主要分布在新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州。其先民分别称坚昆(汉)、纥骨(魏晋)、黠戛斯(唐)、辖戛斯(宋)、乞儿吉思(元明)、布鲁特(清)等。原居叶尼塞河上游,初隶属于匈奴,后先后为鲜卑、柔然、突厥、回纥之属部。唐初黠戛斯属薛延陀汗国,648年,其首领入唐,唐以其部为坚昆都督府,隶属燕然都护府,从此正式纳入唐的版图。840年黠戛斯击溃回鹘汗国,建黠戛斯汗国。乞儿吉思由叶尼塞河流域南迁到天山地区的过程经历了很长时期,大致是,西辽的西迁和13世纪蒙古的西征影响到它。15世纪以后,它又被准噶尔驱逐出巴尔喀什湖以东的七河流域,寄寓于中亚费尔干纳一带。清朝平定准噶尔之后,部分布鲁特部返回七河流域。在长期迁徙过程中,融入了周围一些其他部落成分,促进了本民族的形成和发展。清初,协助平定准噶尔部、大小和卓的叛乱,主动要求归附。19世纪以来,积极参加反对沙俄侵略的斗争,巡守边防。1944—1949年曾积极参加反对国民党反动统治的三区革命。主要从事牧业,少数兼营农业。操柯尔克孜语,属突厥语系。最早使用过类似北欧的鲁尼字母拼写的文字,现使用以阿拉伯字母为基础的柯尔克孜文。多信仰伊斯兰教,但伊斯兰教宗教观念相对淡漠。其中还遗存有伊斯兰教传入前的萨满教痕迹。直至解放前夕,仍行游牧宗法封建制,部落组织和部落观念还较浓厚,具有血缘关系的“阿寅勒”是部落的基层生产和社会组织。解放后,进行社会改革,建立克孜勒苏柯尔克孜自治州,实现了本民族的自治,走上了民族发展的康庄大道。柯尔克孜族能歌善舞,文化遗产丰富,长达20多万行的英雄史诗《玛纳斯》,著称于世。

柯尔克孜族ke er ke zi zu

the Kirgiz (Khalkha) nationality,inhabiting Xinjiang Uygur Autonomous Region

柯尔克孜族

中国少数民族之一。“柯尔克孜”,突厥语,系本族自称,一般释为“四十个姑娘”;另可解释为“四十个部落”;或谓为“草原人”等。主要分布于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州,少数散居于其他各县和黑龙江省富裕县等。人口141549人(1990)。绝大部分居民使用柯尔克孜语,属阿尔泰语系突厥语族。有以阿拉伯字母为基础的文字。居南疆者通晓维吾尔语,居北疆者通晓哈萨克语,居黑龙江富裕县者通用汉语、蒙古语。其先民,汉时称“鬲昆”、“坚昆”;魏晋称“纥骨”、“契骨”;隋唐称“黠戛斯”;宋称“辖戛斯”;元明称“乞儿吉思”、“吉利吉思”;清称“布鲁特”。原分布于叶尼塞河上游流域,后逐渐向西南迁至天山地区,并与当地突厥、蒙古部落相融合。唐时受突厥统治。唐贞观二十二年(648),黠戛斯首领俟利发失钵屈阿栈亲至唐要求归属,唐以其地设坚昆都督府,隶燕然都护府。景龙四年(710),被东突厥征服。天宝三年(744),又属回纥汗国统治。开成五年(840),灭回鹘,建立黠戛斯汗国,拥众数十万,胜兵8万。疆域东至骨利干,南邻吐蕃,西连葛逻禄,曾占领安西北庭。和唐朝关系甚密,贡使不绝。13世纪,吉利吉思居住在阿浦水(今阿巴坎河)与玉须水(今乌鲁克木河)之间,受元朝统治。在叶尼塞河上游曾设万户府。至元七年(1270),元朝派刘好礼任吉利吉思、谦州等五部断事官,采取措施促进该地区经济的发展。明代,乞儿吉思一度臣服于喀尔喀蒙古札萨克图汗属部阿勒坦汗,后隶属于准噶尔。16至18世纪,沙俄侵占叶尼塞河上游乞儿吉思的大片土地,遭到其强烈反抗。后一部分被准噶尔强迁往西部天山伊塞克湖等地区。乾隆二十年至二十四年(1755—1759),助清朝平定准噶尔贵族和大小和卓之乱,分布于天山南北的东西布鲁特先后要求归附,少部分随准噶尔军被俘东迁至黑龙江一带。19世纪以来,积极参加反对英、俄帝国主义侵略的斗争,巡守边防,为捍卫祖国西北边疆作出贡献。1944—1949年,曾积极参加北疆的伊犁、塔城、阿勒泰三区革命和南疆的蒲犁革命。解放前,盛行游牧宗法封建制,部落组织和氏族观念浓厚,具有血缘关系的游牧群“阿寅勒”为部落基本生产单位和社会组织,多信仰伊斯兰教,居富裕县者信奉喇嘛教。主要从事畜牧业,少数兼营农业,饲养管理和耕作方法原始,社会生产力低下。解放后,进行了社会改革,生产得到迅速发展,人民生活有很大改善。文化遗产丰富,能歌善舞,在人民中流传着各种形式的诗歌、音乐、传说、故事、童话、寓言、谜语和造型艺术。著名英雄史诗《玛纳斯》是一部规模宏伟的历史长卷,也是一部具有相当高思想性和艺术性的口头文学。

- 丧师辱国是什么意思

- 丧德是什么意思

- 丧心病狂是什么意思

- 丧志是什么意思

- 丧服是什么意思

- 丧权辱国是什么意思

- 丧气是什么意思

- 丧生是什么意思

- 丧礼是什么意思

- 丧胆是什么意思

- 丧葬是什么意思

- 丧葬费是什么意思

- 丧身是什么意思

- 丧钟是什么意思

- 丧门星是什么意思

- 丧门神是什么意思

- 丧魂失魄是什么意思

- 丧魂落魄是什么意思

- 个是什么意思

- 个个是什么意思

- 个中是什么意思

- 个中人是什么意思

- 个中滋味是什么意思

- 个人是什么意思

- 个人主义是什么意思

- 个人崇拜是什么意思

- 个人所得税是什么意思

- 个人股是什么意思

- 个人计算机是什么意思

- 个位是什么意思

- 个体是什么意思

- 个体户是什么意思

- 个体所有制是什么意思

- 个体经济是什么意思

- 个例是什么意思

- 个儿是什么意思

- 个别是什么意思

- 个别差异是什么意思

- 个头是什么意思

- 个头儿是什么意思

- 个子是什么意思

- 个性是什么意思

- 个性化是什么意思

- 个把是什么意思

- 个数是什么意思

- 个旧是什么意思

- 个旧市是什么意思

- 个案是什么意思

- 个股是什么意思

- 丫是什么意思

- 丫头是什么意思

- 丫头片子是什么意思

- 丫杈是什么意思

- 丫枝是什么意思

- 丫环是什么意思

- 丫角是什么意思

- 丫髻是什么意思

- 丫鬟是什么意思

- 中是什么意思

- 中上是什么意思