板块构造

20世纪60年代兴起的一种新的全球构造学说。其特点是认为全球表层是由10~25个大小不等的岩石圈板块构成,这些板块均漂浮在地幔的黏性物质上,每个大板块都有部分大陆和大洋岩石圈,并且在运动中同其他板块发生碰撞、冲击。在这个过程中,沿着板块的边缘部分会发生许多复杂的构造变形、火山作用和地震活动。它是在大陆漂移说、海底扩张说和转换断层的基础上逐渐发展和完善的。1967年美国W.J.摩根、英国D.P.麦肯齐和R.L.帕克概括了洋底最新发现,确立了板块构造说的基本原理。1968年法国X.勒皮雄将全球岩石圈划分为6大板块。板块构造这一术语是1969年麦肯齐和摩根提出的。20世纪70年代以来,板块构造说逐渐渗透到地球科学许多领域:❶它深刻地解释了地震和火山活动、地磁和地热现象、岩浆和造山作用;

❷阐明了大陆漂移、洋壳起源、洋盆的生成和演化等重大问题;

❸对寻找矿产资源的分布有指导作用,在预测地震和火山等地质灾害方面也有一定的指导意义。目前所划的板块,有大、中、小3类:❶大板块有6个,即欧亚板块、美洲板块、非洲板块、太平洋板块、印度—澳大利亚板块和南极洲板块;

❷中板块有4个,即纳斯卡板块(在太平洋中脊和南美洲之间)、加勒比板块、菲律宾板块、索马里板块;

❸小板块,即面积小于10万km2的板块,如土耳其—爱琴海板块、亚德里亚板块、伊朗板块、新赫布里底板块、汤加板块等。此外,还有从欧亚大板块划分出来的中国板块,把南北美洲分开的南美洲板块、北美洲板块等。另有一类微板块,是根据研究深入而划分的,名目繁多。中、小板块的运动都受大板块运动的制约。

板块构造

认为地球表层是由为数不多的大小不等的岩石圈板块拼合起来的,每个板块彼此都能独立活动,其运动是地幔对流和海底的分裂与扩张的结果。板块活动时彼此相互影响、相互作用而产生各种地质构造,这些构造即板块构造。按这种学说观点,陕西省境内属于华北板块、扬子板块及秦岭造山带三个构造单元。

板块构造Bankuaigouzao

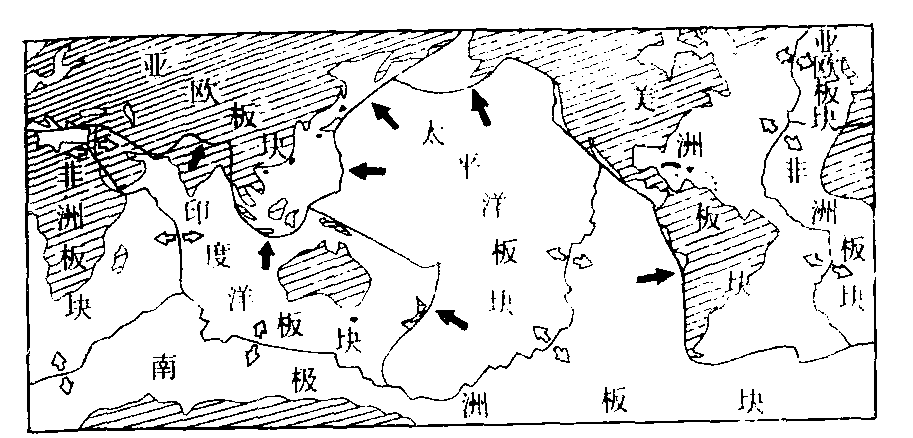

法国地质学家勒皮顺(X.Lepichon) 1968年提出的全球构造学说。认为地球的岩石圈不是整体一块,而是被一些活动的构造带(如海岭、岛弧、平移大断层)分割的若干板块。全球岩石圈划分为六大板块(如图)。即太平洋板块、亚欧板块、印度洋板块、非洲板块、美洲板块和南极洲板块。其中仅太平洋板块几乎全是海洋,其余各板块即包括大陆又有海洋。板块厚度50—150公里,板块间以海岭、岛弧、海沟和转换断层(类似一种大平移断层)为边界,板块运动的主要动力是来自地幔物质的对流,对流速率每年1—20厘米不等。洋中脊是对流的上升区,海底是对流循环的顶部(平流运动),海沟是对流下降区。因此洋壳产生于洋中脊,于海沟处消失,循环范围可达几千公里。板块内部强度很大,比较稳定,主要活动和变形发生于板块边缘。若两板块相向移动发生碰撞,则发生褶皱隆起、断层,形成高山,如喜马拉雅山等;两板块相碰的接触地带为板块缝合线,如雅鲁藏布江为亚欧板块与印度板块的缝合线;若海洋板块向陆地板块下部俯冲,则形成海沟、岛弧和海岸山脉,如日本岛弧和马里亚纳海沟等;板块分裂则形成裂谷、洋中脊和海洋;板块错动则形成转换断层。大板块又可分为中板块、小板块和微板块等不同等级。两板块之间的碰撞带或俯冲带一般是主要的火山带和地震带。如环太平洋火山带和地震带以及古地中海地震带和火山带都是分布在板块俯冲带或缝合线上。板块碰撞带和俯冲带又是挤压褶皱、隆起、断裂最强烈的地方,是形成高山的地带,如阿尔卑斯山、喜马拉雅山等。

简 化 地 质 年 代 表

| 宙 | 代 | 纪 | 距今年代 (亿年) | 生物发展阶段 | |

| 动物界 | 植物界 | ||||

| 显 生 宙 PH | 新 生 代 Kz | 第四纪Q | 0.02~0.03 0. 7 1.4 1.95 2.3 2.86 3.5 4.0 4.4 5.0 6.0 9.0 25 38 46 | 人类时代 | 被子植物时代 |

| 第三纪R | 哺乳动物时代 | ||||

| 中 生 代 Mz | 白垩纪K | 爬行动物时代 | 裸子植物时代 | ||

| 侏罗纪J | |||||

| 三叠纪T | |||||

| 古 生 代 | 二叠纪P | 两栖动物时代 | |||

| 陆上孢子植物 时代 | |||||

| 石炭纪C | |||||

| 泥盆纪D | 鱼类时代 | ||||

| 志留纪S | 海生无脊椎 动物时代 (三叶虫、 笔石) | ||||

| 海生藻类时代 | |||||

| 奥陶纪O | |||||

| Pz | 寒武纪E | ||||

| 元 古 宙 PT | 元 古 代 Pt | 震旦纪Z | 海生无脊椎 动物出现 | ||

| 太 古 宙 AR | 太 古 代 Ar | 生命开始 | |||

| 冥古宙 HD | 地球初期发展阶段 | ||||

六人岩石圈板块( 勒皮 1968)

1968) 生长边界:↑ 消

生长边界:↑ 消 边界

边界

板块构造

由于海底的分裂、扩张,地球上岩石圈的板状块体——板块发生运动,彼此挤压、拉伸或剪切而产生的各种地质构造。所形成的各种丰富的地质作用,构成板块构造学说理论。

- 生态工业建设是什么意思

- 生态工业技术、模式与评价是什么意思

- 生态工业政策扶持是什么意思

- 生态工业环境标志管理是什么意思

- 生态工业生态效益是什么意思

- 生态工业管理是什么意思

- 生态工业经济效益是什么意思

- 生态工业评价指标体系是什么意思

- 生态工程是什么意思

- 生态工艺是什么意思

- 生态市是什么意思

- 生态市创建的基本条件与指标是什么意思

- 生态帝国主义是什么意思

- 生态幅是什么意思

- 生态幅度是什么意思

- 生态平衡是什么意思

- 生态庭院是什么意思

- 生态庭院的创建是什么意思

- 生态廊道是什么意思

- 生态建材企业环境管理是什么意思

- 生态建材认证是什么意思

- 生态建材评价方法与指标体系是什么意思

- 生态建筑是什么意思

- 生态建筑体系是什么意思

- 生态建筑卫生陶瓷是什么意思

- 生态建筑室内外物理环境是什么意思

- 生态建筑技术是什么意思

- 生态建筑技术分层是什么意思

- 生态建筑技术框架是什么意思

- 生态建筑材料是什么意思

- 生态建筑材料选择是什么意思

- 生态建筑照明设计是什么意思

- 生态建筑玻璃是什么意思

- 生态建筑立法是什么意思

- 生态建筑能源利用是什么意思

- 生态建筑节能与节水是什么意思

- 生态建筑设计是什么意思

- 生态建筑设计5r原则是什么意思

- 生态建筑设计方法是什么意思

- 生态建筑设计策略是什么意思

- 生态建筑评价是什么意思

- 生态建设是什么意思

- 生态心理学是什么意思

- 生态恢复是什么意思

- 生态意识是什么意思

- 生态意识的特性是什么意思

- 生态意识的结构是什么意思

- 生态意识论——现代文明的反省与展望是什么意思

- 生态成本是什么意思

- 生态战是什么意思

- 生态户是什么意思

- 生态户的创建是什么意思

- 生态承载力是什么意思

- 生态技术是什么意思

- 生态报复是什么意思

- 生态政治是什么意思

- 生态政治与生态法学是什么意思

- 生态效应是什么意思

- 生态效度是什么意思

- 生态效率是什么意思