李商隐《夜雨寄北》

李商隐《夜雨寄北》

君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池1。

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时2。

【注释】

1.巴山:泛指东川一带的山。

2.何当:何时能够。

今译

你问我何时归去,

我无法回答你,

此时,巴山夜雨

涨满秋池。

何时?我们在西窗下

共剪灯烛,柔情密语:

此夜巴山秋雨之时。

李商隐《夜雨寄北》

李商隐《夜雨寄北》

李商隐

君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

这首诗的诗题一作“夜雨寄内”,是诗人在巴蜀(今四川)时寄给妻子的。巴山:亦称大巴山。这里泛指巴蜀之地。诗的首句一问一答,跌宕起伏,别有韵致,并与次句描写的夜雨连绵、涨满秋池的眼前景物相关联,诗人的羁旅之愁、相思之苦已跃然纸上。三、四句则由眼前的实事实景转化为虚拟的情景画面,表达了“共剪西窗烛”的思归的愿望。诗人设想今宵独处之苦将成为团聚后剪烛夜话的素材,并以未来剪烛夜话之乐反衬今宵独处之苦,构思奇妙,情真意切。这首诗中“期”、“巴山夜雨”的两次出现具有回环往复的艺术效果,全诗营造出情景交融、虚实相生的优美意境,并体现了李商隐诗歌“寄托深而措辞婉” (叶燮《原诗》)的风格特色。

李商隐《夜雨寄北》

李商隐

君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

李商隐(约813-858),字义山,号玉谿生,怀州河内(今河南沁阳)人。开成二年(837)进士,为晚唐著名诗人。他的诗歌创作常以清词丽句构造优美的形象,精致的结构寄情深微,意蕴幽隐,富有朦胧婉曲之美。巴山:本指今重庆以东之地,巴山在今重庆市南江县以北。作者写诗时在梓州(今四川三台),当时属东川节度管辖,所以这里是泛指。共剪西窗烛:在西窗下共剪烛蕊,表示相聚在一起。却话:回头谈起。

入选理由:

结构巧妙的抒情名作;被李梦阳称为诗集中的第一流作品。

诗词赏析 诗大概作于作者做东川节度使柳仲郢幕僚期间,但是所寄之“君”究系何人,则其说不一。《万首唐人绝句》题作《夜雨寄内》。著名的李商隐诗歌注解者清人冯浩也认为“语浅情深,是寄内也”,“寄内”就是寄给妻子的诗,但这时李商隐的妻子已经去世了。因此此诗所寄之“君”为谁还是一个谜,不过诗意诗情缠绵细腻,似乎又只能认为是寄给情人的。

诗的结构最有特色。“我”无法确定归期,因为巴山秋雨水涨,什么时候能回来在灯下剪烛私语倾情,回头再叙巴山秋雨夜涨时候“我”的相思。诗的内容是一个谜,结构像回环的套子,转来转去,还是在原点上,什么话也没有说。乍一看近乎文字游戏;细读之后,才觉得美不胜收。巴山是客居,是他乡,处境是幕僚,时令是秋天,是夜雨水涨,情感是凄清惆怅的相思,而且相思的隐曲处还不能明说,只有等以后再一一道来,告诉你巴山夜雨时发生了什么。深藏的心事被回环的套子套住了,怎么也出不来。其实,这正是诗美所在,耐人寻味,含蓄隽永。

李商隐《夜雨寄北》

君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

这是一首非常奇特的抒情诗。整个的写法以诗人的思想感情活动为中心线索,用今日心目中的一片秋色,联结着对于以后的无边期望;用向往中的有限安慰,压抑着浓重的满腹愁怀。情景结合,以情融景,结归于情,具有抒情诗的神思独运的绝妙特色。

题为《夜雨寄北》,诗中说的所寄之地是巴山,无疑是从四川寄意于北方的亲人。亲人是谁?看法不一。据宋人洪迈《万首唐人绝句》,此诗题为《夜雨寄内》,寄内即是写给妻子王氏的;近人张采田《玉谿生年谱会笺》将此诗系年于大中二年(848)秋,认为是作者此年游巴蜀时作。按此说,此诗当是李商隐在大中二年从巴蜀寄给妻子王氏的诗。另有一说认为,李商隐在大中五年夏秋之际始入蜀,在东川节度使柳仲郢幕府为书记,而妻子王氏殁于本年的夏秋之际,意为诗人入蜀时是在妻子殁世以后,而大中五年以前诗人并未到过巴蜀,因而此诗寄北乃是寄给朋友,不是寄给妻子的。但我们从诗人题为《摇落》的寄内诗中的“滩激黄牛暮,云屯白帝阴”,可以认定,王氏在世之日,诗人确实在巴东停留过,因此,可以视此诗为寄内之作。

“君问归期未有期”,提出了“寄北”的由来:诗人是在回答“君问”。我们在认定君是妻子以后,便可以这样设想,对丈夫怀有深厚情爱的妻子,很想念远在巴东的丈夫,盼归未归,寄书相问,到底什么时候能够回转家来?这问情是殷切的,可是现实是令人失望的,不能主宰自己命运的远行游人,没有办法断定归期,因而也没有办法给妻子一个可盼之期,只有回答“未有期”。这话是诗人自己也不愿意说的,但没有别的回答法,因为这是实质性的问题,虚不得,若虚了,写一个以近期为安慰的日子,到时候人是回不去的,那时给妻子带来的失望将是更为惨重的。因为到了那个说能回归而实际却根本不能回归的日期必将是妻子候门,征人远阻,两处悬心,一般愁苦。诗人在时间问题上是说了实话。

“巴山夜雨涨秋池”,这是实话之后的一句写实诗。但是诗人并不想把此地此夜的难为情和盘地、真实地写给妻子,因为那样写出来要太令她伤心愁苦了。这时诗人有意把眼光投向窗外,“顾左右而言他”,把话题引开,谈起了这里的物候:这里地处巴山之下,此时此刻正是深夜时分,从巴山飞来的秋雨,正随风飘落,淋窗敲瓦,还能听得到雨水流动的声响,它正注入门前涨满的池塘……这是诗人所见所闻的眼前景况,他以为这样写就不会使自己难言的羁旅之愁、相思之苦,给妻子待归之情再加愁扰,徒增难耐之苦了。可是这自然之景中,却渗透了心灵的隐秘,诗句中出现的山、夜、雨、秋、池,就是那想要不写进北寄诗笺的秋夜旅思情愁的对象化的存在。正因为这些对象化的存在,诗人写起来时想不叫它们表示什么,但却又是特有用意,所以诗人才在最后两句诗中表明, “何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时”,那时诗人会说起此刻“巴山夜雨”的事与情的,或许会问一问这位节度使的有教养的女儿: “我写的那一句‘巴山夜雨涨秋池’,你不觉得是别有用意吗?那完全是为了你才那样写的……”而诗人的妻子,平时常读丈夫的诗作,而且也并不是仅此一次读到“寄内”诗,所以对于句中所映射的百无聊赖的投影,孤独寂寞的愁情,她也不会看不出来,并在剪烛夜话时解出丈夫的讳莫如深的诗意。

诗人在“巴山夜雨涨秋池”之后,在写法上并没有顺势展开巴山夜雨的有关情景,而是设想到得有归期的见面时节,在西窗之下,彻夜长谈,用剪刀剪去烧结的烛花,回味着离别后的情景,特别是“巴山夜雨时”的景况与心情,那将是很有回味余地的事情。是的,那一定是很有情味的回忆:诗人与妻子团聚了,诉别后的彻骨相思,说雨夜的真心所想,讲诗句陡转的用意,庆幸眼下的团圆,设想以后的生活,等等,而在“巴山夜雨”的今天感受最突出的情景,必将是其中特别要细说的。好象诗人要妻子特别注意“巴山夜雨”这四个字。在二十八字中就叫它原封不动地出现了两次,若不是其中别有所托,而仅仅是“巴山夜雨”,并没有特别事情发生,是不足以为西窗夜话的谈资的。

诗人写诗时的心情是特别虚空冷寂的,但他用隐而不谈的方法谈了“巴山夜雨”,谈了期望相逢后再长谈“巴山夜雨时”,这种不着一字的写法,却又无处不在表现着诗人的浓重情思,这正是诗艺高超而又会表现特殊情态的大家之作。一个浅薄的作者写中秋月夜,用语多不外是那些“冰”、“玉”、“晶”、“银”、“彩”, “光”、 “明”、 “素”等等,曹雪芹在《红楼梦》第七十六回书中,把这些字眼视为蹈袭前人的“堆砌”,通过具体情节加以贬斥。鲁迅则指出,一个穷措大言富贵则金玉财宝,而白居易写来却是笙歌院落,灯火楼台。上述两个事例,可以启发我们认识什么是真正的艺术表现,并可知道雷同与直露是很少有艺术生命力的。而李商隐《夜雨寄北》正是从正面给人以美在变化有则的昭示。

李商隐《夜雨寄北》

解题: 这是李商隐留滞巴蜀时寄给他妻子王氏的一首诗, 以诗代柬。

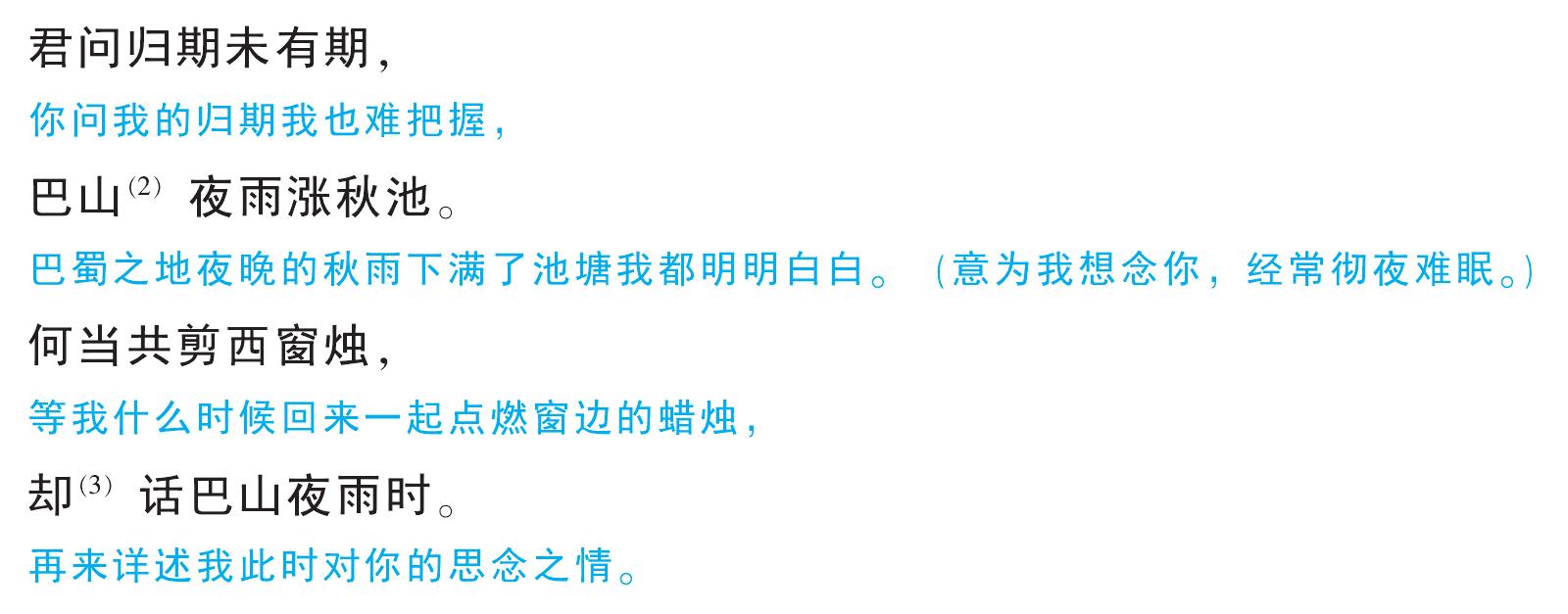

课文注译

君问归期未有期,

巴山(2)夜雨涨秋池。

何当共剪西窗烛,

却(3)话巴山夜雨时。

(1)选自 《李义山诗集 》, 李商隐 (约813—约858), 字义山 。 怀州河内 (现在河南沁阳 ) 人 。 唐代诗人 。(2) 〔巴山〕 泛指巴蜀之地。 (3) 〔却〕 再。

李商隐《夜雨寄北》

李商隐

君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

这首诗,《万首唐人绝句》作《夜雨寄内》,“内”就是“内人”——妻子;现传李诗各本题作《夜雨寄北》,“北”就是北方的人,可以指妻子,也可以指朋友。有人经过考证,认为它作于作者的妻子王氏去世之后,因而不是“寄内”诗,而是写赠长安友人的。但从诗的内容看,按“寄内”理解,似乎更确切一些。

第一句“君问归期未有期”,一问一答,先停顿,后转折,跌宕有致,极富表现力。翻译一下,那就是:“你问我回家的日期;唉,回家的日期嘛,还没个准儿啊!”其羁旅之愁与不得归之苦,已跃然纸上。接下去,写了此时的眼前景“巴山夜雨涨秋池”,那已经跃然纸上的羁旅之愁与不得归之苦,便与夜雨交织,绵绵密密,淅淅沥沥,涨满秋池,弥漫于巴山的夜空。然而此愁此苦,只是借眼前景而自然显现;作者并没有说什么愁、诉什么苦,却从这眼前景生发开去,驰骋想象,另辟新境,表达了“何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时”的愿望。其构思之奇,真有点出人意外。而设身处地,又觉得情真意切,字字如从肺腑中流出。“何当”(何时能够)这个表示愿望的词儿,是从“君问归期未有期”的现实中迸发出来的;“共剪……”,乃是由当前苦况所激发的对于未来欢乐的憧憬。盼望归后“共剪西窗烛”,则此时思归之切,不言可知。盼望他日与妻子团聚,“却话巴山夜雨时”,则此时独听“巴山夜雨”而无人共语,也不言可知。独剪残烛,夜深不寐,在淅淅沥沥的巴山秋雨声中阅读妻子询问归期的信,而归期无准,其心境之郁闷、孤寂,是不难想见的。作者却跨越这一切去写未来,盼望在重聚的欢乐中追话今夜的一切。于是,未来的乐,自然反衬出今夜的苦;而今夜的苦,又成了未来剪烛夜话的材料,增添了重聚时的乐。四句诗,明白如话,却何等曲折,何等深婉,何等含蓄隽永,余味无穷!

姚培谦在《李义山诗集》中评《夜雨寄北》说:“‘料得闺中夜深坐,多应说着远行人’(白居易《邯郸冬至夜思家》中的句子),是魂飞到家里去。此诗则又预飞到归家后也,奇绝!”这看法是不错的,但只说了一半。实际上是:那“魂”“预飞到归家后”,又飞回归家前的羁旅之地,打了个来回。而这个来回,既包含空间的往复对照,又体现时间的回环对比。桂馥在《札朴》卷六里说:“眼前景反作后日怀想,此意更深。”这着重空间方面而言,指的是此地、彼地、此地的往复对照。徐德泓在《李义山诗疏》里说:“翻从他日而话今宵,则此时羁情,不写而自深矣。”这着重时间方面而言,指的是今宵、他日、今宵的回环对比。在前人的诗作中,写身在此地而想彼地之思此地者,不乏其例;写时当今日而想他日之忆今日者,为数更多。但把二者统一起来,虚实相生,情景交融,构成如此完美的意境,却不能不归功于李商隐既善于借鉴前人的艺术经验,又勇于进行新的探索,发挥独创精神。

上述艺术构思的独创性又体现于章法结构的独创性。“期”字两见,而一为妻问,一为己答;妻问促其早归,己答叹其归期无准。“巴山夜雨”重出,而一为客中实景,紧承己答;一为归后谈助,遥应妻问。而以“何当”介乎其间,承前启后,化实为虚,开拓出一片想象境界,使时间与空间的回环对照融合无间。近体诗,一般是要避免字面重复的,这首诗却有意打破常规,“期”字的两见,特别是“巴山夜雨”的重出,正好构成了音调与章法的回环往复之妙,恰切地表现了时间与空间回环往复的意境之美,达到了内容与形式的完美结合。宋人王安石《与宝觉宿龙华院》云:“与公京口水云间,问月‘何时照我还?’邂逅我还(回还之还)还问月:‘何时照我宿钟山?’”杨万里《听雨》云:“归舟昔岁宿严陵,雨打疏篷听到明。昨夜茅檐疏雨作,梦中唤作打篷声。”这两首诗俊爽明快,各有新意,但在构思谋篇方面受《夜雨寄北》的启发,也是灼然可见的。

- 大熊猫的生殖生理及人工繁殖是什么意思

- 大熊猫解剖是什么意思

- 大熟年成隔壁荒是什么意思

- 大爆炸宇宙学是什么意思

- 大爆炸宇宙学是什么意思

- 大爆炸宇宙论是什么意思

- 大爆炸宇宙论是什么意思

- 大牛角中人散是什么意思

- 大牛黄丸是什么意思

- 大牟田中山纪念堂是什么意思

- 大牢牙散是什么意思

- 大牲畜保险是什么意思

- 大犀角汤是什么意思

- 大犹是什么意思

- 大狗喀啦克拉的公寓(节选)是什么意思

- 大狗尾草是什么意思

- 大狗尾草是什么意思

- 大狗尾草是什么意思

- 大独叶草是什么意思

- 大独叶草是什么意思

- 大独叶草是什么意思

- 大独活是什么意思

- 大独活是什么意思

- 大独裁者是什么意思

- 大独裁者希特勒〔暴政研究〕是什么意思

- 大狼是什么意思

- 大狼毒是什么意思

- 大狼毒是什么意思

- 大狼毒是什么意思

- 大猎祭是什么意思

- 大猩猩是什么意思

- 大猩猩的寻捕者是什么意思

- 大猩红蟒衣是什么意思

- 大猿叶虫是什么意思

- 大率是什么意思

- 大玉兹是什么意思

- 大玉兹是什么意思

- 大玉兹是什么意思

- 大玉兹是什么意思

- 大玉容丹是什么意思

- 大玉容丹是什么意思

- 大玉柱丸是什么意思

- 大王是什么意思

- 大王是什么意思

- 大王宫是什么意思

- 大王庙是什么意思

- 大王风(拂楚王襟)是什么意思

- 大环二萜类化合物是什么意思

- 大环内酯类是什么意思

- 大环内酯类药是什么意思

- 大环渤海经济协作区是什么意思

- 大珠母贝是什么意思

- 大珠母贝及其养殖珍珠是什么意思

- 大珠母贝及其养殖珍珠是什么意思

- 大班是什么意思

- 大珰是什么意思

- 大理是什么意思

- 大理是什么意思

- 大理是什么意思

- 大理是什么意思