未结合胆红素滞留性黄疸

未结合胆红素滞留性黄疸

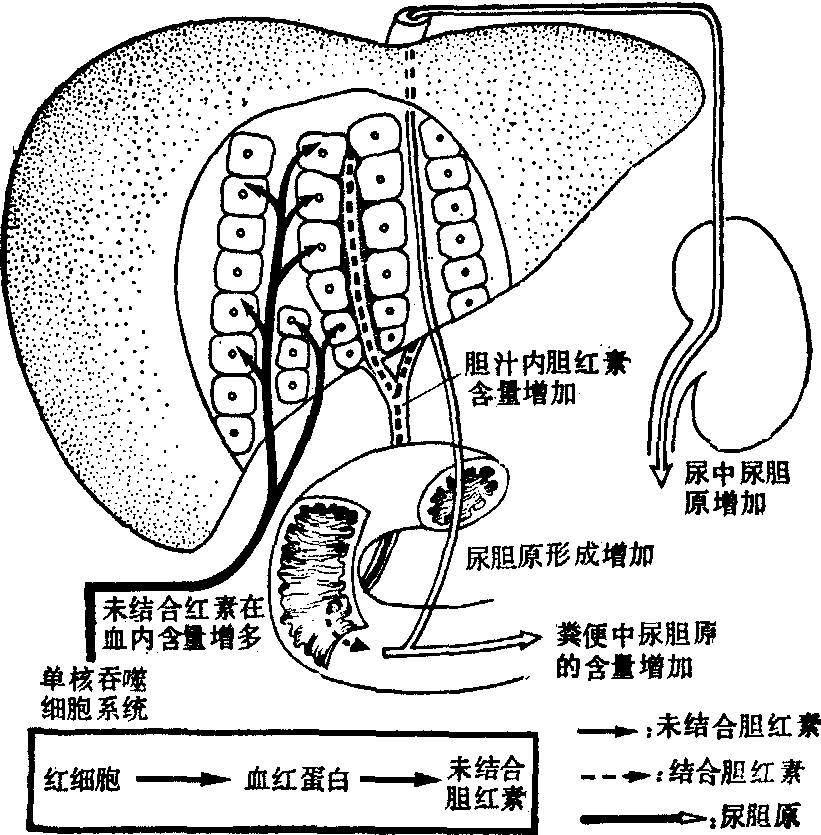

未结合胆红素滞留性黄疸是指未在肝细胞内与葡萄糖醛酸结合的胆红素,在血内增多而发生的黄疸。见于以下情况:

(1) 大量红细胞破坏: 这是胆红素形成过多的主要原因。由此引起的黄疸称溶血性黄疸。见于误输血型不合的血液、毒蛇咬伤、服用某些药物、蚕豆病、恶性疟疾、母儿血型不合(如Rh因子不合或ABO血型不合)以及其他溶血性疾病。也见于浆膜腔积血和肺出血性梗死等伴有血管外溶血的情况。

大量红细胞在体内破坏时,单核吞噬细胞的功能增强,由血红蛋白分解产生的未结合胆红素大量增加。单核吞噬细胞将血红蛋白转变为未结合胆红素的代偿能力可为正常的6倍。在大量红细胞破坏时,肝脏也发挥代偿功能,使增多的未结合胆红素与葡萄糖醛酸结合,形成结合胆红素排出。因此溶血性黄疸患者,血清中未结合胆红素含量一般不会太多,常为4~5mg/dl。

血内未结合胆红素含量增多时,胆红素定性试验呈间接反应。未结合胆红素不能经肾脏排出,因此,尿中没有胆红素。由于单核吞噬细胞系统和肝脏都发挥了代偿作用,经肝细胞处理而形成的结合胆红素增多,所以排入肠道的结合胆红素也增多。随尿和粪排出的尿(粪)胆素原相应增多。

溶血性黄疸

(2) 肝脏摄取或转运作用不足: 在未结合胆红素形成并不增多的情况下,如果肝细胞胞质中的Y和Z蛋白成分不能象正常那样接受胆红素,也可导致未结合胆红素在血内滞留,发生黄疸。

Y蛋白(又称连接蛋白)和Z蛋白都是肝细胞内可与有机阴离子结合的蛋白成分。在人,有机阴离子主要与Y蛋白结合。如四溴酚酞磺酸钠(BSP)、磺胺类药物、青霉素、四环素等均可与Y蛋白结合,并能与胆红素竞争,使胆红素不能与Y蛋白结合。在肝细胞,Y蛋白占胞质蛋白的4~5%。胆红素进入肝细胞胞质后,与Y和Z蛋白结合转运到光面内质网表面。肝组织损伤后,Y蛋白在肝细胞中消失,但尚未发现它在血浆和胆汁中出现。当胆红素、BSP与Y蛋白结合达到饱和时,就与Z蛋白结合。

黄绵马酸与Z蛋白有很高的亲和力,可在体内或体外将胆红素或BSP从Z蛋白中置换出来。用含黄绵马酸的药物驱除绦虫时,可出现黄疸。此时,血中未结合胆红素含量增多。停药以后,黄疸可自行消退。

慢性间歇性幼年性黄疸是一种遗传性疾病,以未结合胆红素在血内蓄积为特点。其发生机制一般认为与肝细胞对未结合胆红素摄取不足有关。也有人认为是由于肝细胞形成结合胆红素的能力不足。

(3) 肝细胞结合作用不足: 肝细胞光面内质网上的胆红素-葡萄糖醛酸基转移酶(BGT)缺少或活性受抑制,可致胆红素与葡萄糖醛酸结合作用降低,结合胆红素形成减少甚至不能形成,结果未结合胆红素在血内滞留而出现黄疸。这种情况见于:

❶伴有核黄疸的先天性非溶血性黄疸 (Crigler-Najjar综合征)。本病分为Ⅰ型和Ⅱ型。Ⅰ型患者完全缺乏形成结合胆红素能力,生后数日血内未结合胆红素开始显著增多,胆汁中几乎不含胆红素。患者常因核黄疸而夭折。用苯巴比妥(可诱导BGT活性增强和诱导Y蛋白形成)治疗无效。Ⅱ型患者,并不完全缺乏形成结合胆红素能力,其血内未结合胆红素只轻度升高,用苯巴比妥治疗,黄疸可于5~12天内消退。

❷利福霉素(利福平)和新生霉素可抑制BGT活性。因此,在用药过程中可出现黄疸,血中未结合胆红素增多。停药后,黄疸可渐趋消退。

☚ 黄疸 结合胆红素反流性黄疸 ☛

- 战后是什么意思

- 战后世界历史长编是什么意思

- 战后世界政治经济与国际关系是什么意思

- 战后世界政治经济和国际关系简编是什么意思

- 战后世界重大军事事件始末(1945—1990)是什么意思

- 战后东南亚国家的华侨华人政策是什么意思

- 战后二十年新马华文小说研究是什么意思

- 战后五次中东战争是什么意思

- 战后侨民事业复员方针是什么意思

- 战后印度教育是什么意思

- 战后印度教育发展报告公布是什么意思

- 战后台湾对外贸易是什么意思

- 战后台湾经济发展史是什么意思

- 战后台湾金融是什么意思

- 战后国际关系史纲(1945—1987)是什么意思

- 战后太平洋问题序是什么意思

- 战后实验电影是什么意思

- 战后政治工作是什么意思

- 战后文学是什么意思

- 战后文学是什么意思

- 战后日中贸易史是什么意思

- 战后日本教育是什么意思

- 战后日本教育与经济发展是什么意思

- 战后日本文学是什么意思

- 战后日本的经济起飞是什么意思

- 战后日本纪实是什么意思

- 战后日本经济发展史是什么意思

- 战后日本经济史是什么意思

- 战后日本经济史是什么意思

- 战后日本经济跃进的根本原因是什么意思

- 战后日语新探是什么意思

- 战后派是什么意思

- 战后派文学是什么意思

- 战后派文学是什么意思

- 战后海外华人变化是什么意思

- 战后美国史(1945—1986)是什么意思

- 战后美国教育研究是什么意思

- 战后苏联教育研究是什么意思

- 战后英国政治史是什么意思

- 战后英国教育研究是什么意思

- 战后西德两大社会思潮比较研究是什么意思

- 战后西德教育的重建是什么意思

- 战后西欧国际关系(1945—1984)是什么意思

- 战后重建师范学校是什么意思

- 战国是什么意思

- 战国是什么意思

- 战国是什么意思

- 战国全弩是什么意思

- 战国(前475~前221年)是什么意思

- 战国印陶是什么意思

- 战国古都——赵王城是什么意思

- 战国史是什么意思

- 战国史是什么意思

- 战国吉语玺是什么意思

- 战国四豪是什么意思

- 战国官玺是什么意思

- 战国文字是什么意思

- 战国木俑是什么意思

- 战国楚简是什么意思

- 战国私玺是什么意思