期望理论

一种激励理论,由美国心理学家弗隆于1964年提出。通过考察人们的努力程度,及其所获得的最终奖酬之间的因果关系,来说明激励过程中人们通过选择合适的行为,从而达到最终的奖酬目标。

期望理论qiwang lilun

一种动机认知理论。由V.H.弗罗姆在1964年提出的一种激励模式。可用公式表示如下:激励力量=目标效价×期望概率。目标效价,指达到目标对个人有多大价值。价值越大,激励力量就越强,它会因各人对其需要程度不同而不同。期望概率,指一个人对实现目标的可能性大小的判断。若估计实现的可能性越大,激励的力量就越强。因此,工作动机的激发力量取决于目标效价和期望概率的乘积。只有当目标效价高且估计实现的可能性也大时, 才能对人具有更大的激励力量。还必须把组织目标和个人目标结合起来,通过实现组织目标(达到第一层结果),来达到个人目标(第二层结果)。期望理论在学校教育工作中也得到广泛应用。R.罗森塔尔和L.雅各布森首先研究了学校中期望的作用。认为教师的期望影响他们对待学生的方式, 不同的对待方式又影响学生的学习。他们用皮格马利翁效应(Pygmalion’s effect)来说明这种期望作用。从18个班中随机选择20%的学生,但告诉教师这些学生学习能力很强。在8个月后进行测验时果然发现这些学生比其他学生成绩好。这表明教师对他们的期望起了作用。实验还表明,实验者的期望也影响被试者的作业成绩;群体对其成员角色的期望,也是影响群体成员行为的重要因素。这种影响有时是非正式、意识不到的。群体成员之间既有权期望他人完成符合其角色的行为, 也要使自己行为符合他人的期望。

期望理论Qiwang lilun

美国心理学家与行为科学家弗鲁姆于1964年提出的考察人的积极性与其所获最终奖酬之间的因果关系的理论。这一理论根据成本收益的原则认为,人们的观念中都有自己的目标,而且或多或少认为这些目标有其价值;人们的行动与目标之间的关系是不确定的,因此,人的行动是否积极,取决于他们对目标和实现目标的可能性的认识。该理论认为,人们对某一行动目标成果评价的高低(称效价)与人们对某一行动成功的可能程度的期望(称期望概率)共同决定激发人的积极性的大小。可用公式表示如下:激励力量=效价×期望值。这一理论认为,效价与期望值之中任何一项微弱都不会激发很强的积极性。当下述三个条件都达到时,对人的积极性激发程度最大:

❶行为者认为,自己的努力可能产生很好的成绩;

❷行为者认为,很好的成绩可能产生某种特定的结果;

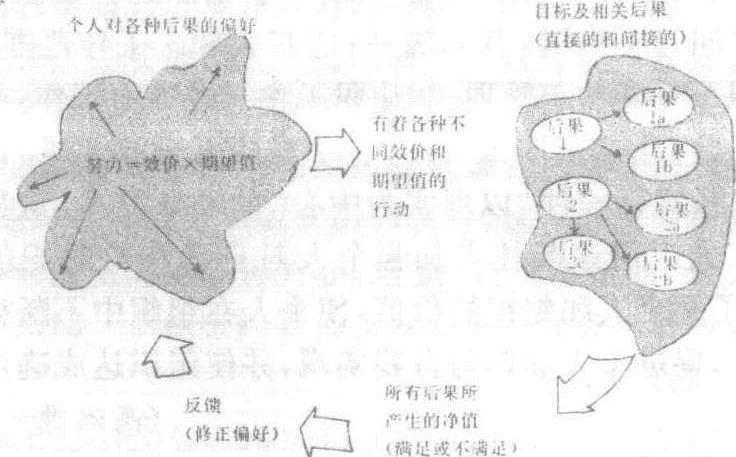

❸行为者认为,这项结果对他本人有很大的吸引力。根据弗鲁姆的理论,人的积极性的调动过程可以概括为:人们对某一活动抱有一定期望值与效价,如果这两种因素都是肯定的,那么就会付诸行动。行动产生直接及间接的后果,这些后果中对行为者有积极意义的方面与有消极意义的方面综合后,如果利大于弊,会引起满足,如果弊大于利,会产生不满。根据这种感受,行为者会修正自己的偏好,即修正自己对类似活动的期望值和效价,重新作出行动决策。这一过程可以下图来表示:

期望理论

一种激励理论。渥鲁姆(V.H.Vroom)1964年提出。其公式是:激动力量=效价×期望值。效价指个人对他所从事的工作或所要达到目标的估价值。期望值指个人对自己行为能否达到目标的可能性大小的估计。

期望理论

美国行为科学家弗鲁姆提出来的一种激励理论,也叫期望理论。弗鲁姆的期望理论,与需要理论有所不同。需要理论是以 “满足——效率” 这种假设为依据的,认为人是为了满足某种需要和动机而行动的。它是从行动的情绪方面来研究动机,属于动机的情绪模式。期望理论则是以“不满足——效率” 这种假设为依据的,认为正是由于人们感到不满足,生产效率才能得到提高。人们对行动的结果将会带来的满足寄予期待,并探索和选择代替方案。这属于动机的认识模式,即动机的决策模式。

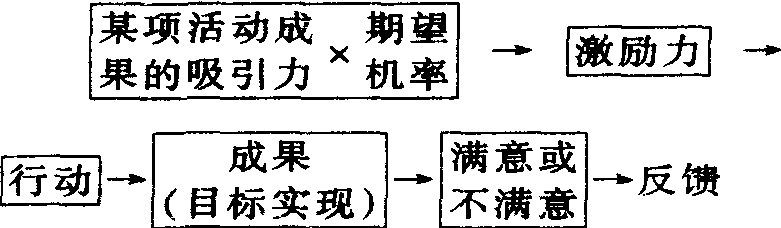

弗鲁姆期望机率理论认为: 一个人从事某项活动的动力 (激励力) 的大小,取决于 “该项活动所产生成果吸引力的大小” 和 “该项成果实现机率的大小” 这两项因素。期望机率模式可用上述公式表示。

公式中的 “某项活动成果的吸引力”指一个人对某项活动可能产生成果的评价。例如,一个职工从上级的暗示或自己的估计得出一个结论,如果自己在工作上做出优良成绩,有可能在职务上提升。“提升” 就是其成果。至于这种成果吸引力的大小,则因个人主观评价而不同。对一个很想提升的人来讲,其吸引力就大;对一个是否提升无所谓的人来讲,其吸引力为负数。所以吸引力的变动范围在-100%到+100%之间。

从逻辑上讲,一个人对某项活动成果吸引力的大小会激励他去实现或不去实现这项活动。一定大小的负的吸引力 (即排斥力) 会从反方向同相应的正的吸引力一样产生同等程度的激励作用。一个职工认为,如果做好工作能够得到提升,而他很想提升,其吸引力为90%; 另一方面,他又认为,如果不做好工作,将被解雇,而他又不愿被解雇,其吸引力为-90%。这样,“提升” 和 “被解雇” 这两项成果的吸引力,将从正反两个方面对他做好工作产生同等程度的吸引力。但是,从远期效果来看,某项活动成果负的吸引力 (如用解雇等威胁或恐吓的手段) 可能会产生不同于正的吸引力的激励影响。例如,一个职工由于被解雇的威胁而可能更勤快地工作,但内心对这种威胁却很怒恨,以后可能会产生不利的影响,如: 有机会就调换工作等。所以,最好多从正面激励,而尽可能不要从反方向激励。但这点在期望机率模式中并未很好地表示出来。

“期望机率” 指的是一个人对某项活动导致某一成果的可能性大小的判断。例如,工作做出优异成绩这项活动导致提升这一成果的可能性有多大,就是期望机率。它是个人的主观评价,同是否符合客观实际情况无关。至于是否能对个人起激励作用,以及所起激励作用的大小,也以这种由个人主观判定的期望机率为依据。假设一个公司的经理史密斯对会计员琼斯说,“如果你去上夜校得到工商管理硕士学位,你很有可能成为财务副经理。那么琼斯对这件事的期望机率和产生的激励作用可能有以下三种情况:

❶琼斯可能想,史密斯从来不遵守诺言,为什么这次他一定遵守呢? 因此,琼斯对这项成果的期望机率和激励作用都是零。

❷琼斯对成为财务副经理的前景感到兴趣。他想,史密斯虽并没保证我一定会提升为财务副经理,但我想实现的可能性相当大。在这种情况下,琼斯的期望机率大致为50%。

❸琼斯可能会想,史密斯不会只是为了鼓励我去获得工商管理硕士学位而这样说的,他的讲话是认真的,如果我获得这个学位,这个职务就是我的了。于是,他的期望机率可能要高达99%。

“激励力” 是促使一个人采取某一活动的内驱力的强度。单有高度的 “某项成果的吸引力” 或高度的 “期望机率” 都还不足以产生高度的激励力,用上面的例子来讲,即使琼斯认为提升的期望机率高达99%,如果他并不想成为财务副经理,即该成果的吸引力为零,则激励力=0×99%=0。另外一种情况,如果琼斯很想成为副经理,即该项活动成果的吸引力为100%,但他认为这不可能实现 (期望机率=0),则这项活动的激励力=100%×0=0。第三种情况,当该项活动成果的吸引力和期望机率都是100%时,激励力=100%×100%=100%。所以,激励力的变动幅度是0到100%,或0到-100%。

从前述的公式可以看出,激励力促使行动,行动取得成果 (目标实现),通过取得成果,职工感到满意或不满意,又反馈激励力的形成 ( “某项活动成果的吸引力” × “期望机率”),影响到下一次的激励力和行动。所以,为了激励职工,企业管理当局应该一方面使职工了解某项活动成果的吸引力,并尽可能加大这种吸引力; 另一方面要采取措施帮助职工实现其期望、提高其期望机率,以便提高激励能力。

期望理论

佛隆在1964年提出了期望理论。他认为,一个人从事某项活动的动力,取决于他对这一行动全部价值的预期结果及其成功的概率乘积的总和。其公式为:

激励力量=∑目标价值×期望概率

目标价值也可称之为效价,即达成目标后的效用价值。期望概率是实现目标可能性的大小。激励力量即效价和期望值的结合。佛隆通过考察人们的努力与其所获报酬之间的因果关系来解释激励过程。努力与报酬之间的关系是:

努力—→绩效—→报酬

期望理论认为,激励是随着以下三种情况增大的: (1) 当自己的努力能产生高绩效时; (2) 当高绩效可以产生特定的结果(报酬)时; (3) 当该结果对本人具有强大吸引力时。

“效价”的概念,是随着每个人所处的地位、场合和时间的不同而不同的。此外,还应全面理解“效价”,即不但要有利于个人利益、职工利益,还应有利于组织,有利于对社会的贡献。

关于目标的设置,一方面要与职工的精神物质需要相联系,使职工在企业目标中看到自己的目标,另一方面,也应切合实际,使职工可以通过努力实现这一目标。佛隆的期望理论有助于理解个人目标与组织目标之间的关系,并尽可能引导个人目标与组织目标结合。

期望理论Expectation Theory

美国心理学家维克多·弗鲁姆在其1964年出版的《工作与激励》一书中提出的一种激励理论。它侧重研究人的需要、激励与目标实现之间的关系。期望理论认为,人们总是为了某种需要、受到激励去行动,以实现某一目标。当目标还没有实现的时候,这种目标就是一种期望,期望本身就是一种力量,它能调动人的积极性。弗鲁姆认为,人类活动的激励力量,决定于人们对所能得到的结果的预期价值,与人们认为这种结果得以实现的期望概率的乘积。弗鲁姆的期望模式是:激励力量=效价×期望值。效价就是目标价值,指一个人对他所从事的工作或所要达到的目标的效用价值,或者说目标对于满足个人需要的价值。对同一个目标,由于各个人需要不同、所处的环境和价值观等方面的不同,从而效价的大小也不同。效价大小与个人追求目标的强度成正比;期望值是指个人根据过去的经验判断自己实现目标的概率,又称为期望概率。期望概率影响人们对目标实现的信心。效价与期望值的不同结合,决定着激励力量的大小:(1)效价大、期望值大,则激励力量大;(2)效价小、期望值小,或二者中某一个小,则激励力量均小;(3)效价中、期望值中,则激励力量也为中等。

期望理论指出了个人目标如何影响其努力行动,以及个人对行动的选择取决于他对这个行动可以实现其个人目标的可能性的估计。这一激励理论要求经理人员在采取一定的激励措施时,既要考虑不同个体的不同需要,又要采取相应的能增强员工信心的措施。这样,才能达到所需的激励效果。

期望理论

由美国心理学家佛隆在1960年出版的《工作的激发》一书中首先提出来的,是以人们的努力行为与其所获得的最终奖励之间的因果关系,来说明激励过程的理论。期望理论可用下列公式表示:激发力量(M)=效价(V)×期望值(E)。其中激发力量是指调动一个人的积极性、激发内在潜力的强度;效价指达到目标对于满足个人需要的价值;期望值指根据一个人经验判断一定行为能够导致某种后果和满足需要的概率。该公式说明,假如一个人把目标价值看得越大,估计能实现的概率越高,那么激发的动机就越强烈,激发的内在力量就越大。期望理论在西方管理理论和管理实践上得到了广泛应用和发展。

期望理论

激励理论之一。由佛隆于1964年提出。该理论认为,人的劳动建立在对未来方向的某种期望的基础上。人的固定要求决定他的行为和行为方式。激励力量由效价和期望值共同决定,用公式表示:激励力量=效价×期望值(M=V×E)。效价(V)指被激励对象对目标的价值看得多大。期望值(E)指被激励对象对目标能够实现的可能性大小的估计。效价和期望值的不同结合,会产生出各种不同的激励力量。

期望理论

激励职工努力工作的一种理论。由美国心理学家佛鲁姆在1964年出版的 《工作和激励》一书中提出。认为: 一个人从事某一行动的激励力,取决于他对这一行动的全部结果的预期价值和他预期这种结果将满足其所要求的目标的程度。用公式表示:

激发力=效价×期望值

公式中,激发力指调动一个人的积极性,激发人的内部潜力的强度。效价指达到目标对于满足个人需要的价值。期望值指根据一个人的经验,判断一定的行为能够导致某种结果和满足需要的概率。这个公式表明: 假如一个人把目标 (成果) 的价值 (或强度) 看得越大,估计能实现的概率越高,激励力量越大。根据上述模式,为了有效地激励职工,需要正确处理好以下三种关系,(1) 努力与成绩的关系。(2) 成绩与奖励的关系。(3) 奖励与满足个人需要的关系。人总希望通过努力达到预想的结果,如果他认为达到目标的概率值很高,就会有信心,会激发出强大的力量。但如果他认为目标太高或太低。就鼓不起干劲。人也期望在取得预期的成绩后,能得到合理的奖励。如果只要求职工做贡献,而没有行之有效的物质或精神激励,职工的积极性就会逐步减弱。期望理论expectancy theory

(1)美国目的行为主义创始人E.C.托尔曼倡导的学习理论。认为个体所学到的乃是对情境中某些符号(刺激)的行为(反应)倾向。因该符号代表引向个体满足的后果,符号的出现意味着使个体满足的结果将随之出现,故个体学到对符号期待并向符号反应。这一理论是对学习整体性的思考,故又称符号格式塔理论、符号学习理论。(2)动机认知理论,是过程型激励理论的一种,又称VIE理论,由美国管理心理学家弗鲁姆(V.Vroom)于1964年在《工作与激励》一书中提出。认为人们的工作动机或激励水平(motivation)由两个因素共同决定,即人们对某一行为导致某一结果或目标的可能性大小的预期(expectan-cy),和由行为所导致的结果或目标对人们所具有的重要性程度或价值的大小(valence),用公式表达为:激励水平=预期概率×目标效价(M=E×V)。在此基础上,弗鲁姆进一步将期望分为两类,一为人们对自己付出努力能够达到什么样的工作成绩的预期;二为人们对自己的工作成绩能够获得什么样的结果或报酬的预期,并将这种预期称为工具性 (instrumentality)或关联性(contingency)。同时,某一固定的工作成绩可以获得不同种类的报酬或奖赏,如金钱、社会赞许等,而不同的报酬或奖赏对不同的人而言又具有不同的意义,如有人看重金钱、有人看重社会赞许等,从而具有不同的效价。某一具体的个人的工作动机或激励水平,决定于多种因素的共同作用,用公式表达为M=E×∑(I×V)。

期望理论expectancy theory

一种动机认知理论。亦即弗鲁姆(Vroom,V.H.)在其1964年所著的《工作与激励》一书中所提出的一种激励理论。可用下列公式表示:

激励力量(M)=

目标效价(V)×期望值(E)

即 M=V·E

目标效价是指达到目标对于满足个人需要的价值。期望值是根据一个人的经验,判断一定行为能导致某种结果和某种需要的概率。激励力量是指个人希望获得某种结果时内部潜力发挥的强度。这一公式表明,假如一个人把目标的价值看得越大,估计实现的概率越高,那么所被激发的动机也就越强烈。为了有效地激发职工的工作动机,弗鲁姆认为应该处理好以下三个方面的关系:(1)努力与成绩的关系。人总希望通过努力去实现预想的结果。所以目标必须制定得适度。如果一个人认为达到目标的概率很高,就会有信心,会激发出强大的力量。但如果他个人认为目标高不可攀或是唾手可得,就会失去进取的动力。(2)成绩与奖励的关系。(3)奖励与满足个人需求的关系。由于人与人之间存在着差异,因而在个人需求的表现上也是不一样的。对于同一种奖励,不同人所体验的效价和吸引力是不相同的。所以奖励措施应该因人而异,才能收到预期的效果。

期望理论expectancy theory

研究和揭示目标对人产生激励作用的规律的动机认知理论。1964年,美国心理学家弗鲁姆(Victor Harold Vroom,1932— )在《工作和激励》中提出。认为,一个目标对人的激励程度受两个因素影响: 一是目标效价,指人对实现该目标有多大价值的主观判断。如果实现该目标对人来说,很有价值,人的积极性就高;反之,积极性则低。二是期望值,指一个人根据经验判定一定行为能导致某种结果的概率。只有人认为实现该目标的可能性很大,才会去努力争取实现,从而在较高程度上发挥目标的激励作用;如果人认为实现该目标的可能性很小,甚至完全没有可能,目标激励作用则小,以至完全没有。期望模式的公式为: M=V×E。其中: M代表激发力量,指调动一个人的积极性,激发出人的内部潜力的强度,V代表效价,E代表期望值。故该理论亦称“期望-效价理论”。该理论的基础是自我利益,认为每一员工都在寻求获得最大的自我满足。其核心是双向期望,管理者期望员工的行为,员工期望管理者的奖赏。其假设是管理者知道对员工最有吸引力的因素。员工判断依据是员工个人的知觉,与实际情况不相关。只要员工以自己的知觉确认自己经过努力工作就能达到所要求的绩效,达到绩效后能得到具有吸引力的奖赏,就会努力工作。后弗鲁姆又经过多次扩展,将期望值分为对实现工作目标的可能性估价和能获得的奖励的认知,将努力结果分为实现工作目标和行为者最终希望达到的目标,形成一个复杂的激励模式,称为“期望-工具理论”。

- 谬品是什么意思

- 谬塞征是什么意思

- 谬失是什么意思

- 谬奖是什么意思

- 谬妄是什么意思

- 谬妄无稽是什么意思

- 谬妄无稽,荒诞不经是什么意思

- 谬妄无稽;荒诞不经是什么意思

- 谬字是什么意思

- 谬官是什么意思

- 谬容是什么意思

- 谬履千夫长,将询百吏情。是什么意思

- 谬工是什么意思

- 谬幽是什么意思

- 谬异是什么意思

- 谬彰是什么意思

- 谬得是什么意思

- 谬忒是什么意思

- 谬忝为邦寄,多惭理人术。是什么意思

- 谬恩是什么意思

- 谬恶是什么意思

- 谬悠是什么意思

- 谬悠之说是什么意思

- 谬悮是什么意思

- 谬惑是什么意思

- 谬惭知蓟子,真怯笑扬雄。是什么意思

- 谬想是什么意思

- 谬想天开是什么意思

- 谬戾是什么意思

- 谬托知己是什么意思

- 谬托知音是什么意思

- 谬政是什么意思

- 谬施是什么意思

- 谬易是什么意思

- 谬汉是什么意思

- 谬法是什么意思

- 谬注《西京》是什么意思

- 谬洪是什么意思

- 谬滥是什么意思

- 谬漏是什么意思

- 谬烂是什么意思

- 谬然是什么意思

- 谬爱是什么意思

- 谬爱愈殷是什么意思

- 谬爱愈殷,感惭交集是什么意思

- 谬牍是什么意思

- 谬略是什么意思

- 谬登是什么意思

- 谬种是什么意思

- 谬种流传是什么意思

- 谬种相承是什么意思

- 谬称知己是什么意思

- 谬答是什么意思

- 谬职是什么意思

- 谬舛是什么意思

- 谬药是什么意思

- 谬见是什么意思

- 谬计是什么意思

- 谬讹是什么意思

- 谬论是什么意思