最小养分律law of the minimum untrient

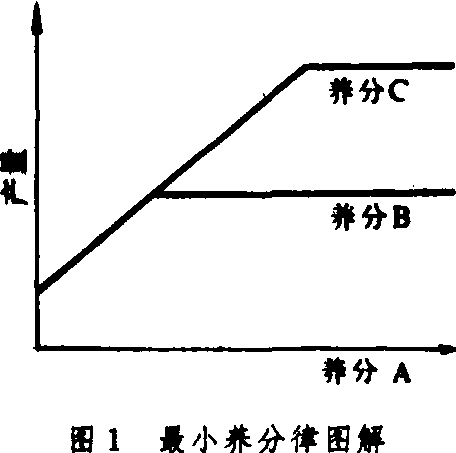

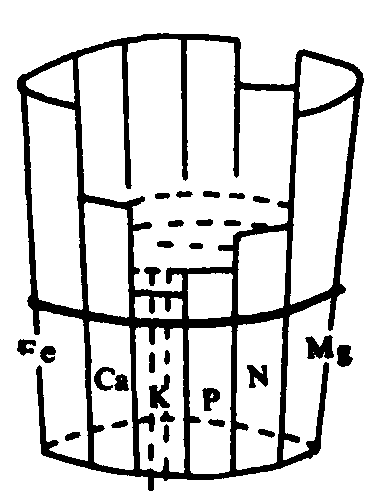

植物生长受最小养分所制约的规律。19世纪由德国化学家J.von李比希(Liebig)在其代表作《化学在农业和生理学上的应用》一书中提出。最小养分律的一般表述是:植物生长受最小养分所制约。植物的产量随最小养分A的供应量而按一定的比例增加,直到其他养分B成为生长的限制因子时为止。当增加养分B时,则最小养分A的效应继续按同样比例增加,直到养分C成为限制因子时为止,如果再增加养分C,则最小养分A的效应仍继续按同样比例增加。最小养分律的图解见图1。后来,瓦格纳(Wagner)和阿道夫·迈耶(Adolf Mayer)用数学式y=a+bx来表示最小养分与产量的关系。式中y为植物产量,a为不施肥时的产量,x为最小养分的施用量。也有人用装水木桶(或称营养桶)来图解最小养分律(图2)。木桶的贮水量表示植物的产量,它决定于表示最小养分量的最短木板的高度。

图1 量小养分律图解

图2 最小养分律木桶图解

最小养分律的基本内容包括:❶决定植物产量的是土壤中相对含量最少(对植物需要而言),而非绝对含量最少的某种养分。在生产条件下,影响作物产量的最小养分一般是某些大量营养元素如氮(N)、磷(P)或钾(K)和微量元素如硼(B)、锌(Zn)或钼(Mo)等。

❷最小养分不是固定不变的,而是随条件的改变而变化。当土壤中的最小养分得到补充,满足作物生长对该养分的需求后,作物产量便会明显提高。原来的最小养分就不再成为最小养分。如果不能维持土壤中作物所需养分的平衡,那末,其他某种养分便成为限制作物生长的最小养分。中国农业生产发展的历史和施肥的实践证明了这一论点。20世纪50年代中国农田土壤普遍缺氮,氮就成为当时限制产量提高的最小养分。因此,对一般土壤和作物来说,增施氮肥的增产效果非常显著;到了60年代,随着生产水平和施肥水平的提高,土壤供氮水平相应提高,磷便逐渐成为限制作物产量提高的最小养分,因此,在施用氮肥的基础上增施磷肥,协调氮、磷养分比例,从而获得较好的增产效果;到了70年代,随着农业生产的进一步发展,作物丰产所需要的养分越来越多,单施氮、磷肥往往不能显著提高作物产量,不少地区,特别是长江以南地区,钾便成为最小养分,只有满足作物对钾的要求,才能进一步提高作物的产量水平。

最小养分律揭示了植物生长的养分限制因素和维持土壤中养分平衡的必要性。对合理施肥具有重要的指导意义。最小养分律的不足之处是孤立地看待各个养分,忽视了养分间的互相联系、互相制约的一面。

最小养分律law of minimum nutrient

植物生长受最小养分所制约的定律。1843年由德国农业化学家李比希(J.V.Liebig)在《化学在农业和生理上的应用》第三版中提出。他指出,在作物的各种生长因子中,如有一个生长因子含量最少,即使其他因子含量丰富,也难以提高作物产量。也就是说,作物的产量受数量最少的养分所控制,产量的高低也随这种养分的多少而变化。这一学说突出了产量主要限制因子,便于合理施肥,但同时却把各个因子孤立起来,忽视了养分间的相互关系。这一定律在长期的农业实践中经过多次修正和补充,至今仍在指导农业生产方面起着重要的作用。

最小养分律

在作物必需的养分中,当其中一种不足或缺乏时,即或其他养分均很充足,也不能使作物增产。即作物产量有受最小养分支配的现象。

- 摘梨子是什么意思

- 摘棉花是什么意思

- 摘棉花行是什么意思

- 摘椹养母是什么意思

- 摘槌是什么意思

- 摘毛是什么意思

- 摘毛儿是什么意思

- 摘油是什么意思

- 摘火引信是什么意思

- 摘牌是什么意思

- 摘牌会是什么意思

- 摘牌子是什么意思

- 摘猪是什么意思

- 摘猪屙是什么意思

- 摘猪草是什么意思

- 摘猪菜子是什么意思

- 摘王儿旁是什么意思

- 摘瑕指瑜是什么意思

- 摘瑕攻颣是什么意思

- 摘瓜总要把藤牵是什么意思

- 摘瓜抱蔓是什么意思

- 摘瓢是什么意思

- 摘由是什么意思

- 摘痧是什么意思

- 摘盐鸡是什么意思

- 摘离是什么意思

- 摘稿有千首,看囊无一钱。是什么意思

- 摘索是什么意思

- 摘索猪是什么意思

- 摘红英是什么意思

- 摘纳儿是什么意思

- 摘编是什么意思

- 摘缨是什么意思

- 摘缨记是什么意思

- 摘耳根是什么意思

- 摘肝剜心是什么意思

- 摘肩儿是什么意思

- 摘胆剜心是什么意思

- 摘脉旦旦是什么意思

- 摘脱是什么意思

- 摘艳熏香是什么意思

- 摘艳薰香是什么意思

- 摘芯是什么意思

- 摘花是什么意思

- 摘花不插发,采柏动盈掬。是什么意思

- 摘花侵酒春愁尽,烧竹煎茶夜卧迟。是什么意思

- 摘花盈手露,折竹满庭烟。是什么意思

- 摘芽是什么意思

- 摘芽整枝法是什么意思

- 摘苹果之后是什么意思

- 摘茶是什么意思

- 摘茶子是什么意思

- 摘获是什么意思

- 摘菜是什么意思

- 摘菜忌蹲是什么意思

- 摘菜抱葱,各管一工是什么意思

- 摘葡萄是什么意思

- 摘要是什么意思

- 摘要叙述是什么意思

- 摘要帐是什么意思