智永

隋代书法家。名法极。山阴(今浙江绍兴)永欣寺僧,人称“永禅师”。王羲之七世(一说九世)孙,王羲之第五子王徽之的后代。严守家法,习字刻苦。据冯武《书法正传》载:住寺中几十年不下楼,临写《真草千字文》八百余本,分送浙东诸寺。用废的笔,埋起来象冢一样。由于远近求书者甚众,至使门限踏损,只得裹以铁皮,号为“铁门限”。唐张怀瓘认为其书“气调下于欧、虞,精熟过于羊、薄”(《书断》)。清何绍基说他所书《千字文》“笔笔从空中来,从空中住,虽屋漏痕,犹不足以喻之”。虞世南曾得其传授,影响初唐书学。有墨迹本及关中刻本的《真草千字文》传世。

智永生卒年不详

南朝陈至隋间僧。居吴兴永欣寺。名法极。人称“永禅师”,俗姓王,羲之七世孙。为“二王”书法传承者。时六朝楷书因受制于行草和世风而“侧媚”,于是智永回向钟繇,力脱钟的“隶味”,力弃“媚法”,自成一体,创永字八法。写真章《千文》八百余本。

智永

南朝陈至隋初书法家。生卒年不详。主要活动于6世纪后期。王羲之7世孙,会稽(今浙江省绍兴市)人。出家住永欣寺,人称“智永禅师”。智永书法造诣精深,能传家法,尤工真草,法度谨严。相传他曾书《真草千字文》800本,施于浙东诸寺,积年学书,用废笔头置于5大竹篦皆满,埋在地下而谓之“退笔冢”。因求字者过多,以至将其门槛踏破,后以铁片裹之,谓之“铁门限”,传为千古美谈。智永所书《真草千字文》正、草2体共计200行、2000字,真迹在唐代已经极为难得,流传至今的一是墨迹本,在唐代已经流入日本,另有北宋大观三年薛嗣昌刻石本,原石现藏于西安碑林。

375 智永

生卒年代不详。名法极。陈、隋间书法家。山阴(今浙江绍兴)人。永欣寺僧,人称永禅师。晋王羲之七世孙。书学继承祖法,能兼诸体,草书尤胜。临书30年,得《真草千字文》800余本,分送浙东诸寺,于是求书者甚众,所居户限被踏损,乃为铁皮裹之,人谓“铁门限”。后取笔头埋之,号“退笔冢”。虞世南得其传授,影响初唐书学。苏轼评其书:“骨气深稳,体兼众妙,精能之至。”日本日下部呜鹤所藏《正草千字文》墨迹,传为智永所书。另有刻本 (世称“关中本”)存西安碑林。

智永

生卒年不详,陈、隋间僧人,王羲之七代孙,名法极,人称“永禅师”,相传居永欣寺楼上临书30年,写真草《千字文》八百本,分赠浙东诸寺,退笔成冢。求书者如市,所居门槛被踏破,以铁皮包之,人称“铁门限”。宋 ·苏轼 《东坡题跋》评智永书法说: “骨气深藏,体兼众妙。精能之至,返造疏淡,如观陶彭泽诗,初若散缓不收,反复不已,乃识奇趣。”

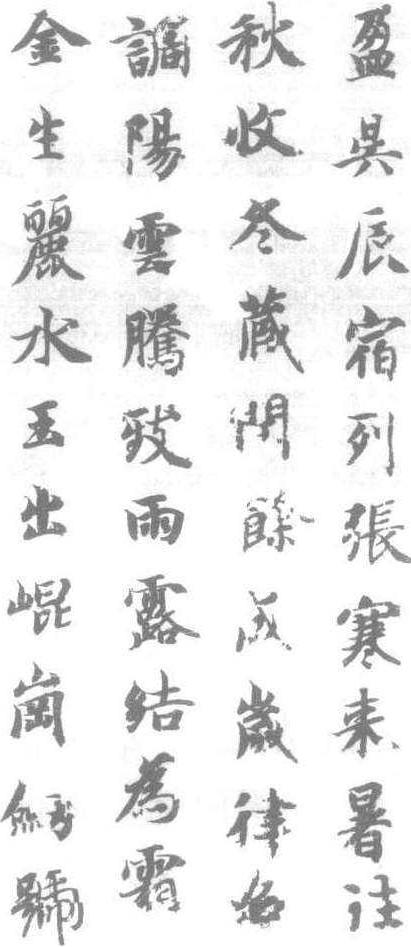

陈 ·智永 《千字文》

智永

陈、隋间书法家。名法极,晋王羲之七世孙。山阴(今浙江绍兴)人,永欣寺僧人,人称永禅师。工正草书,得其家法。曾闭户书《千字文》800余本,分送浙东诸寺。其书兼得众妙,骨气洞达。日人所藏《正草千字文》传为智永真迹。

智永生卒年月不详

隋书法家。名法极,俗姓王氏,羲之七世孙,人称永禅师。隋僧,会稽(今浙江绍兴)人。其书法笔力纵横,真草俱佳,草书尤妙。曾登楼不下40余年,业成方下。其积年临书千字文得八百本,江东诸寺各施一本,传之后世。他住永欣寺时,求书者众多,门庭若市,户限为穿,乃用铁叶裹之,人谓铁门限。二正、草书,妙传家法,远采张芝之风,半得右军之肉。宋苏轼论其书称:“骨气深稳,体兼众妙,精能之至,反造疏淡。”据载:“智永年百岁乃终”。人谓书家多长寿,因为作书必心静,绝虑凝神,心正气和,这和气功入静,调心调息是不谋而合的。有传本墨迹《智永真草千字文》存世。

智永

隋初杰出书法家。名法极,晋王羲之七世孙。山阴(今浙江绍兴)永欣寺僧,世称“永禅师”。书学继承祖法,精勤于艺,常居寺阁上临书,三十年间秃笔满置五大竹簏。写有《真草千文》八百余本,分送浙东诸寺。时求书者甚众,所居门限为穿。他的书法以精熟守法见称。虞世南得其传授,影响初唐书学。传世刻帖有关中本《真草千文》。

智永

(南朝·陳)會稽(今浙江紹興)人。俗姓王氏,字法極,王羲之七世孫 (徽之之後)。與兄孝賓 (惠欣)俱舍家薙髮,法號智永,住吴興永欣寺,迄隋移居長安西明寺,俗號永禪師。常居永欣寺閣上臨書,業成方下。所退筆頭,置大竹簏,簏受一石餘,五簏皆滿。凡三十年,臨得 〈真草千文〉八百餘本,浙東諸寺各施一本。人來覓書并請題額者如市,所居户限穿穴,乃用鐵葉裹之,謂為 “鐵門限”。又取筆頭瘗之,號為 “退筆冢”,自製銘志。其書遠祖逸少(王羲之),歷紀專精,徵尚有道(張芝)之風,半得右軍之肉。兼能諸體,於草最優。章草、草書入妙,隸書入能。“永字八法”自崔、張、鍾、王傳授,所用該於萬字。智永發其旨趣,授虞世南。《畫禪室隨筆》曰:“永師仿鍾元常(繇)〈宣示表〉,每用筆必曲折其筆,宛轉回向,沉着收束,所謂當其下筆欲透過紙背者。唐以後此法漸澌盡矣。”《寓意編》曰: “智永真、草 〈千文〉真迹,氣韵飛動,優入神品,為天下法書第一。”蘇軾云:“永禪師書,骨氣深穩,體兼衆妙,精能之至,返造疏淡。如觀陶彭澤(淵明)詩,初若散缓不收,反覆不已,乃識其奇趣。”又云:“永禪師欲存王氏典型,以為百家法祖。故舉用舊法,非不能出新意,求變態也。然其意已逸於绳墨之外矣!云下歐 (陽詢)、虞 (世南),殆非至論。若復疑其臨仿者,又在此論下矣。”《海岳名言》 曰: “智永硯成臼,乃能到右軍,若穿透始到鍾 (繇)、索 (靖)也。”傳稱作有 (智永真草千字文)、(歸田賦)等。《淳化閣帖》卷七“王羲之書”中,誤入智永草書若干。

- 引狼自卫是什么意思

- 引玉是什么意思

- 引玉之砖是什么意思

- 引玉抛砖是什么意思

- 引王牌是什么意思

- 引用是什么意思

- 引用事实或言论、著作来作为证据是什么意思

- 引用以往的案例是什么意思

- 引用值是什么意思

- 引用典故是什么意思

- 引用古今史实或语句来作为谈话的论证和依据是什么意思

- 引用古代文献,扰乱国家法令是什么意思

- 引用古代的事物来衡量、匡正今天的事物是什么意思

- 引用同类的事物是什么意思

- 引用对方的论点反驳对方是什么意思

- 引用广泛是什么意思

- 引用式是什么意思

- 引用式标题是什么意思

- 引用成例是什么意思

- 引用抄袭是什么意思

- 引用提拔是什么意思

- 引用文物索引是什么意思

- 引用来作为依据是什么意思

- 引用格是什么意思

- 引用经典中的内容作为自己论证的依据是什么意思

- 引用经典中的文句、义理或故事为说话写文章的依据是什么意思

- 引用经典书籍中的文句作为论证的依据是什么意思

- 引用经典著作作为论证的依据是什么意思

- 引用语辞典是什么意思

- 引用误差是什么意思

- 引用说明是什么意思

- 引用说明的写作手法是什么意思

- 引甫是什么意思

- 引申是什么意思

- 引申义是什么意思

- 引申发挥是什么意思

- 引申存款是什么意思

- 引申方式是什么意思

- 引申法是什么意思

- 引申法的写作手法是什么意思

- 引申系列是什么意思

- 引申荒谬法是什么意思

- 引申规律是什么意思

- 引申触类是什么意思

- 引申,演绎是什么意思

- 引略是什么意思

- 引疾是什么意思

- 引痘是什么意思

- 引痘法是什么意思

- 引痘略是什么意思

- 引痘集要是什么意思

- 引痰法是什么意思

- 引登是什么意思

- 引的人是什么意思

- 引盐是什么意思

- 引盖地是什么意思

- 引着火是什么意思

- 引睇是什么意思

- 引短推长是什么意思

- 引磬是什么意思