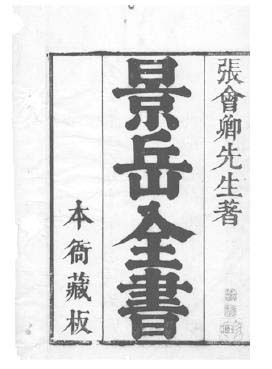

景岳全书

张介宾 (1563—1640),字会卿,号景岳,又号通一子。明代著名医学家。祖籍四川绵竹,明初以军功授绍兴卫指挥,迁居浙江山阴(今绍兴)。14岁随父赴京,从名医金英(字梦石)为医,尽得其传,壮年从戎。熟读兵书,习天文,知地理,通《易经》。兼及相术、星纬、堪舆、律吕,于医道最精。仕途不得志,归乡肆力于医。多效法李东垣、薛立斋,处方喜用熟地,人呼“张熟地”,为明代温补学派的主要代表人物。历30年,研析《内经》著成《类经》32卷,阐发颇多; 并著《类经图翼》、《类经附翼》及《质疑录》。晚年集其丰富临证经验和深湛理论,著成 《景岳全书》。

《景岳全书》64卷,列为16种,其内容可分为以下几大部分:

1. 基本理论 (卷1-6)。包括 《传忠录》(卷1—3),为总论,阐发张氏 “阳非有余,阴常不足”的学术思想,和以温补为主的辨证、诊法、治则; 《脉神章》(卷4—6),专论脉诊,择 《内经》、《唯经》、仲景、滑寿等诸家脉义之珍要而发挥之。

2. 《伤寒典》(卷7—8)。据《内经》“夫热病者,皆伤寒之类也”的论述,以八纲阐述伤寒多种病证,在治法上采集了 《伤寒论》后诸家经验。

3. 《杂证谟》 (卷9—37)。论述内科杂病70余种的证治,每病证均据古说,参以己见,从各病的证治较充分地阐发了其温补学说。

4. 妇、儿、疹、痘、外五科诸病的证治 (卷38—47)。包括 《妇人规》(卷38-39),分总论、经脉、胎孕、产育、产后、带浊、乳病、子嗣、症瘕、前阴等十类病证的证治;《小儿则》(卷40—41),分总论、护养、脉法、脐风、惊风、诸热、吐泻、疳、癫痫、变蒸等病证的证治; 《麻疹诠》(卷42),专论麻疹的顺逆、护理与治疗; 《痘疹诠》(卷43—45),专论痘疹的病因、症状及治疗; 《外科钤》(卷46—47),分总论、治法、治则及外科诸病的证治。

5. 《本草正》(卷48—49)。收录药物300种,按山草、温草、芳草、蔓草、毒草、水石草、竹木、谷、果、菜、金石、禽兽、虫鱼、人等14部分述其性味、功效。

6. 方剂论 (卷50—64)。录载古方、新方、各科用方2624首,包括《新方八阵》(卷50—51),收张氏自创新方186首,按兵法分为八阵列述; 《古方八阵》(卷52—60),收古方1533首,亦按八阵方述; 《妇人规古方》 (卷61),收妇科古方186首; 《小儿则古方》(卷62),收儿科占方169首; 《痘疹诠古方》(卷63),收痘疹用古方173首; 《外科钤古方》(卷64),收外科内服、外用古方及张氏验方、单方374首,及砭法、灸法等12法。

《景岳全书》是明季温补学派的代表作,书中明确指出了金元刘河间、朱丹溪从火热立论,后学者拘其成方,滥用寒凉、削伐阳气的弊端;针对朱丹溪“阳常有余,阴常不足”之说,提出 “阳非有余”,“真阴不足”之论; 认为人之生气,以阳为主,难得而易失,强调“真阴”“真阳”的重要性,力主以温补肾命为主,创制左归饮、右归饮、大补元煎等温补方剂,自成一家,张氏被后人目为温补派的中心人物,对当时和后世都产生很大影响。赵献可的 《医贯》、高鼓峰的 《己任篇》,张璐的 《张氏医通》、叶桂的 《景岳全书发挥》等,对其学术思想多所推崇和发挥。张氏对寒凉派的局限性攻诋不遗余力,力主温补之说而有矫枉过正之虞,对后世滥用补药产生重要影响。清《四库全书总目提要》评称: “因专以温补为宗,颇足以纠卤莽灭裂之弊,于医术不为无功。至于颂其说者,不察证候之标本,不究气血之盛衰,概补概温,谓之王道,不知误施参桂亦足戕人,则矫枉过直,其失与寒凉攻伐等矣。”

景岳全书

丛书。明张介宾撰。六十四卷。介宾有《类经》 已著录。在总结前人医疗成就基础上,结合个人临诊经验,于天启四年 (1624)汇编成书。对内、外、妇、儿以及中医理论等方面进行较全面论述。包括《传忠录》三卷,《脉神章》三卷,《伤寒典》二卷,《杂证谟》二十九卷,《妇人规》二卷,《小儿则》二卷,《麻疹诠》 一卷,《痘疹诠》三卷,《外科钤》二卷,《本草证》二卷,《新方八阵》二卷,《古方八阵》九卷,《妇人方》 一卷,《小儿方》 一卷,《痘疹方》一卷,《外科方》一卷。张氏认为自金元以来刘河间倡火热论,朱丹溪创“阳常有余,阴常不足”说以来,后人不善取其精华,拘执其说,滥用寒凉攻伐,贻害非浅。故提出“阳非有余” 的观点,倡导人之生气,以阳为主,治以温补,立论和治法自成一家,成为温补派中坚人物。是书对后世医家影响颇深。有明刊本,清康熙三十九年 (1700) 刊本,道光元年 (1821) 扫叶山房刊本。有黄汉儒《<景岳全书>成书及刊行年代考》(《浙江中医杂志》1982. 5. 203) ,王少华《简述 <景岳全书> 的概貌及其重要学术思想》 (《中医杂志》1983.5.52)可供参考。

景岳全书

医书。64卷。明·张介宾撰于1624年。全书分传忠录、脉神章、伤寒典、杂证谟、妇人规、小儿则、麻疹论、痘疹诠、外科钤、本草正、新方、古方、外科方等。择取诸家精要,对辨证论治作了较系统的分析,充分阐发他。”阳非有余,真阴不足”的学说和经验。治法以温补为主,创制新方二卷。立论和治法有独到之处。建国后有影印本。

景岳全书

书名。明·张介宾(景岳)撰于1624年。全书64卷。1~3卷为《传忠录》,主要讨论医学基本理论和治疗原则。4~6卷《神脉章》,是有关脉诊的论述。7~8卷《伤寒典》,讨论伤寒温病的问题。9~37卷《杂证谟》,为本书的主要部分,介绍各种疾病的论治。38~39卷《妇人规》,论述经带胎产。40~41卷《小儿则》,讨论小儿疾病。42~45卷《痘疹诠》。讨论痘疹病。46~47卷《外科钤》。48~49卷《本草正》。50~60卷《新方八阵》和《古方八阵》,收录新方186首,古方1516首。61~64卷分别收载妇人、小儿、痘疹、外科方剂922首。以上共收方2624首。本书是大部头的综合性医书,择取诸家精要,对辨证论治作了较系统的分析,充分阐发了他的“阳非有余,真阴不足”学说和临床经验。治法以温补为主,有其独到之处。今有影印本刊行。

143 景岳全书

综合性医学著作。明代张介宾著。成书于1624年。全书64卷。1至3卷为《传忠录》,包括论文34篇,阐述中医基本理论和治疗原则;4至6卷为《脉神章》,介绍《内经》以下诸家有关脉诊的论述;7至8卷为《伤寒典》; 9至37卷为《杂证谟》,包括杂证71门,为本书的主要部分;38至39卷为《妇人规》,分总论、经脉、胎孕、产育等10门; 40至41卷为《小儿则》共37篇,前10篇为总论,其余分论各证;42至45卷为《痘疹诠》,包括麻疹1卷,痘疹3卷; 46至47卷为《外科钤》,包括总论24篇,各论56篇; 48至49卷为《本草正》,收入药物300种,新方186首,古方1516首;61至64卷分别选收妇人、小儿、痘疹、外科四科的方剂共922首。本书治方以温补法为特点,其名方有左归丸、右归丸和左归饮、右归饮等。本书被后人视为温补派的代表作。

景岳全书

综合性医书。明张介宾撰于1624年。64卷。书前传忠录(3卷)、脉神章(3卷)为总论内容,主要论述中医基础理论及诊疗原则。后列伤寒典、杂证谟、妇人规、小儿则、麻疹论、痘疹诠、外科钤、本草正、新方、占方、外科方等。择取诸家精要,对辨证论治作了系统分析,亦充分阐发了其“阳非有余,真阴不足”的学术思想。由于张氏治法偏重温补,故后人把本书视为温补派的代表作。

景岳全书

六十四卷。明张介宾 (详见 《类经》)撰。张氏在总结前人医疗成就的基础上,结合个人临床经验,于天启四年 (1624),汇成此书。这是一部规模宏伟,内容全面的综合性医学丛书。书中对内、外、妇、儿以及中医理论等方面进行较全面论述。全书共六十四卷,前六卷为总论性质,卷一至卷三为《传忠录》,包括论文三十四篇,主要讨论中医的一些基本理论和诊疗原则,如明理、阴阳、六变、十问、论治、君火相炎、先天后天等; 卷四至卷六为 《脉神章》,主要介绍《内经》以下诸家有关脉诊的论述;卷七、卷八为《伤寒典》,上卷为总论六经证治,两感、表里、汗吐下等,下卷分论温病、暑病、发斑、发黄、结胸、战汗等,卷九至卷三十七为《杂证谟》,包括杂证七十一门,为本书的主要部分。每病之下,首列经义,评录《内经》、《难经》有关本病的记载,次为论证,论述本病的虚实寒热及取脏腑,再次为论治,根据证的不同。介绍各种治法,最后列取各方及针灸穴位。比较重要的疾病还有述古一项,介绍各代各家对本病的看法并加评述。有些疾病,后面还附有实际医案; 卷三十八至卷三十九为《妇人规》,分总论、经脉、胎孕、玄省等十门;卷四十、卷四十一为《小儿则》,共三十七篇,前十篇为总论,以下分论各证;卷四十二至卷四十五为 《痘疹诠》,包括麻诊一卷,痘疹三卷; 卷四十六、卷四十七为 《外科钤》,包括总论三十四篇,各证五十六篇;卷四十八,卷四十九为 《本草正》,收载药物三百余种,以人参、附子、熟地、大黄为药中四难,更推人参、地黄为良相,大黄、附子为大将;卷五十至卷六十为《新八阵》、《古方八阵》,新录新方一百八十六首,古方五千五百一十六首。新方大都来自作者的自创。所谓八阵,即补、和、攻、散、寒、热、固、因,又称八略。实际就是对方剂的分类;卷六十至卷六十四为分别载妇人、小儿、痘疹、外科四种的方剂共九百二十二首。以上共收方二千六百二十四首。张氏认为金元以来刘河间倡火热论,朱丹溪创“阳常有余,阴常不足”说以来,后人不善取其精华,拘执其说,滥用寒凉攻伐,贻害非浅。故对刘河间的 “火热”之说表示反对,指出刘氏 “不辨虚实,不察盛衰,悉以实火言病”,对朱丹溪之说提出,人之 “所以生精血者,先由此阳气,精血之不足,又安能阳气之有余”,指斥丹溪之说是“大伐生机之谬谈”。倡导人之生气,以阳为主,治以温补,立论和治法自成一家,成为温补派中间人物。在“新方八阵”中,张氏制定有左、右归丸于“补阵”中。以左归壮水,右归益火,各方均以熟地为主,取其具有大补血衰、阴中有阳的药物功能,由于其喜用熟地,故人称其为,“张熟地”。《四库全书总目》评曰:“专以温补为宗,颇足以纠卤莽灭裂之弊,于医术不为无功,至于沿其说者,不察证候标本,不究气血之盛衰,概补概温,谓之王道。不知误施参、桂,亦足戕人,则矫枉过直,其失与寒凉攻伐等矣。”“阴阳不可偏重,攻补不可偏废,庶乎不至除一弊而生一弊也。”有明刊本、清康熙三十九年 (1700) 刊本、《四库全书》本、道光元年 (1821) 扫叶山房刊本。

景岳全书jǐnɡyuèquánshū

医书。64 卷。明·张介宾撰。刊于1640 年。全书分传忠录、脉神章、伤寒典、杂证谟、妇人规、小儿则、麻疹论、痘疹诠、外科钤、本事正、新方、古方、外科方等。择取诸家精要, 对辨证论治作了较系统的分析, 充分阐发其“阳非有余, 真阴不足” 的学说和经验。治法以温补为主, 创制新方二卷。立论和治法有独到之处。新中国成立后有排印本。

景岳全书

《景岳全书》

《景岳全书》系综合性医书。64卷。明·张介宾撰于1624年(天启4年)。书前“传忠录”(3卷)、“脉神章”(3卷),为医学总论内容,主要论述中医的基础理论和诊疗原则,如阴阳、六变、十问、论治、脉神等;7~8卷为“伤寒典”,列述伤寒、温病证治;9~37卷为“杂证谟”,重点论述内科杂病,共分71门,为本书的主要部分,每论一病,首列经义,介绍《内经》、《难经》有关记载,次为论证,讨论本病的虚实、寒热及所犯脏腑,最后为论治,分别介绍各种治法,有的还附有病例;38~47卷为“妇人规”、“小儿则”、“麻疹诠”、“痘疹铨”、“外科钤”,分别论述妇科、儿科、麻痘、外科病证治;48~49卷名“本草正”,介绍常用药300种的性味功能及主治;50~64卷分别录载新方、古方、外科方等共2624首。由于张氏治法偏重温补,所以后人把本书视为温补派的代表作,1958年上海卫生出版社出版影印本。

- 挂着蚊帐点蚊香是什么意思

- 挂码子是什么意思

- 挂破皮是什么意思

- 挂碍是什么意思

- 挂碓是什么意思

- 挂碗子是什么意思

- 挂磨是什么意思

- 挂礼是什么意思

- 挂社是什么意思

- 挂神是什么意思

- 挂票是什么意思

- 挂禄是什么意思

- 挂秦金是什么意思

- 挂空名是什么意思

- 挂窑是什么意思

- 挂立线是什么意思

- 挂笏看山是什么意思

- 挂笑是什么意思

- 挂笼是什么意思

- 挂筋是什么意思

- 挂筒是什么意思

- 挂筹是什么意思

- 挂签是什么意思

- 挂算是什么意思

- 挂管儿是什么意思

- 挂箭是什么意思

- 挂篓法是什么意思

- 挂粉汤元是什么意思

- 挂糊是什么意思

- 挂糊子是什么意思

- 挂累是什么意思

- 挂红是什么意思

- 挂红子是什么意思

- 挂红布是什么意思

- 挂红幡是什么意思

- 挂红灯是什么意思

- 挂红罗花帐是什么意思

- 挂红(儿)是什么意思

- 挂纱是什么意思

- 挂纸是什么意思

- 挂线是什么意思

- 挂线口是什么意思

- 挂线法是什么意思

- 挂线疗法是什么意思

- 挂练是什么意思

- 挂络是什么意思

- 挂络儿是什么意思

- 挂络枣儿是什么意思

- 挂绝壁松枯倒倚,落残霞孤鹜齐飞。四围不尽山,一望无穷水。散西风满天秋意。夜静云帆月影低,载我在潇湘画里。是什么意思

- 挂绝壁枯松倒倚,落残霞孤鹜齐飞。是什么意思

- 挂绵是什么意思

- 挂绶是什么意思

- 挂绿是什么意思

- 挂绿荔枝是什么意思

- 挂缅是什么意思

- 挂罐是什么意思

- 挂罐儿是什么意思

- 挂罐子是什么意思

- 挂罐辅助授粉是什么意思

- 挂罥是什么意思