昆虫病毒杀虫机制insecticidal mechanismof insect virus

昆虫病毒经口侵入虫体后,通过在敏感细胞内大量复制子代病毒,紊乱和破坏细胞正常代谢功能,使昆虫致病,直至死亡。利用昆虫病毒这一特性,结合适当的工艺生产方法,研制成的杀虫剂称为昆虫病毒杀虫剂。

简史 中国早在1149年的陈旉《农书·蚕导叙篇》中就有过对家蚕脓病(家蚕核型多角体病)的记载。1527年意大利人维达(M.Vida)亦对家蚕脓病有同样的描述。至今,昆虫病毒的研究历史可分为3个阶段: ❶经典前期(20世纪40~ 60年代)。此阶段主要是寻找真正的病原物和判断病原物的性质,昆虫病毒及其他微生物的研究开始走上正轨。1873年博勒(J.Bolle)首先确认多角体(包涵体)是家蚕脓病的病原物,但对多角体的性质仍不清楚,误认为原生动物。1944年鲍尔奇和伯德(R.E.Balch&F.T.Bird)发现云杉锯角叶蜂的核型多角体病毒对林区云杉锯角叶蜂种群密度的控制起着重要作用,在数十年内害虫数量一直被维持在免于防治的范围内,这种自然病毒源流行的现象为利用病毒防治害虫的理论提供了理想的实例。此期间,1946年“昆虫病理学之父”斯坦豪斯(E.A.Steinhaus)的经典著作《昆虫病理学原理》出版,1947年贝戈德(G.Bergold)使用电子显微镜技术证明了多角体与病毒的关系,1953年伯德首次在加拿大使用核多角体病毒防治松柏锯角叶蜂(Neodiprion sertifer)并取得理想效果。在中国开展对家蚕脓病防治的研究。

❷经典后期(60~70年代)。1971年在国际病毒分类与命名会上将杆状病毒定为一个属。随着研究的深入和新技术方法的应用,昆虫病毒防治害虫的研究也进入了一个新阶段。1965~1971年伊格诺福(C.M.Ignoffo)等对美国棉铃虫(Heliothis zea)核多角体病毒作为病毒杀虫剂进行了应用基础研究和大田试验,为众多病毒杀虫剂奠定了基础。中国着重于对农业重要害虫病毒病应用的基础研究。

❸现代期(70~80年代后):1974年日本出售赤松毛虫质型多角体病毒杀虫剂,商品名为“DGV”;加拿大利用痘病毒防治云杉卷叶蛾。1975年美国环保局(EPA)正式批准由山德士(Sandoz)公司生产美国棉铃虫核型多角体病毒杀虫剂伊尔卡(Elcar)。1980年此公司又生产了苹小卷叶蛾(Laspeyresiapomonella)颗粒体病毒杀虫剂。中国先后对菜青虫、黄地老虎颗粒体病毒、棉铃虫、油桐尺蠖核型多角体病毒和马尾松毛虫质型多角体病毒等进行了研究,并在提高病毒毒力、人工繁殖、生产工艺和剂型以及大田试验方面都取得一定结果。

杀虫机制 昆虫病毒是指以昆虫为寄主的病毒类群,据马蒂诺尼(M.E.Martignoni)1986年统计,世界上已发现的昆虫病毒总数(包括一部分蜱螨类)约1690种,分属11个科和1个类群(见表)。从形态结构上,可将这些病毒分为两大类。一类为包涵体病毒,

昆虫病毒在分类中的地位及与其他病毒的比较表

| 昆虫病毒 | 分类地位 | 核酸类型 | 包涵体 (+/-) | 生物防治 (+/-) | 囊膜 (+/-) | 病毒粒子 形状 | 生化和形态上 相似的病毒 | 病毒制剂 (+/-) | |

| 脊椎动 物病毒 | 植物 病毒 | ||||||||

| 核多角体病毒(NPV) | + | + | + | ||||||

| 颗粒体病毒(GV) | 杆状病毒科 | ds DNA | + | + | + | 杆状 | - | - | + |

| 非包涵体病毒(NV) | - | + | - | ||||||

| 质多角体病毒(CPV) | 呼肠孤病毒科 | ds DNA分段 | + | + | - | 20面体 | + | + | + |

| 昆虫痘病毒(EPV) | 痘病毒科 | ds DNA | + | + | + | 垫形、砖形 | + | - | - |

| 昆虫虹彩病毒(Ⅳ) | 虹彩病毒科 | ds DNA | - | + | - | 20面体 | + | + | - |

| 浓核症病毒(DV) | 细小病毒科 | ss DNA | - | + | - | 20面体 | + | ? | - |

| 多DNA病毒(PDV) | 多DNA病毒科 | ds DNA分段 | - | + | + | - | - | - | |

| 果蝇X病毒 | 双RNA病毒科 | ds RNA二段 | - | - | - | + | ? | - | |

| 小RNA病毒 | 微核糖核酸病毒科 | ss RNA | - | + | - | 20面体 | + | + | - |

| 西格玛病毒 | 弹状病毒科 | ss RNA | - | - | + | 子弹状 | + | + | - |

| Amyelois慢性阻碍病毒 | 嵌杯状病毒科 | ss RNA | - | - | - | 20面体 | + | ? | - |

| 野田村病毒 | 野田村病毒科 | ss RNA | - | - | - | 球形20面体 | ? | ? | - |

| 松天蚕β病毒类 | 松天蚕β病毒群 | ss RNA | - | + | - | ? | ? | - | |

注:ds为双股;ss为单股;X为病毒未知代号。

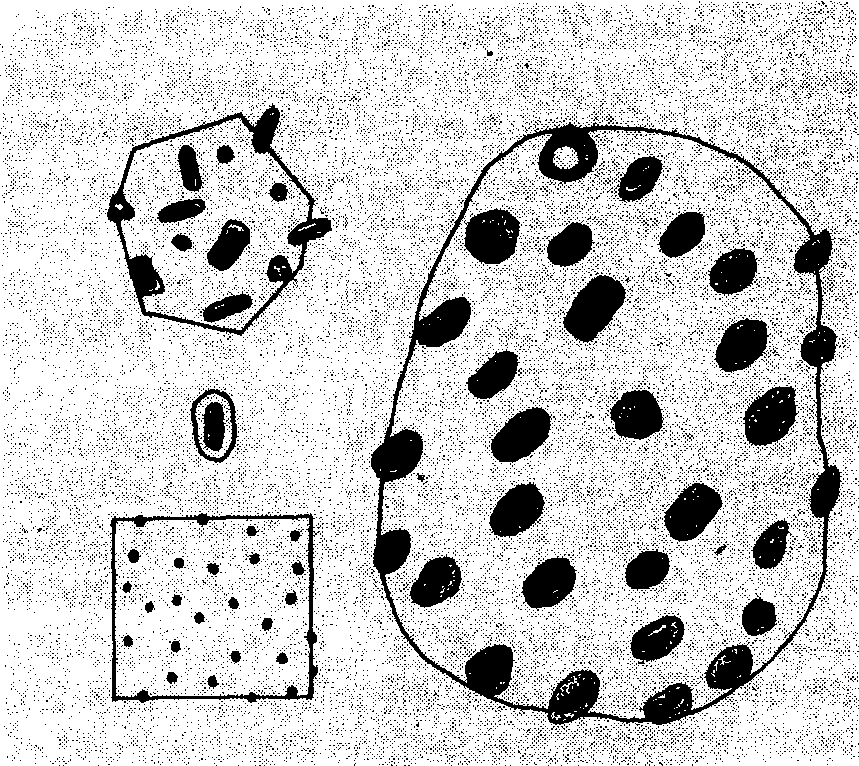

包括杆状病毒、呼肠孤病毒、痘病毒3科(图1); 另一类是非包涵体病毒,包括除上述三科外的全部病

图1 病毒包涵体的断面图

(据福原,1975)

左上:核多角体; 左中:颗粒体;

左下:质多角体(CPV); 右:昆虫痘病毒包涵体

❷寄主专化性强;

❸不产生抗药性;

❹能引起自然流行病源;

❺可作为外源基因表达的载体等特点。这些特性使杆状病毒较早地成为微生物杀虫剂中的优选者。非包涵体类的病毒由于其病毒粒子裸露,在自然界中不够稳定,并且病毒粒子形状及大小与人、畜及植物的十分相似。朗沃斯(J. F.Longworth,1978)报道,至少有四种非包涵体病毒(如蟋蟀麻痹症病毒、野田村病毒等)能与人、畜血清中的抗体反应,并证明抗体均属免疫球蛋白类(IgM ),被病毒感染的机体尚未发现任何外部症状。对于这种现象有两种解释: ❶可能是一种隐性感染;

❷高等动物体内可能存在着一种与病毒结构相似的未知病原,其抗原结构类似于这些病毒。鉴于非包涵体病毒在自然界中的不稳定性及对人畜的不安全因素,使其在微生物杀虫剂的竞争中处于劣势。至今尚未发现可作为杀虫剂的非包涵体病毒,但它们在比较病毒学的研究中却起着重要的作用。

核多角体病毒 简称NPV。属杆状病毒科的A亚属,病毒粒子为杆状,在寄主细胞核内进行增殖,其包涵体的形状不同,分别称为 3、4、5、6及多角体,大小在1~15微米之间。每个多角体内包埋的病毒粒子数量不等,呈单粒或束状随机散布在多角体的蛋白质晶体内,单个病毒粒子(由核衣壳和囊膜组成)的平均长度为300~400纳米、宽度为40~70纳米。当NPV经口侵入昆虫体内后,多角体的蛋白质晶体结构被虫体中肠肠道的碱性消化液(pH>9)和酶溶解,释放出大量病毒粒子,病毒粒子借囊膜与中肠细胞微绒毛融合,进入中肠细胞质内,核衣壳经核膜孔至细胞核内,在细胞核内合成自身的核酸和蛋白。此时细胞核明显膨大,并形成网状的病毒发生基质,子代病毒产生于病毒发生基质之间,数量逐渐增加。但不形成多角体,一部分子代病毒再复制,另一部分则穿出中肠细胞进入血腔,在血腔中侵染脂肪、气管皮膜、真皮、血球等敏感组织,继而在肌肉、神经节、生殖腺、丝腺等几乎所有的组织内增殖,并在其细胞核内形成多角体(图2),当大量的多角体充塞于整个

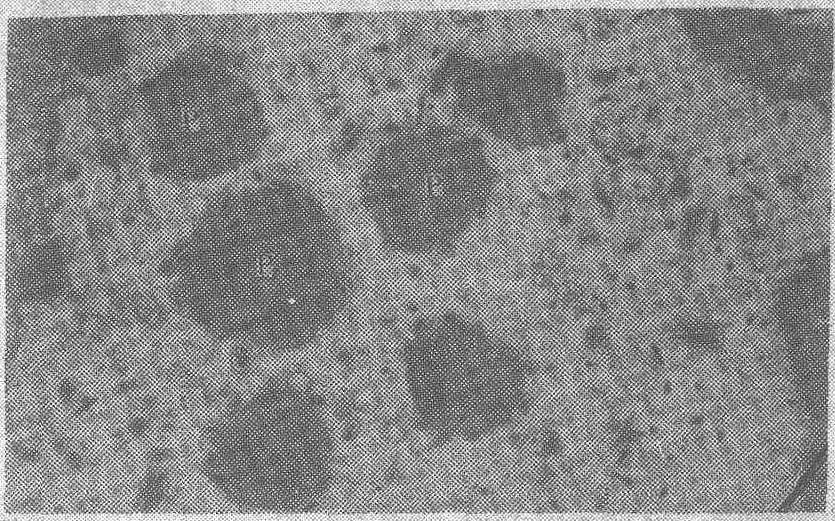

图2 被核多角体病毒(NPV)感染的粘虫(Pseudaletiaseparata)上皮组织的核,可以看见其中的多角体和病毒粒子

(据丁 翠、蔡秀玉,1978)

核内后,核膜破裂、细胞崩溃,多角体又被释放进血腔中。因此感染4天后的体液因充满了多角体而呈乳白色。病虫则出现食欲减退和行动不活泼等症状,移行到植物顶部而停止运动,因体内组织解体,失去握持力,仅以1~2个脚附着在植物上倒挂而死。从感染到死亡的时间,因感染剂量、虫龄大小及环境温度而异,一般3~5天。NPV的宿主特异性较高,只可在不同属间传染,很少在科或目间感染。被NPV感染的包括鳞翅目、膜翅目、双翅目、鞘翅目、直翅目、脉翅目和毛翅目的昆虫。(见彩图46)颗粒体病毒 简称GV。属杆状病毒科B亚属,病毒粒子亦为杆状,在寄主细胞质和核内增殖。其包涵体呈颗粒状,故称为颗粒体。大小约0.5微米。颗粒体内只包含1个或2个病毒粒子。GV的杀虫机制与NPV的十分相似,当GV被昆虫吞食后,在中肠肠腔内被溶解并释放出大量病毒粒子,病毒粒子在中肠细胞核内不仅复制新的子代病毒,而且还能形成一部分颗粒体,新生病毒穿出中肠细胞进入血腔,在血腔内感染其他敏感组织(图3)。与NPV不同的是它可同时在细胞质内及核内复制病毒并增殖大量GV。GV的组织感染范围不如NPV广泛,仅包括脂肪、气管皮膜、血细胞及上皮等,偶尔还感染马氏管。濒危幼虫表现行动迟缓、体节肿胀、体色乳白等典型症状,感染后4~7天死亡,死后体表较坚硬,不像NPV那样易碎。它的寄主专化性比NPV强,交叉感染只发生在不同的种间,寄主范围也只限于鳞翅目昆虫内。

质多角体病毒 简称CPV。属呼肠孤病毒科,在寄主细胞质内复制。包涵体的形状不一,以立方体和六面体居多(图4),大小在1~4微米之间,呈20面

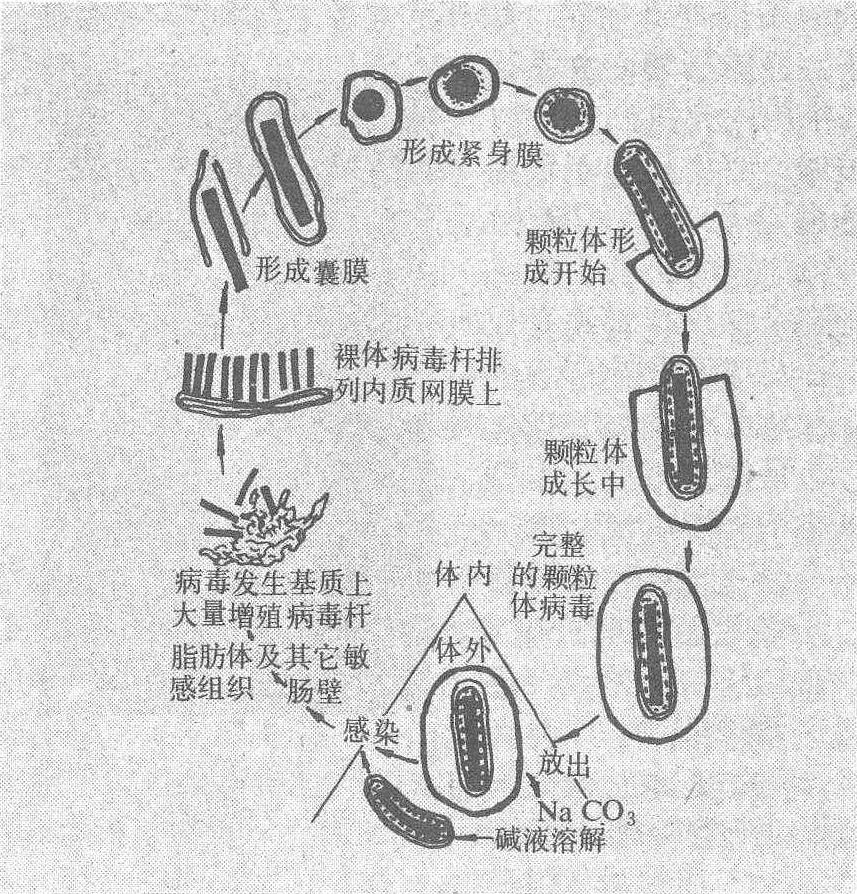

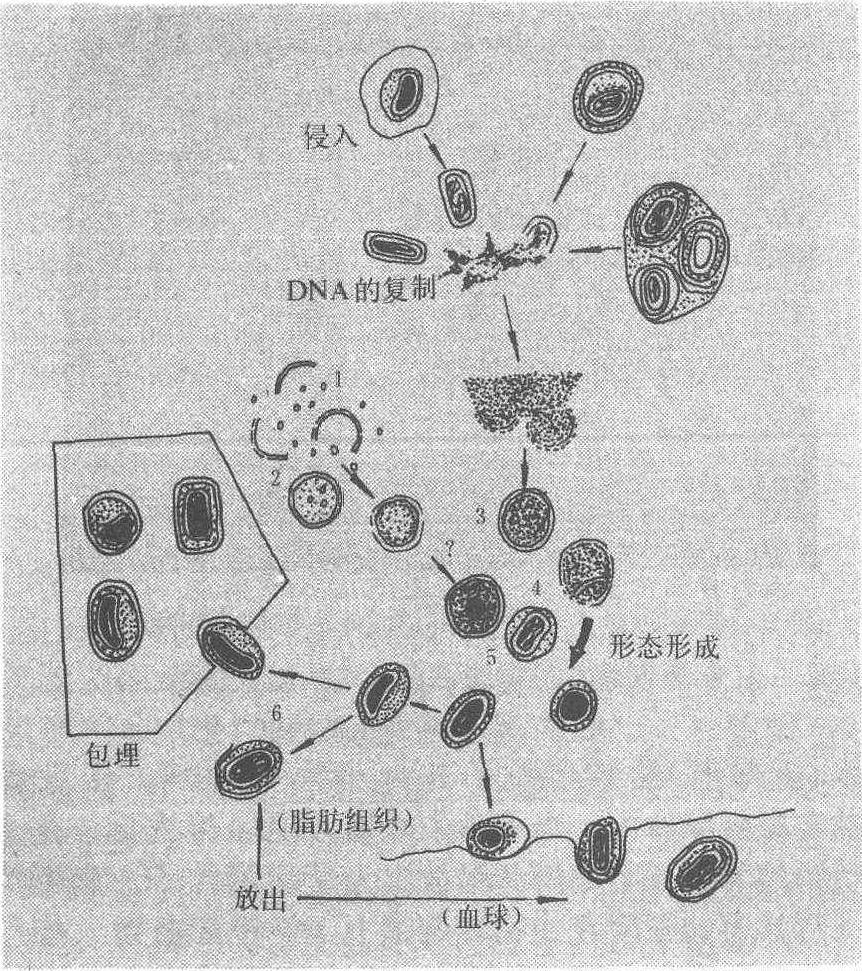

图3 颗粒体病毒(GV)在细胞内复制、装配的模式图解

(只表示病毒发育过程,而不代表大小比例关系)

align="center">(据K.Smith,1976)

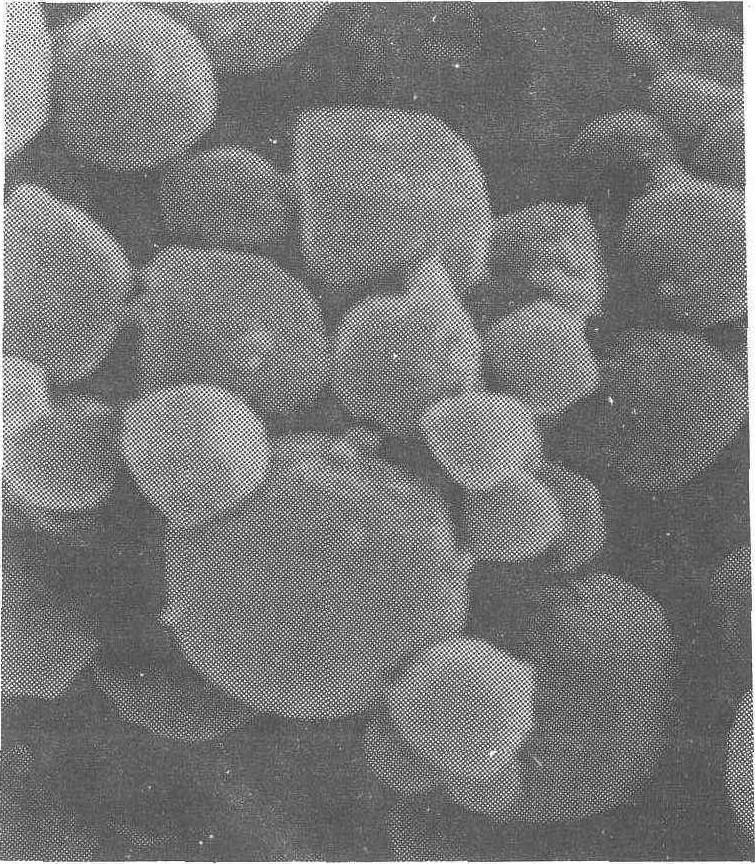

图4 黄地老虎(Agrotis segetum)质多角体病毒(CPV)

多角体的扫描电镜图,多角体近似球状

(据丁 翠、蔡秀玉,1980)

体(近球形)的病毒粒子其大小为70纳米,任意地散布在包涵体内。当多角体被摄入昆虫体内后,在中肠肠液的作用下溶解并释放出大量病毒粒子。病毒粒子用其突起吸附在中肠细胞膜上,将核蛋白射入细胞质内,合成自身核酸和蛋白,并装配成子代病毒粒子,众多的病毒粒子被包埋在蛋白质晶体内形成多角体。中肠由柱状、杯状和再生细胞组成,它们被CPV感染的顺序是先柱状、后杯状,再生细胞偶尔也被感染。感染后期,由于这些细胞内充满白色的多角体,使中肠由正常绿色变为乳白色(图5),中肠细胞的正常代谢机能完全破坏,无法合成生长发育所需要的营养,此时幼虫出现食欲减退、行动呆滞、下泄、体型变小等典型症状,最后,完全停止生长直至死亡。致死时间比NPV的长,约7~20天,但它表现明显的后效作用。有些感病而未死的幼虫,仍能化蛹、羽化,并产生下代幼虫,因母体携带病毒,子代幼虫

图5 被黄地老虎CPV感染的黄地老虎中肠的症状,整个中肠变成乳白色

(据丁 翠、蔡秀玉,1980)

昆虫痘病毒 简称EPV。属痘病毒科,在细胞质内增殖。包涵体为球形和椭圆形,直径约10~20微米病毒粒子卵圆形,大小为320×230(纳米),随机分布在包涵体内,病毒侵染的主要部位是脂肪体和血细胞的细胞质。昆虫痘病毒侵入细胞的方法有两种: 当口服

图6 五月金龟甲痘病毒(EV)在血球和脂肪细胞内增殖

(据G.Devauchelle等,1971)

感染时,痘病毒的球状体或椭圆体被宿主消化道的碱性消化液溶解,释放出带囊膜的病毒粒子,病毒粒子囊膜与中肠细胞的微绒毛融合,进入中肠细胞质内复制子代病毒; 如将病毒粒子直接注射到血腔内,被吞噬细胞摄入液泡之中,当其囊膜和液泡膜破裂时,将核衣壳释放在血细胞的细胞质内进行复制。两种侵入的方法不同,但在敏感细胞内增殖机理与其他病毒类似,在病毒发生基质处开始子代病毒的复制和装配,成熟的子代病毒粒子向细胞质膜处移动,通过芽出方式获得囊膜并释放到细胞外面,继续感染其他细胞,或被包埋进蛋白质晶体内形成球状包涵体(图6),由于球状体数量的不断增加,胀破细胞质膜,使细胞完全崩坏,最终导致寄主死亡。寄主被痘病毒感染后的外部症状表现为: 体色逐渐变乳白色,活动能力减退,致病至死亡需要6~20天或更长。除幼虫外,蛹和成虫都能感染。痘病毒对寄主具有较强的特异性,能感染鞘翅目、双翅目、鳞翅目及直翅目的昆虫。- 合子掌是什么意思

- 合子村是什么意思

- 合子沟地点是什么意思

- 合子玛瑙是什么意思

- 合子瑪瑙是什么意思

- 合子皮是什么意思

- 合子草是什么意思

- 合子菜是什么意思

- 合子钱是什么意思

- 合子馍是什么意思

- 合子骨肿痛是什么意思

- 合字是什么意思

- 合字儿是什么意思

- 合字副词是什么意思

- 合字动词是什么意思

- 合字助词是什么意思

- 合字号是什么意思

- 合字名词是什么意思

- 合字好写,人心难齐是什么意思

- 合字词是什么意思

- 合孜勒莫伊纳克墓群是什么意思

- 合孽;角孽是什么意思

- 合宅是什么意思

- 合宅上是什么意思

- 合宅头是什么意思

- 合宓是什么意思

- 合宜是什么意思

- 合宜的谋猷是什么意思

- 合室是什么意思

- 合宪是什么意思

- 合宪性推定是什么意思

- 合宪解释是什么意思

- 合宫是什么意思

- 合宫县是什么意思

- 合宫舟是什么意思

- 合宮是什么意思

- 合家是什么意思

- 合家平安,万事胜意是什么意思

- 合家欢是什么意思

- 合家欢乐是什么意思

- 合家欢,老人安是什么意思

- 合家歡是什么意思

- 合家清吉是什么意思

- 合寸是什么意思

- 合对是什么意思

- 合对农是什么意思

- 合寿材是什么意思

- 合射是什么意思

- 合尊是什么意思

- 合尊大师是什么意思

- 合尖是什么意思

- 合尧相是什么意思

- 合尺是什么意思

- 合尼是什么意思

- 合局是什么意思

- 合屏记是什么意思

- 合属是什么意思

- 合屯是什么意思

- 合山是什么意思

- 合山市(岭南镇)是什么意思